Клинико-лабораторная характеристика скарлатины на современном этапе

Автор: Халупко Е.А., Жолдошбекова Ж.Ж., Чечетова С.В., Джолбунова З.К.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 6 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

В исследование были включены 62 ребёнка, которые были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу города Бишкек с диагнозом скарлатины с 2024 по февраль 2025 года. Среди обследованных детей наиболее часто болели скарлатиной дети в возрасте 4–6 лет (52%), с небольшим преобладанием мальчиков (53,8%). Сезонный анализ выявил пики заболеваемости в ноябре, мае и декабре, что указывает на весенне-осеннюю сезонность. Большинство пациентов поступали на 2–4 сутки от начала болезни, что говорит о тенденции к позднему обращению. Клиническая картина варьировала по тяжести, так у половины детей (48,3%) диагностирована тяжёлая форма. Тяжесть течения скарлатины оказывала влияние на клинические проявления. У детей с тяжёлой формой чаще наблюдались выраженная лихорадка, многократная рвота, интенсивный кожный зуд и более длительное течение заболевания. У детей со среднетяжелой формой заболевания регистрировали в основном фолликулярную ангину, тогда как у детей с тяжелой скарлатиной — лакунарную и некротическую. Значимые различия между тяжёлым и среднетяжёлым течением подтверждены статистически (t = -4,23; p<0,001). Осложнения регистрировались в 23,3% случаев при тяжёлой форме и отсутствовали при среднетяжёлой. Отношения шансов (OR) и рисков (RR) стремились к бесконечности, NNT составил 4,286. Связь между тяжестью и осложнениями расценивается как средняя (φ и V Крамера = 0,368). Лабораторные показатели включали лейкоцитоз с нейтрофилёзом (82,6%) и, реже, лейкопению (17,4%). Уровень прокальцитонина выше 0,05 наблюдался у трети детей с тяжёлой формой. Антибактериальная терапия (пенициллин и цефалоспорины) была назначена всем пациентам, глюкокортикостероиды применялись преимущественно при тяжёлом течении (46,2%), инфузионная терапия — у 71,1% больных. Все дети были выписаны с улучшением, средняя длительность госпитализации составила 10 ± 3,3 дня.

Скарлатина, дети, клиника, лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14132809

IDR: 14132809 | УДК: 616.917 | DOI: 10.33619/2414-2948/115/35

Текст научной статьи Клинико-лабораторная характеристика скарлатины на современном этапе

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.917

Скарлатина — это острое инфекционное заболевание, вызванное β гемолитическим стрептококком группы А. Заболевание остается актуальной проблемой в педиатрической практике из-за возможного развития тяжелых осложнений, а также отсутствия специфической профилактики [1, 2].

В последние годы отмечается рост случаев скарлатины во многих странах мира, особенно после пандемии COVID-19. Это связано с воздействием вируса COVID-19 на иммунную систему, что повышает восприимчивость к бактериальным инфекциям, включая скарлатину [3, 4].

Так, в 2022 году в Великобритании было зарегистрировано 54 430 случаев заболевания, что в 20 раз выше, чем в предыдущие годы. В Ирландии, Нидерландах, Франции и Швеции, показатели заболеваемости также выросли в несколько раз .

В России в 2022 году заболеваемость скарлатиной выросла в 3 раза по сравнению с 2021 годом, с показателем 18,7 на 100тыс. населения [5, 6].

Также, следует отметить, что в постковидный период (2022–2025 годы) наблюдается изменение клинического течения скарлатины у детей. Согласно данным учёных Сеченовского университета, у детей, которые в анамнезе перенесли COVID-19, скарлатина протекает в тяжёлой форме в 8,3 раза чаще по сравнению с доковидным периодом. Кроме того, у этих пациентов наблюдается более высокая частота осложнений, таких как постинфекционная кардиомиопатия, отит, острый тубулоинтерстициальный нефрит и синдром токсического шока [7].

Золотым стандартом лечения скарлатины остаются пенициллины, которые сохраняют высокую эффективность. Однако, отмечается рост резистентности S. pyogenes к макролидам, что требует лабораторного подтверждения чувствительности перед назначением этих препаратов [8, 9].

Таким образом, актуальность скарлатины обусловлена увеличением числа случаев заболевания, ростом тяжёлых осложнений и влиянием пандемии COVID-19 на иммунитет детей. Необходим мониторинг антибиотикочувствительности для рационального назначения терапии. Научные исследования направлены на разработку новых методов диагностики, лечения и вакцинопрофилактики.

Материал и методы исследования

Проведен анализ 62 историй болезни детей Скарлатиной в возрасте от 1 года до 10 лет, которые находились под наблюдением в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) г. Бишкек с 2024 г по февраль 2025 г. Для выявления клинических особенностей течения скарлатины все дети были разделены на две группы: 1 группа — со среднетяжелой формой скарлатины (32 ребенка), 2 группа с тяжелой формой (30 больных).

Статистическая обработка проводилась с помощью программы SPSS (описательная статистика, определение средних величин), доверительный интервал, а также определение показателя достоверности (Р≤0,05).

Критерии включения: дети от 1 года до 10 лет, с диагнозом «Скарлатина».

Критерии исключения: пациенты старше 10 лет.

Результаты и обсуждение

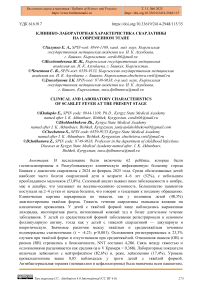

В исследование были включены 62 ребёнка, госпитализированных в Республиканскую клиническую инфекционную больницу города Бишкек с диагнозом скарлатина. Распределение по возрастным группам показало, что наибольшее число заболевших составили дети от 4 до 6 лет — 52,0%. В группе от 1 до 3 лет находилось 19,2% пациентов, от 7 до 9 лет — 11,5%, старше 9 лет — 17,3% (Рисунок 1). Соотношение по полу: мальчики — 53,8%, девочки — 46,2%.

01-3 года Я4-6лет 07-9 лет Остарше9лет

Рисунок 1. Возрастное распределение детей со скарлатиной

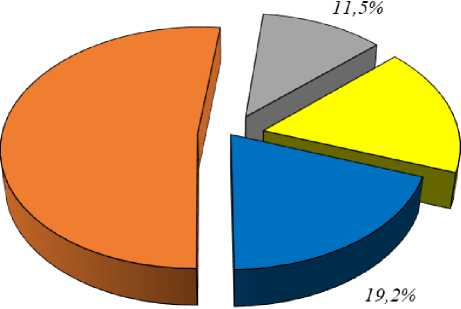

Сезонный анализ показал, что наибольшее число случаев скарлатины зарегистрировано в ноябре (27,4%), мае (15,3%) и декабре (13,4%). Повышенная заболеваемость также наблюдалась в марте и августе. Полное отсутствие выявленных случаев в феврале, июле, сентябре и октябре может свидетельствовать о снижении циркуляции возбудителя в указанные месяцы. Данные подтверждают наличие весенне-осенней сезонности скарлатины с пиками в межсезонье, что важно учитывать при планировании профилактических мероприятий (Рисунок 2).

Рисунок 2. Сезонное распределение случаев скарлатины (%)

Антибактериальная терапия до поступления в стационар применялась у 28,8% детей. Наиболее часто пациенты поступали на 3 день болезни — 38,4%. На 2 день поступили 25,0%, на 4–5 дни — 28,7%, и только 7,9% были госпитализированы в первый день заболевания. Средний день поступления составил 3,03 дня, доверительный интервал 95% — от 2,81 до 3,25 дней, что указывает на тенденцию поздней госпитализации и начало лечения после клинического разгара заболевания . Все пациенты были направлены в профильное инфекционное отделение, где получали специализированную медицинскую помощь.

Анализ путей поступления показал, что 50,0% детей обратились за медицинской помощью самостоятельно. Направление из других стационаров получили 19,2% пациентов, 15,4% были направлены Центрами семейной медицины (ЦСМ), и ещё 15,4% — бригадой скорой медицинской помощи.

Клиническая картина заболевания варьировала по степени тяжести и характеру симптомов. Проведённое сравнение клинических проявлений показало достоверные различия между тяжёлым и среднетяжёлым течением скарлатины. Так, у пациентов с тяжёлой формой заболевание протекало с выраженной интоксикацией. Многократная рвота наблюдалась у 56,6% (95% ДИ: 33,04% — 80,16%) детей с тяжелой формой, тогда как при среднетяжёлом течении — лишь у 7,6% (95% ДИ: 29,13% — 44,33%) пациентов. Длительность рвоты у детей первой группы составила 2,0 + 0,6 дней, тогда как во второй группе 4 + 1,0 дней.

Повышение температуры тела наблюдалось у всех пациентов: субфебрильная лихорадка (37-38 °C; 95% ДИ: 40,1%-67,5%) — у 53,8%, фебрильная (38,5-39 °C; 95% ДИ: 10,2%-32,2%) — у 21,2%, и выраженная гипертермия (свыше 39 °C; 95% ДИ: 13,2%-36,8%) — в 25,0% случаев. Температура тела выше 38,5°C отмечалась в 46,1% случаев тяжёлой формы, в то время как у всех пациентов со среднетяжёлой формой заболевания температура не превышала 38°C (p<0,001), что свидетельствует о более выраженном фебрильном синдроме у пациентов с тяжёлой формой скарлатины. Средняя длительность лихорадки у детей со скарлатиной зависела от тяжести заболевания: при среднетяжёлой форме составила 3,5±1,1 дня (n=32), при тяжёлой форме — 6,0±3,0 дня (n=30). Сравнение с использованием t-критерия Уэлча показало статистически значимое различие между группами: t=-4,23, p<0,001

Ангинозный синдром был представлен преимущественно фолликулярной формой ангины, которая диагностирована у 80,7% (95% ДИ: 70,0%‒91,4%) наблюдаемых больных в двух группах. Лакунарную (15,3%; 95% ДИ: 5,8%‒24,8%) и некротическую (4,0%; 95% ДИ: 0,0%‒8,0%) формы ангины регистрировали только у пациентов с тяжелой формой заболевания (p<0,001), что подтверждает более агрессивное течение воспалительного процесса.

У всех пациентов наблюдалась типичная скарлатинозная сыпь (мелкоточечная на гиперемированном фоне кожи), которая появилась в 1 день болезни у 7,6% детей, 2 день — у 46,1% и на 3 день от начала заболевания у 46,1% пациентов и сохранялась в течение 5 + 1,6 дней. Причём в 51,2% (95% ДИ: 37,6%; 64,8%) случаев отмечался выраженный кожный зуд, который значительно чаще (95,8%; 95% ДИ: 87,8%; 100%) встречался при тяжёлом течении (p<0,001), что может быть отражением повышенной сенсибилизации организма. У пациентов со среднетяжелой формой скарлатины зуд выявлен у (17,8% 95% ДИ: 3,4%; 32,2%) детей. Зуд сохранялся в течение 6+2,0 дней в обеих группах. У всех пациентов отмечалась сухость кожных покровов, белый тип дермографизма, положительный симптом Пастиа (сгущение сыпи в местах естественных складок), бледный носогубный треугольник. На 4‒5 день болезни язык приобретал характерную ярко малиновую окраску.

Лабораторные данные продемонстрировали специфические изменения в общем анализе крови: лейкоцитоз (15±5,0×10⁹/л) с нейтрофилёзом (70±23,3%) — у 82,6% пациентов обеих групп. В то же время лейкопения (4,5±1,5×10⁹/л) отмечена у 17,4% детей, что может свидетельствовать о различных вариантах иммунного ответа. Чаще (95,8%) лейкоцитоз с нейтрофилёзом регистрировался у детей с тяжёлой (95% ДИ: 87,8–100%) формой скарлатины, при среднетяжёлом течении — у 71,4% пациентов (95% ДИ: 54,8–88,0%). Различие между группами оказалось статистически значимым (p=0,021 по точному критерию Фишера).

Уровень PCT выше 0,05 отмечен у 30,7% тяжёлых и у 19,3% среднетяжёлых пациентов, однако различия не достигли статистической значимости (p=0,337). Уровень PCT выше 0,05 отражает активный воспалительный процесс и может служить дополнительным маркером тяжести заболевания. Тяжесть заболевания распределилась следующим образом: тяжёлые формы скарлатины зарегистрированы у 48,3% (95% ДИ: 30,42–66,18%) пациентов, среднетяжёлые формы — у 51,7% (95% ДИ: 34,39–69,01%). Следует отметить, что в 23,3% (95% ДИ: — 8,02–54,62%) случаев тяжелой формы скарлатины у детей развились такие осложнение, как: средний отит (42,8%), пневмония (57,1%), а у одного ребенка сепсис. Анализ взаимосвязи между тяжестью течения скарлатины и частотой развития осложнений у детей выявил выраженную зависимость между этими показателями (Таблица).

В группе детей со среднетяжелой формой скарлатины (n=32) осложнения зарегистрированы не были (0%), что указывает на крайне низкий риск неблагоприятных исходов при данной форме заболевания. Напротив, у детей с тяжелым течением скарлатины (n=30) частота осложнений составила 23,3%, с доверительным интервалом от -8,02% до 54,62%, что, несмотря на широкие границы, отражает наличие потенциально значимого риска.

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №6 2025

Таблица

ШАНСЫ И РИСКИ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ

У ДЕТЕЙ СО СРЕДНЕТЯЖЕЛЫМ И ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ СКАРЛАТИНЫ

|

Влияние тяжести течения скарлатины на развитие осложнений |

Частота осложнений |

|

Дети со среднетяжелой формой скарлатины (n = 32) 95% CI |

0 |

|

Дети с тяжелой формой скарлатины (n = 30) 95% CI |

23,3 + 2,31% -8,02–54,62% |

|

Хи-квадрат, p = 0,004 |

|

|

Шанс найти фактор риска у детей со среднетяжелой формой скарлатины |

0,304 |

|

Шанс найти фактор риска у детей с тяжелой формой скарлатины |

0,000 |

|

OR + S |

∞ |

|

95% CI |

∞ |

|

RR + S |

∞ |

|

95% CI |

∞ |

|

Число больных, которых необходимо лечить (NNT) |

4,286 |

|

Критерий φ Критерий V Крамера |

0,368 (средняя) |

Статистическая значимость различий подтверждена результатами критерия хи-квадрат (p = 0,004), что указывает на достоверное отличие между группами. Вычисленные значения шансов (OS) выявили, что вероятность наличия факторов риска у детей с тяжелой формой скарлатины составляет 0,000, тогда как при среднетяжелом течении этот показатель равен 0,304, что указывает на относительное снижение риска осложнений при менее выраженной клинической картине.

Расчет отношения шансов (OR) и отношения рисков (RR) показал значения, стремящиеся к бесконечности (OR=∞; RR=∞), что свидетельствует о крайне высокой вероятности развития осложнений при тяжелой форме заболевания и невозможности адекватного расчета этих коэффициентов вследствие отсутствия осложнений в сравнительной группе.

Показатель (NNT) составил 4,286, который указывает на то, что для предотвращения одного осложнения при тяжелой форме скарлатины необходимо провести своевременное лечение в среднем четырем пациентам. Сила связи между тяжестью заболевания и развитием осложнений, оцененная при помощи критерия φ и критерия V Крамера (V=0,368), расценивается как средняя, что свидетельствует о наличии статистически и клинически значимой ассоциации между переменными.

У 78,8% пациентов обеих групп в качестве стартовой антибактериальной терапии применялся пенициллин (95% ДИ: 67,6–90,0%), а 21,2% больных получали последовательное назначение пенициллина с последующим переходом на цефалоспорины (95% ДИ: 10,0– 32,4%). Длительность антибактериальной терапии составила 10 + 3,3 дней.

Глюкокортикостероиды использовались в 46,2% случаев (95% ДИ: 40,1–67,5%) преимущественно у пациентов с тяжёлым течением заболевания, для снижения выраженного воспалительного и токсического синдрома, 4 + 1,3 дней.

Инфузионная терапия была проведена 71,1% детей (95% ДИ: 58,7–83,5%) с целью восполнения объёма жидкости, коррекции водно-электролитных нарушений и дезинтоксикации, 5 + 1,6 дней.

Все дети были выписаны из стационара с улучшением общего состояния. Длительность пребывания в стационаре составила 10 + 3,3 дней.

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №6 2025

Заключение

Проведённое исследование продемонстрировало, что тяжесть клинического течения скарлатины у детей оказывает существенное влияние на выраженность симптомов, частоту осложнений и объем необходимого лечения. Тяжёлые формы заболевания сопровождаются более выраженным интоксикационным синдромом, длительной лихорадкой, интенсивным кожным зудом и более высокой частотой таких осложнений, как средний отит, пневмония и сепсис. Отсутствие осложнений при среднетяжёлом течении указывает на более благоприятный прогноз при своевременной диагностике и лечении. Статистически значимая связь между тяжестью течения и развитием осложнений (p=0,004), а также расчёт показателей OR, RR и NNT подтверждают клиническую значимость мониторинга степени тяжести заболевания при поступлении. Значение NNT=4,286 подчёркивает важность раннего и адекватного медицинского вмешательства, позволяющего предотвратить развитие осложнений у значительного числа пациентов. Результаты также подтверждают сезонный характер заболеваемости и особенности возрастного распределения, что следует учитывать при организации профилактических мероприятий и планировании медицинской помощи. Применение пенициллина, при необходимости в сочетании с глюкокортикостероидами и инфузионной терапией, обеспечивает эффективное купирование симптомов и стабилизацию состояния пациентов. Все дети были выписаны с улучшением, что свидетельствует об эффективности проводимого лечения. Полученные данные могут быть использованы для оптимизации диагностических и лечебных подходов при скарлатине у детей, особенно в условиях педиатрических инфекционных стационаров.