Клинико-лабораторная, морфологическая и иммуногистохимическая характеристика муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномы почки

Автор: Медведева Анна Валентиновна, Маслякова Галина Никифоровна, Аристова Ирина Сергеевна, Воронина Елена Сергеевна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Морфология. Патология

Статья в выпуске: 4 (28), 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования : изучение клинико-лабораторных и морфологических особенностей редкого варианта почечно-клеточного рака (ПКР) - муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномы. Методы исследования. Анализ историй болезни (клинических, лабораторных, инструментальных данных), данных макро- и микроморфологии, включающей иммуногистохимическое исследование двух случаев муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномы почки. Результаты. Выявлены факторы риска в возникновении, клинические, лабораторные, инструментальные и морфологические особенности, сформулированы факторы прогноза муцинозного тубулярного и веретеноклеточного варианта ПКР. Заключение. Проведение всестороннего клинико-лабораторного, инструментального, морфологического и иммуногистохимического исследования опухоли почки позволяет провести дифференциальную диагностику муцинозного тубулярного и веретеноклеточного варианта ПКР с другими вариантами ПКР, другими опухолями почки или метастатическими поражениями почек, что принципиально важно в плане прогноза и тактики лечения пациентов с опухолевыми поражениями почек.

Почечно-клеточный рак, муцинозная тубулярная и веретеноклеточная карцинома, клинико-морфологическая характеристика, иммуногистохимия

Короткий адрес: https://sciup.org/14344314

IDR: 14344314 | УДК: 616.61-006-036.22:311(470.44)(045)

Текст научной статьи Клинико-лабораторная, морфологическая и иммуногистохимическая характеристика муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномы почки

Наиболее распространенным вариантом почечно-клеточного рака является светлоклеточный, он встречается в 60–85 % всех злокачественных поражений почки, реже выявляются папиллярный (7–14 %), хромофобный (4–10 %), и крайне редко обнаруживаются варианты, внесенные в 2004 году в новую классификацию ВОЗ – это рак из собирательных трубочек Беллини; карцинома, ассоциированная с транслокацией хромосомы Хр11; муцинозная тубулярная и веретеноклеточная карцинома; карцинома, ассоциированная с нейробластомой [2, 5]. Редкие варианты почечно-клеточного рака встречаются менее чем в 1 % случаев всех злокачественных новообразований почек [6, 7, 8, 9]. Этот факт доставляет определенные трудности в диагностике редких вариантов почечно-клеточного рака у практикующих врачей: урологов, онкологов и патологоанатомов.

Следует отметить, что в отечественной литературе нами не было обнаружено описания ни одного случая муцинозного тубулярного и веретеноклеточного рака почки. Считается, что этот вариант ПКР развивается из дистального отдела нефрона (петли Генле). В зарубежной литературе мы обнаружили описание муцинозного тубулярного рака почки, с момента внесения его в классификацию ВОЗ 2004 года, в четырех источниках [6, 7, 8, 9]. Мы предполагаем, что отечественные врачи «по-старинке» относят муцинозный тубулярный и веретеноклеточный рак почки к светлоклеточному, саркоматозному или неклассифицируемому варианту, что несколько меняет статистику опухолевых новообразований почек в России.

Целью нашего исследования явилось: всестороннее изучение и анализ клинических, лабораторных, инструментальных, морфологических и иммуногистохимических данных пациентов с муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномой почки, а также выделение различий этого варианта ПКР с другими опухолями почек (или метастатического поражения почек).

Материалы и методы. Материалом для исследования явились архивные истории болезни и послеоперационный материал пациентов с опухолями почек, оперированных в клинической больнице им. Р.В. Миротворцева г. Саратова. Был проведен анализ клинических, лабораторных, инструментальных и морфологических данных, нами использовались морфометрические, гистологические и иммуногистохимический методы исследования (использование следующих антител: цитокератины СК7 и СК18 – положительное реагирование этих антител указывают на эпителиальный характер опухоли; антитела AMACR, Ki-67, P-53, PCNA, Bcl-2 – это антитела пролиферации и апоптоза; VEGF – показатель васкуляризации опухоли) муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномы в сравнении с другими опухолями почки. Уровень экспрессии антител осуществлялся путём суммарной оценки выраженности окрашивания опухолевых клеток и общего числа позитивно окрашенных клеток. Случай расценивался как позитивный, если имело место любое по интенсивности окрашивание более 10 % опухолевых клеток. При окрашивании менее 10 % опухолевых клеток результат расценивался как отрицательный. Слабая положительная реакция более чем у 10 % опухолевых клеток со слабым окрашиванием расценивалась как слабоположительная, при умеренном окрашивании более чем 10 % опухолевых клеток – умеренная положительная реакция, выраженное интенсивное окрашивание более чем 10 % опухолевых клеток – выраженная положительная реакция. В качестве группы сравнения выраженность экспрессии цитокератинов определялась в нормальной ткани почки (эпителий канальцев), в светлоклеточном варианте ПКР, саркоматозном варианте ПКР, неэпителиальных опухолях почки.

Результаты. Мы изучали все случаи доброкачественных и злокачественных новообразований в почках за период с 2006 года по 2010 год на базе Саратовской городской клинической больницы им. Р.В. Миротворцева. Всего за указанный период было исследовано 487 случаев, из них 459 являлись злокачественными новообразованиями почек. И только два случая из 459 явились вариантом муцинозного тубулярного и веретеноклеточного рака почки (что составило 0,43 % от общего числа злокачественных опухолей) и подтверждает данные других исследователей [2, 5, 6, 7, 8, 9]. В обоих описываемых нами случаях заболеванием почек страдали женщины 67 и 44 лет. Женщина 67 лет, получавшая оперативное лечение по поводу муцинозного тубулярного и веретеноклеточного рака почки, имела жалобы на отеки нижних конечностей, что косвенно указывает на нарушение выделительной функции почки. После проведения лабораторных и инструментальных исследований (ОАК, ОАМ, биохимическое исследование крови, УЗИ почек, МРТ) было обнаружено объемное образова- ние в среднем сегменте правой почки с четкими границами, размерами 4×3 см, изменений или увеличения каких-либо лимфатических узлов не обнаружено. Женщина 44 лет, получавшая оперативное лечение по поводу объемного образования почки, предъявляла жалобы на боли в области поясницы слева, что является частым клиническим симптомом ПКР. После проведения дополнительных методов исследования (ОАК, ОАМ, биохимического исследования крови, УЗИ почек, ЯМРТ, урографии) было обнаружено объемное образование левой почки в нижнем полюсе, размерами 7,5×7×6 см, также было обнаружено увеличение лимфоузлов в воротах левой почки, что было подозрительным в плане наличия метастазов. Следует отметить, что у обеих женщин II (А) группа крови, положительный резус-фактор, обе женщины не имеют вредных привычек (курение, алкоголь), вредных условий на работе, не страдают лишним весом (46 кг и 56 кг), т.е. имеют нормостеническое телосложение. Какие-либо генетические, онкологические заболевания пациентки как у себя, так и у ближайших родственников, отрицают. Таким образом, отсутствовало большинство известных факторов риска в возникновении рака почки (курение, ожирение, действие вредных факторов окружающей среды, наследственная предрасположенность, генетические дефекты). Однако у обеих женщин из фоновых заболеваний отмечается гипертоническая болезнь, что является одним из факторов риска в возникновении ПКР. Выделительные функции почек по лабораторным показателям у обеих женщин до операции без изменений. Обращает внимание, что у обеих пациенток при анализе ОАК обнаруживались высокие показатели СОЭ – до 44 мм/час, анемия (снижение числа эритроцитов до 3,14×1012 л, гемоглобина до 101 г/л) и сдвиг лейкоцитарной формулы влево (палочкоядерные лейкоциты до 8 %) у 44-летней женщины, имеющей более крупные размеры опухоли и возможные метастазы в лимфатические узлы ворот почек. В ОАМ у обеих пациенток до оперативного вмешательства обнаруживались эритроциты 2–3 в поле зрения, и лейкоциты 5–8 в поле зрения. Таким образом, муцинозная веретеноклеточная карцинома почек вызывает повышение СОЭ, появление эритроцитов и лейкоцитов в ОАМ, как, впрочем, и при других вариантах ПКР [2, 5]. Также нами было отмечено, что больший размер опухоли и наличие метастазов проявляется более тяжелыми изменениями в картине крови – более выраженные показатели СОЭ, анемии и сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

Обеим женщинам на врачебном онкоконсилиуме было рекомендовано оперативное лечение – нефрэктомия, а у пациентки 44 лет с возможными метастазами еще дополнительно планировалась лимфаденэктомия пораженных лимфоузлов. Операции и послеоперационный период у обеих пациенток прошли без осложнений. Морфометрические показатели (размеры) опухолей почек у обеих пациенток соответствовали показателям при МРТ, что свидетельствует о высокой точности диагностики этого метода исследования. Границы опухолей в обоих случаях были относительно четкие, цвет – однородный, серо-коричневый, без очагов некрозов и кровоизлияний.

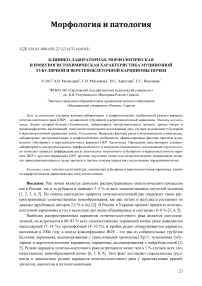

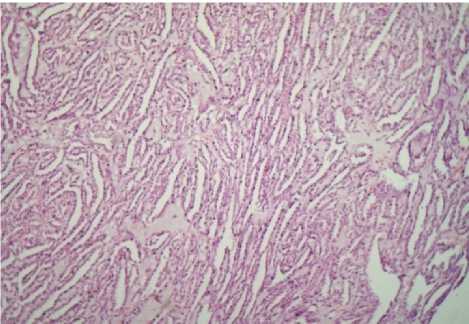

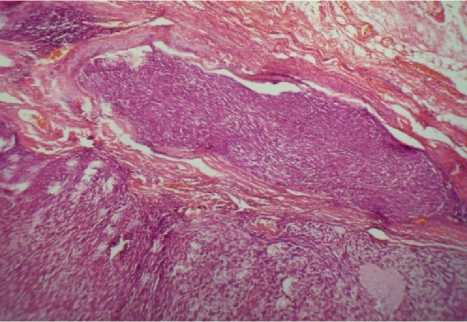

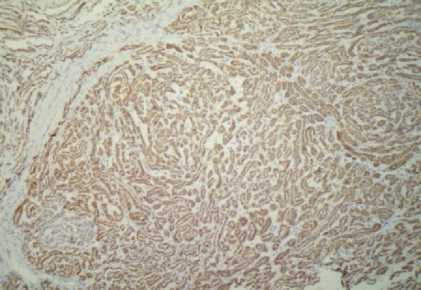

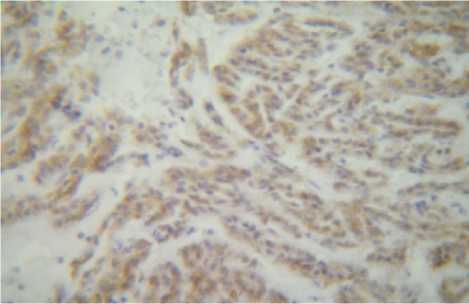

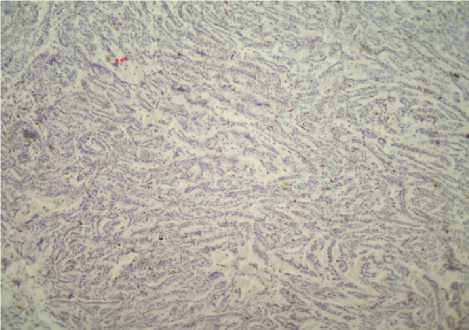

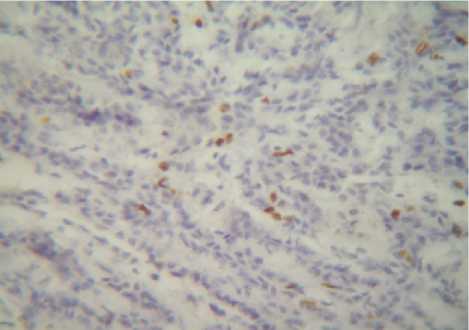

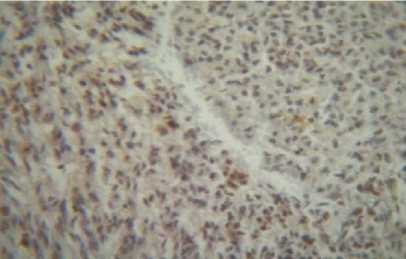

У женщины 67 лет при гистологическом исследовании опухоли почки обнаружена муцинозная тубулярная и веретеноклеточная почечно-клеточная карцинома, G2-3, прорастающая лоханку почки и началом инвазии в окружающую жировую клетчатку (рис. 1). Отмечался выраженный полиморфизм отдельных опухолевых клеток (рис. 2).

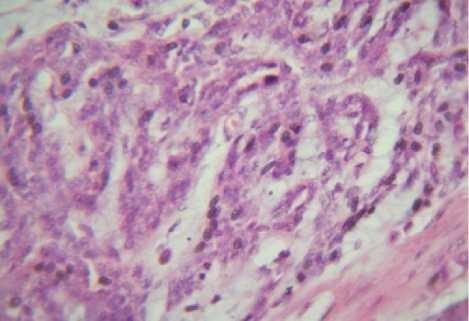

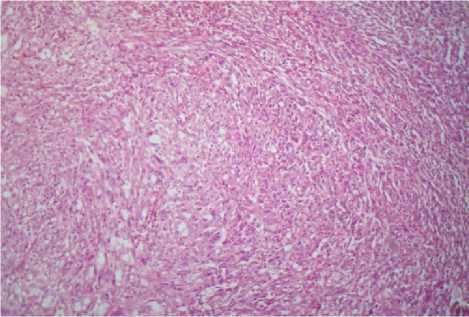

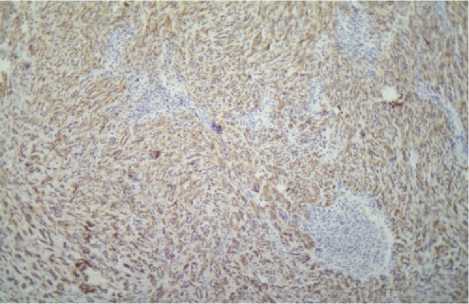

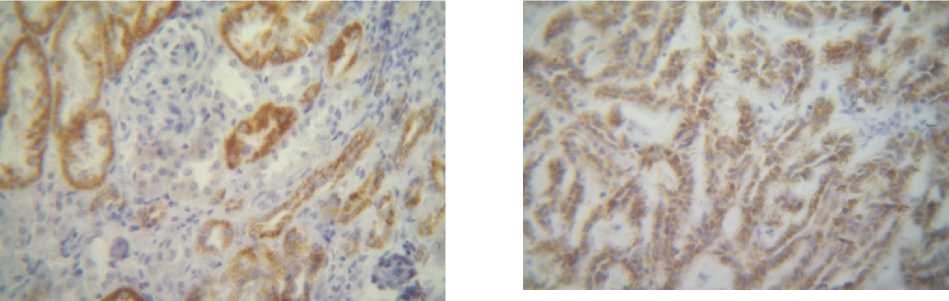

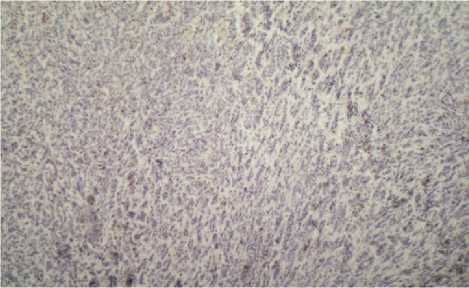

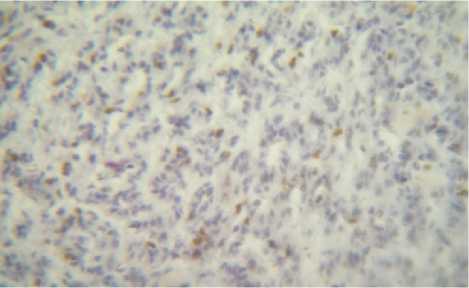

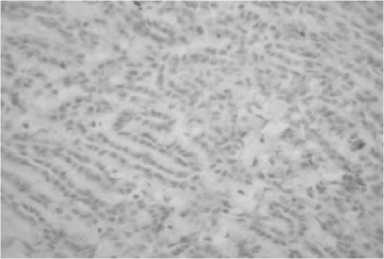

У женщины 44 лет при гистологическом исследовании опухоли почки обнаружена муцинозная тубулярная и веретеноклеточная карцинома почки, G2-3, с массивными очагами некроза и преобладанием веретеноклеточного компонента (рис. 3). Лоханка и капсула почки интактны. В присланных удаленных лимфоузлах – метастаз муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномы почки (рис. 4).

В литературных источниках данный вид ПКР описывается как благоприятный [2, 5], однако в нашем исследовании в обоих случаях отмечалось агрессивное течение опухоли почки: в первом случае – это признаки инвазии в лоханку и окружающую жировую клетчатку, во втором случае – наличие метастазов в лимфоузлах.

Рис. 1. Муцинозная тубулярная и веретеноклеточная почечно-клеточная карцинома у женщины 67 лет. Гематоксилин-эозин. Ув. 120

Рис. 2. Полиморфизм клеток опухоли почки у женщины 67 лет. Гематоксилин-эозин. Ув. 450

Рис. 3. Муцинозная тубулярная и веретеноклеточная почечно-клеточная карцинома с преобладанием веретеноклеточного компонента у женщины 44 лет. Гематоксилин-эозин. Ув. 120

Рис. 4. Метастаз тубулярной и веретеноклеточной почечно-клеточной карциномы в лимфоузел у женщины 44 лет. Гематоксилин-эозин. Ув. 50

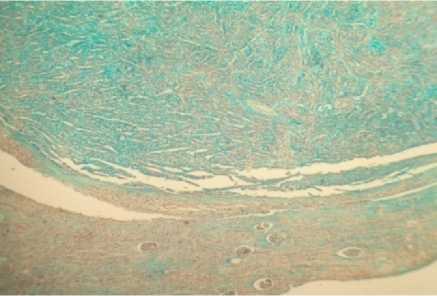

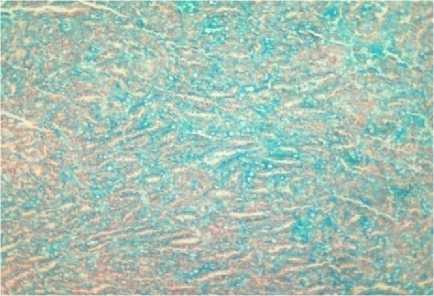

Для подтверждения наличия муцинозного компонента в изучаемых случаях была произведена гистохимическая реакция с альциановым синим на наличие кислых мукополисахаридов как основных компонентов слизи. В обоих случаях и в опухоли и в метастазе отмечалась выраженная положительная реакция (рис. 5, 6).

При изучении отечественной литературы по иммуногистохимическому исследованию почечно-клеточного рака было обнаружено описание иммуногистохимического статуса только для основных вариантов рака: светлоклеточного, папиллярного, хромофобного, рака собирательных протоков. Для них характерна экспрессия СК 8,18,19, ЭМА, виментина, кад-герина [1, 3, 4, 5, 10].

В зарубежной литературе описание иммунологического статуса веретеноклеточной тубулярной и муцинозной карциномы нами было обнаружено лишь в одном источнике [6] – отмечается экспрессия СК7. Таким образом, иммуногистохимическое исследование подробно описано лишь для распространенных вариантов ПКР, для редких вариантов рака почки практически не встречается в литературе, либо описание очень скудное.

В обоих исследованных нами случаях было проведено иммуногистохимическое исследование препаратов нормальной почечной ткани, опухолей и метастаза. Использовались следующие антитела: цитокератины – СК7, 18; AMACR, Ki-67, PСNA, VEGR, ВАХ.

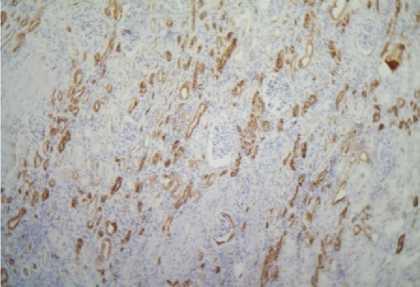

При анализе реагирования антител СК7, 18 в гистологических препаратах отмечалась выраженная положительная реакция в эпителии извитых канальцев нормальной почечной ткани вне опухоли (рис. 7). Известно, что весь ряд цитокератинов дает положительную иммуногистохимическую реакцию на эпителиальные клетки [10]. В пределах опухолевой ткани отмечалась неравномерная реакция (от умеренной до выраженной) в клеточной стенке опухолевых элементов, что свидетельствует об эпителиальной природе муцинозного тубулярного и веретеноклеточного рака почки (рис. 8, 9) даже в веретеноклеточном компоненте, напоминающем мезенхимальные клетки. В метастазах обнаруживалась более резко выраженная положительная реакция на СК7 в клеточной стенке опухолевых клеток (рис. 10).

Рис. 5. Муцинозная тубулярная и веретеноклеточная почечно-клеточная карцинома (вверху) на границе с нормальной почечной тканью (внизу) у женщины 67 лет. Альциановый синий. Ув. 50

Рис. 6. Метастаз муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномы почки в лимфоузел у женщины 44 лет. Альциановый синий. Ув. 120

Рис. 7. Положительная реакция СК7 (3+++) в эпителии извитых канальцев в нормальной почечной ткани у женщины 67 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 120

Рис. 8. Выраженная положительная экспрессия СК7 (3+++) опухолевой ткани муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномы у женщины 67 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 120

Рис. 9. Умеренная положительная реакция СК7 (2++) в опухоли почки у женщины 44 лет.

Иммуногистохимический метод. Ув. 450

Рис. 10. Выраженная положительная реакция СК7 (3+++) в метастазе опухоли (лимфатический узел) у женщины 44 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 120

При использовании цитоплазматического антитела AMACR отмечалась подобная реакция и в нормальной почечной ткани (выраженная) (рис. 11), и в опухолевых клетках (неравномерная реакция – 2++/3+++) (рис. 12), и более выраженное положительное реагирование антитела AMACR в метастазе опухоли. Отличие состояло лишь в локализации реагирования антител (СК7 реагировал в клеточной стенке, AMACR – в цитоплазме).

При анализе реакции антитела Ki-67, учитывая, что это антитело является ядерным и дает положительный результат на S фазу митоза [4], было выявлено, что в эпителии канальцев нормальной ткани почки реакция отрицательная в ядрах, обнаруживается слабовыраженная положительная реакция в цитоплазме, что можно расценить как артефакт. В ткани опухоли обнаруживается положительная реакция Ki-67 в 10–15 ядрах в поле зрения при увеличении 120, что можно расценить как умеренная реакция (рис. 13, 14). В метастазе же отмечается резко положительная реакция антитела – 100–200 окрашенных ядер при увеличении 120 (рис. 15, 16). Это может свидетельствовать о более высокой митотической активности опухолевых клеток по сравнению с нормальной тканью и чрезмерной активностью клеток опухоли в метастазе, то есть при метастазировании опухоль приобретает более агрессивные свойства и митотическая активность возрастает в десятки раз. Похожая реакция отмечалась и на антитело Р53.

Рис. 12. Положительная реакция AMACR (2++) в цитоплазме опухолевых клеток у женщины 67 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 450

Рис. 11. Положительная реакция антитела AMACR в цитоплазме эпителия извитых канальцев почки в нормальной почечной ткани у женщины 67 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 450

Рис. 13. Умеренно-выраженная положительная реакция (2++\1+, 10-20 ядер) на антитело Ki-67 в ткани опухоли почки у женщины

67 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 120

Рис. 14. Тот же случай. Ув. 450

Рис. 15. Выраженная положительная реакция (3+++, 100–200 ядер) на антитело Ki-67 в метастазе опухоли у женщины 44 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 120

Рис. 16. Тот же случай. Ув. 450

VEGR – это антитело, реагирующее на вновь образованные сосуды и соответственно является маркером агрессивности опухоли (чем больше вновь образованных сосудов, тем лучше кровоснабжается опухоль, быстрее растет, соответственно быстрее может дать метастазы), обнаруживается в цитоплазме, клеточной стенке эндотелия сосудов, в плазме крови [10]. В нашем исследовании VEGR было обнаружено во всех вышеперечисленных элементах, как в нормальной ткани, так же в опухолевой ткани и в метастазах. Реакция на антитело была неравномерной – от слабоположительной до выраженной. Причем в метастазе реакция на антитело была даже несколько менее выраженной (слабо), чем в первичном узле опухоли (от умеренной до выраженной) (рис. 17, 18).

Известно, что антитело PСNA реагирует при раке простаты и является маркером злокачественности опухоли именно в простатической железе [10].

Мы использовали его для анализа агрессивности муцинозного тубулярного и веретеноклеточного рака почки, так как и рак предстательной железы и рак почки являются эпителиальными опухолями. При анализе реагирования PСNA в нашем случае была отмечена резко положительная реакция этого антитела как в первичных узлах опухоли, так и в метастазе, однако реакция была неравномерно выражена. Реакция выявлялась в ядрах опухолевых кле- ток, цитоплазме, муцине. В эпителии почечных канальцев неизмененной ткани почки реакция PСNA была менее выражена (умеренно), чем в опухоли, положительно реагировали эпителиоциты канальцев, капсула клубочков (рис. 19, 20, 21).

При анализе реагирования антитела ВАХ был а отмечена неоднозначная реа к ция: в ЦП опухолевых клеток и слизистом компоненте опухоли реакция антитела бы л а слабой (рис. 22), так же как и в лимфоцитах, на которые антитело должно реагировать гораздо более интенсивно. В нормальной ткани почки, в эпителии извитых канальцев, а также в метастазах опухоли реакция была более выраженной (умеренной – 2++).

Рис. 17. Умеренно выраженная (2++) реакция на антитело VEGR в ткани опухоли почки у женщины 67 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 450

Ри с . 18. Слабо выраженная (1+) реакция н а антитело

VEGR в метастазе рака почки (лимфоузел) у женщины 44 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 450

Рис. 19. Положительная реакция (2++\3+++) PСNA в нормальной ткани почки. Женщина 67 лет.

Иммуногистохимический метод. Ув. 450

Ри с . 20. Выраженная положительная реа к ция (3+++) антитела PСNA в ткани опухоли почки у женщины 67 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 450

Рис. 21. Выраженная положительная реакция (3+++) на антитело PСNA в метастазе опухоли почки (лимфоузел) у женщины 44 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 450

Р ис. 22. Слабая реакция (1+) на антитело ВАХ в ткани опухоли почки у женщины 67 лет.

Иммуногистохимический метод. Ув. 450

Таким образом, следует отметить, что в последнее время чаще стали встречаться редкие формы опухолей, в том числе рака почки и описанные нами случаи муцинозной веретеноклеточной и тубулярной карциномы. Однако клинико-морфологическое описание редких форм рака в отечественной литературе практически не встречается, а между тем, при анализе нами двух случаев этой редкой формы рака почки было отмечено более раннее возникновение опухоли (67 лет и 44 года) – в среднем – 68 лет, отсутствие в анамнезе пациентов известных типичных факторов риска, а также более агрессивное течение этого типа опухоли по сравнению с классическим светлоклеточным вариантом в виде инвазии опухоли в лоханку и жировую клетчатку и метастазирования, что не совпадает с выводами других исследователей, что этот вариант ПКР является более благоприятным в плане прогноза [2, 5]. Перечисленные признаки муцинозной веретеноклеточной и тубулярной карциномы почки позволяют нам определить этот вариант почечно-клеточного рака как прогностически неблагоприятный.

Обсуждение. При анализе проведенного нами исследования было установлено, что за период 5,5 лет в Саратовском регионе получили оперативное лечение по поводу опухоли почки 487 человек. Из них наиболее часто обнаруживаемая опухоль – это злокачественная опухоль из эпителия канальцев – почечно-клеточный рак (ПКР). ПКР имеет большое количество гистологических вариантов: светлоклеточный, хромофобный, папиллярный, муцинозный и другие варианты. Объектом нашего исследования стал муцинозный тубулярный и веретеноклеточный вариант ПКР. Этот вариант ПКР был нами обнаружен только в двух случаях из 459 злокачественных опухолей (что составило 0,43 %). Было отмечено отсутствие наиболее часто встречающихся факторов риска возникновения опухолей почек у пациенток. Жалобы и лабораторные показатели также не были специфическими и могли наблюдать при других заболеваниях. Диагноз устанавливался с помощью МРТ. Было проведено гистологическое, гистохимическое и иммуногистохимическое исследование случаев муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномы в сравнении с нормальным эпителием канальцев почки и другими вариантами и опухолями в почках. Следует отметить, что использование комплекса антител для иммуногистохимического исследования позволяет дифференцировать муцинозную тубулярную карциному как эпителиальную и выявляет агрессивность данного варианта ПКР, что не совпадает с данными других исследователей.

Заключение. Таким образом, подробное описание нами клинических, лабораторных, морфологических и иммуногистохимических признаков двух случаев муцинозной веретеноклеточной и тубулярной карциномы почки может способствовать улучшению диагностики редких вариантов опухолей почек как патогистологами, так и врачами-урологами, что ускорит постановку диагноза и будет способствовать своевременному назначению лечения, а также профилактике рецидивирования и метастазирования опухоли и улучшит прогноз выживаемости пациента.

Список литературы Клинико-лабораторная, морфологическая и иммуногистохимическая характеристика муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномы почки

- Клинико-морфологические и молекулярно-биологические особенности почечно-клеточного рака в прогнозировании результатов хирургического лечения/В.С. Дорошенко, А.Ф. Лазарев, С.Ф. Варламов и др.//Проблемы клинической медицины. -2008. -№ 1 (13). -С. 39-48.

- WHO histological classification of tumours of the kidney//Pathology and Genetics of Tumours of Urinary System and Male Genital Organs/Ed. John N. Eble, Guido Sauter, Jonathan I. Epstein, Isabell A. Sesterhenn. -Lyon: IARC Press, 2004. -P. 10.

- Пономарева Ю.А. Клинико-морфологические критерии прогноза при раке почки: автореф. дис. … канд. мед. наук. -СПб., 2007. -19 с.

- Шустицкий Н.А. Факторы апоптоза и пролиферации в течение рака почки: автореф. дис. … канд. мед. наук. -М., 2007. -24 с.

- Юрин А.Г. Опухоли почек (рабочие стандарты патологоанатомического исследования). -СПб.: Издательство Санкт-Петербургского городского патологоанатомического бюро, 2006. -83 с.

- Dhillon J., Amin M.B., Selbs E. et al. Mucinous tubular and spindle cell carcinomatoid change. Am. J. Surg. Pathol. 2009 Jan.; 33(1): 44-9.

- Geramizadeh B., Salehipour M., Moradi A. Mucinous tubular and spindle cell carcinoma of kidney: a rare case report and review of the literature. Indian J. Pathol. Microbiol. 2009. Oct.-Dec.; 52(4): 514-6.

- Kato M., Soga N., Arima K. et al. A case of renal mucinous tubular and spindle cell carcinoma. Int. J. Urol. 2009. Aug.; 16(8): 699-701.

- Pillary N., Ramdial P.K., Cooper K. et al. Mucinous tubular and spindle cell carcinoma with aggressive histomorphology -a sarcomatoid variant. Hum. Pathol. 2008. Jun.; 39(6): 966-9.

- Петров С.В., Райхлин Н.Т. (ред.) Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей человека. -3-е изд., доп. и перераб. -Казань, 2004. -451 с.