Клинико-морфологические особенности и диагностика эймериозов птиц

Автор: Фролова О.А., Донкова Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 7, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение особенностей клинико-морфологического проявления, диагностики и лечения эймериоза у цыплят-бройлеров кросса Ross 308. Исследование было проведено на птицефабрике, занимающейся выращиванием цыплят-бройлеров кросса Ross 308, в Красноярском крае. Птица содержалась на полу, в качестве подстилки использовались древесные опилки. Продолжительность выращивания - 42 дня. При исследовании учитывали параметры микроклимата и условия в птичниках, применяли метод визуального наблюдения за поведением птицы и оценки ее клинического состояния. Эймериоз на птицефабрике протекал преимущественно субклинически, у некоторых цыплят отмечали клиническое течение, которое характеризовалось снижением аппетита, полидипсией, разжижением помета и ухудшением показателей выращивания. Диагноз на эймериоз устанавливали с помощью OPG-мониторинга, патолого-анатомического вскрытия и гистологических исследований. Инвазирование слизистой оболочки прямой кишки E. brunetti сопровождалось дряблостью стенки клоаки, атрофией мышечного слоя, выпячиванием клоаки, пролапсом и расклевом клоаки. При инвазии E. acervulina поражалась двенадцатиперстная кишка, при Е. maxima - весь тонкий отдел кишечника, а при инвазии Е. tenella - слепые отростки кишечника. В тонком отделе кишечника наблюдали катаральный энтерит и деформирование ворсинок слизистой оболочки.В толстом отделе кишечника отмечали катаральный десквамативный тифлоколит. В складках кишечника, просвете крипт и эпителиоцитах крипт обнаруживали многочисленные мерозоиты. Применение цыплятам в возрасте 19-20 дней 2,5 % водного раствора толтразурила в дозе 1 мл/1000 л воды приводило к уменьшению количества ооцист на 350 тыс. в 1 г помета, что составляло около 50 тыс. ооцист в 1 г помета, сопровождалось улучшением клинико-морфологических показателей и повышением сохранности цыплят.

Эймериоз птиц, ооцисты, диагностика, толтразурил

Короткий адрес: https://sciup.org/140250673

IDR: 140250673 | УДК: 619:616.192.1:636.5 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-7-140-144

Текст научной статьи Клинико-морфологические особенности и диагностика эймериозов птиц

Введение. Эймериозы наносят птицеводству значительный экономический ущерб во всем мире. Ежегодные убытки оцениваются от 2 млрд евро в год [1], а по данным Jarred H. Oxford et al. (2019) и сайта Eimeria Prevention – в 3 млрд долл. в год [2, 3]. Ущерб складывается из гибели птиц, снижения ее продуктивности, дополнительных затрат корма на единицу продукции и расходов на проведение лечебнопрофилактических мероприятий. Cкрытый экономический ущерб (потеря привесов, снижение категорийности тушек, увеличение затрат кормов) в 2–3 раза превышает потери от прямой гибели птицы [4, 5].

Нет ни одного птицеводческого хозяйства с напольным содержанием птицы, свободного от эймериоза. Появление эймериоза птиц на птицефабриках может быть вызвано нарушением условий содержания (повышенная влажность подстилки в птичниках). Эймерии чрезвычайно плодовиты, резистентны к некоторым препаратам, ооцисты устойчивы во внешней среде ко многим дезинфицирующим средствам и у них сложный цикл развития. Заболевание протекает остро или хронически у цыплят в возрасте 10– 80 дней. Цыплята заражаются в первые 10 сут после заселения фекально-оральным путем, при обсеменении кормушек, подстилки и инвентаря спорулированными ооцистами. В кишечнике птицы ооцисты освобождаются от оболочек и проходят две стадии своего развития: шизогонию и гаметогонию, а во внешней среде при благоприятных условиях – спорогонию.

Высокая репродуктивная способность эйме-рий, устойчивость их к воздействию различных факторов внешней среды, длительное сохранение жизнеспособности и вирулентности экзогенных стадий, а также быстрая адаптация к химическим антиэймериозным средствам очень затрудняют борьбу с этим заболеванием [6], что требует детального изучения особенностей проявления эймериоза у кур, разработки способов диагностики и профилактики данной инвазии.

Цель исследования: изучение особенностей клинико-морфологического проявления и диагностики эймериоза у цыплят-бройлеров.

Материал и методы исследования. Исследование проведено на птицефабрике, занимающейся выращиванием цыплят-бройлеров кросса Ross 308, в Красноярском крае. Птица содержится на полу, в качестве подстилки используются древесные опилки. Продолжительность выращивания 42 дня. Так как напольное содержание предполагает постоянный контакт птицы с пометом, то на предприятии используется ротационная программа применения кок-цидиостатиков с кормом с 0 до 33 дней выращивания. Время смены препарата определяется на основе анализа данных OPG-мониторинга, проведенного по общепринятой методике [7], и оценки состояния кишечника цыплят по методу Джонсона и Рейда [8].

При исследовании учитывали параметры микроклимата и условия в птичниках, применяли метод визуального наблюдения за поведением птицы и оценки ее клинического состояния. При OPG-мониторинге проводили отбор проб помета и интерпретацию его результатов в соответствии с ГОСТ [9].

Результаты исследования. Клинические признаки отмечались у некоторых цыплят в виде снижения аппетита, полидипсии, разжижения помета и ухудшения показателей выращивания: повышение расхода корма на единицу продукции, снижение среднесуточного прироста живой массы.

Течение эймериоза на птицефабрике субклиническое, что свидетельствует о достаточно высокой эффективности применяемого в хозяйстве кокцидиостатика. Обширное инвазирование слизистой оболочки прямой кишки E. brunetti сопровождалось комплексом морфологических изменений у 13-дневной птицы: стенка клоаки становилась дряблой, мышечной слой атрофировался, вследствие чего стенка выпячивалась наружу через отверстие клоаки, что приводило к после- дующему пролапсу и провоцировало расклев области клоаки и поедание кишечника. Эймерии в период эндогенного развития вызывают массовую гибель клеток эпителия слизистой оболочки кишечника, нарушая моторную и секреторную функции пищеварения, а также процесс всасывания питательных веществ.

С диагностической целью проводили патолого-анатомическое вскрытие павшей и убитой птицы, с детальным, последовательным, полным осмотром стенок кишечника по всей длине. При патолого-анатомическом вскрытии павшей птицы обнаруживали в кишечнике плохо переваренный корм и признаки некротического энте-

Вестник КрасГАУ. 2020. № 7 рита, вызванного Clostridium perfringens . Так как с течением времени после смерти визуальные патологические изменения постепенно исчезают, применяли диагностический убой подозреваемых в заражении цыплят. У цыплят в возрасте от 13 дней фиксировали локализацию очагов поражения кишечника эймериями в виде множественных белых точек с кровоизлияниями. При инвазии E. acervulina поражалась двенадцатиперстная кишка, при Е. maxima – весь тонкий отдел кишечника, при Е. brunetti – прямая кишка и клоака, а при инвазии Е. tenella – слепые отростки кишечника (рис. 1, 2).

Рис. 1. Поражение слепых отростков Е. tenella (вид сверху)

Рис. 2. Поражение слепых отростков Е. tenella (вид на разрезе)

При проведенном в ИЭВСиДВ СФНЦА РАН (г. Новисибирск) гистологическом исследовании предоставленного патологического материала – кишечника от цыплят-бройлеров, были обнаружены признаки эймериоза в 13-, 29- и в 36-суточном возрасте. Наиболее выраженные клинико-морфологические признаки эймериоза выявлены у 13-суточной и 36-суточной птицы.

В тонком отделе кишечника наблюдали катаральный энтерит, в деформированных кишечных ворсинках капиллярная сеть была обескровлена. В слизистой оболочке тонкого отдела кишечника отмечали разрушение ворсинок.

В толстом отделе кишечника наблюдали катаральный десквамативный тифлоколит. В складках кишечника, в просвете крипт и в эпителиоцитах крипт обнаруживали многочисленные ме-розоиты.

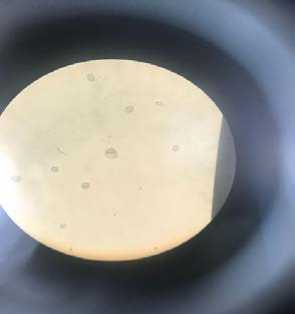

С помощью OPG-мониторинга наибольшая инвазированность эймериями установлена у птиц в возрасте от 23 до 35 дней выращивания: из 49 проб помета ооцисты находили в 45 (92 %) (рис. 3). В период заболевания количество ооцист было максимальным и составляло 400 тыс. в 1 г помета.

Рис. 3. Ооцисты эймерий под микроскопом

Для лечения птицы и уменьшения количества выделяемых с пометом ооцист, применяли двухдневный курс препарата толтразурил в виде 2,5 % водного раствора, который, согласно инструкции по применению, действует против всех внутриклеточных стадий паразита. Птица в возрасте 19–20 сут получала толтразурил с водой в дозе 1 мл на 1000 л воды в течение 2 сут непрерывно. К этому возрастному периоду в подстилке накапливается критический уровень ооцист эй-мерий, который может привести к появлению клинических признаков эймериоза. Применение птице толтразурила оказало выраженный лечебно-профилактический эффект: в возрасте 23– 29 дней количество ооцист в 1 г помета в отдельных птичниках незначительно превышало 50 тыс., что не влияло на производственные и продуктивные показатели. По сравнению с периодом болезни произошло уменьшение количества ооцист на 350 тыс. в 1 г помета.

Поврежденные толтразурилом эймерии остаются в клетке хозяина в течение длительного времени и действуют как антигены, которые распознаются иммунной системой. В научной литературе отмечается, что толтразурил не нарушает естественный иммунитет, а даже его усиливает [10]. О высокой эффективности тол- тразурила в борьбе с кокцидиозом птиц и его сочетаемости с другими кокцидиостатиками свидетельствуют данные, полученные и другими авторами [11, 12].

Выводы. Эймериоз у цыплят-бройлеров кросса Ross 308 протекал преимущественно субклинически, у некоторых цыплят отмечали клиническое течение, которое характеризовалось снижением аппетита, полидипсией, разжижением помета и ухудшением показателей выращивания. Диагноз на эймериоз устанавливали с помощью OPG-мониторинга, патологоанатомического вскрытия и гистологических исследований. Инвазирование слизистой оболочки прямой кишки E. brunetti сопровождалось дряблостью стенки клоаки, атрофией мышечного слоя, выпячиванием клоаки, пролапсом и расклевом клоаки. При инвазии E. acervulina поражалась двенадцатиперстная кишка, при Е. maxima – весь тонкий отдел кишечника, а при инвазии Е. tenella – слепые отростки кишечника. В тонком отделе кишечника наблюдали катаральный энтерит и деформирование ворсинок слизистой оболочки. В толстом отделе кишечника отмечали катаральный десквамативный тифлоколит. В складках кишечника, просвете крипт и эпителиоцитах крипт обнаруживали многочисленные мерозоиты. Применение цып- 11. лятам в возрасте 19–20 дней 2,5 % водного раствора толтразурила в дозе 1 мл/1000 л воды приводило к уменьшению количества ооцист на 12. 350 тыс. в 1 г помета, что составляло около 50 тыс. ооцист в 1 г помета, сопровождалось улучшением клинико-морфологических показателей и повышением сохранности цыплят.

На птицефабриках, неблагополучных по эй-мериозу, следует применять комплексный подход по предотвращению этого заболевания: использовать OPG-мониторинг, полное патолого- 1. анатомическое вскрытие кишечника, гистологические исследования и своевременно проводить корректировку схемы профилактики кокцидиоза.

Список литературы Клинико-морфологические особенности и диагностика эймериозов птиц

- Dalloul, R.A., Lillehoj H.S. Poultry coccidiosis: recent advancements in control measures and vaccine development // Exp. Rev. Vacc. 2006. Vol. 5. P. 143-16.

- Oxford J.H., Selvaraj R.K. Effects of Glutamine Supplementation on Broiler Performance and Intestinal Immune Parameters During an Experimental Coccidiosis Infection // Journal of Applied Poultry Research. Volume 28, Issue 4, December 2019, Pages 1279-1287.

- Eimeria Prevention. URL: https://eimeriapre vention.com (дата обращения: 08.05.2020).

- Илюшечкин Ю.П., Кириллов А.И. Эффективность различных кокцидиостатиков // Ветеринария. 1981. № 5. С. 40-42.

- Хованских А.Е., Илюшечкин Ю.П., Кириллов А.И. Кокцидиоз сельскохозяйственной птицы. Л.: Агропромиздат, 1990. 152 с.

- Маршалкина Т.В. Получение изолята эймерий вида Eimeria tenella с ускоренным циклом развития // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 2013. № 3 (19). С. 52-55.

- Хлып Д.Н. Кокцидиоз // БИО. 2018. № 8. С. 17-24.

- Johnson J., Reid W.M. Anti-Coccidial Medicines: Methods for Evaluating Lesions in Experiments with Batteries and Handles on the Floor with Chickens // Experimental Parasitology. Vol. 28. No. 1. 1970. p. 30-36.

- ГОСТ 25383-82. Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики кокцидиоза (с Изменением 1). М.: Изд-во стандартов, 1982. 2 с.

- Greif G. Immunity to coccidiosis after treatment with toltrazuril. Parasitol Res 86, 787-790 (2000).

- DOI: 10.1007/s004360000218

- Майоров М.А. Толтразурил (BAYCOX) как средство борьбы с кокцидиозом // Ветеринария. 2006. № 1. С. 16-17.

- Mathis G.F., Froyman R., Jrion T. et al. Coccidiosis Control with Toltrazuril in Conjunction with Anticoccidial Medicated or Nonmedicated Feed // Avian Dis. 2003. Vol. 47. № 2. P. 463-469.