Клинико-морфологические особенности поражений головного мозга у декоративных крыс

Автор: Турицына Е.Г., Пронина Е.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Изучены клинико-морфологические особенно- сти проявления поражений головного мозга у деко- ративных крыс в естественных условиях. Объект исследований - 36 декоративных крыс, в том числе 23 самки и 13 самцов, с клиническими признаками поражения головного мозга. Животные содержались в качестве домашних питомцев у частных владель- цев в городе Красноярске. Исследования проведены с использованием клинических, патолого- анатомических и гистологических методов. Кли- нический метод заключался в наблюдении за пове- денческими реакциями, двигательной активно- стью и координацией движения. После гибели жи- вотных проведено патолого-анатомическое ис- следование. Для гистологических исследований отобран головной мозг, включая гипофиз. На осно- вании клинических наблюдений крысы были разде- лены на 3 группы. У животных первой группы на-блюдали постепенное нарастание симптомов с последующим резким ухудшением и быстрым впа- дением в состояние сопора. Продолжительность жизни крыс составляла до 6-10 месяцев...

Декоративные крысы, патологии головного мозга, аденома гипофиза, инсульт

Короткий адрес: https://sciup.org/140243354

IDR: 140243354 | УДК: 619:616.831:636.96:599.323.45

Текст научной статьи Клинико-морфологические особенности поражений головного мозга у декоративных крыс

Введение. В практике медико-биологических исследований крысы традиционно рассматриваются как экспериментальный объект для изучения различных моделируемых патологических состояний. В ходе опытов различные патологические состояния вызываются искусственным путем. Такой подход не дает представления о проявлении и механизмах протекания естественных заболеваний этих животных. Крысы выгодно отличаются очень высокой способностью к обучению и развитым интеллектом относительно других мелких грызунов [1, 2]. Эти качества делают крыс все более популярными в качестве домашних питомцев. За последние 20 лет число декоративных крыс, содержащихся в качестве домашних питомцев, значительно увеличилось и продолжает расти, выводятся новые фенотипические разновидности животных. В связи с этим в ветеринарных клиниках значительно выросло количество таких нетрадиционных пациентов, как декоративные крысы. Для оказания быстрой и качественной ветеринарной помощи необходимы данные об особенностях течения и клинико-морфологическом проявлении распространенных и редких естественных заболеваний этих животных. Но в данный момент информации о их заболеваниях крайне мало [3].

Цель исследования : изучить клиникоморфологические особенности проявления поражений головного мозга у декоративных крыс в естественных условиях.

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи : изучить клиническое проявление патологий головного мозга у больных крыс; провести дифференциацию симптомов при поражениях головного мозга различной этиологии; выявить патолого-анатомические изменения у павших животных; исследовать гистологические особенности выявленных заболеваний.

Объект и методы исследования. Исследование проведено 2015–2018 гг. на кафедре анатомии, патологической анатомии и хирургии Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского ГАУ. Объектом исследования являлись 36 декоративных крыс с клиническими признаками поражения головного мозга в возрасте от 1,4 года до 3,3 лет, содержащиеся у частных владельцев в городе Красноярске в качестве домашних питомцев. Среди наблюдаемых животных 23 самки, массой тела 300–400 г, и 13 самцов, массой 600–750 г.

Исследования проведены комплексно, с использованием клинических, патолого-анатомических и гистологических методов. Клинический метод заключался в наблюдении за поведенческими реакциями больных животных, их двигательной активностью и координацией движения. После гибели всех наблюдаемых больных животных проведено патологоанатомическое вскрытие. Материалом для гистологических исследований являлся головной мозг, в том числе гипофиз. Орган фиксировали в 10 %-м нейтральном формалине, заливали в парафин и на микротоме (МЗ 17-01 «Техном»), готовили срезы толщиной 8–10 мкм по общепринятым методикам [4]. Срезы окрашивали гематоксилином Эрлиха, эо- зином и по Пикро-Маллори с помощью готовых наборов красителей (производство «ЭргоПродакш», Санкт-Петербург).

Результаты исследования и их анализ. Клинические изменения у больных животных с подозрением на поражение головного мозга имели разную степень выраженности (от легкой до тяжелой) и продолжительности. Они характеризовались следующими признаками: заторможенностью реакций на внешние раздражители; апатией и дезориентацией в пространстве; повышенной секрецией гардеровых желез; нарушением моторики передних конечностей, вплоть до полной невозможности удерживать в них пищу и предметы; нарушением моторики языка, что проявлялось невозможностью слизывать пищу и пить из шариковой поилки. Так, мягкую пюреобразную пищу, которую здоровые животные слизывают, больные крысы пытались кусать.

В ряде случаев у животных наблюдался дискомфорт при поглаживании в области головы в виде отталкивания руки бодательными движениями и светобоязнь, что косвенно могло свидетельствовать о наличии головных болей. У некоторых заболевших крыс наблюдалась гиперемия сосудов ушных раковин и кистей, что характерно для повышенного артериального давления. Взгляд больных крыс расфокусированный и слегка косящий.

По клиническим признакам все наблюдаемые животные разделены на 3 группы. У животных первой группы наблюдалось постепенное нарастание симптомов поражения головного мозга с последующим резким ухудшением состояния и быстрым впадением в состояние сопора. Во второй группе отмечалось резкое проявление симптомокомплекса в тяжелой форме с быстрым впадением в состояние сопора. Для животных третьей группы характерно медленное ухудшение клинического состояния.

Животные первой группы имели выраженный положительный отклик на применение неспецифической терапии в период медленного нарастания клинических признаков поражения головного мозга. У самок этой группы часто отмечались прозрачные либо беловатые слизистые выделения из половых органов, что косвенно указывало на вовлечение в патологический процесс эндокринной системы организма. Период нарастания симптомов продолжался от 1 до 6–10 месяцев. Затем наступало резкое ухудшение клинического состояния. Оказываемое лечение не давало результатов и животные погибали.

Больные крысы второй группы в подавляющем большинстве не имели положительного отклика на проводимую терапию, гибель наступала в течение

3–7 дней от появления первых признаков поражения головного мозга.

У животных третьей группы длительность течения заболевания составляла до 2 месяцев, проведение неспецифической терапии не давало положительных результатов. Все наблюдаемые больные животные погибли.

При патолого-анатомическом вскрытии павших крыс первой группы (14 голов) обнаружено резкое переполнение кровеносных сосудов твердой и мягкой мозговых оболочек и значительное увеличение размеров гипофиза (рис. 1). Гипофиз темновишневого цвета, мягкой консистенции, его размеры варьировались от 5 до 13 мм. В то же время, по данным Е.Ю. Бессаловой (2011), в норме у взрослой крысы гипофиз сероватого цвета, размером 3,07×1,20 мм у самцов и 3,46×1,58 мм у самок [6]. На основании выявленных патоморфологических изменений установлено, что непосредственной причиной смерти животных первой группы являлось кровоизлияние в гипофиз, обусловленное прессорным действием опухоли на окружающие ткани.

При вскрытии черепа павших крыс второй группы (19 голов) обнаружено резкое переполнение кровеносных сосудов твердой и мягкой оболочек головного мозга. У большинства животных наблюдались очаговые кровоизлияния в субарахноидальном пространстве между мягкой и паутинной оболочками головного мозга, в коре больших полушарий, сгустки крови в полости четвертого мозгового желудочка и диапедезные кровоизлияния в мозжечке, продолговатом мозге и больших полушариях. Очаговые кровоизлияния имели размер от 3 до 11 мм. У некоторых крыс отмечены очаговые и диапедезные кровоизлияния в гипофиз. При этом орган не изменен в размерах либо незначительно увеличен.

При вскрытии павших животных третьей группы (3 головы) наблюдали интенсивное кровенаполнение сосудов мозговых оболочек. В одном случае наблюдалось скопление плотных зеленоватых масс в полости барабанного пузыря справа, что характерно для гнойного воспаления среднего и внутреннего уха, и участок размягчения в правой височной доли мозга размером около 4 мм, что характерно для отогенного абсцесса. Во втором случае зафиксировано новообразование, представленное ограниченным узлом диаметром около 4 мм, сероватого цвета, плотной консистенции, спаянным с твердой мозговой оболочкой. В третьем случае видимых изменений головного мозга, за исключением гиперемии сосудов мозговых оболочек, не наблюдалось.

А

Рис. 1. Внешний вид гипофиза декоративных крыс: А – размеры гипофиза у здорового животного; Б – увеличенный гипофиз самки крысы из первой группы

Б

В норме гипофиз состоит из трех частей – передней, промежуточной и задней. Передняя и промежуточная доли образованы эпителиальной тканью и вместе составляют аденогипофиз. Задняя доля образована нервной тканью и называется нейрогипофиз. Аденогипофиз и нейрогипофиз разделены гипофизарной щелью (карман Ратке) [6]. Строма гипофиза представлена тонкой соединительнотканной капсулой. Паренхима состоит из клеток двух типов – хромофильных и хромофобных. Хромофильные клетки в зависимости от восприятия гистологических красителей делятся на ацидофильные, окрашивающиеся кислыми красителями, и базофильные, реагирующие с основными красителями. Пролиферация тех или иных клеточных элементов при опухолевых процессах легла в основу классификации аденом – базофильных, ацидофильных, смешанных или хромофобных [7].

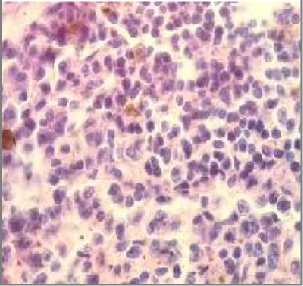

При гистологическом исследовании гипофиза крыс первой группы на малом увеличении хорошо выражена гипофизарная щель и деление на переднюю и заднюю доли. Однако характерная тканевая структура долей не выражена, что указывало на наличие в пораженном органе тканевого атипизма. Все доли гипофиза однородного вида состояли из диффузных скоплений хромофобных клеток и незначительного количества ацидофильных и базофильных аденоцитов (рис. 2, А). Основными клетками нейрогипофиза являлись хромофобные клетки, среди которых встречалось незначительное количество пи-туицитов. На большом увеличении хромофобные клетки неправильной многоугольной формы, с крупными округлыми ядрами с мелкими глыбками хроматина, цитоплазма узкая, бледная, плохо окрашена. Мелкие сосуды расширены и кровенаполнены. Ядра эндотелиальных клеток выступали в просвет сосудов в виде «частокола», соединительнотканные волокна сосудистой стенки набухшие и размытые. Повсеместно встречались скопления эритроцитов без признаков гемолиза за пределами мелких сосудов, что соответствовало кровоизлиянию, появившемуся незадолго до гибели животного. Данная гистологическая картина соответствовала хромофоб- ной аденоме гипофиза с кровоизлиянием в ткань опухоли.

Другой тип патологических изменений характеризовался увеличением размеров и однородным видом органа, диапедезными кровоизлияниями с повышенным содержанием базофильных клеток. По данным А.А. Пойденко, в норме количество базофильных клеток в гипофизе крысы составляет 4,60±0,33 клеток [8]. В рассматриваемом случае количество базофильных клеток достигало несколько десятков. Наблюдаемая гистологическая картина соответствовала базофильной аденоме гипофиза. Тканевой атипизм, слабо выраженный клеточный атипизм и низкая митотическая активность клеток свидетельствовали о доброкачественном характере протекавших процессов.

При гистологическом исследовании головного мозга крыс второй группы установлено типичное тканевое и клеточное строение гипофиза и головного мозга [2, 9]. В пораженных участках наблюдались обширные скопления эритроцитов без признаков гемолиза либо диапедезные мелкоочаговые кровоизлияния (рис. 2, Б). Согласно определению З.А. Суслиной и М.А. Пирадова (2009), «инсульт – это клинический синдром, представленный очаговыми неврологическими и/или общемозговыми нарушениями, развивающийся внезапно вследствие острого нарушения мозгового кровообращения, сохраняющийся не менее 24 часов или заканчивающийся смертью» [10]. Под геморрагическим инсультом В.И. Скворцова и В.В. Крылов (2005) подразумевают внутричерепные геморрагии (кровотечения) вследствие приобретенных изменений и (или) пороков развития кровеносных сосудов. Авторы выделяют два механизма развития внутричерепных кровотечений: по типу разрыва патологически измененного или аномального сосуда с образованием гематомы и по типу диапедеза, обусловленного выходом эритроцитов из мелких артериол, вен и капилляров [11]. Таким образом, патолого-анатомическая и гистологическая картина, наблюдавшаяся нами у крыс второй группы, соответствовала геморрагическому инсульту.

А

Рис. 2. Патоморфологическая картина поражений головного мозга у декоративных крыс: А – хромофобная аденома гипофиза; Б – обширные кровоизлияния в гипофиз.

Окраска гематоксалин-эозином, ув. 90 (А) и 40 (Б)

У третьей группы животных при гистологическом исследовании выявилось 3 типа изменений. В первом случае зарегистрированы гнойно-некротические изменения ткани мозга с признаками абсцесса, вокруг которого наблюдались клеточные инфильтраты из нейтрофилов и лимфоцитов, интенсивные вблизи абсцесса и рыхлые в отдалении от него; периваскулярные инфильтраты, преимущественно из лимфоцитов и плазматических клеток.

Во втором случае зафиксировано новообразование, состоящее из фибробластоподобных клеток с вытянутыми ядрами, располагавшихся параллельно друг другу, складывавшихся в пучки, содержавшие соединительнотканные клетки. Патоморфологиче- ская картина соответствовала фиброзной менингиоме. В третьем случае в ткани мозга наблюдалась слабовыраженная пролиферация глиальных клеток с образованием периваскулярных кольцевидных инфильтратов, что указывало на развитие продуктивного энцефалита [2, 9, 12].

На основании проведенных исследований установлено, что поражения головного мозга у декоративных крыс можно разделить на 3 группы: аденомы гипофиза, кровоизлияния (инсульты) и поражения головного мозга различной этиологии (табл. 1). Наиболее распространенными являются инсульты (вторая группа). Заболевание характеризуется острым течением (3-4 дня) и быстрым наступлением смерти.

Таблица 1

Клинико-морфологическая характеристика поражений головного мозга у декоративных крыс

|

Группа |

Течение болезни |

Патоморфологический диагноз |

Локализация поражений |

Кол-во животных |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

Медленное нарастание симптомов с резким ухудшением состояния и быстрым впадением в состояние сопора |

Хромофобная аденома гипофиза с кровоизлиянием |

Гипофиз |

12 |

|

Базофильная аденома гипофиза с кровоизлиянием |

2 |

|||

|

2 |

Резкое проявление сим-птомоком-плекса в тяжелой форме с быстрым впадением в состояние сопора |

Инсульт |

Субарахноидальное кровоизлияние |

4 |

|

Кровоизлияние в полость желудочков головного мозга |

1 |

|||

|

Гипофиз |

9 |

|||

|

Продолговатый мозг и мозжечок |

3 |

|||

|

Височно-теменная область мозга |

1 |

|||

|

Мягкая мозговая оболочка |

1 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

3 |

Постепенное медленное ухудшение |

Фиброзная менингиома головного мозга |

Правое полушарие |

1 |

|

Энцефалит |

Головной мозг |

1 |

||

|

Гнойный отит, отогенный абсцесс |

Правая височная доля мозга |

1 |

Наиболее часто поражения головного мозга у декоративных крыс встречались в возрасте от 24 до 29 месяцев (табл. 2). У самцов чаще регистрировались инсульты, у самок с равной вероятностью – инсульты и аденомы гипофиза. У самцов поражения голов- ного мозга отмечались в более раннем возрасте. В нашем исследовании на втором месте по распространенности стояли аденомы гипофиза, преимущественно хромофобные.

Таблица 2

|

Возраст, мес. |

Группа 1 |

Группа 2 |

Группа 3 |

|||

|

Самцы |

Самки |

Самцы |

Самки |

Самцы |

Самки |

|

|

12–17 |

1 |

2 |

1 |

– |

– |

– |

|

18–23 |

– |

2 |

4 |

2 |

– |

– |

|

24–29 |

1 |

6 |

3 |

5 |

2 |

– |

|

30 и старше |

– |

2 |

– |

4 |

1 |

– |

|

Итого |

2 |

12 |

8 |

11 |

3 |

– |

Распределение больных животных по половым и возрастным характеристикам

Выводы . Таким образом, прижизненную дифференциальную диагностику поражений головного мозга у декоративных крыс можно проводить на основании особенностей клинического проявления и скорости течения заболевания.

Список литературы Клинико-морфологические особенности поражений головного мозга у декоративных крыс

- Aaron P. Blaisdell, KosukeSawa, Kenneth J. Leising, Michael R. Waldmann. Causal Reasoning in Rats//Science. 2006. V. 311

- Robin A. Murphy, Esther Mondragón, Victoria A. Murphy. Rule Learning by Rats//Science. 28 March 2008. -V. 319. -P. 1849-1851

- Грызуны и хорьки: пер. с англ./под общ. ред. Э. Кимбл, А. Мередит. -М.: Аквариум Принт, 2013. -392 с

- Гистологическая техника: учеб. пособие/В.В. Семченко, С.А. Барашкова, В.Н. Ноздрин . -Омск, 2006. -290 с

- Практика гистолога. -URL: http://practicagystologa.ru (дата обращения: 12.07.2018)

- Бессалова Е.Ю. Возрастная макромикроанатомия гипофизов белых крыс//Морфология. -2011. -Т. 5, № 3. -С. 41-45.

- Морозова Т.А., Зборовская И.А. Аденомы гипофиза: классификация, клинические проявления, подходы к лечению и тактике ведения больных//Лекарственный вестник. -2006. -№ 7. -С. 19-21.

- Пойденко А.А. Гистологическая характеристика гипофиза крыс при стрессе и его коррекции пробиотическим препаратом: автореф. дис. … канд. биол. наук. -Благовещенск, 2011. -21 с

- Кюнель В. Цветной атлас по цитологии, гистологии и микроскопической анатомии: пер. с англ. -М.: АСТ, 2007. -533 с.

- Инсульт: диагностика, лечение, профилактика/под ред. З.А. Суслиной, М.А. Пирадова. -2-е изд. -М.: МЕДпресс-информ, 2009. -288 с

- Геморрагический инсульт: практ. руководство/под. ред. В.И. Скворцовой, В.В. Крылова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. -160 с

- Атлас патологической гистологии/И.И. Старченко, Б.М. Филенко Н.В. Ройко ; Украин. мед. стоматол. академия. -Полтава, 2017. -150 с.