Клинико-морфологическое обоснование декомпрессивной фасциотомии при компартмент-синдроме у больных с флегмоной верхней конечности

Автор: Красенков Ю.В., Татьяненко В.К., Давыденко А.В., Сухая Ю.В., Богданов В.Л.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Абдоминальная хирургия

Статья в выпуске: 2 (84), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Количество осложнений хирургического лечения пациентов с флегмонами верхней конечности не теряет своей актуальности. Возникший компартмент-синдром на фоне гнойно-воспалительного процесса пораженного сегмента конечности, оставленный без внимания, может привести к стойкой утрате функции конечности. Цель исследования. Повысить эффективность хирургического лечения межмышечной флегмоны верхней конечности путем анализа патогенетических механизмов, результатов декомпрессивной фасциотомии в структуре комбинированного лечения. Материалы и методы исследования. Клинический раздел работы выполнен на 134 пациентов с межмышечной флегмоной верхней конечности, проходивших лечение в отделении гнойной хирургии МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону». Исследуемые разделены на 2 клинические группы. У исследуемых обеих групп хирургическое лечение флегмоны плеча и предплечья осуществлялось по известным технологиям. У 72 пациентов (основная группа исследования) лечение проводили с учетом разработанного лечебно-диагностического алгоритма, закрепленного патентами РФ (№ 2755169, 2699964). В соответствии алгоритма определялась тактика лечения. Проводили морфологическую оценку состояния фасциально-мышечных структур верхней конечности на препаратах от пациентов с разной длительностью заболевания и степенью тканевой гипертензии, которые обосновывают целесообразность выполнения операции. Заключение. Разработанный алгоритм лечения позволил исключить неудовлетворительные результаты лечения на 100 %, добиться хороших результатов в 91,7 % в сравнении с 54,8 %, что говорит о значимости данного комплекса лечебных мероприятий.

Флегмона, фасциотомия, тканевая гипертензия, компартмент-синдрома, гнойные процессы мягких тканей

Короткий адрес: https://sciup.org/142238578

IDR: 142238578 | УДК: 616-089.197.1 | DOI: 10.17238/2072-3180-2023-2-68-73

Текст научной статьи Клинико-морфологическое обоснование декомпрессивной фасциотомии при компартмент-синдроме у больных с флегмоной верхней конечности

Социальные и экономические изменения затронули множество отраслей современной хирургии, появились новые методы лечения, диагностики, лекарственные препараты, однако, это все не оказало существенного влияния на количество пациентов с гнойной патологией в условиях хирургических стационаров. В доступной литературе можно встретить, что около 35–40 % коек хирургического стационара могут занимать пациенты с гнойной патологией [1]. На сегодняшний день хирургам поставлена задача не просто ликвидировать гнойный очаг, но и улучшить результаты лечения путем исключения или снижения количества возможных осложнений как в раннем, так и позднем послеоперационных периодах [2]. Работа в этом направлении имеет очень долгую историю, которая обусловлена многогранностью вопроса. Стоит отметить, что вопрос о влиянии повышенного тканевого давления на течение флегмон и реабилитационный период больных на сегодня остаются не изученными [3, 4]. Известно, что увеличение градиента тканевого давления внутри фасциального футляра (компартмента) в следствии скопления патологической жидкости (серозный выпот, гной, кровь) ведет к повышению давления внутри него, нарушению микроциркуляции, развитию ишемии и дальнейшему повреждению сосудисто-нервных образований, мышечной ткани [5, 6]. Однако, вопрос требует дополнительного изучения и разделения состояния на тканевую гипертензию и конкретно компартмент-синдром.

Цель работы

Повысить эффективность хирургического лечения межмышечной флегмоны верхней конечности путем анализа патогенетических механизмов, результатов декомпрессивной фасциотомии в структуре комбинированного лечения.

Материалы и методы исследования

Клинический раздел работы выполнен на исследовании 134 пациентов с межмышечной флегмоной верхней конечности, проходивших лечение в отделении гнойной хирургии МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону». Исследуемый контингент был распределен на 2 клинические группы, возраст участников, гендерная принадлежность, сопутствующая патология, объем основной патологии исследуемых был сопоставим. У 72 пациентов (основная группа исследования) лечение проводили с учетом разработанного лечебно-диагностического алгоритма, закрепленного патентами РФ (№ 2755169, 2699964) [7, 8]. Диагностику на предмет установления тканевой гипертензии и компартмент-синдрома осуществляли инвазивным портативным манометром «Stryker», в точках, которые были установлены в ходе проведения анатомического исследования на трупном материале.

Лечебные мероприятия исследуемого контингента носили традиционный характер, который рекомендован в национальных клинических рекомендациях по хирургии, а именно: оперативные доступы, способы дренирования, подход к антибактериальной терапии, лекарственной терапии в целом, местное лечение после проведения операции. Перед проведением оперативного лечения исследуемым основной группы проводили мониторинг тканевого давления на предмет постановки диагноза компартмент-синдром (КС) по оригинальной методике (патент РФ № 2699964) [8]. Нами был разработан алгоритм ведения пациентов с установленной тканевой гипертензией и компар-тмент-синдромом (нормальное тканевое давление составляет

8–10 мм рт. ст.). При выявлении тканевой гипертензии или же компартмент-синдрома, в зависимости от градиента давления подбиралось лечение, консервативное или комбинации оперативного, путем осуществления Z-образной фасциотомии в соответствии разработанным алгоритмом (патент РФ № 2755169) [7] (рис. 1). Задачей методики является улучшение результатов лечения больных с сочетанной межмышечной флегмоной верхней конечности.

|

Межмышечная флегмона сегмента (плечо, предплечье) верхней конечности Intermuscular phlegmon of the segment (shoulder, forearm) upper limb |

|||

|

Показатель тканевого давления Tissue pressure index |

|||

|

До 20 мм рт.ст. (тканевая гипертензия) Up to 20 mm Hg (tissue hypertension) |

Or 20 до 30 мм рт.ст. (компартмент-синдром) 20 to 30 mmHg (compartment syndrome) |

Or 30 до 40 мм рт.ст, (компартмент-синдром) 30 to 40 mmHg (compartment syndrome) |

Свыше мм рт.ст. (компартмент-синдром) Over mml Ig (compartment syndrome) |

Хирургическое лечения межмышечной флегмоны сегмента верхней конечности Surgical treatment of intermuscular phlegmon of the segment of the upper limb

Рис.1. Алгоритм лечения флегмоны верхней конечности и компартмент-синдрома

Fig. 1. Algorithm for the treatment of phlegmon of the upper limb and compartment syndrome

Морфологическую оценку состояния фасциально-мышечных структур верхней конечности проводили на препаратах от пациентов с разной длительностью заболевания и степенью тканевой гипертензии. Биопсийные фрагменты изымали и изучали дважды: после вскрытия флегмоны и на 5 день после декомпрессивной фасциотомии. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону и Маллори, подвергали микроскопическому исследованию на световом микроскопе «Leika DM 4000B» в увеличениях х100, х200, х400.

Статистическая обработка количественных результатов проводилась с использованием программы SPSS Statistics 10 IBM (США) с вычислением критериев Манна – Уитни, Вил-коксона. Статистически значимыми считали различия показателей при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Забор исследуемого материала (мышечная ткань) осуществляли в несколько этапов: после вскрытия флегмоны; после декомпрессивной фасциотомии; при наступлении III фазы течения раневого процесса. В ходе работы были установлены следующие особенности морфологических изменений:

При I степени по индивидуально шкале течения патологического процесса (ИШТПП) (показатель ТД от 10 до 20 мм рт. ст.), большинство мышечных волокон имеют неравномерную отечность. Единичные случаи изменения тин-кториальных свойств, приводящих к увеличению диаметра мышечных волокон. Межпучковая соединительная ткань имела разрыхленное строение, отмечалось увеличение числа нейтрофилов, сужение сосудов артериального звена и расширение венулярного звена гемомикроциркуляторного русла. Снижение плотности сосудистой сети (ПСС). Коэффициент притока крови в микромодуль увеличился. Указанные изменения параметров гемомикроциркуляторного русла привели к увеличению объема крови (V) в микрососудах.

При II степени по ИШТПП (ТД от 20 до 30 мм рт. ст.) – существенное увеличение диаметра большинство мышечных волокон (1,5 раза). Нарастают выраженность и распространенность отека интерстиция и изменения тинкториальных свойств вышечных волокон, выявляется фрагментация сосудов гемомикроциркуляторного русла мышечным пучком. При этом большинство венул полнокровны, а артериолы сужены. На уровне гемомикроциркуляторного отдела сохраняется полнокровие венулярного звена на фоне суженного и фрагментированного артериолярного русла.

При III степени по ИШТПП (ТД>30 мм рт. ст.) на препаратах мышечной ткани фиксируется резкое увеличение диаметра большинства мышечных волокон в сравнении с таковыми при II степени (в 1,5–2 раза). Большинство мышечных волокон утратили поперечно-полосатую исчерченность за счет разволокнения миофибрилл. Резко выражены дистрофические изменения, проявляющиеся базофильной или оксифильной дегенерациями. Появляются волокна с признаками контрактур. Прослойка межмышечной соединительной ткани резко отечна. В ней встречаются кровоизлияния, скопления лимфоцитов и макрофагов. В гемомикроциркуляторном отделе на фоне полнокровия венулярного звена, артериолярные компоненты сужены и фрагментированы.

По достижению III фазы раневого процесса, в ходе перевязок мы осуществляли повторный забор мышечных компонентом с целью изменения морфологических изменений. Нами были установлены следующие особенности:

У больных с I степенью по ИШТПП после декомпрессивной фасциотомии (ДФ) и на момент закрытия раны в отдельных мышечных волокнах наблюдается набухание и миофасциальный отек эндотелия. Изменений тинкториальных свойств мышечного пучка не отмечено. Поперечно-полосатая исчерченность сохранена. В прослойках соединительной ткани выявлены набольшие скопления нейтрофилов. В гемомикроциркулятор-ном отделе сосудистого русла на фоне нормальных структур артериолярного звена еще остается увеличенные в диаметре сосуды венулярного звена. Картина существенно приближается к физиологической норме.

У больных со II степенью по ИШТПП (ТД от 20 до 30 мм рт. ст.) наблюдаются признаки дегенерации, но они менее выражены, чем до операции. В отдельных пучках зафиксировано некоторое ослабление поперечно-полосатой исчерченности, единичные мышечные волокна были в состоянии контрактуры. В прослойках соединительной ткани выявляется слабо выраженный отек. В гемомикроциркуля-торном отделе сосудистого русла сохранялось небольшое полнокровие сосудов венулярного звена. Артериолярное звено приближалось к физиологической норме, единичные случаи фрагментации.

У больных с III степенью по ИШТПП, после операции в отдельных мышечных пучках еще встречаются следы контрактуры мышечного волокна с изменением его тинкториальных свойств. Выявляются очаги регенерации мышечной ткани. Сохраняется отечность ее перемизия и эндомизия, но менее выражена, чем до операции. Выявляются участки, на которых деструктивные мышечные волокна замещаются соединительной тканью. В гемомикроциркуляторном отделе сохраняются расширенные венулярные сосуды.

Полученные морфологические материалы убедительно показывают, что декомпрессивная фасциотомия устраняет угрозу формирования болевых триггерных зон. Однако морфологические признаки дистрофии мышечной ткани сохраняются, что требует проведения у этих больных реабилитационного этапа лечения, направленного на устранение дисфункции мышц плеча и предплечья.

Клиническая оценка результатов лечения была разделена на 3 критерия и осуществлялась в 2 этапа, в раннем послеоперационном периоде (до выписки из стационара), и в позднем (через 6 месяцев после выписки). Результаты лечения оценивали как: хорошие, удовлетворительные, неудовлетворительные, сравнивая показатели с не оперированной конечностью:

-

• Хороший результат лечения, при котором восстановлена функциональная активность мышц верхней конечности на стороне операции, отсутствовал болевой синдром, триггерные зоны и гипертрофические рубцы. Высокая степень качества жизни больного.

-

• Удовлетворительными считали результаты при наличии I–II степеней тканевой гипертензии, единичных триггерных зон, функция мышц верхней конечности на стороне операции была снижена от 30 % до 50 % от физиологической нормы. Качество жизни больного было снижено до 30 %. Отмечался гипертрофический рубец шириной до 1,0 см.

-

• Неудовлетворительными считали результат лечения, при котором диагностировали тканевую гипертензию III степени, функция мышц верхней конечности на стороне операции снижена более чем на 50 %, качество жизни снижено более чем на 30 %, наличие постоянных триггерных зон с иррадиацией боли в сустав, гипертрофический рубец более 1 см в ширине.

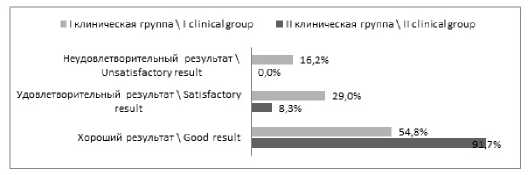

Результаты лечения пациентов обеих клинических групп представлены виде диаграммы (рис. 2).

Рис. 2. Результаты лечения исследуемых I и II клинических групп

Fig. 2. The results of treatment of the studied I and II clinical groups

Из представлено материала следует, что у больных II группы количество хороших результатов было в 1,9 раза больше, чем в I группе. Количество удовлетворительных результатов лечения снизилось в 3,5 раза, при отсутствии неудовлетворительных результатов (в I группе – 16,2 %).

У исследуемых I клинической группы сохранялась тканевая гипертензия и в отдаленном периоде, это проявлялось результатами проведения манометрии и определением субъективных ощущений пациентов (боли тянущего и пекущего характера в ходе нагрузок нагрузке, редко боли покоя, парестезии).

Выводы

Результаты работы показывают, что уже на первых этапах развития глубокой межмышечной флегмоны (I степень по балльной шкале) отмечаются патологические изменения в гемомикроциркуляторном звене сосудистого русла, а именно сужение артериол и расширения венул. Это приводит к вы- потеванию крови в прослойки межмышечной соединительной ткани и, как следствие, повышение уровня тканевого давления в замкнутом фасциально-мышечном ложе. На этом фоне происходят дегенеративно-деструктивные процессы в мышечных структурах. Чем выше степень развития тканевой гипертензии, тем более существенны морфологические изменения мышечной ткани. Полученные результаты показывают, что проведенная декомпрессивная фасциотомия при II-й и, особенно, при III-й степенях развития патологического процесса полностью не устраняет морфологический компонент тканевой гипертензии, но помогает существенно избежать грубых изменений и получить высокий процент хороших результатов лечения. Разработанный алгоритм лечения позволил исключить неудовлетворительные результаты лечения на 100 %, добиться хороших результатов в 91,7 % в сравнении с 54,8 %, что говорит о значимости данного комплекса лечебных мероприятий.

Список литературы Клинико-морфологическое обоснование декомпрессивной фасциотомии при компартмент-синдроме у больных с флегмоной верхней конечности

- Аль-Канани Э. С., Гостищев В. К., Ярош А. Л., Карпачев А. А., Солошенко А. В., Жарко С. В., Линник М. С. Лечение гнойной инфекции мягких тканей: от истории к настоящему (литературный обзор). Актуальные проблемы медицины, 2020. № 43 (1). С. 155-164.

- Григорьян А. Ю., Бежин А. И., Суковатых Б. С., Блинков Ю. Ю. Клиническое исследование эффективности применения комбинации антисептика и противомикробного препарата в лечении гнойно-воспалительных процессов кожи и мягких тканей. Research'n Practical Medicine Journal, 2021, № 8 (2), С. 51-61.

- Mehta V., Chowdhary V., Lin C., Jbara M., Hanna S. Compartment syndrome of the hand: a case report and review of literature. Radiology Case Reports, 2018, № 13 (1), pp. 212-215.

- Maniar R., Hussain A., Rehman M. A., Reissis N. Unusual presentation of acute compartment syndrome of the forearm and hand. BMJ Case Reports CP, 2020, № 13 (9), e235980.

- Zhang D., Tarabochia M., Janssen S. J., Ring D., Chen N. Acute compartment syndrome in patients undergoing fasciotomy of the forearm and the leg. International Orthopaedics, 2019, № 43, pp. 1465-1472.

- Rubinstein A. J., Ahmed I. H., Vosbikian M. M. Hand compartment syndrome. Hand clinics, 2018, № 34 (1), pp. 41-52.

- Красенков Ю. В., Татьянченко В. К., Давыденко А. В., Ткачев А. В., Терехов М. Ю. Способ лечения острого тканевого гипертензионного синдрома при сочетанной межмышечной флегмоне верхней конечности. Патент РФ № 2755169, 2021.

- Бякова Е. Н., Красенков Ю. В., Татьянченко В. К. Сухая Ю. В., Эдилов А. В. Способ диагностики межмышечной флегмоны конечности. Патент РФ № 2699964, 2019.