Клинико-патоморфологическое исследование миелофиброза при множественной миеломе

Автор: Дьячкова Ю.А., Долгих Т.Ю., Домникова Н.П.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 3 (63), 2014 года.

Бесплатный доступ

Проведено патоморфологическое исследование миелофиброза (МФ) у пациентов с множественной миеломой путём использования программы морфометрического анализа изображений. Выявлено, что МФ встречается в 1,5 раза чаще при рецидиве заболевания, чем в дебюте и при ответе на химиотерапию. Наиболее высокая относительная площадь фиброзной ткани при МФ II и III степеней наблюдается при рецидиве множественной миеломы. Обнаружена прямая корреляция между относительной площадью опухолевой ткани в костном мозге и относительной площадью фиброзной ткани при МФ I и II степеней. У больных с рецидивом заболевания чаще выявляется миелофиброз II и III степеней. Частота и степень выраженности миелофиброза не связаны с полом и возрастом пациентов.

Множественная миелома, миелофиброз, относительная площадь фиброзной ткани, относительная площадь опухолевой ткани

Короткий адрес: https://sciup.org/14056430

IDR: 14056430 | УДК: 616-006.448-06:616.155.194.76

Текст научной статьи Клинико-патоморфологическое исследование миелофиброза при множественной миеломе

В настоящее время активно изучается роль миелофиброза (МФ) при множественной миеломе. Выраженный МФ прямо коррелирует с числом низкодифференцированных плазматических клеток, митотической активностью, которые являются неблагоприятными прогностическими маркерами. Данные литературы свидетельствуют, что одновременное морфологическое исследование как опухолевых клеток, так и МФ во время мониторирования множественной миеломы более прогностически значимо, чем изолированное исследование опухолевого субстрата [3]. У пациентов с множественной миеломой и выраженным МФ медиана выживаемости составляет 11 мес, что значительно короче, чем у больных без выраженного МФ [5, 9, 10]. Миелофиброз может развиваться у 10–30 % больных множественной миеломой в развернутых стадиях болезни, после проведения нескольких линий химиотерапии (ХТ) [2]. Однако остаётся неясным, имеет ли значение объём опухолевой массы в костном мозге для возникновения МФ при множественной миеломе. В литературе также недостаточно освещён вопрос о влиянии химиотерапии на МФ при множественной миеломе.

Цель исследования: изучить патоморфологиче-ские особенности МФ при множественной миеломе в зависимости от объёма опухолевого поражения костного мозга и проведения химиотерапии.

Материал и методы

Обследовано 42 пациента с множественной миеломой, находившихся на лечении в ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» с 2006 по 2012 г. Пациенты были разделены на три группы (табл. 1):

1-я группа – дебют заболевания (до ХТ), 2-я группа – больные, ответившие на ХТ (ответ – не менее минимального), 3-я группа – рецидив заболевания (до начала очередной линии ХТ).

Во 2-й группе химиотерапии I линию получили 9, II линии – 5 больных. В 3-й группе ХТ I линии получили 5, II линии – 2 больных. Лечение проводилось по схемам, содержащим не менее двух из следующих препаратов: мельфалан, преднизолон, циклофосфамид, бортезомиб, дексаметазон. Для верификации диагноза, стадирования, оценки результатов лечения множественной миеломы использовали стандартные подходы: критерии Y. Huang et al. (1999), Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению лимфопролиферативных заболеваний (2013), критерии B.G.M. Durie, S.E. Salmon (1975), ISS (2005), критерии Европейской группы трансплантации крови и костного мозга – EBMT (1998) [1, 4, 6–8].

Степень МФ устанавливали согласно шкале Европейского консенсуса [12]. МФ 0 степени характеризовался беспорядочно расположенными линейными ретикулиновыми волокнами без взаимопересечений, соответствующими нормальному костному мозгу; МФ I степени соответствовала рыхлая сеть ретикулиновых волокон со множеством взаимопересечений, особенно в околососудистой области; для МФ II степени было характерно диффузное и плотное увеличение ретикулиновых волокон с обширными пересечениями, иногда с наличием пучков коллагена и/или фокального остеосклероза; МФ III степени соответствовало диффузное и плотное увеличение ретикулиновых волокон с обширными пересечениями с грубыми пучками коллагена, часто ассоцииро-ваное с первичным остеосклерозом. Миелофиброз I степени расценивали как начальный фиброз, МФ II и III степени – как выраженный [11].

Автоматизированное морфометрическое исследование МФ проводили с использованием программы анализа изображений AxioVision 4.6, камеры Axio Cam, микроскопа Zeiss, компьютера. В парафиновых срезах трепанобиоптатов подвздошной кости толщиной 4 мкм, импрегнирован-ных серебром по методу Гомори и окрашенных по методу Ван Гизона, при ×200 измеряли абсолютную площадь фиброзной ткани. Абсолютную площадь гемопоэтической и опухолевой ткани измеряли в срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. Изучали все костномозговые полости одного среза, что соответствовало 5–7 полям зрения микроскопа и 20–30 полям зрения камеры (в зависимости от размера среза). Площадь одного поля зрения камеры известна и составляла 364 000 мкм2 (0,7 мм2). Площадь фиброзной ткани оценивали относительно гемопоэтической ткани.

Сложив площадь фиброзной ткани во всех полях зрения камеры, получали суммарную абсолютную площадь фиброзной ткани в пределах одного среза. Аналогичным образом получали суммарную абсо- лютную площадь гемопоэтической и опухолевой ткани. Затем вычисляли относительную площадь фиброзной ткани (S ) по формуле отн.фибр.тк.

отн.фибр.тк. фибр.тк. гемопоэт.тк. , где S фибр.тк. – суммарная абсолютная площадь

Таблица 1

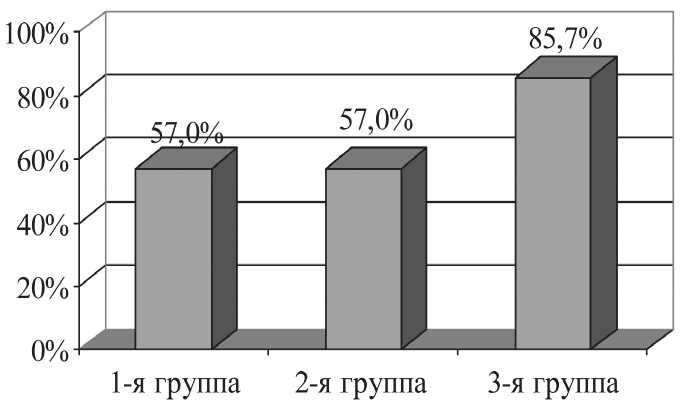

Рис. 1. Частота миелофиброза при множественной миеломе в различные фазы заболевания

-

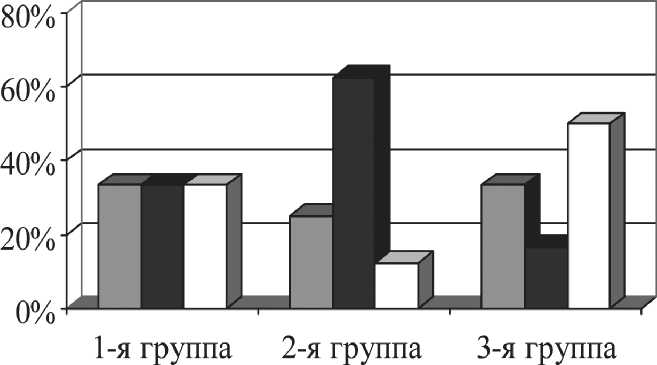

□ начальный МФ

-

■ выраженный МФ

-

□ сочетание начального и выраженного МФ

Рис. 2. Частота миелофиброза различной степени выраженности при множественной миеломе в различные фазы заболевания фиброзной ткани, Sгемопоэт.тк. – суммарная абсолютная площадь гемопоэти.че. ской ткани. Площадь опухолевой ткани оценивали относительно нормальной гемопоэтической, костной и жировой тканей. Относительную площадь опухолевой ткани (S ) вычисляли по формуле

-

о тSн. о о т п н у . х о . п т у к х . .тк. = S опух.тк. / (n × 364 000) × 100 %, где Sопух.тк. – суммарная абсолютная площадь опухолевой тк. а.ни, n – число проанализированных полей зрения, 364 000 – площадь одного поля зрения камеры.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы SPSS (версия 17.0). Результаты представлены в виде M ± σ, где М – среднее арифметическое значение, σ – стандартное отклонение, а также М ± m, где М – среднее арифметическое значение, а m – средняя ошибка средней арифметической. Сравнения средних значений различных выборок производили с помощью U-теста по методу Манна – Уитни. Связь между двумя переменными определяли с помощью коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмана. Для однофакторного и многофакторного анализа использовали модель логистической регрессии. Критериями достоверности считали значения вероятности ошибки р<0,05 и отношения шансов (OR)>1,0.

Результаты и обсуждение

При рецидиве множественной миеломы МФ встречается в 1,5 раза чаще, чем в дебюте заболевания и у пациентов, ответивших на химиотерапию (рис. 1). В пределах одного среза трепанобиопта-тов встречалось сочетание различных степеней МФ, при этом в 1-й группе пациентов с равной

Таблица 2

Уровень Sотн.фибр.тк. в различные фазы множественной миеломы

|

Группы пациентов |

S отн.фибр.тк. при МФ I ст. |

S отн.фибр.тк. при МФ II ст. |

S отн.фибр.тк. при МФ III ст. |

|

1-я группа (n=21) |

13,67 ± 20,22 % |

1,50 ± 2,43 %* |

8,83 ± 9,76 %* |

|

2-я группа (n=14) |

30,20 ± 33,27 % |

1,40 ± 2,80 %** |

3,90 ± 6,14 %** |

|

3-я группа (n=7) |

10,17 ± 16,18 % |

10,0 ± 22,13 % |

16,17 ± 37,20 % |

|

р |

р1,2=0,014 |

р13<0,001 р2,,3<0,001 |

р13<0,001 р2,,3<0,001 |

Примечание. * – различия статистически значимы по сравнению с показателем у больных с МФ I степени в дебюте заболевания при (р<0,001);

** – различия статистически значимы по сравнению с показателями у пациентов с МФ I степени, ответивших на химиотерапию (p<0,001).

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2014. № 3

частотой (рис. 2). Обнаружено, что у пациентов, ответивших на ХТ, преобладало сочетание начального и выраженного МФ, в то время как при рецидиве заболевания преобладал выраженный МФ, при этом чаще встречался МФ II и III степеней. У пациентов всех 3 групп начальный МФ встречался примерно с одинаковой частотой (в 1-й группе – в 33,0 %, во 2-й группе – в 25,0 %, в 3-й группе – в 33,0 %).

Изучение величины Sотн.фибр.тк. при МФ I, II и III степеней в сравниваемы. х .гр. уппах показало (табл. 2), что у пациентов в дебюте заболевания и ответивших на химиотерапию преобладает МФ I степени, при котором Sотн.фибр.тк. превысила Sотн. фибр.тк. при МФ II и III степене. й (.р<. 0,05). При этом. уро. в.ень Sотн.фибр.тк. у пациентов с МФ I степени, ответивших .на .хи. миотерапию, значимо больше, чем у больных в дебюте заболевания.

При рецидивах множественной миеломы уровень Sотн.фибр.тк. при МФ II степени выше, чем аналоги. чн.ы.й показатель у больных в дебюте заболевания и ответивших на ХТ. – 10,0 ± 22,13 %, 1,50 ± 2,43 % и 1,40 ± 2,80 % соответственно (р<0,05). Аналогичные данные получены при оценке Sотн.фибр.тк. при МФ II и III степени у больных в срав. ни.ва. емых группах – 16,17 ± 37,20 %, 8,83 ± 9,76 % и 3,90 ± 6,14 % соответственно (р<0,05).

По данным корреляционного анализа, при МФ I степени и МФ II степени Sотн.фибр.тк. прямо коррелирует с Sотн.фибр.тк. (r=0,390, p. =0,.0.40 при МФ I ст.; r=0,390, p=0,040 при МФ II cт.). Результаты многофакторного анализа показали, что МФ I степени ассоциирован с наличием опухолевого поражения костного мозга (р=0,036, OR=1,10; CI=1,91–45,58) и не связан с возрастом (р=0,276, OR=1,55; CI=0,71–3,40), полом (р=0,196, OR=2,87; CI=0,58–14,16) и схемой проводимой ХТ (р=0,186, OR=2,58; CI=0,63–10,53).

Частота МФ при множественной миеломе в данном исследовании оказалась выше, чем указанная в других работах [2]. Это связано с тем, что мы применяли дополнительные критерии оценки МФ. Помимо общепринятой шкалы Европейского консенсуса нами использована программа для морфометрического анализа изображений. Во внимание принимались не только срезы трепа-нобиоптатов, по всей площади представленные фиброзными волокнами, но и те срезы, в которых наряду с участками, занятыми фиброзной тканью, отмечались поля костного мозга, свободные от ретикулиновых и коллагеновых волокон.

Заключение

Таким образом, при множественной миеломе существуют количественные взаимосвязи опухоли и МФ. В исследовании выявлена ассоциация МФ I степени с наличием опухолевого поражения костного мозга, при МФ II степени обнаружена прямая корреляция между Sотн.опух.тк. и Sотн.фибр.тк., а также между Sотн.опух.тк. и Sотн.фи.бр.тк У боль.ных. с. рецидивом множественной миеломы с МФ II и III степеней уровень Sотн.фибр.тк. больше, чем при других фазах заболевания. М. ие.ло. фиброз в 1,5 раза чаще наблюдается при рецидиве, чем в дебюте заболевания или при ответе на химиотерапию. Отсутствие взаимосвязи МФ при множественной миеломе с возрастом и полом пациента подтверждает патологический характер данного процесса.