Клинико-рентгенологическая характеристика деформаций стоп при акроцефалосиндактилии

Автор: Бардась Анна Александровна, Шведовченко Игорь Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучить клинико-рентгенологические особенности деформации стоп у больных с акроцефалосиндактилией. Материал и методы. Анализированы результаты медицинской реабилитации 40 детей с акроцефалосиндактилией в возрасте от 4 мес. до 18 лет. Проведено клинико - рентгенологическое исследование деформаций стоп у указанного контингента больных, выделены основные варианты патологии. Результаты. На основании полученных данных предложена рабочая классификация имеющейся патологии стоп. Заключение. Выявленные у больных с акроцефалосиндактилией деформации стоп значительно нарушают функцию последних и вызывают выраженные ограничения способности к передвижению, что заставляет проводить оперативное лечение в максимально ранние сроки и корригировать все компоненты деформации одномоментно.

Акроцефалосиндактилия, синдром апера, синдром пфайфера, синдром карпентера, классификация, патология стоп, конкресценции, коалиции, полифалангия, симфалангизм

Короткий адрес: https://sciup.org/142121770

IDR: 142121770

Текст научной статьи Клинико-рентгенологическая характеристика деформаций стоп при акроцефалосиндактилии

В последние десятилетия в России, как и во всём мире, отмечается рост числа детей с врождёнными аномалиями опорно-двигательного аппарата [3], к которым относится и акроцефалосиндактилия. Это состояние часто приводит к инвалидности, поэтому вопросы лечения и реабилитации данного контингента больных имеют не только медицинское, но и социальное значение.

Под термином акроцефалосиндактилия принято понимать группу комбинированных пороков развития, основными признаками которых являются акроцефалия, развивающаяся вследствие преждевременного краниостеноза, деформация лицевого черепа, гипертелоризм, сложная форма синдактилии кистей и стоп.

При краниосиностозе подавляется рост костей черепа в направлении, перпендикулярном закрытому шву, что приводит к компенсаторному развитию свода черепа в направлении открытых швов и родничков и формированию его патологической формы. Характерными деформациями лицевого черепа являются высокий, широкий, плоский или выпуклый лоб, высокий («башенный») череп, экзофтальм, гипертелоризм, седловидное переносье, антимонголоидный разрез глаз, гипоплазия верхней челюсти, а также аномалии зубов, утолщение альвеолярных отростков, «готическое» нёбо [7].

Весьма детально изучено состояние кистей при акроцефалосиндактилии. Предложены классификации имеющихся деформаций, в которых либо используется характеристика состояния 1 пальца и распространенность сращения [10], либо анализируется вариант кон-кресценции пястных костей [5].

Имеющейся у этих пациентов патологии стоп уделяется незаслуженно мало внимания. Некоторые авторы отмечают, что имеется тотальная синдактилия I-V пальцев, медиальное отклонение 1пальца, симфалангизм, ограничение движений в 1 плюсне-фаланговом суставе, супинация среднего и заднего отделов стопы [9].

Единственная классификация основана лишь на варианте синдактилии пальцев стоп и ее локализации [4].

В доступной литературе выявлено небольшое число публикаций, посвященное оперативному лечению патологии стоп. Так, имеется упоминание об оперативном лечении 22 пациентов, которым разделялась синдактилия 10 пальцев кистей и стоп в 2 этапа [8]. Дополнительно выполнялись корригирующие остеотомии различных сегментов стопы с целью уменьшения болевого синдрома. По результатам исследования получен хороший косметический результат.

По данным других авторов, оперативное лечение на стопе может проводиться только с профилактической целью и быть направлено на облегчение подбора обуви [6].

Литературные данные подтвердили, что вопросы клинико-рентгенологической характеристики и лечения патологии стоп у детей с акроцефалосиндактилией до настоящего времени остаются недостаточно изученными, нуждаются в тщательном анализе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами проанализированы данные исследования деформаций стоп у 40 пациентов с акроцефалосиндактили-ей за период с 1975 по 2013 год. Среди больных 60,0 % составили девочки (24 человека) и 40,0 % – мальчики (16 человек).

Основную возрастную группу представляли дети, которым на момент первого поступления в клинику было от 4 мес. до 3 лет – 28 человек (70,0 %), 4 пациентам (10,0 %) на момент обращения было более 7 лет.

По синдромальному признаку пациенты распределились следующим образом: у 35 (87,5 %) из них идентифицирован синдром Апера, у 2 (5 %) – синдром

Пфайфера, у 1 (2,5 %) ребенка синдром Карпентера и у двух детей (5 %) – недифференцированный синдром.

Классификация имеющихся при акроцефалосин-дактилии деформаций стоп представляет значительные сложности в связи с разнообразием имеющейся патологии и значительной вариабельностью сочетаний.

В связи с этим мы попробовали систематизировать анализируемые дефекты по следующим основным признакам: вариант сращения 1-5 пальцев стопы; вид сращения; имеющиеся деформации костей стопы, причем последние подразделили на патологию отдельно первого и 2-5 лучей стопы, пороки развития среднего и заднего отделов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При рассмотрении имеющихся у больных вариантов синдактилии можно выделить две основные группы пациентов: с базальной синдактилией 1-2 и тотальным сращением 2-5 пальцев стопы.

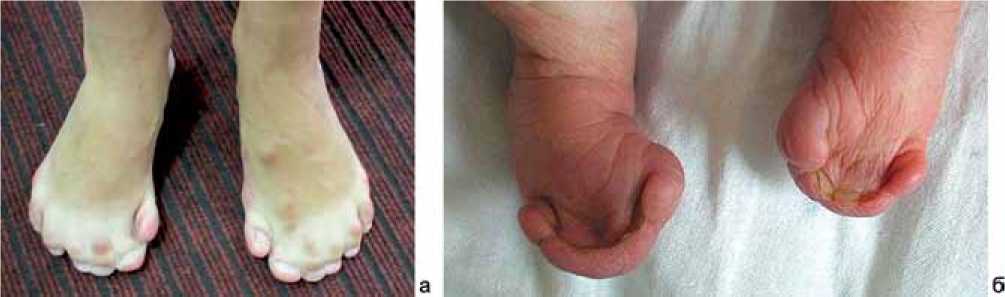

Во втором варианте отмечено полное сращение 1-5 пальцев стопы (рис. 1) в двух основных состояниях: пораженные пальцы находились в среднем положении либо были в положении гиперэкстензии на уровне плюсне – фаланговых суставов (рис. 2).

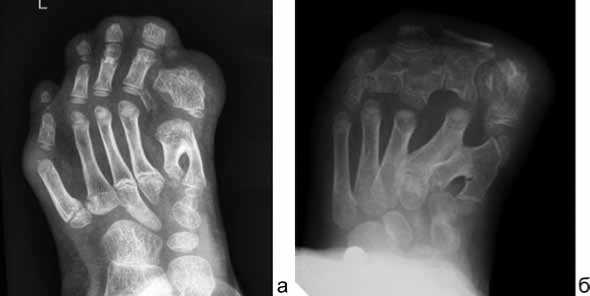

По тяжести сращения выявлено два основных вида: мягкотканное сращение пальцев либо костная форма синдактилии, захватывающая ногтевые и средние фаланги (рис. 3).

При анализе имеющихся деформаций фаланг произведено разделение последних на количественные и качественные. К первым отнесены состояния полифалангии и полидактилии, ко вторым – патология формы и развития диафизов фаланг, зон роста и суставов.

Полифалангия в чистом виде не отмечена ни разу, можно лишь говорить о несостоявшемся удвоении фаланг, учитывая патологическую ширину указанных образований, находящихся на частично удвоенных первых плюсневых костях (рис. 4, а).

При полидактилии первых пальцев стоп имело место полное удвоение хорошо развитых ногтевых и основных фаланг, причем медиально расположенные пальцы были в состоянии клинодактилии на уровне межфаланговых суставов.

Деформации фаланг, которые мы обозначили, как качественные, как уже указывали, подразделили на патологию формы и развития диафизов, зон роста и суставов.

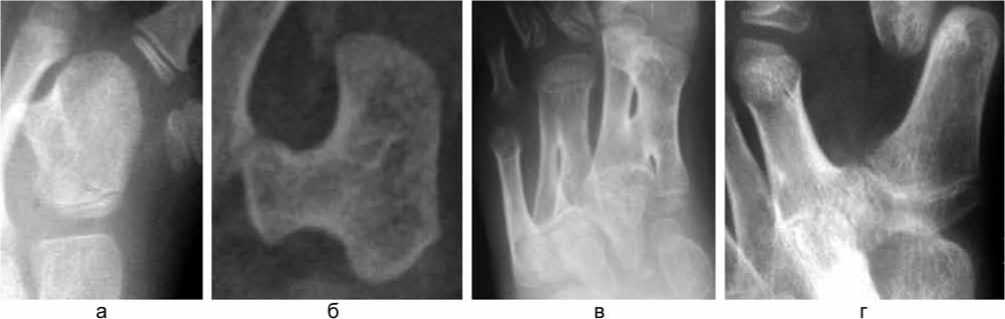

При анализе патологии формы выявлены фаланги трапециевидной и полулунной формы (рис. 5, а, в), локализующиеся в основном на первом луче, и, как исключение, на 2-3 пальцах.

Рис. 1. Варианты синдактилии пальцев стоп у больных с акроцефалосиндактилией: а – неполное сращение 1-2 и полное сращение 2-5 пальцев, б – тотальная синдактилия 1-5 пальцев

Рис. 2. Положение пораженных пальцев при тотальной синдактилии: а – в среднем положении на уровне плюснефаланговых суставов, б – в положении гиперэкстензии

Рис. 3. Виды сращения пальцев стоп при акроце-фалосиндактилии: а – мягкотканное, б – костное сращение 1-5 пальцев

Рис. 4. Деформации фаланг, обозначенные как количественные: а – несостоявшееся удвоение ногтевой фаланги на первых пальцах; б – полидактилия первых пальцев обеих стоп

В

Рис. 5. Деформации фаланг, обозначенные как количественные: а, б – наличие полулунных фаланг на 1 и 2-3 пальцах стоп; в – псевдоэпифизы и симфалангизм на 2-3-4 пальцах стопы

Как патологию зон роста можно выделить наличие псевдоэпифизов фаланг и плюсневых костей, а также состояние симфалангизма, характеризующееся отсутствием типичных кожных складок на тыле пальцев в области проекции межфаланговых суставов, активных и пассивных движений на этом уровне.

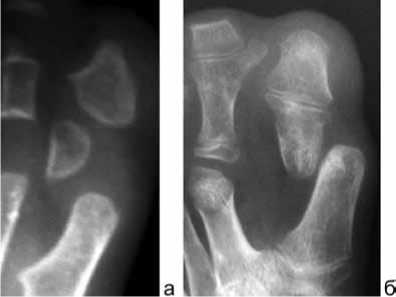

Еще одним вариантом патологии было наличие подвывихов и вывихов на уровне плюснефаланговых суставов, обусловленных пороками развития проксимальных фаланг (рис. 6).

Анализ пороков развития плюсневых костей проводили раздельно по первому и 2-5 лучам стопы. Применен ранее использованный принцип – деформации разделены на количественные и качественные.

При характеристике количественных изменений выявлена ситуация неполного удвоения 1 плюсневой кости в проксимальном отделе, причем это состояние могло сочетаться с наличием как 5, так и 6 плюсневых костей (рис. 7).

Качественные изменения характеризовались пато- логией диафизов плюсневых костей и зон роста, состоянием суставов.

Отмечены случаи значительного укорочения 1 плюсневой кости с наличием полулунной зоны роста, синостозы 1-2 плюсневых костей как у основания последних, так и всем протяжении диафизов (рис. 8).

Из-за постоянно имеющего место укорочения 1 плюсневой кости по отношению к остальным сегментам стопы достаточно типична ситуация перегрузки зоны головок 2-3 плюсневых костей, которая отмечается формированием натоптыша в этой области и развития в последующем болевого синдрома (рис. 9).

Анализ пороков развития костей среднего и заднего отделов стопы у больных с акроцефалосиндактилией показал, что все они относятся к т.н. тарзальным коалициям, состоянию, при котором имеет место аномальное сочленение двух и более костей предплюсны. Оно может быть костным, хрящевым или фиброзным [2]. Но при акроце-фалосиндактилии эта ситуация носит расширенный характер, захватывая и основания плюсневых костей (рис. 10).

Рис. 6. Вывихи в плюсне - фаланговых суставах 1-х пальцев стоп у детей: a – в возрасте 1 года, б – в 12 лет

Рис. 7. Количественные деформации плюсневых костей у детей с акроцефалосиндактилией: а, б – варианты удвоения 1 плюсневой кости, в – на левой стопе деформация может рассматриваться как конкресценция 1-2 плюсневых костей, а на правой стопе – как удвоение 1 плюсневой кости

Рис. 8. Качественные изменения плюсневых костей: а – укорочение и увеличение поперечных размеров 1 плюсневой кости с появлением полулунной зоны роста; б, в, г – варианты синостозирования плюсневых костей

Рис. 9. Изменение мяг- Рис. 10. Пороки развития среднего и заднего отделов стопы у больных с акроцефалосиндактилией: а, б – ких тканей подошвен- синостоз плюсневых костей со 2-3 клиновидными костями; в – синостоз пяточной и кубовидной костей ной поверхности стопы у больной с акроцефа-лосиндактилией

ДИСКУССИЯ

Синдром акроцефалосиндактилии во всех случаях подразумевает сочетанное поражение кистей и стоп. Если деформации кистей у указанного контингента больных тщательно изучены и систематизированы, то в отношении стоп дело обстоит иным образом. Единичные публикации, специально посвященные вопросам указанной патологии, основаны на незначительном количестве наблюдений без подробной клинико-рентгенологической характеристики и последующего анализа.

На основе изучения деформаций стоп у 40 пациентов предложена рабочая классификация, включающая в себя следующие основные признаки: варианты сращения пальцев стоп, виды сращения, имеющиеся деформации фаланг и плюсневых костей, пороки развития среднего и заднего отделов стоп.

Применительно к варианту сращения выделены: базальная синдактилия 1-2 пальцев и тотальное сращение 2-5 пальцев либо полное сращение 1-5 пальцев стоп.

При анализе вида сращения отмечены мягкотканная или костная формы синдактилии.

Деформации фаланг подразделены на количественные и качественные.

К количественным отнесены состояния полифалан-гии и полидактилии, к качественным – патология формы и развития диафизов фаланг, зон роста и суставов.

Анализ пороков развития плюсневых костей проводили раздельно по 1 и 2-5 лучам стопы, использовав такой же принцип – разделение деформаций на количественные и качественные.

Деформации костей среднего и заднего отделов стопы отнесены к группе т.н. тарзальных коалиций.

Анализируя представленную выше характеристику пациентов можно заключить, что во всех случаях отмечалась многоплоскостная деформация стоп, что значительно затрудняло толчковую и балансировочную функцию и вызывало существенные трудности при ходьбе и подборе обуви. Коалиции костей предплюсны и плюсны сводили к минимуму функцию переката и, тем самым, формировали чувство неустойчивости при передвижении, что значительно ограничивало повседневную активность детей.

Известно, что стереотип ходьбы у ребенка формируется в дошкольном возрасте [1]. Особенно интенсивно стопа формируется в первые три года жизни, активно участвуя в формировании оптимального двигательного стереотипа у ребенка. Поэтому восстановление оптимальных анатомо-функциональных параметров стопы предпочтительнее провести в максимально раннем возрасте (желательно в возрасте 1-2 лет), чтобы в дальнейшем была возможность сформировать правильную походку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявленные у больных с акроцефалосиндактилией деформации стоп, значительно нарушающие функцию последних и вызывающие выраженные ограничения способности к передвижению, заставляют считать, что перед ортопедом в первую очередь стоит задача комплексной оценки имеющихся нарушений, определение

анатомических причин, обусловливающих эту ситуацию, а также возможности их ликвидации, и лишь во вторую очередь - решение вопроса об устранении синдактилии. В идеале указанные деформации должны быть корригированы одномоментно в ходе одного оперативного вмешательства.