Клинико-рентгенологическая оценка результатов операции синуслифтинг с помощью цифровой объемной томографии

Автор: Панин А.М., Васильев А.Ю., Вишняков В.В., Серова Н.С., Харламов А.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

Современные методики лучевой диагностики составляют основу дополнительных методов обследования и планирования хирургического лечения в хирургической стоматологии и имплантологии. Оценка состояния верхнечелюстных синусов и результатов операции синуслифтинг является неотъемлемой частью обследования пациентов перед проведением дентальной имплантации. Размеры, плотность и форма имплантированного материала после проведения операции синуслифтинг не всегда соответствуют необходимым для установки имплантатов в идеальную позицию, что подтверждает необходимость промежуточного рентгенологического контроля. Цифровая объемная томография является высокоинформативной и удобной методикой оценки результатов операции синуслифтинг, её влияния на состояние верхнечелюстных синусов и планирования дальнейшего лечения, с применением дентальных имплантатов

Верхнечелюстной синус, дентальные инплантанты, имплантированный материал, синус-лифтинг, цифровая объемная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/14917087

IDR: 14917087

Текст научной статьи Клинико-рентгенологическая оценка результатов операции синуслифтинг с помощью цифровой объемной томографии

Современные методики лучевой диагностики составляют основу дополнительных методов обследования и планирования хирургического лечения в хирургической стоматологии и имплантологии. Наиболее распространенной методикой медицинской визуализации, применяемой в хирургической стоматологии, является ортопантомография. Однако при использовании этой методики получают только двумерные изображения объемных объектов, что усугубляется затенением и перекрытием более глубоких областей. Одной из современных методик лучевой диагностики является цифровая объемная томография (digital volume tomography – DVT). Благодаря направленному пучку излучения конической формы, DVT-томографы сканируют структуру исследуемого объема за один оборот, в то время как в обычных приборах с потоком излучения веерообразной формы для этого нужно несколько оборотов. Методика цифровой объемной томографии является высокоинформативной в отношении верхнечелюстных синусов и позволяет получить изображение анатомических образований в высоком разрешении и четкости при сравнительно низкой лучевой нагрузке [7, 8].

Целью нашего исследования явилась клиникорентгенологическая оценка результатов операции синуслифтинг.

Методы. Проведен анализ результатов клинического и рентгенологического обследования 45 больных (26 мужчин и 19 женщин в возрасте от 35 до 56 лет), которым 6-ю месяцами ранее была проведена операция синуслифтинг. Методы лучевой диагностики включали рентгенологический метод (ортопантомографию) и DVT. Оценивали состояние слизистой оболочки синусов, наличие костно-деструктивных изменений, размеры, плотность и форму имплантированного материала и новообразованной костной ткани.

Клинические методы обследования включали выяснение жалоб, связанных с характером носового дыхания, заложенностью носа, субъективные ощущения послеоперационной области, осмотр и пальпацию послеоперационной области.

Этап лучевой диагностики включал ортопантомографию и цифровую объемную томографию. Ортопантомография проводилась с помощью аппарата «Рlanmeca Рroline XC»(Финляндия). Дентальная объемная томография проводилась на аппарате «I-CAT»(США).

С помощью методик лучевой диагностики определяли состояние слизистой оболочки верхнечелюстных синусов и имплантированного материала, а так – же наличие костно-деструктивных изменений в зоне операции. Состояние слизистой оболочки характеризовали как отсутствие изменений, наличие пристеночного утолщения (затемнения) или признаки хронического гипертрофического синусита. После операции синус-лифтинг, проводили оценку восполнения костнопластическим материалом недостающего объема кости для дентальной имплантации. Для имплантированного материала оценивали его геометрические размеры, плотность, форму заполнения дна синуса. Кроме этого, определяли наличие костно-деструктивных изменений, их размеры и плотность измененных тканей.

Критериями оценки диагностической эффективности являлись, чувствительность (Se), специфичность (Sp) и точность (Ac). Чувствительность (Sе) – это способность диагностического метода давать правильный результат. Специфичность (Sp) – это способность диагностического метода не давать при отсутствии признака ложноположительных результатов. Точность (Ac) – это доля правильных результатов теста среди всех обследованных пациентов. Расчет коэффициентов производился по формулам доказательной медицины.

Результаты. По результатам клинического обследования 45 пациентов (100%) не отмечали нарушения носового дыхания или изменения его характера. 4 пациента (8,8%) отмечали «тянущие» ощущения и изменение формы преддверия полости рта в зоне операции, что можно охарактеризовать, как формирование послеоперационного рубца. При осмотре и пальпации зоны операции у 6 пациентов (13,3%) отмечали снижение глубины преддверия полости рта, что обусловлено особенностями формирования и мобилизации слизисто-надкостничного лоскута во время операции. У 39 пациентов (86,7%) послеоперационная область была без особенностей.

По данным ортопантомографии, пристеночные утолщения слизистой оболочки верхнечелюстных синусов не определяли. Отсутствие изменений определяли у 41 пациента (91,1%), а признаки хронического гипертрофического синусита у 4 пациентов (8,8%). В полости синусов определялось наличие имплантированного материала, но в силу особенностей методики, охарактеризовать его форму, плотность и геометрические размеры не представлялось возможным. Костно-деструктивные изменения передне-боковой стенки синусов так же не определяли.

Данные цифровой объемной томографии позволили значительно расширить результаты диагностики. Отсутствие изменений в состоянии слизистой оболочки определялось у 40 пациентов (88,8%). При этом пристеночные утолщения слизистой оболочки определялись у 3 пациентов (6,7%), а признаки хронического гипертрофического синусита у 2 пациентов (4,4%). Костно-деструктивные изменения на передне-боковой стенке определяли у 45 пациентов (100%) и соответствовали форме и размерам костного окна, созданного во время операции, для доступа в полость синуса. За счет получения трехмерного изображения анатомических образований с высокой четкостью в масштабе 1:1, при применении методики цифровой объемной томографии нам удалось оценить геометрические размеры, форму и плотность имплантированного материала. Плотность в зоне имплантированного материала составляла от 609 до 949 HU (Haunsfield units – единицы Хаунсфильда), что соответствует типу кости D3-D4. Геометрические размеры и форма заполнения дна синусов у 23 пациентов (51,1%) не соответствовали необходимым для размещения имплантатов. Невозможно было выбрать имплантат соответствующей длины, а также установить его в «идеальной» позиции. При этом методика цифровой объемной томографии позволила получить трехмерное изображение имплантированного материала, что способствовало грамотному планированию операции дентальной имплантации.

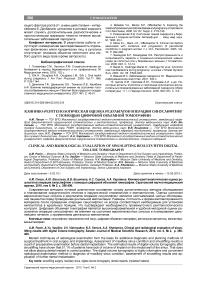

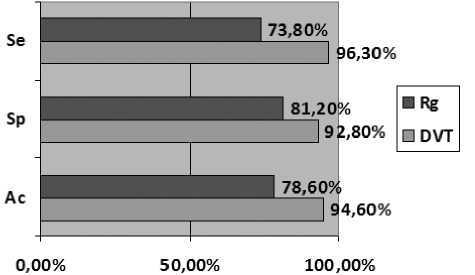

На основании полученных данных вычислены показатели диагностической эффективности: чувствительность (Se), специфичность (Sp), точность (Ac) для ортопантомографии и цифровой объемной томографии. Полученные данные представлены на диаграммах №1, №2. При анализе диагностической эффективности методов лучевой диагностики в оценке результатов операции синуслифтинг с позиций доказательной медицины показатели цифровой объемной томографии превышали показатели ортопантомографии по всем выделенным критериям.

Обсуждение. Оценка состояния верхнечелюстных синусов и результатов операции синуслифтинг является неотъемлемой частью обследования паци-

Диаграмма 1. Показатели диагностической эффективности ОПТГ и цифровой объемной томографии в оценке состояния слизистой оболочки верхнечелюстных синусов, после операции синуслифтинг

Диаграмма 2. Показатели диагностической эффективности ОПТГ и цифровой объемной томографии в оценке состояния костной ткани, объема и плостности имплантированного материала после операции синуслифтинг ентов перед проведением дентальной имплантации. Необходимым условием, для получения прогнозируемого и долгосрочного результата реабилитации пациентов, с применением дентальных имплантатов, является тщательное планирование лечебных мероприятий и выявление предпосылок к развитию осложнений. Отсутствие полных сведений о размерах, форме и плотности имплантированного материала, а также наличии патологических изменений в синусах делает такое планирование невозможным.

Наши исследования показали, что применение современных методов лучевой диагностики значительно облегчает процесс оценки результатов проведенных реконструктивных операций. Этот факт, вместе с высокой информативностью и низкой лучевой нагрузкой цифровой объемной томографии, позволяет рекомендовать ее как метод выбора в оценке состояния верхнечелюстных синусов и результатов операции синуслифтинг.

Заключение. При анализе диагностической эффективности методов лучевой диагностики в оценке результатов операции синуслифтинг с позиций доказательной медицины показатели цифровой объемной томографии превышали показатели ортопантомографии по всем выделенным критериям.

По данным цифровой объемной томографии, размеры, плотность и форма имплантированного материала у 51,1% пациентов не соответствовали необходимым для установки имплантатов необходимой длины в идеальную позицию, что подтверждает необходимость промежуточного рентгенологического контроля после проведения операции синуслифтинг. Также выявлено, что при проведении операции си-нуслифтинг, в соответствии с хирургическим протоколом, рентгенологические признаки патологических изменений верхнечелюстных синусов через 6 месяцев после операции выявлены у 4,4% пациентов. Однако клинических признаков патологии не выявлено.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что цифровая объемная томография является высокоинформативной и удобной методикой оценки результатов операции синуслифтинг, её влияния на состояние верхнечелюстных синусов и планирования дальнейшего лечения с применением дентальных имплантатов.

Клинические примеры.

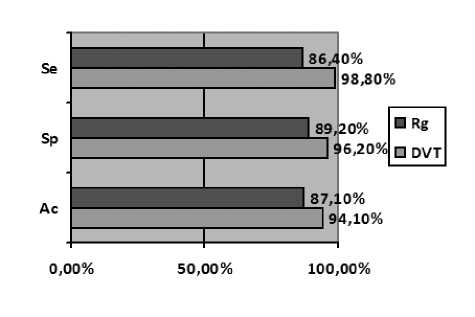

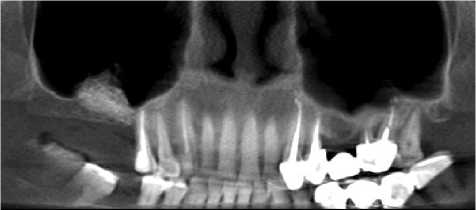

Пациентка Б., 42 года, синуслифтинг в проекции зубов 1.6, 1.7 6 месяцев назад. По данным ортопантомографии (рис. 1), определяются наличие имплантированного материала в области дна верхнечелюстного синуса справа в проекции зубов 1.6, 1.7 и признаки хронического гипертрофического синусита на медиальной и задней стенках синуса. Определить форму, размеры и плотность материала затруднительно. По данным цифровой объемной томографии,

Рис. 1. Ортопантомограмма. Пациентка Б., 42 года, синус-лифтинг в проекции зубов 1.6, 1.7 6 месяцев назад

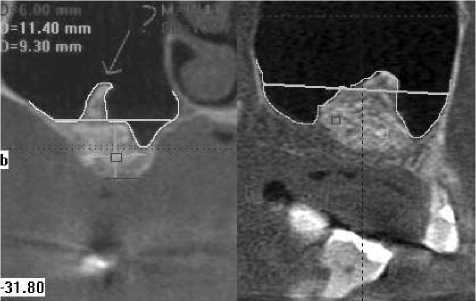

Рис. 2. Фронтальный и сагиттальный срезы цифровой объемной томограммы той же пациентки. Контрастными линиями показаны объем имплантированного материала и необходимый объем заполнения синуса

(рис. 2) в проекции зуба 1.6 определяется конгломерат имплантированного материала 6,6*5,1 мм, в проекции зуба 1.7 – 7,8*12,9 мм, при этом в области зуба 1.7 бухта пазухи в области медиальной ее стенки не выполнена имплантированным материалом. При установке имплантата в проекции зуба 1.7 в «идеальную» позицию, верхушка его будет выступать в эту область, перфорируя дно пазухи. В передне-заднем направлении форма имплантированного материала неравномерна, с резким выбуханием в проекции зуба 1.7, и недостаточной для установки дентального имплантата высотой в области зуба 1.6. В отношении слизистой оболочки определяется пристеночное утолщение слизистой оболочки на передне-боковой стенке синуса толщиной 4,7мм.

Рис. 3. Ортопантомограмма. Пациент М., 56 лет, синуслиф-тинг в проекции зубов 1.6, 1.7 6 месяцев назад

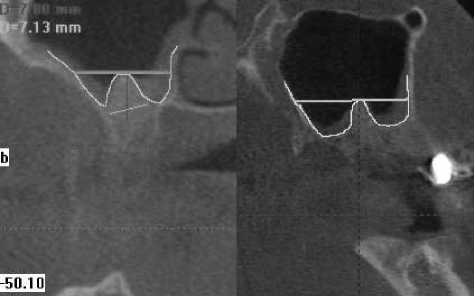

Рис. 4. Фронтальный и сагиттальный срезы цифровой объемной томограммы того же пациента. Контрастными линиями показаны объем имплантированного материала и необходимый объем заполнения синуса

Пациент М., 56 лет, синуслифтинг в проекции зубов 1.6, 1.7 6 месяцев назад. По данным ортопантомографии (рис. 3), определяется наличие имплантированного материала в области дна верхнечелюстного синуса справа в проекции зубов 1.6, 1.7. Определить форму, размеры и плотность материала затруднительно. По данным цифровой объемной томографии (рис.4), в проекции зуба 1.6 определяется конгломерат имплантированного материала 11,4*9,3 мм, в проекции зуба 1.7 - 8,7*11,7 мм, при этом бухта пазухи в области медиальной ее стенки не выполнена имплантированным материалом. При установке имплантатов в «идеальную» позицию верхушка его будет выступать в эту область, перфорируя дно пазухи. В области зуба 1.7 визуализируется выбухание имплантированного материала в полость синуса в форме крючка высотой около 9 мм, которое нарушает анатомию и физиологию синуса. В передне-заднем направлении форма имплантированного материала так же неравномерна с резким выбуханием в проекции зуба 1.7 и недостаточной высотой в области зуба 1.6.

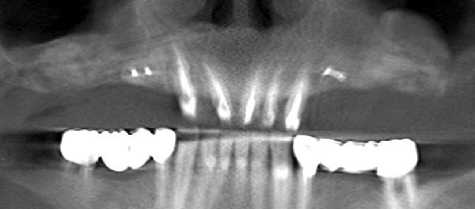

Пациент Ф, 50 лет, синуслифтинг в проекции зубов 1.7, 1.6, 1.5, 2.5, 2.6, 2.7 6 месяцев назад. По данным ортопантомографии (рис. 5), определяется наличие имплантированного материала в области дна верхнечелюстных синусов в проекции зубов 1.7, 1.6, 1.5,1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. Так же определяются признаки хронического гипертрофического синусита в обеих пазухах. Определить форму, размеры и плотность материала затруднительно. По данным цифровой объемной томографии (рис. 6), в проекции зуба 1.4 определяется конгломерат имплантированного материала 6,4*7,1, зуба 1.6 - 9,3*9,3 мм, в проекции

Рис. 5. Ортопантомограмма. Пациент Ф, 50 лет, синуслифтинг в проекции зубов 1.7, 1.6, 1.5, 2.5, 2.6, 2.7 6 месяцев назад

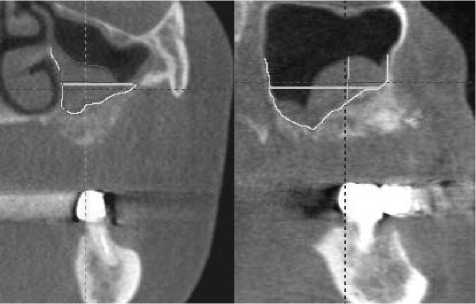

Рис. 6. Фронтальный и сагиттальный срезы цифровой объемной томограммы того же пациента. Контрастными линиями показаны объем имплантированного материала и необходимый объем заполнения синуса

зуба 1.7 - 8,4*13,3 мм, 2.5 - 8.4*8.1мм, 2.6 - 7*7мм, 2.7 - 8*8мм. Материал в объеме, достаточном для установки имплантата, расположен лишь в зоне зуба 1.7. При этом в правом верхнечелюстном синусе определяется пристеночное утолщение слизистой оболочки толщиной до 3мм, а в левом верхнечелюстном синусе определяются признаки хронического гипертрофического синусита, с формированием полипозного разрастания 12*18 мм.

Список литературы Клинико-рентгенологическая оценка результатов операции синуслифтинг с помощью цифровой объемной томографии

- Параскевич В.Л. Дентальная имплантация. Итоги века -2000//Новое в стоматологии. 2000. №8. С. 7-15.

- Albrektsson Т., Zarb G., Worthington P., Eriksson A.R. The long-term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed criteria of success//Int J Oral Maxillofac Implants. 1986. 1 (1). P.11-25.

- Nevins M., Langer B. The successful application of osseointegrated implants to the posterior jaw: a long-term retrospective study//International Journal of Oral and Maxillofacial Implants. 1993. № 8. P. 428-432.

- Leckholm U., Zarb G.A. Patient selection and preparation. En: Branemark PI, Zarb GA, Albrektsson T, eds. Tissue integrated prostheses: osseointegration in clinical dentistry//Quintessence. 1985. P. 199-209.

- Raghoebar G.M. Maxillary bone grafting for insertion of endosseous implants: results after 12-124 months//Clin. Oral Implants Res. 2001. 12. P. 279-86.

- Khoury F. Augmentation of the sinus floor with mandibular bone block and simultaneous implantation: a 6-year clinical investigation//Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 1999. № 14. P. 557-64.

- Bremke M., Sesterhenn A., Murthum T. et. al. Digital volume tomography (DVT) as a diagnostic modality of the anterior skull base//Acta Oto-Laryngologica. 2009. № 10. P. 1106-1114.

- W6rtche R., Hassfeld S., Lux C.J. et. al. Clinical application of cone beam digital volume tomography in children with cleft lip and palate//Dentomaxillofacial Radiology. 2006. № 35. P. 88-94.