Клинико-рентгенологические особенности формирования дистракционного регенерата при удлинении голени по Илизарову

Автор: Артемьев А.А., Грицюк А.А., Нелин Н.И., Соловьев Ю.С., Абросимов М.Н., Плетнев В.В.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 3 (33), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ результатов хирургического удлинения 999 голеней у 572 пациентов с помощью аппарата Илизарова. Основное внимание уделено рентгенологическим особенностям формирования дистракционного регенерата при удлинении большеберцовой кости в проксимальном отделе. Рассматриваются признаки, позволяющие отнести регенерат к одному из трех типов: нормотрофический, гипотрофический, гипертрофический. Представлены основные проблемы, связанные с особенностями регенерации и возможные пути их коррекции. Представлено описание картины постепенного формирования регенерата в различные сроки на этапах дистракции и фиксации. Подробно описываются рентгенологические признаки, которые позволяют сделать заключение о возможности снятия внешнего фиксатора. Таким признаком является плотность регенерата. Представленный материал представляют интерес для травматологов-ортопедов, рентгенологов и врачей-экспертов.

Аппарат илизарова, остеотомия кости, удлинение голени

Короткий адрес: https://sciup.org/142221766

IDR: 142221766 | УДК: 617.584 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2018.3.5-9

Текст научной статьи Клинико-рентгенологические особенности формирования дистракционного регенерата при удлинении голени по Илизарову

Возможность удлинения конечностей путем постепенной дистракции является выдающимся достижением отечественной ортопедии и основана на открытии Г.А.Илизарова «Общебиологическое свойство тканей отвечать ростом и регенерацией на растяжение (эффект Илизарова) [1]. Развивая данную тему, необходимо отметить, что реализуется эта возможность не столько благодаря конструкции внешнего кольцевого фиксатора, сколько благодаря указанному выше эффекту. Меняются конструкции, но сам принцип на протяжении многих десятилетий остается неизменным [2,3]. Путем постепенной дистракции в суточном темпе 1 мм в зоне предварительно выполненной остеотомии происходит удлинение сегмента. Образующийся в результате этого диастаз между проксимальным и дистальным

фрагментом кости постепенно заполняется вновь образующейся костью, которая называется дистракционным регенератом.

Особенности формирования регенерата, сопутствующие изменения окружающих тканей и многие другие факторы всесторонне изучались с использованием самых разнообразных методов морфологии и физиологии [4,5,6]. Эти исследования, безусловно, являются исключительно ценными. Но в работе практического врача-ортопеда по-прежнему основными являются клинический и рентгенологический методы диагностики, как при переломах костей конечностей, так и при их удлинении.

Среди хирургических реконструктивных вмешательств, направленных на коррекцию длины конечностей, удлинение голени является самым распространенным. Это обусловлено относительной простотой техники операции и достаточно высоким уровнем качества жизни пациентов в процессе лечения. При этом необходимо отметить несколько факторов, которые оказывают существенное влияние на организацию лечебного процесса и в значительной мере определяют актуальность данной работы. Во-первых, внешний остеосинтез с каждым годом применяется все реже, уступая место внутренним конструкциям, в том числе и при удлинении конечностей [7,8,9]. Поэтому в настоящее время появился определенный дефицит информации о биологических процессах, происходящих в процессе дистракции в условиях внешнего остеосинтеза. Во-вторых, модернизация здравоохранения привела к повсеместному внедрению цифровых рентгеновских аппаратов, с помощью которых получается качественно иное изображение исследуемых структур, чем на прежнем оборудовании. При этом визуализируются многие дополнительные элементы (трещины, кисты и пр.), оценка которых требует знания и опыта. В-третьих, в последнее время все чаще встает вопрос о проведении экспертизы качества оказания медицинской помощи. Здесь следует сказать, что при удлинении голени формирование регенерата действительно имеет особенности, которые некоторыми экспертами могут трактоваться неоднозначно и даже ошибочно. В-четвертых, и это самое главное, степень зрелости регенерата определяет возможность функциональной нагрузки на сегмент и обосновывает принятие самого важного решения – снимать или не снимать внешний фиксатор.

Целью настоящего исследование явилось изучение рентгенологических особенностей формирования дистракционного регенерата и их взаимосвязь с клиническими возможностями обеспечения адекватной нагрузки при удлинении голени по Илизарову.

Материал и методы

В основу данного исследования легли результаты лечения 572 пациентов. По поводу неравной длины ног различного генеза прооперировали 145 (25,3%) пациентов, которым удлинили голень на той стороне, где конечность была короче. Остальным 427 (74,7%) пациентам удлинили обе голени с целью увеличения роста, выполнив 854 (85,5%) операции. Таким образом, за период с 1995 года по настоящее время под наблюдением находились 572 (100%) пациента, которым выполнили операции на 999 (100%) сегментах. Это были взрослые пациенты в возрасте от 16 до 60 лет (средний возраст составил 32+7,6 года), у которых было завершено формирование скелета, закрыты ростковые зоны и отсутствовали структурные изменения костной ткани в зоне удлинения. Во всех случаях удлинение производили в верхней трети голени.

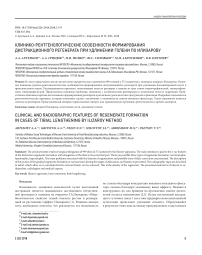

Операция состояла из нескольких элементов. Сначала пересекали малоберцовую кость на границе средней и нижней трети. Затем на голень накладывали аппарат Илизарова из 3-х колец. После этого пересекали большеберцовую кость. Во всех случаях остеотомию выполняли в верхней трети голени остеотомом (долотом) шириной 7-12 мм, который ударами молотка вводили спереди назад в различных направлениях (веерообразно). После формирования нескольких таких каналов остеотом вводили максимально глубоко и ротировали его, что приводило к осте-оклазии кости. Критерием того, что кость пересечена, являлась подвижность в этой зоне во всех направлениях (угловое, ротационное, поперечное). Такой вид пересечения большеберцовой кости известен как кортикотомия по Илизарову [10]. Отдельные основные элементы методики представлены на рисунке 1.

Рис.1. Схема завершающего момента кортикотомии (по В.Голяховскому). А – поперечное сечение кости и направление введения остеотома. В – боковой вид той же кости с временно разъединенными кольцами аппарата. С помощью пассатижей или ключа остеотом ротируется, в результате образуется трещина задней кортикальной стенки [10].

В послеоперационном периоде на 5-7 день начинали дистракцию в темпе 1 мм в сутки (по 0,25 мм каждые 6 часов). Рентгенографию выполняли каждые 2 недели в процессе дистракции, затем ежемесячно до наступления сращения. После констатации факта сращения кости в зоне остеотомии и завершения формирования регенерата аппарат демонтировали. Дополнительную иммобилизацию гипсовыми повязками или ортезами после снятия аппаратов не производили.

Результаты

При удлинении голени приходится решать много проблем и находить ответы на многочисленные вопросы, которые возникают в процессе длительного и сложного лечения. И основной из этих вопросов – не пора ли снимать аппарат Илизарова. Этот вопрос пациенты задают постоянно в надежде завершить болезненную процедуру, надеть нормальную одежду, помыться, выйти на работу. Ответ на этот вопрос является ключом к новой ступени повышения качества жизни. И зависит он от правильной оценки врачом степени зрелости дистракционного регенерата. Завершая фиксацию, врачу на основании рентгенологических данных необходимо оценить механические характеристики регенерата, в первую очередь адекватность прочности регенерата тем рекомендациям, которые будут даны пациенту.

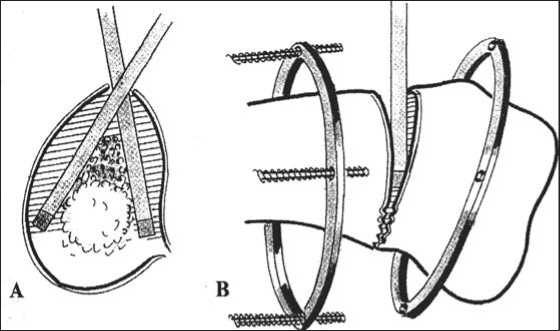

При этом необходимо опираться на объективные критерии, которые характеризуют регенерат на различных этапах вытяжения конечности и фиксации после её завершения. Выделяют три типа регенерата: нормотрофический, гипертрофический, гипо-трофический [10]. Они представлены на рисунке 2.

Рис.2. Различные типы дистракционного регенерата (по В.Голяховскому): слева – нормотрофический; в центре – гипертрофический; справа – гипотрофический [10].

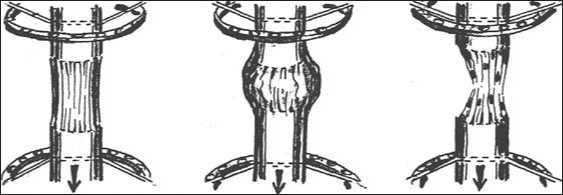

Комментируя рисунок, необходимо отметить, что представленные на нем особенности формирования регенерата отражают общие тенденции, но относятся к какой-то абстрактной кости. Для большеберцовой кости характерно неравномерное формирование и распределение костных структур. Традиционно рентгенограммы выполняются в прямой и боковой проекции. Наиболее показательными являются рентгенограммы в боковой проекции, на которых указанные выше типы регенерата выглядят несколько иначе (рисунок 3).

Рис.3. Рентгенограммы в боковой проекции, демонстрирующие различные типы формирования регенерата при удлинении большеберцовой кости. Слева – гипотрофический тип регенерата у пациентки 21 года, которая удлинила обе голени на 6 см; в центре – нормотрофический тип регенерата у пациента 22 лет, который удлинил обе голени на 5 см; справа – гипертрофический тип регенерата у пациентки 37 лет, которая удлинила левую голень на 4 см в связи с врожденным укорочением.

Для гипотрофического типа регенерата характерно отсутствие или значительное уменьшение количества остеогенных структур по передней поверхности большеберцовой кости и рас- положение основной массы регенерата по задней поверхности в виде узкой полоски, соединяющей фрагменты. Этот тип регенерата является косвенным признаком угнетения остеогенеза и требует контроля темпа и величины дистракции. Естественно, дефицит костной ткани в межфрагментарной зоне приводит к тому, что сроки лечения значительно возрастают. Обязательным условием достижения консолидации является прекращение дистракции и сближение костных фрагментов. В противном случае процесс формирования регенерата может остановиться или значительно затянуться. В определенной мере такое состояние является аналогом формирования ложного сустава. Как и при лечении ложных суставов, для стимуляции сращения необходимо создать оптимальные условия. Такими условиями является уменьшение межрагментарного диастаза, стабильная фиксация и функциональная нагрузка.

Нормотрофический тип регенерата характеризуется равномерным заполнением зоны между проксимальным и дистальным отломком большеберцовой кости. Если проводить аналогию с формированием костной мозоли при переломе, то этот вариант является аналогом сращения по первичному типу. Это оптимальный вариант, при котором не следует опасаться замедления сроков сращения или, наоборот, постоянно следить за темпом дистракции во избежание прогрессирования деформации в боковой проекции (по типу антекурвации), связанной с повышенным сопротивлением усилиям растяжения.

Гипертрофический тип регенерата проявляется образованием выраженных периостальных образований по задней поверхности большеберцовой кости. Это значительно повышает механическую прочность регенерата. С одной стороны, это благоприятный вариант течения репаративного остеогенеза, предполагающий сращение в минимальные сроки. С другой стороны, асимметричное распределение нагрузок на внешний аппарат, связанное с повышенной сопротивляемостью растяжению по задней поверхности голени является частой причиной вторичного смещения костных фрагментов, требует постоянного контроля и при необходимости – коррекции положения фрагментов по отношению друг к другу.

Величина предполагаемого удлинения определяется на этапе предоперационного планирования. Обычно речь идет об удлинении на конкретную величину, определяемую в единицах длины (сантиметры, миллиметры). Однако правильным является определение относительной величины удлинения, исходя из оценки исходной длины кости. Выделяют функциональнодопустимое и предельное удлинение [11]. Функционально-допустимое удлинение — удлинение на максимальный процент первоначальной длины сегмента, при котором возможно восстановление функции в дистальном суставе. Эта величина определяется реакцией нервно-мышечного аппарата на дистракцию, его репаративными и функционально-восстановительными возможностями. Предельное удлинение – удлинение, превышающее функционально-допустимое. Его достижение сопровождается выраженными нарушениями нервно-мышечного аппарата, а клинически — выключением функции нижележащего сустава. На основании клинических и электромиографических исследований показано, что функционально-допустимое одноэтапное удлинение равно 20–30% первоначальной длины сегмента, предельное – 40-50% [5,6].

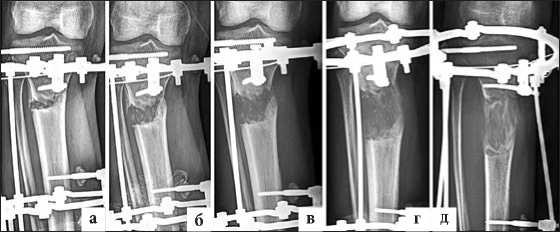

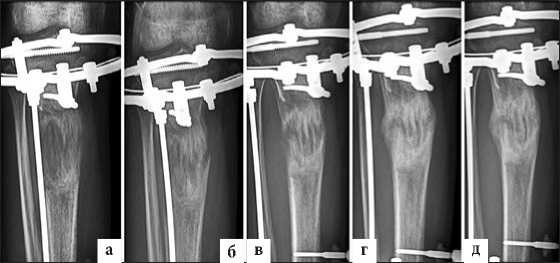

Для того, чтобы дифференцировать различные отклонения от нормального течения процесса консолидации, необходимо представлять, как этот процесс протекает в норме. Коррекция начинается на 5-7 день после операции и состоит из двух этапов: дистракции и фиксации. В процессе дистракции необходимо оценить тип формирующего регенерата, скорректировать при необходимости темп, провести дополнительную коррекцию положения оси конечности. На рисунках 4 и 5 представлены рентгенограммы правой голени пациента 27 лет, которому с целью увеличения роста удлинили обе голени на 7 см, а также исправили варусную деформацию.

Рис.4. Рентгенограммы правой голени пациента 27 лет, которому с целью увеличения роста удлинили обе голени на 7 см, а также исправили варусную деформацию. Процесс дистракции и коррекции оси.

а – 1 неделя после начала дистракции; б – 3 недели; в – 5 недель; г – 9 недель; д –12 недель.

Рис.5. Рентгенограммы правой голени пациента 27 лет, которому с целью увеличения роста удлинили обе голени на 7 см, а также исправили варусную деформацию. Процесс фиксации. а – 12 недель после начала дистракции; б – 16 недель; в – 20 недель; г – 24 недели; д - 27 недель.

В первые недели дистракции на рентгенограмме регенерат воспринимается как дефект кости. Он постепенно заполняется вертикально ориентированными рентгенконтрастными остеогенными структурами, которые в последующем трансформируются в нормальную костную ткань. В процессе фиксации происходит усиление плотности регенерата, увеличение его объема. В тех случаях, когда имеется укорочение по длине и наличие каких-либо других видов деформации, первым этапом необходимо удлинить сегмент, а потом заниматься коррекцией в других плоскостях. Один из наиболее важных и ответственных моментов – завершение фиксации, снятие аппарата Илизарова. Необходимо оценить возможность функциональной нагрузки на сегмент без дополнительной фиксации. Иными словами, нужно понять – можно давать нагрузку на конечность, выдержит ли её регенерат, насколько он сформировался для этой цели. По рентгенограмме мы можем определить размер регенерата и оценить его плотность. Именно плотность – решающий фактор. Основной признак достаточной плотности регенерата – это состояние, когда по всему периметру внешнего контура можно определить четкую границу. На завершающих стадиях созревания регенерат уже приобретает достаточно высокую плотность. Но если при этом имеются нечеткие границы по его контуру, то механическая прочность его низка. Если тонким карандашом или иглой можно обвести контур регенерата, то это является основным признаком его окончательного формирования и показанием к демонтажу внешнего фиксатора. Достаточно, если такую картину мы увидим лишь в одной плоскости. На рисунке 6 представлены крупным планом рентгенограммы того же пациента, что и на рисунке 4 и 5 в сроки 20, 24 и 27 недель после начала дистракции.

Рис.6. Рентгенограммы правой голени пациента 27 лет, которому с целью увеличения роста удлинили обе голени на 7 см, а также исправили варусную деформацию. Завершающий этап фиксации перед снятием аппарата Илизарова.

а – срок 20 недель после начала дистракции. Появляются первые признаки периостальных образований по внутренней и наружной поверхности регенерата; б – срок 24 недели. Контуры регенерата постепенно уплотняются, однако недостаточно четкие, чтобы можно было обвести их карандашом по всему периметру; в – срок 27 недель. Регенерат имеет четкие контуры, имеются показания к снятию аппарата Илизарова.

Преждевременное снятие аппарата может привести к деформации регенерата. Особенностью таких деформаций является то, что болевой синдром слабо выражен и первое, что замечают пациенты – это искривление сегмента. При этом нагрузка является фактором, который стимулирует быстрое сращение и в итоге для того, чтобы исправить такую деформацию, требуется повторная остеотомия.

Заключение

Удлинение конечностей по методу Илизарова – одно из наиболее сложных направлений современной ортопедии. Наш опыт удлинения почти тысячи голеней не позволил выявить влияние на сроки сращения таких факторов, как возраст или первоначальный диагноз. Единственный фактор, который напрямую влияет на скорость формирования регенерата и определяет общий срок лечения – это величина удлинения. При этом в каждом конкретном случае нельзя заранее прогнозировать длительность этого процесса. Несмотря на то, что методика эта применяется более 70 лет, основными методами оценки степени формирования регенерата, как и прежде, являются рентгенологические признаки.

Список литературы Клинико-рентгенологические особенности формирования дистракционного регенерата при удлинении голени по Илизарову

- Диплом № 355 (СССР). Общебиологическое свойство тканей отвечать на дозированное растяжение ростом и регенерацией (эффект Илизарова) / Илизаров Г.А. - Заявлено 25.12.1985 г. № ОТ. 11271; Опубл. 23.IV.1989; Бюл. «Открытия, изобретения». - 1989. № 15; Приоритет от 24.xI.1970 г. [Diplom № 355 (SSSR). Obshchebiologicheskoe svoistvo tkanei otvechat' na dozirovannoe rastyazhenie rostom i regeneratsiei (effekt Ilizarova) / Ilizarov G.A.; publ. 23.IV.1989; Byul. «Otkrytiya, izobreteniya». - 1989. - № 15; Prioritet ot 24.xI.1970]

- Илизаров Г.А. Чрескостный компрессионный остеосинтез аппаратом автора (экспер.-клин. исследование.): дис.... канд. (д-ра) мед. наук. - Курган, 1968. - 483 с. [Ilizarov G.A. Chreskostnyi kompressionnyi osteosintez apparatom avtora (eksper.-klin. issledovanie.): dis.... kand. (d-ra) med. nauk. - Kurgan, 1968. - 483 p.]

- Шевцов В.И., Попков А.В. Оперативное удлинение нижних конечностей. - М.: Медицина, 1998. - 192 c. [Shevtsov V.I., Popkov A.V. Operativnoe udlinenie nizhnikh konechnostei. - M.: Medicine, 1998. - 192 p.]

- Гололобов В.Г., Дулаев А.К., Деев Р.В. Костная ткань. Гистофизиология и регенерация. - СПб.: ВМедА, 2003. - 33 с. [Gololobov V.G., Dulaev A.K., Deev R.V. Kostnaya tkan'. Gistofiziologiya i regeneratsiya. - SPb, 2003. - 33 p.]

- Стецула В.И., Лаврищева Г.И., Штин В.П., Михайлова Л.И. Биологические аспекты удлинения конечностей // Ортопед., травматол. - 1984. - № 9. - С. 21-26. [Stetsula V.I., Lavrishcheva G.I., Shtin V.P., Mikhailova L.I. Biologicheskie aspekty udlineniya konechnostei // Ortoped., travmatol. - 1984. - № 9. - P. 21-26.]

- Щуров В.А., Грачёва В.И., Мальцев В.Д. Динамика некоторых функциональных показателей удлиняемой голени при применении моно- и билокального дистракционного остеосинтеза по Илизарову // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1983. № 4. - С. 15-18. [Shchurov V.A., Gracheva V.I., Mal'tsev V.D. Dinamika nekotorykh funktsional'nykh pokazatelei udlinyaemoi goleni pri primenenii mono i bilokal'nogo distraktsionnogo osteosinteza po Ilizarovu // Ortopediya, travmatologiya i protezirovanie. - 1983. - № 4. - P. 15-18.]

- Bliskunov A.I. Lengthening of the femur using implantable appliances // Acta Chir. Orthop. Traumatol Cech. - 1984. - Vol. 51, N 6 - P. 454-466

- P. Lascombes, D. Popkov, H. Huber, T. Haumont and P. Journeau. «Classification of complications after progressive long bone lengthening: Proposal for a new classification», Orthopaedics and Traumatology: Surgery and Research, vol. 98, no. 6, pp. 629-637, 2012

- S.R. Rozbruch, D. Kleinman, A.T. Fragomen and S. Ilizarov. «Limb lengthening and then insertion of an intramedullary nail: A casematched comparison», Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 466, no. 12, pp. 2923-2932, 2008

- Голяховский В., Френкель В. Руководство по чрескостному остеосинтезу методом Илизарова: Пер. с англ. - М.: Изд-во БИНОМ, 1999. - 272 с. [Golyakhovskii V., Frenkel' V. Rukovodstvo po chreskostnomu osteosintezu metodom Ilizarova: Per. s angl. - M.: Izd-vo BINOM, 1999. - 272 p.]

- Введенский С.П. Клинико-биологическое обоснование и дифференцированное применение методов удлинения нижней конечности: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. - Горький, 1982. - 38 с. [Vvedenskii S.P. Kliniko-biologicheskoe obosnovanie i differentsirovannoe primenenie metodov udlineniya nizhnei konechnosti: Avtoref. dis. … d-ra med. nauk. - Gor'kii, 1982. - 38 p.]