Клинико-рентгенологическое обоснование применения бедренных компонентов проксимальной фиксации при эндопротезировании тазобедренного сустава

Автор: Сеидов Инар Илгам Оглы, Загородний Николай Васильевич, Хаджихараламбус Кириллос, Веяль Ник

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучены отдаленные результаты эффективности фиксации и характера ремоделирования кости вокруг эндопротеза при имплантации бедренных компонентов проксимальной фиксации CORAIL (DePuy) и TAPERLOCK (Biomet) в 2‑х группах больных коксартрозом различной этиологии и асептическим некрозом головки бедренной кости. 126 пациентам выполне- на 131 операция первичного тотального эндопротезирования с использованием ножки «Corail», 95 пациентам выполнено 103 операции первичного тотального эндопротезирования с использованием ножки «Taperlock». Проведена клиническая оценка состояния тазобедренного сустава по шкале Харриса, дополненная оценкой уровня болевых ощущений в бедре по визуально-аналоговой шкале на трех уровнях. При оценке клинических и рентгенологических результатов бедренных компонентов обеих групп выявлена предпочтительность применения бедренных компонентов проксимальной фиксации во всех возрастных группах, особенно у молодых и активных пациентов.

Эндопротезирование, проксимальная фиксация, бедренный компонент, распределение нагрузки

Короткий адрес: https://sciup.org/142121513

IDR: 142121513

Текст научной статьи Клинико-рентгенологическое обоснование применения бедренных компонентов проксимальной фиксации при эндопротезировании тазобедренного сустава

В настоящее время эндопротезирование тазобедренного сустава является общепринятым радикальным методом лечения тяжелых, приводящих к инвалидности заболеваний. С ростом количества операций на первый план выходит проблема асептического расшатывания имплантата после первичного тотального эндопротезирования [2, 3, 4, 5, 11]. Желание снизить частоту данного вида осложнений в последние десятилетия стимулировало разработку бедренных компонентов с улучшенными свойствами [8, 9, 10, 11, 12, 15]. На основании изучения опыта применения различных типов эндопротезов и исследования реакции организма на их имплантацию, требования к эндопротезам сформулированы достаточно определенно: моментальная и стабильная первичная фиксация, достижение биологической фиксации в отдаленном периоде, хорошая биологическая совместимость и благоприятные условия для ремоделирования кости в отдаленные сроки (Canabella, 1999 г.). Другими словами, это биологическая и механическая совместимость имплантата [1]. Первая зависит, в основном, от химических свойств материала, из которого из- готовлен имплантат. Материал должен отвечать двум основным требованиям: иметь высокую коррозионную устойчивость и биологическую совместимость.

Имеется также множество конструкций, рассчитанных на передачу нагрузок на кортикальный слой в зоне сужения бедренного канала, имеющей конусность около 6°. Такой тип мы называем промежуточным (Споторно, Multicone / Ceraver (рис. 3, а); тип Цваймюллера — Alloclasik / Sulzer, Sl-Plus / PlusEndoprothetik, рис. 3, в). Ножки такого типа, как правило, не имеют ни цилиндрической дистальной части, рассчитанной на плотное заклинивание с последующей остеоинтеграцией в истмаль-ной части бедра, ни опорной площадки в проксимальной части. Стабилизация ножки, причем как первичная, так и вторичная, происходит в области бедра между истмусом и вертельной зоной.

Существует несколько подходов к конструированию бедренных компонентов. В рамках одного из направлений отмечается тенденция к максимальному приближению формы эндопротеза к модели бедренной кости. Такую концепцию можно назвать «анатомической». Другой подход предусматривает внедрение в кость «прямых» ножек, изготовленных без учета фи-

а б в г д

а

б

г

Рис. 2. Рентгенограммы тазобедренного сустава в прямой проекции: бедренные компоненты дистальной фиксации (a, б) и промежуточной фиксации (в, г)

а б в

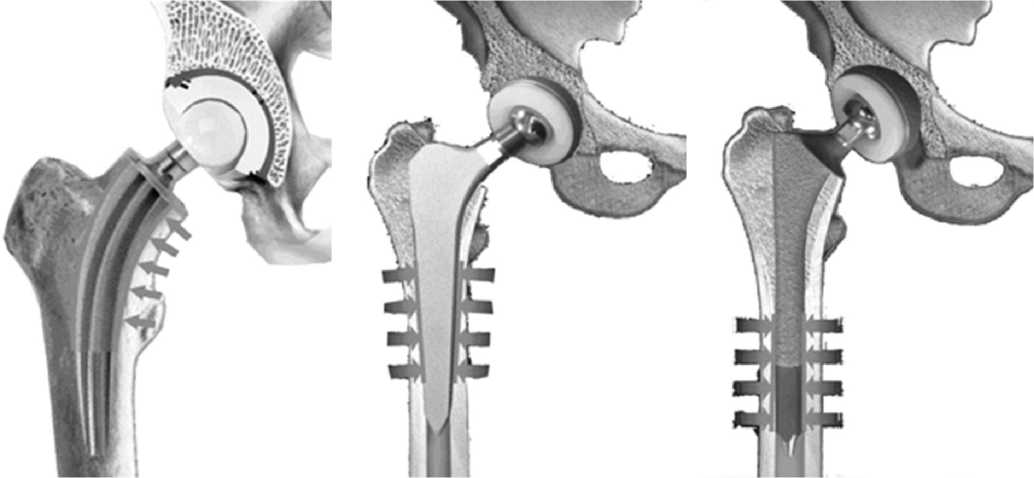

Рис. 3. Схема распределения нагрузок при имплантации разных по типу фиксации бедренных компонентов: a — проксимальная, б — промежуточная, в — дистальная фиксация

зиологических изгибов проксимального отдела бедра. Возможность применения такого типа конструкций обеспечивается свойством костной ткани к ремоделированию, то есть к перестройке трабекулярной структуры в условиях изменившегося перераспределения напряжений. Однако и в случае применения так называемых анатомических ножек процесс перераспределения напряжений в костной ткани неизбежен из-за разности физических свойств имплантатов.

Есть мнение, что идеальный бедренный компонент должен как можно более плотно соответствовать форме костномозгового канала всего проксимального отдела бедренной кости. Однако применение таких ножек также сопряжено с определенными проблемами. Данная концепция представляется несостоятельной уже потому, что полностью соответствующую ножку возможно имплантировать, только прибегая к избыточному удалению костной ткани или нарушив целостность проксимального отдела бедра. Стремление к максимальному «соответствию и заполнению» приводит к потерям костной ткани, иногда значительным, и вынуждает имплантировать относительно громоздкие эндопротезы, что усиливает экранирование напряжений («stress-shielding») [8].

С точки зрения механической совместимости заманчивой выглядит идея изоэластической ножки, и такие конструкции предложены и применялись, однако из-за проблем на границе «полимеркость» отмечена большая частота развития нестабильности.

Применяя прямую ножку, мы следуем концепции приспособления кости к имплантату. Это приспособление происходит по закону Вольфа под действием меняющегося после имплантации распределения нагрузок и связанного с этим перераспределения напряжений в кости [8].

Условная схема разных вариантов распределения нагрузок при имплантации разных по типу фиксации ножек показана на рисунке 3: а — проксимальная фиксация, б — промежуточная, в — дистальная фиксация. Видно, что при дистальном диафизарном типе фиксации зона переда- чи нагрузки расположена наиболее далеко от точки приложения силы. Соответственно этому, проксимальный отдел кости оказывается недогруженным, вследствие чего можно прогнозировать наступление атрофии костной ткани проксимального отдела и, напротив, в области максимальных напряжений дистально, на уровне конца ножки можно ожидать развития гипертрофии костной ткани.

Это явление наблюдалось многими исследователями при имплантации бедренных компонентов преимущественно дистальной фиксации и получило название «stress-shielding». Исходя из механизма развития такой перестройки костной ткани, очевидно, что чем массивнее и жестче ножка эндопротеза, тем более недогруженной остается проксимальный отдел бедра [1, 12, 14, 15]. При применении бедренных компонентов проксимальной фиксации перестройка происходит в значительно меньших масштабах и существенно не влияет на прогноз выживаемости имплантата.

Бедренный компонент Corail изготовлен из титанового сплава (TiAl6V4) по технологии ковки. Это прямая ножка четырехугольного сечения, проксимальная часть которой имеет конус, как в сагиттальной, так и во фронтальной плоскости для улучшения трехмерной стабильности в метафизарной области. Дистальный отдел имеет заостренный конический дизайн для увеличения градиента жесткости и для того, чтобы избежать блокировки костномозгового канала. Особенности структурированной поверхности (горизонтальные и вертикальные канавки) служат для улучшения первичной механической стабильности. Полное покрытие бедренного компонента из гидроксиапатита применяется для предотвращения освобождения ионов из металлов, для обеспечения максимальной остеоинтеграции на границе «кость-имплант» и предотвращения образования фиброзной мембраны вокруг дистальной части. Покрытие из гидроксиапатита наносится с использованием атмосферных процессов распыления плазмы. Толщина керамического слоя 150 μm.

В основу бедренного компонента Taperlock легла философия «плоских клиновидных» ножек. Геометрия «плоского клина» позволяет распределить плотность посадки от проксимально-метафизарной части, где канал заполнен имплантатом, к диафизарной, в которой нагрузка на кость минимальна. Данный дизайн ножки обеспечивает лучшую ротационную стабильность, чем конструкция подобных компонентов, основанных на круглой интрамедул- лярной ножке. Поверхность ножки в проксимальной трети имеет плазменно-спреевое пористое покрытие, поры от 100 до 1000 микрон, а остальная часть имеет гладкую поверхность.

Цель нашего исследования заключалась в анализе среднесрочных клинических результатов применения бедренных компонентов CO-RAIL / DePuy, TAPERLOCK / Biomet и оценке рентгенологических изменений, наблюдаемых в перипротезной зоне.

МАТЕРИАЛЫ И ВЫВОДЫ

Под наблюдением находились две группы пациентов: 126 пациентов, у которых применялся бедренный компонент «CORAIL» (рис. 4, а), и 95 пациентов, которым имплантирован бедренный компонент «TAPERLOCK» (рис. 4, б.).

а б

Рис. 4. Бедренные компоненты проксимальной фиксации: a — «Corail»; б — «Taperlock»

Средняя продолжительность наблюдения в первой группе составила 3,5 года (от 1 до 5 лет). 126 пациентам была выполнена 131 операция первичного эндопротезирования. В 31 случае (24,6 %) операции выполнялись по поводу асептического некроза головки бедренной кости, в 65 (51,5 %), по поводу первичного коксартроза, в 16 (12,6 %), диспластического коксартроза, в 5 (3,9 %), посттравматического коксартроза, в 4 (3,1 %), вторичного коксартроза, в 5 (3,9 %) — перелома шейки бедренной кости. Средний возраст пациентов на момент выполнения оперативных вмешательств составлял 48,84 ± 2,12 года (от 23 лет до 81 года).

Средняя продолжительность наблюдения во второй группе составила 3 года (от 1 до 5 лет). 95 пациентам было выполнено 103 операции первичного эндопротезирования, из них 49 (51,5 %) — по поводу первичного кокартроза, 27 (28,4 %) — по поводу асептического некроза головки бедренной кости, 5 (5,2 %) — по поводу диспластического коксартроза, 4 (4,2 %) — по поводу посттравматического коксартроза, 6 (6,3 %) — по пово- ду вторичного коксартроза, 3 (3,1 %) — по поводу перелома шейки бедренной кости. Средний возраст пациентов на момент выполнения оперативных вмешательств составлял 61,1 ± 2,18 года (от 22 лет до 81 года).

Все вмешательства выполнялись через переднебоковой доступ, основанный на доступе Хардинга. Методика во всех случаях предполагала щадящее отношение к мышцам, сохранение капсулы сустава, при этом мы стремились к минимально возможной величине кожного разреза, пользуясь принципом «плавающего окна». До операции определялся предполагаемый размер бедренного компонента при помощи прозрачных шаблонов, накладываемых на рентгенограммы. В условиях, когда рентгенограммы выполнены в поликлинике и масштаб на пленке не определен, а таких, к сожалению, было немало, невозможно на 100 % полагаться на данные предоперационного планирования.

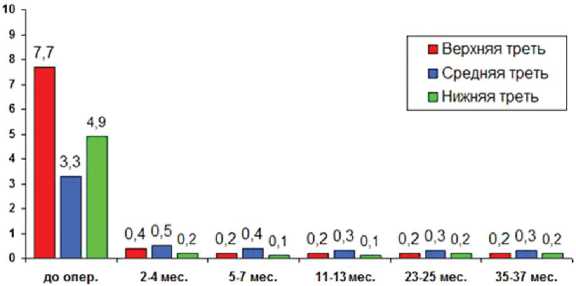

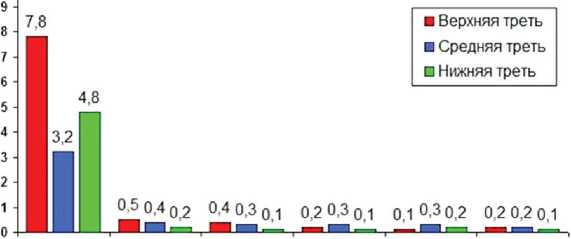

Послеоперационные осмотры пациентов проводились через 3, 6, 12 месяцев после операции и далее ежегодно. В связи с неточным соблюдением сроков осмотра пациентами, нами обозначены временные интервалы контрольных наблюдений: 2–4,5 мес., 4,5–8 мес., 9–15 мес., 15-22 мес., 23-30 месяцев. Производилась клиническая оценка пациентов с использованием шкалы Harris Hip Score (HHS), а также визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) для определения уровня болевых ощущений в соответствии с отделом бедра в верхней, средней и нижней трети. Данное обследование было включено в программу в связи с указаниями в литературе на достаточно часто наблюдаемую клинически значимую персистирующую боль в средней трети бедра при имплантации бедренных компонентов дистальной фиксации [12, 13, 14, 15].

Рентгенологически оценивалось положение эндопротеза на фронтальных и боковых рентгенограммах относительно постоянных ориентиров (малый и большой вертелы, анатомическая ось бедра) и состояние костной ткани перипротезной зоны. Отмечалось наличие линий просветления, признаки резорбции костной ткани в виде усиления «прозрачности», перестройка трабекулярной структуры, утолщение и истончение кортикального слоя, наличие зон остеолиза. Локализация полос просветления, зон остеолиза, резорбции и утолщения кортикального слоя оценивалась согласно критериям Gruen. Для оценки гетеротропной оссификации использовалась классификация Brooker. Стрессовое ремоделирование классифицировалось как I степень, если обнаруживалась только резорбция кости по медиальному краю линии резекции (зона 7 по Gruen). Степень II означала дополнительную резорбцию кости в проксимально-медиальном направлении, степень III соответствовала распространению ее дистальнее.

МАТЕРИАЛЫ И ВЫВОДЫ

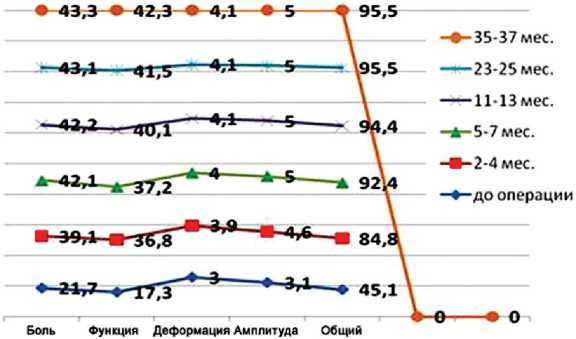

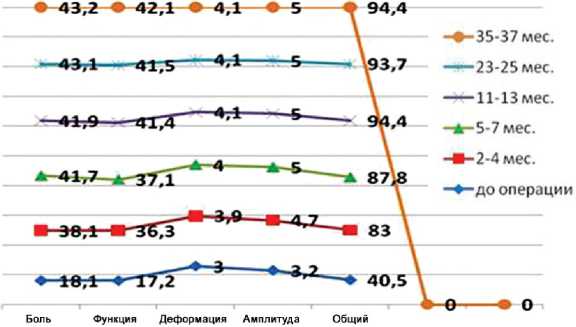

Анализ динамики показателей количественной оценки состояния оперированного сустава показывает практически аналогичный процент хороших и отличных результатов в обеих группах пациентов. По данным отечественной и зарубежной литературы, для бедренных компонентов промежуточной, а тем более дистальной фиксации характерно сохранение длительного болевого синдрома в средней трети бедра, что мы не наблюдали в исследуемых группах пациентов с бедренными компонентами проксимальной фиксации. Этот феномен объясняется более физиологичным распределением нагрузки в проксимальном отделе бедренной кости, что в последующем препятствует развитию «stress-shielding» (рис. 5).

Клинические данные подтверждаются результатами рентгенологического исследования.

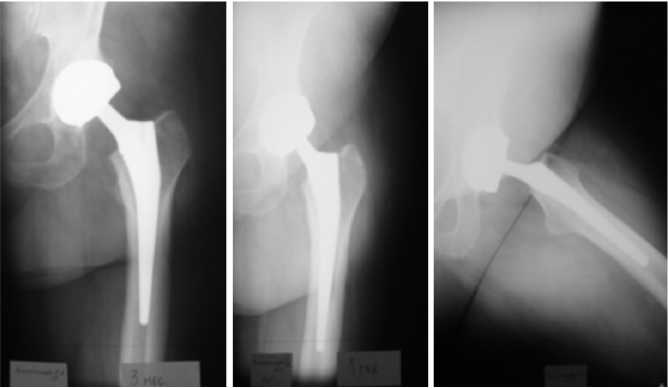

Нами были отмечены следующие изменения бедренной кости: через 3 месяца появилась умеренная резорбция с изменением трабекулярного рисунка кости в зоне 7 по Gruen без заметных изменений в других зонах. Через 6 месяцев в зонах 1 и 7 отмечена дальнейшая перестройка трабекулярного рисунка с образованием замыкательной пластины в зоне опила шейки, сглаживание контуров опила, а также уплотнение прилежащего непосредственно к протезу слоя костной ткани (рис. 6). В 3 случаях в группе «CORAIL» и в 2 случаях в группе «TAPERLOCK» отмечено утолщение кортикального слоя кости в зонах 3 и 5 с аналогичным усилением трабекулярного рисунка прилегающей к протезу кости (рис. 7). Формирование «пьедестала» не наблюдалось ни в одном из контрольных случаев. При имевшихся признаках остеопороза на данном сроке отмечено усиление костной плотности во всех зонах. После 12 месяцев отмечена стабилизация изменений зон 1, 7, 3, 5 без существенной динамики. Ни у одного из обследованных пациентов при рентгенографии не были зафиксированы миграция компонентов эндопротеза (в том числе оседание ножки), четкие линии просветления со склерозированной костью вокруг ножки эндопротеза, зоны остеолиза вокруг ацетабулярного или бедренного компонентов. Ни в одной из групп не отмечено явлений асептической нестабильности как бедренного, так и ацетабулярного компонентов. Выживаемость эндопротеза составила 100 % в сроки наблюдения 3–3,5 года.

до опер. 2-4 мес. 5-7 мес. ПЛЗмес. 23-25 мес. 35-37 мес.

в

г

Рис. 5. Динамика боли до и после операции: a – в группе «CORAIL»; б – в группе «TAPERLOCK». Динамика функциональных показателей по шкале «Harris Hip Score»: в – в группе «CORAIL»; г — в группе «TAPERLOCK»

а б в

Рис. 6. Сглаживание контуров опила шейки, формирование замыкательной пластинки: а – после операции; б, в – через 1 год после операции

TAPERLOCK CORAIL

Рис. 7. Утолщение кортикального слоя в 3 и 5 зонах по Gruen через 6 месяцев после операции

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Среди осложнений, возникших в ходе операции, мы наблюдали 4 случая перипротезных переломов проксимального отдела бедренной кости: 3 — в группе «CORAIL» и 1 — в группе «TAPERLOCK». В 2 случаях перипротез-ные переломы в группе «CORAIL» требовали остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости одним сер-кляжем. Все 4 случая перипротезного перелома наблюдались при разработке бедренных каналов типа А по Дорру. Отрывные переломы не наблюдалась ни в одной из контрольных групп, что объясняется дизайном данных бедренных компонентов, адаптированных к анатомии проксимального отдела бедренной кости.

В раннем послеоперационном периоде мы наблюдали поверхностное нагноение области послеоперационной раны в двух случаях, один случай тромбофлебита поверхностных вен голени в группе «TAPERLOCK».

В поздние сроки после эндопротезирования не было отмечено ни одного случая вывиха бедра, что объясняется применением больших анатомических головок, 32 мм и выше, а также, несомненно, большую роль имеет доступ к тазобедренному суставу. Во всех случаях применялся переднебоковой доступ.

Через 3 месяца после операции отмечен один случай тромбоза глубоких вен голени, потребовавший установки кава-фильтра в условиях специализированного отделения сосудистой хирургии.

Общее количество осложнений составило 7 (2,9 %), из них: 4 (1,7 %) — интраоперационные; 2 (0,8 %) — в раннем и 2 (0,8 %) — в отдаленном послеоперационном периодах.

Отмеченные нами клинические результаты эндопротезирования с применением бедренных компонентов «CORAIL» и «TAPERLOCK» демонстрируют высокую эффективность проведенных операций. Ни один из бедренных компонентов, включенных в данную группу, не потребовал ревизионного вмешательства по причине износа, поломок или асептического расшатывания. Все эндопротезы имели рентгенологическую картину хорошей адаптации к костным структурам, средняя оценка по шкале Харриса в конце периода наблюдения составила 95,5 в группе «CORAIL» и 94,4 в группе «TAPERLOCK». Ни у одного пациента не отмечена стойкая боль в бедре, которая требовала бы фармакологического или физиотерапевтического лечения. Эти результаты не противоречат данным, опубликованными другими авторами, использовавшими аналогичные конструкции эндопротезов. По нашему мнению, хороший исход операций во многом обусловлен особенностями конструкции материала эндопротеза, о которых было сказано выше. Данный тип бедренного компонента можно считать универсальным и рекомендовать к применению у молодых, активных пациентов с различными вариантами коксартроза.