Клинико-статистическая характеристика детей с ДЦП, обратившихся в консультативно-диагностическое отделение РНЦ «ВТО»

Автор: Сазонова Наталья Владимировна, Попков Дмитрий Арнольдович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

Введение. Детский церебральный паралич в настоящее время является основной патологией у детей, сопровождающейся двигательными нарушениями. Сложность оказания помощи таким пациентам обусловлена многосторонним характером проявления заболевания и необходимостью участия в лечении специалистов различного профиля. Цель. Определение клинико-статистической характеристики детей с церебральным параличом, обратившихся в консультативно-диагностическое отделение РНЦ «ВТО». Материал и методы. Работа основана на анализе амбулаторных карт 147 детей с ДЦП в возрасте от 12 месяцев до 17 лет. Дети распределены на 5 возрастных групп: до 2-х лет - 5 детей (3,4 %), от 2-х до 4-х лет - 21 (14,3 %), от 4-х до 6-ти лет - 26 (17,7 %), от 6-ти до 11 лет - 65 (44,4 %) и от 12-ти до 18 лет - 30 (20,4 %). Наибольшая обращаемость отмечена среди детей в возрасте от 6 до 11 лет. Средний возраст составил 8,1±4,0 года. Изучены анамнез заболевания, ортопедический статус пациентов. Результаты. У 50,3 % детей данной группы установлен диагноз спастической диплегии. Детей с двигательными нарушениями с тяжестью первой степени в исследуемой группе не отмечено. Со второй было 4, с третьей - 95 и с отсутствием самостоятельного передвижения было 48 пациентов. Лишь у 34 детей (23,1 %) из обратившихся ранее проводилось регулярное и полное по длительности и показаниям консервативное комплексное ортопедическое лечение. Показания для оперативного ортопедического лечения в течение ближайшего года после консультации были установлены у 88 детей (59,9 %). Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о недостаточном уровне проводимых консервативных ортопедических и реабилитационных мероприятий, указывают на необходимость разработки и внедрения программы улучшения качества своевременной специализированной помощи детям с ДЦП для повышения и оптимизации функциональных результатов лечения у детей.

Детский церебральный паралич, реабилитация, ортопедические осложнения

Короткий адрес: https://sciup.org/142121787

IDR: 142121787 | УДК: 616.831-009.11-053.2+616-08-039.57-08-039.73

Текст научной статьи Клинико-статистическая характеристика детей с ДЦП, обратившихся в консультативно-диагностическое отделение РНЦ «ВТО»

АКТУАЛЬНОСТЬ

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это термин, используемый для обозначения группы нарушений позы и движений, вызванных непрогрессирующими повреждениями ЦНС, произошедшими в антенатальном, интранатальном или неонатальном периоде. Двигательные нарушения, характерные для ДЦП, часто сопровождаются когнитивными, речевыми, пароксизмальными расстройствами [5, 25]. Несмотря на то, что церебральный паралич является ведущей причиной детской неврологической инвалидности как в России, так и во всем мире, и борьбой с этой патологией озабочены ученые и врачи всего мира, за последние двадцать лет заболеваемость ДЦП не снижается, а имеет тенденцию к росту [24]. Распространенность ДЦП составляет 1,5-2,0 на 1000 родившихся [18]. Около 50 % от всех случаев ДЦП составляют нарушения у детей, родившихся недоношенными [3, 14]. Достижения в здравоохранении в последние годы в плане выхаживания недоношенных детей значительно по- высили выживаемость этой группы новорожденных. Показано, что по мере снижения гестационного срока и веса плода на момент рождения риск перинатальной патологии с исходом в ДЦП резко возрастает [18, 32].

Впервые официальная статистика заболеваемости детским церебральным параличом была опубликована Министерством здравоохранения и социального развития 6 мая 2011 года. В 2010 году в РФ детей с ДЦП насчитывалось чуть более 85000 [2]. Частота его встречаемости в разных регионах России достигает 2,5-5,6 случаев на 1000 родившихся [5]. В структуре детской инвалидности ДЦП достиг в настоящее время уровня 24 % [5]. Так, в Курганской области в структуре детской заболеваемости (442451 случай) болезни нервной системы занимают шестое место. На долю ДЦП приходится 4,4 %, в абсолютных цифрах – 831 ребёнок, из них 235 детей проживает в городе Кургане. Впервые в 2012 году диагноз ДЦП установлен 132 детям [11].

Отдавая себе отчёт в том, что улучшить качество диагностической и лечебной помощи больным с ДЦП невозможно без глубокого анализа структуры заболевания, мы задались целью изучить клинико-статисти- ческую характеристику детей с ДЦП, обратившихся в консультативно–диагностическое отделение РНЦ «ВТО» в период апрель 2012 – март 2013 года.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа основана на анализе амбулаторных карт 147 детей с ДЦП в возрасте от 12 месяцев до 17 лет. Дети распределены на 5 возрастных групп: до 2-х лет – 5 детей (3,4 %), от 2-х до 4-х лет – 21(14,3 %), от 4-х до 6-ти лет – 26 (17,7 %), от 6-ти до 11 лет – 65 (44,4 %) и от 12-ти до 18 лет – 30 (20,4 %), так как развитие моторных функций зависит от возраста [8]. Наиболь- шая обращаемость отмечается среди детей в возрасте от 6 до 11 лет. Средний возраст составил 8,1±4,0 года. Мальчиков было 83, девочек – 64. В составе изучаемой группы было 75 больных (51,8 % от всей выборки) из Кургана и Курганской области и 72 пациента из Уральского Федерального округа (48,2 %). Изучены анамнез заболевания, ортопедический статус пациентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

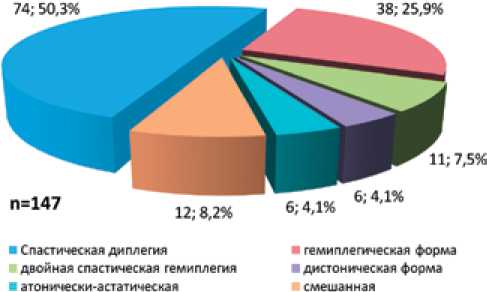

Распределение по формам ДЦП представлено на рисунке 1.

У 50,3 % детей данной группы установлен диагноз спастической диплегии. Это наиболее частая форма ДЦП. Наши данные согласуются с результатами обследований детей, проведенных в Европейских странах [13, 24].

Рис. 1. Распределение детей по формам ДЦП

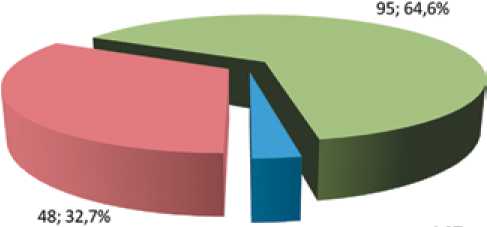

Из них с легкой степенью тяжести было 5 детей, средней – 38 и тяжелой – 31 ребенок. Распределение двигательных нарушений по степени тяжести [7] представлено на рисунке 2.

■ II ■ III ■ IV

4; 2,7% П=147

I степень - легкие изменения мышечного тонуса, повышение сухожильных рефлексов, неловкость движений;

II степень - нарушение моторики при ходьбе;

III степень - ребенок передвигается с трудом;

IV степень - самостоятельные движения невозможны

Рис. 2. Распределение двигательных нарушений по степени тяжести

Детей с двигательными нарушениями с тяжестью первой степени в исследуемой группе не отмечено. Со второй было 4, с третьей – 95 и с отсутствием самостоятельного передвижения было 48 пациентов – 32,7 %.

Для объективной оценки уровня моторных нарушений у детей с детским церебральным параличом нами была применена шкала глобальных моторных функций по уровням (Gross Motor Function Classification System – GMFCS), которая позволяет определить функциональные возможности ребенка, потребности во вспомогательных устройствах и возможности передвижения и является общепринятым мировым стандартом [27]. По данной классификации 9 детей соответствовало «уровню I» (табл. 1). Детей с очень слабым контролем положения туловища и головы, ограниченными возможностями самостоятельного передвижения, даже со вспомогательным оборудованием, соответствующих «уровню V», в изучаемой группе было 25 пациентов.

Наибольшая обращаемость по поводу ортопедических проблем отмечается среди детей возрастной группы от 6 до 18 лет. Это связано с тем, что в младшем и дошкольном возрасте такие пациенты наблюдаются преимущественно у неврологов, без должного внимания и своевременного лечения патологии опорно-двигательной системы. В результате, никак не корригируемый длительный мышечный дисбаланс приводит к формированию у детей контрактур, деформаций и патологических поз.

Из анамнеза заболевания выявлено, что в 86,6 % случаев дети родились от первой беременности в различные сроки: от 24 до 38 недель (средний срок 34±4,0 недели). Доношенными родились лишь 23 ребенка (15,7 %). Из двойни – трое детей. Родилось путем кесарева сечения пять детей (3,9 %). Вес при рождении у детей колебался от 950 до 4100 граммов, рост – от 33 до 56 см (средний вес при рождении составил 2217,3 г, средний рост – 44,1 см).

Из факторов риска развития ДЦП нами отмечены внутриутробная гипоксия у 10, внутриутробная инфекция – у 9, острая гипоксия в родах – у 9, асфиксия – у 4, натальная травма – у 1, резус-конфликт – у 2-х обследованных.

Несмотря на то, что детский церебральный паралич является, безусловно, неврологическим заболеванием, ортопедические его проявления являются причиной инвалидизации у большинства пациентов [9]. Ортопедические осложнения ДЦП выявлены в различных сочетаниях у 102 детей (69,4 % от общего числа обследованных). Различные деформации стоп – 121 случай (82,3 %), контрактуры крупных суставов нижних конечностей – 136 детей (92,5 %), подвывихи и вывихи тазобедренных суставов – 27 больных (18,4 %), укорочения и деформации нижних конечностей 25 больных (17,0 %), деформации позвоночника 59 (40,1 %), деформации и контрактуры кисти – 46 (31,3 %).

Таблица 1

Показатели глобальных моторных функций у обследованного контингента детей (n=147)

|

Возраст |

Уровень глобальных моторных функций (GMFCS) |

|||||||||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

Всего |

|||||||

|

абс. число |

% |

абс. число |

% |

абс. число |

% |

абс. число |

% |

абс. число |

% |

абс. число |

% |

|

|

От 2 до 4 лет |

2 |

7,7 |

4 |

15,4 |

10 |

34,6 |

4 |

15,4 |

6 |

22,7 |

26 |

17,7 |

|

От 4 до 6 лет |

2 |

7,7 |

6 |

23,1 |

10 |

38,4 |

4 |

15,4 |

4 |

15,4 |

26 |

17,7 |

|

От 6 до 18 лет |

5 |

5,3 |

13 |

13,7 |

41 |

43,2 |

21 |

22,1 |

15 |

15,7 |

95 |

64,6 |

|

Всего |

9 |

6,1 |

23 |

15,6 |

61 |

41,5 |

29 |

19,7 |

25 |

17,1 |

147 |

100 |

Комплексное консервативное лечение, направленное на коррекцию спастичности, патологических установок конечностей, порочных поз и контрактур суставов, получили 115 пациентов. В комплекс реабилитационных мероприятий входили ЛФК, массаж, физиотерапевтическое лечение (парафино- и озокери-толечение). Ботулинотерапия регулярно осуществлялась лишь 19 пациентам (12,9 %). Нами отмечено, что только у 34 детей (23,1 %) было регулярное, своевременное, полное и правильное по длительности и показаниям использование ортезных изделий.

Ранее детям были выполнены такие оперативные вмешательства как удлинение ахиллова сухожилия (10), пластика сгибателей голени (2), пересадка задней большеберцовой мышцы (1), апоневротомия икроножных мышц (1), трехсуставной артродез стопы (1), деро-тационно-варизирующая остеотомия бедренной кости (1). Лишь в одном случае была установлена баклофеновая помпа.

Мы вынуждены были констатировать присутствие показаний к оперативному ортопедическому лечению, которое было запланировано в течение ближайшего года после консультации, у 88 детей (59,9 %). Остальным пациентам были рекомендованы различные варианты консервативного лечения, рационального ор-тезирования, а также регулярные консультативные осмотры ортопеда, в том числе, в консультативно-диагностическом отделении РНЦ «ВТО».

ДИСКУССИЯ

Церебральный паралич является одной из наиболее частых причин детской инвалидности и имеет тенденцию к росту [33]. Подтверждением сказанного служат исследования SM. Reid с соавт., которые указывают, что, если в 70-х годах наблюдался один случай ДЦП на 1000 рожденных детей, то в последнее десятилетие этот показатель составляет уже 1,8 [28]. Причем, по данным авторов, это касается как недоношенных, так и рожденных в срок младенцев. В отношении недоношенных детей рост показателей заболеваемости ДЦП в определенной степени можно отнести за счет их большей выживаемости в связи с развитием современных технологий выхаживания и реабилитации. Moster с соавт. [26] отмечают, что у переношенных детей (42 недели гестации и более) риск развития церебрального паралича тоже достаточно высок, кроме того, по данным авторов, у таких детей наряду с неврологическим дефицитом наблюдается значительное снижение уровня интеллекта. Детский церебральный паралич является полиэтиологическим заболеванием. При этом, как указывают Е.И. Гусев, А.И. Коновалов, Г.Н. Бурд [4], факторы, детерминирующие структурнофункциональные изменения, в 80 % случаев действуют в процессе внутриутробного развития плода, в 20 % – в постнатальный период. Tosun с соавт. [29] показали, что как у доношенных, так и у недоношенных детей перинатальные факторы риска являются основополагающими при развитии ДЦП, однако у доношенных детей отмечается более высокий уровень постнатальных факторов риска (7,7 %), таких как инфекции ЦНС, травма, сепсис.

По данным разных авторов, распространенность ДЦП варьирует в достаточно широких пределах (от 1,5 до 2,9 случаев на 1000 родившихся), что, по мнению Westbom L. et al. [34], в значительной мере зависит от выбранного определения патологии с точки зрения уровня двигательных нарушений и ограничения двигательной функции.

Оценка степени спастичности мышц, на наш взгляд, субъективна, так как зависит как от их активного, так и пассивного сопротивления в ответ на приложенные врачом усилия. Известны различные классификации и способы количественной оценки спастичности с помощью балльных систем и «маятникового» теста [6, 15, 21]. Для систематизации данных, полученных в процессе обследования детей с ДЦП, оценивают состояние верхних конечностей, используя при этом различные классификации. Наиболее часто в последнее время применяют классификацию MASS, которая основывается на наблюдении за ребенком в процессе игры и выполнении бытовых стереотипных действий, а также на опросе родителей [27].

Наличие у ребенка детского церебрального паралича предполагает определение группы инвалидности. Прогноз уровня качества жизни ребенка, страдающего ДЦП, с функциональной недостаточностью остается неопределенным в отношении всех систем организма, объема и степени их адаптации для определения степени декомпенсации и инвалидности. Становится ясным, что медицинская оценка функционального статуса является самостоятельной проблемой, связанной с объективизацией субъективных ощущений пациента, родителей и врача. Эта проблема в развитых странах решается благодаря Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ), которая позволяет применить многомерную шкалу оценки функционального статуса.

ВОЗ 2001 году опубликовала МКФ, которая получила свое название из-за особого внимания к здоровью и функционированию, а не к ограничению жизнедеятельности, что отражает современную трактовку инвалидности. МКФ была официально одобрена Генеральной Ассамблеей ВОЗ и 191 страной в качестве стандарта для описания и измерения здоровья и инвалидности [10].

МКФ позволяет унифицировано решить проблему объективизации субъективных ощущений инвалидов [12]. Использование единых определений инвалидности, основанных на МКФ, позволяет получать международно-сопоставимые данные [1].

Особую актуальность имеет МКФ в отношении детей школьного возраста как для оценки функциональных ограничений по сравнению с обычными детьми, так и для оценки индивидуальных возможностей медикосоциальной реабилитации и освоения образовательной программы. Чаще всего данная классификация применяется для детей школьного возраста с хроническими заболеваниями неврологического профиля [35]. Мы в своей работе детей с ДЦП распределили, согласно классификации, по тяжести двигательных функций и моторных нарушений.

Применение различных классификаций очень важно, так как это позволяет оценить всю клиническую характеристику пациента, выбрать наиболее адекватное в данный момент оперативное лечение, лучше спрогнозировать результаты лечения. Однако все встречающиеся разнообразные классификации чаще всего используются в научных целях и публикациях. В клинической практике на консультативном ортопедотравматологическом приёме основной целью является выявление показаний и определения способа оперативного вмешательства. Полное определение функционального статуса всех систем организма, кодирование сотней функций и структур организма, их активности и участие, а также взаимодействие с различными факторами окружающей среды, которые ограничивают или облегчают многочисленные повседневные действия пациентов, должно, на наш взгляд, проводиться в условиях круглосуточного стационара.

В настоящее время в данном направлении актуальной представляется выработка единых критериев для включения (или исключения) детей в национальные регистры и стандартизации подходов к их реабилитации, а также разработка единого протокола, включающего разносторонние характеристики патологии [17].

Существующие системы лечения детей с ДЦП являются дифференцированными в зависимости от степени тяжести и локализации поражения центральной нервной системы, предполагают создание национальных регистров, начало лечения и профилактических мероприятий с раннего возраста и единообразно с общими критериями оценки функциональных и анатомических нарушений [16, 19, 20, 22, 26, 31].

Наше исследование показало, что обращаемость пациентов с ДЦП в ортопедическое учреждение достаточно высокая. При этом у большинства детей уже имелись ортопедические осложнения, которые потребовали выполнения оперативного вмешательства в течение ближайшего года после консультации. Необходимо отметить тесную связь развития ортопедических осложнений с отсутствием адекватного консервативного ортопедического лечения, сочетающегося с антиспастической терапией.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о недостаточном уровне проводимых превентивных и реабилитационных мероприятий у обратившихся пациентов, что и обусловило весьма высокий процент детей, которым были установлены показания к оперативному ортопедическому лечению в течение ближайшего года после первичной консультации. На основании полученных данных возможно определение подходов и направлений в разработке программы улучшения качества своевременной специализированной и высокотехнологичной помощи детям с ДЦП для повышения качества их жизни и улучшения функциональных способностей.