Ключевой активатор ангиогенеза - фактор роста эндотелия сосудов у больных раком и доброкачественной гиперплазией предстательной железы

Автор: Трапезникова М.Ф., Шибаев А.Н., Казанцева И.А., Морозов А.П., Миронова О.С., Гуревич Л.Е., Уренков С.Б., Кушлинский Н.Е.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 2-3 (10-11), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14054139

IDR: 14054139

Текст статьи Ключевой активатор ангиогенеза - фактор роста эндотелия сосудов у больных раком и доброкачественной гиперплазией предстательной железы

Пристальное внимание исследователей к проблеме рака предстательной железы (РПЖ) обусловлено неуклонным ростом заболеваемости, смертности, а также трудностями своевременной его диагностики [1]. Высокие показатели летальности при РПЖ в значительной мере обусловлены скрытым и бессимптомным развитием опухолевого процесса. При этом от 60 до 80% больных РПЖ уже при первичном обращении имеют метастазы [2], что объясняет низкие показатели выживаемости у данного контингента больных. Кроме того, по данным ряда авторов, уже через 18—25 мес после начала антиандрогенной терапии у большинства больных развивается гормонорезистентность и как следствие наблюдается ирогрессирование роста опухоли и метастазирование. Поэтому необходимы дальнейшие исследования, направленные на изучение биологического "поведения" РПЖ, с целью выявления новых маркеров оценки клинического течения и прогноза заболевания.

Современные исследования показали, что одним из ключевых этапов инвазии и метастазирования злокачественных новообразований, в том числе и РПЖ, является активация ангаогенеза в опухоли [11, 12]. Ангиогенез представляет собой сложный многоэтапный процесс образования новых сосудов из предсуществуюгдих и включает в себя активацию эндотелиоцитов и перицитов, деградацию базальной мембраны и межклеточного матрикса, вызываемую увеличением протеолитической активности эндотелиоцитов, миграцию эндотелиодитов по направлению к ангиогенному стимулу, пролиферацию эндотелиоцитов [3]. При этом активация ангаогенеза опосредована рядом ангиогенных факторов, и среди них наи- более активным является фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) - мультифункциональный цитокин, вызывающий пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток [7]. Кроме того, он акггивирует урокиназу и коллагеназу, в результате чего происходит лизис эндотелиального матрикса, что повышает способность клеток эндотелия к миграции, а опухолевых клеток — к инвазии и метастазированшо.

Данные ряда авторов показывают, что при новообразованиях различной локализации (злокачественные глиомы, рак легкого, рак молочной железы, рак мочевого пузыря) увеличиваются как экспрессия VEGF клетками опухоли, так и его содержание в сыворотке крови [4, 13, 14]. Некоторые авторы полагают, что проведение проспективных исследований уровней VEGF в различных физиологических жидкостях организма больных РПЖ позволит пересмотреть роль цитокина в мониторинге и прогнозе у данного контингента больных [6].

Цель настоящего исследования - сравнительное изучение содержания VEGF в сыворотке крови практически здоровых мужчин, больных РПЖ и доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), а также анализ связи этого показателя с основными клиническими, биохимическими и морфологическими характеристиками заболевания.

Материалы и методы

Обследовали 25 больных с морфологически подтвержденным локализованным РПЖ (7 -TlcNOMO, 15 - T2aNOMO, 3 - ТЗаМШО) до спе- цифического лечения и 36 больных ДГПЖ. Отсутствие отдаленных метастазов у больных РПЖ подтверждено данными клинического, рентгенологического и радиоизотопного обследования.

Иммуногистохимическое окрашивание серийных срезов биоптатов предстательной железы больных РПЖ и ДГПЖ производили с использованием поликлональных кроличьих антител к VEGF ("Santa Cruz Biotechnology", США). Срезы инкубировали с первичными антителами при 4°С в течение 18 ч, в рабочем разведении 1:400. Иммуногистохимическое исследование проводили по авидин-биотиновому методу. Для визуализации реакции использовали раствор диаминобензидина. Экспрессию VEGF клетками предстательной железы оценивали по интенсивности окрашивания секреторных и базальных клеток следующим образом: нет окрашивания или окрашивание менее 5% клеток — (-); окрашивание от 5 до 25% клеток — (+); окрашивание от 25 до 50% клеток — (++); окрашивание более 50% клеток — (+++).

Для статистической обработки данных использовали пакет программ Statistica 5.5. Значения общего ПСА и VEGF между группами сравнивали при помощи критерия Стьюдента. Связь между уровнем общего ПСА и VEGF в сыворотке крови анализировали по модели линейной регрессии, для оценки данных иммуногистохимического исследования использовали двусторонний точный критерий Фищера.

Результаты исследования

Средний возраст больных в группах достоверно не различался: 66,6 + 5,5 года в группе больных РПЖ и 60,3 ± 2,5 года - в группе больных ДГПЖ. Средний уровень общего ПСА в сыворотке крови больных РПЖ составил 22,1 ± 3,72 нг/мл, в сыворотке крови больных ДГПЖ - 5,27±1Д9 нг/мл

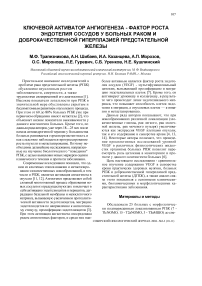

(р<0,01). Среднее значение VEGF в сыворотке крови больных РПЖ составило 518,9 ± 60,7 пг/мл, а в группе больных ДГПЖ -267,9 ± 99,9 пг/мл (р<0,001). У больных РПЖ выявлена отрицательная корреляционная зависимость между уровнями VEGF и ПСА (г=-0,72; р~0,0145) (рис. 1). Никакой зависимости не обнаружено между концентрациями VEGF в сыворотке крови больных РПЖ и стадией заболевания.

Рис. 1. Связь уровней ПСА и VEGF в сыворотке крови 12 больных локализованным и местнораспространенным РПЖ (г=-0,82; р=0,0145)

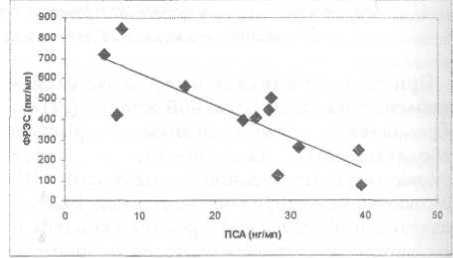

При анализе данных иммуногистохимического исследования были выявлены следующие закономерности. В секреторных и базальных клетках предстательной железы, экспрессирующих VEGF, определялось диффузное цитоплазматическое окрашивание. Ядра клеток не окрашивались.

В биоптатах 1тредсгательной железы больных ДГПЖ VEGF экспрессировали менее чем в 5% секреторных клеток, реакция была слабой (рис . 2). Клетки базального слоя показали очень низкую

Рис. 2. Процент VBGF-позитивных клеток при доброкачественной гиперплазии и раке предстательной железы

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2004. №2-3 (10-11)

иммунореактивность к анти-VEGF. В 17 из 25 (75% случаев) биоптатов VEGF экспрессировали более 50%, в 5 (17%) - менее 50%, и в 2 (6%) -менее 5% клеток базального слоя.

Доля клеток, экспрессирующих VEGF, при РШК значительно превышает долю таковых (секреторных клеток и клеток базального слоя) при ДГПЖ. Во всех 25 биоптатах РПЖ в структурах опухоли определялась иммунореактивность к VEGF: в 18 биоптатах (75,4%) - ++++; в б биоптатах (16,3%) — +++ и в 2 биоптатах (8,3%) - ++- Степень иммунореактивности варьировала от умеренной до сильной (рис. 2).

При анализе связи содержания VEGF в сыворотке крови больных РПЖ и уровня экспрессии его опухолевыми клетками выявлена высокодостоверная корреляционная зависимость г=0,89 (р<0,05).

Обсуждение полученных результатов

Важность процессов неоангиогенеза при росте и прогрессии опухоли показана при новообразованиях различной локализации (рак прямой кишки, молочной железы, почки). По данным J. Folkman et al. [9], при отсутствии развития новых кровеносных сосудов рост опухоли прекращается при достижении объема 2—3 мм3. При снижении рО, в центре опухолевого узла злокачественные клетки начинают продуцировать факторы ангиогенеза [5]. Фактор роста эндотелия сосудов представляет собой один из наиболее мощных активаторов ангиогенеза и участвует в регуляции всех этапов этого процесса. Его эффекты связаны с активацией на мембране клеток специфических рецепторов. В настоящее время получены данные , свидетельствующие о том, что опухолевые клетки, так же как и эндотелиоциты, способны экспрессировать рецепторы VEGF [8]. Следовательно, опухоль может использовать механизмы ангиогенеза не только для увеличения доставки кислорода и питательных веществ, но и для собственной прогрессии и метасгазирования прш аугокринной или паракринной активации рецепторов VEGF на клетках опухоли.

Представленные нами данные показывают, что экспрессия VEGF тканью предстательной железы при ДГПЖ ограничена клетками базального слоя желез, которые представляют собой актив- но пролифериругощий пул клеток железистого эпителия. Злокачественная трансформация приводит к исчезновению двухслойности эпителиальной выстилки желез. Все опухолевые клетки при РПЖ в той или иной степени экспрессируют VEGF и, по всей видимости, выделяют этот фактор в межклеточную жидкость и кровь. Показанная связь между уровнем экспрессии VEGF клетками опухоли и его содержанием в сыворотке крови подтверждает первоначальную гипотезу об основном источнике этого фактора роста у больных РПЖ в отсутствие других неопласги-ческих процессов в организме. Это представляется особенно важным не только в прогнозе, но и в мониторинге заболевания. Однако прогностическую значимость этого показателя еще предстоит изучать. Отсутствие статистически значимой связи между концентрацией VEGF в сыворотке крови больных РПЖ с основными характеристиками опухоли (стадия, степень злокачественности), возможно, связано с относительно малым числом исследуемой выборки.

Выявленную нами обратную корреляционную зависимость между уровнем VEGF и ПСА в сыворотке крови косвенно подтверждают данные ряда авторов об антиангиогенной активности ПСА [10]. В этой работе авторами была показана способность ПСА ингибировать ответы эндотелиоцитов на ангаогенную стимуляцию VEGF и др. ростовыми факторами in vitro. Такая активность ПСА, возможно, поможет объяснить причину относительно более медленного развития РПЖ и широкое распространение скрытых и клинически незначимых форм этого заболевания у мужчин пожилого и старческого возраста по сравнению со злокачественными опухолями других локализаций. Одним из возможных объяснений антиангиогенной активности ПСА, на наш взгляд, может быть специфическое ферментативное расщепление молекулы ростовых факторов.

Таким образом, полученные нами данные показывают важную роль VEGF в канцерогенезе РПЖ, при этом большинство клеток опухоли способно экспрессировать VEGF. Поэтому содержание VEGF в сыворотке крови достоверно выше у больных РПЖ по сравнению с ДГПЖ.

Отрицательная связь между уровнями ПСА и VEGF в сыворотке крови больных РПЖ дает все основания предполагать qiuecrBOBaHHe ан-тиангиогенной активности ПСА. Однако необходимы дальнейшие исследования, в том числе in vitro, направленные на определение молекулярно-биологической основы данного явления.