Ключевые аспекты комплексного подхода к унификации терминов медиации

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные компоненты комплексного подхода к исследованию развивающейся русскоязычной терминологии медиации, описываются особенности использования терминов в медиации, а также определяются этапы работы по упорядочению соответствующих терминологических единиц. В работе обозначены основные препятствия на пути эффективной унификации терминов медиации, выделены критерии построения многоаспектной классификации специальных единиц данной сферы. Автором предпринимается попытка маркирования границ предметной области медиации и разделения терминологии медиации и сходных процедур, направленных на внесудебное разрешение конфликтов. Раскрывается значение кросс-системного подхода к анализу заимствованных из английского языка терминов, выделяются причины «столкновения систем» на уровне терминологии.

Терминология медиации, систематизация, медиация, термин, унификация терминологии

Короткий адрес: https://sciup.org/14110440

IDR: 14110440 | УДК: 81.23 | DOI: 10.15643/jscientia.2017.11.014

Текст научной статьи Ключевые аспекты комплексного подхода к унификации терминов медиации

Funding : The reported study was funded by Russian foundation of basic research (RFBR) according to the research project №15-04-00392.

В качестве альтернативы судебному разбирательству сегодня используется целый ряд технологий внесудебного разрешения споров, среди которых особенно востребована процедура медиации – многоступенчатые переговоры с привлечением нейтрального посредника (медиатора), направленные на примирение сторон и урегулирование конфликтов с последующей разработкой компромиссного медиативного соглашения.

Как коммуникативная практика медиация реализуется через дискурс медиации, который можно охарактеризовать как социально-коммуникативную деятельность участников процесса медиативного урегулирования, направленную на достижение глобальной цели, заключающейся в разрешении конфликта и разработке компромисса [3, с. 112]. В рамках настоящей работы мы рассматриваем терминологию медиации (ТМ), с помощью которой оформляется документация, манифестируются позиции участников, обозначается предмет спора и фиксируется финальное соглашение сторон.

Интерес к терминологической составляющей современного дискурса медиации обусловлен существованием целого ряда проблем, связанных с выбором и использованием специальных единиц данного профессионального языка. Плохо адаптированная терминология не только затрудняет обмен опытом между специалистами, обучение новых медиаторов и их интеграцию в развитие медиации на международном уровне, но и фактически препятствует доступу широкого круга лиц к процедуре, которая активно практикуется в развитых странах [8].

Как отмечают практикующие медиаторы, на современном этапе развития данной технологии в России в профессиональном сообществе не сформировалось единого мнения о целесообразности использовании ряда терминологических единиц для обозначения различных понятий в сфере досудебного разрешения конфликтов. Так, например, по словам Д.Л. Давыденко, до сих пор остается актуальным «вопрос о наименовании договора, которым стороны прекращают возникший между ними спор» [2, с. 47] (в ТМ зафиксированы термины «мировое соглашение», «медиативное соглашение», «примирительное соглашение», «соглашение об урегулировании спора»). Автор указывает, что термин «мировое соглашение», давно употреблявшийся в юридической практике для обозначения «договора о прекращении спора», не стал общепризнанным, был исключен из законопроекта «О примирительной процедуре с участием посредника (медиации)» и заменен на «соглашение об урегулировании спора» [2, с. 47]. Проблема выбора корректного термина характерна для рассматриваемой сферы в целом, что отражается в следующих негативных явлениях в составе ТМ: многочисленные (часто необоснованные) заимствования из смежных сфер и термины-синонимы (сессия, встреча, сеанс, кокус); заимствованные из английского языка термины, основанные на метафоре, значение которой не всегда понятно носителям русского языка (shuttle mediation – челночная медиация). Дефиниции некоторых терминов медиации, встречающиеся в современной профессиональной и методической литературе, не дают полной информации, необходимой для понимания значения понятия. Таким образом, одним из ключевых вопросов в исследовании лингвистических аспектов медиации, является проблема унификации терминов данной сферы.

В наиболее общем виде упорядочение терминологии как динамической системы осуществляется в несколько этапов, среди которых исследование лингвистических особенностей терминов, систематизация терминологической лексики через отбор специальных единиц и составление наиболее полной базы терминов, а также создание терминологических стандартов и гармонизация терминологии – «межъязыковое упорядочение, обеспечение сопоставимости терминологии национального и международного уровней, планомерная интернализация терминов» [5, с. 138].

Развитие медиации и ее понятийного аппарата (появление новых терминов, уточнение дефиниций и т.д.) во многом детерминировано социально-историческими закономерностями, и выбор технических этапов по упорядочению терминологии и конкретных унифицирующих средств зависит не только от структурно-семантической специфики терминов, но и от ряда экстралингвистических факторов (внедрение новых методов разрешения споров, развитие гибридных форм АРС (альтернативное разрешение споров) на базе медиации, и т.д.). Для русскоязычной ТМ, которую на современном этапе можно охарактеризовать как открытую и динамично развивающуюся, можно предложить следующую комбинацию шагов по унификации терминов.

На первом этапе необходимо определить предметную область, «для которой предполагается упорядочить терминологию» [7, с. 2], а также рассмотреть особенности использования терминологии в данной сфере. Предмет медиации – успешные переговоры между двумя или несколькими конфликтующими сторонами с участием нейтрального посредника (медиатора) с целью заключения примирительного медиативного соглашения. Не являясь инструментом регулирования общественных и политических отношения в широком смысле, медиация, однако, набирает популярность как эффективный метод досудебного примирения, так как позволяет совместно с другими участниками процесса разработать компромиссное решение. Процедуру проводят аккредитованные специалисты, а результаты фиксируются в официальном медиативном соглашении.

Однако при более детальном приближении к проблеме обнаруживается, что маркирование границ предметной области медиации – это неоднозначный вопрос, так как медиация является одной из технологий направления АРС, в рамках которого существует еще несколько относи- тельно похожих процедур. Будучи генетически родственными методами (общие принципы: отказ от поиска истины в пользу поиска компромисса, фокус на переговорном процессе), медиация, третейское разбирательство (arbitration), переговоры с участием посредника (facilitated negotiation или facilitation), примирительные процедуры (conciliation) и независимое разрешение (adjudication) направлены на урегулирование споров без привлечения суда. Ключевые отличия, однако, заключаются в функциях специалистов, участвующих в разрешении конфликта, их полномочиях по принятию решений, степени вовлеченности сторон и посредников.

Таким образом, мы рассматриваем медиацию как одно из течений в рамках общей теории (АРС), отмечая, что предметное поле медиации, в границах которого организуются медиативные термины, обнаруживает пересечения с другими процедурами АРС. В свою очередь ТМ, будучи функционально самостоятельной, включает межотраслевые терминологические заимствования (из терминологий обозначенных выше процедур, а также из психологии, конфликтологии, юриспруденции). Причина использования таких единиц в медиации заключается не только в концептуальной близости процедур, но и в активном развитии гибридных технологий АРС, базирующихся на медиативном методе разрешения споров (мед-арб, медиация с арбитражем последнего решения и т.д.).

Номинируя узкоспециальные медиативные понятия, русскоязычная ТМ обслуживает «когнитивно-коммуникативное пространство» [1, с. 74], которое представляет собой деятельность людей, вовлеченных в медиацию. В основе данной структуры лежит комплекс значимых категорий (общие для всей ТМ фундаментальные смыслы, заложенные в глубинную семантику множества базовых терминов), которые мы считаем ключевым критерием для выделения собственно ТМ из всей совокупности терминов АРС. Так, формирование понятийного аппарата медиации осуществляется на базе следующих категорий понятий: процессы, феномены, характеристики, ситуации (состояния), инструменты, деятели и материальные объекты [3, с. 112]. На каждом этапе примирительной процедуры реализуются специфические термины, которые называют ключевые для данной сферы понятия и отношения. И если в устной медиации термины используются для обеспечения успешного коммуникативного взаимообмена и выполнения различных установок конфликтующих сторон, то для письменного дискурса медиации специальные единицы – это строевые элементы текста, эффективно реализующие функцию информирования, закрепления позиций участников и разработанных в рамках медиации договоренностей.

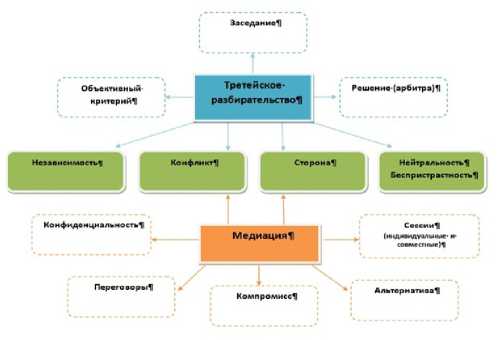

Заметим, что при определении границ ТМ и смежных терминологий функциональные особенности технологий АРС являются лишь вспомогательным фактором, так как демаркация производится в первую очередь на основе содержания рассматриваемых понятий. Базовые термины данной сферы вербализируют уникальные для медиации смыслы, специфические характеристики процесса. Так, из всех процедур АРС только для медиации характерно внимание к эмоциональному состоянию участников спора, к позитивной трансформации конфликта, что отражается в наличии в ТМ терминов, номинирующих понятия, относящиеся к сфере межличностных конфликтов, отношений и пограничных, маргинальных психологических состояний [3, с. 112] (рис. 1).

Рисунок. 1 Основные концептуальные области, репрезентируемые терминами медиации и третейского разбирательства (пересечения и различия)

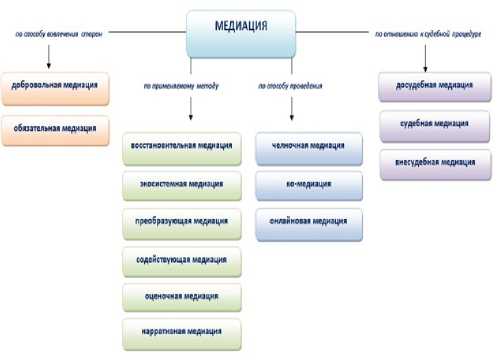

Рисунок 2. Видовые отношения в ТМ (термин «медиация»)

Второй этап работы над упорядочением терминологии – составление наиболее полной базы терминов данной области для создания «лексикографического терминологического источника, которым является терминологический стандарт» [7, с. 2]. В рамках настоящего исследования была составлена электронная «Многоаспектная англо-русская база данных терминологии медиации» (свидетельство о государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) №2016621674 от 16.12.2016) [6], отбор терминологический лексики в которую происходил в соответствии с признанными в современном терминоведении основополагающими (системность, точность) и желательными (краткость, моносе-мичность, мотивированность и т.д.) [1] характеристиками термина.

Целью систематизации материала на данном этапе является «уравновешение» существующей системы устоявшихся понятий в области медиации и системы терминов, репрезентирующих данные понятия. Установление баланса между данными системами можно назвать успешным только при условии, что в ТМ устранены такие негативные явления, как избыточная синонимия, полисемия терминов, необоснованная транстерминологизация. В базу также не включаются используемые в данной области нетерминологические лексические единицы (фразеология, профессионализмы и т.п.). В результате такой работы терминология представляется в виде системы, в которой определенному специализированному концепту соответствует конкретный термин [3, с. 111].

Следующий этап предполагает определение системных связей между отобранными терминами. С целью получить наиболее полное представление о специфике терминов медиации нами была построена многоаспектная классификационная схема русскоязычной ТМ, отражающая видовые, иерархические отношения, характерные для единиц системы [6]. При составлении данной схемы мы рассматривали лингвистические характеристики специальных единиц (структура, мотивационные модели и т.д.), содержательную типологию терминов по объекту названия (пример отражения классификационных отношений между системообразующим термином «медиация» и его производными единицами можно наблюдать на рис. 2), а также распределение терминов медиации в соответствии с логической категорией репрезентируемого понятия.

Необходимо отметить, что важной задачей на обозначенных стадиях работы по упорядочению терминологии медиации является устранение кросс-системных противоречий при заимствовании терминоединиц из других языков.

Заимствование англоязычных терминов медиации в русскоязычную ТМ происходит при контакте культур, который сегодня реализуется через активную интеграцию России в мировое научное пространство, глобализацию процессов профессионального обмена, увеличения доли международных медиативных процедур, проводимых с участием российских специалистов. Кросс-системный подход к унификации заимствованных терминов предполагает, что в фокусе исследования находится ситуация «пересечения систем», при которой на лексическом уровне, помимо эквивалентной группы терминов, обнаруживаются специальные единицы, репрезентирующие понятия, не имеющие точного аналога в одной из систем. В рамках данного исследования в качестве пересекающихся систем мы рассматриваем вступающие в контакт правовые культуры и модели альтернативного разрешения конфликтов, функционирующие в России и англоязычных странах.

Несмотря на стремление термина к однозначности, значение некоторых единиц ТМ обнаруживает прямую зависимость от контекста употребления (например, слово медиация используется как общее обозначение любой посреднической практики и как термин официальной процедуры внесудебного урегулирования споров). Соответственно, унификация терминов медиации требует обращения к сфере использования медиативного термина в реальной жизни, в реальных правовых системах и сопоставления правовых понятий, стоящих за самим термином [4, с. 13].

С целью рассмотрения различий между терминоеди-ницами двух систем в рамках кросс-системного подхода применяется комплексный метод, включающий дистрибутивный и дефиниционный анализ, построение понятийных сетей. Это дает возможность не только сравнить контексты употребления англоязычных терминов и их русских эквивалентов, но и определить группу английских терминов, номинирующих понятия, отсутствующие в российской правовой культуре или системе ценностей, а также выделить ложные соответствия. Сравнительный анализ англоязычной и русскоязычной терминологии, используемой для обеспечения процесса медиации, позволил обозначить общие характеристики двух систем и выделить группу англоязычных терминов, не имеющих точных русскоязычных соответствий (например, zipper clause, satisfaction triangle, I-statements, baseball arbitration, logrolling ).

Знание специальной лексики, используемой в медиации, является обязательным условием для понимания и дальнейшего использования данного профессионального языка. Комплексный подход к унификации терминов позволяет провести гармонизацию ТМ, выявить наиболее приемлемые стратегии передачи терминов (включая подбор внешней формы терминологической единицы и корректировку дефиниции), функционирование которых в двух системах специфично. Кроме того, маркирование содержательных границ молодой терминологии позволяет эффективнее анализировать процессы транстерминологизации и определять нецелесообразные межотраслевые заимствования.

Список литературы Ключевые аспекты комплексного подхода к унификации терминов медиации

- Голованова Е.И. Введение в когнитивное терминоведение: учеб. пособие. М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. 224 с.

- Давыденко Д.Л. Вопросы юридической терминологии в сфере «альтернативного разрешения споров»//Третейский суд. 2009. № 1. С. 40-53.

- Моногарова А.Г. Проблема синонимических рядов при систематизации терминологии медиации//Сборник материалов II Международной научно-практической конференции, Белорусский государственный университет «Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире», 17-18 ноября 2016 года, Минск, Издательский центр БГУ: 2016. С. 110-114.

- Некрасова Т.П. Особенности перевода юридической терминологии с русского языка на английский язык: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2013. 32 с.

- Пашаева Г.Б. Основные принципы и меры унификации терминов//Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2015. С. 137-143.

- Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2016621674. Многоаспектная англо-русская база данных терминологии медиации/Моногарова А.Г. (RU). Зарегистрировано в Реестре баз данных от 16.12.2016.

- Тюрикова Н.А. Лингвистические аспекты стандартизации и унификации терминологии отрасли («документоведение и архивоведение»)//Вестник Московского государственного областного университета. 2013. № 1. С. 15.

- McCorkle S., Reese, M. Mediation Theory and Practice 2nd ed. Edition. Boston: Allyn and Bacon, 2005. 214 p.