Ключевые аспекты перехода экономической системы к шестому технологическому укладу

Автор: Урасова А.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Экономическая политика и управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение: учет динамики развития технологических укладов, понимание и использование основных движущих сил, приводящих к расширению использования передовых технологий в производстве, открывает перед Россией возможность развития отраслей шестого технологического уклада, что может способствовать переходу на инновационный путь развития. Необходимость такого перехода для нашей страны и обусловила актуальность данной работы. Цель: выявить ключевые аспекты перехода к шестому технологическому укладу, связанному с включением в производство человеческого сознания, способного стать самостоятельной производительной силой. Методы: методологической основой исследования стал системный анализ, представляющий собой последовательность действий по установлению структурных связей между основными элементами региональной экономики. Результаты: автором выделены ключевые аспекты перехода к шестому укладу, которые рассмотрены в двух направлениях: фундаментальная наука и модель экономической системы. Выводы: в сфере фундаментальной науки можно наблюдать появление множества теорий и концепций, обосновывающих закономерности социально-экономического развития на фоне кризиса в научной сфере на государственном уровне, возникновение большого числа технических и технологических новаций, а также процессы синтеза достижений по ключевым технологическим направлениям. При этом модель экономического развития характеризуется наличием кризисных явлений, многоукладностью развития, требующих существенных технико-технологических прорывов.

Технологический уклад, экономический кризис, qwerty-эффект, техноценоз, структурно-демографическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/147204234

IDR: 147204234 | УДК: 330 | DOI: 10.17072/2218-9173-2017-1-52-61

Текст научной статьи Ключевые аспекты перехода экономической системы к шестому технологическому укладу

Введение: учет динамики развития технологических укладов, понимание и использование основных движущих сил, приводящих к расширению использования передовых технологий в производстве, открывает перед Россией возможность развития отраслей шестого технологического уклада, что может способствовать переходу на инновационный путь развития. Необходимость такого перехода для нашей страны и обусловила актуальность данной работы.

Цель: выявить ключевые аспекты перехода к шестому технологическому укладу, связанному с включением в производство человеческого сознания, способного стать самостоятельной производительной силой.

Методы: методологической основой исследования стал системный анализ, представляющий собой последовательность действий по установлению структурных связей между основными элементами региональной экономики.

Результаты: автором выделены ключевые аспекты перехода к шестому укладу, которые рассмотрены в двух направлениях: фундаментальная наука и модель экономической системы.

Выводы: в сфере фундаментальной науки можно наблюдать появление множества теорий и концепций, обосновывающих закономерности социально-экономического развития на фоне кризиса в научной сфере на государственном уровне, возникновение большого числа технических и технологических новаций, а также процессы синтеза достижений по ключевым технологическим направлениям. При этом модель экономического развития характеризуется наличием кризисных явлений, многоукладностью развития, требующих существенных технико-технологических прорывов.

Явление технологического уклада в развитии рыночной экономики рассматривали многие экономисты с середины XIX века. В конце XIX – начале XX веков о технологических укладах писали: К. Маркс, Ф. Энгельс, М. И. Туган-Барановский, К. Виксель, В. Парето, Р. Гильфердинг, К. Каутский, А. Афталион, Г. Мур, Ж. Лесюор и др. Таким образом, к середине XX столетия сложилось мощное поле для исследований в данном направлении.

В XX веке сформировалось определение понятия «технологический уклад», под которым понимаются различные формы общественного хозяйства, базирующиеся на соответствующих формах собственности на средства производства.

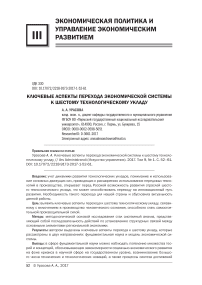

В условиях экономического кризиса и вызванных им существенных изменений социально-экономической и политической действительности жизненно важным для многих регионов становится вопрос о возможности промышленного прорыва и перехода к шестому технологическому укладу, в основе которого лежат приборо- и роботостроение, биокомпьютерные системы и биомедицина, о чем пишут многие исследователи (Лаврикова, 2017). Элементы последующего технологического уклада всегда возникают в недрах предыдущих укладов. В этой связи, целью данной статьи является выявление ключевых аспектов перехода к шестому технологическому укладу, связанному с включением в производство человеческого сознания. То есть человеческое сознание может стать самостоятельной производительной силой, а соответствующие технологии можно обозначить как когнитивные (рис. 1). До настоящего времени производство продукта не требовало прямого участия человеческого сознания.

Рис. 1. Смена технологических укладов

Теория технологических укладов активизировала исследовательские процессы исторической динамики (как в экономической сфере, так и в иных сферах общественной жизни). В результате появилось довольно большое число теорий, концепций, касающихся обоснования закономерностей исторического развития. Среди прочих стоит упомянуть теорию инновационного развития Брайана Артура (Arthur, 1990), теорию техноценоза (Фуфаев, 1989; Фуфаев, 1991a; Фуфаев, 1991b), структурно-демографические модели П. В. Турчина (Турчин, 2010). Представляется целесообразным рассмотреть основные положения данных теорий, поскольку их появление свидетельствует о зарождении шестого технологического уклада.

В 80-е годы XX века стали возникать идеи о зависимости настоящего от предшествующего развития для социально-экономических институтов, что схоже с зависимостью от предшествующего развития в сфере технологий, так как обе они основываются на абсолютной ценности адаптации к существующей практике (отклонения от нее оказываются затратными). В этот период появляется понятие технических инноваций и QWERTY-эффектов, а применительно к институциональным инновациям – понятие «path dependence» (Margolis et al., 1998), то есть зависимость от предшествующего развития.

Многие исследователи (Arthur, 1990) стали применять теорию зависимости от предшествующего развития к экономической истории институтов, что позволило выделить их альтернативные издержки и сделать выводы об эффективности выбора в точках бифуркации социально-экономического развития. Можно сказать, что эта теория базируется на метанаучной синергетической парадигме (Бородкин и др., 1992; Бородкин, 2003). Центральным понятием данной теории является QWERTY-эффекты (David, 2000). Под ними понимаются все виды относительно неэффективных, но устойчивых стандартов, которые можно выявить, сравнивая реально сосуществующие технические стандарты, а также сопоставляя реализованные технические инновации с потенциально возможными реализованными новациями.

Теория QWERTY-эффектов появилась по нескольким причинам. Прежде всего, речь идет о превышении сроков физического износа над сроками морального износа оборудования. Теория QWERTY-эффектов в этом случае предлагает минимизировать разницу между сроками морального и физического износа оборудования (Liebowitz et al., 2000), т.е. предлагает выпускать товары с коротким сроком эксплуатации. В качестве второй причины можно обозначить взаимосвязанность элементов системы (так называемые сетевые эффекты). Здесь предлагается раздробить систему технологий или институтов, чтобы уменьшить возможность QWERTY-эффектов. В-третьих, эффект экономии на масштабе, который действует преимущественно в самых передовых отраслях промышленности и сфере услуг. И, наконец, четвертая причина – меняющаяся предельная отдача – фактор, который необходимо прогнозировать, равно как и его последствия (Liebowitz et al., 2000). Таким образом, из названных четырех причин QWERTY-эффектов ограниченно повлиять реально лишь на первую и четвертую. Это означает, что преодолеть негативные последствия зависимости от предшествующего развития невозможно, а можно только их минимизировать.

Значительное место в развитии теории технологических укладов занимает теория техноценоза (Фуфаев, 1991b). Под техноценозом понимается сложная система типа производство, предприятие, город, промышленный регион, отрасль, страна. Данный термин приобрел широкую популярность и является одной из основных проблем в теоретическом исследовании техне-тики (Кудрин, 1993), при решении практических задач рыночной экономики. Необходимо отметить, что структура ценозов описывается как дискретными, так и непрерывными величинами, для чего используются описания видовым Н-распределением и ранговым Н-распределением (Фуфаев, 1991а) соответственно. В частности, данная теория была рассмотрена на примере управления инфраструктурой множества предприятий выделенного мегаценоза (Фуфаев, 1991а) – совокупности ценозов различной природы и назначения выделенной территориально-административной системы с целью создания конкурентоспособной предпринимательской среды.

Исследования в данном направлении доказали (Глазьев и др., 2009; Каблов, 2010; Львов и др., 1986), что Российская Федерация на десятки лет отстала от процессов, формирующих социально-политико-экономические структуры (Рыбцев, 2011), в которых обеспечено действие естественного и информационного отбора в условиях рыночной экономики, управляемой посредством применения объективных законов развития систем, являющихся био-, техно-, социо-, информценозами (Кудрин и др., 1994). В то время как развитые капиталистические страны сформировали собственные социальноэкономические пространства по принципам, родственным ценозам, что обусловило их стабильное развитие.

Множество предприятий существующей социально-экономической системы (города, региона, страны) обеспечивают функционирование ценоза и образуют его инфраструктуру, рассматриваемую как единое целое и характерную для ограниченного пространства, где сформировались определенные условия, которые могут изменяться под действием совокупности внешних и внутренних факторов.

Таким образом, концепция рыночной экономики как саморегулирующейся системы получает свое выражение и формализацию, а также динамичное развитие в теории динамики структуры ценозов (Паршин и др., 2014), которая позволяет учесть аккумулированный опыт и разработать экономическую программу стремительной эволюции от нерыночной к развитой рыночной экономике.

Нестандартным представляется и подход П. В. Турчина (Турчин, 2010), который создал структурно-демографические модели. Основные особенности его подхода заключаются в следующем: вербально сформулированные теории могут трансформироваться в математические модели; количественные прогнозы создаются на основе нескольких альтернативных теорий или моделей; эмпирической проверке подвергается только та из моделей, которая прогнозирует исходные данные максимально достоверно. Эти положения П. В. Турчин применил к социальным и историческим вопросам, что получило название клиодинамики (Турчин, 2010), т.е. источника теорий и моделей, направляющих эмпирические исследования.

Как мы видим, многие авторы пытались обосновать закономерности социально-экономических изменений и спрогнозировать развитие социальноэкономической системы. Общим положением обозначенных систем является то, что экономика отдельно взятой страны не может принадлежать единственному технологическому укладу (Нуреев и др., 2006). Существуют расчеты процента принадлежности страны, региона действующему на определенном этапе развития технологическому укладу. В современных условиях передовыми технологиями в большей мере обладают экономики США, Японии и КНР. В частности, в США доля производительных сил четвертого технологического уклада составляет порядка 20 %, пятого – 60 % и около 5 % относится к шестому укладу (Паршин и др., 2014). Япония занимает первое место среди развитых инновационных стран, что обусловлено синтезом всех ключевых отраслей инновационной сферы (Паршин и др., 2014), в которую включены государство, научно-исследовательские институты и бизнес-структуры.

Говоря о России, стоит отметить, что доля технологий пятого уклада составляет порядка 10 % (в сфере военно-промышленного комплекса и авиакосмической промышленности), более 50 % технологий относится к четвертому укладу, более 30 % – к третьему укладу, около 10 % – ко второму (Паршин и др., 2014) . Отсюда видно, что переход к шестому технологическому укладу требует опережающего развития в сфере науки и динамичной реализации большинства ее достижений. А это влечет за собой необходимость изменения форм и методов управления (Николис и др., 1979), организации и финансирования работ с целью выделения науки в самостоятельную отрасль экономики, что обусловливает активизацию в области фундаментальных научных исследований.

Следовательно, переход к шестому технологическому укладу ставит комплекс задач, связанных с синтезом достижений по ключевым технологическим направлениям (Глазьев и др., 2009) (сфера био- и нанотехнологий, генной инженерии, мембранных и квантовых технологий, микромеханики, фотоники, термоядерной энергетики и др.), созданием искусственного интеллекта.

Необходимость перехода к шестому технологическому укладу для России определена рядом специфических факторов, наиболее значимым из которых является технологическое отставание экономики Российской Федерации от стран-лидеров.

Переход национальной экономики к новому укладу является длительным и разнонаправленным процессом, несущим в себе массу сопутствующих рисков (Коуэн, 2004): например, риск потери инвестиционных вложений во внедрение и производство технологий нового уклада, что порождает проблему недоверия иностранных инвесторов.

Согласно теории Н. Д. Кондратьева, переход от одного технологического цикла к другому непременно сопровождается постоянным системным кризисом, о чем свидетельствуют события предшествующих кризисов (1998, 2008, 2014 годов). Кроме того, существует риск несвоевременного выхода из кризиса, под угрозой стоит стратегическая цель сокращения отставания России от передовых стран.

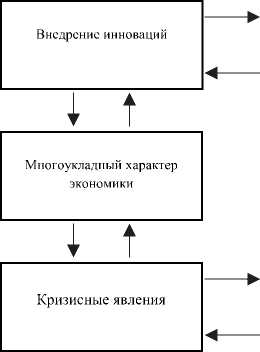

Таким образом, представляется целесообразным обозначить элементы перехода к шестому технологическому укладу (табл. 1).

Таблица 1

|

Сфера |

Составляющие перехода |

|

Фундаментальная наука |

Появление множества теорий и концепций, обосновывающих закономерности социально-экономического развития на фоне кризиса в научной сфере на государственном уровне. |

|

Появление большого числа технических и технологических новаций. |

|

|

Процессы синтеза достижений по ключевым технологическим направлениям. |

|

|

Модель экономической системы |

Появление кризисных явлений в экономике. |

|

Многоукладный характер экономики, требующий существенных технико-технологических прорывов в условиях сохранения конкурентоспособности экономики. |

|

|

Внедрение инноваций (рост основных показателей). |

Ключевые аспекты перехода к шестому технологическому укладу

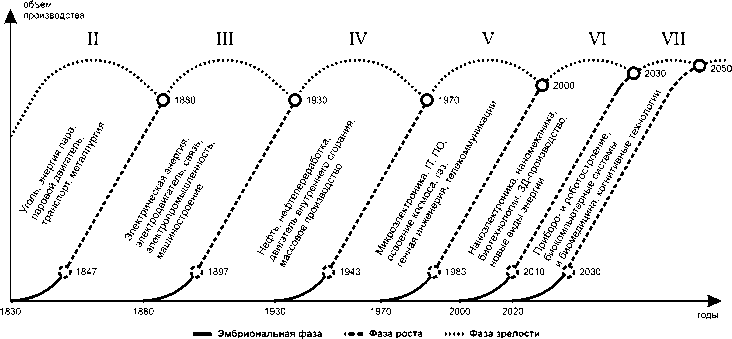

Считаем, что ключевыми направлениями на этапе перехода к шестому технологическому укладу становятся наука, как самостоятельная сфера общественной жизни (наука фундаментальная), и модель экономической системы. В научной сфере на фоне кризиса на государственном уровне (кризис системы управления) в условиях перехода можно наблюдать существенную активизацию исследований, направленных на выявление закономерностей социальноэкономического развития как страны, так и отдельного региона, которые, являясь элементом нового уклада, одновременно способствуют кристаллизации других элементов, имманентных научной сфере (рис. 2).

Фундаментальная наука

Модель экономической системы

Шестой технологический уклад

Теории и концепции, обосновывающие закономерности социальноэкономического развития

Технические и технологические новации

Синтез достижений по ключевым технологическим направлениям

Рис. 2. Ключевые аспекты перехода к шестому технологическому укладу

Кроме того, непременным элементом нового уклада становятся технические и технологические новации, внедрение которых в производство постепенно возрастает, что приводит к синтезу достижений по ключевым технологическим направлениям. В модели экономической системы при этом наблюдается кризис либо цикл кризисов, что на фоне сосуществования нескольких технологических укладов делает необходимым техникотехнологический прорыв, т.е. переход к новому укладу.

Список литературы Ключевые аспекты перехода экономической системы к шестому технологическому укладу

- Бородкин JI. И. «Порядок из хаоса»: концепции синергетики в методологии исторических исследований//Новая и новейшая история. 2003. № 2. С. 98-118.

- Бородкин Л. И., Свищев М. А. Ретропрогнозирование социальной динамики доколхозного крестьянства: использование имитационно-альтернативных моделей//Россия и США на рубеже XIX-XX вв.: Математические методы в исторических исследованиях/Отв. ред. Л. В. Милов, В. Л. Мальков. М.: Наука, 1992. С. 348-365.

- Глазьев С. Ю. Харитонова В. В. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике. М.: Тровант, 2009. 304 с.

- Коуэн Р. Зависимость от предшествующей траектории развития, причинная связь и экономическая политика//Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2004. Т. 2, № 4. С. 20-28.

- Каблов Е. Н. Шестой технологический уклад//Наука и жизнь. 2010. № 4. С. 2-7.

- Кудрин Б. И., Жилин Б. В., Лагуткин О. Е., Ошурков М. Г. Ценологическое определение параметров электропотребления многономенклатурных производств. Тула: Приокское кн. изд-во, 1994. 122 с.

- Лаврикова Ю. Г. Переход технологического развития экономики России на VI-VII уклады (презентация Power Point) . URL: https://cloud.mail.ru/public/843W/ebJPTqC2g (дата обращения: 18.02.2017).

- Львов Д. С., Глазьев С. Ю. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП//Экономика и математические методы. 1986. № 5. С. 22-34.

- Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. М.: Мир, 1979. 512 с.

- Нуреев Р., Латов Ю. Что такое зависимость от предыдущего развития и как ее изучают российские экономисты//Общественные науки и современность. 2006. № 2. С. 118-129.

- Паршин М. А., Круглов Д. А. Переход России к шестому технологическому укладу: возможности и риски //Современные научные исследования и инновации. 2014. № 5. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/05/33059 (дата обращения: 19.11.2016).

- Рыбцев В. В. Переход к шестому технологическому укладу как механизм перехода к инновационному пути развития//Креативная экономика. 2011. № 4. С. 3-8.

- Турчин П. В. Историческая динамика: на пути к теоретической истории. М.: URSS, 2010. 365 с. Фуфаев В. В. Оптимизация структуры техноценозов//Электрификация металлургических предприятий Сибири: сб. Вып. 6/Под ред. Б. И. Кудрина. Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1989. С. 151-159.

- Фуфаев В. В. Структурно-топологическая устойчивость динамики ценозов//Кибернетические системы ценозов: синтез и управление. М.: Наука, 1991а. С. 18-26.

- Фуфаев В. В. Оптимизация Н-распределения по интервальным моделям целевых функций//Технико-экономические проблемы оптимизации режимов электропотребления промышленных предприятий. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 1991b. С. 31-32.

- Arthur В. Positive Feedbacks in the Economy//Scientific American. 1990. Vol. 262, № 5. P. 92-99. David Р. А. Path Dependence, Its Critics, and the Quest for "Historical Economics" . URL: http://www-siepr.stanford.edu/workp/swp00011.pdf (дата обращения: 08.02.2017).

- Liebowitz S. J., Margolis S. E. Winners, Losers and Microsoft. Oakland: The Independent Institute, 2000. 201 р.

- Margolis S. E., Liebowitz S. J. Path Dependence//The New Palgrave Dictionary of Economics and Law/Ed. by P. Newman. L.: Palgrave Macmillan, 1998. 154 р DOI: 10.1007/978-1-349-14286-6

- Кудрин Б. И. Введение в технетику. Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1993. 552 с.