«Княжеские» аланские курганы на Верхнем Тереке (Брут, Беслан)

Автор: Габуев Т.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

В верховьях реки Терек в Северной Осетии расположены две крупные аланианские городки - Брут около деревни Брут и Зильги недалеко от города Беслан (рис.1) - в окружении многочисленных захоронений, содержащих катакомбные захоронения. На погребальной земле в Беслане, где было раскопано несколько сотен захоронений, есть несколько богатых захоронений, датирующихся в основном из 3-го с. AD, в котором содержатся предметы из золота, которые могут быть истолкованы как принадлежащие к княжеской элите. В захоронении Брут 1 были раскопаны 23 кургана. Из них 21 (№ 2-21 и 23) являются аланскими и относятся к концу 4-го / началу 5-го века и концу 5-го / начала 6-го века. Этот временной интервал можно разделить на четыре периода, которые облегчают идентификацию княжеских захоронений. Первый период (конец 4-го / начало 5-го века) представлен единым захоронением № 13, что не позволяет присвоить покойный социальный статус. Второй период (первая половина 5-го века) представлен рядом захоронений, среди которых выделяется курган 7 (рис. 5-7), а также курган 6. Среди курганов третьего периода (середина 5 века ) выделяется курган 2 (рис. 2-4). Этот курган был самым богатым и его можно считать королевским. Что касается 4-го периода (конец 5-го века / начало 6-го), было трудно установить иерархию между курганом 21 и курганом, раскопанным В. Л. Ростуновым в 1996 году около деревни Брут. Они относятся к тому же периоду, но не обязательно относятся к той же дате в этот период. Учитывая, что в захоронении в Беслане нет элитных захоронений хуннского и пост-хуннского периода, до сих пор было сложно установить характер отношений между властными структурами в Бруте и Беслане.

Аланы, брут, беслан, курганы, катакомбы, княжеские погребения

Короткий адрес: https://sciup.org/14328644

IDR: 14328644

Текст научной статьи «Княжеские» аланские курганы на Верхнем Тереке (Брут, Беслан)

С середины I в. н. э. в низовьях Дона и Северного Причерноморья алан фиксируют античные авторы (Плиний, Иосиф Флавий и др.). Попав на страницы исторических хроник, аланы заявляют о себе как о серьезной политической и военной силе. В I–II вв. из районов Дона они совершают неоднократные походы на Дунай, а также в Закавказье (Грузию, Армению) и Переднюю Азию (Мидию, Каппадокию). Походы алан в Закавказье и Переднюю Азию проходили через Дарьяльский перевал, т. е. через Центральное Предкавказье. Отсутствие аланских погребальных памятников I – первой пол. II в. н. э. в Предкавказье не дает пока (подчеркну – пока) возможности говорить о том, что какая-то крупная аланская группировка закрепилась на данной территории уже в это время. Письменные источники также не фиксируют алан в Предкавказье в указанную эпоху, но о присутствии их здесь в III в. надежно свидетельствуют два важных источника.

В первую очередь это надпись верховного зороастрийского жреца Ирана Картира на Каабе Зороастра в честь Шапура I Сасанида (240–272 гг.) ( Луконин , 1979. С. 19). Надпись была сделана после победы Шапура I над войсками римского императора Валериана в 259 г. и распространения власти Сасанидов на провинции «не-Ирана» на западе. Упоминание Алании и Аланских ворот (Дарьяльский проход) в надписи Картира свидетельствует о том, что в 60–70-х гг. III в. аланы на Кавказе уже занимали прочные политические позиции и место их обитания называлось Аланией. Ряд ученых не разделяют мнение о том, что в указанной надписи речь идет об аланах и Алании. Они считают, что в ней упоминаются албаны и Албания ( Гаджиев , 2002. С. 43, 44; 2003). Окончательный ответ на вопрос, кто прав, должны дать специалисты языковеды.

Еще одним из ранних источников, свидетельствующих о пребывании алан на Кавказе, является «Арабская версия Агафангела». В ней повествуется о крещении народов Кавказа Григорием Просветителем в годы царствования армянского царя Тиридата III (ок. 287 – ок. 330 г.). Наряду с царями Грузии и Абхазии и множеством князей упомянут и «царь аланский», к которому обратился Тиридат с призывом принять христианство и разрушить капища идолов ( Марр , 1905. С. 111–115).

Более поздние источники (армянские и грузинские) указывают на их присутствие здесь начиная с I в. н. э. В «Жизни картлийских царей», написанной Леонти Мровели в XI в. и являющейся составной частью «Картлис Цховреба» («Жизнь Грузии»), и у Моисея Хоренского (V в.) аланы упоминаются неоднократно. Я не буду останавливаться на сюжетах, описанных в этих и других источниках, они были мною рассмотрены ранее ( Габуев , 1999. С. 31–54). Следует только отметить следующее: если походы алан в Закавказье в 72 и 135 гг., скорее всего, начинались из района Танаиса – низовьев Дона, то все последующие брали свой старт из районов Центрального Предкавказья.

С середины III и до V в. включительно военная активность алан на Кавказе неуклонно возрастает, о чем сообщает Леонти Мровели. Походами их в Закавказье отмечены периоды правления грузинских царей Амазаспа, современника персидского царя Шапура I Сасанида (241–272 гг.), а также Аспагура, Мириана (IV в.) и Вахтанга Горгасала (V в.) ( Леонти Мровели , 1979. С. 35, 37, 39, 81–85). О военной активности алан в Закавказье сообщают и армянские источники (подробнее см.: Габуев , 1999). В большинстве случаев в описании этих событий сообщается, что аланам предводительствуют цари.

Все эти свидетельства говорят о существовании на территории Предкавказья Алании, возглавляемой царями. Возникает вопрос – являлись ли эти «цари» реальными правителями данных территорий или это были племенные вожди, возглавлявшие воинские аланские контингенты? Упоминание самого термина «цари» указывает на высокий авторитет аланских предводителей на международной арене и, видимо, концентрацию в их руках довольно большой власти.

Подтверждают сказанное и археологические источники. В первые века н. э. в Центральном Предкавказье появляются многочисленные городища, иногда достигающие площади 1,5 км2 (раннеаланские слои на них датируются с середины II в. н. э.) и окруженные колоссальными катакомбными могильниками (Малашев, 2007. С. 488; Габуев, Малашев, 2009. С. 144, 145).

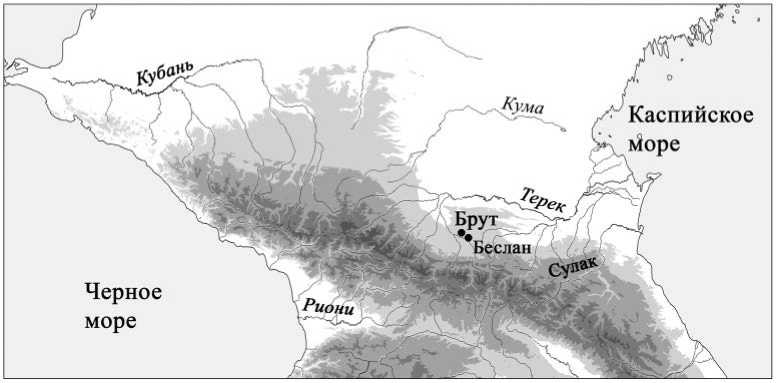

На Верхнем Тереке (Владикавказская котловина) в Северной Осетии имеется несколько городищ, из которых выделяются два наиболее крупных – городища Брут (у с. Брут) и Зильги (у г. Беслан) (рис. 1). Эти городища огромны по площади и имеют цитадели. Это свидетельствует о социальной неоднородности населения и о наличии власти, способной организовать большое количество людей на их строительство. Катакомбные могильники, окружающие эти городища, также указывают на стратификацию аланского общества.

Выделение элиты на материалах раннеаланских погребальных памятников чрезвычайно сложная задача, связанная в первую очередь с их тотальной ограб-ленностью. Тем не менее остатки погребального инвентаря и анализ погребальных сооружений (прежде всего их размеров) позволяют предпринять попытку выделения памятников, связанных с правителями алан.

Бесланский могильник, примыкающий к городищу Зильги, является одним из самых крупных памятников раннеаланской культуры. К настоящему времени здесь раскопано уже много сотен захоронений. В основном это курганы, окруженные ровиками и содержащие катакомбные захоронения, хотя имеются и грунтовые катакомбы. Датируются они в основном III в. н. э. Среди многочисленных погребений выделяется огромный курган (высота – 410 см, диаметр – около 40 м), раскопанный В. Л. Ростуновым в 1990 г. ( Туаллагов , 2007. С. 72–77, 104, 105). Дно входной ямы катакомбы располагалась на глубине более 10 м от древней дневной поверхности. Несмотря на ограбленность, в погребении было найдено большое количество золотых нашивных бляшек разной формы. На настоящий момент это самый крупный раннеаланский курган, раскопанный в Центральном Предкавказье, и его, безусловно, следует связывать не только с элитой общества, а возможно, и с правителем этой территории.

Есть и еще один большой курган с ровиком, содержавший ограбленную в древности катакомбу (№ 486), раскопанный Ф. С. Дзуцевым и Э. Г. Джанаевым в 2011 г.1 Высота его составляет 3 м, диаметр – 40 м, глубина дна входной ямы от древнего горизонта – 9,67 м. Несмотря на ограбленность, курган содержал изделия из золота, в том числе и золотой наконечник, инкрустированный гранатами ( Джанаев , 2011).

Среди остальных погребений этого могильника выделяется группа курганов с ровиками, у которых высота насыпи не была прослежена. Ограбленные катакомбы этих курганов содержали богатые наборы изделий из золота, обнаруженные в тайниках (Сокровища Алании…, 2011. С. 123–141). До публикации всех этих материалов выделить среди них «княжеские» пока не представляется возможным. В будущем, при установлении дробной хронологии и учитывая размеры погребальных сооружений, эту задачу, возможно, удастся решить. В настоящий момент самым социально значимым погребением на могильнике Беслан мы можем считать курган, раскопанный В. Л. Ростуновым в 1990 г.

Рис. 1. Расположение памятников Брут и Беслан

К городищу Брут, расположенному в нескольких километрах к северо-востоку от городища Зильги, относятся два могильника: Брут 1 (рубеж IV/V – рубеж V/VI в.) и Брут 2 (вторая пол. II – рубеж VI/VII в.). Могильник Брут 2 можно рассматривать как кладбище рядового населения, относящегося к этому городищу ( Габуев, Малашев , 2009). Тогда как Брут 1 являлся могильником элиты одного определенного периода. Беглый анализ материала позволяет утверждать, что здесь были захоронены «царь» (если исходить из письменной традиции, описывающей Кавказ) с дружиной. На дружину указывает то, что почти все курганы с оружием и не имеют женских вещей. Однако существование могильника более одного века заставляет нас более внимательно подойти к вопросу о выделении самых социально значимых захоронений.

Курганы, о которых пойдет речь, были расположены на северной и северо-восточной окраине с. Брут довольно компактной группой. Расстояние между самым северным и самым южным курганами менее 2 км. Всего на могильнике Брут 1 экспедицией Государственного музея искусства народов Востока (Москва) было раскопано 23 кургана2. Один из них, курган № 1, относится к скифскому времени (V в. до н. э.), другой, курган № 22, – эпохи бронзы с впускными раннесарматскими погребениями; все остальные курганы (№ 2–21, 23; всего 21 курган) аланские и относятся, как уже отмечалось, к периоду от рубежа IV/V до рубежа V/VI в. Эти курганы не имели ровиков и содержали одиночные катакомбные захоронения.

Если говорить о социальном статусе захороненных в аланских курганах могильника Брут 1, то надо иметь в виду следующее. Несмотря на ограбленность, пятнадцать курганов содержали изделия из золота и серебра, за исключением шести курганов. Столь высокая частота встречаемости изделий из драгоценных металлов позволяет предположить, что и в других курганах они могли присутствовать до ограбления. Итак, курганы богаты, и напрашивается вывод, что они принадлежали аланской воинской аристократии. Особым богатством отличаются курганы № 2 и 7. Они имели тайники, содержавшие наборы драгоценных предметов. Самым простым решением вопроса о ранжировании погребений было бы отнести именно их к «княжеским», но тотальная ограбленность курганов не позволяет решать вопрос столь однозначно. Рассмотрим вопрос с учетом хронологии, размеров погребальных сооружений и наличия драгоценных предметов погребального инвентаря.

Весь отрезок времени существования этого аланского могильника можно разделить на четыре периода ( Габуев, Хохлова , 2012) и постараться выделить погребения правителей в каждом из них.

Первый период – рубеж IV/V в. – представлен единственным погребением из кургана № 13, что не позволяет давать ему социальную оценку. Ни богатством, ни размерами этот курган не отличается от остальных, хотя в нем и присутствуют три предмета из серебра и один из золота. Его высота – 0,4 м, дм. – 26 м, глубина входной ямы – 374 см.

Второй период – первая пол. V в. – представлен рядом погребений, среди которых, как отмечалось, выделяется курган № 7 с тайником. Однако следует обратить внимание и на курган № 6. Но об этом чуть позже.

Третий период – середина V в. – представлен рядом погребений, среди которых, как отмечалось, выделяется погребение кургана № 2 с тайником. Этот курган самый богатый, и его, безусловно, можно рассматривать как реперный в социальном смысле комплекс – погребение «царя».

Встает вопрос, являлся ли курган № 7, учитывая хронологические различия курганов № 2 и 7, также «царским». Рассмотрим их.

Высота кургана № 2 – 2 м, дм. – 30 м, глубина входной ямы – 794 см от вершины. Тайник найден на уровне древнего горизонта. Центральное место в тайнике кургана № 2 занимает меч с золотыми обкладками ножен и рукояти. Остальные предметы комплекса – кинжал, рукоять нагайки, подвеска от меча, оголовье конской уздечки, пряжки и наконечники ремней, составляющие как поясной, так и обувной гарнитуры, – группировались вокруг него. Большинство предметов сделано из золота и инкрустировано гранатовыми вставками (цв. илл. IV–VI).

Курган № 7 имел меньшие размеры, чем курган № 2. Его высота – 1 м, дм. – 27 м, глубина входной ямы – 525 см от вершины кургана. Беднее, чем в кургане № 2, хотя и достаточно богатым, выглядит инвентарь из кургана № 7 (цв. илл. VII–IX). Это бросается в глаза хотя бы по отсутствию меча, аналогичного рассмотренному выше. Но не это главное. Меч мог находиться не в тайничке небольших размеров, найденном во входной яме, а в камере катакомбы, непосредственно рядом с погребенным воином, и стать добычей грабителей. Важно, что в тайнике этого кургана немного вещей, сделанных целиком из хотя и тонкого, но золота. К несомненно роскошным вещам из кургана № 7 можно отнести две золотые шаровидные подвески с гранатами (цв. илл. VIII, 2 , 4 ), с некоторой натяжкой – обувной гарнитур и крупную пряжку с наконечником (цв. илл. VIII, 5–12 , 13 ).

Все же остальные вещи, за исключением многочисленных золотых бляшек (цв. илл. VII, 3–9 ; VIII, 1 ), сделаны из более дешевого, чем золото, материала (железо, бронза, серебро), иногда обтянутого золотым или серебряным листом с позолотой.

Разнятся вещи и в технике их декорирования. Если в кургане № 2 главенствовали изделия, украшенные зернью, сканью и гранатами, то в кургане № 7 преобладает тисненый орнамент в виде рубчика, имитирующего скань и зернь, т. е. штамповка (цв. илл. VII–IX). Не столь богато оформление и кинжала из кургана № 7, он украшен только несколькими элементами из серебра с золочением (цв. илл. VII, 1 ). Следует отметить и очень небольшое количество гранатов в этом комплексе. Они имеются только на вышеуказанных подвесках, на пряжках и наконечниках обувного гарнитура (цв. илл. VIII, 2 , 4 , 5–12 ). И это два единственных случая (имеются в виду два наконечника), когда на наконечниках ремней встречены гранаты, причем по одной небольшой прямоугольной вставке. В остальных случаях наконечники ремней украшались штампованным орнаментом в виде ложной зерни.

Встают вопросы, на которые пока достаточно трудно ответить однозначно: являются ли различия в выявленных сходных предметах (а именно: зернь или штамповка, гранаты или их отсутствие, чистое золото или покрытие предметов листовым золоченым серебром) социальными или это лишь некоторые временные различия? Соответственно, возникает и вопрос о том, сколь социально разными или близкими были погребенные в курганах № 2 и 7 и обусловлено ли их различие хронологией.

Если оценивать технические приемы изготовления этих вещей, то надо иметь в виду следующее. Штампованный орнамент в виде рубчика, имитирующий скань и зернь, характерен для всей эпохи Великого переселения народов и распространен был на всей территории бытования полихромного стиля ( Засецкая , 1982), причем в этой технике выполнены многие вещи из самых престижных памятников Центральной и Западной Европы. Что же касается настоящей зерни, то она характерна для территорий к востоку от Днепра. Она бытует на пространстве от степей Причерноморья, Нижнего Поволжья до Приуралья, Средней Азии и Алтая и очень редко встречается на Западе ( Засецкая , 1982. С. 16, 23, 24; Казанский, Мастыкова , 2004. С. 166, 167). В то же время для Запада в большей мере характерна перегородчатая инкрустация, когда предметы полностью или почти полностью покрывались гранатами (стиль «клуазоне») и дополнительное украшательство не требовалось. На Востоке же наряду с гранатами в большом количестве использовался сердолик, а наряду с клуазоне распространены вставки в отдельно напаянные гнезда.

Поэтому сделать окончательный вывод о том, какая ювелирная техника была более, а какая менее престижной, чрезвычайно трудно. В связи с этим опять-таки встают вопросы – являлись вещи этих двух курганов привозными или изготавливались на месте и различаются ли они хронологически, т. е. один комплекс раннего, другой более позднего происхождения.

Как было установлено: вещи привозные и разновременные (Габуев, 2012). Значит, в один какой-то момент к аланам, например в качестве политического дара, мог попасть комплекс предметов, обнаруженный в кургане № 2, а в другой – из кургана № 7. Говорить в этом случае о статусе вещей затруднительно, так как их подбор зависит от воли и политической задачи «дарителя».

Итак, ответ на вопрос о социальном статусе погребенных может решаться в пользу более высокого ранга погребенного в кургане № 2 только на основе некоторых дополнительных признаков. На это указывают и величина курганной насыпи – в кургане № 2 она двухметровая, а в кургане № 7 составляет всего 1 метр, – и существенная разница в размерах катакомб. Катакомба кургана № 2 больше по размерам и глубине залегания камеры, т. е. трудозатрат на ее сооружение, как и на возведение курганной насыпи, пошло намного больше, чем на сооружение катакомбы кургана № 7. Кроме того, во входной яме кургана № 2 обнаружено конское захоронение. В других курганах конские захоронения отсутствуют. Все сказанное указывает на более высокий социальный статус погребенного в кургане № 2 по сравнению с курганом № 7.

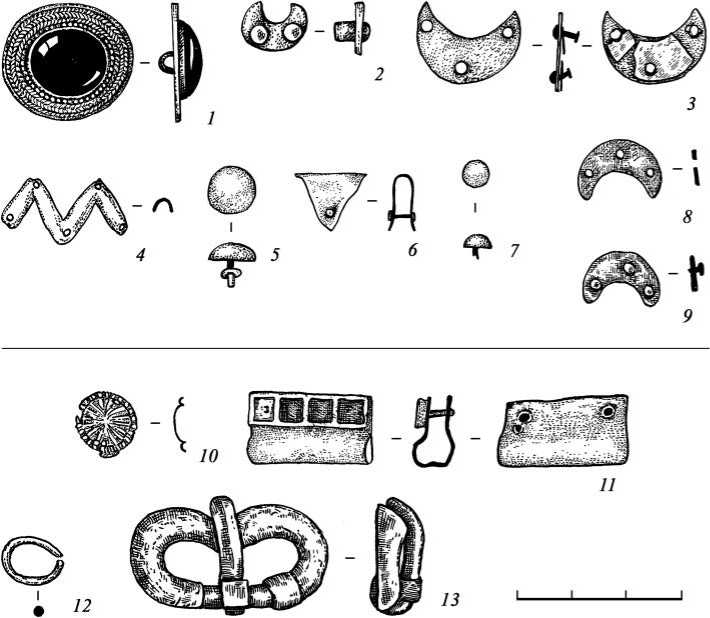

Однако следует иметь в виду, что в могильнике Брут 1, как отмечалось, имеется курган № 6, также относящийся к той же (второй) хронологической группе, что и курган № 7. Этот курган ограблен и не имел тайника, хотя в нем сохранились отдельные золотые предметы (рис. 2, 1–9 ). Важными являются его размеры (высота – 2 м, дм. – 40 м, глубина входной ямы – 620 см от вершины). По этим показателям он превосходит курган № 7 и вполне сопоставим с курганом № 2. Таким образом, решение вопроса о социальной ранжированности курганов № 6 и 7 остается открытым.

Четвертый период – рубеж V/VI в. – из раскопанных мной на могильнике Брут 1 погребений представлен единственной катакомбой из кургана № 21. Курган высотой 1 м, дм. – 50 м и глубиной входной ямы 780 см от репера. Незначительная высота этого кургана объясняется тем, что он находится на пахотном поле (в отличие от остальных, располагавшихся на сельском пастбище) и часть насыпи кургана была снесена тяжелой пахотной техникой. В этом кургане было найдено несколько золотых предметов, также указывающих на его высокий статус (рис. 2, 10–13 ). К этому же периоду можно отнести курган, раскопанный В. Л. Ростуновым у с. Брут в 1996 г. ( Туаллагов, 2007. С. 77–83, 106–108). Он датируется второй пол. V – первой пол. VI в. Камера катакомбы не была раскопана. Этому помешали грунтовые воды. Но наличие многих признаков, таких как высота насыпи (4 м), глубина входной ямы (768 см от древнего горизонта), конское захоронение во входной яме и инвентарь, найденный здесь же, включающий котел с треножником, крюк для выемки мяса и серебряные орнаментированные накладки, указывает на самый высокий ранг погребенного. При отсутствии в этом кургане узко датирующих вещей установить иерархию между курганом № 21 и курганом, раскопанным В. Л. Ростуновым, затруднительно, т. к. они хотя и принадлежат к одному периоду, но не обязательно должны быть синхронными.

Итак, рассмотрев погребения могильника Брут 1, мы можем выделить погребения, которые, с некоторой долей вероятности, можно интерпретировать как «княжеские». Сколь широко распространялась власть аланских предводителей, погребенных у села Брут в Северной Осетии, мы не знаем. На близлежащем аланском городище у села Зильги элитных погребений гуннского и постгуннского времени пока не выявлено. Но сопоставимые по пышности и богатству

Рис. 2. Могильник Брут 1

1–9 – инвентарь из кургана № 6; 10–13 – инвентарь из кургана № 21

комплексы этого времени обнаружены в Ингушетии (Древности Магаса…, 2002. С. 13), в Кабардино-Балкарии у села Зарагиж (L’or des princes barbares…, 2000. Р. 162–165) и в районе Кавминвод ( Казанский, Мастыкова , 2001; Мастыкова , 2008. С. 151–154). Это указывает на наличие у алан Центрального Предкавказья не одного, а, возможно, нескольких центров власти.

Установить характер отношений между властными структурами Брута и Беслана, а также с аналогичными структурами других аланских территорий пока затруднительно, однако то, что эти территории не были разгромлены гуннами ( Габуев , 2011), указывает на их тесное политическое взаимодействие. Говорить же о наличии центральной власти в Алании, видимо, преждевременно.

Список литературы «Княжеские» аланские курганы на Верхнем Тереке (Брут, Беслан)

- Габуев Т.А., 1999. Ранняя история алан (по данным письменных источников). Владикавказ: Иристон. 148 с.

- Габуев Т.А., 2011. Об ареале раннеаланской культуры и алано-гуннских взаимоотношениях//Вестник Дагестанского научного центра. № 43. С. 58-63.

- Габуев Т.А., 2012. О культурной атрибуции золотых предметов из могильника Брут 1 в Северной Осетии//РА. № 1. С. 90-99.

- Габуев Т.А., Малашев В.Ю., 2009. памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: ТАУС. 468 с. (МИАР; № 11.)

- Габуев Т.А., Хохлова О.С., 2012. Дробная датировка курганов могильника Брут 1 (Северная Осетия)//РА. № 4. С. 16-25.

- Гаджиев М.С., 2002. Древний город Дагестана: Опыт историко-топографического и социально-экономического анализа. М.: Восточная литература. 320 с.

- Гаджиев М.С., 2003. Гемма-печать царя Албании Асвагена//ВДИ. № 1. С. 102-119.

- Джанаев Э.Г., 2011. Отчет об исследовании Бесланского курганного катакомбного могильника в Правобережном районе Республики Северная Осетия -Алания в 2011 г. (в зоне строительства автомагистрали М-29 «Кавказ» на участке обхода г. Беслан)//Архив ИА РАН. Р-1. № 29675-29693.

- Древности Магаса/Авт.-сост. Б.Ж. Мальсагов. Назрань. 2002. 15 с.

- Засецкая И.П., 1982. Классификация полихромных изделий гуннской эпохи по стилистическим данным//Древности эпохи Великого переселения народов V-VIII веков/Отв. ред. А.К. Амброз, И.Ф. Эрдели. М.: Наука. С. 14-30.

- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2001. Центры власти и торговые пути в Западной Алании в V-VI вв.//Северный Кавказ: Историко-археологические очерки и заметки/Отв. ред. М.П. Абрамова, В.И. Марковин. М.: ИА РАН. С. 138-161. (МИАР; № 3.)

- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2004. «Царские» гунны и акациры: попытка археологической идентификации//Евразия. Этнокультурное взаимодействие и исторические судьбы: тезисы докл. науч. конф./Отв. ред. А.В. Чернецов. М.: РГГУ С. 166-169.

- Леонти Мровели, 1979. Жизнь картлийских царей/Пер. с древнегрузинского, предисл. и коммент. Г.В. Цулая; отв. ред. Г.С. Мамулина. М.: Наука. 104 с.

- Луконин В.Г., 1979. Иран в III в.н.э. Новые материалы и опыт исторической реконструкции. М.: Наука. 174 с.

- Малашев В.Ю., 2007. Культурная ситуация в центральных районах Северного Кавказа во II-IV вв.н.э.//Три четверти века. Д.В. Деопику -друзья и ученики/Отв. ред. Н.Н. Бектимирова. М.: Памятники исторической мысли. С. 487-501.

- Мастыкова А.В., 2008. «Варварские королевства» эпохи Великого переселения народов у алан Центрального Предкавказья//ПИФК. Вып. XXI. С. 149-159.

- Марр Н.Я., 1905. Крещение армян, грузин, абхазов и аланов святым Григорием//Записки Восточного отделения Императорского Русского археологического общества. Т. 16. Вып. 2-3. СПб.: Императорская Академия наук. С. 63-211.

- Сокровища Алании/Отв. ред. М.М. Блиев. М.: Эксмо, 2011. 240 с.

- Туаллагов А.А., 2007. Раннеаланский период на территории современной Северной Осетии//Археология Северной Осетии. Ч. 2/Отв. ред. А.А. Туаллагов. Владикавказ: СОИГСИ им. В.И. Абаева. С. 61-108.

- L’Or des princes barbares: Du Caucase à la Gaule Ve sicècle après J.-C., Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2000. 223 p.