«Княжеские» и элитные воинские погребения позднесарматского и гуннского времени в Дагестане

Автор: Гаджиев М.С., Малашев В.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

В этой статье анализируются «княжеские» и элитные военные захоронения позднего сарматского и хуннского периодов, обнаруженные на территории Дагестана. «Княжеские» захоронения, датируемые концом 4-го - первой половины 5-го вв. AD представлены крупными захоронениями (высота 3-5 м) с Андреевского кладбища с Т-образными катакомбами с остроконечным сводом, построенным на глубине около 9 м от древней наземной поверхности и, очевидно, принадлежащей к высшей элите Аланов, а также к каменной гробнице в Ирахи с богатыми крупными товарами, такими как Армазис Хеви, Верхняя Рутха, Унтерзибенбрунн, Ленгьельт и другие. Гробница, вероятно, принадлежала представителю высокопоставленного дворянства хайдакского княжества. Элитные военные захоронения принадлежат как выходцам из Дагестана, так и кочевым среднеарматовским и аланским племенам со стороны. Они включают, среди прочего, захоронение в каменном склепе в Калчи, датированном первой половиной 5-го века. AD, в котором находилось оружие, железная цепочка и ламинарный шлем с почтовым авентисом, а также диагонально расположенное захоронение с конца 2-й или первой половины 3-го с. AD в большой прямоугольной яме под насыпью 1 в захоронении Кох-тебе, содержащем железную пластинчатую броню типа lorica squamata.

Кавказ, дагестан,

Короткий адрес: https://sciup.org/14328645

IDR: 14328645

Текст научной статьи «Княжеские» и элитные воинские погребения позднесарматского и гуннского времени в Дагестане

Как известно, переход к раннеклассовому обществу и государственным формам социальной организации связан с качественным изменением всей системы социального организма, с социально-имущественной дифференциацией населения, сложением социальной структуры этого общества, для которого характерно наличие двух основных слоев: 1) родовой аристократии во главе с родом правителя и примыкающей к ней служилой (прежде всего, воинской) знатью и 2) массы рядовых общинников, среди которых уже происходит социальноимущественное расслоение.

В археологической практике установление раннеклассового характера того или иного общества в огромной мере связано с анализом и социальной интерпретацией групп погребений, в которых нашли отражение социальная, сословно-правовая структура, прижизненный общественный статус погребенных.

Исследователями разрабатывается, апробируется и совершенствуется методика таких социальных реконструкций на основе археологических материалов (см., напр.: Бунятян , 1985; Афанасьев , 1993. С. 5–34, там же библиография; Ольховский , 1995. С. 85–96; Коробов , 2003. С. 275–283, 287–289; Мастыкова , 2008. С. 150–155; 2009. С. 159–177); предложены археологические критерии определения социального статуса погребенного, принадлежности его к той или иной общественной группе, основными из которых являются количество труда, затраченного на совершение погребального обряда, а также количество и качество сопровождающего погребального инвентаря. Известно также, что в строго стратифицированных обществах представители определенных слоев-сословий имеют внешние отличительные, социально маркирующие признаки (знаки различий, символы власти и общественного положения) в украшениях, одежде, вооружении и т. п. Таким образом, социальная стратификация общества, в определенной степени, находила отражение и выражение в духовной и материальной культуре, фиксируемой в погребальных памятниках. Тем не менее необходимо отметить, что проблема социальной интерпретации погребального обряда достаточно сложна и неоднозначна и строгих единых археологических критериев для отнесения погребенного к определенному статусу пока нет. Имеющиеся на сегодняшний день разработки ряда направлений в зарубежной литературе отражены в обзоре Г. Харке, С. Н. Савенко ( Харке, Савенко , 2000а; 2000б).

На основе отмеченных критериев и признаков среди погребальных памятников Дагестана позднесарматского и гуннского времени выделяются две, пока еще количественно небольшие группы захоронений, которые можно рассматривать как принадлежавшие представителям высшей знати («княжеские» погребения) и воинской элиты (рис. 1).

Погребения высшей знати, или «княжеские» , известны на территории Дагестана, но изучены недостаточно. К таковым можно отнести два крупных раскопанных кургана позднего IV – первой пол. V в. н. э. Андрейаульского курганного могильника (рис. 1, 1 ) и Ирагинскую гробницу первой пол. V в. н. э. (рис. 1, 4 ).

Размеры данных курганов Андрейаульского некрополя внушительны. Ниже приводим их краткую характеристику – по данным автора раскопок (при этом отметим, что приведенные в отчете и публикациях параметры входных ям и погребальных камер несущественно отличаются от чертежных) ( Магомедов , 1987; 1989; 1990. С. 52; 1994. С. 34–36).

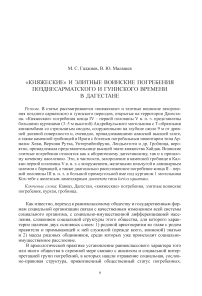

Курган 1 : высота – 5,78 м, диаметр – 50 м. Объем насыпи составляет ок. 3300 м3. Входная яма трапециевидной в плане формы, размерами 3,85 х 1,3-1,8 м, ориентирована длинной осью по линии СЗЗ–ЮВВ (рис. 2). Глубина от погребенной почвы – ок. 9 м. Камера прямоугольной в плане формы с хорошо выраженными углами, размерами 3,5 х 2 м, ориентирована длинной осью по линии ССЗ–ЮЮВ, находилась у СЗЗ стенки. Высота камеры – 2,2 м. Свод – стрельчатый. Дно камеры было покрыто слоем (10–12 см) древесного угля.

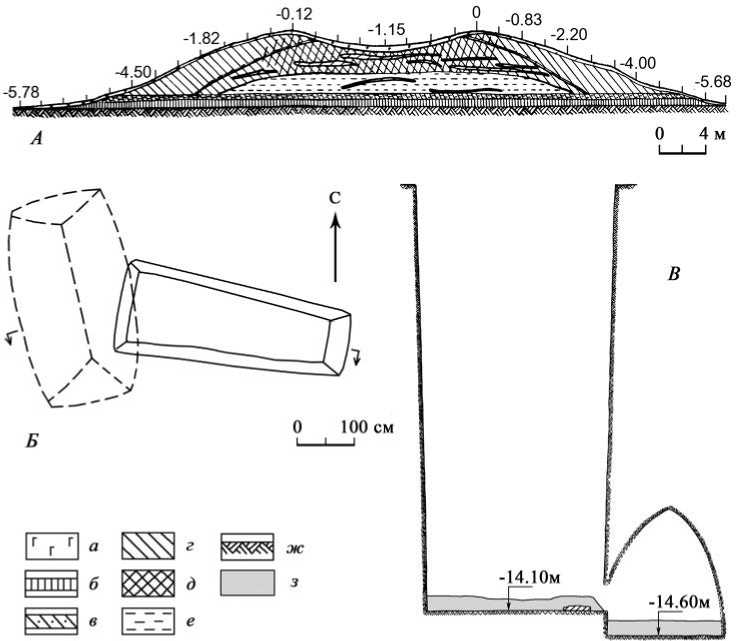

Курган 2 : высота – 2,8 м, диаметр – 33 м. Объем насыпи составляет ок. 800 м³. Входная яма прямоугольной в плане формы (3 х 1,8 м) ориентирована длинной осью по линии З–В (рис. 3). Глубина от погребенной почвы – ок. 9 м. Камера находилась у западной стенки. Вход в камеру – прямоугольной формы с арочным

Рис. 1. Элитные погребения Дагестана III–V вв.

1 – Андрей-аул; 2 – Кох-тебе 2; 3 – Львовский Первый – 4; 4 – Ираги; 5 – Калкни; 6 – Цыйша верхом, шириной 0,55 м и высотой 0,45 м. Камера прямоугольной в плане формы (3 х 1,8 м) с хорошо выраженными углами ориентирована длинной осью по линии С–Ю. Высота камеры – 2,3 м. Свод – стрельчатый. Дно камеры покрыто слоем древесного угля.

Культурная принадлежность погребенных в данных курганах, судя по особенностям погребальных сооружений, может рассматриваться как аланская. Для определения их хронологии, вследствие отсутствия выразительного погребального инвентаря, наиболее показателен такой элемент конструкции погребальной камеры, как стрельчатый свод, вынесенный вверх от входа.

Рис. 2. Андрейаульский курганный могильник. Курган 1.

Профиль северной стенки траншеи ( А ), план ( Б ) и разрез ( В ) катакомбы

(по: Магомедов , 1987)

Условные обозначения : а – гумус; б – погребенная почва; в – супесь; г – вторичная насыпь; д – грабительский перекоп; е – глина; ж – материк; з – древесные угольки

Этот признак характерен для катакомб аланской культуры конца IV – первой пол. V в. н. э. ( Малашев , 2010. С. 119, 120; Малашев, Торгоев , 2012. С. 207).

К сожалению, оба кургана были разграблены еще в древности, и в камерах и входных ямах их обнаружена лишь фрагментированная керамика (очевидно происходящая из использованного для насыпи и заполнения входной ямы культурного слоя). При этом видно, что масштабы общественного труда, затраченного на сооружение этих погребальных памятников, были велики. Исходя из среднестатистических показателей земляных работ (Урочныя положения…, 1843. С. 20, 22; см. также: Афанасьев , 1993. С. 143), можно подсчитать, что количество труда, вложенного в возведение каждой из этих усыпальниц, составляет соответственно ок. 500 чел.-дн. и ок. 120 чел.-дн. Для сравнения отметим, что на сооружение достаточно богатого подкурганного (высота кургана – 1,5 м, диаметр – 22 м; объем насыпи – ок. 75 м³) захоронения в крупной

Рис. 3. Андрейаульский курганный могильник. Курган 2.

Профиль западной стенки траншеи ( А ), план ( Б ) и разрез ( В ) катакомбы

(по: Магомедов , 1987)

Условные обозначения: а – гумус; б – первичная насыпь; в – погребенная почва; г – вторичная насыпь; д – грабительский перекоп; е – супесь; ж – глина; з – материк подквадратной грунтовой яме (4,1-4,3 х 3,5-3,6 м, глубина - 2,4-2,5 м) с деревянными конструкциями первых веков н. э. (см. ниже) того же могильника было затрачено ок. 35 чел.-дн. Эти огромные показатели общественного труда, отвлеченного на процедуру похоронного обряда в рассматриваемых крупных курганах Андрейаульского некрополя, без сомнения, указывают на былое неординарное, выдающееся положение погребенных и среди местной аристократии, и в обществе в целом. Можно весомо предполагать, что в этих курганах покоились особы царского происхождения, возможно скептухи местного сармато-алано-дагестанского раннегосударственного объединения с центром в Андрейаульском городище.

Следует отметить, что это не единственные крупные курганы, расположенные рядом с Андрейаульским городищем. Здесь сохранилось еще около десятка больших курганов, среди которых особо выделяется огромный курган Аюку-тюбе (диаметр – ок. 110 м, высота – ок. 10 м), обведенный заплывшим рвом шириной ок. 3 м. К сожалению, все курганы несут на себе следы грабительских раскопок в виде воронок на вершинах их насыпей.

Необходимо заметить, что социально-имущественная стратификация, наблюдаемая в кочевнических памятниках Терско-Сулакского междуречья, нашла отражение не только в колоссальных разительных отличиях погребальных памятников верховной знати и рядовых общинников, но и в наблюдаемом процессе седентаризации, фиксируемом и письменными ( Strabo . Geogr. XI. 2. 1; Plin . Nat. Hist. V. 36), и археологическими источниками ( Гаджиев , 1997. С. 88, 89).

В отличие от рассмотренных курганов, высший социальный статус погребенной в Ираги в традиционной небольшой гробнице (1,5 х 0,8 х 0,7 м) нашел воплощение не в погребальной конструкции и трудозатратах на ее сооружение, а в богатстве сопутствующего погребального инвентаря, также отразившего отчуждение от общества в пользу умершего значительного количества труда, вложенного в многочисленные изделия. В этом ирагинское захоронение близко некоторым богатым погребениям в гробницах Армазисхеви и других памятников, принадлежавших высшей знати Иберии (Картли) поздней античности. Погребенную в Ираги сопровождали несколько керамических кувшинов, железные удила с псалиями, биллоновое зеркало, серебряные и бронзовые браслеты и пряжки, серебряные флакон для благовоний, чеканное орнаментированное блюдо с чернью и позолотой, золотые филигранные серьги, копоушка, зубочистка, множество золотых нашивных украшений и бляшек, в т. ч. с зернью, гранатовыми и сердоликовыми вставками, две золотые на бронзовой основе двупластинчатые фибулы с инкрустацией, многочисленные фаянсовые плакетки и подвески, бусы из сердолика, агата, фаянса, гагата и др. ( Давудов, Котович , 1979. С. 36; Давудов , 1979. С. 184–187; Абакаров, Давудов , 1993. С. 215. Рис. 48, 49).

Обратим внимание на то, что происходящие из Ираги многочисленные нашивные золотые бляшки (со вставками, М-образные, лунницы) и двупластинчатые фибулы, находящие аналоги в других подобных по содержанию комплексах (Верхняя Рутха, Джеты-асар, Унтерзибенбрунн, Лендьелтоти и др.) и представляющие аксессуары платья, видимо, являются не отдельно собранными украшениями, принадлежностями одежды, а цельным комплектом, в который была облачена погребенная женщина. Может быть, такие гарнитуры стоит рассматривать как дорогие подношения типа восточных халатов и т. п. (ср., напр., сообщение Ибн Исфандийара о пожаловании шаханшахом Хосровом I Анушир-ваном (531–579 гг.) восточнокавказским владетелям дорогих халатов, вышитых изображениями различных животных ( Ispahani , 1844. Р. 57) и, очевидно, представляющих известные сасанидские шелка).

Первоначально ирагинское погребение рассматривалось как характеризующее местную культуру Среднего Дагестана конца IV – первой пол. V в. н. э. ( Давудов, Котович , 1979. С. 36). В дальнейшем его соотнесли с «правящим домом гуннского царства в Дагестане» ( Давудов , 1984. С. 86). Однако этому противоречит как географическое местонахождение Ирагинской гробницы (Горный

Дагестан, историческая область Кайтаг / Хайдак), так и сама погребальная конструкция – каменная плитчатая гробница, характерная для автохтонного населения, но никак не для пришлых номадов. И эти признаки позволяют характеризовать богатое ирагинское погребение как принадлежащее представительнице местной высшей знати, а учитывая его месторасположение, связать с элитой политического образования Хайдак (Кайтаг), правителю которого, по известной информации ал-Истахри (ок. 850–934) и ал-Мукаддаси (946 – ок. 1000), шаханшахом Хосровом I (531–579) был пожалован титул *хайдаканшах – «царь хайдакцев» или «царь Хайдака» (см.: Семенов , 2002. С. 24–26). Информация раннеарабских авторов о Хайдаке и хайдаканшахе и в целом о военно-административной деятельности Хосрова I на Восточном Кавказе, основанная на недошедших сасанидских (среднеперсидских) источниках, относится к событиям сер. VI в., но предлагаемая ретроспектива, допускающая существование этого этнополитического образования в V в., вполне позволительна, учитывая «княжеский» характер ирагинского погребения.

В ирагинском погребении нашло яркое отражение накопление в руках высшей знати значительных материальных ценностей, богатства. Это захоронение, как и вообще группа богатых погребений, демонстрирует существование двух социально детерминированных культур – знати и рядового населения, формирование которых связано с развитием социальной стратификации в рамках раннеклассового общества, с трансформацией культурной субсистемы в условиях качественных изменений социально-экономического характера ( Куббель , 1988. С. 72 и сл.; Павленко , 1989. С. 70, 71).

Погребения воинской элиты , известные на территории Дагестана, представлены серией погребальных комплексов как местного (автохтонного), так и пришлого степного населения.

Прежде всего, это погребение в ящике № 3, сложенном из крупных каменных плит, Калкнинского могильника III–V вв. н. э. (Салихов, 1985) (рис. 1, 5). Это захоронение, датируемое первой пол. V в. по характерной округлорамчатой пряжке с выраженным утолщением в передней части рамки и с хоботковым язычком с высоким уступом у основания, выделяется массивностью погребальной конструкции и, особенно, сопровождающим инвентарем. Погребенный был экипирован в железную кольчугу (изготовленную из колец диаметром ок. 1 см) и уникальный железный шлем с бармицей, с ним были положены железные мечи, кинжалы, наконечники копий, уздечный набор (Там же. С. 172, 173. Рис. IV–VI). По представленному набору вооружения это захоронение можно рассматривать как погребение тяжеловооруженного воина-всадника. Его высокое социальное и воинское положение подчеркнуто снаряжением, прежде всего – ламинарным шлемом, относящимся, видимо, к восточной традиции производства защитного вооружения (Лурье, 2012. С. 349–351), и кольчугой, которые в данном контексте выступают социальными маркерами погребенного. Причем если среди известных на территории Дагестана и Северного Кавказа погребений с доспехами позднесарматского и гуннского времени (сводку данных см.: Салихов, 1985. С. 168; см. также: Кудрявцев, Гаджиев, 1991. С. 107. Рис. 17, 8; Салихов, 1991. С. 139, 140. Рис. 6) встречены положенные в могилу обрывки кольчуг или панциря (что, видимо, отражает какие-то религиозные представления, например религиозно-магическую формулу pars pro toto или использование их в качестве оберега при переходе в иной мир), то здесь мы видим облачение в целый доспех.

К кругу воинской всаднической элиты относится и погр. 6 Цыйшинского могильника III–IV вв. н. э. (рис. 1, 6 ) с положенными в могилу обломками трех мечей, набором из костяных наконечников стрел и обрывками железной кольчуги, а также с сопровождающим захоронением коней ( Котович, Маммаев , 1968. С. 30–37).

Зачастую находки фрагментов кольчуг или панциря в погребениях маркируются и другими престижными предметами, указывающими на статус их владельцев. Так, в упомянутом выше ограбленном Андрейаульском подкурганном захоронении первых веков н. э. в прямоугольной яме с деревянными конструкциями, близком подобным погребениям кочевнической знати Нижнего Дона второй пол. I – первой пол. II в. н. э. (среднесарматской культуры), среди оставшегося инвентаря кроме обрывков кольчуги и комбинированного доспеха имелись золотая бляшка и фрагмент стеклянного сосуда ( Абрамова, Магомедов , 1980. С. 130–134. Рис. 6). В Цархи-Гоцинской гробнице I–II вв. н. э. (Горный Дагестан) вместе с панцирными пластинами были найдены импортные бронзовые фибулы типа «Алезия», браслеты с перевязанными концами, египетские фаянсовые подвески ( Котович , 1967. С. 56. Рис. 36). Наконец, в детском погребении 6 Дербентского могильника середины – второй пол. III в. н. э. наряду с куском кольчуги и другими многочисленными и разнообразными предметами обнаружена бронзовая витая гривна – украшение, несомненно выступавшее социальным символом ( Кудрявцев, Гаджиев , 1991. С. 107).

Обращает внимание относительно высокая степень концентрации находок кольчуг (точнее, их фрагментов) в памятниках Дагестана позднего албано-сарматского и раннесредневекового времени по сравнению с сопредельными территориями. В настоящее время зафиксировано свыше 20 таких пунктов. Факт относительно высокой концентрации находок в совокупности с ретроспективным использованием хронологически близких данных письменных источников позволяет говорить о сложении на территории Дагестана центра по изготовлению кольчуг ( Магомедов , 1966. С. 140; Маммаев , 1969. С. 163). Для VI в. н. э. письменные источники уже удостоверяют дагестанскую этнополитическую область «Кольчугоделатели» ( перс. Зерехгеран = тюрк . Кубачи), получившую свое название по производственному признаку, владетель которой, согласно известному сообщению Балазури ( ок. 820–892), был утвержден в своих правах Хосровом I Ануширваном.

Приведенные данные позволяют предполагать появление в первых веках н. э. на территории Дагестана тяжеловооруженных конных воинов – катафракта-риев. Вместе с тем очевидно, что панцирные, кольчужные доспехи, характерные для катафрактария и представлявшие значительную материальную ценность, выступают социальными маркерами, престижным снаряжением военной аристократии, которая в условиях, когда власть имела преимущественно военный характер, занимала главенствующие позиции и в общественной организации.

Защитная амуниция встречена на территории Дагестана в погребальных комплексах позднесарматского и гуннского времени не только местного (аборигенного) населения, но и пришлого степного. Кроме упомянутого богатого подкурганного ямного захоронения некрополя Андрейаульского городища, она обнаружена, например, в наиболее крупном, ограбленном в древности, кургане 6 Львовского Первого-4 могильника (рис. 1, 3), где были найдены железные прямоугольные панцирные пластины с бронзовыми штифтами в отверстиях (Абрамова и др., 2001. С. 7. Рис. 9, 3–8).

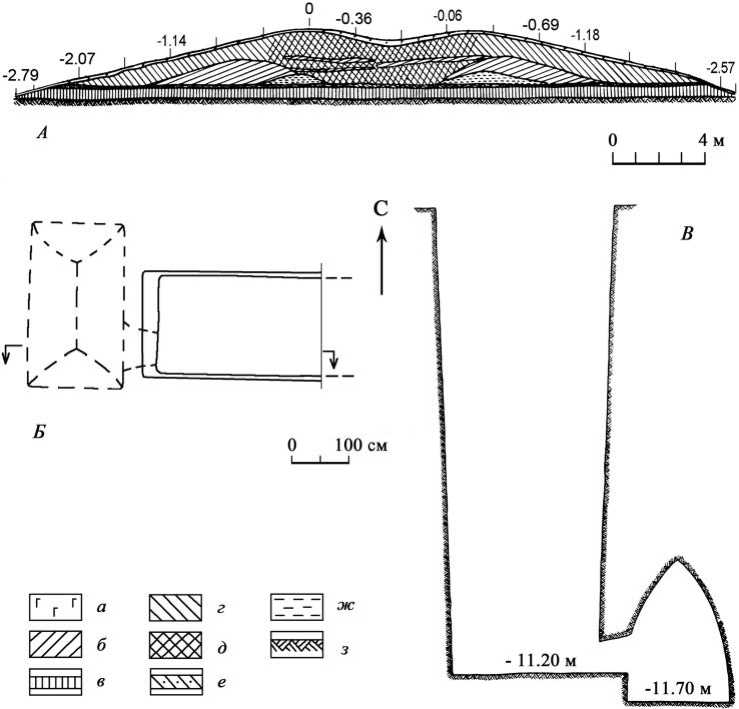

К этой группе захоронений относится и погребение в кургане 1 могильника Кох-тебе 2 Львовского курганного поля ( Малашев , 2009) (рис. 1, 2 ), к сожалению также ограбленном в древности. Овальная в плане насыпь имела размеры 22 х 18 м и высоту 1,06 м (рис. 4). Яма прямоугольной формы, размерами 3,8 х 2,5 м, ориентирована длинной осью по линии С-Ю с незначительным отклонением к западу. Вдоль всех четырех стенок были сделаны заплечики. В заполнении встречены остатки деревянного перекрытия. Глубина ямы от уровня древнего горизонта – 1,8 м. В яме было совершено парное захоронение. Судя по расположению in situ костей голеней одного из погребенных, он лежал вытянуто на спине по диагонали ямы, головой на СЗ. Остатки погребального инвентаря содержали: железный чешуйчатый (ламеллярный) доспех типа lorica squamata (рис. 5, А), 2 ворворки и 2 стеклянные бусины, 2 круговых кувшина и железные и костяные наконечники стрел (рис. 5, Б). По особенностям обряда, сочетающим признаки как среднесарматской культуры (широкая прямоугольная яма, диагональное положение погребенного), так и позднесарматской (ориентировка в северный сектор), а также по инвентарю, дата комплекса укладывается в рамки позднего II – первой пол. III в. н. э.

Здесь уместно вспомнить известие Тацита о сарматах, у которых «вожди и знать» носят панцири, сделанные «из пригнанных друг к другу пластин» (Hist. I, 79). Это сообщение римского историка, как следует из приведенных материалов, можно определенно использовать для характеристики социальной структуры и номадов Северо-Западного Прикаспия, и дагестанского общества, которое имело тесные контакты (в т. ч. военно-политические) со степным миром. Известие Тацита, а также информация Аммиана Марцеллина о парфянской знати, несшей службу в кавалерии (Hist. XXIII, 6, 83), ядром которой являлись ката-фрактарии, вкупе с археологическими данными подтверждают тезис о возможности соотнесения военного понятия «катафрактарий» и социального термина «нобиль» ( Кошеленко , 1985. С. 345).

С этой позиции следует подходить и к социальной характеристике войска Кавказской Албании, насчитывавшего, по данным Страбона (Geogr. XI, 4, 5), 60 тыс. пехоты и 22 тыс. конницы (по Плутарху – 12 тыс. конницы: Pomp. 35). Как сообщает Страбон (Geogr. XI, 4, 4–5, XI, 14, 9), албаны, подобно армянам, «сражаются пешими и на конях, в легком ( псилеты ) и тяжелом ( катафракты ) вооружении», «защищены панцирями ( тораксы )» и, как мидийцы и армяне, «пользуются на войне покрытыми броней лошадьми». Эта информация подтверждается археологическими материалами Дагестана и Азербайджана (Рустов, Мингечаур) – раскопанными погребениями не только легковооруженных воинов, но и всадников, катафрактариев ( Халилов и др. , 1975. С. 476; Бабаев , 1990. С. 134, 135; Алиев , 1992. С. 171, 172).

Несомненно, в структуре войска нашла отражение существовавшая в обществе социально-имущественная, сословно-правовая иерархия, и, очевидно,

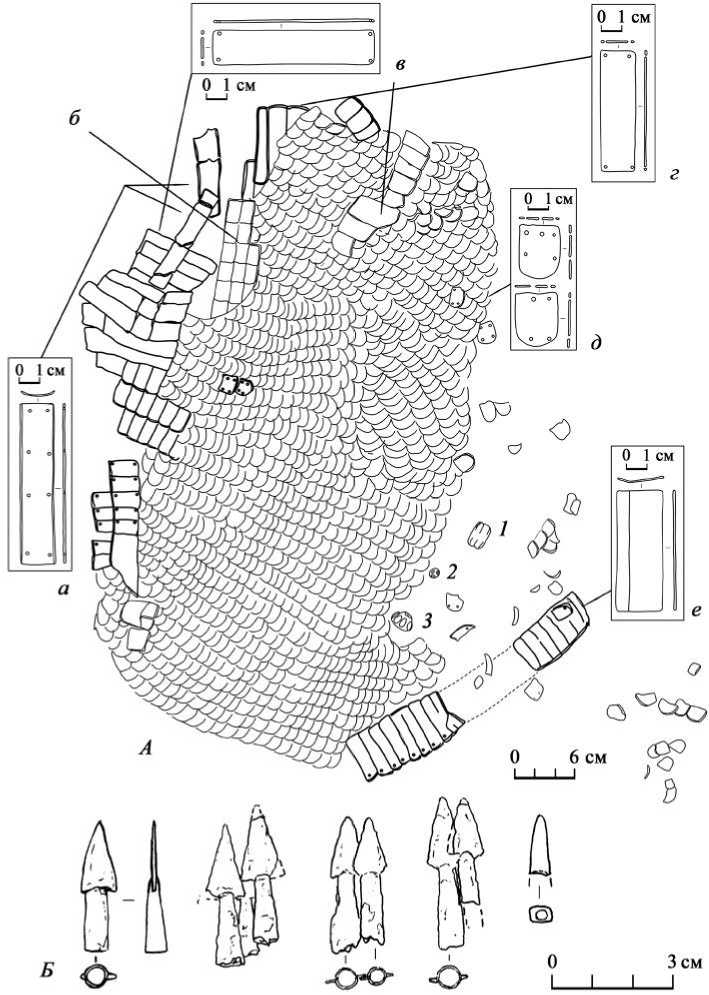

Рис. 4. Могильник Кох-тебе 2. Курган 1.

Профиль насыпи север – юг: западный фас ( А ), план и разрезы погребения 2 ( Б )

Условные обозначения : а – гумус; б – насыпь; в – погребенная почва; г – грабительская яма; д – заполнение могил; е – материк. 1, 2 – кувшины; 3 – панцирь железный; 4 – ворворка бронзовая; 5 – каменная бусина; 6 – стеклянная бусина; 7 – железные наконечники стрел; 8 – ворворка же-

лезная

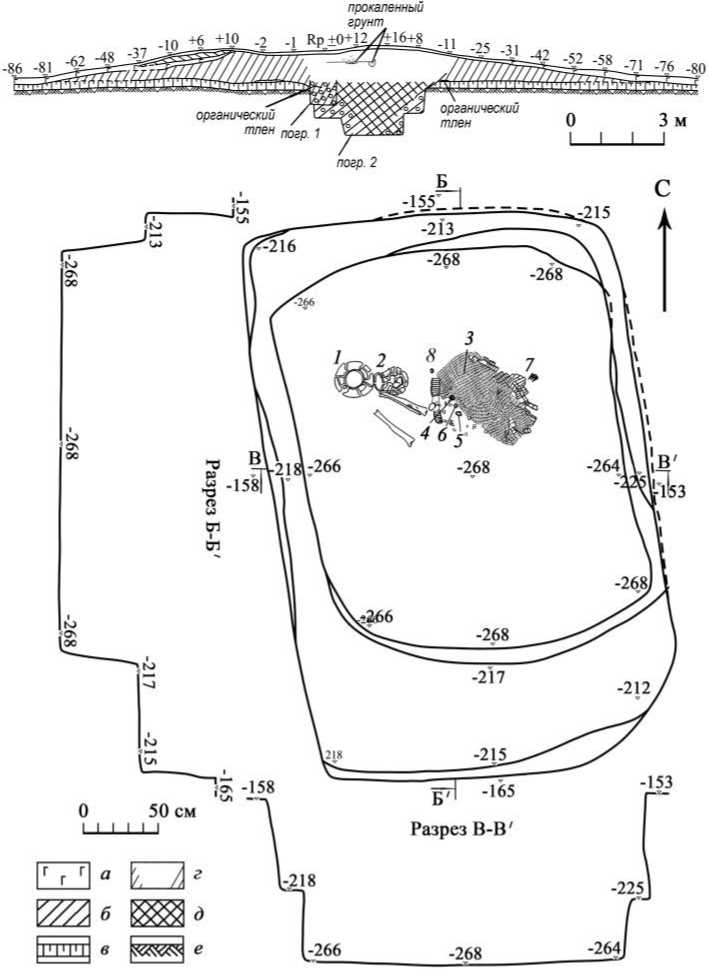

Рис. 5. Могильник Кох-тебе 2. Курган 1

Погребальный инвентарь: А – железный доспех (in situ): а – деталь оплечья, вариант В; б – пластины вокруг выреза для руки; в – деталь оплечья, вариант Б; г – деталь спины, вариант Г; д – основной элемент панциря, вариант А; е – деталь нижней части спины, вариант Д; Б – железные и костяной наконечники стрел социальная структура в немалой степени соответствовала военной организации социума. С большой долей вероятности можно полагать, что легковооруженная пехота набиралась из числа рядовых общинников, конницу составляли состоятельные свободные и знать, катафрактариями выступала исключительно аристократия, причем, вероятно, высшая, руководившая воинскими подразделениями.

В завершение обратим внимание на то, что в обеих группах выделенных погребений представлены захоронения, этнокультурная интерпретация которых определяется как местная кавказская (дагестанская) и пришлая степная (носители среднесарматской культуры и их потомков, а также аланской культуры). Вероятно, это в некоторой степени может указывать на то, что в среде этих двух этнокультурных, тесно контактировавших сообществ в позднесарматское и гуннское время происходили сходные процессы социальной поляризации, становления и развития раннегосударственных форм социальной организации.

Список литературы «Княжеские» и элитные воинские погребения позднесарматского и гуннского времени в Дагестане

- Абакаров А.И., Давудов О.М., 1993. Археологическая карта Дагестана. М.: Наука. 325 с.

- Абрамова М.П., Красильников К.И., Пятых Г.Г., 2001. Курганы Нижнего Сулака: могильник Львовский Первый-4. М.: ИА РАН. 152 с. (МИАР; T. 4: Труды Дагестанской экспедиции. Т II.)

- Абрамова М.П., Магомедов М.Г., 1980. О происхождении культуры Андрейаульского городища//Северный Кавказ в древности и в средние века/Отв. ред. В.И. Марковин. М.: Наука. С. 123-141.

- Алиев К.Г., 1992. Античная Кавказская Албания. Баку: Азернешр. 238 с.

- Афанасьев Г.Е., 1993. Донские аланы. Социальные структуры алано-ассо-буртасского населения бассейна Среднего Дона. М.: Наука. 184 с.

- Бабаев И.А., 1990. Города Кавказской Албании в IV в. до н. э. -III в. н. э. Баку: Элм. 236 с.

- Бунятян Е.П., 1985. Методика социальных реконструкций в археологии (на материале скифских могильников IV-III вв. до н. э.). Киев: Наукова думка. 227 с.

- Гаджиев М.С., 1997. Между Европой и Азией: из истории торговых связей Дагестана в албано-сарматский период. Махачкала: ДНЦ РАН. 154 с.

- Давудов О.М., 1979. Гробница из сел. Ираги//Народное декоративно-прикладное искусство Дагестана и современность. Махачкала: б. и.

- Давудов О.М., 1984. Серебряное блюдо из Ирагинской гробницы//СА. № 1. С. 77-87.

- Давудов О.М., Котович В.Г., 1979. Богатые погребальные комплексы из селений Ираги и Калкни//IX Крупновские чтения: тез. докл./У.Э. Эрдниев и др. (ред. колл.). Элиста: Калмыцкий гос. ун-т. С. 36.

- Коробов Д.С., 2003. Социальная организация алан Северного Кавказа IV-IX вв. СПб.: Алетейя. 379 с.

- Котович В.Г., 1967. Отчет о работе 1-го Горного отряда ДАЭ в 1967 г.//РФ ИИАЭ. Ф. 27. Оп. 1. Д. 26.

- Котович В.Г., Маммаев М.М., 1968. Отчет о работе ГАЭ ИИЯЛ в 1968 г//РФ ИИАЭ. Ф. 27. Оп. 1. Д. 30.

- Кошеленко Г.А., 1985. Заключение//Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии/Отв. ред. Г.А. Кошеленко. М.: Наука. С. 338-350. (Археология СССР.)

- Куббель Л.Е., 1988. Очерки потестарно-политической этнографии. М.: Наука. 174 с.

- Кудрявцев А.А., Гаджиев М.С., 1991. Погребальные памятники Дербента позднеалбанского времени (по материалам раскопа XIV)//Горы и равнины Северо-Восточного Кавказа в древности и средние века/Сост. О.М. Давудов. Махачкала: ДНЦ РАН. С. 87-115.

- Лурье Е.В., 2012. Шлем из могильника Калкни и генезис ламинарных шлемов//Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интерпретации. XXVII Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. (Махачкала, 23-28 апреля 2012 г.). Махачкала: Мавраевъ. С. 349-351.

- Магомедов М.Г., 1966. Вооружение средневекового Дагестана//РФ ИИАЭ. Ф. 3. Оп. 3. Д. 222.

- Магомедов М.Г., 1987. Отчет о работе Северо-Дагестанской экспедиции в 1987 г//Архив ИА РАН. Р-1, № 12233.

- Магомедов М.Г., 1989. Отчет о работе Северо-Дагестанской археологической экспедиции в 1989 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 14598.

- Магомедов М.Г., 1990. Живая связь эпох и культур. Махачкала: Дагестанское кн. изд-во. 136 с.

- Магомедов М.Г., 1994. Хазары на Кавказе. Махачкала: Дагестанское кн. изд-во. 168 с.

- Малашев В.Ю., 2009. Отчет об исследовании курганного могильника Паласа-сырт в Дербентском районе и курганного могильника Кохтебе 2 в Бабаюртовском районе Республики Дагестан в 2009 г.//Архив ИА РАН. Р-1. б/н.

- Малашев В.Ю., 2010. Центральные районы Северного Кавказа в позднесарматское время//Становление и развитие позднесарматской культуры (по археологическим и естественно-научным данным)/Отв. ред. А.С. Скрипкин и др. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. С. 117-142. (Материалы семинара Центра изучения истории и культуры сарматов; Вып. III.)

- Малашев В.Ю., Торгоев А.И., 2012. Т-образные катакомбы сарматского времени Северного Кавказа и Средней Азии//Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интерпретации. XXVII Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. (Махачкала, 23-28 апреля 2012 г.). Махачкала: Мавраевъ. С. 206-209.

- Маммаев М.М., 1969. К характеристике металлообрабатывающего ремесла Урцекского городища албано-сарматского и раннесредневекового времени//Ученые записки ИИЯЛ ДФ АН СССР. Т. XIX. Кн. 2. С. 189-224.

- Мастыкова А.В., 2008. «Варварские королевства» эпохи Великого переселения народов у алан Центрального Предкавказья//ПИФК. Вып. XXI. С. 149-159.

- Мастыкова А.В., 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV -середине VI в. н. э. М.: ИА РАН. 502 с.

- Ольховский В.С., 1995. Погребальная обрядность и социологические реконструкции//РА. № 2. С. 85-98.

- Павленко Ю.В., 1989. Раннеклассовые общества (генезис и пути развития). Киев: Наукова думка. 287 с.

- Салихов Б.М., 1985. Калкнинский могильник//Древние культуры Северо-Восточного Кавказа/Отв. ред. М.М. Маммаев; сост. М.Г. Гаджиев. Махачкала: ДагФАН. С. 167-187.

- Салихов Б.М., 1991. Предметы вооружения из погребений албано-сарматского времени Зеленоморского и Манаскентских курганов//Горы и равнины Северо-Восточного Кавказа в древности и средние века/Сост. О.М. Давудов. Махачкала: ДНЦ РАН. С. 130-150.

- Семенов И.Г., 2002. Этнополитическая история Восточного Кавказа в III-VI вв.: Автореф. дисс.. канд. ист. наук. Махачкала.

- Урочныя положения на все вообще работы, производящиеся при крепостях, гражданских зданиях и гидротехнических сооружениях. СПб.: Типография Департамента военных поселений, 1843.

- Халилов Дж.А., Оруджев А.Ш., Алиев А.А., 1975. Исследования в Шемахинском районе//АО 1974 г. М.: Наука. С. 475.

- Харке Г., Савенко С.Н., 2000а. Проблемы исследования древних погребений в западноевропейской археологии//РА. № 1. С. 217-226.

- Харке Г., Савенко С.Н., 2000б. Проблемы исследования древних погребений в американской археологии//РА. № 2. С. 212-220.

- Ispahani, 1844. Hamza Ispahani Annalum libri X. T. I. Textus arabicus/Ed. J. M. E. Gottwald. Petropoli Lipsiae.