«Княжеский» костюм с золотыми аппликациями в эпоху Великого переселения народов

Автор: Мастыкова А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 232, 2014 года.

Бесплатный доступ

Женский костюм с золотыми аппликациями в геометрических фигурах типичен для варварской аристократии в период Хунника (конец 4-го по середину 5-го вв.). Находки исходят от территории Западной Римской империи, а также европейского Барбарикума. Золотые аппликации были хорошо известны в III-III веках от погребений сарматско-аланской знати, но они исчезают в степи в III-IV веках и выживают в послеримский период только в Киммерийском Босфоре , Костюмы с золотыми аппликациями периода Великой миграции народов можно проследить до Северного Понтийского региона и могут быть связаны, в частности, с культурой усеченного населения в позднеклассических центрах, таких как Киммерийский Босфор и Танаис. В то время их в меньшей степени использовали варвары из степей на север Черного моря, гунны и аланы. Те, кто распространял эту мозаику в Западной и Центральной Европе, были восточно-европейскими варварами, а также теми, кто ранее жил в позднеклассических городах Северного Понтийского региона.

Золотые аппликации,

Короткий адрес: https://sciup.org/14328587

IDR: 14328587

Текст научной статьи «Княжеский» костюм с золотыми аппликациями в эпоху Великого переселения народов

Культура варварской аристократии эпохи Великого переселения народов, представленная в Западной и Центральной Европе памятниками типа Унтерзибенбрунн (Untersiebenbrunn), содержит выраженный компонент восточноевропейского происхождения (подробнее см. Kazanski , 1996). Это восточное влияние представлено, в частности, в женском «княжеском» костюме, украшенном золотыми нашивными бляшками-аппликациями и золотыми пронизками ( Кишш , 1995. С. 83; Mączyńska , 2005; Mastykova, Kazanski , 2006). На территории Западной Римской империи в варварском контексте такие аппликации были найдены в Эране (Airan), Хохфельдене (Hochfelden) (см. цв. вклейку, рис. XIII), Кудиат-Затер (Kudiat-Zateur), Тубурбо-Ма-жюс (Thuburbo-Majus) (см. цв. вклейку, рис. XIV). Некоторые исследователи связывают убор с аппликациями с аланским влиянием (см., например: Кишш , 1995). Однако такое заключение нуждается в некоторых уточнениях.

В целом сармато-аланское происхождение костюма с золотыми аппликациями очевидно, поскольку такие бляшки хорошо известны именно в степных восточноевропейских погребениях I–III вв. (см., например: Марченко, 1996. C. 33, 139–143. Pис. 7–11; Зайцев, Мордвинцева, 2004. C. 185. Pис. 10, 8–10, 12–15). Подобные золотые бляшки представлены и в уборе населения позднеантичных центров Крыма того же времени (см., например: Ахмедов и др., 2001. C. 179, 180. Pис. 6), а также, судя по находкам в могильниках Усть-Альма и Песчаное, у оседлых скифов Юго-Западного Крыма I–II вв. (Зайцев, 2005. № 24, 45, 88, 96, 121, 129, 137, 138, 141, 142).

Для позднеримского времени, в основном III в., можно назвать в качестве примера золотые аппликации в сармато-аланских комплексах, например, в кургане 1 у с. Нагорное в Северо-Западном Причерноморье ( Гудкова, Фокеев , 1984. Рис. 12, 2, 3 ); в курганном погребении у слободы Котовая (Можары) в Нижнем Поволжье ( Берхин , 1961. Рис. 1, 10, 11 ); в кургане 46 у ст. Усть-Лабинская на Кубани ( Гущина, Засецкая , 1994. Табл. 50, 480/5 ); в находке у озера Батырь в Казахстане ( Скалон , 1961. Рис. 6). Конечно, эти золотые аппликации имеют разные формы и лишь частично могут быть сопоставлены с бляшками из богатых находок эпохи Великого переселения народов. Речь идет о самом принципе украшения одежды металлическими бляшками-накладками – обычай не столь уж распространенный в Европе того времени.

Особо стоит отметить, как это уже подчеркивали исследователи, что золотые аппликации, за редкими исключениями (например, курган 1 могильника Малковский: рис. 1; см. Боталов, Гуцалов , 2000. Рис. 16, 7–9 )1, отсутствуют в сармато-аланских комплексах второй половины III и IV в., что не позволяет говорить о преемственности между костюмом сармато-алан римского времени и убором варварской знати эпохи переселения народов ( Арсеньева и др. , 2001. С. 220). Скорее всего, возможные прототипы престижного убора гуннского времени с золотыми аппликациями следует искать, вероятно, где-то в другом месте, вне степного сармато-аланского контекста. С этой точки зрения представляют особый интерес древности оседлого эллинизированного населения позднеантичных центров Северного Причерноморья.

Распространение металлических аппликаций в позднеримское и гуннское время . В некрополе Керчи – Пантикапея/Боспороса, столицы Боспора Киммерийского – имеется некоторое количество захоронений, содержавших в своем инвентаре золотые бляшки-аппликации. Из них наиболее известно погребение с Золотой маской, открытое А. Б. Ашиком в 1837 г. на Глинище ( Šarov , 2003. S. 39–48; Тайна золотой маски, 2009). В захоронении верхняя часть тела погребенного, от головы до пояса, была покрыта шерстяной тканью с золотыми нашивками. Ткань разрушилась при доступе воздуха в погребальную камеру, но металлические накладки зафиксированы in situ (Древности… 1854. С. 10, 12; Reinach , 1892. P. 40; Тайна золотой маски, 2009. № 15–30). Всего в погребении обнаружено около 560 золотых аппликаций (см. цв. вклейку, рис. XV), украшавших, насколько можно понять из имеющейся информации, не только шерстяное покрывало, но и одежду погребенного (Древности… 1854. Табл. 22, 1, 3, 4, 6, 22–25; 23, 10–12, 14 ; Reinach , 1892. Pl. 22, 1, 3, 4, 6, 22–25 ; 23, 10–12, 14 ).

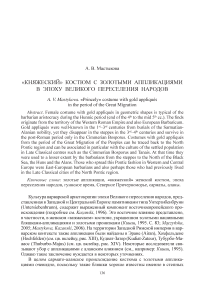

Рис. 1. Могильник Малковский, курган 1 (по: Боталов, Гуцалов , 2000. Рис. 16)

I – план погребения; II – погребальный инвентарь; III – реконструкция женской одежды и конской узды; IV – реконструкция отворота одежды с нашивными аппликациями

Эти бляшки похожи на упомянутые выше аппликации из алано-сарматских могил III в. Котовая и Нагорное. Некоторые формы керченских бляшек (Тайна золотой маски, 2009. № 17, 25–27) близки золотым нашивным пластинкам из погребений эпохи переселения народов и могут быть их прямыми прототипами ( Kazanski, Mastykova , 2003. P. 111; Mastykova, Kazanski , 2006; Мастыкова, Казанский , 2005. С. 259). По сопровождавшему инвентарю погребение с Золотой маской датировано второй половиной III в. ( Шаров , 2009. С. 42). На основе хронологии декора серебряной посуды для этого комплекса предлагается и несколько более поздняя дата – первая половина IV в. ( Трейстер , 2009. С. 62). Не вдаваясь в детали дискуссии о дате этого знаменитого погребения, следует отметить, что в любом случае оно попадает в хронологический разрыв между алано-сарматскими могилами римского времени и находками «княжеского» горизонта гуннской эпохи.

Имеются в Керчи и другие захоронения позднеримского времени с золотыми бляшками-аппликациями, хотя их отнесение именно к III–IV вв. остается гипотетичным. Это, в частности, женская могила, открытая в 1841 г. около завода князя З. С. Херхеулидзева, в которой обнаружены зигзагообразные бляшки. В сопровождавшей ее мужской могиле была найдена погребальная корона с отпечатком монеты Марка Аврелия, 172–173 гг. ( Reinach , 1892. Р. 42, 43, 55. Рl. 22, 8 ). В одной из женских могил, исследованных в 1874 г., зафиксированы округлые золотые бляшки, а также монета боспорского царя Фофорса, 295 г. ( Gédéonov , 1874. P. XI). Наконец, в мужской могиле, открытой в том же 1874 г., с монетой того же Фофорса (точная дата не указана, годы правления: 285–308 гг.) золотые аппликации квадратной и треугольной формы находились у пояса погребенного (Ibid.). К сожалению, в двух последних случаях дано лишь беглое перечисление находок, без указаний на размеры и характер бляшек.

В гуннское время (последняя треть IV – первая половина V в.) бляшки-аппликации из золота, реже из серебра и бронзы, известны в костюме оседлого населения северопонтийского региона. Можно перечислить находки на Боспоре Киммерийском, в первую очередь в Керчи – погребения 11.1899 г.; 145.1904 г.; 165.1904 г.; 167–169.1904 г.; 175.1904 г.; 177.1904 г.; 24.6.1904 г.; склеп у Тар-ханской дороги 1914 г.; погребение 113.2000 г. ( Думберг , 1901. С. 83; Засецкая , 1993. Табл. 12, 23 ; 25, 94–96 ; 53, 237, 318–320, 323 ; 58, 345 ; 61, 354 ; Лысенко, Юрочкин , 2004. Рис. 32, 2 ), а также вещи вне контекста, происходящие из Керчи (Лувр, покупка 1889 г. и коллекция К. Мессаксуди; см. BSAF, 1920. Р. 260). Аппликации найдены в Китее и некрополе Джурга-Оба на европейском Боспоре, в Тамани-Гермонассе на азиатском Боспоре (см. цв. вклейку, рис. XVI, XVII; рис. 2) ( Ханутина, Хршановский , 2009. Рис. 4, 10 ; Ермолин , 2009; Damm , 1988. Abb. 95–98; Ermolin , 2012).

Золотые аппликации гуннского времени известны и из могильников Юго-Западного Крыма: Лучистое, комплекс 82 (рис. 3, I ) – речь идет о компактной группе предметов, помещенных в небольшое углубление-ямку ( Айбабин, Хайрединова , 1998. С. 283. Рис. 14); Суворово, погребения 29, 54 ( Зайцев , 1997. Рис. 62, 29 ; Зайцев, Мордвинцева , 2003. Рис. 3, 3 )2, Алмалык-Дере ( Mączyńska et al. , 2011. Fig. 13).

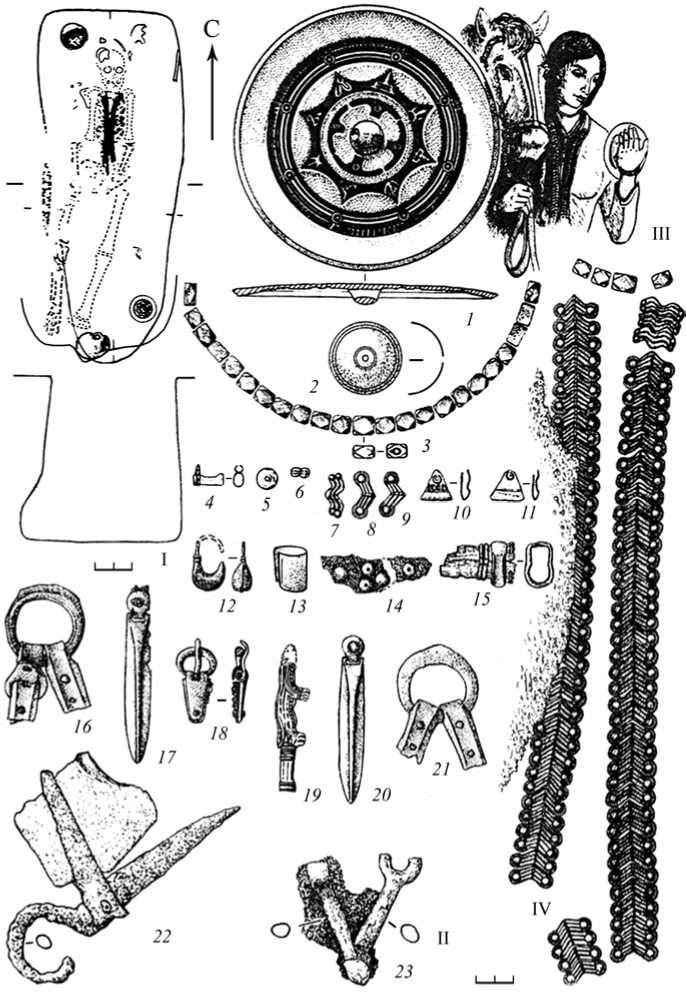

Рис. 2. Бляшки-аппликации с Тамани (по: Damm , 1988)

Находки аппликаций в виде ступенчатых пирамидок в погребении 40 некрополя Джурга-Оба (см. цв. вклейку, рис. XVII, 3 ) свидетельствуют о существовании этого типа декора и в постгуннское время, в течение второй половины V в.

Как уже говорилось, золотые бляшки входят в состав погребального инвентаря княжеского горизонта Унтерзибенбрунн. Они были обнаружены в самом погребении Унтерзибенбрунн (Untersiebenbrunn), а также в захоронениях Хох-фельден (Hochfelden) (см. цв. вклейку, рис. XIII), Регей (Regöly), Синявка, Эран (Airan), Папкеси (Papkeszi), Лебень (Lébény), Кошовени-де-Жос (Coşoveni de Jos), Мухино, Большой Каменец (библиографию см. Кишш , 1995. С. 83; Mas-tykova, Kazanski , 2006). В отдельных случаях золотые геометрические аппликации встречаются и в контексте следующего по времени княжеского горизонта Смолин-Косино (период D2/D3, т. е. 430/440–470/480 гг.), например в Бакодпус-те (Bakódpuszta) ( Кишш , 1995. Табл. 5).

Вполне возможно, что золотые накладки попадают в аристократический убор гуннского времени под влиянием моды понтийского оседлого населения, где обычай их использования в костюме сохраняется в позднеримское время в отличие от степной алано-сарматской среды. Такое предположение кажется более вероятным, поскольку позиция бляшек в костюме из погребения в Хохфельдене (рис. XIII) аналогична их размещению в понтийском костюме (Боспор Киммерийский, Танаис). Нашивные бляшки представлены и в уборе

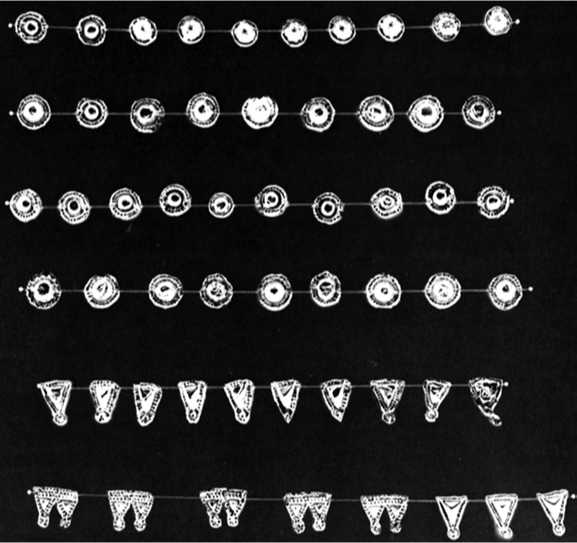

Рис. 3. Могильник у с. Лучистое, комплекс 82 (по: Айбабин, Хайрединова , 1998. Рис. 14)

I – расположение золотых аппликаций in situ; II – реконструкция головного украшения-диадемы населения поздней Римской империи (формы «Mayen», «Regensburg», «Strass-burg»; см. Martin, 1991. S. 24, 25. Abb. 11, 6–11), однако связаны ли они с «восточной» модой, пока до конца не ясно.

Можно предполагать, что понтийское влияние на аристократический костюм проявилось не только у варваров Центральной и Западной Европы, но и на других территориях, например, как уже упоминалось выше, в вандальской Северной Африке (см. цв. вклейку, рис. XIV) в Кудиат-Затер и Тубурбо-Мажюс ( Eger , 2001. Abb. 12; Ben Abed , 2008; Ghalia , 2008; Erben des Imperiums in Nordafrika… 2009. Kat. 307, 309). На Среднем Урале нашивные бляшки в форме уголков найдены в погребении 1 кургана 27 могильника Броды ( Голдина , 1986. Табл. 15, 20, 21 ), которое можно датировать второй половиной IV – первой половиной V в. Аппликации зигзагообразной формы известны в гуннское время и на Северном Кавказе, где они представлены в богатом «вождеском» погребении в Ираги ( Абакаров, Давудов , 1993. Рис. 49, 14 ; Давудов , 2013. С. 60. Рис. 4, 21 ).

Сравнительно редко такие нашивные бляшки встречаются в погребениях степного населения гуннского времени. Так, они известны в гуннском комплексе в Сегед-Надьсекшош (Szeged-Nagyszéksós) или в аланских могильниках Северного Предкавказья – Октябрьский и Брут ( Fettich , 1953; Абрамова , 1975. Рис. 1, 3, 4 ; 1997. Рис. 12, 3, 4 ).

Основные формы аппликаций . Среди золотых накладок эпохи переселения народов бляшки треугольной формы наиболее распространены, они найдены на следующих памятниках: Кудиат-Затер (рис. XIV, 1, 2 ), Эран, Унтерзибенбрунн,

Регей, Папкеси , Кошовени-де-Жос, Большой Каменец, Мухино, Синявка, Лучистое, комплекс 82 (рис. 3, I ), Керчь, Брут, Октябрьский.

Прямоугольные бляшки – Кудиат-Затер (см. цв. вклейку, рис. XIV, 1, 2 ), Эран, Унтерзибенбрунн, Сегед-Надьсекшош , Бакодпуста , Большой Каменец, Керчь;

круглые бляшки – Эран, Хохфельден (см. цв. вклейку, рис. XIII), Унтерзи-бенбрунн, Бакодпуста, Мухино, Синявка, Суворово, Лучистое (рис. 3), Керчь, Тамань (рис. 2), Джурга-Оба (см. цв. вклейку, рис. XVI, 5, 10, 12, 14, 17 );

зигзагообразные бляшки – Эран, Унтерзибенбрунн, Лебень, Регей, Папкеси, Большой Каменец, Мухино, Лучистое (рис. 3, I ), Керчь.

Реже встречаются восьмеркообразные накладки – Унтерзибенбрунн, Керчь, Октябрьский;

накладки в виде соединенных треугольников – Эран, Унтерзибенбрунн, Регей, Керчь;

четырехугольные накладки с округлыми выступами – Хохфельден, Керчь, Тамань;

листовидные подвески из золотой пластины – Унтерзибенбрунн, Керчь, Тамань;

и, наконец, лировидные , известные пока только на Боспоре Киммерийском – Керчь, Тамань.

В Тубурбо-Мажюс найдены золотые пластинки треугольной формы со ступенчатыми сторонами , или, как их еще называют, ступенчатые пирамидки (рис. XIV, 3 ), составляющие колье или декор ворота ( Ghalia , 2008; Erben des Imperiums in Nordafrika… 2009. Kat. 307, b ). Треугольные накладки с рельефным декором в виде ступенчатых пирамидок , прототипы которых имеются в погребении с Золотой маской (см. цв. вклейку, рис. XV, 5 ), найдены в могильнике Алмалык-Дере в Юго-Западном Крыму ( Mączyńska et al. , 2011. Fig. 13, 20–23 ), а также в склепе 40 могильника Джурга-Оба (см. цв. вклейку, рис. XVII, 3 ) ( Ермолин , 2009. Рис. 5, 5 ; Ermolin , 2012. Fig. 5, 3 ), который относится к поcтгунн-скому времени.

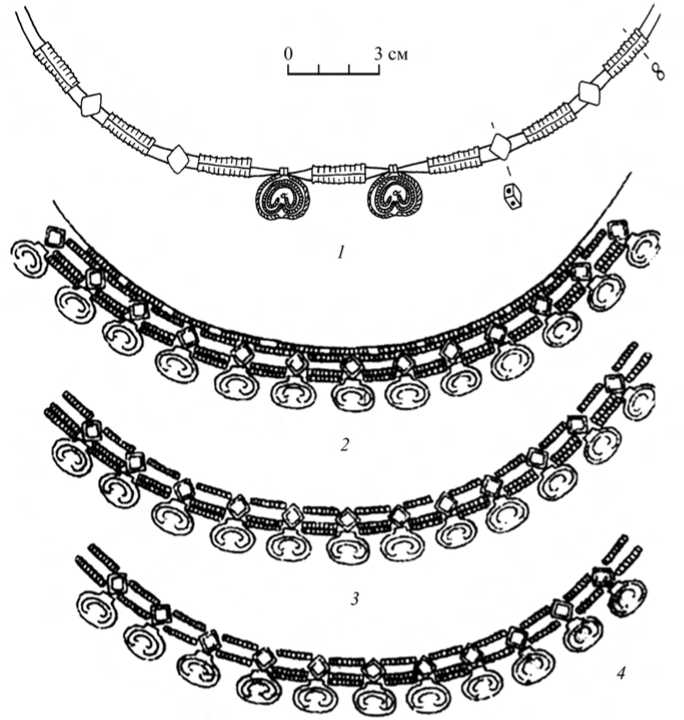

Вместе с золотыми аппликациями в состав убора иногда входят луновидные штампованные подвески и металлические трубочки-пронизки . Такие золотые лун-ницы подробно изучены М. Мончиньской ( Maçzyńska , 2005). Одна находка зафиксирована на римском Западе – это колье, состоящее из золотых рифленых трубо-чек-пронизок с лунницами-подвесками (рис. 4, 1 ), найденное в Гранада-Альбасин (Granada-Albaicín) в Южной Испании ( Tempelmann-Maçzyńska , 1986). По М. Мон-чиньской, золотые лунницы помимо испанской находки известны в Танаисе, Китее, Лучистом, Гурзуфе, Бакле ( Maçzyńska , 2005. Fig. 7). К этому списку можно добавить недавние находки в Алмалык-Дере ( Mączyńska et al. , 2011. Fig. 13, 8 ). Эти памятники принадлежат оседлому, в значительной степени эллинизированному населению Северного Причерноморья. На Среднем Дунае серебряная луновидная подвеска обнаружена в погребении 2 могильника Тисафелдвар (Tiszaföldvár) вместе с пряжкой периода D, т. е. V в. ( Vaday , 1989. S. 273. Taf. 107, 11 ).

Трубочки-пронизки известны в Северном Причерноморье с I в. н. э. ( Kуз-нецов , 1996. С. 76; для римской эпохи см. Белов , 1927. С. 117. Рис. 1), они имеются и в ожерельях в других регионах Римской империи ( Deppert-Lippitz , 1997. Abb. 4–8).

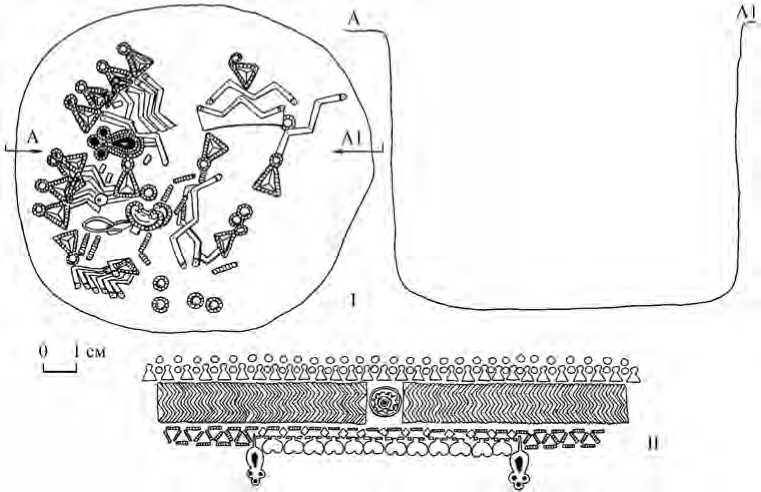

Рис. 4. Колье с трубочками-пронизками и луновидными подвесками (по: Mąсzyńska , 2005. Fig. 1; 6)

1 – Гранада-Альбасин (Granada-Albaicín); 2 – Танаис, погребение 10.1981 г.; 3 – Танаис, погребение 3.1990 г.; 4 – Гурзуф

Масштаб для – 1

Для гуннского времени пронизки хорошо представлены в понтийском регионе в древностях оседлого населения, в частности на территории Боспора Киммерийского: Керчь, погребения 11.1899 г.; 340.1903 г., ингумация 1; 1903 г. в саду Тумаковского; 154.1904 г., ингумации 2, 7–9; 175.1904 г.; 176.1904 г. ин-гумация 1; Фанагория, погребение 21.1936–1937 г.; Тамань/Гермонасса; Китей; Джурга-Оба; Тамань или Майкоп ( Блаватский , 1941. C. 37; Засецкая , 1993. № 13, 220, 245, 324, 325; Шкорпил , 1907. С. 43; Damm , 1988. № 43; 95. Abb. 90; 171; Ханутина, Хршановский , 2009. Рис. 4, 10 ; Ермолин , 2009. Рис. 3, 6 ).

Помимо Боспора Киммерийского пронизки известны в погребениях оседлого населения Танаиса гуннского времени, в погребениях 10.1981 г. и 3.1990 г.

( Арсеньева и др. , 2001. Табл. 6, 60 ; 40, 484 ), в «княжеской» женской могиле Си-нявка близ Танаиса, принадлежащей горизонту Унтерзибенбрунн ( Каменецкий, Кропоткин , 1962. Рис. 2, 4 ).

В Юго-Западном Крыму металлические пронизки найдены в Гурзуфе, Херсонесе, могильниках Вишневое, склеп 1 и Лучистое, комплекс 82; в Алмалык-Дере ( Damm , 1988. S. 131. № 43, 45. Abb. 93; Пуздровский и др. , 2001. Рис. 10, 6 ; Mączyńska et al. , 2011. Fig. 13, 1–5 ).

Имеются трубочки-пронизки и в аристократических погребениях гуннского времени на Среднем Дунае: Рабапордань (Rábapordány) ( Alföldi , 1932. Taf. 10) и Дындешть (Dindeşti) ( Harhoiu , 1998. Taf. 94, 4 ).

Позиция нашивных бляшек в уборе . Рассмотрим позицию всех этих металлических элементов в женском костюме3 эпохи переселения народов. Насколько можно судить по погребальному контексту, аппликации использовались для украшения различных деталей одежды. Очень часто ими украшались воротник и рукава платья, как, например, в погребениях Хохфельден (см. цв. вклейку, рис. XIII), Керчь, склеп 165.1904 г., ингумация 4 ( Шкорпил , 1907. С. 48), Тубур-бо-Мажюс ( Eger , 2001. S. 349–376). К этому списку следует добавить погребение позднеримского времени № 17 в Майен (Mayen) в саркофаге, где аппликации были зафиксированы у шеи погребенного ( Haberey , 1942. S. 274).

В женских захоронениях Танаиса 10.1981 г. и 3.1990 г. луновидные бляшки и золотые трубочки-пронизки находились на груди погребенных. Исследователи полагают, что они украшали ворот платья ( Арсеньева и др. , 2001. С. 9, 35). Следует отметить, что и в ряде других случаев – Гранада-Альбасин, Танаис, Гурзуф, Фанагория, возможно Лучистое – луновидные подвески сопровождались металлическими пронизками и составляли, вероятно, как реконструирует М. Мончиньска, единое колье (рис. 4, 2–4 ). Видимо, этот тип украшения (колье?) типичен в первую очередь для понтийского оседлого населения античных центров. Похожие ожерелья существуют в позднеримское время и у алано-сар-мат, но они сделаны не из золота и не имеют штампованного декора. В качестве примера можно назвать находки в кургане 26 погребения Градешка в Бессарабии, датированном III в. ( Гудкова, Редина , 1999. Рис. 3, 5, 6 ) и в кургане 27 (ин-гумация 1) могильника Купцын-Толга в Калмыкии, в составе ожерелья из бус ( Шнайдштейн , 1981. Табл. 8, 5 ).

В североафриканской могиле Кудиат-Затер аппликации были рассеяны по всей верхней части тела погребенной (CRAI, 1916. Р. 15). Видимо такая же позиция бляшек отмечена и в погребении Эран в Нормандии, где аппликации «были найдены вместе в виде скопления рядом с большими фибулами», которые находились на плечах или груди покойной (BSAF, 1920. Р. 261). Эти бляшки «должны были образовывать верхний край одежды или же были прикреплены на некий пластрон,

Рис. 5. Пекторальное украшение, Египет (по: Ross , 1965. Pl. 18)

помещенный на грудь» (BSAF, 1920. P. 262). Итак, речь идет либо о декоративных элементах, нашитых на грудь и ворот платья (возможные реконструкции см. Pilet , 2001. Р. 423–425; L’Or des princes barbares... 2000. № 36), либо это пекторальное сетчатое украшение, известное по находкам в ранневизантийском Египте (рис. 5).

В отдельных случаях, в позднеримском контексте, в погребениях в Страсбурге и Регенсбурге известны находки диадем с нашивными бляшками ( Martin , 1991. Abb. 11, 6, 8, 9 ). Реконструкция головного убора, украшенного золотыми аппликациями, предлагается и для комплекса 82 могильника Лучистое (рис. 3, II ), о котором уже говорилось ( Айбабин, Хайрединова , 1998. Рис. 14). Остановимся подробнее на этой находке. Предложенная реконструкция, конечно, возможна, однако требует более развернутой аргументации. Напомню, что на территории могильника в небольшом углублении была обнаружена компактно сложенная группа из 265 золотых предметов, среди которых находились и многочисленные нашивные бляшки разных форм (рис. 3, I ). Бляшки зигзаговидной и треугольной форм были, по мнению авторов находки, скорее всего, нашиты на какую-то органическую поверхность (ткань? кожа?) и образовывали правильную ленту (Там же. С. 299. Рис. 14). Кроме того, здесь же были найдены серьги, золотые пронизи, луновидные подвески, бусы и округлая бляха полихромного стиля. Ничто, однако, не свидетельствует об их принадлежности

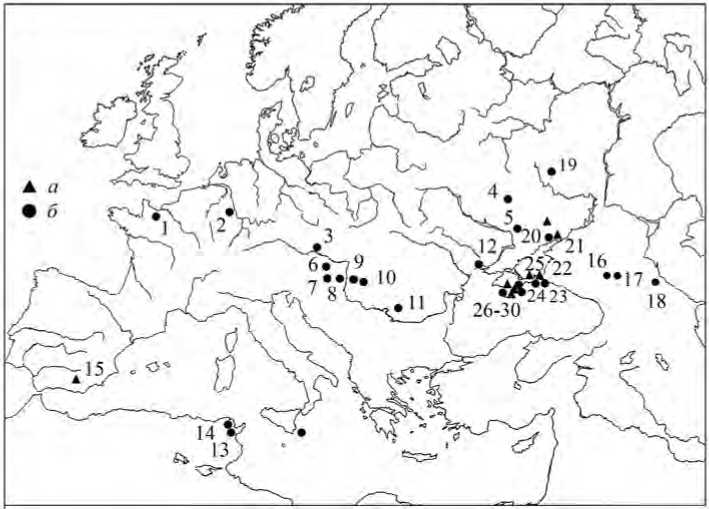

Рис. 6. Распространение штампованных золотых лунниц ( а ) и золотых бляшек-накладок ( б ) гуннского времени

(по: Mastykova, Kazanski , 2006. Fig. 12, с дополнениями)

1 – Эран (Airan); 2 – Хохфельден (Hochfelden); 3 – Унтерзибенбрунн (Untersiebenbrunn); 4 – Большой Каменец; 5 – Екатеринослав; 6 – Лебень (Lébény); 7 – Папкеси (Papkeszi); 8 – Регей (Regöly); 9 – Бакодпуста (Bakódpuszta); 10 – Сегед-Надьсекшош (Szeged-Nagyszéksós); 11 – Кошо-вени де Жос (Coşoveni de Jos); 12 – Ольвия; 13 – Кудиат-Затер (Kudiat-Zateur); 14 – Тубурбо-Ма-жюс (Thuburbo-Majus); 15 – Гранада-Альбасин (Granada-Albaicín); 16 – Брут; 17 – Октябрьский; 18 – Ираги; 19 – Мухино; 20 – Синявка; 21 – Танаис; 22 – Фанагория; 23 – Тамань/Гермонасса; 24 – Керчь/Пантикапей; 25 – Китей, Джурга-Оба; 26 – Лучистое; 27 – Гурзуф; 28 – Аламалык-Де-ре; 29 – Бакла; 30 – Суворово именно головному украшению-диадеме. Наличие серег в том же скоплении вещей (Айбабин, Хайрединова, 1998. Рис. 13, 7, 8) вряд ли может служить аргументом в пользу такой реконструкции (рис. 3, II), поскольку ни одна из довольно многочисленных диадем и/или погребальных корон эпохи переселения народов никаких прикрепленных к ним сережек не имеет.

Среди предметов из комплекса 82 (Лучистое) обнаружена круглая бляха полихромного стиля, которую авторы интерпретировали как налобное украшение в составе этого головного убора ( Айбабин, Хайрединова , 1998. Рис. 13, 10 ). Параллелью могла бы служить овальная фибула, призванная, видимо, скреплять вуаль, найденная в сарматской могиле I в. до н. э. в Песчаном на Кубани (L’Or des Amazones... 2001. P. 168, 169. № 179). Округлые бляхи в диадемах можно видеть и на некоторых пальмирских погребальных рельефах II в. ( Dentzer-Feydy,

Teixidor , 1993. № 195). Наконец, такие бляхи, видимо, украшавшие диадемы, известны и в средиземноморском мире на женских изображениях V–VII вв. ( Grabar , 1966. Fig. 161, 166; Мастыкова , 2005. Рис. 5, 1 ; 7, 2 ). Однако во всех этих случаях диадемы, насколько можно судить по иконографическим данным, не несут декора в виде нашивных аппликаций. В то же время округлые бляхи полихромного стиля, очень похожие на находку из Лучистого, видимо имитирующие средиземноморские броши (о них см. Quast , 1999), хорошо известны в погребениях V–VI вв. в Крыму и на Северном Кавказе, где они находятся непосредственно на погребенных ( Мастыкова , 2005; 2009. С. 35–37). Можно предполагать, что «тайник» 82 в некрополе у с. Лучистое содержал не головной убор-диадему, а какую-то свернутую одежду, украшенную золотыми аппликациями и округлой бляхой – имитацией броши, ожерелье из бус и колье из золотых пронизок и луновидных подвесок, как в Гранаде-Альбасин. Такой костюм имеет многочисленные параллели ( Мастыкова , 2009. С. 139–145).

Итак, если суммировать приведенные данные, то можно сделать вывод, что женский убор с золотыми бляшками, типичный для варварской аристократии гуннского времени, распространившийся на территории Западной Римской империи, а также в Барбарикуме (рис. 6), имеет северопричерноморские истоки и более всего связан с культурой оседлого населения позднеантичных центров, таких как Боспор Киммерийский и Танаис. В гораздо меньшей степени он присущ степным варварам Северного Причерноморья, гуннам и аланам. Золотые накладки, пронизки и подвески – не единственный элемент понтийской культуры в «княжеском» уборе варваров гуннского времени. С большой долей вероятности к числу понтийских заимствований относятся и металлические зеркала, а также золотые цепи с коническими подвесками, лучше всего представленные в Восточной Европе в древностях оседлого населения городов и сельских поселений Северного Понта ( Мастыкова, Казанский , 2005. С. 259–261). Разумеется, распространителями этой моды в Западной и Центральной Европе были восточноевропейские варвары – недаром в женском уборе горизонта Унтерзибенбрунн хорошо представлены восточногерманские элементы, такие как двупластинчатые фибулы (Там же. С. 253, 259). Не стоит, однако, забывать и о возможности прямой миграции отдельных групп оседлого понтийского населения на Запад. Возможно, именно их имеют в виду древние авторы, когда говорят о людях понтийского происхождения, таких как Андрагатий (Andragathius), magister equitum узурпатора Максима, который убил в 383 г. императора Грациана ( Demougeot , 1979. Vol. 2. Fasc. 1. P. 120).

Список литературы «Княжеский» костюм с золотыми аппликациями в эпоху Великого переселения народов

- Абакаров А. И., Давудов О. М., 1993. Археологическая карта Дагестана. М.: Наука. 325 с. Абрамова М. П., 1975. Катакомбные погребения IV-V вв. из Северной Осетии//СА. № 1. С. 213-233.

- Абрамова М. П., 1997. Ранние аланы Северного Кавказа III-V вв. н. э. М.: ИА РАН. 165 с.

- Арсеньева Т. М., Безуглов С. И., Толочко И. В., 2001. Некрополь Танаиса: Раскопки 1981-1995 гг. М.: Палеограф. 274 с.

- Ахмедов И. Р., Гущина И. И., Журавлев Д. В., 2001. Богатое погребение II в. н. э. из могильника Бельбек IV//Поздние скифы Крыма: Сб. ст./Отв. ред. И. И. Гущина, Д. В. Журавлев. М.: ГИМ. С. 175-186. (Труды ГИМ; № 118).

- Белов Г. Д., 1927. Римские приставные склепы № 1013 и 1014//Херсонесский сборник. № 2. С. 107-146.

- Берхин И. П, 1961. О трех находках позднесарматского времени в Нижнем Поволжье//АСГЭ. № 2. С. 141-153.

- Блаватский В. Д., 1941. Отчет о раскопках в Фанагории в 1936-1937 гг//Работы археологических экспедиций: Сб. ст./Под ред. Д. Н. Эдинга. М.: ГИМ. С. 5-74. (Труды ГИМ; № 16).

- Боталов С. Г., Гуцалов С. Ю, 2000. Гунно-сарматы урало-казахстанских степей. Челябинск: Рифей. 269 с.

- Голдина Р. Д., 1986. Исследования курганной части Бродовского могильника//Приуралье в древности и средние века: Медвуз. сб. науч. тр./Отв. ред. А. А. Тронин. Устинов: Удмуртский ун-т. С. 47-98.

- Гудкова А. В., Редина Е. Ф., 1999. Сарматский могильник Градешка в низовьях Дуная//Старожитностi Пiвнiчного Причорномор'я i Криму. Т. 7. С. 177-193.

- Гудкова А. В., Фокеев М. М, 1984. Земледельцы и кочевники в низовьях Дуная I-IV вв. н. э. Киев: Наукова Думка. 120 с.

- Гущина И. И., Засецкая И. П, 1994. «Золотое кладбище» Римской эпохи в Прикубанье. СПб.: Фарн. 172 с.

- Давудов О. М, 2013. Погребальный комплекс Ирагинского могильника//Вестник Института ИАЭ. № 1 (33). С. 56-71.

- Древности Боспора Киммерийского, 1854. СПб.: Изд-во Ф. Жиль.

- Думберг К. Е., 1901. Извлечение из отчета о раскопках гробниц в г. Керчи и его окрестностях в 1899 г.//ИАК. Вып. 1. С. 80-93.

- Ермолин А. Л., 2009. Кроваво-золотой стиль «клуазонне» в ювелирных изделиях Боспора (по материалам некрополя Джурга-Оба)//Боспорский феномен. Искусство на периферии античного мира/Отв. ред. В. Ю. Зуев. СПб.: Нестор-История. С. 70-77.

- Зайцев Ю. П., 1997. Охранные исследования в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах//Археологические исследования в Крыму. 1994 год/Отв. ред. В.А. Кутайсов. Симферополь: Крымский филиал Ин-та Археологии. С. 102-116.

- Зайцев Ю. П., 2005. Древние сокровища Юго-Западного Крыма. Симферополь: Тарпан. 29 с.

- Зайцев Ю. П., Мордвинцева В. И., 2003. Исследование могильника в с. Суворово в 2001 г.//МАИЭТ. Вып. X. С. 57-77.

- Зайцев Ю. П., Мордвинцева В. И., 2004. Варварские погребения Крыма 2 в. до н. э. -1 в. н. э.//Сарматские культуры Евразии: проблемы региональной хронологии/Отв. ред. Б. А. Раев. Краснодар: Наследие Кубани. С. 174-204.

- Засецкая И. П, 1993. Материалы Боспорского некрополя второй половины IV -первой половины V вв. н. э.//МАИЭТ. Вып. III. С. 23-105.

- Каменецкий И. С., Кропоткин В. В., 1962. Погребение гуннского времени близ ТанаиСА//СА. № 3. С. 235-240.

- Кишш А., 1995. Опыт исследования археологических памятников алан в Западной Европе и Северной Африке//Аланы: история и культура/Отв. ред. В. Х. Тменов. Владикавказ: СОИГИ. С. 79-100.

- Кузнецов В. А., 1996. Аланы на Западе: археологическая реальность или миф?//РА. № 4. С. 71-79.

- Лысенко А. В., Юрочкин В. Ю., 2004. Некрополь Пантикапея-Боспора: (по материалам исследований 2000-2002 г)//О древностях Южного берега Крыма и гор таврических: Сб. науч. тр.: (по мат-лам конф. в честь 210-летия со дня рожд. Петра Ивановича Кеппена)/Ред. В. Л. Мыц и др. Киев: Стилос. С. 94-166.

- Марченко И. И., 1996. Сираки Кубани: (по материалам курганных погребений Нижней Кубани). Краснодар: КубГУ. 340 с.

- Мастыкова А. В., 2005. Средиземноморский женский костюм с фибулами-брошами на Северном Кавказе в V-VI вв.//РА. № 1. С. 22-36.

- Мастыкова А. В., 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV -середине VI в. н. э. М.: ИА РАН. 502 с.

- Мастыкова А. В., Казанский М. М., 2005. О происхождении «княжеского» костюма варваров гуннского времени (горизонт Унтерзибенбрунн)//II Городцовские чтения: Мат-лы науч. конф., посвящ. 100-летию деятельности В. А. Городцова в ГИМ (Москва, апрель 2003 г.)/Отв. ред. И. В. Белоцерковская. М.: ГИМ. С. 253-267. (Труды ГИМ; вып. 145)

- Пуздровский А. Е., Зайцев Ю. П., Неневоля И. И., 2001. Новые памятники III-IV вв. н. э. в ЮгоЗападном Крыму//МАИЭТ. Вып. VIII. С. 32-50.

- Скалон К. М., 1961. О культурных связях Восточного Прикаспия в позднесарматское время//АСГЭ. Вып. 2. С. 114-140.

- Тайна золотой маски, 2009. Каталог выставки /Авт. текста и ред. А. М. Бутягин. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 204 с.

- Трейстер М. Ю., 2009. Посуда и предметы утвари из серебра и бронзы//Тайна золотой маски: каталог выставки /Авт. текста и ред. А. М. Бутягин. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 43-62.

- Ханутина Э. В., Хршановский В. А., 2009. Погребальный комплекс гуннского времени из некрополя Китея//Боспорский феномен. Искусство на периферии античного мира/Отв. ред. В. Ю. Зуев. СПб.: Нестор-История. С. 58-69.

- Шаров О. В., 2009. Погребение с Золотой Маской//Тайна золотой маски: каталог выставки /Авт. текста и ред. А. М. Бутягин. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 17-42.

- Шкорпил В. В., 1907. Отчет о работе в Керчи в 1904 г.//ИАК. Вып. 25. С. 1-66.

- Шнайдштейн Е. В., 1981. Раскопки курганов группы Купцын-Толга//Археологические памятники Калмыкии эпохи бронзы и средневековья/Отв. ред. У Э. Эрдниев. Элиста: КНИИИФЭ. С. 78-119.

- Alföldi A, 1932. Funde aus der Hunnenzeit und ihre ethnische Sonderung. Budapest: Magyar Nemzeti Muzeum. 90 s.

- Ben Abed A., 2008. Presence vandale dans le pays de Carthage//Rome et les Barbares. La naissance d'un nouveau monde. Venise: Skira. P. 331-333.

- BSAF: Bulletin de la Societe des Antiquaires de France, 1920. Paris.

- CRAI: Comptes-Rendus de l'Academie des Inscriptions et des Belles-Lettres, 1916. Paris.

- Damm I., 1988. Goldschmiedarbeiten der Völkerwanderungszeit aus dem Nördlichen Schwarzenmeer-gebiet: Katalog der Sammlung Diergardt 2//Kölner Jahrbuch für Vor-und Frühgeschichte. Bd. 21. S. 65-210.

- Demougeot E., 1979. La formation de l'Europe et les invasions barbares. 2: De l'avenement de Diocle-tien au debut du VIe siecle. Paris: Aubier. 935 p.

- Dentzer-Feydy J., Teixidor J., 1993. Les antiquites de Palmyre au Musee du Louvre. Paris: Reunion des musees nationaux. 303 p.

- Deppert-Lippitz B., 1997. Spätrömische Goldperlen//Perlen: Archäologie, Techniken, Analysen/U. von Freeden, A. Wieczorek (Hrsg). Bonn: Rudolf Habelt Gmb H. S. 63-76.

- Eger C, 2001. Vandalische Grabfunde aus Karthago//Germania. Bd. 79. Heft 1. S. 347-390.

- Erben des Imperiums in Nordafrika. Das Königreich der Vandalen, 2009. Karlsruhe: Philipp von Zabern. 448 S.

- Ermolin A., 2012. Dzurga-Oba -a cemetery of the Great Migration period in the Cimmerian Bosporus//The Pontic-Danubian Realm in the Periode of the Great Migration/V Ivanisevic, M. Kazanski (eds). Paris: ACHByz. P. 340-348.

- Fettich N., 1953. La trouvaille de la tombe princiere hunnique a Szeged-Nagyszeksos. Budapest: Magyar Nemzeti Muzeum. 203 p.

- Ghalia T., 2008. Le tresor de Thuburbo Majus (Tunisie)//Rome et les Barbares. La naissance d'un nouveau monde. Venise: Skira. P. 334-336.

- Gedeonov S. A., 1874. Rapport sur m'activite de la Commission Imperiale Archeologique pendant l'annee 1874//ОАК 1874 г. СПб. С. I-XXIV

- Grabar A., 1966. L'Age d'or de Justinien. De la mort de Theodose a l'Islam. Paris: Gallimard. 409 p.

- Haberey W., 1942. Spätantike Gräber aus Gräben von Mayen//Bonner Jahrbücher. Band 147. S. 249-284.

- Harhoiu R., 1998. Die frühe Völkerwanderungszeit in Rumänien. Bukarest: Editura Enciclopedicä. 268 p.

- Hatt J.-J., 1965. Une tombe barbare du Ve siecle a Hochfelden (Bas-Rhin)//Gallia. T. 23. P. 250-256.

- Kazanski M., 1996. Les tombes «princieres» de l'horizon Untersiebenbrunn, le probleme de l'identification ethnique//L'identite des populations archeologiques: actes des XVIe rencontres internationales d'archeologie et d'histoire d'Antibes. Sophia Antipolis: APDCA. P. 109-126.

- Kazanski M., Mastykova A., 2003. Les origines du costume «princier» feminine des Barbares a l'epoque des Grandes Migrations//Costume et societe dans l'Antiquite et le haut Moyen Age/Dir. F. Chausson, H. Ingelbert. Paris: Picard. P. 107-120.

- L'Or des Amazones. Peuples nomades entre Asie et Europe VIe siecle av. J.-C. -IVe siecle apr. J.-C. 2001. Paris: Paris-Musees. 300 p.

- L'Or des princes barbares. Du Caucase a la Gaule Ve s. apres J.-C. 2000. Paris: Reunion des musees nationaux. 224 p.

- Mqczynska M., 2005. La question de l'origine des pendeloques en forme de lunules a decor au repousse de l'epoque des grandes migrations//La Mediterranee et le monde merovingien: temoignes ar-cheologiques/Dir. X. Delestre, P. Perin, M. Kazanski. Aix-en-Proivence: Association Provence Archeologie. Р. 247-255.

- Mqczynska M., Urbaniak A., Jakubczyk I, 2011. The Early Medieval Cemetery of Almalyk-Dere near the Foot of Mangup//Inter Ambo Maria. Contacts between Scandinavia and the Crimea in the Roman Period/I. Khrapunov, F.-A. Stylegar (eds). Simferopol: Dolya. P. 154-175.

- Martin M., 1991. Das spätrömisch-frühmittelalterliche Gräberfeld von Kaiseraugst, Kt. Aargau. Solothurn: Habegger Verlag. 359 p.

- Mastykova A., Kazanski M., 2006. A propos des Alains en Occident a l'epoque des Grandes Migrations: le costume a appliques en or//Gallia e Hispania en el contexto de la presencia ‘germanica' (ss.V-VII). Balance y Perspectivas/J. Lopez Quiroga, A. M. Martinez Tejera, J. Moriin de Pablos (eds). Oxford: Archaeopress. P. 291-305. (BAR. International Series; 1534).

- Pilet C., 2001. Temoignages de modes germaniques orientales dans la Lyonnaise Seconde (Normandie actuelle): bilan provisoire//International Connections of the Bararians of the Carpathian Basin in the 1st-5th Centuries A.D./E. Istvanovits, V Kulcsar (eds). Aszöd-Nyiregyhäza: Andras Museum -Osvath Museum Fondation. Р. 419-429.

- Pusztai P., 1966. A lebenyi german fejedelmi sir//Arrabona. № 8. S. 99-118.

- Quast D., 1999. Cloisonnierte Scheibenfibeln aus Achmim-Panopolis (Ägypten)//Archäologisches Korrespondenzblatt. Bd. 29. Heft 1. S. 111-124.

- Reinach S., 1892. Antiquites du Bosphore Cimmerien. Paris. 213 p.

- Ross M. C., 1965. Catalogue of the Byzantine and Early Medieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection. Vol. 2: Jewellery, enamels and Art of the Migration Period. Washington: The Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies. 144 p.

- Sarov O, 2003. Die Gräber des sarmatischen Hochadels von Bospor//Kontakt-Kooperation-Konflikt. Germanen und Sarmaten zwischen dem 1. und dem 4. Jahrhundert nach Christus/C. von Carnap-Bornheim (Hrsg). Neumünster: Wachholz. S. 35-64.

- Templemann-Mqczynska M., 1986. Der Goldfund aus dem 5. Jahrhundert n. Chr. Aus Granada-Albaicin und seine Beziehungen zu Mittel-und Osteuropa//Madrider Mitteilungen. Bd. 27. S. 375-388.

- Vaday A., 1989. Die Sarmatischen Debkmäler des komitats Szolnok (Antaeus 17-18). Budapest: Archäologisches Institut der UAW. 351 p.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 1998. Ранние комплексы могильника у села Лучистое в Крыму//МАИЭТ. Вып. VI. С. 274-311.