«Княжеское» погребение у г. Магас (Ингушетия)

Автор: Мамаев Х.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

В этой статье рассматриваются материалы из богатого аланийского катакомбного захоронения, начиная с последней трети 5-го века, который был раскопан на левом берегу реки Сунжа в равнинной части Ингушетии в середине 1990-х годов. После того, как он был обнаружен случайно, захоронение было разграблено. Однако в этом конкретном захоронении было обнаружено множество предметов инкрустированных украшений. Ювелирные изделия были изготовлены из золота с использованием техники перегородки (фибула, кольца, часть ремня и другие предметы), что свидетельствует о том, что ее владелец принадлежал к высокому слою в аланском обществе. В погребении были также другие необычные предметы (котёл типа «хунн», крутящие моменты с медальонными зажимами), которые показывают, что в это общество пробилась так называемая международная королевская мода. Основным источником, из которого эти предметы проникли бы на Северный Кавказ, очевидно, были средиземноморские семинары. В этом случае, однако, казалось бы, что большинство тяжких товаров было доставлено на похороны, о которых идет речь, из европейских центров, когда некоторые из гуннов возвращались на восток, а также аланские племена, связанные с ними после сражений Недао и Каталонии.

Эпоха переселения народов, аланская катакомба, княжеский статус, равнинная ингушетия, магас, насыр-корт

Короткий адрес: https://sciup.org/14328642

IDR: 14328642

Текст научной статьи «Княжеское» погребение у г. Магас (Ингушетия)

В 1995 г. при сооружении подъездной автодороги к зоне строительства административного центра Республики Ингушетия – г. Магас, у с. Насыр-Корт в 400 м восточнее Насыр-Кортовского городища № 2 (левобережье р. Сунжи) было случайно обнаружено катакомбное погребение (рис. 1, 1, 2 ), ко времени его обследования сотрудниками Госинспекции по охране памятников археологии при Министерстве культуры Республики Ингушетии уже частично разрушенное и ограбленное ( Бурков , 1996). Собранные находки и их описание неоднократно публиковались в краеведческой литературе и периодической печати ( Кодзоев , 2001. С. 80; 2006. С. 25; см. историографический обзор: Бурков , 2012. С. 28-70), но в целом не рассматривались специалистами - за исключением С. Б. Буркова и Д. Кваста, разместивших соответственно краткое описание ряда предметов и фотографии изделий с инкрустациями ( Бурков , 2008. С. 733; Quast , 2006. S. 268. Abb. 14). Не была также исследована и сама археологическая

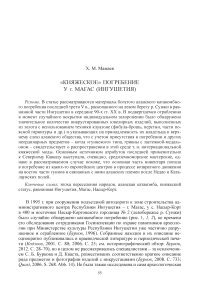

Рис. 1. Местоположение «княжеского» погребения у г. Магас (Насыр-Корт) в Ингушетии

1. Карта с указанием места нахождения «княжеского» погребения. 2. Схема расположения курганов и погребений на левобережье р. Сунжи у сел. Насыр-Корт: а – катакомбы без курганной насыпи (№ 1–4); б – курганы (№ 7–12); в – границы поселения (№ 5); г – ров городища (№ 6); д – карьер; е – проселочная дорога (по: Бурков , 1996)

ситуация, в которой они были найдены, серьезно искаженная действиями техники и грабителей1.

Судя по описаниям очевидцев, на месте обнаружения катакомбы в траншее для укладки дорожного основания, углубленной скреперами до глубины 4 м, первоначально, уже с уровня около 1,5 м от дневной поверхности (?), прослеживалось овальное пятно темного грунта, которое в отчете С. Б. Буркова сначала интерпретировалось как след грабительского входа в камеру. Однако, поскольку погребение не было ограблено (к моменту его обнаружения из-за образовавшегося провала в нем находилось немало ценных предметов), речь, видимо, может идти о заполнении входной ямы. На ее дне стоял массивный каменный заклад лаза, разбитый позднее строителями на несколько кусков. Здесь же, на другой каменной плите подквадратной формы, лежавшей горизонтально, находились, по словам последних, три керамических сосуда, потом также разбитых и перемещенных вместе с грунтом далеко от места обнаружения катакомбы. На плите сохранились следы окислов бронзы – по одной версии, от каких-то ненайденных металлических сосудов ( Бурков , 1996. С. 8); по другой – от бронзового котла ( Бурков , 2012. С. 43). Часть фрагментов последнего позднее была собрана у строителей и местных жителей, а часть – найдена в отвалах ( Бурков , 1996. С. 8; 2012. С. 42). По утверждению местных жителей, плита первоначально лежала внутри камеры и при ограблении была выброшена наружу; по С. Б. Буркову, она изначально находилась снаружи перед лазом, представляя собой жертвенник (Там же. С. 8).

Входную яму полностью проследить не удалось – был зафиксирован только контур примыкающей к лазу части дна шириной 1,1 м и длиной около 0,6 м с заоваленными углами, плавно понижавшегося к камере. Видимо, она имела форму почти вертикальной шахты, глубина которой составляла не менее 5–5,5 м от дневной поверхности. Из нее в камеру вел лаз подпрямоугольной формы (длина – 0,15 м, высота – 0, 45 м, ширина в основании – около 0,5 м), с сегментовидным верхом, закрытый, как уже отмечалось, к моменту обнаружения стоявшей на ребре мощной каменной плитой подпрямоугольной формы (0,9 х 0,6 х 0,15 м), весом в несколько сотен килограммов.

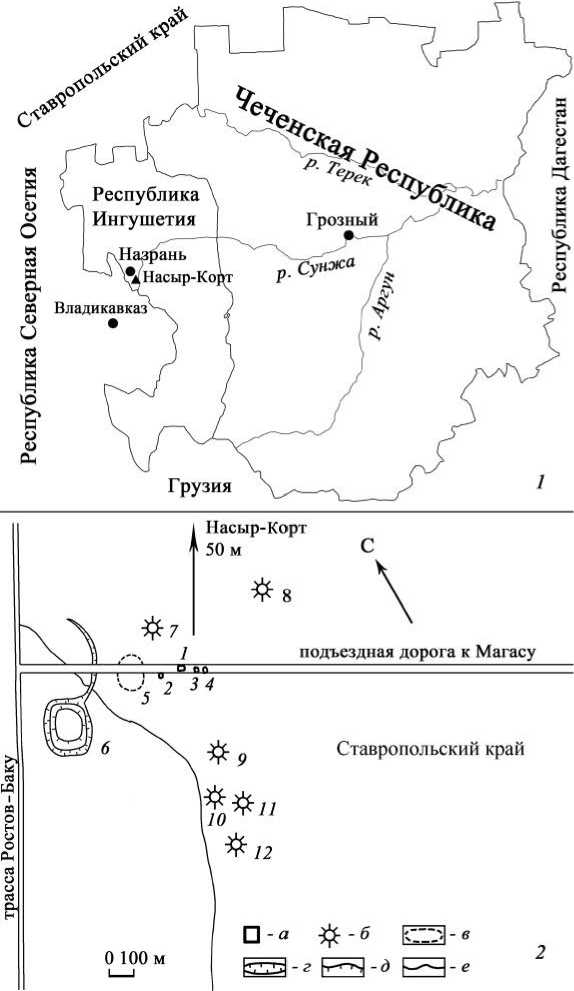

Основная часть магасской катакомбы (точнее ее было бы называть насыр-кортовской) представляла собой прямоугольную в плане подземную камеру длиной 2,5 и шириной 2 м, ориентированную длинной осью по линии СВ–ЮЗ и перекрытую двускатным сводом высотой не менее 2 м с небольшим плоским потолком, частично разрушенным провалом (рис. 2, 1, 2).

На ее дне были зафиксированы разбросанные остатки части костяка взрослого человека, возраст которого С. Б. Бурков определил в 35–50 лет ( Бурков , 1996. С. 4). Находок на дне камеры, где в нескольких местах встречались древесные угольки, оказалось немного: обломок железного предмета в виде трехгранного стержня (наконечник стрелы?) и, главное, крупная, слегка согнутая золотая брошь с инкрустациями, лежавшая в небольшом углублении у северовосточной стены тыльной стороной кверху (рис. 2, 1, 2 ). Очевидно, поэтому она и не была замечена грабителями.

Некоторые предметы погребального инвентаря, находившиеся снаружи у лаза и в камере к моменту ее ограбления, были позднее собраны у местных жителей ( Бурков , 1996). Это крупные фрагменты литого бронзового котла, полукруглая нашивка из бронзы с позолотой (колпачок - в отчете С. Б. Буркова) и обломки бронзовой накладки (накладок?) со штифтом. Таким же образом были получены и фрагменты трех, упоминавшихся выше, глиняных сосудов.

Часть золотых предметов, составлявших инвентарь погребения, несмотря на усилия, предпринятые по их поиску, исчезла бесследно. Среди пропавших перечислялись серьги, обломок браслета и несколько инкрустированных изделий – два или три очень крупных перстня, металлические накладки пояса, а также цепь из трех проволок с застежкой в виде пряжки и какое-то нагрудное украшение, названное пекторалью ( Бурков , 2012. С. 42, 43). Однако под послед -ней, скорее всего, имелась в виду найденная в камере брошь с инкрустациями, которая в перечне иллюстраций была названа нагрудным украшением ( Бурков , 1996. С. 15)

В состав других находок, позднее поступивших в Ингушский государственный музей краеведения им. Т. Х. Мальсагова и, как отмечалось выше, опубликованных, входили три крупных кольца, пряжка, щиток пряжки и наконечник ремня, декорированные в стиле клуазоне2.

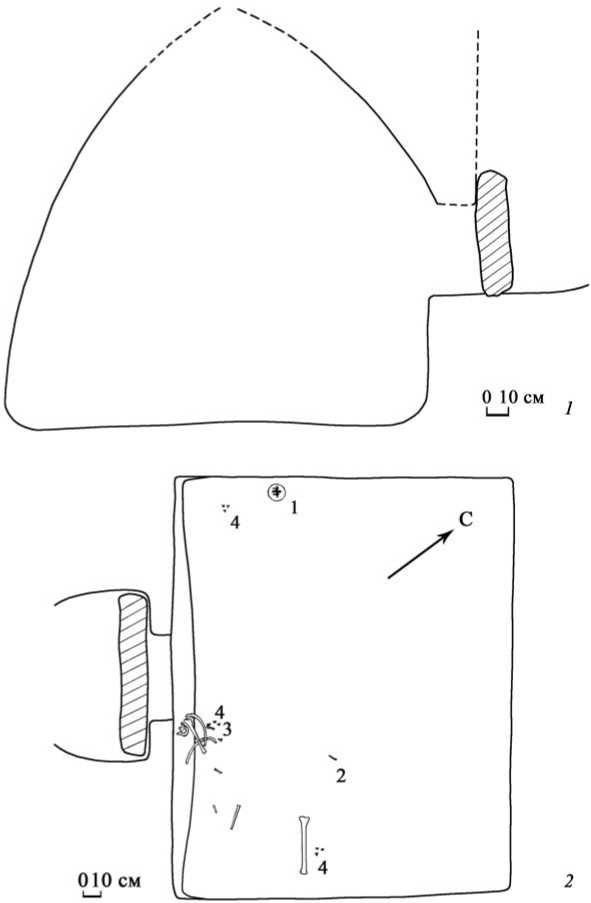

Возможно, рамка и щиток из этого набора (рис. 3, 3, 7 ; цв. илл. III, 4 , 6 ) составляли единое целое, хотя полностью исключить их принадлежность к разным предметам нельзя - на это могут косвенно указывать несовпадения размеров. Находка близкой пряжки известна в погребении гуннской эпохи в Ново-Ивановке на Украине ( Засецкая , 1994. Рис. 19б, 16) 3. В общем же пряжки с аналогичными щитками встречаются довольно часто в кавказских древностях V в. ( Амброз , 1989. Рис. 5, 33 ; 10, 27 ; 14, 21, 25 ) или в Керчи (Эпоха Меровингов…, 2007. С. 294, I.8.12 ; С. 308, 1.17.6); весьма близкие параллели представляют также находки из Лаа-Тае (Laa-Thaya) в Австрии (Там же. С. 336, II,1,2 ).

Рис. 2. Катакомба (погребение № 1) у г. Магас (Насыр-Корт) (по: Бурков , 1996)

1. Разрез. 2. План: 1 – фибула-брошь; 2 – фрагмент железного предмета; 3 – кости; 4 – древесные угольки

О дате керченских и австрийских предметов, датированных серединой и второй третью V в. и первой половиной/серединой V в., т. е. горизонтом Унтерзи-бенбрунн (Untersiebenbrunn) / подфазой Лаа-Пуштабакод (Laa-Pusztabakod), написано немало (см. обзор мнений: Щукин , 2005. С. 334, 335. Рис. 110). Следует иметь в виду, что, судя по вынесенным за контуры щитка штифтам в отдельных

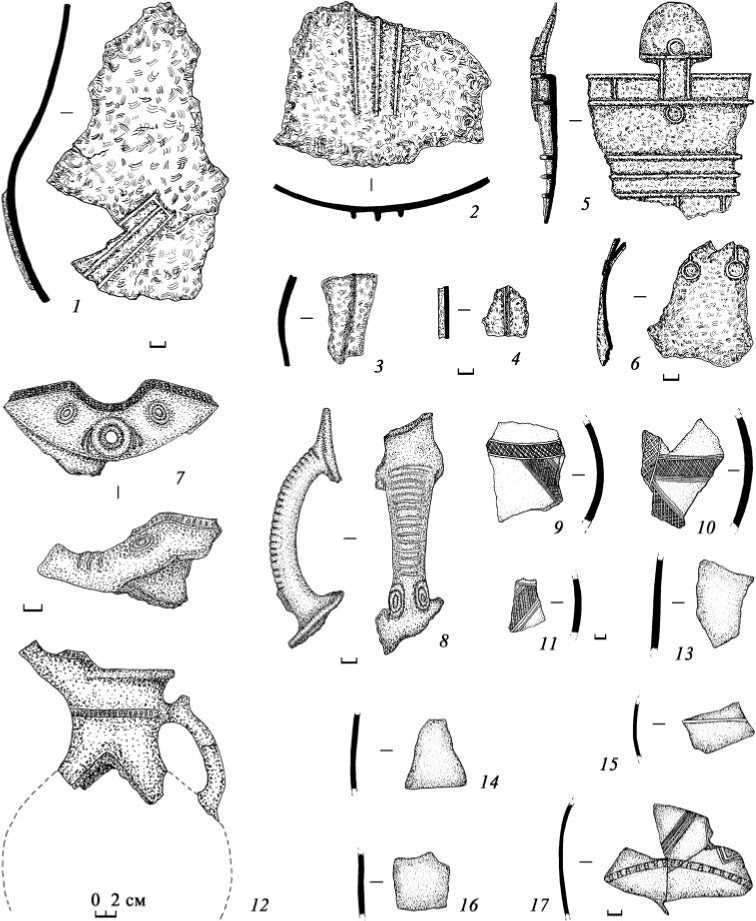

Рис. 3. Находки из катакомбы (погребение № 1) у г. Магас (Насыр-Корт)

1 – фибула-брошь с инкрустациями; 2, 6 – фрагменты изделий; 3 – золотая пряжка; 4, 5 – бронзовые пластины (4 – с гвоздиком); 7 – золотой щиток с инкрустациями; 8 – золотой наконечник пояса с инкрустацией; 9–11 – золотые перстни с крупными щитками с инкрустацией; 12 – нашивная бляшка из бронзы с позолотой.

1, 3, 6, 8–11 – золото, альмандины; 2, 6 – железо; 7 – золото; 4, 5 – бронза; 12 – бронза, позолота (по: Бурков , 1996)

гнездах, насыр-кортовская пряжка имела, видимо, также «подложку» (затем утраченную), как и приведенные выше аналогии. Любопытно отметить, что инкрустированные образцы из Турнэ (Tournai) – могилы Хильдерика (481/482 гг.), с аналогичной формой щитка и вставок, крепились штифтами, пропущенными сквозь щиток, – это может быть признаком их более поздней даты ( Казанский, Перен , 2005. Рис. 1), нежели у указанных выше4. Очевидно, таким же показателем можно счесть и широкий уплощенный язычок, присутствующий на пряжках позднего V в. (Там же. Рис. 6, 10–12 ).

Наконечнику пояса из этого погребения с простыми прямоугольными вставками и закругленным концом (рис. 3, 8 ; цв. илл. III, 5 ), типичными для V в., параллелей достаточно – например, в могильнике Брут 1 в Северной Осетии ( Габуев , 2012. Рис. 2, 1, 3, 4 ).

В целом рассматриваемые части поясного (?) набора могут быть датированы в пределах 430-480 гг., скорее всего, в рамках второй половины этого временного отрезка.

Перстням (рис. 3, 9–11 ; цв. илл. III, 1–3 ) точных аналогий подобрать пока не удалось, хотя украшения такого типа с крупными щитками второй половины VI в. известны, например, в Феребрианже (Fèrebrianges) (Эпоха Меровингов…, 2007. С. 455, VII.8.4 ). Однако солярная орнаментация насыр-кортовских изделий находит прямые параллели в оформлении щитка таманской пряжки 1886 г., датированной V в. (Там же. С. 328, I.35.1 ), и находки из княжеского погребения в Лебени (Lébény), отнесенной к горизонту Унтерзибенбрунн или периоду D2 «варварской» европейской хронологии5, т. е. 380/400-440/450 гг. ( Щукин , 2005. С. 552, 553. Табл. V, 11–14 ). Судя по наличию «звериного» язычка у таманской находки, характерного уже для фазы D3 (450/460–480/490 гг.; см.: Там же. С. 325, 338), ее время может быть ограничено второй половиной V в. На возможность еще более поздней даты указывают парные боковые гнезда по окружности щитков – таким же образом оформлены, например, фибулы, найденные в Пикардии и Монсо-лё-Нёф-е-Фокузи (Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy) во Франции и датированные соответственно около 500 г. и первой половиной VI в. (Эпоха Меровин-гов…, 2007. С. 487, VII.22.2 ; 498, VII.31.4 ). Поэтому отнесение насыр-кортов-ских перстней ко времени не ранее второй половины V в. представляется реальным. Отметим, что в отчете С. Б. Буркова они названы цельнолитыми, однако очевидно, что шинки перстней, как и боковые гнезда, были припаяны к щиткам. Без детального исследования окончательно судить, конечно, трудно, но похоже, что последние были изготовлены типичным для перегородчатых инкрустаций способом ( Засецкая , 1994. С. 69–71; Минасян , 2007).

Наиболее заметной находкой среди рассматриваемых предметов является брошь (рис. 3, 1; цв. илл. II). Это редкое произведение ювелирного искусства точных аналогий не имеет, в том числе и из-за своих размеров - для ее за- крепления понадобились две иглы (серебро, бронза?) на оборотной стороне, которые были приделаны, видимо, позже. Сама брошь имела средиземноморское происхождение, как и другие подобные предметы на Северном Кавказе, рассмотренные А. В. Мастыковой и В. Ю. Малашевым, согласившимися с датой, предложенной для них Д. Квастом, – вторая треть V–VI в. (Мастыкова, 2005. С. 22–34; 2009. С. 35, 36; Quast, 2006; Малашев, 2009. С. 136). Похожие броши из Верхнего Чир-Юрта В. Б. Ковалевская отнесла к VII в. (Ковалевская, 2001. Рис. 2, 7, 8). Среди этих изделий находка из Магаса представляется достаточно ранней, что позволяет определить ее хронологию в рамках второй половины V в.

Большинство найденных (как и пропавших) предметов были инкрустированы, при этом вставки, как показали недавние исследования ( Перен , 2005; Габуев , 2012), могут играть важную роль в установлении места изготовления таких вещей. В рассматриваемом случае камни, по сообщению С. Б. Буркова (см. также: Бурков , 2008. С. 733), были определены как аметисты, что, однако, вызывает сомнения, поскольку последние в полихромных изделиях гуннского времени, видимо, не использовались ( Засецкая , 1994. С. 50–75). Кроме того, основная часть инкрустаций, например той же броши, по отчету С. Б. Буркова и фотографии похожа на кабошоны, хотя это, скорее, пиленые пластинки – сочетание тех и других характерно для изделий этой эпохи с альмандинами – гранатами (обзор исследований о полихромных изделиях см.: Щукин , 2005. С. 340-356). На тыльной стороне броши нанесен четырехлистник, на Северном Кавказе встречающийся в качестве декора блях в так называемое шипов-ское время (Галайты, Брут 1, Байтал-Чапкан, см.: Багаев, Даутова , 2013; Туал-лагов , 2007); изображен он и на находке из Унтерзибенбрунна ( Амброз , 1989. Рис. 6, 18 ).

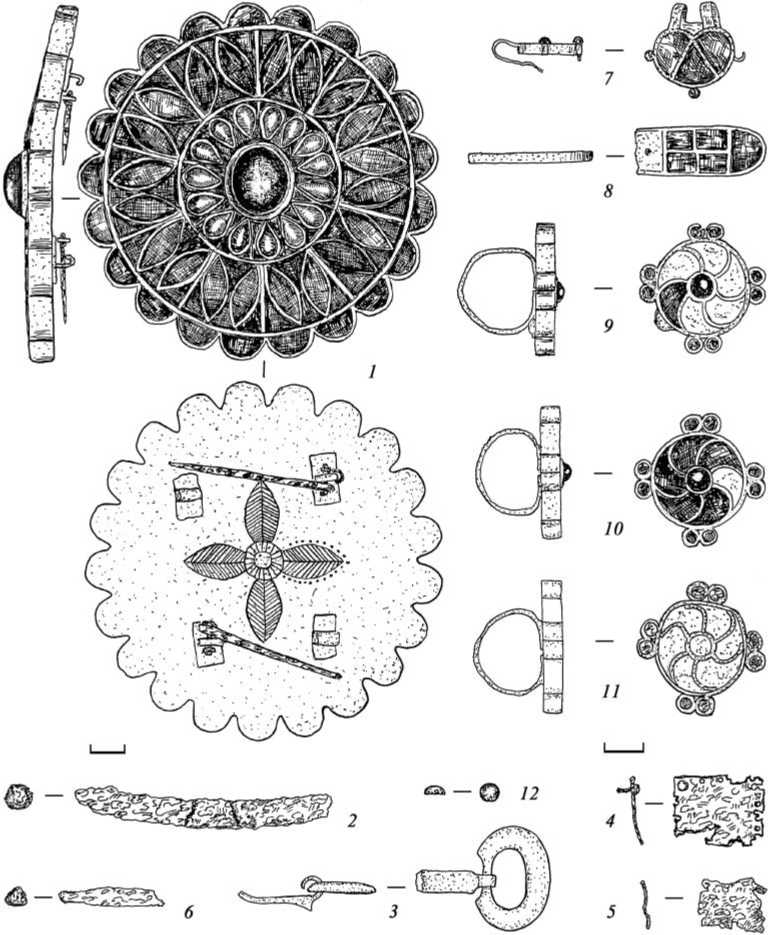

В погребении (входной яме?) были также обнаружены фрагменты литого бронзового котла так называемого гуннского типа (рис. 4, 1-6 ). Сохранившиеся части позволяют отнести насыр-кортовский экземпляр к третьему типу ( Амброз , 1981. С. 19) или первому варианту II группы, по Н. А. Боковенко и И. П. Засецкой ( Боковенко, Засецкая , 1993. С. 83). Наиболее близкими аналогиями здесь представляются котлы румынско-венгерской группы из Шестачи (Молдова), Дессы (Dessa) и Ионешти (Ione§ti) (Румыния), а также не попавшие в последнюю сводку котел из Хабаза в Балкарии, который может быть отнесен к этой же группе ( Батчаев , 1984; Чеченов , 1987. Рис. 2, 1 ), и котел из Переволочной в Полтавской области ( Левченко, Супруненко , 1994. С. 77–80). Все исследователи относят эти изделия к гуннскому времени. Местом изготовления таких сосудов считается Подунавье, где период гуннского господства ограничивается 420-450 гг. ( Боковенко, Засецкая , 1993. С. 75, 84). Этот временной промежуток вполне укладывается в рамки фазы D2/D3 – вторая треть V в. (по Я. Тейралу) или середина этого столетия, по Ф. Бирбрауеру (см. по: Щукин , 2005. С. 335)6 .

Рис. 4. Находки из катакомбы (погребение № 1) у г. Магас (Насыр-Корт)

1–6 фрагменты литого бронзового котла; 7–17 – фрагменты керамических сосудов (по: Бурков , 1996)

В таком случае объяснить появление насыр-кортовской и хабазской находок можно в рамках возвратного движения гуннов на восток после Каталаунских полей (451 г.) и Недао (455 г.) ( Чеченов , 1987. С. 51), хотя активность последних на Кавказе отмечалась на протяжении и всей первой половины V в. ( Гадло ,

1979. С. 9–70). Во всяком случае, хронологический контекст обоих котлов оснований для более ранней даты не дает7. Кстати, такие котлы оставались в обиходе на Северном Кавказе, судя по находке в Малаях (Краснодарский край), и позже ( Лимберис, Марченко , 2011. С. 420–439)8.

Отметим, что в состав сопутствующего инвентаря входили также глиняные сосуды, в целом, насколько можно судить по фрагментам, обычные для керамической традиции аланской культуры (рис. 4, 7–17 ). Авторы первых публикаций в одном из них увидели черты экзотического для Северного Кавказа животного – слона ( Кодзоев , 2006. Рис. на с. 22, 23; Бурков , 2012. С. 43), однако подобная трактовка вызывает сомнения: такие полузакрытые венчики с трубчатыми сливами и ручки – гребенчатые, с рифлением (рис. 4, 7, 8, 12 ) – появляются довольно рано и нередко встречаются и в других памятниках второй трети I тыс. н. э. Северо-Восточного Кавказа (см., например: Гмыря , 1994; Мамаев , 2009. С. 88, 89) – в частности, в катакомбе соседнего могильника Экажево I, датированной временем не позднее рубежа III–IV вв., был найден кувшин с аналогичным сливом ( Воронин, Малашев , 2006. С. 56. Рис. 10, 1 ).

Таким образом, если исходить из хронологии наиболее выразительных предметов насыр-кортовской (магасской) катакомбы, рассмотренных выше, то ее можно датировать в рамках последней трети V в.

Сложнее ситуация с этнокультурной характеристикой, которая, казалось бы, в данном случае определяется традиционным погребальным обрядом ( Габуев, Малашев , 2009) – это аланское катакомбное захоронение. Его высокий ранг устанавливается статусными предметами, относящимися к так называемой интернациональной «княжеской» моде. Вместе с тем обращает на себя внимание наличие в этом наборе некоторых необычных для алан вещей, таких, например, как гуннский котел – подобный в собственно аланских погребениях до сих пор не встречался (см., например: Савенко , 2009. С. 340–342), или гривна (?), которая, по описаниям очевидцев, состояла из плетеной цепи с застежкой (медальоном), – такие в тех же аланских древностях Северного Кавказа рассматриваемого времени, судя по имеющимся обзорам, также неизвестны ( Абрамова , 1997; Казанский, Мастыкова , 2001), но, насколько можно судить, встречаются в степных комплексах постгуннского времени ( Засецкая и др. , 2007).

Захоронения такого имущественного и социального уровня совершались, как правило, под курганными насыпями. В данном случае последняя не была зафиксирована, однако на ее существование косвенно указывает не только факт его нахождения погребения в курганной группе, но и другие обстоятельства. Так, само погребение по своему «наполнению» близко наиболее богатым подкурганным – «княжеским» катакомбам расположенного неподалеку могильника Брут 1 (см., например: Туаллагов , 2007; Габуев , 2012). Кроме того, судя по сохранившимся данным, рядом с погребением (под одной насыпью?) располагались и поврежденные строителями подпрямоугольные «ямы» (названные С. Б. Бурковым «обманками») с отдельными находками (керамика, часть железного ножа) и фрагментированными костями скелетов. Не исключено, что они могли являться дромосами неглубоких грунтовых камер – наподобие тех, что имели место в Бруте 2 ( Габуев, Малашев , 2009).

Таким образом, материалы «княжеской» катакомбы у Насыр-Корта в равнинной Ингушетии вполне соответствуют картине развития аланских племен Северного Кавказа, наметившейся еще в догуннский период (Там же), характеризуя не только облик их материальной культуры, но и процессы стратификации этого социума на путях образования раннеклассового общества.

Список литературы «Княжеское» погребение у г. Магас (Ингушетия)

- Абрамова М.П., 1997. Ранние аланы Северного Кавказа III-V вв. н. э. М.: ИА РАН. 165 с.

- Амброз А.К., 1989. Хронология древностей Северного Кавказа V-VII вв. М.: Наука. 134 с.

- Багаев М.Х., Даутова Р.А., 2013. Галайтинский клад в контексте темы раннесредневековых вождеств на Северном Кавказе//Раннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе в конце античности -начале средневековья: тезисы докл. Междунар. семинара. Махачкала, 13-17 ноября 2013 г./Отв. ред. А.В. Мастыкова. М.: ИА РАН. С. 7-9.

- Батчаев В.М., 1984. Гуннский котел из селения Хабаз//СА. № 1. С. 256-258.

- Боковенко Н.А., Засецкая И.П., 1993. Происхождение котлов «гуннского типа» Восточной Европы в свете проблемы хунно-гуннских связей//ПАВ. 3. C. 73-88.

- Бурков С.Б., 1996. Отчет о работах по хоздоговорной теме: «Археологический надзор за производством земляных работ в зоне подъездной дороги к г. Магас в 1995 г. на землях с. Насыр-Корт Назрановского района (левобережный участок)» раздела комплексной темы «Изучение и сохранение культурного наследия (памятников археологии) в Назрановском районе Республики Ингушетия» между управлением «Ингушавтодор» и Государственной инспекцией по охране памятников археологии при Министерстве культуры Республики Ингушетия по договору от 10.07.95 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 26057.

- Бурков С.Б., 2008. Исследование археологических памятников в зоне строительства столицы Ингушетии -города Магаса в 1994-1996 гг.//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. VIII: Крупновские чтения 1971-2006/Гл. ред. А.Б. Белинский. М.; Ставрополь: Памятники исторической мысли, Наследие. 2008. С. 732, 733.

- Бурков С.Б., 2012. Археологические памятники города Магаса в периодической печати Ингушетии//Магас: вчера, сегодня, завтра: материалы республиканской научно-практической конф., Магас, 10 апреля 2012 г. Магас. С. 28-70.

- Воронин К.В., Малашев В.Ю., 2006. Погребальные памятники эпохи бронзы и раннего железного века равнинной зоны Республики Ингушетия. М.: ИА РАН. 152 с.

- Габуев Т.А., 2012. О культурной атрибуции золотых предметов из могильника Брут 1 в Северной Осетии//РА. № 1. С. 90-99.

- Габуев Т.А., Малашев В.Ю., 2009. памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: Таус. 468 с.

- Гадло А.В., 1979. Этническая история Северного Кавказа IV-X вв. Л.: Ленинградский ун-т. 216 с.

- Гмыря Л.Б., 1994. О связях населения Прикаспийского Дагестана в эпоху Великого переселения народов//Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований институтов ИАЭ и ЯЛИ в 1992-1993 гг. (31 мая -1 июня 1994 г.). Махачкала. С. 15-19.

- Гмыря Л.Б., 2009. Религиозные представления населения Прикаспийского Дагестана в IV-VII вв. (по данным письменных источников). Махачкала: Наука ДНЦ. 540 с.

- Засецкая И.П., 1994. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV -V в.). СПб.: Эллипс Лтд. 222 с.

- Засецкая И.П., Казанский М.М., Ахмедов И.Р., Минасян Р.С., 2007. Морской Чулек. Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. СПб.: Государственный Эрмитаж. 212 с.

- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2001. Центры власти и торговые пути в Западной Алании в V-VI вв.//Северный Кавказ: историко-археологические очерки и заметки/Отв. ред. М.П. Абрамова, В.И. Марковин. М.: ИА РАН. С. 138-161. (МИАР; № 3.)

- Казанский М.М., Перен П., 2005. Могила Хильдерика (481/482 г.): состояние исследований//КСИА. Вып. 218. С. 24-41.

- Ковалевская В.Б., 2001. К вопросу о возможностях сравнительного анализа в археологии//МИФ 7. София. С. 61-76.

- Кодзоев Н.Д., 2001. Археологические памятники Магаса//Вестник Археологического центра. Вып. I. Назрань. С. 80-82.

- Кодзоев Н.Д., 2003. Магас по археологическим и письменным источникам. Магас: Сердало. 152 с.

- Кодзоев Н.Д., 2006. Город Назрань. Магас: Сердало. 272 с.

- Кузнецова Т.М., 2008. Социальные индикаторы в погребальном обряде скифов (бронзовые котлы)//Проблемы современной археологии/Отв. ред. М.Г Мошкова. М.: Таус. С. 173-198.

- Левченко Д.И., Супруненко А.Б., 1994. Находки гуннского времени в низовьях Ворсклы//Супруненко А.Б. Курганы Нижнего Поворсклья. М.; Полтава. С. 74-80.

- Лимберис Н.Ю., Марченко И.И., 2011. Погребения эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья из курганов степного Прикубанья//Петербургский апокриф. Послание от Марка: Сборник посвящен памяти М.Б. Щукина/Отв. ред. О.В. Шаров. СПб.; Кишинев: Ун-т «Высшая антропологическая школа». С. 417-441. (Stratum библиотека.)

- Малашев В.Ю., 2009. Хронология могильника Брут 2 и проблемы культурной истории населения центральных районов Северного Кавказа II-IV вв. н. э.//Габуев Т.А., Малашев В.Ю. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: ИА РАН, Таус. С. 115-162.

- Мамаев Х.М., 2009. Чишкинское «поселение» (Аргунское ущелье, Чечня)//ИАА. № 9. С. 81-93.

- Мамаев Х.М., Бурков С.Б., 2013. «Княжеский» комплекс эпохи Великого переселения народов из предгорной Ингушетии//Раннегосударственные образования и «княжеская» культура на Северном Кавказе в конце античности -начале средневековья: тезисы докл. Междунар. семинара. Махачкала, 13-17 ноября 2013 г./Отв. ред. А.В. Мастыкова. М.: ИА РАН. С. 30-32.

- Мастыкова А.В., 2005. Средиземноморский женский костюм с фибулами-брошами на Северном Кавказе в V-VI вв.//РА. № 1. С. 22-36.

- Мастыкова А.В., 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV -середине VI в. н. э. М.: ИА РАН. 502 с.

- Минасян Р.С., 2007. Технические особенности ювелирных изделий из Морского Чулека//Засецкая И.П., Казанский М.М., Ахмедов И.Р., Минасян Р.С. Морской Чулек. Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. СПб.: Государственный Эрмитаж. С. 147-158.

- Перен П., 2005. О происхождении гранатов на вещах инкрустированного стиля из базилики Сен-Дени во Франции//КСИА. Вып. 218. С. 42-47.

- Савенко С.Н., 2009. Аланские всадники в письменных источниках и археологических данных: Вопросы сравнительного анализа//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. IX: Археология, краеведение/Глав. ред. А.Б. Белинский. Ставрополь: Наследие. С. 331-358.

- Туаллагов А.А., 2007. Раннеаланский период на территории современной Северной Осетии//Археология Северной Осетии. Ч. 2/Отв. ред. А.А. Туаллагов. Владикавказ: Сев.-Осет. ин-т гум. и соц. иссл. им. В.И. Абаева. С. 61-108.

- Чеченов И.М., 1987. Новые материалы и исследования по средневековой археологии Центрального Кавказа//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1979 гг. Т 3/Отв. ред. В.А. Кузнецов. Нальчик: Эльбрус. С. 40-169.

- Щукин М.Б., 2005. Готский путь. Готы, Рим и черняховская культура. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ. 576 с.

- Эпоха Меровингов -Европа без границ. Археология и история V-VIII вв.: каталог выставки (Москва, 12 марта -13 мая; Санкт-Петербург, 19 июня -16 августа 2007 г.)/Hrsg. W. Menghin. Berlin: Edition Minerva, 2007. 591 с.

- Quast D., 2006. Mediterrane Scheibenfibeln der Völkerwanderungszeit mit Closionnéverzierung-eine typologische und chronologische Übersicht//Archäologisches Korrespondenzblatt/Jahgang 36. Heft 2. S. 259-278.

- Shchukin M., Kazanski M., Sharov O., 2006. Des Goths aux Huns. Le Nord de la mer Noire au BasEmpire et à l’époque des Grandes Migrations. Oxford: John and Erica Hedges Ltd. 482 p. (BAR International Series; 1535.)

- Tejral J., 1988. Zur Chronologie der frühen Völkerwanderungszeit im mittleren Donauraum//Archaeologia Austriaca. Bd. 72. S. 223-304.

- Tejral J., 2007. Das Hunnenreich und die Identitätsfragen der barbarischen «gentes» im Mitteldonauraum aus der Sicht der Archäologie//Barbaren im Wandel. Beiträge zur Kultur-und Identitätsumbildung in der Völkerwanderungszeit/Hrsg. J. Tejral. Brno: Archeologiskÿ Ústav Akademie vĕd České Republiky Brno. S. 55-119.