«Княжеское» женское погребение на поселении Мухино2 гуннского времени на Верхнем Дону

Автор: Мастыкова А.В., Земцов Г.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

В этой статье основное внимание уделяется женскому захоронению № 1, обнаруженному в многоуровневом поселке Мухино-2 (Задонский район Липецкой области) на левом берегу реки Снов недалеко от того места, где он течет в реку Дон (рис.1 ). В погребении из Мухино содержался яркий ассортимент тяжелых предметов: облицовки из золотого листа различной формы и золотые длинные бусины; металлический подвесной кулон, зеркало, унитаз, пинцет и браслет; железный нож с рельефным золотым листом; стеклянные и янтарные бусины (рис. 3-4). Ряд женских украшений такого рода в комплекте с золотыми аппликациями возник бы из региона Северный Понтий. Числа погребения среди «княжеских» находок с периода хуннов. Похороны поселения Мухино-2 могут быть датированы либо до конца периода D2, либо до начала периода D2 / D3 «варварской» европейской хронологии, то есть примерно до 430-450 гг. Н.э. Антропологическое исследование скелетных останков показало, что они принадлежат женщине в возрасте от 20 до 29 лет. Отсутствие какой-либо эмалированной гипоплазии зубов показывает, что ее детство было довольно благополучным. Анализ атомной абсорбции позволил предположить, что женщина провела большую часть своей жизни в довольно засушливых ландшафтах. Это все еще единственный «княжеский» захоронение с периода Хунника, которое было найдено в верховьях Дона. Это существенно изменило наши представления о распространении престижных культур, сосредоточенных на «лидерах» типа Унтерсиенбрунн.

Гуннское время, горизонт унтерзибенбрунн,

Короткий адрес: https://sciup.org/14328628

IDR: 14328628

Текст научной статьи «Княжеское» женское погребение на поселении Мухино2 гуннского времени на Верхнем Дону

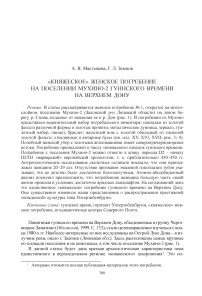

Памятники гуннского времени на Верхнем Дону, объединенные в группу Черто-вицкое-Замятино ( Обломский , 1999. С. 133), стали целенаправленно изучаться с конца 1980-х гг. Наиболее интересные из них исследованы на Острой Луке Дона – в излучине реки, около г. Задонск (Липецкая обл.). Здесь расположены самые крупные по площади поселения и их комплексы, в том числе поселение Мухино-2 (рис. 1).

В данной статье будет дана краткая археологическая характеристика пока единственного в верхнедонском регионе «княжеского» захоронения1. Это по-

-

1 Авторами готовится полная публикация материалов этого погребения.

гребение № 1, выявленное на многослойном поселении Мухино-2, на левом берегу р. Снова, недалеко от впадения ее в р. Дон ( Земцов , 2003. С. 111–113; 2004. С. 22–25). Захоронение можно отнести к числу «княжеских» находок гуннского времени, так называемого горизонта Унтерзибенбрунн, который соответствует периоду D2 «варварской» европейской хронологии2, т. е. 380/400–440/450 гг.

Рис. 1. Географическое положение поселения Мухино-2 на Верхнем Дону.

Точкой обозначено поселение

Мухино-2

Описание погребения

Как уже отмечалось, захоронение было обнаружено на территории поселения гуннского времени. Судя по планиграфии памятника, погребение было совершено на восточном краю усадебного комплекса. Весьма вероятно, что поселенческие материалы и захоронение одновременны ( Земцов , 2012. С. 157).

Погребение было совершено в яме неправильной прямоугольной формы по обряду ингумации. Яма была заполнена материковой глиной, в нижней половине ее заполнения были встречены редкие включения гумуса и углей. На дне могильной ямы фиксировался углистый слой, а в некоторых местах прослежены более четкие полосы углей, возможно следы плах. На этой прослойке был обнаружен плохо сохранившийся скелет человека, однако присутствующие кости лежали в анатомическом порядке. Погребенный был захоронен в вытянутом положении на спине, головой на север, руки положены вдоль тела. Проведенное М. В. Добровольской и М. Б. Медниковой антропологическое исследование скелетных останков показало, что они принадлежат женщине 20–29 лет. На основании отсутствия эмалевой гипоплазии зубов (признак, свидетельствующий о стрессах, перенесенных человеком в детстве) предполагается, что ее детство было достаточно благополучным и не сопровождалось кратковременными остановками роста. Изотопный анализ коллагена костной ткани скелетных

-

2 Здесь и далее используется общеевропейская хронология Барбарикума, см., например: ( Godłowski , 1970; Tejral , 1988; 1997; 2005; 2007; Shchukin, Kazanski, Sharov , 2006).

фрагментов женщины позволяет строить гипотезы относительно пищевого рациона и среды обитания погребенной ( Мастыкова и др. , 2013; Добровольская и др. , 2014).

Погребальный инвентарь

Сопровождающие вещи, помимо двух керамических сосудов и костей животного, зафиксированных выше уровня залегания скелета человека, были обнаружены на дне могилы преимущественно в районе груди и кистей рук и составляли несколько скоплений. Часть вещей принадлежит типам и категориям, изучавшимся нами ранее. В статье мы дадим лишь их краткую характеристику, а основное внимание сосредоточим на предметах, прежде нами не рассматривавшихся.

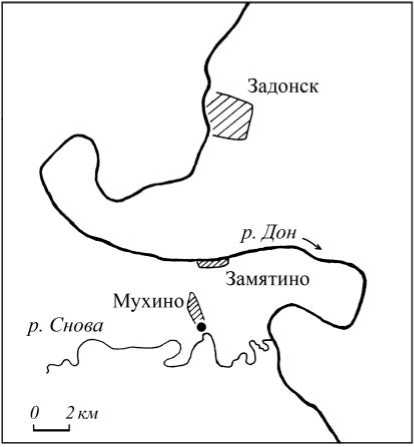

Два керамических сосуда , располагавшиеся по линии север–юг на расстоянии одного метра друг от друга, были выявлены в верхней части заполнения могильной ямы в грунте, который не отличался от материковой глины.

Лепной горшок, сильнопрофилированный с высоко расположенными плечиками и хорошо заглаженной поверхностью (рис. 2, 1 ).

Лепной кувшин с подлощенной поверхностью (рис. 2, 2 ). По мнению А. М. Обломского, кувшин такой формы и фактуры характерен для столовой посуды позднеантичного Танаиса гуннского времени. Также подобные сосуды известны в Юго-Западном Крыму в позднеримское и гуннское время ( Облом-ский , 2005. С. 107; 2011. С. 445).

Бляшки из золотой фольги округлой, треугольной и зигзагообразной формы со штампованным декором и дырочками для нашивания были зафиксированы, прежде всего, в районе груди погребенной (цв. илл. XV, 1–9 ).

Такого рода золотые бляшки хорошо известны в богатых погребениях пон-токавказского и дунайского регионов в позднеримское и гуннское время ( Кишш , 1995. С. 83; Mastykova, Kazanski , 2006; Мастыкова , 2014. С. 137–142. Цв. вкл. Рис. XIII, XV, XVI). Только в одном случае золотые аппликации были встречены в контексте княжеского горизонта Смолин-Косино (период D2/D3, т. е. 430/440–470/480 гг.) в Бакодпусте (Bakódpuszta) ( Кишш , 1995. Табл. 5), хронологические рамки которого могут заходить в пределы постгуннского времени.

Бляшки из золотой фольги треугольной формы, гладкие без декора, с дырочками для нашивания лежали в ногах погребенной (цв. илл. XV, 10, 11 ).

Золотые пронизи в виде трех соединенных трубочек были найдены в районе головы и правой руки (цв. илл. XV, 12–14 ).

Трубочки-пронизки известны в Римской империи, а также и в Северном Причерноморье уже с начала н. э. В гуннское время они хорошо представлены на Боспоре Киммерийском, в Юго-Западном Крыму и Танаисе ( Мастыкова , 2014. С. 142–144. Рис. 4).

Фрагмент предмета из золотой фольги с рельефным декором найден в районе груди, ближе к восточной стенке могилы (цв. илл. XV, 16 ).

Рис. 2. Керамические сосуды из погребения № 1 на поселении Мухино-2. Фото Г. Л. Земцова

Вероятно, это – фрагмент накладки-лунницы или наконечника ременной гарнитуры гуннского времени (ср.: Засецкая , 1994. Табл. 1, 10 ; 6, 14 ; 10, 3, 4 ; 11, 3 ; 17, 18 ; 22, 1 ; 30, 8 ).

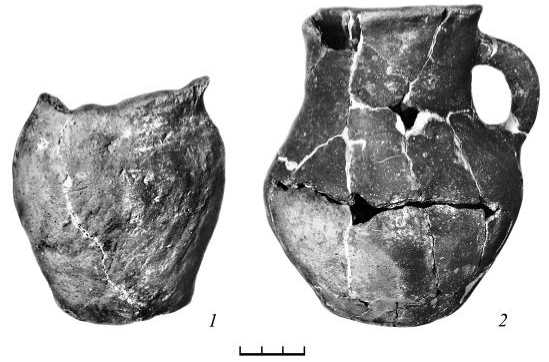

Металлическое 3 зеркало с центральной петлей, украшенное тремя концентрическими рельефными кругами 4, было обнаружено в районе груди погребенной (рис. 3, 1 ).

Зеркала с таким декором – двумя или тремя параллельными концентрическими кругами – были рассмотрены в свое время И. Вернером и выделены в отдельный тип Карповка–Сан-Сюльпис ( Werner , 1956. S. 117–118). Позднее Б. Анке выделил такие зеркала в тип IV ( Anke , 1998а. S. 26, 27). Мы используем объединенное название этого типа: зеркала типа Карповка–Анке-4 ( Мас-тыкова , 2009а. С. 83, 84). Впоследствии эти зеркала были подробно рассмотрены И. П. Засецкой и ее соавторами при изучении комплексов Морской Чу-лек и Михаэльсфельд ( Засецкая и др ., 2007. С. 18–24; Засецкая , 2010. С. 149, 150).

Зеркала типа Карповка-Анке-4 известны уже в позднеримское время на Северном Кавказе и существуют в Восточной Европе вплоть до IX-X вв. включительно ( Засецкая и др. , 2007. С. 21, 22. Табл. 1; Засецкая , 2010. С. 149, 150). Эти зеркала хорошо представлены в древностях оседлого населения Крыма, Тамани, Танаиса и Западного Предкавказья в гуннское и постгуннское время, изредка попадают на Дунай и в Западную Европу ( Мастыкова , 2009а. С. 83, 84). В кочевнических могилах такие зеркала, за редкими исключениями (Михаэль-сфельд, Новопокровка), не отмечены.

-

3 Химический анализ предметов из цветного металла не проводился.

-

4 На лицевой стороне зеркала сохранился слабый отпечаток следов ткани.

Рис. 3. Предметы погребального инвентаря из захоронения № 1 на поселении Мухино-2

1 – зеркало с центральной петлей, украшенное рельефными кругами; 2 – туалетный набор из двух стерженьков на проволочном кольце; 3 – пинцет с расширенными концами на проволочном кольце; 4 – браслет с расплющенными окончаниями;

1–4 – металл

По: ( Земцов , 2012. Рис. на с. 161)

Металлическая трехрогая (пельтовидная) гладкая лунница-подвеска найдена рядом с зеркалом в районе груди погребенной (цв. илл. XV, 15 ).

Такие подвески достаточно широко были распространены в римское время и эпоху раннего Средневековья. По мнению С. Ю. Каргопольцева и И. А. Бажана, гладкие лунницы без вставок и филиграни бытуют в основном в IV в., т. е. в период СЗ–D1 (300/320–400/410 гг.); в V в., с появлением полихромных лун-ниц, гладкие подвески выходят из употребления. Авторы приходят к выводу, что трехрогие лунницы возникают на базе провинциально-римских фибул и накладок (как гладких, так и с эмалевыми вставками) I–II вв. ( Каргопольцев, Бажан , 1993. С. 113–120. Рис. 1; 4).

Собранные нами параллели в целом подтверждают эту схему, хотя существование гладких лунниц в гуннское и даже в постгуннское время засвидетельствовано рядом находок. Гладкие двухрогие и трехрогие лунницы известны в женских погребениях черняховской культуры на могильниках: Черняхов, Пет-рикивцы, погр. 3; Косаново, погр. 5; Тыргшор, погр. 82, 155 и 243; Могошань, погр. 39, 57; Фынтынэле Риц, погр. 2; Бырлад-Валя-Сякэ, погр. 407, а также на поселении Демьянов II ( Баран , 1981. С. 118. Табл. XXIX, 15 ; см. библиографию: Мастыкова , 2011). Три золотые гладкие лунницы, две трехрогие и одна – двухрогая, были в составе клада Валя-Стрымбэ, обнаруженного в Трансильвании в ареале черняховской культуры и содержавшего предметы черняховского типа. Клад относится к финальной фазе черняховской культуры, периоду D1 (360/370–400/410 гг.), поскольку в нем находились монеты 367–383 гг. (Там же. С. 359–365. Рис. 13).

Подобная трехрогая лунница-подвеска найдена вместе с туалетным набором в погребении 6 в позднеантичном Западном некрополе Фанагории на Таманском полуострове ( Шавырина, Ворошилова , 2013. С. 458–460. Рис. 26, 1 ).

Трехрогие гладкие лунницы представлены в известном кладе Брангструп (Brangstrup) на о. Фюн в Дании, с монетами от 248-251 по 335-337 гг.5; в погребении 68 могильника Чаквар (Csákvár) конца IV – начала V в., в Паннонии ( Werner , 1988. S. 269–274, 285. Abb. 18; 23, 2 ).

Такой же формы гладкие лунницы известны в Северной Башкирии на могильнике Бирск, в погребениях 35 и 123 гуннского и постгуннского/шиповского времени ( Мажитов , 1968. С. 89, 90. Табл. 2, 18–21 ; 13, 1 ); в Среднем Поволжье в погребении 191 могильника Армиево, которое автор относит к третьей четверти VI в. ( Богачев , 1992. Рис. 26).

Особый вариант гладких лунниц со слабовыраженными рожками известен в материалах киевской культуры, например в кладе на поселении Роище. Исходя из размеров лунниц, их обычно интерпретируют как элемент конского убора ( Терпиловский , 1984. С. 31. Табл. 22, 3 ; 2004. Рис. 62, 1, 3 ).

Металлический браслет с расплющенными окончаниями в виде змеиных головок, имеющих расширение и напоминающих раздутый капюшон кобры, был надет на левое запястье погребенной женщины. Из-за плохой сохранности предмета трудно определить, имелся ли декор на расширенных концах браслета (рис. 3, 4 ).

Браслеты с расплющенными орнаментированными и неорнаментированны-ми концами известны в Европе с римского времени (полную библиографию см.: Мастыкова , 2009а. С. 66–69).

Подобные браслеты с окончаниями в виде раздутой головы кобры встречаются уже в сарматских материалах I-II вв., например в погребениях 12 и 18 могильника Калантаево в Черкасской обл. ( Покровська, Ковпаненко , 1961. С. 133, 135. Рис. 7, 1, 3 ; Щукин , 1994. Рис. 72, 8, 10, 12 ) . Известен такой браслет в погребении 1N могильника «Городок Николаевка» на Нижнем Днепре ( Ebert , 1913. Abb. 108, i ), относящемся, скорее всего, к дочерняховской фазе могильника.

Браслеты с расплющенными окончаниями в виде раздутой головы кобры известны на Северном Кавказе на следующих памятниках: Дюрсо, в погребениях 292, 306, датированных 450–480/90 гг.; Клин-Яр 3 в захоронении 62 времени от 450/460 по 530/570 гг.; Джамагат, погребение 4 конца гуннского времени или ранней фазы шиповского горизонта, т. е. от 430/440 до 500/510 гг. ( Мастыкова , 2009а. С. 67–69); Харачой, погребение 4 ( Багаев , 2008. Рис. 152, 7, 8 ), которое, по В-образной пряжке, принадлежит горизонту «геральдической» гарнитуры.

На Урале такие браслеты представлены в Бирском могильнике, в погребениях 78 и 138 шиповского/постгуннского горизонта ( Мажитов , 1968. Табл. 14, 6, 9 ; Амброз , 1989. Pис. 33, 12 ).

В Паннонии подобные браслеты найдены на могильнике Чаквар (Csákvár) в погребениях 10 и 51, относящихся к концу IV – началу V в. ( Salamon, Barkóczi ,

-

5 Этот клад также содержит подвеску, типичную для горизонта Унтерзибенбрунн: ( Werner , 1988. Abb. 18, 10 ; ср.: Capelle , 1994. S. 23–25. Fig. 15).

1971. Abb. 6,

32

; 1978. 4 kép.,

51

). Может быть, стоит отметить и пластинчатый браслет с очень похожими окончаниями с поселения эпохи Великого переселения народов в Нитре в Словакии (

Pieta

, 1993. Оbr. 6).

Трудно сказать, можно ли считать аналогией браслет с расплющенными концами схожей формы, но украшенными насечкой и гравировкой, происходящий из погребения 5 могильника Животинное на Верхнем Дону ( Медведев, Винников , 1989. С. 151–155. Рис. 2, 2 ; Медведев , 1990. Pис. 29, 16 ), которое, по мнению А. М. Обломского, относится к гуннскому/постгуннскому времени (2004. С. 224). Прямой параллелью этой находке из Животинного является браслет из погребения 253 Танаиса, датированного первой половиной III в. ( Арсеньева , 1977. С. 69–72, 141. Табл. XXXIII, 8 ). К ним близок и браслет с расплющенными концами, но без декора, найденный на верхнедонском могильнике Ксизово-19. А. М. Обломский относит этот памятник в целом к гуннскому времени (2011. С. 454).

Металлический туалетный набор из двух стерженьков, надетых на проволочное кольцо с закрученными концами (конец одного стерженька обломан, второй – имеет форму миниатюрной ложечки) был найден рядом с костями левого запястья и бедренной костью (рис. 3, 2 ).

Во многих женских погребениях эпохи Великого переселения народов встречены так называемые туалетные наборы. Это два или три металлических стержня, часто с загнутыми концами, обычно интерпретируемые как копоуш-ки, маникюрные инструменты, предметы для чистки зубов и т. д. Нередко эти стерженьки закреплены на металлическом кольце, иногда вместе с так называемыми косметическими ложечками или ложками-цедилками. К туалетным приборам можно отнести и металлические прямые или с загнутыми концами стерженьки, имеющие, иногда, колечко для подвешивания. Подобные туалетные наборы сблизить в эпоху переселения народов хорошо известны в Танаисе, Восточном Крыму, на Северном Кавказе, в Абхазии ( Мастыкова , 2009а. С. 90, 91. Рис. 111; 112, 1–3 ), отмечены они и на Таманском полуострове ( Шавырина, Ворошилова , 2013. С. 458–460. Рис. 26, 2 ).

Они неплохо представлены и в древностях Центральной и Западной Европы того же времени, в частности в «княжеских» находках, таких как Рабапордань (Rábapordány) в Венгрии ( Alföldi , 1932. Taf. 10), Унтерзибенбрунн (Untersieben-brunn) в Нижней Австрии или Баллер (Balleure) в Бургундии (L’Or des princes barbares…, 2000. № 9, 28 ; 10, 9 ; 14, 6 ).

Металлический пинцет с расширенными концами на проволочном кольце с закрученными концами лежал рядом с туалетным набором возле костей левого запястья и бедренной кости (рис. 3, 3 ).

В целом такого рода находки, как пинцеты, широко распространены в Европе в римское время и в раннем Средневековье. В Римской империи они известны уже в I в. н. э. ( d’Ambrosio , 2001. P. 24, 25), появление этого предмета в женском уборе у варваров произошло, очевидно, под римским влиянием.

Подобные пинцеты встречаются в материалах черняховской культуры, в частности на поселении Великая Бугаевка ( Петраускас, Шишкин , 2013. С. 64.

Табл. 27, № 671 ) или на поселении Козары ( Жарова и др ., 2002. С. 119, 120. Рис. 2, 6 ).

Известны они и на Боспоре Киммерийском. Например, в Керчи в погребении 2 склепа 78.1907 г., который, будучи семейной усыпальницей, использовался долгое время и датируется широким периодом со второй половиной V до середины VI в. ( Засецкая , 1998. С. 430–432. Табл. 15, 4 ). В некрополе Сиреневая Бухта в склепе 20/8 такой пинцет был обнаружен вместе с туалетным набором ( Масленников , 1997. Рис. 46, 13 ). В «азиатской» части Боспора пинцеты найдены на Ильичевском городище в помещениях XXV и XIX ( Гавритухин, Паромов , 2003. Табл. 61, 69, 70 ).

Пинцет с расширенными концами представлен в уже упоминавшемся погребении у с. Новопокровка в Восточном Крыму вместе с зеркалом типа Карповка - Анке-4 ( Гаврилов , 1996. Рис. 2, 6). Данное погребение И. П. За-сецкая и ее соавторы обоснованно датируют в пределах последней четверти V – второй половины VI в., т. е. постгуннским временем ( Засецкая и др. , 2007. С. 15–24).

На Нижнем Дону в погребении Терны пинцет лежал на зеркале, декорированном концентрическими кругами, в районе грудной клетки погребенного, причем на запястье правой руки находился металлический браслет с расплющенными концами в виде стилизованных змеиных головок ( Гудименко , 1990. Рис. 1, 3, 6, 7 ).

На Северном Кавказе подобные пинцеты с расширенными концами были зафиксированы в инвентаре ряда женских погребений эпохи переселения народов ( Мастыкова , 2009а. С. 89. Рис. 106, 1-6) 6. Но встречаются пинцеты в женских погребениях в указанном регионе и позднее, например в Кугульском Западном склепе 3 ( Рунич , 1975. Рис. 11, 4 ).

Для дунайского региона в V в. назовем находки пинцетов на следующих памятниках: погр. 1 некрополя Вранья (Vranja) ( Dautova-Ruševljan , 1980–1981. Tabl. III, 2 ), Соб (Szob) ( Kovrig , 1957. Pl. 1, 6), Кишкундорожма (Kiskundorozs-ma) – пинцет находился на одном колечке с туалетным набором ( Vőrős , 1985. Tabl. 4), Рабапордань ( Alfoldi , 1932. Taf 10), Гава (Gava) (Das Gold von Ny^re-gyháza…, 1997. Abb. 60, 2 ), погр. 14 могильника Вышков (Vyškov) ( Tejral , 1974. Abb. 2, 8 ), погр. 1 и 2 некрополя Хоберсдорф (Hobersdorf) ( Werner , 1956. Taf. 11, 11, 12 ; Tejral , 2005. Abb. 4, C. 5, 16 ), погр. 25 Дравлье (Dravlje) ( Slabe , 1975. Tabl. 7, 2 ), погр. 7/37 могильника Велатице (Velatice), погр. 26/23 могильника Новый Шалдорф (Novỳ Šaldorf) ( Tejral , 1982. Obr. 103, 7 ; Obr. 84, 1 ).

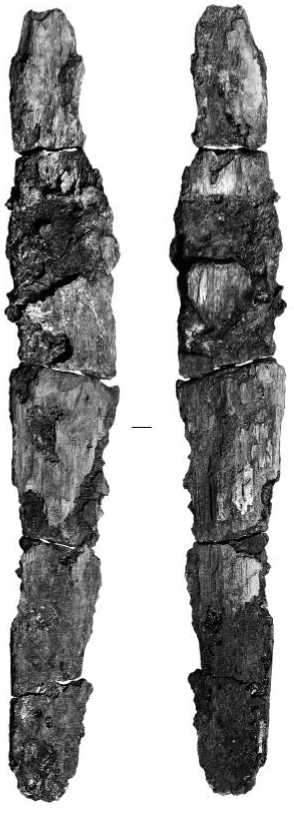

Железный нож, длиною 13,8 см, в деревянных ножнах, покрытых обкладкой из золотой фольги с чешуйчатым декором, был найден возле левого запястья и бедренной кости погребенной, золотая обкладка сохранилась частично (рис. 4; цв. илл. XVI, 1 ).

-

6 При этом в погребении 500 некрополя Дюрсо под Новороссийском, как и в захоронении 15 могильника Нижний Джулат в Кабардино-Балкарии, пинцеты были найдены вместе с зеркалами типа Карповка – Анке-4 ( Мастыкова , 2009а. Табл. 14, 16, 20 ; 192, 8, 9 ).

Рис. 4. Железный нож из захоронения № 1 на поселении Мухино-2.

Фото С. В. Ольховского

Такого рода декор на ножнах клинкового оружия имел широкое распространение от Волги до Северной Франции, а также известен и на сасанидском оружии ( Казанский , 2012. С. 332–334).

Например, подобный декор имеется на ножнах клинкового оружия из погребения 17 могильника Байтал-Чапкан на Верхней Кубани ( Минаева , 1971. Рис. 35, 4 ) и из погребения 118 могильника Зарагиж в Кабардино-Балкарии ( Atabiev , 2000. № 26, 2 ).

В кургане 3 у ст. Шипово в Оренбургской обл. был найден кинжал в деревянных ножнах, украшенных тонким золотым листком с чешуйчатым орнаментом ( Засецкая , 1994. С. 34. Табл. 41, 1 ). Как отмечает И. П. Засецкая, находки кинжалов происходят и из боспорских склепов конца IV – первой половины V в. и V–VI вв., и на некоторых из них сохранились золотые обкладки от ножен (Там же. С. 35).

Если говорить о других видах клинкового оружия, то чешуйчатый декор на металлическом листе отмечен на ножнах меча в погребении Якушовице (Jakuszowice) в Южной Польше ( Werner , 1956. Taf. 16, 3а ; Anke , 1998b. Taf. 103, 3 ), Блучина (Blučina) в Южной Моравии (L’Or des princes barbares…, 2000. № 33, 2 ), Кишкунхалаш (Kiskúnhalas) в Венгрии ( Alföl-di , 1932. Taf. XXXIII; Werner , 1956. Taf. 24, 1, 2 ).

Фрагменты золотой фольги с чешуйчатым декором были найдены возле костей правой руки (цв. илл. XVI, 2 ).

Возле правой руки погребенной сохранились остатки какого-то деревянного изделия, здесь же зафиксированы обрывки обкладки из золотой фольги с чешуйчатым декором, ря- дом – маленькие металлические заклепки, сохранившиеся на мелких деревянных фрагментах, немного в стороне – обломок металлической накладки с двумя штифтами. Чуть дальше, с правой стороны правой большой берцовой кости, вместе с кусочками дерева лежала гладкая, без декора, целая пластиночка из тонкой золотой фольги прямоугольной формы с дырочками на противоположных концах. Не исключено, что все это остатки деревянной шкатулки, обтянутой золотой фольгой.

Обкладками с подобного рода декором украшали, как мы говорили выше, ножны клинкового оружия, а также и седла (Новогригорьевка, Кизиярская балка, Владимирское, Шипово: Засецкая, 1994. Табл. 2, 10; 7, 9; 35, 13; 41, 8; Дюрсо: Дмитриев, 1979. Рис. 4; Лермонтовская Скала 2/кат. 10 (позолоченная фольга): Рунич, 1976. Рис. 6, 1).

В некоторых других случаях назначение таких фрагментированных обкладок остается неясным. Это находки, например, в погребении у с. Концеш-ты в Румынии, в Крыму – в разрушенном погребении у совхоза им. Калинина, в Саратовской обл. – в разрушенном погребении у дер. Курнаевка и в кургане 18 у г. Покровска ( Засецкая , 1994. Табл. 19, 13 ; 22, 15 ; 30, 2 ; 31, 17 ).

Стеклянные бусы – 15 экз., из них восемь – так называемые крапчатые, две – монохромные, одна – с «золотой» металлической прокладкой, четыре – миллефиори (цв. илл. XVII, 1–19 ). Бусы были найдены в районе груди, у левого запястья и бедренной кости погребенной, а также в переотложенном слое в кротовине.

Бусы с «крапчатым» декором (цв. илл. XVII, 1–8 ) известны на очень широкой территории от Абхазии и Верхнего Дона до Испании и подробно анализировались нами в предыдущих работах. Пик их распространения приходится на вторую треть V – cамое начало VI в. (периоды D2/D3, D3 и D3/Е, т. е. примерно от 430/440 по 500/510 гг.). Наиболее показательные находки: Смолин, Киш-кунфеледьхаза (Kiskunfélegyháza), Вышков (Vyškov), Аквасанта (Aquasanta), Сен-Мартен-де-Фонтене (Saint-Martin-de-Fontenay) и т. д. Присутствие «крапчатых» бус в мухинском погребении свидетельствует об их появлении во второй четверти V в. «Доживать» бусы этого типа могут до середины – третьей четверти VI в., например: Юрьевская Горка, Лучистое, Плейдельсхайм (Pleidelsheim), Шауйи (Chouy) и т. д. (см. подробнее: Мастыкова , 2004. С. 85, 86; Ivanišević et al. , 2006. Р. 73–76; Мастыкова , 2009а. С. 112–115; Мастыкова, Плохов , 2010. С. 337–357).

Бусина с «золотой» металлической фольгой-прокладкой (цв. илл. XVII, 9 ). Такие стеклянные бусы известны с IV в. до н. э. и существуют очень долго, но на протяжении этого времени некоторые приемы обработки этих бус менялись. Рассматриваемая нами бусина из мухинского погребения имеет плотное соединение основы, металлической фольги-прокладки и верхнего защитного слоя, что является, на наш взгляд, характерным технологическим признаком бус данного типа в IV–VI вв. Бусы с аналогичными свойствами отмечены, например, в склепах 24.06.1904 г. Боспорского некрополя, материал которых относится к последней четверти IV – первой половине V в. ( Засецкая , 1993. С. 56. Табл. 25, 100 ). Известны они и на Северном Кавказе: погр. 2, 17, 45 могильника Клин-Яр 3; в погребении II могильника Брут 2; в погребениях 3.1948 г., 15.1948 г. и 5.1949 г. Пашковского могильника № 1 (подробнее см.: Ivanišević et al. , 2006. Мастыкова , 2009б. С. 441, 442).

Миллефиори – подобного типа бусы из темно-синего / зеленого стекла с белыми «лепестками» и красной серединкой (цв. илл. XVII, 10, 13, 16, 17) встречаются нечасто. Можно назвать находки таких бус на Боспоре Киммерийском, в Керчи в погребении 8 и 12 склепа 78.1907 г. второй половины V – первой половины VI в. (Засецкая, 1998. С. 430. Табл. XIII, 3; XVI, 5); в Панти-капее – в погр. 78.1907 г. и погр. 1904 г. (Алексеева, 1982. С. 43, 45. Табл. 49, 51, 96). Аналогичные бусы представлены в женском погребении некрополя Вранья в Сремском Подунавье (Северная Сербия), которое по наличию в нем фибул типа Братеи Я. Тейрал относит к заключительной фазе периода D2 или к начальной фазе периода D2/D3 «варварской» хронологии, т. е. к 430–450 гг. (Dautova-Ruševljan, 1980–1981. S. 146–153; Tejral, 2005. S. 117, 120. Abb. 2, 6–9; 2007. S. 78).

Янтарные бусы – 4 экз., три дисковидной формы (одна из них, диско-коническая, очень большого размера) и одна цилиндрической формы (цв. илл. XVII, 11, 14, 18, 19 ). Одна янтарная бусина была найдена под правой бедренной костью погребенной, другая (очень большого размера) – слева от левой бедренной кости; две – в переотложенном слое в кротовине вместе со стеклянными бусами.

Крупные и средние янтарные бусы рассматриваемой формы появляются в позднеримское время и получают широкое распространение (от волжских степей и Абхазии до Пиренейского полуострова), особенно в течение всего V – первой половины VI в., но известны и позднее, до первой трети VII в. (подробнее см.: Казанский, Мастыкова , 1998. С. 121–125; Мастыкова , 2001. С. 78–89; Мас-тыкова , 2009а. С. 95–98. Рис. 114, 3–8 ).

Подобные бусы известны и в Боспорском некрополе: погр. 7 в склепе 180/1904 г., относящемся, по периодизации И. П. Засецкой, к третьей хронологической группе, т. е. второй половине VI – началу VII в.; погр. 8, 12 склепа 78/1907 г., датированном второй половиной V – серединой VI в.; в склепах 24.06.1904 г., которые И. П. Засецкая датирует последней четвертью IV – первой половиной V в. ( Засецкая , 1998. С. 432, 433. Табл. XIX; XVI, 4–7, 14 ; XIII, 1–5, 16–18 ; Засецкая , 1993. С. 56. Табл. 25, 100 ). Или, например, в погребении Си-нявка гуннского времени, открытого близ Танаиса; целое ожерелье из дисковидных янтарных бус было обнаружено в разрушенном женском погребении также гуннского времени у дер. Березовка Саратовской обл. ( Каменецкий, Кропоткин , 1962. Рис. 2, 5 ; Засецкая , 1994. С. 112–114. Табл. 28, 3 ).

Для северокавказского региона это также довольно распространенный тип янтарных бус, встречается на памятниках как в Западном, так и в Центральном Предкавказье, которые фиксируются в хронологических рамках гуннского и постгуннского горизонтов, т. е. от 360/370 по 530/570 гг. ( Мастыкова , 2009а. С. 95–98).

Происхождение убора

Как мы видим, в погребени и с поселения Мухино-2 представлен выразительный погребальный инвентарь: бляшки-аппликации из золотой фольги округлой, треугольной и зигзагообразной формы и золотые пронизи; металлические трехрогая лунница, зеркало типа Карповка–Анке-4, туалетный набор, пинцет, браслет с расплющенными окончаниями в виде змеиных головок; железный нож с обкладкой из золотой фольги с чешуйчатым декором; стеклянные, в том числе «крапчатые» и янтарные, бусы (цв. илл. XV, XVI, XVII; рис. 3; 4).

На первый взгляд, наличие таких «кочевнических» предметов, как металлическое зеркало или нашивные золотые аппликации, а особенно отсутствие двупластинчатых фибул создают впечатление, что данное захоронение принадлежит к кругу степных ( Обломский , 2005. С. 107) или, конкретнее, алано-сарматских ( Зиньковская , 2008. С. 49). Однако при внимательном изучении составляющих погребального инвентаря складывается иная картина. Так, зеркало, традиционно считающееся сарматским элементом, представлено в мухинском погребении конкретным типом – Карповка–Анке-4 (рис. 3, 1 ), который, как уже подчеркивалось, распространен практически только у оседлого населения, в первую очередь Северного Причерноморья и Западного Предкавказья. Наличие нашивных золотых аппликаций (цв. илл. XV, 1–9 ) указывает скорее на северопонтийское происхождени е мухинского убора, а не алано-сарматское, поскольку, как уже неоднократно отмечалось, подобные аппликации исчезают в степных сарматоаланских комплексах в III–IV вв., но продолжают существовать в позднеримское время только в северопонтийском престижном костюме (см.: Мастыкова, Казанский , 2005; Казанский, Мастыкова , 2009; Мастыкова , 2014).

Показательно отсутствие в мухинском уборе пары двупластинчатых фибул, типичных для восточногерманского костюма ( Bierbrauer , 1975. S. 71–78). Это также указывает на культурную традицию оседлого населения Северного Понта, где для гуннского времени известны параллели убора без двупластинчатых фибул, но зато с золотыми накладками и пронизками: Керчь, гробница 11.1899 г./ингумация 1; склеп 340.1903 г./ингумация 1; склеп 165.1904 г./ингу-мация 4; склеп 176.1904 г./ингумация 1; Танаис, погр 10.1981 г. ( Думберг , 1901. С. 80–93; Шкорпил , 1905. С. 69, 70; Засецкая , 1993. С. 83, 87. Табл. 53, 287 ; 57, 325 ; Шкорпил , 1907. С. 52–54; Арсеньева, Безуглов, Толочко , 2001. Табл. 6).

Наши предположения о принадлежности захороненной женщины к оседлому населению и об истоках происхождения ее убора подтверждаются данными антропологической экспертизы. Для реконструкции рациона питания были проведены атомно-абсорбционный элементный и изотопный анализы, которые показали умеренную долю белковой пищи в каждодневном рационе этой женщины, но активное употребление растений С4 (просо). Подобное сочетание указывает скорее на структуру питания, характерную для оседлого населения. Как предполагают антропологи, большую часть своей жизни она прожила в более южных районах в условиях достаточно аридных ландшафтов ( Мастыкова и др. , 2013; Добровольская и др. , 2014).

* * *

Подведем итоги. Женский убор с золотыми аппликациями имеет, скорее всего, северопричерноморские истоки и более всего связан с культурой оседлого населения позднеантичных центров Северного Понта. Похожий костюм распространялся у различных варварских народов (готов, алан, гепидов, свевов, вандалов), а также у эллинизированного населения Боспора Киммерийского, он отражает гетерогенный характер правящих варварских элит гуннского времени и не может быть отнесен к какому-то определенному этносу.

Точная дата мухинского захоронения определяется по сочетанию в погребальном инвентаре золотых аппликаций (цв. илл. XV, 1–9 ), типичных для горизонта Унтерзибенбрунн (период D2: 380/400–440/450 гг.) и практически отсутствующих в последующем по времени горизонте Смолин (период D2/D3: 430/440–470/480 гг.), и «крапчатых» бус (цв. илл. XVII, 1–8 ), неизвестных для горизонта Унтерзибенбрунн, но хорошо представленных в древностях горизонта Смолин. Скорее всего, погребение Мухино можно отнести к концу периода D2 – началу D2/D3, т. е. приблизительно 430–450 гг.

На сегодняшний день это единственное «княжеское» погребение гуннского времени на Верхнем Дону. Погребение Мухино сопоставимо с «княжескими» женскими могилами восточных германцев эпохи Великого переселения народов, такими как Унтерзибенбрунн (Untersiebenbrunn), Хохфельден (Hochfelden), Баллер (Balleure), Регей (Regöly), Эран (Airan), Кудиат-Затер (Kudiat-Zateur) и др. (библиографию см.: Мастыкова, Казанский , 2005. С. 253–268). Эти захоронения Ф. Бирбрауер выделил в категорию Ia своей иерархии восточногерманских могил ( Bierbrauer , 1989. S. 81).

Подобные «княжеские» могилы маркируют некие центры власти «варварских» предгосударственных образований и показывают существование общей иерархической системы у территориально удаленных друг от друга варварских социумов ( Мастыкова , 2008. С. 154, 155).

Список литературы «Княжеское» женское погребение на поселении Мухино2 гуннского времени на Верхнем Дону

- Алексеева Е.М., 1982. Античные бусы Северного Причерноморья//САИ. Г1-12. М.: Наука. 105 с.

- Амброз А.К., 1989. Хронология древностей Северного Кавказа V-VII вв. М.: Наука. 134 с.

- Арсеньева Т.М., 1977. Некрополь Танаиса. М.: Наука. 152 с.

- Арсеньева Т.М., Безуглов С.И., Толочко И.В., 2001. Некрополь Танаиса: Раскопки 1981-1995 гг. М.: Палеограф. 274 с.

- Багаев М.Х., 2008. Культура горной Чечни и Дагестана в древности и средневековье. VI в. до н. э. -XII в. н. э. М.: Наука. 455 с.

- Баран В.Д., 1981. Черняхiвска культура. За матерiалами Верхнього Днiстра i Захiдного Бугу. Киïв: Наукова думка. 264 с.

- Богачев А.В., 1992. Процедурно-методические аспекты археологического датирования (на материалах поясных наборов IV-VIII вв. Среднего Поволжья). Самара: Артефакт. 207 с.

- Гаврилов А.В., 1996. Погребение кочевника на античном поселении в Восточном Крыму//МАИЭТ. Вып. V. С. 111-113, 516, 517.

- Гавритухин И.О., Паромов Я.М., 2003. Ильичевское городище и поселения его округи//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV-XIII вв./Отв. ред. Т.И. Макарова, С.А. Плетнева. М.: Наука. С. 152-157.

- Гудименко И.В., 1990. Погребение эпохи раннего средневековья из дельты Дона//Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1989 г. Вып. 9/Отв. ред. В.Е. Максименко. Азов: Азовский краеведческий музей. С. 88-93.

- Дмитриев А.В., 1979. Погребения всадников и боевых коней в могильнике эпохи переселения народов на р. Дюрсо близ Новороссийска//СА. № 4. С. 212-229.

- Добровольская М.В., Земцов Г.Л., Мастыкова А.В., Медникова М.Б., 2014. Привилегированное женское погребение с поселения Мухино 2 гуннского времени на Верхнем Дону: биоархеологическая реконструкция//РА.

- Думберг К.Е., 1901. Извлечение из отчета о раскопках гробниц в г. Керчи и его окрестностях в 1899 г.//ИАК. Вып. 1. С. 80-93.

- Жарова Т.М., Жаров Г.В., Терпиловський Р.В., 2002. Дослiдження в зонi новобудов на Чернiгiвщинi//Археологiчнi вiдкриття в Украïнi 2000-2001 рр. Киïв: НАНУ IА. С. 118-120.

- Засецкая И.П., 1993. Материалы Боспорского некрополя второй половины IV -первой половины V вв. н. э.//МАИЭТ. Вып. III. С. 23-105.

- Засецкая И.П., 1994. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV -V в.). Спб.: Эллипс, Лтд. 223 с.

- Засецкая И.П., 1998. Датировка и происхождение пальчатых фибул Боспорского некрополя раннесредневекового периода//МАИЭТ. Вып. VI. С. 394-478.

- Засецкая И.П., 2010. Михаэльсфельд -эталонный памятник раннего средневековья (к вопросу о датировке и этнокультурной принадлежности)//АСГЭ. Вып. 38. С. 123-159.

- Засецкая И.П., Казанский М.М., Ахмедов И.Р., Минасян Р.С., 2007. Морской Чулек: Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. Спб.: Гос. Эрмитаж. 212 с.

- Земцов Г.Л., 2003. Миграционные потоки III-V вв. н. э. и Верхнедонской регион (на примере поселения Мухино 2)//Контактные зоны Евразии на рубеже эпох/Отв. ред. Д.А. Сташенков. Самара: СОИКМ им. П.В. Алабина. С. 108-116.

- Земцов Г.Л., 2004. Отчет о проведении археологических работ в Задонском районе Липецкой области экспедицией Липецкого государственного педагогического университета в 2002 г.//Архив ИА РАН. Р1. № 28007.

- Земцов Г.Л., 2012. Липецкий край в III-V веках. Тула: Гриф и К. 206 с.

- Зиньковская И.В., 2008. Поселение и могильник раннегуннского времени на Животинном городище//Древности эпохи Средневековья Евразийской лесостепи/Отв. ред. А.З. Винников. Воронеж: Воронежский государственный унт. С. 32-51.

- Казанский М.М., 2012. К истории парадного клинкового оружия эпохи Великого переселения народов на Северном Кавказе: кинжал и скрамасакс//Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интерпретации. XXVII Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. Махачкала, 23-28 апреля 2012 г. Махачкала: Мавраевъ. С. 332-334.

- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 1998. Германские элементы в культуре населения Северного Кавказа в эпоху Великого переселения народов//ИАА. Вып. 4. С. 102-135.

- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2009. Кочевые и оседлые варвары в Восточной Европе в гуннскую эпоху//Дивногорский сборник: труды музея-заповедника «Дивногорье». Вып. № 1: Археология/Отв. ред. А.З. Винников, М.И. Лылова. Воронеж: Воронежский государственный унт. С. 225-251.

- Каменецкий И.С., Кропоткин В.В., 1962. Погребение гуннского времени близ ТанаиСА//СА. № 3. С. 235-240.

- Каргопольцев С.Ю., Бажан И.А., 1993. К вопросу об эволюции трехрогих пельтовидных лунниц в Европе (III-VI вв.)//Петербургский археологический вестник. № 7. С. 113-122.

- Кишш А., 1995. Опыт исследования археологических памятников алан в Западной Европе и Северной Африке//Аланы: история и культура/Отв. ред. В.Х. Тменов. Владикавказ: СОИГИ. С. 79-100.

- Мажитов Н.А., 1968. Бахмутинская культура. М.: Наука. 162 с.

- Масленников А.А., 1997. Семейные склепы сельского населения позднеантичного Боспора. М.: ИА РАН. 108 с.

- Мастыкова А.В., 2001. Раннесредневековые бусы северокавказского могильника Клин-Яр III (по раскопкам B.C. Флёрова)//Практика и теория археологических исследований: Труды отдела охранных раскопок/Отв. ред. А.С. Смирнов. М.: ИА РАН. С. 56-104.

- Мастыкова А.В., 2004. Стеклянные бусы комплекса поселений у с. Замятино//Острая Лука Дона в древности: Замятинский археологический комплекс гуннского времени/Сост. А.М. Обломский. M.: ИА РАН. С. 84-88. (Раннеславянский мир; вып. 6.)

- Мастыкова А.В., 2008. «Варварские королевства» эпохи Великого переселения народов у алан Центрального Предкавказья//Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. XXI. С. 149-159.

- Мастыкова А.В., 2009а. Женский костюм Центрального и Западного предкавказья в конце IV -середине VI в. н. э. М.: ИА РАН. 502 с.

- Мастыкова А.В., 2009б. Раннесредневековые бусы могильника Брут 2//Габуев Т.А., Малашев В.Ю. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: Таус. С. 438-452.

- Мастыкова А.В., 2011. Женский костюм черняховской культуры с двупластинчатыми фибулами//Петербургский апокриф. послание от Марка: Сборник посвящен памяти М.Б. Щукина/Отв. ред. О.В. Шаров. Спб.; Кишинев: Ун-т «Высшая антропологическая школа». С. 341-365. (Stratum библиотека.)

- Мастыкова А.В., 2014. «Княжеский» костюм с золотыми аппликациями в эпоху Великого переселения народов//КСИА. № 232. С. 136-150.

- Мастыкова А.В., Добровольская М.В., Медникова М.Б., Земцов Г.Л., 2013. Привилегированное женское погребение Мухино эпохи Великого переселения народов на Верхнем Дону: данные антропологии//Человек в окружающей среде: этапы взаимодействия: 5-я Междунар. конф. «Алексеевские чтения» памяти академиков Т.И. Алексеевой и В.П. Алексеева. 6-8 ноября 2013 г. Москва/Отв. ред. А.П. Бужилова, М.В. Добровольская, М.Б. Медникова. М.: ИА РАН. С. 60.

- Мастыкова А.В., Казанский М.М., 2005. О происхождении «княжеского» женского костюма варваров гуннского времени (горизонт Унтерзибенбрунн)//II Городцовские чтения: материалы науч. конф., посвящ. 100-летию деятельности В.А. Городцова в ГИМе. Апрель 2003 г./Отв. ред. И.В. Белоцерковская. М.: Государственный исторический музей. С. 253-268. (Труды ГИМ; Вып. 145.)

- Мастыкова А.В., Плохов А.В., 2010. Датировка и происхождение стеклянных бус из могильника у оз. Съезжее//Диалог культур и народов средневековой Европы: К 60-летию со дня рожд. Е.Н. Носова/Отв. ред. А.Е. Мусин, Н.В. Хвощинская. Спб.: Дмитрий Буланин. С. 337-357.

- Медведев А.П., 1990. Сарматы и лесостепь (по материалам Подонья). Воронеж: Воронежский ун-т. 220 с.

- Медведев А.П., Винников А.З., 1989. Грунтовый могильник на Животинном городище//Проблемы археологического изучения Доно-Волжской лесостепи/Отв. ред. А.Т. Синюк. Воронеж: ВГПИ. С. 148-156.

- Минаева Т.М., 1971. К истории алан Верхнего Прикубанья по археологическим данным. Ставрополь: Ставропольское кн. изд-во. 248 с.

- Обломский А.М., 1999. О ритмах развития лесостепного Поднепровья и Подонья в позднеримское и гуннское время//Археология Центрального Черноземья и сопредельных территорий/Отв. ред. А.Н. Бессуднов. Липецк: Липецкий государственный педагогический ин-т. С. 127-133.

- Обломский А.М., 2004. Раннесредневековое трупоположение у с. Лихачевка Полтавской области//Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем Средневековье. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 221-227.

- Обломский А.М., 2005. Проблемы изучения памятников Верхнего Подонья гуннского времени//КСИА. № 219. С. 104-120.

- Обломский А.М., 2011. Причерноморские элементы на памятниках Верхнего Подонья середины I тыс. н. э.//Петербургский апокриф. послание от Марка: Сборник посвящен памяти М.Б. Щукина/Отв. ред. О.В. Шаров. Спб.; Кишинев: Ун-т «Высшая антропологическая школа». С. 443-462. (Stratum библиотека.)

- Петраускас О.В., Шишкин Р.Г., 2013. Могильник и поселение черняховской культуры у с. Великая Бугаевка. Киев: ИА НАН Украины, ИИО НПУ им. М.П. Драгоманова. 412 с.

- Покровська Е.Ф., Ковпаненко Г.Т., 1961. Могильник бiля с. Калантаєво//Археологiя. Том XII. Киïв. С. 129-142.

- Рунич А.П., 1975. Отчет о полевых исследованиях в районе Кавминвод за 1975 год//Архив ИА РАН. Р1. № 5624.

- Рунич А.П., 1976. Захоронение вождя эпохи раннего средневековья из Кисловодской котловины//СА. № 3. С. 256-266.

- Терпиловский Р.В., 1984. Ранние славяне Подесенья III-V вв. Киев: Наукова думка. 124 с.

- Терпиловский Р.В., 2004. Славяне Поднепровья в первой половине I тысячелетия н. э. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 232 c.

- Шавырина Т.Г., Ворошилова О.М., 2013. Исследования Западного некрополя Фанагории (по материалам раскопок 1987-2000 гг.)//Фанагория. Т. 1: Материалы по археологии и истории Фанагории/Ред. В.Д. Кузнецов. М.: ИА РАН. С. 415-481.

- Шкорпил В.В., 1905. Отчет о раскопках в г. Керчи и его окрестностях в 1903 г.//ИАК. Вып. 17. С. 1-76.

- Шкорпил В.В., 1907. Отчет о раскопках в г. Керчи в 1904 г.//ИАК. Вып. 25. С. 1-66.

- Щукин М.Б., 1994. На рубеже эр. Опыт историко-археологической реконструкции политических событий III в. до н. э. -I в. н. э. в Восточной и Центральной Европе. СПб.: Фарн. 324 с.

- Alföldi A., 1932. Funde aus der Hunnenzeit und ihre ethnische Sonderung. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum. 90 S.

- Anke B., 1998a. Studien zur Reiternomadischen Kultur des 4. bis 5. Jahrhunderts. Teil 1. Weissbach: Beier & Beran. Archäologischen Fachliteratur. 224 S.

- Anke B., 1998b. Studien zur Reiternomadischen Kultur des 4. bis 5. Jahrhunderts. Teil 2. Weissbach: Beier & Beran. Archäologischen Fachliteratur. 156 S.

- Ambrosio d’A., 2001. Women and Beauty in Pompeii. Rome: «L’Erma» di Bretschneider. 67 р.

- Atabiev B., 2000. Tombe 118 de Zaragij, Caucase du Nord (République de KabardinoBalkarie, Fédération de Russie)//L’Archeologue Nouvelle. № 50. Р. 26, 27.

- Bierbrauer V., 1975. Die ostgotischen Grab und Schatzfunde in Italien. Spoleto: Centro Italiano di Studi Sull’alto Medioevo. 378 S.

- Bierbrauer V., 1989. Ostgermanische Oberschichtgräber der römischen Kaiserzeit und der frühen Mittelalters//Peregrinatio Gothica. Lódź: Katedra Archeologii Uniwersytetu Lódzkiego. S. 39-106.

- Capelle T., 1994. Die Miniaturenkette von Szilágysomlyó (Şimleul Silvaniei). Bonn: In Kommission bei Dr. Rudolf Habelt GmbH. 112 S.

- Das Gold von Nyíregyháza. Archäologische Fundkomplexe mit Goldgegenständen in der Sammlung des JósaAndrásMuseums Nyíregyháza Nyíregyháza: JósaAndrásMuseums, 1997. 183 p.

- Dautova-Ruševljan V., 1980-1981. Ein Germanisches Grab auf dem Fundort Vranja bei Hrtkovci in Syrmien//Archaeologia Iugoslavica. Vol. 20-21. S. 146-153.

- Ebert M., 1913. Ausgrabungen bei dem «Gorodok Nikolajewka» am Dnepr, Gouv. Cherson//Praehistorische Zeitschrift. V. Heft 1/2. S. 80-100.

- Godlowski K., 1970. The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 124 p.

- Ivanišević V., Kazanski M., Mastykova A., 2006. Les nécropoles de Viminacium à l’époque des Grandes Migrations. Paris: Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance. 351 p.

- Kovrig I., 1957. Nouvelles trouvailles du Ve siècle découvertes en Hongrie (Szob, Pilismarót, Csövár, Némekér)//Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. T. X/1-2. P. 209-225.

- L’Or des princes barbares: Du Caucase à la Gaule Ve sicècle après J.C. Musée des Antiquités nationales, château de SaintGermainenLaye 26 septembre 2000 -8 janvier 2001. Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2000. 223 p.

- Mastykova A., Kazanski M., 2006. À propos des Alains en Occident à l’époque des Grandes Migrations: le costume à appliques en or//Gallia e Hispania en el contexto de la presencia ‘germánica’ (ss. V-VII). Balance y Perspectivas/Eds J. López Quiroga, A. M. Martínez Tejera, J. Moríin de Pablos. Oxford: Archaeopress. P. 289-305. (BAR. International Series; 1534.)

- Pieta K., 1993. Osídlenie z doby rímskej a stáhovani národov v Nitre//Nitra. Príspevky k najstaršim dejinám/Ed. K. Pieta. Nitra: Archeologický ústav SAV. 179 s.

- Salamon Á., Barkóczi L., 1971. Bestattungen von Csákvár aus dem Ende des 4. und dem Anfang des 5. Jahrhunderts//Alba Regia. № 11. S. 35-80.

- Salamon Á., Barkóczi L., 1978. Régészeti adatok Pannónia késörómai periodizációjahoz (376-476)//Archaeologiai Értesitö. 2 (vol. 105). P. 180-204.

- Shchukin M., Kazanski M., Sharov O., 2006. Des Goths aux Huns. Le Nord de la mer Noire au BasEmpire et à l’époque des Grandes Migrations. (BAR. International Series; 1535). Oxford: John and Erica Hedges Ltd. 482 p.

- Slabe M., 1975. Dravlje. Grobišče iz časov preseljevanja ljudstev//Ljubljana: Narodni muzej. 157 s.

- Tejral J., 1974. Völkerwanderungszeitliches Gräberfeld bei Vyškov (Mähren). Praha: Českosloveská akademia věd. 87 S.

- Tejral J., 1982. Morava na sklonku antiky. Praha: Českosloveská akademia věd. 254 s.

- Tejral J., 1988. Zur Chronologie der frühen Völkerwanderungszeit im mittleren Donauraum//Archaeologia Austriaca. Bd. 72. S. 223-304.

- Tejral J., 1997. Neue Aspekte der frühvölkerwanderungszeitlichen Chronologie im Mitteldonauraum//Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum/Hrsg. J. Tejral, H. Friesnger, M. Kazanski. Brno: Archeologiský Ústav Akademie vĕd České Republiky Brno. 321-392.

- Tejral J., 2005. Zur Unterscheidung des vorlangobardischen und elbgermanischlangobardischen Nachlasses//Die Langobarden. Herrschaft und Identität/Hrsg. W. Pohl, P. Erhart. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. S. 103-200.

- Tejral J., 2007. Das Hunnenreich und die Identitätsfragen der barbarischen «gentes» im Mitteldonauraum aus der Sicht der Archäologie//Barbaren im Wandel. Beiträge zur Kultur und Identitätsumbildung in der Völkerwanderungszeit/Hrsg. J. Tejral. Brno: Archeologiský Ústav Akademie vĕd České Republiky Brno. S. 55-119.

- Vőrős G., 1985. V. századi leletek a kiskundorozsmaí Kenyérváró dombról//Mora Ferenz Muzeum Evkönyve 1984-1985. Р. 11-28.

- Werner J., 1956. Beiträge zur Archäologie des AttilaRechies. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 138 S.

- Werner J., 1988. Dančeny und Brangstrup. Untersuchungen zur ČernjachovKultur zwischen Sereth und Dnestr und zu den «Reichtumszentren» auf Fünen//Bönner Jahrbücher. Bd. 188. S. 241-286.