Кобальт-никельсодержащие сульфиды в фосфорите юрских отложений Ыбского проявления (Сысольская мульда)

Автор: Глухов Ю.В., Макеев Б.А., Филиппов В.Н., Исаенко С.И., Варламов Д.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (217), 2013 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты изучения микроминеральных выделений Co-Ni-содержащих дисульфидов железа (структура пирита) и фаз со стехиометрией тиошпинелей, отвечающих зигенитовому и Cu-содержащему грейгит-линнеит-полидимитовому составам, которые были обнаружены в фосфоритах из юрских отложений Ыбского проявления (Сысольская впадина, северо-восток Восточно-Европейской платформы). Высказано предположение, что данные сульфидные микроминералы являются позднедиагенетическими, ремобилизационно-аутигенными формами концентрирования следовых (рассеянных) элементов-металлов (меди, кобальта, никеля), которые изначально были сорбированы глинистым веществом копролитовых пеллет, содержащихся в фосфорите.

Микроминералы, co-ni-пирит, зигенит, тиошпинели, фосфорит, юрские отложения, сысольская впадина, восточно-европейская платформа

Короткий адрес: https://sciup.org/149129080

IDR: 149129080

Текст научной статьи Кобальт-никельсодержащие сульфиды в фосфорите юрских отложений Ыбского проявления (Сысольская мульда)

В нескольких публикациях [9— 12] ранее нами были изложены результаты минералогического изучения фосфорита из позднеюрских (предположительно волжских) отложений Ыбского проявления (Сысольская мульда, северо-восток ВосточноЕвропейской платформы, Республика Коми). В них, в частности, сообщалось об обнаружении в фосфорите микровыделений кобальт-никельсо-держащих дисульфидов железа и фаз со стехиометрией, отвечающей ряду тиошпинелей зигенитового и идаито- вого составов. Выходы юрских отложений Ыбского проявления расположены на левом берегу р. Сысолы в окрестностях с. Ыб (д. Каргорт, примерно в 56 км на юг от Сыктывкара) и относятся к объектам геологического наследия [3]. В работах Н. П. Юшкина, В. А. Илларионова, Н. Д. Василевского, Ю. В. Жукова, А. М. Павлова, Е. П. Калинина, О. С. Ветошкиной, В. Н. Филиппова и других исследователей [1, 2, 5] были даны сведения о геологии, особенностях минералогии и генезисе фосфоритов этого проявления. Помимо наших работ, единственное упоминание о находках кобальт- и никельсодержащих микро -минералов в юрских осадках региона имелось в сигнальной публикации И. Н. Бурцева с соавторами [4]. Микрокристаллы тиошпинелей ваэсито-вого состава были обнаружены ими в горючих сланцах волжского яруса (Волжско-Печорская сланцевая провинция, Яренгский район, Чим-Лоп-тюгская площадь).

Нами было показано, что дисульфиды железа, образующие вкрапления в ыбском фосфорите, представляют собой два структурных полиморфа — пирит (куб. синг.) и марказит (ромб. синг.) [10]. О преимущественно пирит-марказитовом минеральном составе сульфидных конкреций в юрских отложениях Восточно-Европейской платформы известно давно. Но о характере распределения примесей никеля и кобальта в этих минералах, встречающихся в юрских аутигенных конкрециях платформенных отложений, в частности в конкрециях несульфидного типа, сведений пока крайне мало. Однако установлено, что в ыбском фосфорите содержание никеля и кобальта в некоторых внутри-фосфоритовых сульфидных стяжениях очень высокое, оно приближается к уровням концентрации этих примесей в так называемых бравоитах * . Определённый интерес также вызывают находки в юрских фосфоритах из окрестностей с. Ыб редких микромине-ральных выделений кобальт-никелевых и медных тиошпинелей, которые до этого на Сысольской площади никем не описывались, да и в других регионах являются минералогической экзотикой.

Основная цель нашей работы заключалась в выяснении распределения примесей кобальт-никельсодер-жащих сульфидов железа, обнаруженных в фосфорите из юрских отложений Ыбского проявления, и в идентификации их структуры.

Объектом наших исследований были полированные фрагменты желвака фосфорита обр. 2377-ИБ-09, использованного и в других работах [9, 10, 12]. Структурная диагностика минералов осуществлялась методом спектроскопии комбинационного рассеяния (КР). Спектры КР регистрировались на спектрометре LabRam HR800 (Horiba Jobin Yvon). В условиях комнатной температуры использовались красная линия 632.8 нм (He-Ne-ла-зер, мощность 20 мВт) или зелёная линия 514 нм (Ar-лазер, мощность 120

мВт). Состав минералов изучался при помощи микрозондовой аппаратуры: сканирующего электронного микроскопа JSM-6400 (Jeol), энерго-дисперсионной системы рентгеноспектрального микроанализа Link ISIS-300 (Oxford) при рабочем напряжении 20 kV

Результаты исследований

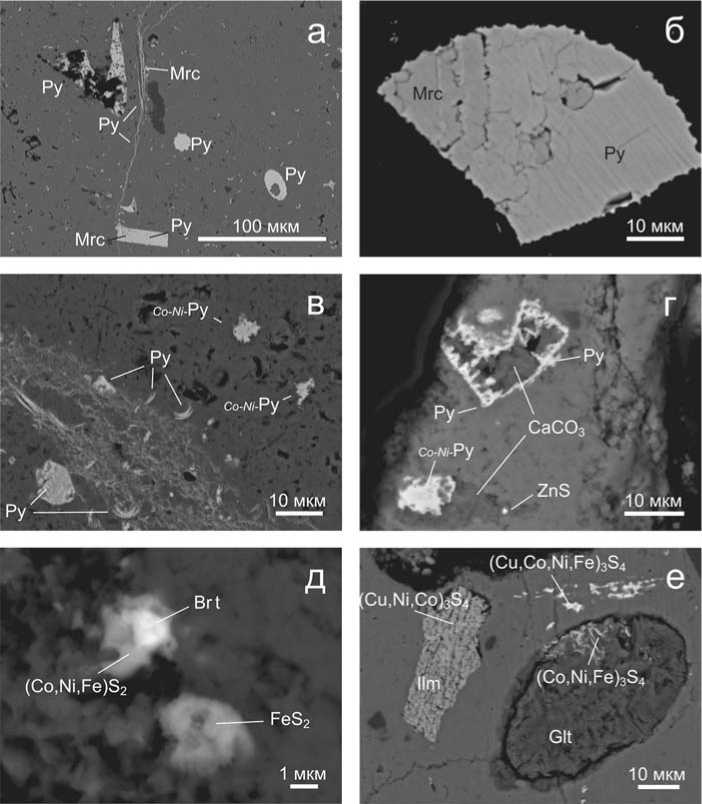

Ранее нами было показано, что для ыбского фосфорита характерно широкое разнообразие выделений сульфидов (рис. 1), различающихся по механизму кристаллизации и морфологии: включения в аллотигенных минералах и фрамбоиды; биоморфозы и идиоморфные выделения (по типу «метакристаллов»), относящихся к «фации замещения»; прожилки, вкрапления и кристаллические агрегаты в пустотах, принадлежащих к

Рис. 1. Аутигенные микроминералы ыбского фосфорита: а — биоморфозы, идиоморфные выделения и прожилки пирита (Py) и марказита (Mrc); б — ростовая реликтовая структура у марказит-пиритовой биоморфозы; в — скопление пиритовых и амёбовидных Co-Ni-пиритовых биоморфоз; г — выделения пирита (раннего), Co-Ni-пирита (позднего), кальцита (CaCO3) и сульфида цинка (ZnS); д — выделения пирита и Co-Ni-пирита в ассоциации с баритом (Brt); е — прожилковые выделения тиош-пинелевых фаз (Me3S4) переменного медь-кобальт-никелевого состава в зёрнах глауконита (Glt), аллотигенного ильменита (Ilm) и фосфоритовом матриксе. СЭМ JSM-6400, режим сканирования — обратно рассеянные электроны

«фации выполнения» [10]. Интересующие нас кобалът-никелъсодержащие разновидности дисулъфидов оказались сравнительно редкими для сульфидов ыбского фосфорита и имеют черты сходства с минеральными выделениями позднедиагенетической «фации выполнения».

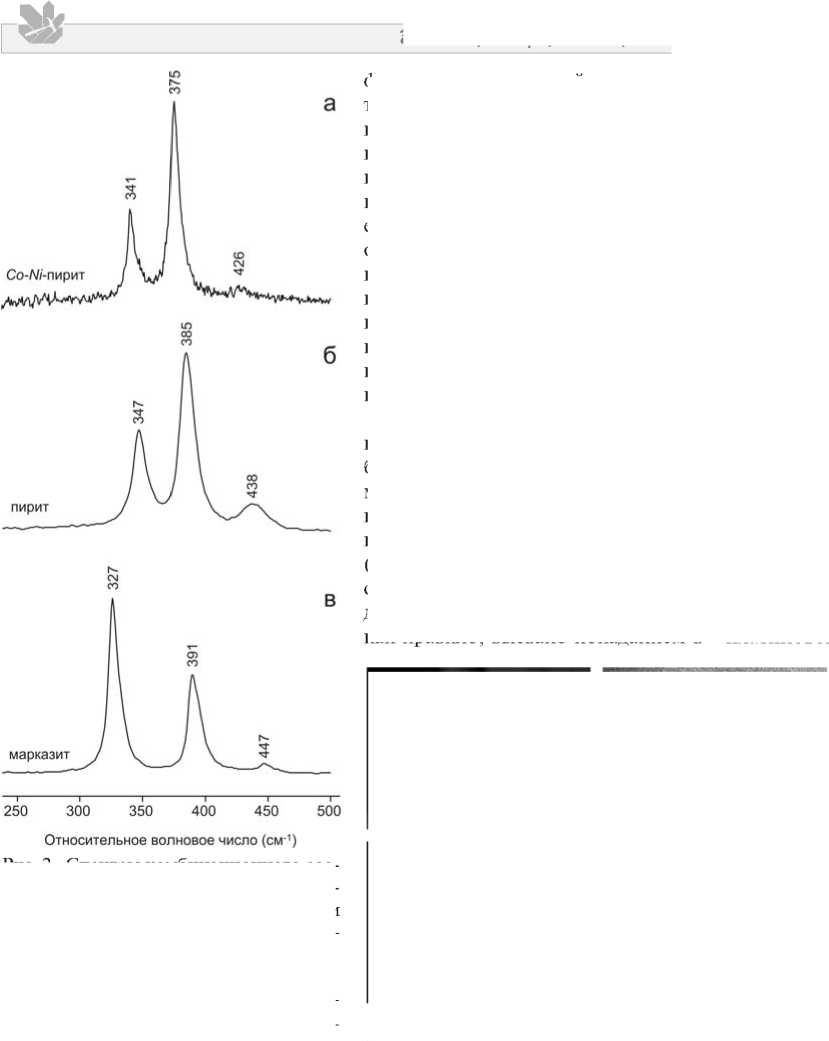

Кобальт-никельсодержащие дисульфиды, согласно данным спектроскопии КР, можно отнести к сульфидам со структурой пирита. Их спектры заметно отличаются от регистро-грамм марказитов с пиками 327, 391, 447 см-1 (рис. 2, в). В спектрах КР у данной группы кобальт-никельсодер-жащих дисульфидов присутствуют узкие пики 341 и 375 см-1 (рис. 2, а). В спектрах есть также малоинтенсивный компонент в области 426 см-1. Сдвиг пиков в спектрах по сравнению с пиками беспримесного пирита (347,

Рис. 2. Спектры комбинационного рассеяния (300 K) сульфидов ыбского фосфорита. Режимы возбуждения: а — 514 нм (Ar-лазер, 120 мВт); б, в — 632.8 нм (He-Ne лазер, 20 мВт)

385 и 438 см-1; рис. 2, б), по-видимо-му, обусловлен примесным обогащением кобальт-никельсодержащих дисульфидов, а также изменением условий регистрации спектров КР (попеременно использовались зелёный и красный лазеры с разной мощностью пучка).

Мы установили, что выделения кобальт-никельсодержащих пиритов характеризуются сравнительно небольшими размерами (5—8 мкм) и специфичной формой — звёздчатой, амёбовидной (рис. 1, в—д). Не исключено, что данные сульфиды выполняют какие-то биогенные пустоты.

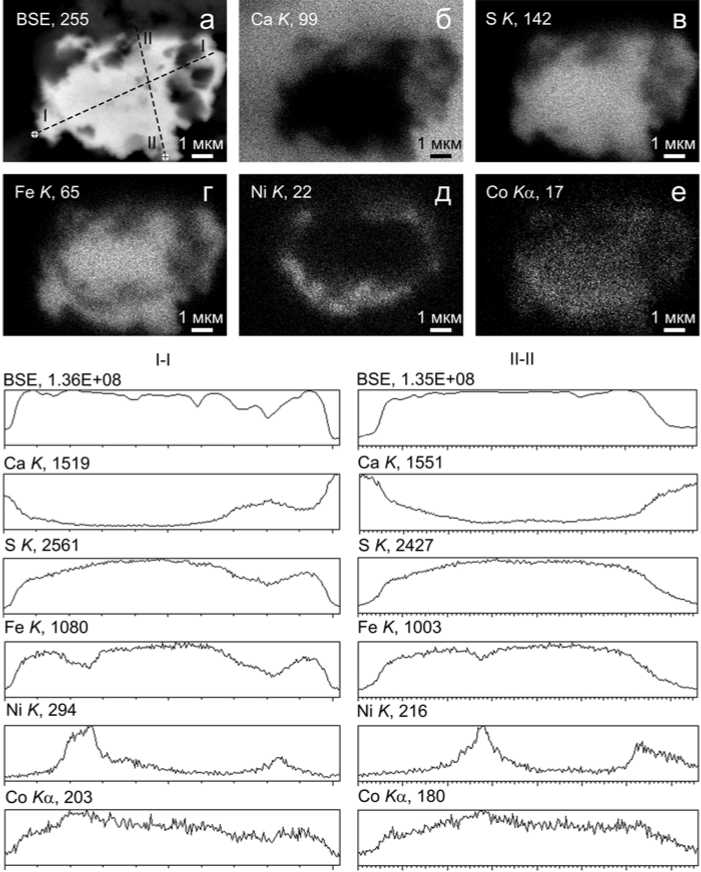

Содержания кобальта и никеля варьируются в отдельных участках выделений Co-Ni-пиритов от около-пороговых значений (0.0n мас. %) до первых десятков массовых процентов. Установленные нами максимальные концентрации кобальта и никеля соответственно составили около 5 и 16 мас. %. Отметим, что, несмотря на флуктуацию содержаний этих элементов в рассматриваемых пиритах, они при этом имеют схожий характер распределения. Больше всего кобальта и никеля концентрируется вблизи границ пиритовых выделений в виде своеобразной каймы в них (рис. 3). Это особенно хорошо видно в примере с никелем. Поскольку содержания этого элемента относительно высокие, возникает необходимый контраст, визуализирующий кайму даже при небольшом времени накопления сигнала от элемента.

В изученных нами дисульфидах из ыбского фосфорита имеются небольшие (0.n мас. %), практически не меняющиеся количества меди и марганца. В некоторых случаях фиксировалось присутствие цинка и свинца (десятые доли и первые единицы массовых процентов). По нашим наблюдениям, в большинстве примеров это, как правило, вызвано попаданием в

Рис. 3. Распределение атомной плотности (а) и характер концентрирования основных и примесных элементов (б—е) у амёбовидного выделения Co-Ni-пирита по площади и профилям

область анализа соответствующих посторонних ультрадисперсных минеральных фаз.

Тиошпинели. При изучении пришлифованных фрагментов фосфорита, характеризующихся низким общим содержанием сульфидов в фосфорите при помощи микрозонда были обнаружены микроскопические минеральные фазы со стехиометрией тиошпинелей из группы линнеита, размеры этих образований достигали первых микрометров (рис. 1, е). Как известно, в состав группы линнеита входят следующие минералы: линнеит Co3S4, полидимит Ni3S4, грейгит Fe3S4, а также зигенит (Co, Ni)3S4, виоларит FeNi2S4, флетчерит Cu(Ni, Co)2S4 [18]. В природе существуют также другие минеральные виды, изо-структурные с линнеитом, в которых серу замещает селен, а в состав катионной части могут входить элементы платиновой группы, хром, кадмий, цинк, свинец и индий.

У тиошпинелей из ыбского фосфорита, отличающихся определённым разнообразием, есть фазы, близкие по составу к кобальт-никелевым зигенитам. Содержания кобальта и никеля в них достигают соответственно ~19 и ~36 мас. %. В ыбском фосфорите обнаружены также тиошпинели, в составе которых помимо примесей кобальта и никеля содержится довольно много железа и меди. По составу эти тиошпинели сложно отнести к какой-либо из известных разновидностей. Их можно охарактеризовать как медьсодержащий твёрдый раствор на основе крайних членов группы линнеита — Cu-грейгит-линнеит-полидимит. Описываемые сульфиды отчётливо различаются по содержаниям меди и железа. К сожалению, получить надёжные характеристики крошечных выделений тиошпинелей из ыбского фосфорита методом спектроскопии КР нам не удалось.

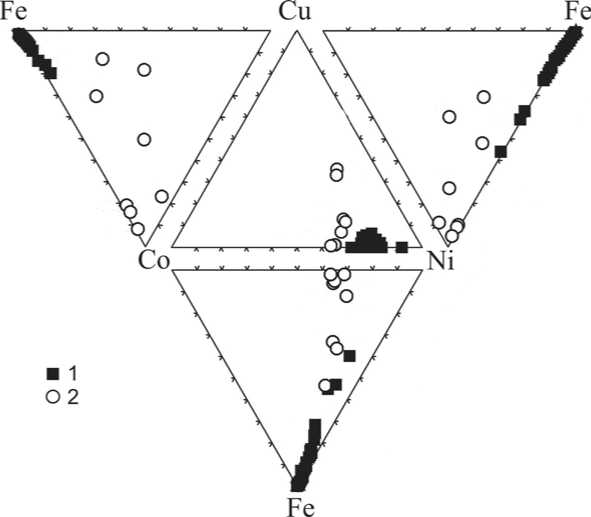

Можно отметить, что выявленное микрозондированием общее распределение кобальт-никельсодержа-щих пиритов и тиошпинелей в фосфорите мало отличалось от того, что было установлено ранее, при изучении свежих неотпрепарированных поверхностей пробы-осколка ыбского фосфорита. В частности, хорошо воспроизвёлся линейный тренд, который отчётливо наблюдался на треугольной Co-Ni-Fe-диаграмме [10]. В данном случае воображаемая линия тренда выходит из вершины треугольника, отвечающей составам с чисто железистыми сульфидами (беспримесному пириту и марказиту), и далее пересекает сторону треугольника Co—Ni в области составов с содержаниями никеля 70—80 мас. % (рис. 4).

Обсуждение и выводы

Итак, проведенное нами исследование аутигенных кобальт-никель-содержащих дисульфидов железа из фосфорита юрских отложений Ыбского проявления позволяет утверждать, что основной структурный тип этих дисульфидов — структура пирита. Принимая во внимание установленные в них концентрации кобальта и никеля (единицы и десятки массовых процентов), данные дисульфиды можно определить как кобальт-ни-кельсодержащие пириты (Co-Ni-пи-риты).

Заметной особенностью Co-Ni-пиритов является их редкая встреча емость в сравнении с беспримесными пиритами и марказитами. При этом размеры выделений у Co-Ni-пи-ритов, как правило, составляют несколько микрон, тогда как общий диапазон размеров выделений пиритов и марказитов в ыбском фосфорите обычно больше — от долей микрона до нескольких сотен микрон. Общее содержание сульфидов в ыбском фосфорите находится в пределах 1— 2 мас. % [9]. Определенная с учётом имеющихся данных по валовым содержаниям кобальта и никеля в фосфорите, концентрация сравнительно редких Co-Ni-пиритов попадает в интервал десятых и сотых долей массового процента.

От беспримесных дисульфидов Co-Ni-пириты отличаются и пространственным размещением в фосфорите. Так, Co-Ni-пириты не характерны для участков фосфорита с обильной сульфидной минерализацией и чаще обнаруживаются в зонах с редкой вкрапленностью сульфидов. Морфологию выделений Co-Ni-пи-ритов можно охарактеризовать как формы позднейших выделений. Они чаще всего выполняют микротрещины или сложные «амёбовидные» (по-видимому, биогенные) пустоты. В некоторых участках фосфоритов пространство пустот осталось незаполненным. Такие же формы позднейших выделений характерны и для про

Рис. 4. Составы пиритов, марказитов и тиошпинелей из ыбского фосфорита. Условные обозначения: 1 — дисульфиды железа (марказиты, пириты), 2 — тиошпинели. Из-за больших относительных погрешностей из массива данных были удалены составы с суммой компонентов Cu, Co и Ni, не превышающей 1.5 %

странственно ассоциирующихся с CoNi-пиритами парагенетических баритов, сульфидов цинка и тиошпинелей зигенитового и переменного Cu-грей-гит-линнеит-полидимитового состава. Перечисленные минеральные фазы вместе с Co-Ni-пиритами составляют «малый аутигенный парагенезис». Их выделения нередко такие же крошечные и малочисленные, как и Co-Ni-пиритовые.

В отношении условий образования Co-Ni-пиритов в ыбском фосфорите можно высказать следующие соображения. Судя по всему, по времени происхождения Co-Ni-пириты относятся к числу наиболее поздних сульфидов. Время их формирования уместно связывать с диагенезом фосфоритоносных юрских отложений северо-востока Восточно-Европейской платформы (Сысольской впадины). Как было показано нами ранее [9— 11], ыбские фосфориты в настоящее время находятся в состоянии «полулитификации». Основной минерал ыбского фосфорита, а именно апатит, со содержит воду (молекулярную H2O) и анионы углекислоты (CO32-). В фосфорите фрагментарно ещё сохранились в практически неизменённом виде диагенетически неустойчивые глинистые минералы, полевые шпаты, карбонатный раковинный детрит и костные останки морских обитателей. Сведения о диагенетической не- устойчивости этих минеральных форм, к примеру, содержатся в обобщающей монографии Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис «Минеральные индикаторы итогенеза» [14]. В состоянии «полураспада» находятся раннекрис-таллизующиеся (раннедиагенетические) беспримесные марказиты, которые на сегодня примерно наполовину замещены пиритами, оказавшимися термодинамически более устойчивым структурным типом дисульфидов железа в условиях, когда содержащие их фосфориты в составе юрских отложений испытывали погружение.

Можно с определённой уверенностью говорить о том, что исходно в юрских отложениях имелось достаточно вещества как для формирования самих фосфоритов, так и для образования содержащихся в них сульфидов. Кроме того, в фосфороносных юрских осадках, судя по опубликованным данным [3, 6—8], присутствовали многочисленные костные остатки, которые могли стать источником фосфора для фосфорита. Разложившееся органическое вещество, по-видимо-му, служило основным поставщиком серы для сульфидов (сера, как известно, входит в состав аминокислот, таких как метион и цистин). Вот почему основная наша версия происхождения ыбского фосфорита — диагенетический ремобилизационный аути-генез.

Однако если по вещественному составу органогенного детрита и обломочных аллотигенных минералов ещё можно как-то судить о происхождении основных аутигенных минералов фосфорита, то в отношении происхождения примесных кобальта и никеля ясности немного, данными по их первоначальным формам вхождения в минералы мы не располагаем. Анализ взаимоотношений минеральных зёрен в прозрачных шлифах [5] и в полированных фрагментах фосфорита показывает, что основная масса беспримесных дисульфидов первоначально кристаллизовалась ещё до появления глауконита. Глауконит вместе с карбонатами и апатитом составляют «основной» (по объёму) аутигенный минеральный парагенезис ыбского фосфорита. Причём глауконит относительно равномерно распределен по фосфориту, в том числе и в поздних секущих минерализованных трещинах синерезиса («светлых прожилках»), пронизывающих фосфоритовый желвак. Внутри этих трещин обильных выделений сульфидов нет.

В то же время Co-Ni-пириты обнаруживаются в микротрещинах в глауконитах. Учитывая это и характер их взаимоотношения с другими минералами, мы полагаем, что Co-Ni-пири-ты — самые поздние сульфиды и, по-видимому, одни из самых поздних аутигенных минералов ибского фосфорита, кристаллизовавшихся в диагенезе. Можно предположить, что концентрирование кобальта и никеля в составе поздних пиритов связано с диагенетической трансформацией терригенного минерального вещества фосфоритов, основная масса которого была сосредоточена в копролитах, насыщенных тонкодисперсным глинистым материалом, являющимся сорбентом различных рассеянных элементов. При диагенезе это глинистое вещество трансформировалось в глауконит. Высвободившиеся при этом никель и кобальт вошли в состав поздних пиритов и тиошпинелей, кристаллизовавшихся из порово-плёночных водных растворов.

Установленное в выделениях CoNi-пиритов «амёбовидного» облика каёмчатое распределение примесей можно объяснить, приняв за основу модель заполнения свободного пространства этими сульфидами. По-ви-димому, вначале на стенках пустот из водных растворов отлагался чистый дисульфид железа без кобальта и никеля. Затем кристаллизовался Co-Ni-пирит. Иногда вслед за этим после чистого дисульфида железа вновь шла очередная «волна» кристаллизации CoNi-пирита, затем оставшееся пространство вновь заполнялось чистым пиритом. Подобная картина зонального распределения примесей является типичной для бравоитов. В качестве примера упомянем работу Д. Вогана [17], описавшего зональные бравоиты (Милл Клоуз Маин, Дербишир, Англия; Маубах, Германия). Отметим, что если в рассмотренных выше примерах кайму у пиритов образовали и никель, и кобальт, то в одной из статей приводится описание чисто кобальтовой каймы у пиритов из стратиформного объекта (Камото, Конго) [15].

Сама зональность Co-Ni-пири-тов, очевидно, связана с периодическим изменением концентраций железа, никеля и кобальта в среде кристаллизации или с соответствующей устойчивостью соединений элементов триады железа в водных растворах, при условии, что они находились в составе комплексных соединений. На наш взгляд, зональный характер кристаллизации Co-Ni-пиритов в юрских фосфоритах проще всего связывать с изменчивостью температуры среды кристаллизации, которая в конечном счете может определять составы осаждающихся сульфидов. Причиной флуктуаций температурного режима мог быть, в свою очередь, колебательный характер тектонических движений в Сысольской структуре, приводящих соответственно к погружениям или подъёмам юрских фосфоритоносных отложений. Поясним, что в данном контексте колебания температуры рассматриваются как изменение теплового потока, идущего из глубин Земли, или как чередование актов температурных воздействий, а не как температурные вариации гидротерм (флюидов), поступающих по разломам или проницаемым зонам и воздействующих на фосфориты юрских отложений, как если бы, к примеру, речь шла о гидротермальных системах в области тектономагматической активизации.

Такая интерпретация происхождения Co-Ni-сульфидов в юрских фосфоритах оказывается альтернативной точкой зрения в сравнении с предполагаемой определяющей ролью глубинной флюидной активности, обозначенной, к примеру, в работе Я. Э. Юдовича [13]. В этой статье рассматриваются обнаруженные северо-западнее Тимана в бассейне р. Мезень необычные грибо- и трубкообразные тела неизвестного происхождения («трубки Митякова», названные так в честь обнаружившего их С. Н. Митякова). Эти тела в числе прочего содержали похожий на юрский глинистый материал и характеризовались аномальными концентрациями никеля (~100—130 г/т). В устных сообщениях С. Н. Митякова и в вышеупомянутой работе Я. Э. Юдовича эти региональные аномалии никеля — элемента, концентрирующегося в породах мантии, интерпретируются как индикаторы специфичного ультраосновного магматизма, сходного с кимберлитовым.

В рамках изложенной нами гипотезы позднедиагенетического ремо-билизационного аутигенеза Co-Ni-сульфидов в ыбском фосфорите нет необходимости в существовании некоего глубинного кобальт-никеленос-ного флюида, обогащавшего юрские отложения и фосфориты никелем и кобальтом. А присутствие Co-Ni-суль-фидов в них соответственно не может напрямую указывать на активное проявление глубинного ультрабазитово-го магматизма в регионе. Также в этой связи необязателен (хотя и возможен) подводный ультрабазитовый вулканизм, который мог привести к повышенным концентрациям кобальта и никеля в осадках позднеюрского морского бассейна. Присутствие этих элементов в юрских осадках, завязанных на терригенный тонкодисперсный глинистый материал (осаждавшийся в виде копролитов), вполне может быть дальним отголоском магматической деятельности базит-ультрабазитового характера, которая действительно имела место на Тимане и Урале и продукты разрушения соответствующих магматитов которой самым естественным образом сносились в Сысоль-скую впадину и аккумулировались в ней в мезозое.

Таким образом, в отношении природы микроминеральных выделений с морфологическими признаками роста in situ в фосфоритовых конкрециях юрских отложений можно сделать обобщающее заключение о том, что все они являются продуктами позднедиагенетического («зрелого») ре-мобилизационного аутигенеза, в результате которого микроэлементы, первоначально сорбированные тонкодисперсным косным и органическим биогенно-насыщенным веществом фосфорита и находившиеся в нём состоянии «рассеяния», были затем сконцентрированы в виде крошечных самостоятельных минеральных форм.

Мы благодарим В. А. Салдина за консультации по вопросам диагенеза юрских отложений Восточно-Европейской платформы и за ценную помощь при изучении фосфоритов в прозрачных шлифах, а также Я. Э. Юдовича, высказавшего идею возможной генетической связи терригенного (глинистого) компонента, глауконита и никеля в фосфоритах, которая была подхвачена авторами настоящей работы.

Исследования проводились при финансовой поддержке Программы Президиума РАН № 27(12-П-5-1027), проекта № 12-У-5-1017 УрО РАН, гранта НШ-1310.2012.5.

Список литературы Кобальт-никельсодержащие сульфиды в фосфорите юрских отложений Ыбского проявления (Сысольская мульда)

- Агроминеральное и горно-химическое сырье Европейского Северо-Востока СССР/Н. П. Юшкин, Б. А. Илларионов, Н. Д. Василевский и др. Сыктывкар: Ин-т геологии Коми фил. АН СССР, 1987. 132 с.

- Ветошкина О. С., Филиппов В. Н. Конкреционные фосфориты нижнемеловых отложений северо-востока Русской плиты//Минералы и минералообразование, структура, разнообразие и эволюция минерального мира, роль минералов в происхождении и развитии жизни, биоминеральные взаимодействия. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2008. C. 426-435. http://zoloto-almazy.narod.ru.

- Геологическое наследие Республики Коми (Россия)/Составитель П. П. Юхтанов. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2008. 350 с.

- Горючие сланцы Тимано-Североуральского региона: новые результаты исследований, новые перспективы освоения/И. Н. Бурцев, В. А. Салдин, Л. А. Анищенко и др.//Вестник Института геологи Коми НЦ УрО РАН, 2010. № 2. С. 2-3. http://www.geo. komisc.ru/images/stories/vestnik/2010/182/pdf/182_2-7.pdf.

- Калинин Е. П. Фосфориты Республики Коми и перспективы их освоения//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2003. № 5. С. 2-3. http://zoloto-almazy.narod.ru.