Кобанское погребение близ Солнечнодольска

Автор: Березин Я. Б., Маслов В. Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Бронзовый век

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются материалы впускного погребения в курган эпохи бронзы, открытого в северо-западной части Ставропольского края. По обряду и основной части погребального инвентаря - набору украшений и бус данное захоронение можно отнести к западнокобанской культуре и сопоставить с материалами могильников Кавминвод VIII в. до н. э. Редкой находкой является зеркало, многочисленные аналогии которому имеются на востоке Евразии. Необычен также набор нашивных восьмеркообразных бляшек, имеющих очень широкий круг аналогий в культурах Восточной Европы начала I тыс. до н. э. Погребение открыто за пределами основного ареала западнокобанской культуры и, возможно, связано с существованием подвижных сезонных скотоводческих групп.

Ранний железный век, кобанские древности кавминвод, восьмеркообразные бляшки, зеркала

Короткий адрес: https://sciup.org/143179114

IDR: 143179114 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.85-101

Текст научной статьи Кобанское погребение близ Солнечнодольска

В декабре 2020 г. археологическим отрядом ООО «Археос» (г. Ставрополь) на территории Изобильненского района Ставропольского края были проведены археологические раскопки курганов № 1–5 могильника Солнечнодольск-4. Исследования велись на основании Открытого листа № 2513–2020, выданного на имя Я. Б. Березина.

Могильник находился на юго-западной окраине одноименного поселка городского типа, на высокой коренной террасе левого берега р. Егорлык. Предварительные сведения об исследовании памятника подготовлены к изданию ( Березин, Коробицын , 2022; Березин, Нарожный , 2022).

1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Причерноморская и Центральноазиатская периферия античного мира и кочевнические сообщества Евразии: на перекрестке культур и цивилизаций» (№ НИОКТР 122011200269-4).

Курган № 3 находился в центральной части могильника и был сильно распахан. На момент начала работ его высота составляла 0,22 м, видимый диаметр около 22 м. Он был сооружен в эпоху средней бронзы и содержал 10 разновременных захоронений. Данная публикация посвящена материалам впускного погр. 5 эпохи раннего железа, обнаруженного в центральной части кургана.

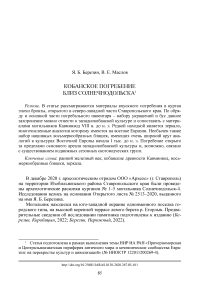

Могильная яма имела в плане неправильную, близкую к трапециевидной, форму размерами 1,40 × 1,14 (С) – 1,40 (Ю) м. Длинной осью она была ориентирована по линии С–Ю с небольшим отклонением к западу. Дно ямы, изрытое норами грызунов, слабо понижалось к центру, на глубине 1,2 м от R0 (рис. 1: А ). Могильная камера, очевидно, имела перекрытие. Об этом косвенно свидетельствует коричневатый цвет костей человека, окрашенных снаружи органическим тленом.

Погребение одиночное. Представлены фрагменты практически всех отделов скелета. По определению научного сотрудника НИИ и музея антропологии им. Д. Н. Анучина МГУ им. М. В. Ломоносова к. б. н. Н. Я. Березиной, по совокупности признаков на посткраниальном скелете индивид скорее женского пола. Сохранившиеся зубы верхней и нижней челюстей, а также признаки сращения апофиза левой седалищной кости с ее ветвью определяют биологический возраст индивида – 20–25 лет. На сохранившихся зубах фиксируются незначительные отложения зубного камня, на фрагментах черепа и посткраниального скелета видимых патологий не выявлено.

Погребенная была уложена скорченно, на правом боку, по диагонали камеры, по оси СЗ–ЮВ, головой на ЮВ. Череп раздавлен, его первоначальное положение не определяется. Кости грудной клетки, позвоночника и таза находились в положении «на правом боку».

Кость левого предплечья лежала на костях грудной клетки. Рука была согнута в локте под прямым углом. Кисть согнута вниз.

Кость плеча правой руки была вытянута вперед, в сторону от тела. Кости предплечья не сохранились. Кости кисти находились близ колен.

Бедренные кости образовывали прямой угол с осью позвоночника. Бедро левой ноги было уложено поверх правого, колено выступало вперед. Ноги были согнуты в коленях под острым углом. Кости голеней лежали параллельно: левая перед правой. Правая стопа находилась в положении «на боку», левая была перекрыта бронзовым зеркалом.

Поверх костей голени левой ноги была уложена кость конечности мелкого рогатого скота.

Следы подстилки под погребенной отсутствовали.

На черепе, вокруг него и на костях верхней части грудной клетки обнаружен ряд металлических украшений:

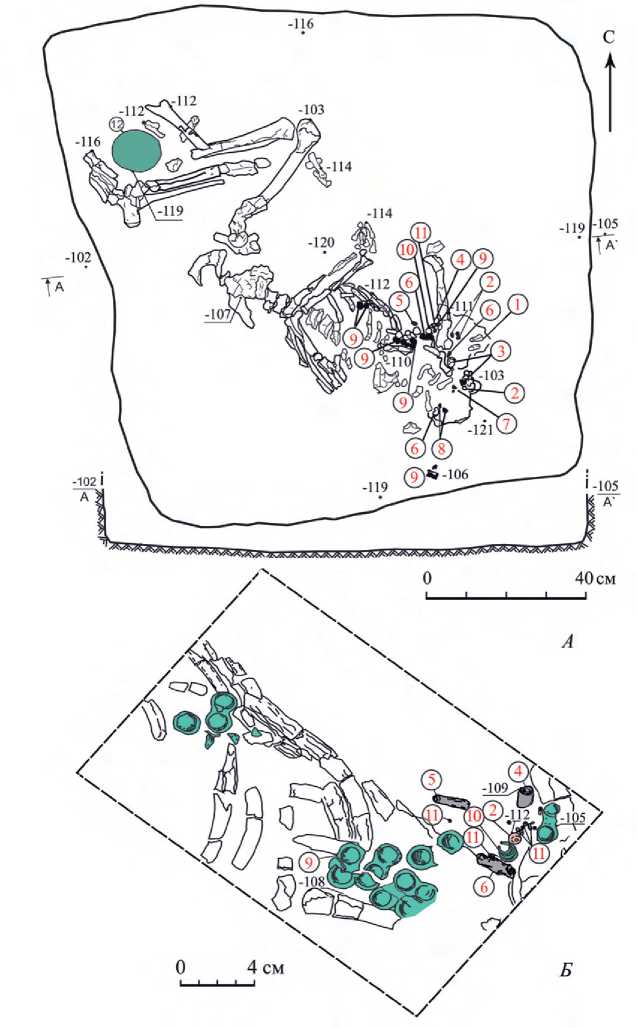

Подвески височные многовитковые, бронзовые, 2 экз. Свернуты в 3,5 оборота из округлого в сечении стержня, с заостренными концами. Размеры: 1,5–1,6 × 1,4–1,5 см, сечение – 0,2–0,3 см (рис. 2: 1 ).

Это широко распространенный тип украшений в предскифский период, который бытует вплоть до раннескифского времени и встречается как в мужских, так и в женских захоронениях ( Козенкова , 1998. С. 35. Табл. IХ: 13-6 ; Белинский, Дударев , 2015. С. 371. Рис. 263: 1 ).

Рис. 1. Могильник Солнечнодольск-4, курган № 3, погребение № 5

А – план погребения; Б – деталь погребения

Условные обозначения : 1 – подвески из зубов; 2 – бусы сердоликовые; 3 – подвески височные бронзовые; 4 – пронизка гагатовая; 5 – пронизка из сурьмы; 6 – пронизки фигурные из сурьмы; 7 – бусы стеклянные; 8 – бусы «бородавчатые» стеклянные; 9 – бронзовые нашивные бляшки; 10 – пронизка бронзовая; 11 – бисер стеклянный и бусины из сурьмы; 12 – зеркало бронзовое

Рис. 2а. Могильник Солнечнодольск-4, курган № 3, погребение № 5. Погребальный инвентарь

1 – височные подвески; 2–5 – пронизки; 6 – подвески

1, 3 – бронза; 2, 4 – сурьма; 5 – гагат; 6 – зубы оленя?

Литая пронизка из сурьмы2. Сечение треугольное. Вдоль длинной оси проходит сквозное отверстие. Длина – 2 см, ширина 0,5–0,6 см (рис. 2: 2 ).

Точные аналогии ей найти не удалось, но трубчатые пронизки многоугольного сечения из сурьмы известны в предскифских комплексах в окрестностях Кисловодска ( Белинский, Дударев , 2015. Рис. 263: 8 ).

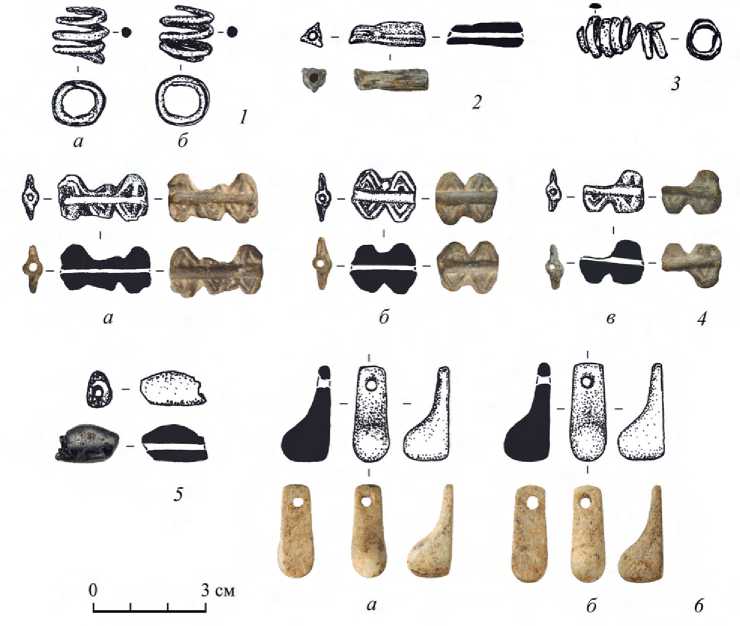

Рис. 2б. Могильник Солнечнодольск-4, курган № 3, погребение № 5. Погребальный инвентарь

7–11 – бусы

7 – сердолик; 10 – сурьма; 8, 9, 11 – стекло

Бронзовая спиральная пронизка. Свернута в 6,5 оборотов из тонкой плоской бронзовой полосы, с заостренными концами. Сохранившаяся длина около 2,5 см, диаметр – 1 см (рис. 2: 3 ). Входила в состав шейных украшений.

Пронизки фигурные, отлитые из сурьмы (см. сноску 2), 3 экз. К выступающей центральной трубчатой втулке с двух сторон примыкают треугольные лопасти с рельефной окантовкой, формирующие ромбы. Представлены два варианта с 2 и 3 ромбами (рис. 2: 4 ). Изделия потерты в процессе использования.

Размеры: 1,2–1,4 × 1,6–2,3 см, толщина центральной части 0,4–0,5 см, по краям – 0,1–0,2 см.

Исчерпывающе точных аналогий данной находке нет, но трубчатые прониз-ки из сурьмы с ажурными лопастями, декорированные с использованием мотива ромба, известны в могильниках Кисловодской котловины предскифского периода ( Козенкова , 1998. С. 58. Табл. ХIХ: 3–6 ). Очевидно, верной является их интерпретация как шейных украшений, которую предложил С. Л. Дударев, а не накладок на пояс, как это считала В. И. Козенкова ( Белинский, Дударев , 2015. С. 372).

Возможно, имитацией таких пронизок являются медные пластинчатые накладки – налобный венчик с ажурными ромбами из погр. 2 Старшего Ахмы-ловского могильника в Марийском Поволжье ( Патрушев, Халиков , 1982. С. 10. Табл. 2: 2б ).

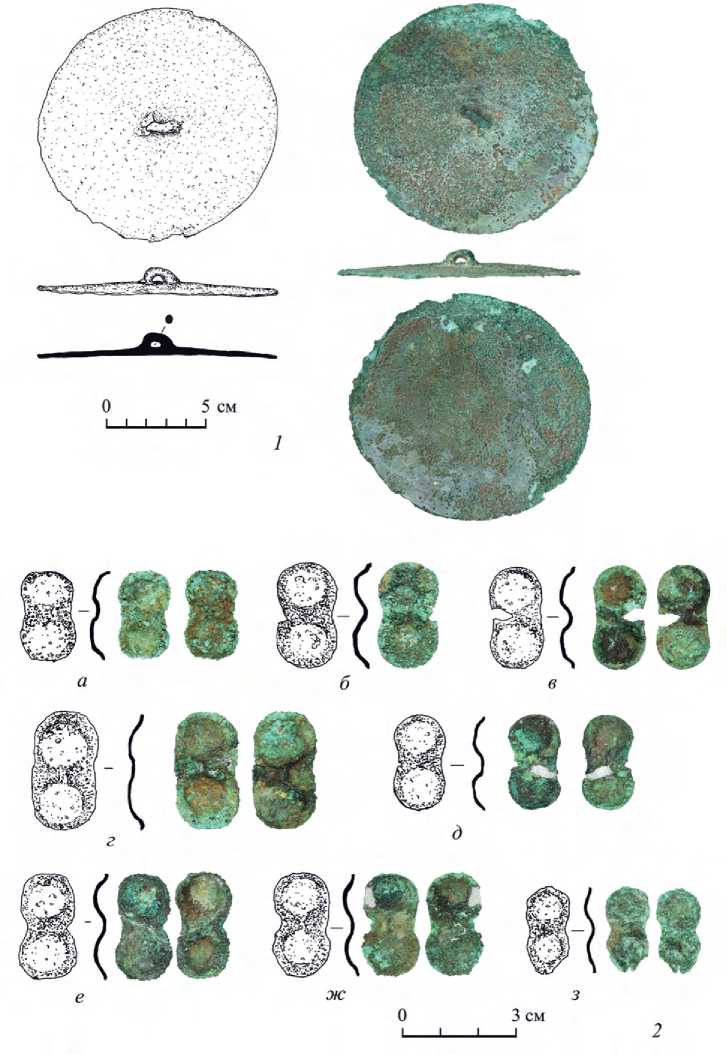

Между стопами погребенной находилось округлое бронзовое литое зеркало, уложенное поверх правой стопы лицевой стороной вверх. Его диск диаметром 11,6 см слегка вогнутый; в центре оборотной стороны расположена арочная петля, отлитая вместе с диском. Толщина диска в центре – 4 мм, к краям он утончается (рис. 3: 1 ).

Восточные истоки происхождения данной находки не вызывают сомнений: зеркала с петельчатыми ручками появляются на севере Китая уже в XIII–XII вв. до н. э. ( Таиров , 2007. С. 41) и, очевидно, отсюда попадают в Южную Сибирь, где известны в памятниках карасукской культуры ( Членова , 1972. Табл. 30: 29 ; 37: 10, 50, 54 ). Позднее, в перв. пол. I тыс. до н. э., подобные зеркала встречаются в огромном ареале, охватывающем Синзьян и Монголию, Южную и Западную Сибирь, Северный и Центральный Казахстан ( Членова , 1967. Табл. 21: 3 ; Мартынов , 1979. С. 54. Табл. 15: 1–8 ; Кирюшин, Тишкин , 1997. С. 88. Рис. 66: 2, 3, 5, 6 ; Могильников , 1997. С. 81. Рис. 59: 5, 6 ; Таиров , 2007. Рис. 6: 7 ; 7: 1, 2 ; 11: 25, 35 ; 12: 26, 28 ). Из ареала сакской культуры они, очевидно, попадают в Вол-го-Камье ( Патрушев, Халиков , 1982. Табл. 111: 1а ; 134: 2а ). Однако в раннескифских памятниках эпохи архаики подобные зеркала пока не обнаружены.

Архаичными чертами экземпляра из Солнечнодольска является слабая вогнутость в сочетании с общей массивностью ( Членова , 1967. С. 90). Схожее зеркало с арочной петельчатой ручкой происходит из погр. 5 кургана 1 у с. Чобручи в Приднестровье ( Левицкий, Демченко , 1995. С. 42, 44. Рис. 2: 6 ). По всем параметрам оно близко к публикуемому экземпляру: его диаметр 15 см, оно слегка вогнутое. Именно на основании этой находки исследователи отнесли данный комплекс к скифским, отмечая, что погребальный обряд захоронения соответствует некоторым «киммерийским» погребениям. Следует заметить, что вещей скифского типа в этом погребении нет и его предскифская атрибуция весьма вероятна.

Но особенно важной для нас является находка из погр. 7 могильника у Мебельной фабрики в г. Кисловодске, которую Н. Л. Членова включила в состав датирующих вещей для карасукско-тагарских и предтагарских памятников ( Членова , 1972. Табл. 25: 35 ). Изображение этого зеркала было воспроизведено в соответствии с описанием и авторским рисунком в отчете А. П. Рунича ( Рунич , 1958. С. 27. Рис. 82). Однако в двух других публикациях оно приводится неверно – с прямым диском ( Виноградов , 1972. Рис. 17: 4 ; Козенкова , 1998. С. 84, 154. Табл. ХХVIII: 1 ). Произошла досадная ошибка: изображенное зеркало входит в число находок из разрушенных погребений ( Рунич , 1959. Табл. XI: 22 ).

Рис. 3. Могильник Солнечнодольск-4, курган № 3, погребение № 5.

Погребальный инвентарь

1 – зеркало бронзовое; 2 – бронзовые нашивные бляшки

В результате этой путаницы В. И. Козенкова рассматривала зеркало из погр. 7 как отдельную находку, аналогии которой ей неизвестны ( Козенкова , 1998. С. 85. Табл. ХХVIII: 2 ). Диаметр его диска почти совпадает с размерами, приведенными в отчете А. П. Рунича: 12,2 см – по В. И. Козенковой – и 11,5 и 12 см – по А. П. Руничу.

Ошибка в атрибуции зеркала не повлияла на оценку комплекса. В. Б. Виноградов сопоставил зеркало из погр.7 с зеркалами из тагарских памятников VII–VI вв. до н. э. ( Виноградов , 1972. С. 136). Позднее В. И. Козенкова отвергла это сравнение, совершенно не учитывавшее значительное удревнение материалов тагарской культуры. Исследователь рассматривала материалы данного погребения как «ярко выраженный объект новочеркасского периода». Зеркало из этого комплекса она включила в число появившихся в конце этого периода восточных инноваций – бронзовых котлов «бештаугорского» типа и «оленных камней» ( Козенкова , 1998. С. 84, 85). В целом такая точка зрения представляется верной.

Кроме того, еще одно зеркало без бортика было найдено в предскифском по инвентарю погр. 2 1970 г. того же могильника у Мебельной фабрики ( Рунич , 1970. С. 4. Рис. 5: 11 ). Однако сохранность его была плохой, и о наличии петельки ничего не сообщается.

Бронзовые «восьмеркообразные» пластинчатые бляшки, выполненные штамповкой (?), были найдены на ребрах верхней части грудной клетки (рис. 1: А, 9 ; Б, 9 ). Овальных пластин с намеченным сужением в центре и двумя полыми полушаровидными выступами на концах сохранилось 12 целых экз. и фрагменты еще от 3. Размеры: 2,2–3,1 × 1,1–1,7 см (рис. 3: 2а–з ).

В конце II – начале I тыс. до н. э. территория распространения восьмерковидных бляшек, объединяющая несколько историко-культурных областей, огромна ( Членова , 1972. С. 133. Табл. 63: 36–42 ; Мартынов , 1979. С. 56. Табл. 20: 7, 11 ). Вопрос о месте их появления и путях распространении остается открытым, поэтому будет целесообразно рассматривать наши находки на фоне только восточноевропейских древностей начала I тыс. до н. э.

На сегодняшний день не существует единой классификации данных предметов, которая охватывала бы эту территорию. Можно согласиться с Н. Ю. Смирновым, предложившим разделить все бляшки подобной формы на две основные группы: бляшки-накладки без отверстий и бляшки-пуговицы с отверстиями или арочными петлями для крепления ( Смирнов , 2016). Однако морфологические вариации внутри 2-й группы очень значительны.

Публикуемые находки относятся к 1-й группе. Наибольшие серии подобных бляшек, насчитывающие десятки экз., происходят из Волго-Камья – из пре-дананьинской и сменившей ее ананьинской культурно-исторических областей ( Чижевский , 2008. С. 18, 39, 51, 66, 74. Рис. 4: 3, 12 ; 32, 24, 25 ; 42: 7, 13 ; 47: 7 ; Патрушев, Халиков , 1982. Табл. 2: 6а ; 3: 4б ; 10: 1б ; 12: 2а ; 20: 3в ; и др.) и ареала чернолесской культуры на Правобережье Днепра ( Тереножкин , 1961. С. 173, 174. Рис. 105: 1–7, 13–15 ; 106: 3 ; Гершкович , 2016. С. 118, 119. Рис. E5: 4–18 ; Е7; Е10: 2–7 ). В Поднепровье отдельные бляшки этого типа встречаются и в более поздних скифских подкурганных захоронениях ( Ильинская , 1968. С. 129. Табл. Х: 18, 19 ).

Серия накладных восьмеркообразных бляшек обнаружена в памятниках культуры Козия-Сахарна на Среднем Днестре ( Кашуба , 2000. С. 328, 329. Рис. XXVII: 8, 12, 19, 21–23 ) и гальштатском могильнике Картал-III на Нижнем Дунае ( Бруяко , 2008. Рис. 2: 1–3 ; 3: 3 ). Известны они и в материалах высоцкой культуры в Галиции, где была найдена бронзовая матрица, возможно, использовавшаяся для их изготовления ( Крушельницька , 1985. Рис. 26: 13, 15 ).

Подобные бляшки встречаются в памятниках VIII–V вв. до н. э. кизил-ко-бинской культуры в горном Крыму ( Лесков , 1965. Рис. 21: 40–42 ; 25: 31 ; 32: 11 ; Колотухин , 1996. С. 49. Рис. 48: 25, 26 ).

На Северном Кавказе несколько десятков отлитых из сурьмы миниатюрных «восьмерковидных» бляшек с гладким основанием встречены в четырех могильниках, расположенных в черте современного г. Кисловодска ( Козенкова , 1998. С. 63. Табл. ХХ: 16 ). Так, из каменного ящика погр. 44 Агачевского могильника происходят 44 бляшки ( Рунич , 1965. С. 7. Рис. 11: 2 ). В погр. 7 1958 г. могильника у Мебельной фабрики 107 таких бляшек были найдены вместе с 514 бусинами из сурьмы и большим набором предметов, возможно, относившихся к поясу или нагрудному украшению, а может быть, даже накидке или парадному платью. В центре этого скопления находилось уже упомянутое выше зеркало, аналогичное зеркалу из Солнечнодольска, что позволяет синхронизировать данные комплексы в рамках относительной хронологии ( Рунич , 1958. С. 26, 27. Рис. 86; Виноградов , 1972. С. 136. Рис. 17; Козенкова , 1998. С. 84).

Подобные бляшки известны по материалам из Кобанского могильника ( Virchow , 1883. Taf. X, 9 ; Уварова , 1900. Табл. ХХХVI: 3 ) и Брильского могильника в Раче ( Лесков , 1965. С. 155. Прим. 122). Очевидно, это чисто кавказcкая – «эндемичная» – разновидность нашивных бляшек, появившаяся здесь еще во втор. пол. II тыс. до н. э. Однако в материалах кобанских могильников представлены и восьмеркообразые бляшки из листовой бронзы ( Virchow , 1883. Taf. I: 24 ). Следует отметить, что данные бляшки, насколько об этом можно судить, происходят из женских захоронений.

Таким образом, бытование восьмеркообразных бляшек было связано с важнейшими очагами культурогенеза, сформировавшимися в финале эпохи бронзы. Опустевшие в этот период степные просторы Предкавказья и Причерноморья были освоены новыми группами скотоводческого населения, активно контактировавшего со всеми важнейшими культурными центрами ( Бочкарев, Кашуба , 2018). В разрозненных степных захоронениях, которые объединены в рамках эфемерной черногоровской культуры, в удаленных друг от друга регионах также были обнаружены бронзовые восьмеркообразные бляшки 1-й группы ( Дубовская , 1993. Рис. 77: 13 ; Потапов , 1997; Лукьяшко , 1999. С. 187. Рис. 51: 2 ; 54, 4 ; 71: 2 ; 72, 5 ; Махортых , 2005. С. 68. Рис. 29: 10–14 ). Была предпринята попытка рассматривать их в качестве этнокультурных индикаторов, подвергнувшаяся справедливой критике ( Дубовская , 1993. С. 142; Лукьяшко , 1999. С. 188).

В отличие от восьмеркообразных бляшек 2-й группы, бляшки 1-й группы никогда не использовались для декора конской узды и вооружения. Интерпретировать их в качестве защитных нарукавных пластин, используемых при стрельбе из лука, также едва ли возможно (Кашуба, 2000. С. 289). Достоверных данных о том, что они использовались для украшения колчанов или горитов, тоже нет3.

Судя по материалам Волго-Камских могильников, подобные бляшки крепились к начельным лентам и головным уборам, поясам, одежде, редко к обуви ( Чижевский , 2008).

В погр. 61 могильника Картал-III в Нижнем Подунавье четыре восьмеркообразные бляхи находились на затылочных костях черепа расположенными в ряд ( Бруяко , 2008. Рис. 2: 1 ).

В черногоровских погребениях они чаще всего также использовались как украшение очелий или головных уборов ( Потапов 1997. С. 37, 38; Махортых , 2005. С. 68), однако в большинстве случаев в этих захоронениях обнаружены одна-две бляшки.

В нашем случае, где расположение бляшек было зафиксировано in situ , они определенно служили нагрудным украшением одежды (рис. 1: Б, 9 ). Происхождение их остается неясным.

Хронологический диапазон бытования бляшек 1-го типа в Восточной Европе очень широк, но большинство комплексов, их содержавших, относится к VIII в. до н. э.

Особое место занимали подвески из зуба оленя (?), 2 экз. Они обнаружены к западу от шеи погребенной. Длина – 2,2 и 2,3 см (рис. 2: 6, а, б ).

Использование зубов оленя для изготовления подвесок в степной зоне Северного Причерноморья имеет необычайно продолжительную историю, что, очевидно, было обусловлено представлениями о сакральной роли этого красивого зверя, сложившимися в ходе охотничьего промысла. Подобные изделия появляются здесь еще в неолите и используются для декора одежды ( Kotova , 2010. Fig. 8: 7–9 ; 9). На Северно-Западном Кавказе они обнаружены в новосвободнен-ских дольменных гробницах ( Попова , 1963. Рис. 8; Резепкин , 2012. Рис. 79: 4 ), в подкурганных захоронениях новотиторовской культуры4, «постдольменных» комплексах эпохи средней бронзы ( Эрлих и др. , 2020. С. 275. Рис. 2: 10, 32 ; 4: 10, 32, 34 ; 6: 5, 8 ). В Предкавказье такие пронизки встречаются в финальных комплексах эпохи средней бронзы ( Мимоход , 2013. Рис. 98: 17 ), в Северо-Западном Причерноморье – в памятниках белозерской культуры ( Ванчугов , 1990. С. 103. Рис. 38: 1 ), а в начале I тыс. до н. э. – в материалах культуры раннегальштатского круга Козия-Сахарна ( Кашуба , 2000. С. 326. Рис. XXVII: 7, 9, 10 ). На востоке Евразии в памятниках Горного Алтая раннескифского времени встречаются похожие подвески из добавочных клыков лося ( Кирюшин, Тишкин , 1997. С. 89, 90. Рис. 51: 12, 13 ).

В кобанских памятниках подобные подвески нам неизвестны. Скорее всего, они связаны с культурными традициями степного населения.

Набор бус из разных материалов богат и разнообразен. В его состав входили:

Бусы сердоликовые, 13 экз. Поверхность заполирована, цвет варьирует от светло-розового до коричневато-красного. Форма бусин близка к уплощенно-цилиндрической. Диаметр – 0,5–10 мм (рис. 2: 7 ). Различаются также способы сверления каналов: двусторонний и односторонний. Схожие характеристики имеют и наборы сердоликовых бус из Клин-Ярского могильника ( Belinskij, Harke , 2018. P. 343).

Происхождение сердоликовых бус из памятников предскифского и раннескифского периодов на сегодняшний день неизвестно. Цвет камня и отличия в технологии сверления позволяют предполагать, что они поступали через Закавказье из разных источников.

Пронизка из гагата. Неправильной уплощенно-биконической формы, с отверстием вдоль длинной оси. Размеры: 1,6 × 0,9 × 0,6 см (рис. 2: 5 ).

Подобные одиночные крупные гагатовые пронизки встречаются в наборах бус, куда входили и сердоликовые бусины, в женских по составу инвентаря предскифских погребениях в окрестностях Кисловодска ( Белинский, Дударев , 2015. Рис. 29: 8 ; 183: 6 ; 219: 2 ).

Бусины стеклянные цилиндрической формы, с 5 выступами по бокам – «бородавчатые», 2 экз. (рис. 2: 8 ). Сильно иризированы, цвет утрачен. Размеры с учетом выступов: 1,4 × 1,5 см, высота – 0,8 см.

Глазурованные «бородавчатые» бусы различных типов получают широкое распространение в степных культурах финала средней – начала поздней бронзы. Выдвигались предположения об их местном производстве ( Мимоход , 2013. С. 191–199). В предскифских памятниках эпохи раннего железа «бородавчатые» бусы сравнительно редки. Так, в Клин-Ярском III могильнике среди материалов более чем 200 опубликованных погребений только в двух комплексах есть стеклянные трехрожковые бусины ( Белинский, Дударев , 2015. Рис. 219: 9 ; Belinskij, Harke , 2018. Fig. 155: 5b ).

Возможно, большой набор «бородавчатых» бус (212 экз.) был в погр. 40 Агачевского могильника: «мелкие бусы из пасты неправильной формы» ( Рунич , 1965. С. 7. Рис. 11: 3 ). Однако по рисунку А. П. Рунича нельзя судить об этом с полной уверенностью.

Бусы из глухого стекла. Цвет утрачен. Обнаружены бусины уплощенно-шаровидной формы, 3 экз. (рис. 2: 9б ). Диаметр – 0,7–1 см. Найдены также бусины бочонковидной формы (рис. 2: 9а ). Длина – 0,6 см, диаметр – 0,5 см.

Стеклянные бусы из северокавказских памятников предскифского и раннескифского периодов не классифицированы и ждут своих исследователей.

Литые бусы из сурьмы – мелкие уплощенно-цилиндрические, часто неправильной формы, 165 экз. Их диаметр – 2–5 мм (рис. 2: 10 ).

Большие наборы литых бус из сурьмы нескольких разновидностей – от 100 до 500 экз. – представлены в предскифских могильниках на территории Кисловодска: в уже упомянутом погр.7 могильника у Мебельной фабрики, погр. 163, 212, 307 Клин-Ярского могильника и др. ( Белинский, Дударев , 2015. С. 10, 70, 190. Рис. 1а: 4 ; 59: 6 ; 167: 5 ).

Число разнообразных украшений из сурьмы в западнокобанских памятниках очень велико. Очевидно, что бусы – это массовая продукция западнокобан-ских металлургов.

Короткий цилиндрический бисер, покрытый глазурью сине-зеленого цвета (рис. 2: 11 ). Основная масса бисерин одинарные, но есть и неразделенные трубочки – до 5 экз. вместе. Всего около 250 экз. Диаметр – 1,5–2 мм.

Наборы такого бисера встречаются в западнокобанских комплексах начала I тыс. до н. э. ( Козенкова , 2004. С. 129. Табл. 45: 25 ; 46: 30–33 ; Белинский, Дударев , 2015. С. 190. Рис. 167: 4 ).

В Закавказье, начиная, по крайней мере, с эпохи поздней бронзы, существовала традиция ремесленного изготовления глазурованных бус. Мастерская VIII в. до н. э. по изготовлению бисера открыта в Двине ( Рябкова , 2010. С. 185, 186). Вероятно, следует признать подобный бисер из северокавказских могильников закавказским импортом.

По набору погребального инвентаря погребение близ Солнечнодольска можно рассматривать как западнокобанское. Не противоречит этому и погребальный обряд: поза погребенной вполне соответствует стандартам западнокобан-ских захоронений. Нетипично лишь положение правой руки. Но захоронения с рукой, вытянутой к коленям, изредка встречаются в кобанских могильниках ( Белинский, Дударев , 2015. Рис. 103: 1 ). Различные нестандартные варианты положения тела погребенных по отношению к центральной оси могильной камеры также известны (Там же. Рис. 203: 1 ; 216: 1 ).

То, что женщина была погребена согласно кобанским канонам погребального обряда, свидетельствует, что она не была интегрирована в чуждую, обобщенно «кочевую» среду. В этой связи следует обратить внимание на необъяснимое расположение такого ценного предмета, как зеркало, в ногах, вместе с жертвенной пищей. Возможно, этот факт отражает невосприятие необычного привозного предмета в культовой практике. В двух погребениях могильника у Мебельной фабрики в Кисловодске зеркала размещались напротив тела. Их петелька предназначалась для подвешивания к поясу.

Набор погребального инвентаря позволяет предполагать, что женщина была представительницей племен, обитавших на территории Кавминвод. Как она попала на северо-западную степную периферию западнокобанской культуры, пока неясно. Возможно, здесь существуют еще не открытые поселения. Однако отсутствие в погребении керамики – почти обязательной принадлежности погребального инвентаря для кобанских могильников Кавминвод – позволяет в этом усомниться. Кроме того, В.И. Козенкова высказывалась в пользу сезонного перемещения отдельных групп населения Кавминвод вместе со стадами ( Козенкова и др. , 1997. С. 17).

Хронология данного погребения, согласно всем изложенным выше данным о культурных параллелях, не выходит за рамки второй половины – последней трети VIII в. до н. э.

Список литературы Кобанское погребение близ Солнечнодольска

- Белинский А. Б., Дударев С. Л., 2015. Могильник Клин-Яр III и его место среди древностей Кавказа и Юго-Восточной Европы начала эпохи раннего железа. Ставрополь: Дизайн-студия Б. 446 с.

- Березин Я. Б., Коробицын М. Н., 2022. Исследования курганного могильника в северо-западной части Ставропольского края. // АО 2020 г. М.: ИА РАН. (В печати.)

- Березин Я. Б., Нарожный Е. И., 2022. Новое «захоронение» половецкого каменного изваяния на Ставрополье (вторая пол. ХIII – ХIV вв.) // Золотоордынское обозрение. Т. 10. № 1. С. 32–46.

- Бочкарев В. С., Кашуба М. Т., 2018. Культурно-историческая ситуация на юге Восточной Европы накануне века железа // SP. № 3. C. 207–220.

- Бруяко И. В., 2008. О костюме населения предскифской эпохи Северо-Западного Причерноморья // Revista Archeologica. Т. IV. № 2. С. 139–145.

- Ванчугов В. П., 1990. Белозерские памятники в Северо-Западном Причерноморье. Киев: Наукова думка. 168 с.

- Виноградов В. Б., 1972. Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время (VII–IV вв. до н. э.). Грозный: Чечено-Ингушское кн. изд-во. 389 с.

- Гершкович Я. П., 2016. Суботовское городище. Киев: ИА НАНУ. 508 с.

- Дубовская О. Р., 1985. Погребение лучника раннего железного века // СА. № 2. С. 166–172.

- Дубовская О. Р., 1993. Вопросы сложения инвентарного комплекса черногоровской культуры // Археологический альманах. № 2 / Гл. ред. А. В. Колесник. Донецк: Донеччина. С. 137–160.

- Ильинская В. А., 1968. Скифы Днепровского лесостепного Левобережья (курганы Посулья). Киев: Наукова думка. 268 с.

- Кашуба М. Т., 2000. Раннее железо в лесостепи между Днестром и Сиретом (культура Козия-Сахарна) // SP. № 3. С. 241–488.

- Кирюшин Ю. Ф., Тишкин А. А., 1997. Скифская эпоха Горного Алтая. Ч. 1. Культура населения в раннескифское время. Барнаул: Алтайский гос. ун-т. 232 с.

- Козенкова В. И., 1998. Материальная основа быта кобанских племен. Западный вариант. М.: ИА РАН. 200 с. (САИ; вып. В2-5.)

- Козенкова В. И., 2004. Биритуализм в погребальном обряде древних «кобанцев». Могильник Терезе конца ХII – VIII в. до н. э. М.: Памятники исторической мысли. 220 с. (Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа; вып. V.)

- Козенкова В. И., Сосранов Р. С., Черджиев Э. Л., 1997. К вопросу о межлокальных контактах в кобанской культуре (курган у с. Садового в Северной Осетии) // Памятники предскифского и скифского времени на юге Восточной Европы / Отв. ред.: Р. М. Мунчаев, В. С. Ольховский. М.: ИА РАН. С. 14–18. (Материалы и исследования по археологии России; № 1.)

- Колотухин В. А., 1996. Горный Крым в эпоху поздней бронзы – начале железного века (Этнокультурные процессы). Киев: Южногородские ведомости. 161 с. (Материалы по археологии Крыма; вып. 3.)

- Крушельницька Л. I., 1985. Взаємозв’язки населення Прикарпаття i Волинi з племенами Схiдноï i Центральноï Європи (рубiж епох бронзи i залiза). Київ: Наукова думка. 164 с.

- Левицкий О. Г., Демченко Т. И., 1995. Памятники скифской архаики на территории Молдовы //

- Древности Степного Причерноморья и Крыма. Т. V / Отв. ред. Г. Н. Тощев. Запорожье: Запорожский гос. ун-т; Запорожский обл. краевед. музей. С. 41–53.

- Лесков А. М., 1965. Горный Крым в I тысячелетии до нашей эры. Киев: Наукова думка. 198 с.

- Лукьяшко С. И., 1999. Предскифский период на Нижнем Дону. Азов: Азовский краеведческий музей. 240 с. (Донские древности; вып. 7.)

- Мартынов А. И., 1979. Лесостепная тагарская культура. Новосибирск: Наука. 208 с.

- Махортых С. В., 2005. Киммерийцы Северного Причерноморья. Киев: Шлях. 380 с.

- Мимоход Р. А., 2013. Лолинская культура. Северо-западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века. М.: ИА РАН. 568 с.; ил. (Материалы охранных археологических исследований; Т. 16.)

- Могильников В. А., 1997. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тысячелетия до н. э. М.: Пущинский науч. центр РАН. 195 с.

- Патрушев В. С., Халиков А. Х., 1982. Волжские ананьинцы (Старший Ахмыловский могильник). М.: Наука. 280 с.

- Попова Т. Б., 1963. Дольмены станицы Новосвободной / Ред. А. Я. Брюсов. М.: б. и. 48 с.; ил. (Труды ГИМ. Памятники культуры; вып. 34.)

- Потапов В. В., 1997. Предскифские захоронения с восьмерковидными бляшками // Памятники предскифского и скифского времени на юге Восточной Европы / Отв. ред.: Р. М. Мунчаев, В. С. Ольховский. М.: ИА РАН. С. 35–39. (Материалы и исследования по археологии России; № 1.)

- Резепкин А. Д., 2012. Новосвободненская культура (на основе материалов могильника «Клады»). СПб.: Нестор-История. 342 с.: табл., ил. (Тр. ИИМК РАН; т. XXXVII.)

- Рунич А. П., 1958. Отчет5 о полевых исследованиях в районе Кавминвод за 1958 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1720.

- Рунич А. П., 1959. Отчет о полевых исследованиях в районе Кавминвод за 1959 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2036.

- Рунич А. П., 1965. Отчет о полевых исследованиях в районе Кавказских Минеральных Вод за 1965 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 3033.

- Рунич А. П., 1970. Отчет о полевых исследованиях в районе Кисловодска за 1970 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 4179.

- Рябкова Т. В., 2010. К вопросу о «скифских» бусах в Тейшебаини // Археологический альманах. № 21. Изобразительное искусство в археологическом наследии / Гл. ред. А. В. Колесник. Донецк: Лебедь. С. 178–188.

- Смирнов Н. Ю., 2016. «Восьмерковидные» бляшки Евразии I тыс. до н. э.: типология и распространение // Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. (Грозный, 18–21 апреля 2016 г.) / Отв. ред.: М. Х. Багаев, Х. М. Мамаев. Грозный: Чеченский гос. ун-т. С. 118.

- Таиров А. Д., 2007. Кочевники Урало-Казахстанских степей в VII–VI вв. до н. э. Челябинск: Южно-Уральский гос. ун-т. 274 с.

- Тереножкин А. И., 1961. Предскифский период на Днепровском Правобережье. Киев: Наукова думка. 248 с.

- Уварова П. С., 1900. Могильники Северного Кавказа М.: Тип. А. И. Мамонтова и К. 381 c. (Материалы по археологии Кавказа; вып.VIII.)

- Чижевский А. А., 2008. Погребальные памятники населения Волго-Камья в финале бронзового – раннем железном веках: Предананьинская и ананьинская культурно-исторические области.

- Казань: Школа. 172 с.: ил. (Археология евразийских степей; вып. 5.)

- Членова Н. Л., 1967. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М.: Наука. 252 с.: ил.

- Членова Н. Л., 1972. Хронология памятников карасукской эпохи. 248 с. (МИА; № 182.)

- Эрлих В. Р., Гак Е. И., Клещенко А. А., 2020. Погребения среднего бронзового века археологического комплекса Шушук // АВ. Вып. 27. С. 253–278.

- Belinskij A. B., Harke H., 2018. Ritual, society and population at Klin-Yar (North Caucasus). Excavations 1994–1996 in the Iron Age to early medieval cemetery. Bonn: Habelt. 416 р. (Archäologie in Eurasien; Bd. 36.)

- Kotova N., 2010. Burial clothing in Neolithic cemeteries of the Ukrainian steppe // Documenta Praehistorica. Vol. XXXVII. Р. 167–177.

- Virchow R., 1883. Das Gräberfeld von Koban im Lande der Osseten, Kaukasus. Eine vergleichendarchäologische Studie. Atlas. Berlin: A. Asher & co. XI Taf.