Кодификация норм оформления перечней в деловом тексте

Автор: Анохина Светлана Анатольевна, Кожушкова Наталья Валерьевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 9 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются нормы оформления многоуровневых перечней в деловых текстах; анализируются и обобщаются рекомендации различных актуальных нормативно-методических, справочно-лингвистических источников с точки зрения отражения в них подходов к оформлению наиболее распространенных в сфере делопроизводства перечней; выявляются спорные и нерешенные вопросы графического и пунктуационного оформления перечней, в том числе связанные с использованием автоматизированных программных продуктов; обозначаются пути решения выявленных проблем; предлагаются модели перечней.

Перечень, нормы оформления, деловой текст

Короткий адрес: https://sciup.org/147219185

IDR: 147219185 | УДК: 808.2

Текст научной статьи Кодификация норм оформления перечней в деловом тексте

Теория составления и оформления документов, несмотря на многовековую историю и значительный объем нормативной базы (постоянно пополняющейся), содержит немало «белых пятен». Одной из таких проблем, требующих внимательного рассмотрения и квалифицированных практических рекомендаций, адресованных составителям документов, является оформление перечней, которые встречаются в большинстве документов различных видов. Проблема оформления перечней в документах (как, впрочем, и другие лингвистические проблемы в сфере делопроизводства) осложняется тем, что ее решение ложится на плечи работников, не имеющих, как правило, филологической подготовки, в отличие, например, от редакторов, отвечающих за выпуск научной, публицистической и художественной литературы. Делопроизводители при оформлении деловых текстов обычно ориентируются на типовые документы или ранее созданные образцы, которые не всегда соответствуют существующим нормам. Исходя из этих предпосылок, обобщение норм оформления перечней в деловом тексте представляется нам чрезвычайно актуальным.

Перечнем в русском языке называют различные реалии. В общеязыковом употреблении под перечнем понимается ‘перечисление кого-, чего-н. по порядку, а также список с таким перечислением’ [Ожегов, Шведова, 2007. С. 512]. В сфере делопроизводства перечнем называется документ, содержащий упорядоченное перечисление предметов, лиц, объектов или работ, составленный в целях распространения на них определенных норм или требований [Делопроизводство…, 2012. С. 68]. В данной статье под перечнем понимается фрагмент текста, состоящий из предупреждения о том, что далее последует перечисление понятий, предметов или действий (элементов перечня), и из самих этих нумерованных, литерованных или обозначенных графическими знаками элементов перечня [Миль-

Анохина С. А. , Кожушкова Н. В. Кодификация норм оформления перечней в деловом тексте // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 9: Филология. С. 110–117.

ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 9: Филология

чин, 2003. С. 323], а также текст, целиком состоящий из нумерованных разделов и подразделов.

Нормативная база оформления перечней в документах отнюдь не является скудной. Источники о нормах оформления перечней можно представить двумя группами. В первую группу входят документы, регламентирующие сферу делопроизводства. Нормы, содержащиеся в данных источниках, в соответствии с российским законодательством являются рекомендательными. К таким документам относятся: ГОСТ Р 6.30–2003, ЕСКД ГОСТ 2.105–95, ГОСТ 1.5 - 2001 и др., каждый из которых касается своей сферы деятельности и не носит всеобщего характера. Кроме того, в делопроизводстве конкретных организаций используются и локальные нормативные акты (инструкции по делопроизводству, стандарты предприятий и др.), в которых могут содержаться обязательные для данной организации нормы.

В нормативно-методических документах, отражающих правила составления деловых текстов, приводятся лишь общие рекомендации по оформлению перечней. Например, в ГОСТ Р 6.30 - 2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации» о делении текста документа на части сказано весьма лаконично: «Если текст содержит несколько решений, выводов и т. д., то его можно разбивать на разделы, подразделы, пункты, которые нумеруют арабскими цифрами» 1.

В межгосударственном стандарте ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению» 2 и в национальном стандарте ГОСТ Р 1.7-2008 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения международных стандартов» 3 изложены правила деления на части текстов самих стандартов. Составители других видов документов могут ориентироваться на положения этих и других нормативных источников, но их соблюдение не является обязательным.

Ко второй группе источников, регламентирующих оформление перечней в документах, относятся справочники по русской орфографии и пунктуации, а также по литературному редактированию, в которых содержатся общеязыковые нормы. Обязательное соблюдение норм русского литературного языка в делопроизводственной сфере закреплено в Федеральном законе Российской Федерации «О государственном языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ; в постановлении Правительства РФ «О порядке утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации» от 23 ноября 2006 г. № 714. Практическое исполнение данных актов представлено в приказе Минобрнауки России «Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации» от 8 июня 2009 г. № 195, в котором утвержден правовой статус словарей, включающих лишь орфографические, орфоэпические, грамматические и фразеологические нормы. Однако данный список не удовлетворяет всем запросам, возникающим у пользователей русского языка как государственного. В частности, в утвержденных словарях отсутствуют правила оформления перечней (как и в целом свод орфографических и пунктуационных правил). В результате в практике делопроизводства составители документов вынуждены обращаться к справочникам, не входящим в обязательный перечень.

Так, вопросы оформления перечней достаточно подробно освещены, например, в следующих справочниках: [Валгина, Светлы-шева, 1994. С. 273–276; ПАС, 2006. С. 320– 324; Мильчин, Чельцова, 1998. С. 37–43; Мильчин, 2003. С. 256]. Однако и они не дают исчерпывающей и непротиворечивой информации по данной проблеме.

Предметом настоящего исследования является выявление спорных или нерешенных вопросов и обобщение норм оформления многоуровневых перечней, которые довольно часто используются в деловых текстах и сопровождаются максимальным количест- вом возможных недочетов в оформлении. Вопросы, касающиеся грамматических формулировок элементов перечня, рассматриваются в статье только в связи с пунктуационным оформлением.

Как показывает анализ практики составления деловых текстов, перед документоведом при оформлении перечней встают следующие вопросы:

-

1) какую систему маркировки элементов использовать;

-

2) в какой последовательности использовать разнотипные маркеры многоуровневого перечня;

-

3) как оформлять элементы перечня:

-

а) делать ли абзацный отступ в начале элементов перечня;

-

б) с какой буквы, прописной или строчной, начинать элемент;

-

в) какой знак препинания ставить в конце элемента.

В нормативных источниках нет исчерпывающих ответов ни на один из этих вопросов.

В исследованной нормативной базе мы не нашли специфических названий видов перечней в зависимости от используемой системы маркеров. Среди видов систем нумерации и литерации заголовков, рассмотренных в «Справочнике издателя и автора», – сквозная, пораздельная, сквозная в сочетании с пораздельной, индексационная, десятичная – очевидно представлены две классификации: первые три вида выделяются на основании соотношения нумерации заголовков со структурными элементами текста; два последних – на основании обозначения номеров заголовков [Мильчин, Чельцова, 1998. С. 23–24]. Нам представляется логичным распространить название индексацион-ный и на одну из разновидностей перечня. При индексационной нумерации «перед каждым тематическим заголовком всех ступеней или всех, кроме самых старших и самых младших, ставят индекс, состоящий из номера этого заголовка и перед ним – номеров всех заголовков, которым он подчинен. Номера разделяют точкой» [Там же. С. 24].

В отношении десятичной нумерации заголовков отметим, что в документах мы ее практически не встречали, большинство нормативных источников не рассматривает оформление перечней, когда, например, один элемент нумеруется цифрами 002, а следующий за ним элемент низшего уровня членения – цифрами 0020. Поэтому в настоящей статье десятичные перечни не рассматриваются.

Названия для перечня, противопоставленного по особенностям нумерации элементов индексационному, в нормативных источниках мы не обнаружили. В данной работе многоуровневые перечни, элементы которых маркируются разными способами в зависимости от уровня членения, мы называем перечнями с разнотипными маркерами, в качестве которых используются римские и арабские цифры, прописные и строчные буквы, тире и другие графические знаки.

При выборе системы маркировки элементов перечня составитель документа не может положиться на рекомендации нормативных источников, так как в них данный вопрос попросту не решается. Мы рекомендуем использовать индексационный перечень в оформлении документов, весь текст которых включен в перечень (инструкции, положения и др.). Элементы таких перечней, как правило, формулируются в виде сложных синтаксических целых или предложений, реже – в виде фрагментов предложений.

Перечень с разнотипными маркерами более уместен внутри текста, так как позволяет составителю документа варьировать систему нумерации в зависимости от грамматической структуры элементов перечня.

При употреблении многоуровневого перечня с разнотипными маркерами перед составителем документа встает проблема выбора оптимальной последовательности маркеров. Рекомендации по соподчиненно-сти маркеров перечня приводятся в «Справочной книге автора и издателя» и в ГОСТ 2.105–95, причем эти рекомендации в значительной мере противоречат друг другу. В первом источнике предлагается следующая соподчиненность «номеров и литер»: I. / А. / 1. / 1) / а) / α) (естественно, расположенных по вертикали) [Мильчин, Чельцова, 1998. С. 25]. В государственном стандарте 2.105–95 (п. 4.1.7) подход иной: «Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка» 4. Противоречие очевидно: в реко- мендациях справочника маркер в виде арабской цифры со скобкой предшествует маркеру в виде строчной буквы со скобкой, а в рекомендациях государственного стандарта маркеры располагаются наоборот.

В справочнике по правописанию статус маркеров обозначен следующим образом: «Для обозначения частей перечня используются: прописные буквы и римские цифры – в качестве высшего уровня членения; арабские цифры – в качестве среднего уровня членения; арабские цифры со скобками и строчные буквы со скобками – в качестве низшего уровня членения» [ПАС, 2006. С. 320], т. е. последовательность маркеров одного уровня членения не регламентирована.

Кроме того, в рассмотренных нормативных источниках отсутствует регламентация употребления в качестве маркеров различных графических знаков (тире, точка, галочка и пр.), которые активно используются при оформлении перечней в документах. Рекомендация государственного стандарта ГОСТ 2.105–95 (п. 4.1.7) употреблять дефис как маркер перечня 5 представляется нам неудачной, так как у дефиса в графической системе русского языка отсутствует данная функция. Дефис – «короткая черточка (-), употр. как знак переноса, как соединительная черта между частями слова (напр. темно-красный , иван-чай , что-то ) или между словами (напр. полубог-полугерой )» [Ожегов, Шведова, 2007. С. 163]. В функции маркера может быть использовано тире, являющееся, в отличие от дефиса, знаком препинания.

Таким образом, регламентация соподчи-ненности разнотипных маркеров недостаточно четкая. При этом составители документов нуждаются в однозначном ответе на вопрос о порядке расположения маркеров, так как указанные выше разночтения осложняют процесс оформления документов. В связи с этим мы предлагаем делопроизводителям остановиться на следующем порядке употребления маркеров: I. / 1. / 1) / а) / –. Прописную букву мы не включили в этот ряд по причине редкого употребления такого маркера в деловых текстах.

Указанный ряд маркеров может быть использован для оформления перечня, содержащего пять уровней членения. Если в пе- речне меньшее количество уровней, то может использоваться любая часть данного ряда (1. / 1) / а); I. / 1. / 1); 1) / а) / – и др.), однако переставлять маркеры местами нежелательно.

При выборе маркера мы рекомендуем учитывать не только его место в ряду других знаков, но и грамматическую форму маркируемого элемента: предложения обычно маркируются цифрами с точками, словосочетания и отдельные словоформы – цифрами и буквами со скобками или тире.

В отношении оформления маркеров ин-дексационного перечня (арабских цифр, разделенных точками) также существует нерешенный вопрос: ставить ли точку после последней цифры? Лингвистические справочники ответ на этот вопрос дают лишь через примеры, в которых всегда ставится точка после последней цифры при индекса-ционной нумерации [Мильчин, Чельцова, 1998. С. 26; Валгина, Светлышева, 1994. С. 276; ПАС, 2006. С. 324]. В технической нормативной документации опровергается необходимость точки: «Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится» (ГОСТ 2.105–95, п. 4.1.2) 6. Данное положение государственного стандарта, на наш взгляд, ничем не обосновано и противоречит общей логике оформления нумерации перечней: номер и следующий за ним заголовок (или элемент текста) представляют собой разные с языковой точки зрения элементы и должны разделяться знаком препинания. Справочное бюро справочноинформационного портала «Грамота.ру» при ответе на вопрос № 228131 подтверждает нашу точку зрения: «Если цифровые обозначения без скобок, а первое слово пункта пишется с большой буквы, после цифр следует ставить точки» 7.

Относительно необходимости абзацного отступа перед элементами перечня, а также необходимости увеличивать этот отступ при переходе на следующий уровень членения нормативные источники вновь дают недостаточно четкие и однозначные рекомендации. В лингвистических справочниках ответа на эти вопросы нет. Составитель документа может ориентироваться только на примеры, в которых каждый элемент перечня записывается с абзацного отступа. ГОСТ 2.105–95 (п. 4.1.8) данную рекомендацию формулирует более четко: «Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа» 8. Вероятно, данная рекомендация носит универсальный характер и применима ко всем видам перечней, а значит, должна быть включена в полное описание норм оформления перечней.

Вторая составляющая проблемы использования абзацного отступа при оформлении многоуровневого перечня – необходимость увеличения абзацного отступа при переходе на следующий уровень членения – решается нормативными источниками не столь однозначно. Четко сформулированного ответа на этот вопрос мы не нашли ни в одном из нормативных источников. Обращение к примерам оформления многоуровневых перечней вносит ясность в решение данной проблемы лишь частично. Более последовательно увеличение абзацного отступа используется при оформлении многоуровневого перечня с разнотипными маркерами. Такой подход вполне оправдан, так как позволяет более наглядно продемонстрировать логическую и структурную подчиненность уровней членения.

Ответ о необходимости дополнительного абзацного отступа в индексационном перечне не так очевиден. В «Справочнике издателя и автора» в примерах оформления таких перечней используется увеличение абзацного отступа [Мильчин, Чельцова, 1998. С. 26]; в других источниках номера элементов индексационных перечней располагаются друг под другом с единым абзацным отступом [Валгина, Светлышева, 1994. С. 276; ПАС, 2006. С. 324] 9. Более оптимальным нам представляется вариант без увеличения абзацных отступов в индексационном перечне, так как, во-первых, расположение номеров элементов друг под другом при данном типе нумерации более наглядно отражает их соподчиненность; во-вторых, увеличение отступа перед текстом элемента (или заголовком) достигается добавлением к номеру предыдущего уровня цифры и точки (мы настаиваем на ее необходимо- сти); в-третьих, отсутствие дополнительных отступов позволит сэкономить документное пространство, что немаловажно в отношении объемных документов, в которых обычно и используются индексационные перечни.

Выбор прописной или строчной буквы, начинающей элемент перечня, нормативными источниками вновь освещен недостаточно – информацию можно почерпнуть только из примеров. Обобщая примеры оформления перечней в нормативных источниках, мы можем сформулировать следующие рекомендации. Тип начальной буквы, во-первых, зависит от типа перечня; во-вторых, в перечнях с разнотипными маркерами – от вида маркера. В индексационных перечнях все элементы, независимо от уровня членения, должны начинаться с прописной буквы. В перечнях с разнотипными маркерами составитель документа должен ориентироваться на маркер, предваряющий данный уровень: с прописной буквы следует писать элементы, маркированные римской цифрой с точкой, арабской цифрой с точкой; со строчной буквы следует писать элементы, маркированные арабской цифрой со скобкой, строчной буквой со скобкой, тире (или другим графическим знаком).

Вопрос о знаке препинания в конце элемента перечня, пожалуй, является самым сложным среди рассмотренных нами. В конце элемента никакой знак может не ставиться, могут стоять двоеточие, точка, точка с запятой или запятая. При выборе знака составитель перечня должен учитывать комплекс факторов: тип перечня, грамматическую структуру элемента, наличие знаков препинания внутри элемента, уровень членения, на котором находится элемент, наличие следующих и в некоторых случаях предыдущих уровней членения, порядок следования элемента внутри уровня. При этом нормативные источники обходят данный вопрос своим вниманием. Составитель документа вынужден ориентироваться на оформление примеров в справочных пособиях или расставлять знаки, исходя из собственных представлений о правильности. Относительно подробное объяснение расстановки знаков препинания в конце элементов перечня мы нашли лишь в ответе Справочного бюро справочно-информационного портала «Грамота.ру» на вопрос № 241028 (который, кстати, был посвящен иной проблеме оформления перечней: «Подскажите пожалуйста, ставиться ли точка после цифры при нумерации пунктов? nadin01» 10: «После абзацев – элементов перечня ставится:

-

а) запятая, если абзацы-элементы очень просты – из нескольких слов, без знаков препинания внутри, обозначены номером-цифрой с закрывающей скобкой, строчной буквой с закрывающей скобкой, наборным знаком (напр., тире) и начинаются со строчной буквы; но не будет ошибкой и постановка в подобных случаях после абзацев точки с запятой;

-

б) точка с запятой, если элементы не совсем просты, со знаками препинания внутри, обозначены номером-цифрой с закрывающей скобкой, строчной буквой с закрывающей скобкой, наборным знаком и начинаются со строчной буквы, т. е. строчной букве в начале элемента соответствует точка с запятой в конце его; пример – настоящий перечень;

-

в) точка, если элементы обозначены номером-цифрой с точкой, прописной буквой с точкой, а также номером-цифрой с закрывающей скобкой, наборным знаком, но начинаются с прописной буквы, т. е. точке после обозначения элемента или прописной букве в начале элемента соответствует точка в конце элемента» 11.

Данные рекомендации нельзя считать исчерпывающими, так как они затрагивают пунктуационное оформление лишь перечня с разнотипными маркерами, да и то частично. Следует регламентировать и постановку двоеточия в конце элементов, предполагающих выделение следующего уровня членения. Отдельного рассмотрения требует постановка знака препинания в конце последнего элемента низшего уровня членения, после которого следует элемент высшего уровня. В этом случае в конце элемента следует ставить знак, употребленный на высшем уровне членения, т. е. если внутри одного из элементов, разделенных точками, употреблены элементы, разделенные запятыми, в конце последнего из элементов низшего уровня ставится не запятая, а точка.

Пунктуация в индексационном перечне при внешней простоте и однозначности также имеет сложности. Если элемент с ин-дексационной нумерацией представлен как заголовок, причем независимо от выравнивания по центру или по левому краю, точка после него (как и после любого заголовка) не ставится. Не принято в конце заголовков ставить и двоеточие. Если элемент представлен как текст, независимо от объема, в конце следует ставить точку. Однако, если в индексационный перечень на низшем уровне включены маркированные с помощью тире элементы (а необходимость этого в документах возникает, когда элементы низшего уровня представляют собой словосочетания или отдельные слова, которые нелогично писать с прописной буквы и разделять точками), они оформляются так же, как в перечне с разнотипными маркерами, т. е. после предшествующего элемента ставится двоеточие, элементы с маркером-тире предваряются абзацным отступом и разделяются точкой с запятой или запятой.

При формулировании данных норм мы вновь вынуждены обратиться не к четко сформулированным правилам, а к анализу примеров, приведенных в нормативных источниках, и обобщению опыта оформления различных документов.

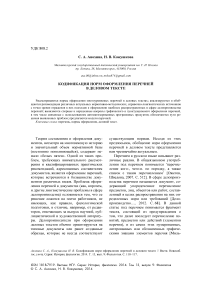

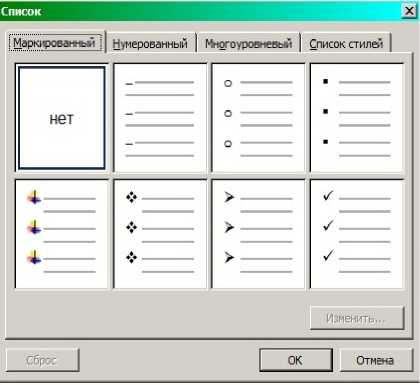

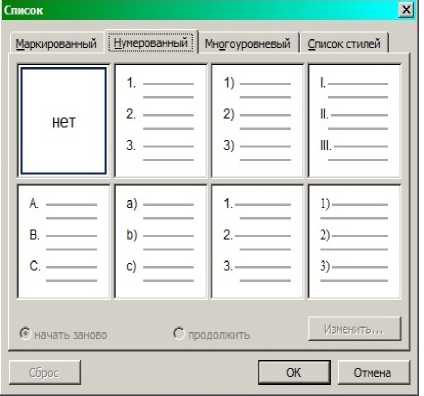

На фоне недостаточной регламентированности рассматриваемого вопроса большинство составителей документов, решая проблему оформления перечня, доверяется автоматическому оформлению, предложенному операционной системой, установленной на компьютере (см. рисунок).

Мы видим, что эти модели выстроены недостаточно последовательно. В предлагаемых по умолчанию вариантах оформления маркированных и нумерованных перечней (названных в системе списками) абзацные отступы отсутствуют – в моделях оформления многоуровневых перечней (кроме двух) элементы предваряются абзацными отступами, причем увеличивающимися в соответствии с уровнями членения перечня. В большинстве моделей не заложен тип начальной буквы элемента перечня, но в моделях оформления многоуровневых перечней, представленных в нижнем ряду, предусмотрена начальная прописная буква, причем на всех уровнях членения. Ни в одной из моделей не предусмотрены знаки препинания, завершающие элементы перечня.

Система маркеров в рассматриваемых моделях также не выдерживает критики. Ни в одном из указанных выше нормативных источников не предполагается использование

тивными маркеры, заключенные в скобки – (а), (i). Не предполагается правилами и маркировка элементов перечня одной, двумя и т. д. буквами – (i), (ii). Многообразие графических маркеров в моделях маркированного списка можно считать оправданным, так как правила регламентируют этот вопрос, хотя в документах мы рекомендуем использовать в качестве маркера ненумерованного перечня только тире во избежание ненужной в деловом тексте пестроты. Однако использование разнотипных графических маркеров в многоуровневом списке, на наш взгляд, недопустимо, так как подобное оформление не отражает должным образом подчиненности элементов перечня и осложняет его восприятие адресатом.

Несмотря на несовершенство представленных моделей перечней, делопроизводители охотно используют автоматическое оформление, причем без внесения в модели изменений, возможность которых предусмотрена операционной системой, так как это позволяет значительно экономить усилия при составлении документа.

Модели оформления списков (перечней) в операционной системе Windows XP

Обобщая нормы оформления перечней, предложим свои модели, которые мы рекомендуем использовать при составлении документов. Для текстов, целиком представленных в виде перечней, т. е. состоящих из разделов и подразделов различных уровней, наиболее оптимальной, на наш взгляд, является следующая индексационная модель.

-

1. Элемент первого уровня_/. 12

-

2. Элемент первого уровня_/.

-

2.1. Элемент второго уровня_/.

-

2.1.1. Элемент третьего уровня_/.

-

2.1.2. Элемент третьего уровня_/.

-

2.1.2.1. Элемент четвертого уровня: – элемент пятого уровня, / ; 13

– элемент пятого уровня.

-

-

-

-

2.1.2.2. Элемент четвертого уровня_/.

-

2.2. Элемент второго уровня_/.

в русскоязычном тексте в качестве маркеров букв латиницы – a, b, c, представленных в моделях оформления нумерованного и маркированного списка. Не являются норма-

Если перечень входит в текст документа, то оформление перечня должно соответствовать следующей модели с разнотипными маркерами.

-

I. Элемент первого уровня (обычно предложение).

-

II. Элемент первого уровня (обычно предложение). / :

-

1. Элемент второго уровня (обычно предложение или многокомпонентное словосочетание):

-

1) элемент третьего уровня (обычно многокомпонентное словосочетание);

-

2) элемент третьего уровня:

-

а) элемент четвертого уровня (обычно словосочетание или слово),

-

б) элемент четвертого уровня:

– элемент пятого уровня (обычно слово),

-

– элемент пятого уровня. / , / ;

-

2. Элемент второго уровня.

Предложенные модели, безусловно, не являются универсальным ответом на все вопросы, возникающие в ходе оформления перечней. За рамками нашего исследования остались, в частности, проблемы оптимального количества уровней членения в перечне, особенностей грамматической формы каждого из уровней, грамматической сопод-чиненности уровней и др.

Обобщая информацию о нормах оформления перечней в деловом тексте, отметим, что решение данного частного вопроса выводит нас в более широкую область со-

14 Знаки препинания здесь зависят от того, как оформляются элементы уровня, следующего за данным элементом. Поскольку далее идет элемент, заканчивающийся точкой, стоит точка. Если после данного элемента будет пункт в) , нужно поставить запятую; если пункт 3) – точку с запятой.

вершенствования государственного регулирования норм литературного языка в делопроизводственной сфере. Нормативная база по делопроизводству, автоматизированные программные продукты, связанные с составлением и оформлением документов, должны разрабатываться с учетом общеязыковых норм. В свою очередь, утвержденные в списках грамматик, словарей и справочников нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного в Российской Федерации также нуждаются в расширении, уточнении, коррекции. И здесь решающее слово должны сказать лингвисты.

CODIFICATION OF NORMS OF LISTS REGISTRATION

IN BUSINESS TEXTS

Список литературы Кодификация норм оформления перечней в деловом тексте

- Валгина Н. С., Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация: Справочник. М.: Высш. шк., 1994. 336 с.

- Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технологии работы. Более 120 документов / В. В. Галахов, И. К. Корнеев и др.; под ред. И. К. Корнеева, В. А. Кудряева. М.: Проспект, 2012. 480 с.

- Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. М.: ОЛМА-Пресс, 2003. 560 с.

- Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора. Редакционно-издательское оформление издания. М.: Изд-во «Олимп»; ООО «Фирма “Издательство АСТ”», 1998. 526 с.

- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ООО «АТЕМП», 2007. 944 с.

- Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В. В. Лопатина. М.: Эксмо, 2006. 480 с.