Кольцевидное контрастное усиление при МР-диагностике объемных образований головного мозга (клинический случай)

Автор: Илясова Е.Б., Чехонацкий А.А., Кондратьева О.А., Грешнова О.Г., Цыганов В.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Нейрохирургия

Статья в выпуске: 2 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Дифференциальная диагностика объемных образований головного мозга с кольцевидным типом контрастного усиления крайне затруднена. Это обусловлено тем, что подобный вид контрастирования наблюдается при кистах, абсцессах, метастазах, демиелинизирующих заболеваниях, постинфекционных, поствакцинальных васкулитах, васкулопатиях, гематомах, инфаркте мозга. В данной статье описаны особенности диагностики и подхода к лечению пациента с объемным образованием головного мозга с кольцевидным типом контрастного усиления.

Головной мозг, объемные образования, магнитно-резонансная томография, контрастирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149135641

IDR: 149135641 | УДК: 616.831‑005‑073.757.7

Текст научной статьи Кольцевидное контрастное усиление при МР-диагностике объемных образований головного мозга (клинический случай)

вопросы, такие как оценка необходимого объема хирургического вмешательства и его сроков, позволяет решить проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга [1, 2]. Между тем даже заблаговременно выполненная МРТ головного мозга не всегда дает четкие данные для правильной постановки диагноза. Такие ситуации возникают при диагностике абсцесса головного мозга, который нередко приходится дифференцировать с кистозной опухолью головного мозга, паразитарными или опухолевыми кистами, демиелинизирующим процессом и др.

б

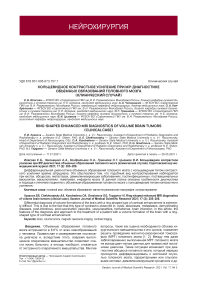

Рис. 1. МР-томограмма головного мозга пациента А., 62 лет, без контрастирования: а — аксиальная проекция, б — сагиттальная проекция

В связи с этим большое значение приобретает дополнительное контрастирование при выполнении МРТ. Однако и при дополнительном контрастировании вещества головного мозга МРТ-картина может быть очень разнообразной: отсутствует накопление контраста патологическими тканями, слабое или, наоборот, интенсивное накопление контраста целиком всем объемным образованием или только его частью.

При выявлении объемных образований головного мозга обычно применяются две основные методики МРТ: нативная (бесконтрастная) и с контрастированием соединениями гадолиния. По литературным данным, 30% всех МРТ-исследований головного мозга проводится с контрастным усилением. При этом повышается чувствительность, специфичность МРТ-исследования, уточняется локализация, степень нарушения гематоэнцефалического барьера, васкуляризация, функция (при динамическом контрастном усилении) [1–3, 5]. Для облегчения анализа последующих результатов исследования многими исследователями проведена систематизация различных типов контрастного усиления по четырем признакам: факт накопления, характер накопления, локализация, скорость накопления контрастного вещества.

Особые сложности в дифференциации патологического процесса возникают при особом виде контрастирования объемных образований — кольцевидном контрастировании [3, 4].

Кольцевидное контрастное усиление в большинстве случаев наблюдается в глубинных отделах белого вещества головного мозга и выявляется при контрастировании полостных объемных образований (кистозных, некротических, нодулярных) [5, 6]. Подобное контрастирование наблюдается при кистах (паразитарных, опухолевых), абсцессах (бактериальных, туберкулезных), метастазах, демиелинизирующих заболеваниях (первичных, вторичных), постинфекционных, поствакцинальных васкулитах, васкулопатиях, гематомах, инфаркте мозга [7]. Дифференциальная диагностика этиологии кольцевидного контрастирования объемных образований головного мозга очень сложна [8].

Цель — на примере клинического наблюдения описать особенности диагностики и хирургического лечения объемного образования головного мозга с кольцевидным типом контрастного усиления.

Описание клинического случая. Пациент А., 62 лет, поступил в стационар менее чем через 24 часа после резкого повышения артериального давления, сопровождающегося потерей сознания. При госпитализации предъявлял жалобы на сильную головную боль. Был направлен в отделение лучевой диагностики для проведения МРТ головного мозга. Целью МРТ было исключить острое нарушение мозгового кровообращения и/или черепно-мозговую травму. При МРТ головного мозга в правой лобной доле определялся патологический очаг размерами 5×2 см, компримирующий передний рог правого бокового желудочка (рис. 1).

После проведения исследования диагноз четко верифицировать не удалось, и пациент находился на лечении с двумя конкурирующими диагнозами — I. ОНМК в лобной области справа по типу смешанного инсульта; II. Ушиб головного мозга.

При контрольном МРТ-исследовании через 24 дня в медиальных отделах правой лобной доли, мозолистом теле стали определяться округлые жидкостные образования (формирующиеся кисты) с четкими ровными контурами размерами до 1 см, окруженные умеренным перифокальным отеком, переходящим на противоположное полушарие.

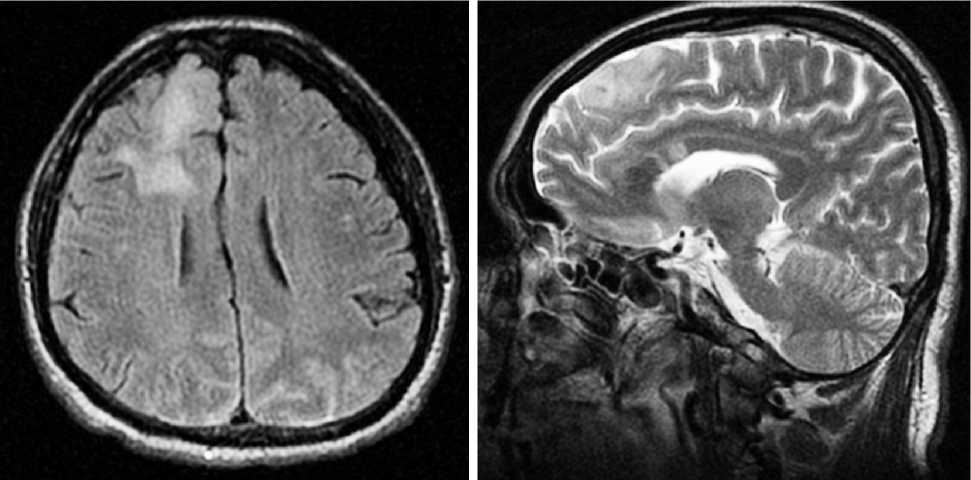

Учитывая полученные новые данные, было решено провести МРТ с контрастированием. При МРТ с контрастным усилением (рис. 2) определялось кольцевидное накопление контрастного вещества множественными очагами в правой лобной доле и мозолистом теле.

Учитывая отсутствие жалоб, неврологических нарушений, патологических изменений других органов и систем дифференциальная диагностика проводилась между вторичными очагами (метастатическим поражением вещества головного мозга) и интракраниальной инфекцией (токсоплазмоз). Пациент был направлен на дальнейшее обследование, а также

а

б

Рис. 2. МР-томограмма головного мозга пациента А., 62 лет, в динамике через 24 дня с контрастированием: а — аксиальная проекция, б — сагиттальная проекция

б

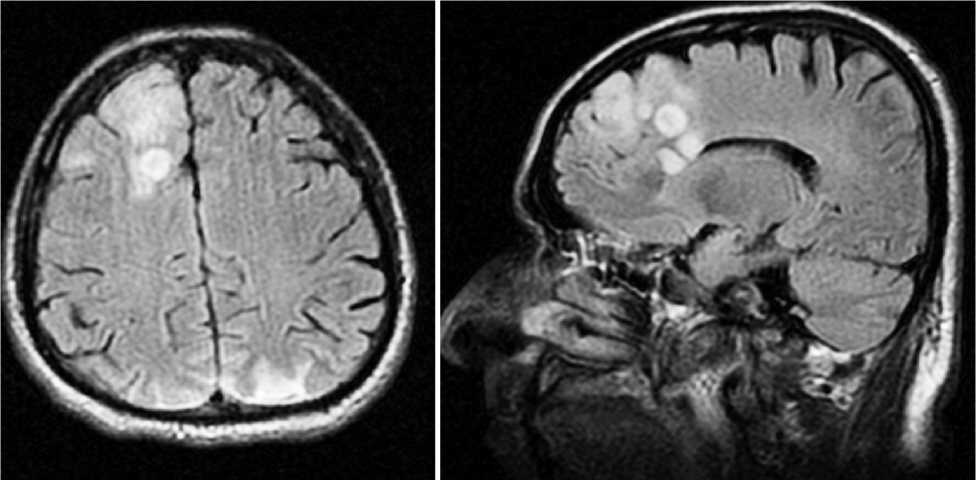

Рис. 3. МР-томограмма головного мозга пациента А., 62 лет, в динамике через три месяца с контрастированием: а — аксиальная проекция, б — сагиттальная проекция

на консультацию к инфекционисту. В ходе проведения онкопоиска: КТ легких, фиброгастроскопии, УЗИ органов малого таза, — онкологического процесса в других органах не обнаружено. Токсоплазмоз также не был выявлен.

Через три месяца больной повторно поступил в стационар в связи с ухудшением состояния: нарушение сознания до оглушения, появилась очаговая симптоматика, выражающаяся в виде пареза левой стопы, нарушения психики. При МРТ головного мозга определялось следующее: резкое смещение срединных структур до 20 мм справа налево за счет объемного образования правой лобной доли неправильно округлой формы с неровными нечеткими контурами, общими размерами 6,5×4,8×5,5 см, окруженное выраженным перитуморальным пальцевидным отеком с распространением на мозолистое тело, передние рога боковых желудочков с резким сдавлением, оттеснением их влево.

После МРТ с контрастированием выявлено: структура образования неоднородная за счет округлых участков кровоизлияний, некрозов, с кистозным компонентом (рис. 3). При контрастном усилении определялось увеличение количества, размеров кольцевидных очагов в правой лобной доле, мозолистом теле.

Таким образом, размеры образования за три месяца резко увеличились (в 4 раза), увеличился перифокальный отек, латеральная дислокация, нарастала окклюзионная гидроцефалия, отек вещества мозга. Заключение: глиобластома правой лобной доли.

Через две недели, несмотря на проведение де-гидратационной терапии, при МРТ определялось дальнейшее увеличение размеров очагов. Операция проведена не была вследствие отказа пациента и родственников. Пациент скончался. По данным патолого-анатомического исследования: глиобластома правой лобной доли с распространением на мозолистое тело, желудочки, оболочки мозга.

Обсуждение. Существенную роль в правильной постановке диагноза играет подробное изучение анамнеза (травма, воспалительные заболевания, врожденные и онкологические заболевания у родственников и пр.), сроки и последовательность нарастания клинической и неврологической симптоматики. Однако трудности дифференциальной диагностики объемных образований головного мозга опухолевого, травматического, воспалительного, врожденного и других генезов проявляется не только в иногда схожей клинической картине заболевания и анамнезе, но и одинаковой картине при выполнении МРТ-диагностики. Особую важность это приобретает у больных, требующих экстренного нейрохирургического вмешательства. В связи с этим большое значение имеет расширение диагностических возможностей МРТ. К таким методикам относится использование контрастного МРТ-исследования. Так, у больных с объемными образованиями головного мозга при МРТ-исследовании с контрастным усилением часто обнаруживается кольцевидное контрастное усиление полостных объемных образований — паразитарных или опухолевых кист, бактериальных или туберкулезных абсцессов, метастазов, демиелинизирующих участков, гематом, инфарктов мозга [9].

При анализе МР-томограмм можно выделить определенные особенности их кольцевидного контрастирования при различной патологии. В частности, при глиобластомах определяется быстрое накопление контрастного вещества в виде неравномерной толщины «кольца» (единичное или множественные) с лучистыми, бугристыми контурами (кистозный, некротический компонент) в сочетании с контрастированием солидного компонента. При рассеянном склерозе — отсроченное медленное контрастирование гетерогенных очагов по типу «кольца» и «полукольца» за счет неравномерного повреждения гематоэнцефалического барьера. При токсоплазмозе — множественные кольцевидные очаги с ровными тонкими стенками. При метастазах определяются одиночные или множественные округлые, кольцевидные очаги с лучистыми контурами («корона-эффект») за счет некроза в центре. При абсцессе кольцевидное контрастное усиление появляется при образовании капсулы (10–30 сут.), стенки толстые, неравномерные, обычно сопровождается контрастированием прилежащих мозговых оболочек. K. M. Schwartz с со-авт (2006) исследовали 221 случай кольцевидного контрастного усиления и обнаружили, что в 40% подобного контрастирования были диагностированы глиомы, в 30% — метастазы, в 8% — абсцессы и в 6% — демиелинизирующие заболевания.

При этом 77% глиом и 45% метастазов были солитарными, тогда как абсцессы и очаги рассеянного склероза были множественными у 75 и 85% больных соответственно [10].

Большую роль в своевременном выявлении объемных образований играет выполнение МРТ в ди- намике в зависимости от характера патологического процесса: через несколько часов или дней при острых внутричерепных гематомах и абсцессах или недель и месяцев — при хронических гематомах или опухолях головного мозга. Помимо этого, МРТ-исследование с контрастом в срочном порядке следует выполнять при ухудшении состояния больного с нарастанием общемозговой и очаговой неврологической симптоматики, что может быть обусловлено как осложнением течения основного заболевания: кровоизлияние в опухоль, прорыв абсцесса, продолжающееся кровотечение, увеличение размеров гематомы или прорыв ее в желудочковую систему, так и нарастанием дислокации срединных структур головного мозга.

Заключение. При подозрении на объемное образование головного мозга во всех случаях необходимо проводить МРТ головного мозга с контрастным усилением (особенно при несоответствии МР-картины и клинических данных). Необходимо не только проводить контрастирование при МРТ, но и тщательно соблюдать его методику, а также выполнять МРТ в динамике для своевременного обнаружения отрицательной динамики течения заболевания и объемного образования. При кольцевидном контрастном усилении дифференциальная диагностика проводится между паразитарными кистами, абсцессом, глиобластомой, метастазами, демиелинизирующими заболеваниями, внутримозговой гематомой, васкулитами.

Список литературы Кольцевидное контрастное усиление при МР-диагностике объемных образований головного мозга (клинический случай)

- Кондратьева О.А., Чехонацкая М.Л., Приез-жева В.Н. Возможности МРТ-диагностики многоочагового поражения головного мозга. Саратовский научно-медицинский журнал 2012; 2 (8): 475-7.

- Алиханов A.A., Петрухин A.C., Мухин К. Ю. и др. Ви-зуализационные паттерны контрастного усиления при МРТ и КТ головного и спинного мозга. Медицинский алфавит 2012; 2 (8); 19-29.

- Труфанов Т.Е., Рамешвили Т. E. Лучевая диагностика опухолей головного мозга. Атлас КТ и МРТ-изображений: руководство для врачей. СПб.: Элби-СПБ. 2007; 326 с.

- Акимов Г. А., Одинак M.M. Дифференциальная диагностика нервных болезней. СПб.: Гиппократ, 2000; 664 с.

- Корниенко B.H., Пронин И. H. Диагностическая нейрорадио-логия. М.: ИП «Т. М. Андреева», 2006; 1334 с.

- Трофимова Т.Н. Нейрорадиология. СПб.: СПбМАПО, 2009; 288 с.

- Труфанов Т.Е., Фокин В.А., Багненко С. С. и др. Магнитно-резонансная томография: руководство для врачей. СПб.: Фолиант, 2007; 688 с.

- Илясова E. Б., Чехонацкая М.Л., Приез-жева В. Н. Лучевая диагностика: учеб. пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016; 280 с.

- Garg RK, Sinha МК. Multiple ring-enhancing lesions of the brain. Journal of postgraduate medicine 2010; 56 (4): 307-16.

- Schwartz KM, Erickson BJ, Lucchinetti С Pattern of T2 hypointensity associated with ring-enhancing brain lesions can help to differentiate pathology. Neuroradiology 2006; (48): 143-9.