Кольцевидные амулеты раннего средневековья

Автор: Албегова Царикаева З.Х., Ковалевская В.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы пятого круглого стола "Археология и геоинформатика" (Москва, 14-15 апреля 2010 г.)

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

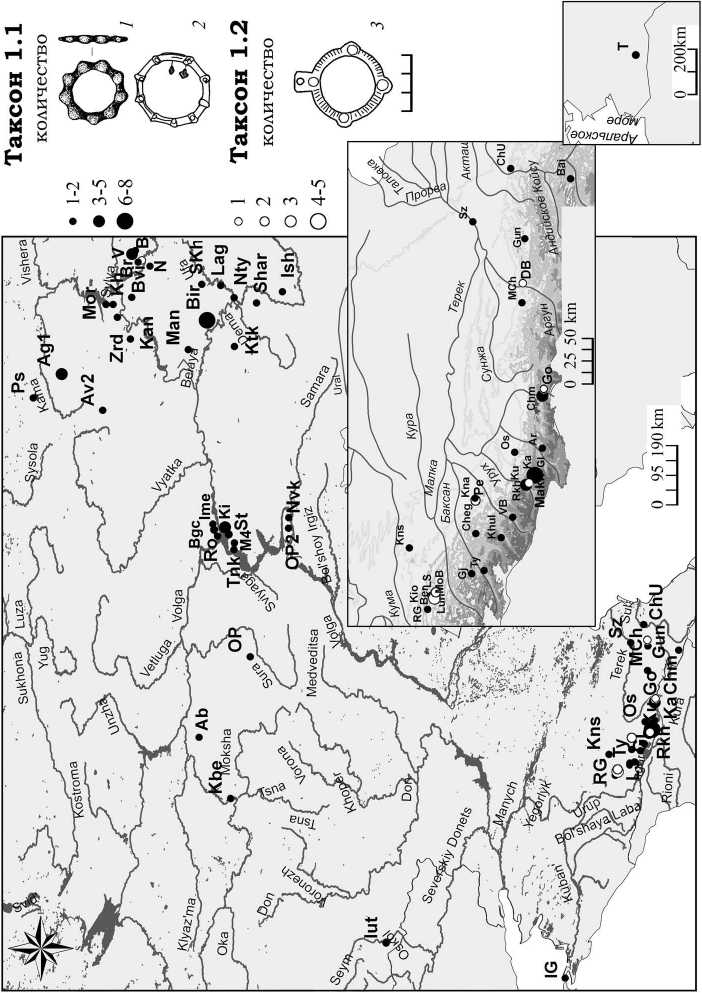

В статье представлен анализ распределения пространства и хронологии кольцевых подвесок-амулетов с утолщением 5-10 вв. Исследование основано на базе данных, содержащей информацию о 123 амулетах. Авторы выделяют два такса для рассматриваемых подвесок: 1.1 без петлевого и 1,2 зацикленных. Амулеты 1.1 были в основном распространены в Волго-Камском регионе в конце 5-6 вв., А на Северном Кавказе (начиная со второй части 5-го или 6-го вв.). Амулеты, приписываемые таксону 1.2, являются производными таксона 1.1, они функционировали с первой части восьмого в., В основном на Северном Кавказе.

Раннее средневековье, северный кавказ, волго-камье, компьютерное картирование, пространственный анализ, амулеты, хронологическое распределение

Короткий адрес: https://sciup.org/14328447

IDR: 14328447

Текст научной статьи Кольцевидные амулеты раннего средневековья

-

1 Статья подготовлена при поддержке гранта ACLS, 2006.

Рис. 1. Кольцевидные амулеты

Амулеты могут рассказать о многих сторонах жизни древних племен: о верованиях, о культурных связях, о роли и месте различных половозрастных групп в жизни общества. Мы коснемся только вопросов классификации, распространения и хронологии одной из разновидностей металлических оберегов – кольцевидных амулетов с утолщениями, относящихся к Отделу 1, по классификации В. Б. Ковалевской (1995. С. 132–135). Эта классификация была положена нами в основу исследований. Определяющим критерием классификации является наличие или отсутствие ушка для подвешивания. Данный критерий наиболее удобен, т. к. в отличие от других (размера подвесок, конфигурации утолщений), также учитываемых нами, дает определенность ареала. Специальная статья, посвященная этим амулетам, была опубликована А. В. Богачевым (1998). В настоящее время накоплен дополнительный материал по этой категории вещей, поэтому мы решили еще раз вернуться к данному вопросу. Хронологические рамки исследования ограничены V–X вв.

По наличию ушка кольцевидные амулеты Отдела 1 можно подразделить на два таксона.

Таксон 1.1 (115 экз.; рис. 1; табл. 1). Кольцевые подвески без ушка с утолщениями (или наплывами) по кольцу. Количество утолщений на кольце варьирует от 4 до 18. Наиболее распространенными были кольца с 9 и 7 утолщениями (соответственно 42 и 23 экз. из 115). Выделяются: амулеты со сложными утолщениями, состоящими из трех «шишечек» (подтип I, по А. В. Богачеву), тесно связанные с архаичными прототипами античного времени, и с «простыми» сферическими утолщениями (подтип II, по А. В. Богачеву), получившие преимущественное распространение в постгуннское время. Изучение всего цифрового ряда диаметров кольцевидных подвесок, построенное на 88 экз. из 115, указывает на то, что при размахе от 1,8 до 7,0 см большое число кольцевидных амулетов образует компактную группу с диаметром от 2,8 до 4,1 см (не менее 39 экз.).

1 – катакомба Чми-Б (по: Хайнрих , 1995); 2 – Гижгид (по: Амброз , 1989); 3 – катакомба 12 Гоуста (по: Ковалевская , 1995)

Условные обозначения на карте: Аверино 2 – Av2; Абрамово – Ab; Агафоново 1 – Ag1; Архон – Ar; Баитль – Bai; Бартымский – B; Бермамыт – Ber; Бирский – Bir; Богородицкое – Bgc; Боль-ше-Висимский – Bvi; Бродовский – Br; В. Чир-Юрт – ChU; Верхняя Балкария – VB; Верх-Саин-ский – V; Галиат – Gl; Гижгид – Gj; Гоуст – Go; Гуни – Gun; Зародята – Zrd; Ильичевское городище – IG; Именьково 1 – Ime; Ишимбай – Ish; Камунта – Ka; Каневский – Kan; Кисловодское Озеро 1 – Kio; Коминтерновский 2 – KI; Константиновка – Kns; Корчея – Kh; Кошибеево – Kbe; Кумбулта – Ku; Куштеряк – Ktk; Лагерево – Lag; Лермонтовская Скала 2 – LS; Луначарский – Lun; Маклашеевка 4 – M4; Маняк – Man; Мартан-Чу – MCh; Мокрая Балка – MoB; Морочата – Mor; Нальчик – Kna; Неволинский – N; Новинки – Nvk; Ново-Турбаслы – Nty; Осетия – Os; Ош-Пандо – OP; Ош-Пандо-Нерь 2 – OP2; Плес – Ps; Рим-гора – RG; Рождествено 2 – Ro; Рутха – Rkh; Старо-Халилово – SKh; Тампакасар – T; Танкеевский – Tnk; Тырныауз – Ty; Хулам – Khul; Чегем/ Чег. Общество – Cheg; Чми – Chm; Шареево – Shar; Шелкозаводская – Sz; Щербет – St; Ютановский – Iut

Географически амулеты Т.1.1 распределяются следующим образом: 53 экз. происходят с Северного Кавказа (датированные амулеты2 относятся в подавляющем большинстве ко второй половине VI – X в., единичные экземпляры, по мнению ряда исследователей, могут встречаться и в более раннее время), 2 экз. – с территории Среднего Дона (Ютановка; вторая половина VIII – IX в.), 57 экз. – с территории Волго-Камья (IV–X вв.), из Волго-Окского бассейна – 2 экз. (со второй трети по конец IV в.), и один – из Приаралья (V–VI вв., скорее VI в.).

Рассматривая кольцевидные амулеты с утолщениями, А. В. Богачев вслед за Ю. В. Кухаренко (1951) пришел к выводу, что мода на них берет начало в культурах латенского круга. Она проникает в Волго-Камье с племенами, пришедшими с запада и юго-запада. Возможно, эти племена имели зарубинецко-пшеворские корни (здесь А. В. Богачев солидарен с Г. И. Матвеевой; библиографию вопроса см.: Матвеева , 2003. С. 5–21). Традиция ношения колец с наплывами распространяется среди носителей именьковской культуры. Появление амулетов у алан А. В. Богачев связывал с культурными контактами с Волго-Камьем ( Богачев , 1998. С. 155, 156).

На связь кавказских амулетов сарматского, а затем аланского времени с крымскими указывал Х. М. Мамаев. В то же время он отмечал явный хронологический разрыв между периодом их распространения у сарматов и алан ( Мамаев , 1986. С. 61, 62).

К «браслетам» с шишечками скифского, фракийского и кельтского миров обращался в специальной статье Д. В. Журавлев. В данном случае нам интересен вывод автора о появлении колец меньшего, чем «браслеты», диаметра с началом сарматской экспансии в I в. н. э. ( Журавлев , 2006). Видимо, эти преобразованные «браслеты» и стали прообразом раннесредневековых кольцевидных амулетов с утолщениями. Период с I по IV в. нами специально не изучался. Поэтому, рассуждая о появлении этих амулетов в Волго-Камье, мы, как и предыдущие исследователи, можем предположить связь с «западными» прототипами. В данном случае мы опираемся на находки IV в. из Кошибеево и Абрамово, выступающие связующим звеном между амулетами круга культур Поднепровья I–III вв. и раннесредневековым Волго-Камьем.

Для понимания процесса массового распространения амулетов данного таксона непосредственно на Северном Кавказе и в Волго-Камье требуется анализ датировок комплексов. Из 115 находок, учтенных в базе данных (табл. 1), с разной степенью точности датировано 88. Датировка некоторых амулетов из Волго-Камья достаточно широкая: IV–VI вв., IV–VII вв., V–VII вв. Размытая хронология зачастую связана с происхождением находки из погребений с невыразительным или плохо датированным инвентарем, из широко датируемого поселенческого слоя. Исходя из таких нечетких датировок, сложно утверждать наличие (или массовое распространение) в Волго-Камье амулетов в IV в. Споры

-

2 Следует отметить крайне неравномерную изученность материалов Волго-Камья и Северного Кавказа. Если из 53 амулетов Северного Кавказа датировано всего 27 экз. (около 50%), то из 57 амулетов Волго-Камья – 56 (почти 100%). Такое соотношение связано с тем, что многие северокавказские амулеты происходят из дореволюционных массовых грабительских раскопок, в результате которых практически полностью уничтожались крупные могильники и не сохранялись сведения о комплексах находок.

идут и вокруг хронологии ряда комплексов с более узкими датами. В данной статье из-за ограниченности объема мы не будем касаться этой проблемы. Сейчас же можно сказать, что амулеты Т.1.1 активно распространяются в Волго-Камье с конца V в., а на Северном Кавказе – со второй половины VI в.; по мнению ряда исследователей, не исключено, что единичные экземпляры могут заходить в V и даже в IV в. (Кисловодское Озеро 1, катакомба 19). В. Б. Ковалевская считает, что этот комплекс скорее характерен для VI в.

В целом действительно представляется, что существовал некоторый временной разрыв между началом распространения Т.1.1 в Волго-Камье и на Северном Кавказе. Похоже, что Кавказ мог испытать волго-камское влияние. Однако мы пока воздержимся от утверждения, что на Северный Кавказ амулеты попали исключительно через Волго-Камье, учитывая очень непропорциональное соотношение в выборках датированных амулетов (Северный Кавказ к Волго-Камью как 1:2), отсутствие единой хронологической шкалы для этих двух регионов, недостаточное количество введенных в научный оборот археологических источников для периода, смыкающего позднюю античность с ранним средневековьем.

В V–VI вв. (возможно, в VI в.) единичные кольца с утолщениями проникают на территорию Приаралья. Немногочисленные экземпляры встречены и в могильниках IV–VIII вв. в Азербайджане (Крым… 2003. Табл. 171, 22 ). На Средний Дон Т.1.1 попадает во второй половине VIII в. с Северного Кавказа вместе с носителями аланской культуры, но широкого распространения там не получает.

Таблица 1. Отдел 1. Таксон 1.1 – кольцевидные амулеты без ушка3

|

Название / Могильник, погребение |

2 . s SB s ® g я 8 о И _ И S ” V м “ к |

о Й н У 3 Ч 5 |

н Л 3 |

° 13 5 = |

Литература и источники |

Примечания |

|

Кавказ |

||||||

|

Архон |

VI–IX |

1 |

2,80 |

Владикавказ, СОГОМИАЛ, 5323/113 |

Обломано. Не ясно, было ли ушко. |

|

|

Баитль, п.3 |

VIII–X |

1 |

6,00 |

9 |

Атаев , 1961. С. 226; 224–228. Рис. 2, 4 |

|

|

Бермамыт, к.3 |

1 |

4,00 |

11 |

Рунич , 1962. С. 9. Табл. 6, 22 |

1-я пол. VII в. ( Гавритухин, Малашев , 1998. С. 57, 67); 430/470–530/570 гг. ( Мастыкова , 2009, С. 221; 2-я пол VI – 1-я треть VII в. (устная консультация В. Ю. Малашева) |

|

|

Бермамыт, к.3 |

1 |

1,80 |

9 |

Рунич , 1962. С. 9. Табл. 6, 23 |

||

3 Авторы выражают большую благодарность всем коллегам, поделившимся своими наблюдениями по датировкам находок комплексов, приведенным в таблицах данной публикации.

4 Здесь имеется в виду графа «Литература и источники».

|

Таблица (продолжение) |

||||||

|

Верхняя Балкария |

1 |

3,00 |

9 |

Данные предоставлены Б. Х. Атабиевым |

||

|

Верхняя Балкария |

1 |

3,00 |

9 |

|||

|

В. Чир-Юрт 1, к.144-Кост. |

сер. VII – сер. VIII |

1 |

3,60 |

9 по 3 |

Ковалевская , 2005. Рис. 69, 5 |

В виде пряжки. Дата по: Ковалевская , 2005. С.144–147. Кон. VII – 1-я пол. VIII в. ( Амброз , 1975. С. 94); 2-я пол. VII – VIII в. ( Магомедов , 1983. С. 87); не позднее сер. VIII в. ( Гавритухин , 2005. С. 392; Комар , 1999. С. 133) |

|

Галиат |

1 |

2,40 |

5 |

ГИМ. Оп. 1747/ XXXIV – 407 |

||

|

Гижгид |

VII |

1 |

4,30 |

9 по 3 |

Амброз , 1989. С. 78. Рис. 29, 31 |

|

|

Гоуст |

1 |

9 |

ГИМ, кф. 64/4а |

VIII–IX, IX вв. |

||

|

Гуни |

VII–VIII |

1 |

ок. 4,2 |

9 |

Виноградов, Мамаев , 1979. С. 76. Рис. 7, 10 . |

|

|

Ильичевское городище |

до 576 г.? |

1 |

7 |

Гавритухин, Паромов , 2003. С.154, 228, Табл. 61, 71 |

||

|

Камунта |

1 |

6,60 |

7 |

Эрмитаж, Кз-690 |

||

|

Камунта |

1 |

6,50 |

7 |

Эрмитаж, Кз-1362 |

||

|

Камунта |

1 |

5,60 |

9 |

Эрмитаж, Кз-1161 |

||

|

Камунта |

1 |

3,20 |

9 |

Эрмитаж, Кз-1081 |

||

|

Камунта |

1 |

3,00 |

9 |

Эрмитаж, Кз-1082 |

||

|

Камунта |

1 |

3,30 |

9 |

Эрмитаж, Кз-1194 |

||

|

Камунта |

1 |

3,70 |

7 |

Эрмитаж, Кз-1196 |

||

|

Камунта |

1 |

6 |

ГИМ, кф. 89/10а |

|||

|

Кисловодское Озеро 1, к. 19 |

1 |

9 |

Рунич , 1959. С. 46. Tабл. X. Рис. 5 |

360/370-530/570 гг. ( Мастыкова , 2009. С. 222); 2-я пол. V – VI в. (устная консультация В. Ю. Малашева); скорее VI в. (В. Б. Ковалевская) |

||

|

Константиновка (Пятигорский окр.) |

1 |

5 |

ГИМ. Оп. XI/461 № 12-50 |

|||

|

Кумбулта |

3 |

Ковалевская , 1995. С. 132 |

ГИМ, кф. 143/13б |

|||

|

Кумбулта |

1 |

3,70 |

9 |

Ковалевская , 1995. С. 132; МАК, 1900. VIII. Рис. 189 |

||

|

Таблица (продолжение) |

||||||

|

Лермонтовская Скала 2, к. 13 |

1 |

3,00 |

7 |

Рунич , 1973. С. 3, 19. Рис. 8, 15 |

2-я четв. – сер. VII в. ( Гавритухин, Малашев , 1998. Рис. 1. С. 67); 430/470–530/570 гг. ( Мастыкова , 2009. С. 235); 2-я пол. VI – 1-я треть VII в. (устная консультация В. Ю. Малашева); 2-я пол. VI – сер. VII в. (В. Б. Ковалевская) |

|

|

Лермонтовская Скала 2, к. 16 |

1 |

4,00 |

9 |

Рунич , 1973. С. 4, 21. Рис. 10, 6 |

560/600–620/630 гг. ( Малашев , 2001. Рис. 59, 62. С. 48); 2-я пол. VI – сер. VII в. (В. Б. Ковалевская) |

|

|

Луначарский, к. 31 |

VII–VIII |

2 |

Рунич А. П. |

Дата по: Рунич , 1968. С. 214 |

||

|

Мартан-Чу2, к. 7-v |

1-я пол., сер. VII |

1 |

3,00 |

9 |

Виноградов, Мамаев , 1977. С.43. Рис.58, 3 ; Мамаев , 1986. С. 56, 62. Рис. 6, 4 |

Дата по: Мамаев , 1986. С. 62; ок. 1-й пол. и сер. VII в. ( Гавритухин, Казанский , 2006. С. 332) |

|

Мартан-Чу 2, к. 7-v |

1-я пол., сер. VII |

1 |

2,30 |

7 |

Виноградов, Мамаев , 1977. С. 43. Рис. 58, 4 ; Мамаев , 1986. С. 56, 62. Рис. 6, 5 |

Дата по: Мамаев , 1986. С. 62; ок. 1-й пол. и сер. VII в. ( Гавритухин, Казанский , 2006. С. 332) |

|

Мокрая Балка 1, к. 28 |

2-я пол. VI – 1-я четв. VII |

1 |

6,00 |

9 |

Афанасьев, Рунич , 2001. С. 100. Рис. 45, 9 . |

Возможно, браслет. |

|

Мокрая Балка 1, к. 92 |

2 четв. VII – руб. VII–VIII |

1 |

2,00 |

5 |

Афанасьев, Рунич , 2001. С. 179. Рис. 104, 11 |

|

|

Мокрая Балка 1, к. 101 |

1-я пол. VIII |

3 |

4,00 |

9 |

Афанасьев, Рунич , 2001. С. 186. Рис. 111, 6 . |

|

|

Нальчик |

1 |

3,90 |

11 |

Аланский всадник... 2005. 106 |

||

|

Осетия |

1 |

5,00 |

9 |

Эрмитаж, Кз-3825 |

||

|

Рим-гора2, к. 2 |

VIII–IX |

1 |

ок. 4,4 |

8 |

Савенко , 2009. С. 335. Рис. 2, 11 |

|

|

Рутха |

1 |

3,80 |

7 |

ГИМ Б. Оп. 1158/ XXVIII № 16. 97228 |

||

|

Терская обл. |

1 |

7 |

ГИМ. Оп. 1635/ XXXIV |

|||

|

Тырныауз1, ск. |

2-я пол. I тыс. н. э. |

1 |

4,10 |

9 |

Акритас , 1957; Абрамова , 1997. С.72. Рис. 47, 9 |

V–VI вв. ( Абрамова , 1997. С. 67); кон. V – VI в. ( Гавритухин, Казанский , 2006. С. 328); V–VI вв. ( Кузнецов , 1962. С. 79); 430/470–530/570 гг. ( Мастыкова , 2009. С. 247); V–VI вв. ( Чеченов , 1969. С. 53) |

|

Тырныауз 1, ск. |

2-я пол. I тыс. н. э. |

1 |

4,00 |

9 |

Акритас , 1957; Абрамова , 1997. С. 72. Рис. 47, 10 |

|

|

Таблица (продолжение) |

||||||

|

Хулам, кат. разруш. |

с VII |

1 |

4,40 |

9 |

Чеченов , 1987. С. 152. Рис. 22, 5 |

|

|

Чегем, Баксан |

1 |

4,20 |

9 |

МАК, 1888. I. Табл. XXIV, 42 |

Archaeologische..., 1905. S. 560. Abb. 315, 3 |

|

|

Чегем, Баксан |

1 |

11 |

Archaeologische..., 1905. S. 560. Abb. 315, 2 |

Рис. без масштаба |

||

|

Чми |

1 |

5,20 |

9 |

ГИМ Б. Оп. 1721/255 |

||

|

Чми, к. 21 |

1 |

3,00 |

5 по 3 |

Самоквасов , 1908. С. 183. Планшет 200, 2718 |

Кон. VII – сер.VIII в. ( Гавритухин, Обломский , 1996. С. 265) |

|

|

Чми, к. Б |

2 пол. VIII – IX |

2 |

3,25 |

9 |

Хайнрих , 1995. С. 210. Tабл. VIII, 1 |

Кон. VII – сер. VIII в. ( Гавритухин, Обломский , 1996. С. 80, 81, 265) |

|

Шелкозаводская |

1 |

4,00 |

9 |

Виноградов и др. , 2003. Рис. 12, 1 |

подъемный материал |

|

|

Шелкозаводская |

1 |

5,80 |

7? |

Виноградов и др. , 2003. Рис. 11, 9 |

подъемный материал, поврежден |

|

|

Средний Дон |

||||||

|

Ютановка, к.23-Аф |

2 пол. VIII – IX |

1 |

2,90 |

9 |

Афанасьев , 1980. С. 63. Рис. 44, 2 |

|

|

Ютановка, к.14-Аф |

2 пол. VIII –IX |

1 |

2,00 |

14 |

Афанасьев , 1979. С. 59. Рис. 25 |

|

|

Волго-Камье |

||||||

|

Абрамово |

кон. IV |

1 |

5 по 3 |

Ахмедов , 2001. С. 220, 221, 241. Рис. 1, 2 |

Финал С3 – начало Д1 |

|

|

Ош-Пандо |

V–VI |

2 |

3,57 |

Богачев , 1998. С. 161 |

Именьковская (фр-т) |

|

|

Щербеть, поселение |

IV–VI |

1 |

5,60 |

9 |

Богачев , 1998. С. 161; Старостин , 1968. Рис. 2, 7 |

Именьковская. III–VIII вв. ( Старостин , 1968. С. 255). Нет оснований для узкой даты. |

|

Ош-Пандо-Нерь 2, поселение |

V–VI |

1 |

5,00 |

9 |

Богачев , 1998. С. 161 |

Именьковская. Узкая датировка затруднена. VI–VII вв. ( Матвеева , 1975. С. 118) |

|

Рождествено, п. 9 |

V–VI, VI |

1 |

4,00 |

7 |

Генинг , 1960. С. 134, 136, 142. Рис. 4, 11 ; Богачев , 1998. С. 161 |

Именьковская. Узкая дата не установлена. |

|

Именьково 1 |

V–VI |

1 |

4,00 |

9 |

Богачев , 1998. С. 161 |

Именьковская |

|

Богородицкое |

VI |

1 |

Богачев , 1998. С. 161 |

|||

|

Маклашеевка 4 |

VI |

1 |

5,00 |

9 |

Богачев , 1998. С. 161 |

|

|

Таблица (продолжение) |

||||||

|

Бирск, п. 78 |

V–VII |

1 |

2,16 |

9 по 3 |

Мажитов , 1968. С. 34. Табл. 7. Рис. 12 |

Бахмутинская. По Гавритухин , 1996, с. 133 – ок. п.п.-с.6 |

|

Бирск, п. 81 |

V–VII |

1 |

3,00 |

9 по 3 |

Мажитов , 1968. С. 34. Табл. 7. Рис. 14 |

|

|

Бирск, п. 137 |

V–VII |

1 |

2,16 |

9 по 3 |

Мажитов , 1968. С. 34. Табл. 7. Рис. 16 |

Бахмутинская. Ок. кон. V – сер. VI в. ( Гавритухин , 1996. С. 133) |

|

Бирск, п. 128 |

V–VII |

1 |

3,00 |

9 |

Мажитов , 1968. Табл. 19. Рис. 2 |

|

|

Бирск, п. 128 |

V–VII |

1 |

3,80 |

7 |

Мажитов , 1968. Табл. 19. Рис. 3 |

|

|

Бирск, п. 125 |

V–VII |

1 |

3,64 |

9 |

Мажитов , 1968. Табл. 21. Рис. 11 |

|

|

Бирск, п. 125 |

V–VII |

1 |

2,18 |

7 |

Мажитов , 1968. Табл. 21. Рис. 14 |

|

|

Ишимбай |

V–VI |

2 |

4,80 |

10 по 3 |

Викторова , 1962. С. 164, 170. Рис. 72, 4 |

Кушнаренковская. Кон. VI – VII в. (по геральдической пряжке и пирамидальной серьге) |

|

Коминтерновский 2, п. 15 |

2-я пол. VI –VII |

1 |

5,10 |

9 |

Казаков , 1996. С. 46; 1998. С. 131. Рис. 19, 1 |

Именьковско-турбаслинский круг |

|

Коминтерновский 2, п. 24 |

2-я пол. VI –VII |

1 |

2,60 |

9 |

Казаков , 1996. С. 46; 1998. С. 135. Рис. 23, 5 |

|

|

Коминтерновский 2, п. 26 |

2-я пол. VI –VII |

1 |

3,40 |

11 по 3 |

Казаков , 1996. С. 46; 1998. С. 137. Рис. 25, 20 |

|

|

Коминтерновский 2, п. 43 |

2-я пол. VI –VII |

1 |

5,70 |

9? по 3 |

Казаков , 1996. С. 46; 1998. С. 145. Рис. 33, 13 |

|

|

Коминтерновский 2, п. 43 |

2-я пол. VI –VII |

1 |

6,60 |

10 по 3 |

Казаков , 1996. С. 46; 1998. С. 145. Рис. 33, 19 |

|

|

Куштеряк |

VI–VII |

1 |

Богачев , 1998. С. 161 |

Кушнаренковская |

||

|

Лагерево, к. 46, п. 2 |

VII–VIII |

2 |

6,00 |

7 |

Мажитов , 1981. С. 19, 23. Рис. 11, 15 ; Богачев , 1998. С. 161 |

Кушнаренковская, караякуповская. Ок. 1-й четв. VII – рубежа VII/VIII вв. ( Гавритухин, Обломский , 1996. С. 89, 275) |

|

Маняк 8, Р.II. |

VII–VIII, VIII |

1 |

3,00 |

7 |

Мажитов , 1981. С. 14, 16, 27. Рис. 6, 15 ; Богачев , 1998. С. 161 |

Кушнаренковская |

|

Старо-Халилово |

IX–X |

1 |

2,00 |

18 |

Богачев , 1998. С. 161 |

Кушнаренковская |

|

Больше-Висимский |

V–VIII |

1 |

2,00 |

14 |

Богачев , 1998. С. 161 |

|

|

Таблица (продолжение) |

||||||

|

Шареево |

VII |

2 |

4,00 |

4 |

Богачев , 1998. С. 161 |

Турбаслинская |

|

Ново-Турбаслы, кург. 6, п. 2 |

IV–VII |

2 |

2,50 |

9 |

Богачев , 1998. С. 161 |

Турбаслинская. Погребение малоинвентарное. Узкая дата не устанавливается. |

|

Корчея |

VIII–IX |

1 |

3,60 |

7 |

Богачев , 1998. С. 161 |

|

|

Зародята |

V–VI |

1 |

3,00 |

9 |

Богачев , 1998. С. 161 |

|

|

Танкеевка |

IX–X |

1 |

3,00 |

7 |

Богачев , 1998. С. 161 |

Раннеболгарские комплексы |

|

Морочата |

V–VI |

1 |

7 |

Богачев , 1998. С. 162 |

||

|

Новинки 2 |

1 |

4,50 |

9 |

Богачев , 1998. С. 162 |

Из насыпи кургана |

|

|

Кошибеево, п. 29 |

VI–VII |

1 |

7,00 |

11 |

Спицын , 1901. С. 23. Табл. VII, 10 |

IV в. ( Богачев , 1998. С. 162); сер. – 2-я треть IV в. по фибулам (И. О. Гавритухин); сер. IV в. (по мнению И. Р. Ахметова, В. Ю. Малашева) |

|

Каневский |

VIII–IX |

1 |

3,60 |

9 |

Богачев , 1998. С. 162 |

Ломоватовская |

|

Агафаново 1, п. 78 |

кон. V – 3-я четв. VI |

1 |

3,8 |

7 |

Голдина и др. , 1980. С. 140, 156. Рис. 6. Табл. XIV, 5 |

|

|

Агафаново 1, п. 78 |

кон. V – 3-я четв. VI |

1 |

3,4 |

7 |

Голдина и др. , 1980. С. 140, 156. Рис. 6. Табл. XIV, 4 |

|

|

Агафаново 1, п. 93 |

кон. VI – VII |

3 |

5,1 |

7 |

Голдина и др. , 1980. С. 140, 156. Рис. 6. Табл. XIX, 5 |

|

|

Аверино 2 |

V–VII |

2 |

4,00 |

7 |

Богачев , 1998. С. 162 |

|

|

Плес, п. 44 |

VII–VIII |

1 |

4,00 |

7 |

Богачев , 1998. С. 162 |

|

|

Бартымский, п. 19В |

кон. VI –VII |

2 |

9? |

Голдина, Водолаго , 1990. С. 40; Табл. XXXVIII, 31 ; LXVII |

Неволинская |

|

|

Бродовский 5 |

VII – нач. IX, VIII |

1 |

3,90 |

7 |

Голдина, Водолаго , 1990. Табл. XXXVIII, 30 ; ОАК 1898. С. 48. Рис. 87 |

|

|

Таблица (окончание) |

||||||

|

Бродовский 85 |

VII – нач. IX, VIII |

1 |

9? |

Голдина, Водолаго , 1990. Табл. XXXVIII, 31 |

Неволинская |

|

|

Верх-Саинский, кург. 1, п. 2 |

2-я пол. VI |

1 |

9? |

Голдина, Водолаго , 1990. С. 26, 36; Табл. XXXVIII, 31 ; LXVI |

||

|

Верх-Саинский кург. 14, п. 1 |

2-я пол. VI |

1 |

7? |

Неволинская. Монета Замаспа 499 г. |

||

|

Верх-Саинский кург. 16, п. 1 |

2-я пол. VI |

2 |

7? |

Голдина, Водолаго , 1990. С. 25, 36; Табл. XXXVIII, 32 ; LXVI |

Неволинская |

|

|

Верх-Саинский кург. 17, п. 1 |

2-я пол. VI |

1 |

7? |

Неволинская. Монеты Кавада I 496 и 497 гг. |

||

|

Неволинский, 174 |

кон. VI – VII |

2 |

7? |

Голдина, Водолаго , 1990. С. 57; Табл. XXXVIII, 30 ; LXVII |

Неволинская |

|

|

Приаралье |

||||||

|

Томпакасар, ск. 27 |

не позд. IV |

1 |

5,70 |

7 по 3 |

Левина , 1993. С. 177, 22 |

Джетыасарская. V–VI вв. ( Богачев , 1996. С. 102); VI в. (В. Б. Ковалевская) |

Таксон 1.2 (9 экз.; рис. 1; табл. 2). Кольцевидные подвески с ушком и утолщениями (от 4 до 12) по кольцу. Представлены всего девятью экземплярами, достаточно сильно отличающимися по размерам, количеству утолщений, массивности, наличию насечек. Их диаметр колеблется от 2,7 до 6 см. Наибольшая их концентрация зафиксирована на Центральном Кавказе. В восточной части Северного Кавказа амулет Т.1.2 известен в Дуба-Юрте, однако вместо петельки у него выступ с утолщением. Один амулет найден в Волго-Камье.

Все амулеты относятся к первой половине VIII – началу X в. Так как эти амулеты датируются в целом более поздним временем, чем кольца с утолщениями без ушка (Т.1.1), можно предполагать, что Т.1.2 производен от Т.1.1.

Таблица 2. Отдел 1. Таксон 1.2 – кольцевидные амулеты с ушком

|

Название / Могильник – погребение |

Дата |

о H Q v н Г 1s >> Й * |

& H 4J Л s |

° is |

Литература и источники |

Примечания |

|

Гоуст, к. 12-dl |

VIII–IX |

1 |

2,70 |

4 по 3 |

OAK 1898. С. 95; ГИМ. Оп. 1402/XXX № 426 |

|

|

Дуба-Юрт, компл. 1/1986 |

2-я пол. IX – нач. Х |

1 |

2,70 |

12 |

Мамаев, Савенко , 1988. С. 23, 35. Рис. 8, 42 |

Вместо ушка – утолщение |

|

Таблица (окончание) |

||||||

|

Кугуль1, к. 10 |

1 |

3,50 |

7 |

Рунич , 1964. С. 46. Рис. 20, 7 |

VIII–IX вв. (И. О. Гавритухин) |

|

|

Махческ |

1 |

3,90 |

4 |

МАК, 1900. VIII. Табл. CIX, 1 |

||

|

Мокрая Балка1, к. 18-Ков |

VIII–IX |

1 |

4,10 |

6 по 3 |

Ковалевская , 2005. С. 336. Рис. 104, 6 |

|

|

Мокрая Балка2, к. 1-Аф |

VIII |

1 |

3,60 |

6 |

Афанасьев , 1973. С. 38. Рис. 23, 27 |

|

|

Песчанка, к. 4-vl |

VII–VIII |

1 |

5,50 |

8 |

OAK 1898. С. 128. Рис. 16; Чеченов , 1969. С. 65 |

1-я пол. VIII в. ( Гавритухин , 2005. Рис. 1) |

|

Песчанка, к. 5-vl |

VII–VIII |

1 |

5,50 |

8 |

||

|

Бродовский |

VII – нач. IX, VIII |

1 |

3,00 |

10 |

Голдина, Водолаго , 1990. С. 21; Табл. XXXVIII, 34 |

Неволинская |

Список литературы Кольцевидные амулеты раннего средневековья

- Абрамова М. П., 1997. Ранние аланы Северного Кавказа III-V вв. н. э. М.

- Аланский всадник: Сокровища князей I-XII веков: Кат. выставки/Авт.-сост. Т. А. Габуев. М., 2005.

- Акритас П. Г., 1957. Вновь открытые аланские подземные склепы в Баксанском ущелье//Учен. зап. КЕНИИ. Нальчик. Т. 11.

- Амброз А. К., 1975. О дате могильника в Верхнем Чирюрте//V Крупновские чтения по археологии Кавказа: Тезисы докл. Махачкала.

- Амброз А. К., 1989. Хронология древностей Северного Кавказа. М.

- Атаев Д. М., 1961. Некоторые средневековые могильники Аварии//Материалы по археологии Дагестана. Махачкала. Т. II.

- Афанасьев Г. Е., 1973. Отчет о работе археологической экспедиции Пятигорского музея краеведения по изучению катакомбного могильника в Мокрой Балке близ г. Кисловодска//Архив ИА. Р-1. № 5959.

- Афанасьев Г. Е., 1979. Отчет Оскольского отряда Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции по изучению Ютановского могильника//Архив ИА. Р-1. № 7994.

- Афанасьев Г. Е., 1980. Отчет о работе Оскольского отряда советско-болгарско-венгерской экспедиции ИА АН СССР в 1980 г. в Белгородской области//Архив ИА. Р-1. № 9043.

- Афанасьев Г. Е., Рунич А. П., 2001. Мокрая Балка. М. Вып. 1: Дневник раскопок.

- Ахмедов И. Р., 2001. Псалии в начале эпохи Великого переселения народов//Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. (из истории костюма). Самара. Т. 2.

- Богачев А. В., 1996. К эволюции калачиковидных серег IV-VII вв. в Волго-Камье//Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. Самара.

- Богачев А. В., 1998. Кольцевые подвески с выпуклинами I тыс. н. э.//Культуры Евразийских степей второй половины I тыс. н. э. (вопросы хронологии). Самара.

- Викторова В. Д., 1962. Материалы к археологической карте памятников эпохи железа в Южной Башкирии//Вопросы археологии Урала. Свердловск. Вып. 4.

- Виноградов В. Б., Мамаев Х. М., 1977. Отчет об археологических работах Предгорно-плоскостной археологической экспедиции в окрестностях сел. Мартан-Чу в 1977 г. Грозный//Архив ИА. Р-1. № 6591a.

- Виноградов В. Б., Мамаев Х. М., 1979. Некоторые вопросы раннесредневековой истории и культуры населения Чечено-Ингушетии (по материалам новых могильников)//Археология и вопросы этнической истории Северного Кавказа. Грозный.

- Виноградов В. Б., Нарожный Е. И., Савенко С. Н, 2003. О Шелкозаводском городище хазарского времени на Тереке//МИАсК. Вып. 1.

- Гавритухин И. О., 1996. К изучению ременных гарнитур Поволжья VI-VII вв.//Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. Самара.

- Гавритухин И. О., 2005. Хронология эпохи становления Хазарского каганата (элементы ременной гарнитуры)//Хазары. Евреи и славяне. Иерусалим; М. Т. 16.

- Гавритухин И. О. Необычная находка из Крыма (к изучению поздних форм двупластинчатых фибул)//сб. в честь М. Моньчинской. Лодзь. В печати.

- Гавритухин И. О., Казанский М. М., 2006. Боспор, тетракситы и северный Кавказ во второй половине V -VI вв.//Археологические вести. сПб. № 13.

- Гавритухин И. О., Малашев В. Ю., 1998. Перспективы изучения хронологии раннесредневековых древностей Кисловодской котловины//Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. (вопросы хронологии): Мат-лы II Междунар. археолог. конф. (17-20 ноября 1997 г.). Самара.

- Гавритухин И. О., Обломский А. М., 1996. гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М.

- Гавритухин И. О., Паромов Я. М., 2003. Ильичевское городище и поселения его округи//Крым, северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV-XIII вв. М. (Археология.)

- Генинг В. Ф., 1960. селище и могильник с обрядом трупосожжения доболгарского времени у села Рождествено в Татарии//Тр. Куйбышевской археолог. экспедиции. Т. III. (МИА. № 80.)

- Голдина Р. Д., Водолаго Н. В., 1990. Могильники неволинской культуры в Приуралье. Иркутск.

- Голдина Р. Д., Королева О. П., Макаров Л. Д., 1980. Агафоновский I могильник -памятник ломоватовской культуры на севере Пермской области//Памятники эпохи средневековья в верхнем Прикамье. Ижевск.

- Журавлев Д. В., 2006. Об одной группе «браслетов» или кельтский мираж в Крыму//VII Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Керчь.

- Казаков Е. П., 1996. К вопросу о турбаслинско-именьковских памятниках Закамья//Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. самара.

- Казаков Е. П., 1998. Коминтерновский II могильник в системе древностей эпохи тюркских каганатов//Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. (вопросы хронологии): Мат-лы II Междунар. археолог конф. (17-20 ноября 1997 г.). самара.

- Ковалевская В. Б., 1995. Хронология древностей северокавказских алан//Alanica III. Аланы: история и культура. Владикавказ.

- Ковалевская В. Б., 2005. Кавказ -скифы, сарматы, аланы (I тыс. до н. э. -I тыс. н. э.). М.

- Комар А. В., 1999. Предсалтовские и раннесалтовский горизонты Восточной Европы (вопросы хронологии)//Vita antiqua. Киев. № 2.

- Крым, северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV-XIII вв. М., 2003. (Археология.)

- Кузнецов В. А., 1962. Аланские племена северного Кавказа//МИА. № 106.

- Кухаренко Ю. В., 1951. Распространение латенских вещей на территории Восточной Европы//СА. № 1.

- Левина Л. М., 1993. Джетыасарские склепы//Низовья сырдарьи в древности и средневековье. М. Вып. II: Джетыасарская культура. Ч. I: слепы.

- Магомедов М. Г., 1983. Образование Хазарского каганата. М.

- Мажитов Н. А., 1968. Бахмутинская культура. Этническая история населения северной Башкирии середины I тысячелетия н. э. М.

- Мажитов Н. А., 1981. Курганы Южного Урала VIII-XII вв. М.

- МАК, 1888. Вып. I.

- МАК, 1900. Вып. VIII.

- Малашев В. Ю., 2001. Керамика раннесредневекового могильника Мокрая Балка. М.

- Мамаев Х. М., 1986. Хронология катакомбных могильников Чечено-Ингушетии конца IV -первой половины VIII в.//Проблемы хронологии памятников Чечено-Ингушетии. Грозный.

- Мамаев Х. М., Савенко С. Н., 1988. Дуба-Юртовские катакомбные могильники//Новые археолого-этнографические материалы по истории Чечено-Ингушетии. Грозный.

- Мастыкова А. В., 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV -середине VI в. н. э. М.

- Матвеева Г. И., 1975. Памятники именьковской культуры на Самарской Луке//Самарская Лука в древности: Краеведческие записки. Куйбышев. Вып. 3.

- Матвеева Г. И., 2003. Среднее Поволжье в IV-VII вв.: именьковская культура. Самара.

- ОАК за 1898. СПб., 1901

- Рунич А. П., 1959. Отчет о полевых исследованиях в районе Кавминвод в 1959 г.//Архив ИА. Р-1. № 2036.

- Рунич А. П., 1962. Отчет о полевых исследованиях в районе Кавминвод за 1962 г.//Архив ИА. Р-1. № 2454.

- Рунич А. П., 1964. Отчет о полевых исследованиях по району Кавминвод за 1964 г.//Архив ИА. Р-1. № 2869.

- Рунич А. П., 1968. Катакомбный могильник VII-VIII вв. около г. Кисловодска//СА. № 3.

- Рунич А. П., 1973. Отчет о полевых исследованиях в районе Кавминвод за 1973 год//Архив ИА. Р-1. № 5009.

- Савенко С. Н., 2009. Аланские всадники в письменных источниках и в археологических данных: вопросы сравнительного анализа//Материалы по изучению историко-культурного наследия северного Кавказа. Вып. IX.

- Самоквасов Д. Я., 1908. Могилы русской земли. М.

- Спицын А. А., 1901. Древности бассейнов рек Оки и Камы//МАР. 25.

- Старостин П. Н., 1968. Новый памятник праболгарского времени на Нижней Каме//СА. № 1.

- Хайнрих А., 1995. Раннесредневековые катакомбные могильники у селений Чми и Кобан//Аланы: история и культура. Владикавказ. Вып. III.

- Чеченов И. М., 1969. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик.

- Чеченов И. М., 1987. Новые материалы и исследования по средневековой археологии Центрального Кавказа//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 19721979 гг. Нальчик.

- Archaeologische Studien auf Russischem Boden von Bela P0sta. Budapest; Leipzig, 1905.