Кольцевидные подвески балкано-карпатского типа в Анатолии и ситуация перехода к раннебронзовому веку

Автор: Авилова Л.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: К 70-летию отдела камня и бронзы ИА РАН

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена группе металлических изделий, известных в литературе как кольцевидные подвески. Они характерны для позднего энеолита Балкано-Карпатья, но встречаются и в Анатолии, где традиционно датируются РБВ II-III(III тыс. до н. э.). Автор является сторонником более широкой датировки анатолийских подвесок - от второй половины IV тыс. до н. э. (Икизтепе) до РБВ II (Баклате-пе). Подвески рассматриваются в свете соотношения энеолитических балканских культур с анатолийскими памятниками конца энеолита - начала раннебронзового века. Распространение данного типа изделий связывается с распадом энеолитической Балкано-Карпатской металлургической провинции и формированием в РБВ новой, Циркумпонтийской, провинции. Кольцевидные подвески позволяют наметить направление связей - с Балкан в прибрежные территории Анатолии

Энеолит, раннебронзовый век, балкано-карпатье, анатолия, хронология, металлургические провинции, направление контактов

Короткий адрес: https://sciup.org/14328175

IDR: 14328175

Текст научной статьи Кольцевидные подвески балкано-карпатского типа в Анатолии и ситуация перехода к раннебронзовому веку

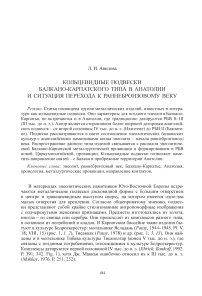

В материалах энеолитических памятников Юго-Восточной Европы встречаются металлические подвески дисковидной формы с большим отверстием в центре и трапециевидным выступом сверху, на котором имеется одно-два малых отверстия для крепления. Согласно общепринятому мнению, подвески представляют собой крайне стилизованные антропоморфные изображения с подчеркнутыми женскими признаками. Предметы изготовлялись из золота, иногда – из свинца или серебра. Они происходят из комплексов разного типа, в основном из погребений и кладов. В Карпатском бассейне такие изделия бытуют в культуре Бодрогкерестур: могильнике Ясладань ( Patay , 1944–1945. Pl. V, 18; VIII, 15) (рис. 1, 1, 2 ), Тисавалк ( Patay , 1978) и др. (рис. 1, 3, 13 ). Они найдены и в могильнике Тибава культуры Тисаполгар (конец V тыс. до н. э.), где связаны с поздними погребениями, относящимися к культуре Бодрогкерестур. Комплексы датируются первой половиной IV тыс. до н. э. ( Ehrich, Bankoff , 1992. P. 391, 342. Fig. 1), хотя Дж. Маккаи ошибочно относил их к III тыс. до н. э. ( Makkay , 1976. P. 251, 252).

Зсм

Рис. 1. Кольцевидные подвески из Балкано-Карпатья, Эгеиды и Анатолии

1, 2 – Ясладань; 3 – Пустаиштванхаза; 4, 5 – Карбуна; 6–9 – Варна; 10 – Пьетреле; 11 – Хотни-ца; 12 – Гумельница; 13 – Мадьярхоморог; 14 – Алепотипа; 15 – Эйлейтия; 16–18 – Баклатепе;

19, 20 – Троя; 21–23 – Икизтепе; 24–26 – окрестности Трапезунда; 27 – Гёллер; 28 – Сарды 1–3, 6–13, 18, 21, 24–26, 28 – золото; 4, 5 – медь; 14, 15, 27 – серебро; 16, 17, 22, 23 – свинец; 19, 20 – камень

Здесь мы сталкиваемся с противоречиями в датировках одних и тех же памятников по балканской и анатолийской шкалам. Осмысление хронологичекого соотношения балканских культур с анатолийскими прошло несколько этапов. В 1950-е гг. преобладали диффузионистские взгляды Г. Чайлда (1952), в соответствии с которыми достижения цивилизации (производящее хозяйство, оседлость и пр.) распространялись в Западную Анатолию и затем на Балканы с Ближнего Востока путем колонизации, в которой ведущую роль играли ранние городские центры Западной Анатолии. При этом культура Винча синхронизировалась с Троей ( Milojçiç , 1960).

Внедрение радиоуглеродного датирования в 1960-е гг. и раскопки многослойных памятников на Балканах вызвали переворот во взглядах на хронологию региона: начало энеолита стали датировать на 3 тысячи лет раньше. В отличие от Европы, хронологические схемы Анатолии в те годы оставались неизменными. Значительных раскопок в западном и центральном районах Анатолии до 1980-х гг. не велось, 14С даты были единичны. Система синхронизации двух регионов рухнула ( Özdogan , 1997). Распространились взгляды о полной самостоятельности культурного развития Балкан ( Renfrew , 1970). В настоящее время в результате широких исследований памятников на территории Турции и накопления 14С датировок исследователи снова признают анатолийские и ближневосточные корни балканских культур, предлагая различные варианты осмысления характера связей между Юго-Восточной Европой и Анатолией. Разрабатываются модели скачкообразной экспансии с востока, ведущей роли морских путей, обмена продукцией и технологиями ( Özdogan , 2011. P. 658, 659). Однако расхождения (в том числе терминологического характера) в датировке энеолита и бронзового века существуют до сих пор.

Подвески, близкие балкано-карпатским, известны в общности Кукутени-Триполье. Так, медные бляшки с небольшими отверстиями присутствуют в Кар-бунском кладе ( Сергеев , 1963. Рис. 10, 11) времени Триполье А (конец V тыс. до н. э.) (рис. 1, 4, 5 ). Золотая кольцевидная подвеска классического типа происходит из поселения Траян и датируется Кукутени АВ, синхронизируется с культурой Бодрогкерестур, а также концом Гумельницы А и началом Гумельницы В ( Dumitrescu , 1961). Серия золотых кольцевидных подвесок найдена в бесспорном археологическом контексте в энеолитическом некрополе Варны (рис. 1, 6–9 ) (в кенотафах 15, 36, 97 и погребениях 3, 15, 26, 36, 48, 54, 270, 271, 276 и др. – Ivanov , Avramova , 2000. P. 38; Русев и др ., 2010. Табл. 13). Комплексы надежно датируются началом горизонта Караново VI – Гумельница – Коджа-дермен (конец V – начало IV тыс. до н. э. – Ehrich, Bankoff , 1992. P. 390; Todorova , 1999. Ѕ. 245, 246). В последующем хронологическом горизонте Баден – Черна-вода III (РБВ) такие подвески не встречаются. Таким образом, период их бытования в Европе составляет около тысячи лет – с середины V до середины IV тыс. до н. э. ( Jovanović , 1996).

Кольцевидные подвески известны и южнее. Серебряные экземпляры найдены в позднеэнеолитических памятниках Эгеиды ( Maran , 2000. P. 185. Abb. 1, 1, 4 ) (рис. 1, 14, 15 ); две находки – медная и свинцовая – зафиксированы в Полиохни IV («красный», соответствует Трое II) ( Bernabò-Brea , 1964. Pl. CLXXVII, 28 ; CLXX, 3 ).

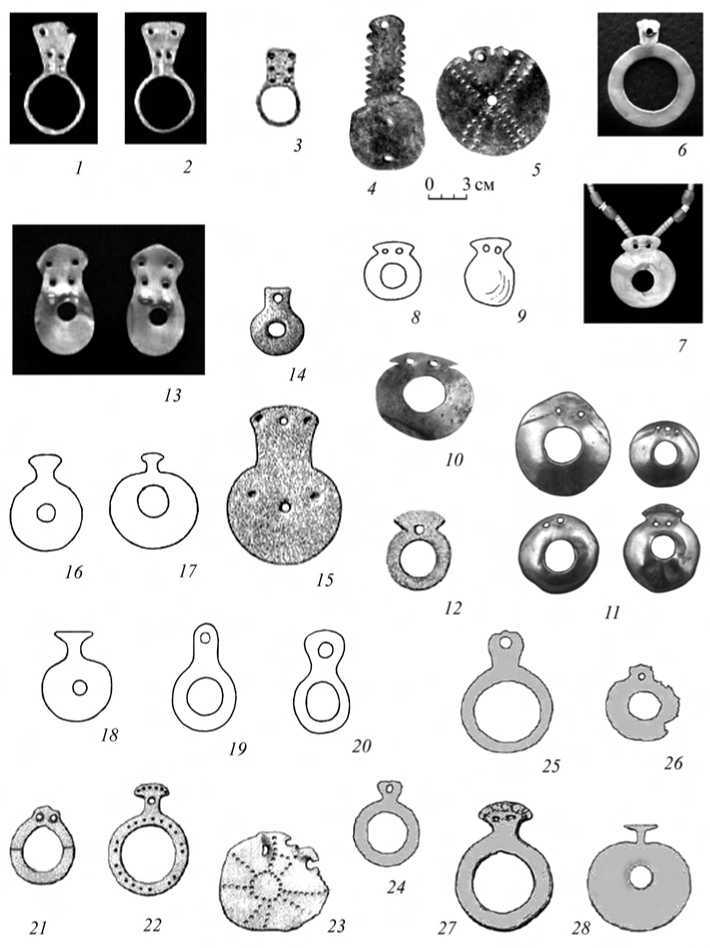

Из памятников Анатолии также происходит небольшая серия кольцевидных подвесок балканского облика (рис. 1, 16–28 ), которые обратили на себя внимание исследователей ( Zimmermann , 2007; Keskin , 2011). Большую роль в росте интереса к этой теме сыграли исследования памятников на Черноморском ( Bilgi , 1984; 1990) и Эгейском ( Erkanal, Özkan , 1999) побережьях Малой Азии (рис. 2). О контактах между прибрежными территориями Анатолии и Балканами за последние годы писали нередко, связи между Северной Анатолией и Юго-Восточной Европой в период Караново VI прослеживаются, в частности, по керамике ( Thissen , 1993. P. 207–210; Georgieva , 2014).

Рис. 2. Карта памятников с находками кольцевидных подвесок

1 – Варна; 2 – Дуранкулак; 3 – Хотница; 4 – Троя; 5 – Полиохни; 6 – Строфилос; 7 – Йортан; 8 – Баклатепе; 9 – Сарды; 10 – Афродизий; 11 – Караташ-Семайюк; 12 – Икизтепе; 13 – Тра-пезунд; 14 – Гёллер; 15 – Калинкая

Приведу сведения о некоторых анатолийских находках.

Гёллер – разграбленный могильник в Северной Анатолии, традиционно датируемый РБВ. Серебряная подвеска найдена вне контекста ( Makkay , 1989. P. 42) (рис. 1, 27 ). Т. Циммерман оспаривает ее датировку РБВ и предлагает датировать поздним энеолитом, указывая, что морфологически она полностью соответствует балканским образцам ( Zimmermann , 2007. P. 28).

Из памятника Калинкая (поселение и могильник на севере Центральной Анатолии, исследовался в 1970-х гг.) происходит золотая кольцевидная подвеска. Ее контекст также неясен. Поскольку в могильнике имеются не только погребения в сосудах эпохи РБВ, но и грунтовые захоронения позднего энеолита ( Mellink , 1972. P. 169, 170), Т. Циммерман относит эту находку также к позднему энеолиту на основании балканских параллелей ( Zimmermann , 2007. P. 28).

Не имеет привязки к комплексу и золотая подвеска из окрестностей Сард в Западной Анатолии ( Waldbaum , 1983. P. 151, 152. Pl. 58, 998 ). Ее верхняя часть отличается Т-образной формой (рис. 1, 28 ).

Две свинцовых и одна золотая подвеска найдены в могильнике Баклатепе (Западная Анатолия, район Измира), они также имеют более или менее выраженное Т-образное завершение (рис. 1, 16–18 ). Памятник датируется РБВ II ( Keskin , 2011).

Опубликованы семь золотых кольцевидных подвесок из окрестностей Трапе-зунда, находящихся в частной коллекции ( Keskin , 2011. P. 210. № 15–22) (рис. 1, 24–26 ).

Серия из трех подвесок найдена в Икизтепе (северное побережье Малой Азии, район Бафры). Предметы обнаружены в ходе профессиональных раскопок в археологическом контексте, поэтому их следует охарактеризовать подробнее. Памятник представляет собой четыре телля, расположенные на естественных холмах на левом берегу р. Кизыл-Ирмак. Кроме поселений, в Икизтепе I исследован могильник. Раскопки проводились экспедицией Стамбульского университета начиная с 1970-х гг. Особый интерес представляют телли I и II: они содержат материалы от позднего энеолита (с характерной темнолощеной керамикой) до конца РБВ III. Большинство металлических находок происходит из могильника и связывается с РБВ III (в зарубежной литературе принято датировать его последней третью III тыс. до н. э. – Bilgi , 1984; 1990; Yakar , 2011).

Золотая подвеска (рис. 1, 21 ) была найдена на поселении в раскопе D, слой 3, и датирована РБВ II (вторая четверть III тыс. до н. э., см: Bilgi , 1984. P. 70, 95. Fig. 18, 265 ). Еще две подвески изготовлены из свинца (рис. 1, 22, 23 ). Они обнаружены в некрополе, в погребениях 192 и 246 и отнесены к РБВ III ( Bilgi , 1984. P. 70, 71. Fig. 18, 266, 267 ).

Поздние датировки находок из Икизтепе, имеющих четкие морфологические соответствия в энеолите Балкан, требуют объяснения. Ряд исследователей высказывал сомнения в предложенной авторами раскопок хронологии памятника. Так, Л. Тиссен показал, что материалы из Икизтепе, датированные в публикациях О. Бильги анатолийским РБВ (III тыс. до н. э.), имеют параллели в Балканских позднеэнеолитических комплексах, что тем более существенно, если учитывать недостаточно разработанную стратиграфию поселенческих слоев памятника ( Thissen , 1993. P. 215–218). Х. Парцингер подчеркивал, что стратиграфия могильника, расположенного в культурных напластованиях мощностью свыше 6 м, изучена недостаточно и предложил датировать ряд находок поздним энеолитом ( Parzinger , 1993. Ѕ. 237, 238). В этом плане наиболее выразительна дисковидная свинцовая подвеска с радиальным пунсонным орнаментом (рис. 1, 23 ), аналогичная бляхе из Карбунского клада (рис. 1, 5 ). Сам автор раскопок в Икизтепе О. Бильги отмечал архаический характер мышьяковых бронз из погребений с кольцевидными подвесками ( Bilgi , 1984. P. 77, 79).

Добавлю, что оловянных бронз, которые в середине III тыс. до н. э. уже широко распространены в Анатолии, в памятнике нет. Кроме того, из Икизтепе происходит большая серия черенковых листовидных копий и четырехспиральных плоских блях того типа, который известен по кладу из Арслантепе VIA – комплексу, надежно датированному анатолийским поздним энеолитом, по 14С – 3700–3400 до н. э. (см.: Yakar, 2011). В пользу удревнения ряда погребений говорит и вытянутое на спине положение погребенных, и использование охры в стратиграфически ранних захоронениях (Bilgi, 1990. P. 165–169). Эти факты являются аргументами в пользу более ранней датировки металлического инвентаря из погребений, скорее всего, второй половиной IV тыс. до н. э. К сожалению, серия из 15 радиоуглеродных дат, полученных из поселенческих слоев Икизтепе, не проясняет картины (из могильника дат нет). Во многих случаях датировки находятся в явном противоречии с последовательностью слоев и не дают возможности разграничить во времени энеолитические и раннебронзовые слои (Авилова, 1996).

Таким образом, часть погребений могильника Икизтепе I, включая те, в которых найдены кольцевидные подвески, следует относить к «местному позднему халколиту», т. е. ко второй половине IV тыс. до н. э. ( Zimmermann , 2007. P. 30). Но поскольку анатолийские подвески демонстрируют некоторую морфологическую вариабельность, видимо, надо согласиться с Л. Кескином в том, что часть находок (экземпляры из Баклатепе) датируются РБВ II ( Keskin , 2011. P. 195). В таком случае подвески с Т-образным выступом являются поздней разновидностью данного типа изделий. Представляется, что кольцевидные подвески, распространившись в Анатолию с Балкан в позднем энеолите, бытуют здесь дольше, чем на территории своей прародины – от второй половины IV тыс. до н. э. (Икизтепе) до РБВ II (Баклатепе).

На основании вышеизложенного можно сформулировать ряд заключений. Обзор кольцевидных подвесок дает основания полагать, что их родиной была территория Балкано-Карпатья и Нижнего Подунавья, где они были широко распространены, и надежно датируются поздним энеолитом (середина V – первая половина IV тыс. до н. э.). Находки подвесок в Анатолии преимущественно связаны с памятниками, находящимися на побережье: Баклатепе на западном, Икизтепе и серия из окрестностей Трапезунда – на северном (рис. 2). Хронология этих памятников нуждается в уточнении. Так, ряд погребений Икизтепе следует датировать значительно более ранним временем, чем принято считать вслед за автором раскопок – не РБВ II–III (вторая половина III тыс. до н. э.), а переходом от позднего энеолита к РБВ I (вторая половина IV тыс. до н. э.).

Кольцевидные подвески маркируют пути, по которым позднеэнеолитиче-ские культурные импульсы с Балкан распространялись в Анатолию. Значительное морфологическое сходство подвесок из могильника Варны с находками из Икизтепе отмечает М. Оздоган ( Özdogan , 2011. P. 669, 670), видя в нем доказательство непосредственных контактов между Северными Балканами и северным побережьем Анатолии. Однако более логично предполагать, что промежуточным звеном являлись острова Эгейского архипелага, где также найдены подвески ( Maran , 2000) (рис. 1, 14, 15 ). Контакты, вероятно, поддерживались по морю с использованием плотов ( Höckmann , 2003). В этом смысле показательны находки двух каменных подвесок в Трое (раскопки Г. Шлимана), имитирующих изделия того же типа ( Keskin , 2011. P. 210. № 9, 10) (рис. 1, 19, 20 ). Находки «кольцевидных идолов» указывают, что взаимодействие двух регионов происходило не только в области экономики, но и в сфере идеологии.

Несмотря на немногочисленность анатолийских кольцевидных подвесок, они достаточно выразительны, чтобы связать их с историко-культурными и социально-экономическими изменениями, происходившими при переходе от поздних первобытных структур (или «обществ с комплексной экономикой») к раннеклассовым и раннегосударственным.

На юго-востоке Европы на базе богатых месторождений меди сложилась Балкано-Карпатская металлургическая провинция – БКМП (L–XXXVIII вв. до н. э.) с высочайшими показателями производства и технологии. Знания о металле проникают в Западную Анатолию, на Северные Балканы и в Подунавье с Ближнего Востока вместе с производящей экономикой. Благоприятные природные условия региона определялись отсутствием засух и ландшафтным разнообразием, здесь не было необходимости в ирригации, связанном с ней централизованном учете и контроле над потреблением продуктов и организацией сельскохозяйственных работ, необходимой на Ближнем Востоке при поливном земледелии. Поскольку отсутствовала база для формирования иерархической общественной структуры, на Балканах в V–IV тыс. до н. э. успешно функционировала модель эгалитарного общества с поселениями деревенского типа без признаков раннегородской, тем более государственной модели развития ( Özdogan , 2002). Такая ситуация вела к консервации сельской общины. Местная элита – организатор поиска и производства металла – функционировала на уровне вождества.

Анатолийское металлопроизводство сформировалось на месте и было связано с моделью развития ближневосточного общества – от деревенских поселений к ранговому обществу с раннегородскими центрами и государственными образованиями. Такой путь развития характерен для Южной, Восточной и Юго-Восточной Анатолии, которая составляла часть сиро-месопотамской цивилизации. Раннегородская и раннегосударственная фазы ее развития отмечены существованием элиты – организатора производства и обмена, потребителя престижных вещей ( Авилова , 2009).

IV тыс. до н. э. представляет собой важный исторический рубеж как на Балканах, так и на Ближнем Востоке. Быстро разрушается энеолитический культурный комплекс Гумельница – Караново VI – Варна. Число так называемых переходных памятников (типа Галатин) резко падает, а возникающие спустя некоторое время поселения со слоями раннебронзовой эпохи имеют кардинально иной облик (культура Эзеро). Одновременно происходит кризис металлопро-изводства, причем часть территории БКМП входит в новую Циркумпонтийс-кую провинцию ( Черных и др ., 2002). Процесс ее формирования улавливается с большим трудом, тем более, что между двумя системами имеется огромный хронологический хиатус (Там же. С. 21. Рис. 13). О нем свидетельствуют мощные слои запустения на многослойных поселениях (телль Юнаците в Южной Болгарии – см.: Мерперт и др ., 2007; Bojadћiev , 1998). Новейшие даты из телля Караново дают основания определять продолжительность хиатуса между концом энеолита и эпохой ранней бронзы в 1000 лет ( Николов, Петрова , 2013). Однако некоторые археологические материалы IV тыс. до н. э. позволяют наметить вектор связей, которые шли в обратном направлении – с Балкан в Анатолию. Будучи воспринятой в Анатолии в конце энеолита, балканская форма кольцевидных подвесок доживает здесь до РБВ II.

Список литературы Кольцевидные подвески балкано-карпатского типа в Анатолии и ситуация перехода к раннебронзовому веку

- Авилова Л. И., 1996. Проблемы датирования бронзового века Анатолии (к вопросу о РАдиоуглеродной хронологии региона)//РА. № 1. С. 5-20.

- Авилова Л. И., 2009. Металлопроизводство древней Анатолии: специфика региона//КСИА. Вып. 223. С. 48-87.

- Мерперт Н. Я., Мацанова В., Балабина В. И., Мишина Т. Н., 2007. Стратиграфия горизонтов раннего бронзового века//Телль Юнаците. М.: Восточная литература. Т. II. Ч. 1: Эпоха бронзы. С. 125-145.

- Николов В., Петрова В., 2013. Проучвания на тел Караново в контекста на проблема за продолжителността на хиатуса между кьсния халколит и ранната бронзова епоха в Тракия//Археология. Кн. 2. С. 7-24.

- Русев Р., Славчев В., Маринов Г., Бояджиев Й., 2010. Варна -праисторически центьр на металообработката. Варна: Данграфик. 192 с.

- Сергеев Г. П., 1963. Раннетрипольский клад у с. Карбуна//СА. № 1. С. 135-152.

- Чайлд Г., 1952. У истоков европейской цивилизации. М.: Иностранная литература. 468 с.

- Черных Е. Н., Авилова Л. И., Орловская Л. Б., 2000. Металлургические провинции и радиоуглеродная хронология. М.: б. и. 95 с.

- Черных Е. Н., Авилова Л. И., Орловская Л. Б., Кузьминых С. В., 2002. Металлургия в Циркумпонтийском ареале: от единства к РАспаду//РА. № 1. С. 1-20.

- Bernabo-Brea L., 1964. Poliochni, CittH. Preistorica nell’Isola di Lemnos. Rome: L’erma di Bretschneider. Vol. I. 704 p.

- Bilgi Ö, 1984. Metal objects from Ikiztepe-Turkey//BAVA. Bd. 6. P. 31-96.

- Bilgi Ö., 1990. Metal objects from Ikiztepe-Turkey//BAVA. Bd. 9-10. P. 119-219.

- Bojadhiev J., 1998. Radiocarbon dates from Southeastern Europe and the cultural processes during the fourth millennium BC//James Harvey Gaul in memoriam. Sofia: The James Harvey Gaul Foundation. P. 223-233.

- Dumitrescu H., 1961. Connections between Cucuteni-Tripolie cultural complex and the neighbouring Eneolithic cultures in the light of the utilization of golden pendants//Dacia. Vol. V. P. 69-93.

- Ehrich R. W., Bankoff H. A., 1992. Geographical and chronological patterns in East Central and Southeast Europe//Chronologies in Old World archaeology/Ed. R. W. Ehrich. Chicago; London: Univ. of Chicago Press. Vol. I. P. 375-392; Vol. II. P 341-363.

- Erkanal H., Özkan T., 1999. Excavations at Bakla Tepe. Tahtali Dam Area Salvage Project/Eds T. Özkan, H. Erkanal. Izmir: T. C. Kültür Bakanligi Anitlar ve Müzeler Genel Müdürlügü Izmir Arkeoloji Müzesi Müdürlügü. P. 108-138.

- Georgieva P., 2014. Opportunities for tracing influences of the Balkans on Anatolia during the end of the fifth and the beginning of the fourth millennium BC//Bulgarian e-Journal of Archaeology. Vol. 4. P. 217-236. URL: http://be-ja.org.

- Höckmann O., 2003. Zur frühen Seefahrt in den Meerengen//Studia Troica. Vol. 13. S. 133-160.

- Ivanov I., Avramova M., 2000. Varna Necropolis. The Dawn of European Civilization. Sofia: Agato. 55 p.

- Jovanovic B., 1996. Eneolithic gold pendants in South-East Europe: their meaning and their chronology//Studien zur Metallindustrie im Karpatenbecken und in den benachbarten Regionen: Festschrift Amalia Mozsolics zum 85 Geburtstag/Ed. T. Kovacs. Budapest: Magyar Nemzeti Muzeum. P. 31-36.

- Keskin L., 2011. Anadolu’da Ele Geçen Halka ldoller: Tipolojik ve Kronolojik Bir Degerlendirme. Anadolu/Anatolia. Vol. 37. P. 195-222.

- Makkay J, 1976. Problems concerning Copper Age chronology in the Carpathian basin. Copper Age gold pendants and gold discs in Central-and South-East Europe//Acta Archaeologica Hungarica. Vol. 28. P. 251-300.

- Makkay J., 1989. Régészeti intézet. Budapest: Akadémia Kiadó. 186 p.

- Maran J., 2000. Das ägäische Chalkolithikum und das erste Silber in Europa//Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens und des ägäischen Bereiches: Festschrift für Baki Ögün zum 75 Geburtstag/Ed. C. Içik. Bonn: R. Habelt. S. 179-193. (Asia Minor Studien; Vol. 39.)

- Mellink M., 1972. Archaeology in Asia Minor//American Journal of Archaeology. Vol. 76. P. 165-188.

- Milojçiç V., 1960. Anatolia and the Balkans//Antiquity. Vol. 34. P. 270-278.

- Özdogan M., 1997. The beginning of Neolithic economies in Southeastern Europe: an Anatolian perspective//Journal of European Archaeology. Vol. 5. No. 2. P. 1-33.

- Özdogan M., 2002. The Bronze Age in Thrace in relation to the emergence of complex societies in Anatolia and in the Aegean//Anatolian metal II/Ed. Ü. Yalçin. Bochum: Bochum Bergbau Museum. P. 67-76. (Der Anschnitt; Beiheft 15.)

- Özdogan M., 2011. Eastern Thrace: the contact zone between Anatolia and the Balkans//The Oxford handbook of Ancient Anatolia (10.000-323 BCE). Oxford: Oxford Univ. Press. P. 657-682.

- Parzinger H., 1993. Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte der Jungstein-, Kupfer-und Frühbronzezeit zwischen Karpaten und Mittlerem Taurus. Mainz: Verlag Philipp von Zabern. 2 Teile. 440 S.

- Patay P., 1944-1945. Rézkori temetö leletei Jaszladanyból//Archaeologiai Értesitô. Ser. III. Vol. V-VI. P. 1-22.

- Patay P., 1978. Das kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk-Kenderföld. Budapest: Akadémia Kiadó. 60 S.

- Renfrew C., 1970. The autonomy of the South-East European Copper Age//Proceedings of the Prehistoric Society. New Series. Vol. 35. P. 12-47.

- Thissen L., 1993. New insights in Balkan-Anatolian connections in the Late Chalcolithic: old evidence from the Turkish Black Sea littoral//AS. Vol. 43. P. 207-237.

- Todorova H., 1999. Die Anfänge der Metallurgie an der westlichen Schwarzmeerküste//The Beginnings of Metallurgy/Eds A. Hauptmann, E. Pernicka, T. Rehren, Ü. Yalçin. Bochum: Bochum Bergbau Museum. P. 237-246. (Der Anschnitt; Beiheft 9).

- Waldbaum J. C., 1983. Metalwork from Sardis. The finds through 1974. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. 216 p.

- Yakar J., 2011. Anatolian chronology and terminology//The Oxford handbook of Ancient Anatolia (10.000-323 BCE)/Eds G. McMahon, Sh. Steadman. Oxford: Oxford Univ. Press. P. 56-93.

- Zimmermann Th., 2007. Anatolia and the Balkans, once again -ring-shaped idols from Western Asia and a critical reassessment of some «Early Bronze Age» items from Ikiztepe, Turkey//Oxford Journal of Archaeology. Vol. 26. No. 1. P. 25-33.