Колчанный набор из погребения скифского времени кургана 1 Высочино IX

Автор: Янгулов С.Ю., Русаков М.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается колчанный набор из погребения 2 кургана 1 группы Высочино IX. Колчанный набор включал 184 бронзовых и 56 железных наконечника стрел. относящихся к трем разным типам. При этом выделенные типы характерны не только для комплексов европейской Скифии. но и для других регионов распространения скифской культуры. Некоторые наконечники имеют рельефные литые метки в виде различных знаков на ложках. Всего удалось выделить 15 изображений. которые встречаются в различных сочетаниях. Наиболее частыми в рассматриваемом наборе являются литые рельефные метки в виде различных вариаций косого креста. Данные метки имеют антологии как в памятниках скифского времени Нижнедонского региона. так и в других зонах распространения скифской культуры.

Нижний дон, скифское время, курган, наконечники стрел, рельефные литые метки, высочино ix

Короткий адрес: https://sciup.org/143180165

IDR: 143180165 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.90-102

Текст научной статьи Колчанный набор из погребения скифского времени кургана 1 Высочино IX

В 2020 г. археологической экспедицией ЮНЦ РАН и ДГТУ в Азовском районе на водоразделе Дона и Кагальника был исследован курган 1 могильника Высочино IX2, который входит в группу курганных массивов, располагающихся от окраин г. Азова до г. Батайск. Активные археологические исследования этих курганных групп начались в 1976 г. в связи со строительством Приморской оросительной системы. За время исследований был получен богатый археологический материал начиная с эпохи энеолита и вплоть до хазарского времени. Ряд

-

1 Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. Проекта АААА-А20-120122990111-9.

-

2 Выражаем благодарность автору раскопок Кладченко Ольге Витальевне за любезное согласие на публикацию материалов исследования.

погребальных комплексов водораздела датируется скифским временем. Нужно отметить, что эти комплексы отличны от синхронных им погребений могильника Елизаветовского городища на Дону.

В кургане 1 могильника Высочино IX было исследовано три ситуации и три погребения, одно из которых относится к эпохе бронзы, одно – к скифскому времени, одно – безынвентарное, которое датировать точно не представляется возможным. Кроме того, в насыпи кургана был обнаружен клад бронзовых предметов, относящихся к эпохе бронзы.

Интересующее нас погребение 2 представляло собой захоронение в катакомбе сложной конструкции, в которую помимо основной камеры 1 были включены две камеры для сопровождающих захоронений: камера 2, куда был помещен взнузданный конь, и камера 3 с воинским захоронением.

Западная часть основной камеры была полностью ограблена, а весь сохранившийся инвентарь располагался в ее восточной части. Погребение воина было совершено в боковой камере 3 в северо-восточном углу камеры основного погребения.

На дне камеры лежал погребенный мужского пола возрастом 35–45 лет. Погребенный лежал на спине с вытянутыми вдоль туловища руками черепом к востоку. Кости ног располагались в виде ромба, стопы сведены вместе, носки оттянуты к западу. Погребенный лежал на подстилке, сохранившейся в виде коричневого органического тлена. Поверх тлена по всей площади, кроме западной части со стороны входа в камеру, сохранилась тонкая меловая подсыпка. Инвентарь, сопровождающий погребенного, состоял из двух копий с подтоками; трех бронзовых ворворок; железного меча с рукоятью, плакированной золотом; золотой цепи; краснофигурного лекифа; бронзовых и железных наконечников стрел. Автором раскопок данное погребение датируется третей четвертью IV в. до н. э. ( Кладченко , 2022. С. 2)

Основная часть бронзовых наконечников располагались к югу от левой руки погребенного, еще три бронзовых наконечника и один фрагмент находились в районе плеч погребенного и один около его шеи. В отличие от железных большинство бронзовых наконечников сохранилось достаточно хорошо.

Как неоднократно отмечалось исследователями, при определении формы наконечников стрел и, соответственно, выделении вариантов далеко не всегда удается придерживаться единых принципов ( Савченко , 2004. С. 181). Это связано как с многообразием форм скифских наконечников стрел, так и с тем, что после выхода обобщающей работы А. И. Мелюковой, посвященной исследованию скифского вооружения, был накоплен огромный материал, к классификации которого не было предложено единых критериев. В рассматриваемом колчанном наборе есть несколько категорий наконечников, имеющих выделенные лопасти, ложок на 1/2–2/3 высоты головки, верхняя часть головки трехгранная. В одних случаях исследователи относят такие наконечники к трехлопастным, в других – к трехгранным. В свое время Л. И. Бабенко во избежание путаницы предложил считать трехлопастными наконечники с л -видным ложком до вершины головки, все остальные к трехгранным ( Бабенко , 2005. С. 69). Поскольку указанные наконечники имеют признаки и тех и других, в данной публикации мы обозначаем их как трехгранно-трехлопастные (рис. 3).

Колчанный набор, обнаруженный в погребении, состоял из 184 бронзовых наконечников стрел и 56 железных. Железные наконечники спеклись окислами в единую массу. К ним прикипели шесть бронзовых наконечников стрел: три наконечника по приведенной ниже типологии относятся к Типу 2 варианту Б, три наконечника относятся к Типу 3 варианту А. Все наконечники втульчатые. Среди обнаруженных бронзовых наконечников стрел 180 экземпляров сохранили свою форму, что позволяет выделить следующие типы:

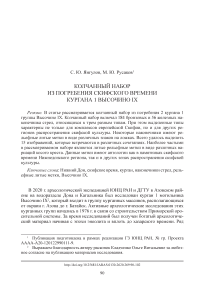

Тип 1. Бронзовые трехгранные (рис. 1). Встречены в следующих вариантах:

– трехгранные со сводчатой головкой, П-образным ложком на 1/2 либо 1/3 головки, скрытой втулкой, слабой дуговидной выемкой у основания граней, конец одной из граней заострен и опущен ниже втулки, образуя шип (рис. 1). Длина наконечников от 2,1 до 2, 8 см, длина наконечников с шипом – от 2,7 до 3,4 см, диаметр втулки – 0,3 см, вес – от 1,62 до 2,25 г (рис. 1: А 1-18 );

– трехгранные с треугольной головкой, П-образным ложком на 1/2 либо 1/3 головки, скрытой втулкой, слабой дуговидной выемкой у основания граней, конец одной из граней заострен и опущен ниже втулки, образуя шип. Длина наконечников от 2,6 до 2,9 см, длина наконечников с шипом – от 3,2 до 3,4 см, диаметр втулки – 0,3 см, вес – от 1,8 до 2,62 г (рис. 1: Б 1-5 );

– трехгранные со сводчатой головкой, П-образным ложком на 1/2 либо 1/3 головки, скрытой втулкой, концы граней незначительно опущены ниже втулки, образуя дуговидную (иногда треугольную) выемку в основании граней. Длина наконечников от 2,6 до 2,8 см, диаметр втулки – от 0,25 до 0,3 см, вес – от 1,9 до 2,16 г (рис. 1: В 1-13 );

– трехгранные с треугольной головкой, П-образным ложком на 1/2 либо 1/3 головки, скрытой втулкой, концы граней незначительно опущены ниже втулки, образуя дуговидную выемку в основании граней. Длина наконечников от 2,4 до 2,7 см, диаметр втулки – от 0,25 до 0,3 см, вес – от 1,6 до 1,82 г (рис. 1: Г 1-7 );

– трехгранные с маленькой треугольной головкой и длинной втулкой. Длина наконечников от 2,5 до 2,9 см, диаметр втулки – от 0,6 до 0,7 см, вес – от 1,38 до 3,05 г (рис. 1: Д 1-3 ).

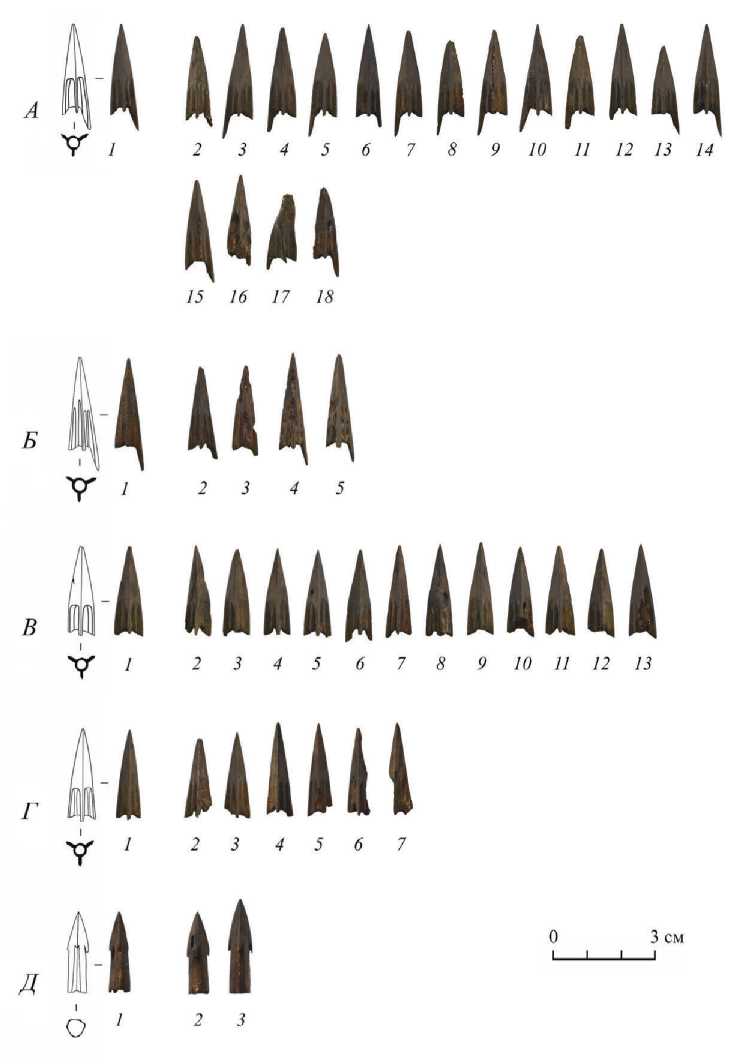

Тип 2. Бронзовые трехлопастные (рис. 2). Представлены следующими вариантами:

– трехлопастные с треугольной головкой, ложком до острия, скрытой втулкой, одна из лопастей опущена ниже втулки, образуя шип. Длина наконечников – от 2,5 до 3,5 см, длина наконечников с шипом – от 2,7 до 3,6 см, диаметр втулки – 0,3 см, вес – от 1,78 до 2,78 г (рис. 2 : А 1-14 );

– трехлопастные с треугольной головкой, ложком до острия, скрытой втулкой, краями лопастей, обрезанными вровень с втулкой или слегка свисающими ниже обреза втулки. Длина наконечников – от 2,4 до 3,5 см, диаметр втулки – от 0,3 до 0,4 см, вес – от 1,43 до 2,74 г (рис. 2: Б 1-12 );

– трехлопастные с треугольной головкой, ложком до острия, выступающей втулкой, с заостренными лопастями. Длина наконечников от 2,5 до 3,3 см, диаметр втулки – от 0,4 до 0,6 см, вес – от 1,41 до 2,89 г (рис. 2: В 1-22 );

Рис. 1. Бронзовые трехгранные наконечники стрел из колчанного набора погребения 2 кургана 1 Высочино IX (Тип 1)

Рис. 2. Бронзовые трехлопастные наконечники стрел из колчанного набора погребения 2 кургана 1 Высочино IX (Тип 2)

– трехлопастные с сводчатой головкой, ложком до острия, выступающей втулкой, с заостренными лопастями. Длина наконечников от 2,2 до 2,7 см, диаметр втулки – 0,5 см, вес – от 1,13 до 1,87 г (рис. 2: Г 1-2 );

– крупный трехлопастной с вытянутой узкой треугольной головкой, ложком до острия, выступающей втулкой, острыми краями лопастей, отделенными от втулки. Длина наконечника – 5,8 см, диаметр втулки – 0,4 см, вес – 3,3 г (рис. 2: Д 1 ).

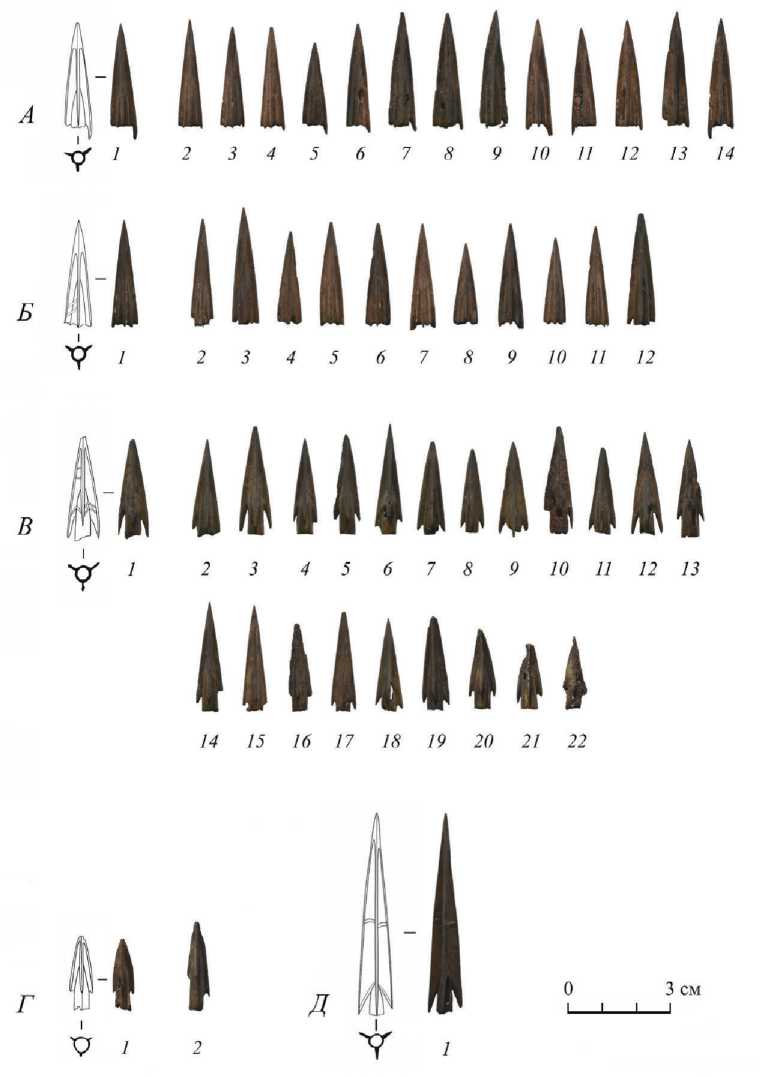

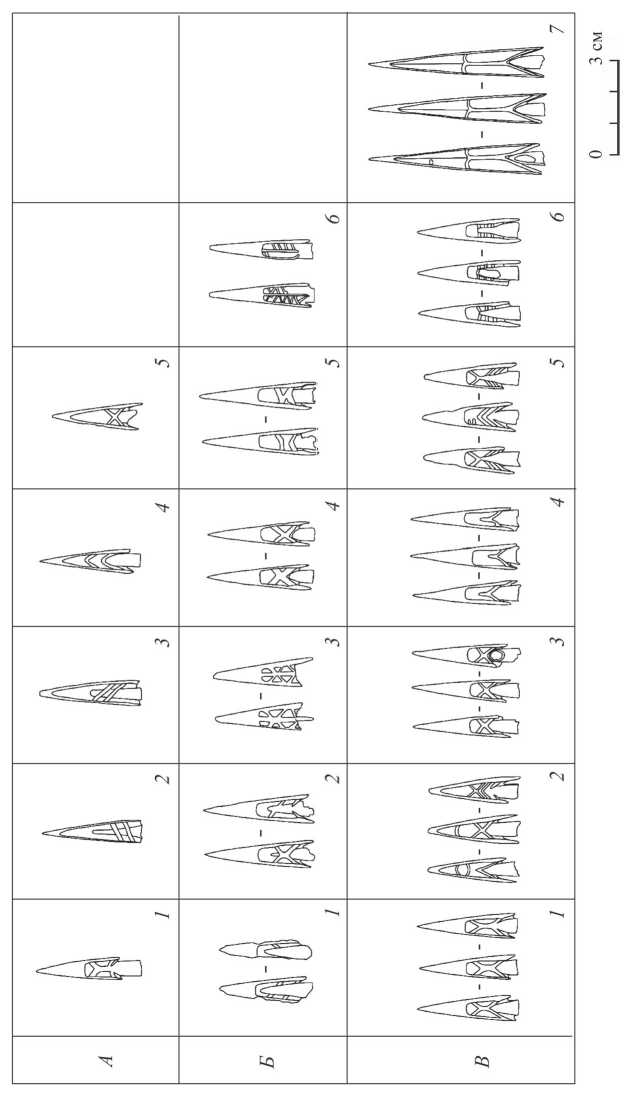

Тип 3. Бронзовые трехгранно-трехлопастные (рис. 3). Представлены следующими вариантами:

– трехгранно-трехлопастные с длинной узкой треугольной головкой (в верхней части трехгранной), с короткой выступающей втулкой, с ложком на 1,2– 2/3 высоты головки. Концы лопастей заострены и отделены от втулки. Длина наконечников – от 2,5 до 3,6 см, диаметр втулки – от 0,4 до 0,5 см, вес – от 1,58 до 2,95 г (рис. 3: А 1-60 );

– трехгранно-трехлопастные с вытянутой треугольной головкой (в верхней части трехгранной), с выступающей втулкой, с ложком на 1,2–2/3 высоты головки. Концы лопастей слабо отделены от втулки. Длина наконечников – от 2,6 до 3,3 см, диаметр втулки – от 0,4 до 0,5 см, вес – от 1,78 до 2,63 г (рис. 3: Б 1-13 );

– трехгранно-трехлопастные со сводчатой головкой (в верхней части трехгранной), с короткой выступающей втулкой, с ложком на 2/3 высоты головки. Концы лопастей заострены и отделены от втулки. Длина наконечников – от 2,8 до 3 см, диаметр втулки – от 0,4 до 0,5 см, вес – от 1, 65 до 2,63 г (рис. 3: В 1-4 ).

Выделенные типы известны и характерны не только для комплексов европейской Скифии. Сочетание в колчанных наборах наконечников подобных типов встречается в комплексах Южного Приуралья (Филипповка 1, к. 4 п. 4, к. 11 п. 1, к. 26 п.) ( Яблонский , 2013. С. 104–106, 133, 181–183).

Самыми многочисленными в представленном колчанном наборе являются трехгранно-трехлопастные наконечники в верхней части, как правило, с треугольной, редко сводчатой головкой, с короткой выступающей втулкой, с ложком на 1/2–2/3 высоты головки, с заостренными концами лопастей (Тип 3 вариант А, В).

Кроме того, значительно число трехгранных и трехлопастных наконечников со скрытой втулкой, опущенным ниже втулки одним концом грани (лопасти), образующим шип (Тип 1 вариант А-Б, Тип 2 вариант А).

Среди рассматриваемых наконечников выделяется крупный трехлопастной с вытянутой узкой треугольной головкой (Тип 2 вариант Д). Его длина больше других наконечников набора, но не выходит за пределы размеров, характерных для скифских наконечников стрел, которые, по наблюдению А. И. Мелюковой, составляли от 2 до 6 см ( Мелюкова , 1964. С. 16). Подобные наконечники А. И. Мелюкова отнесла к IV хронологической группе наконечников стрел, распространенных в IV–III вв. до н. э. (Там же. Табл. 9, Н 1).

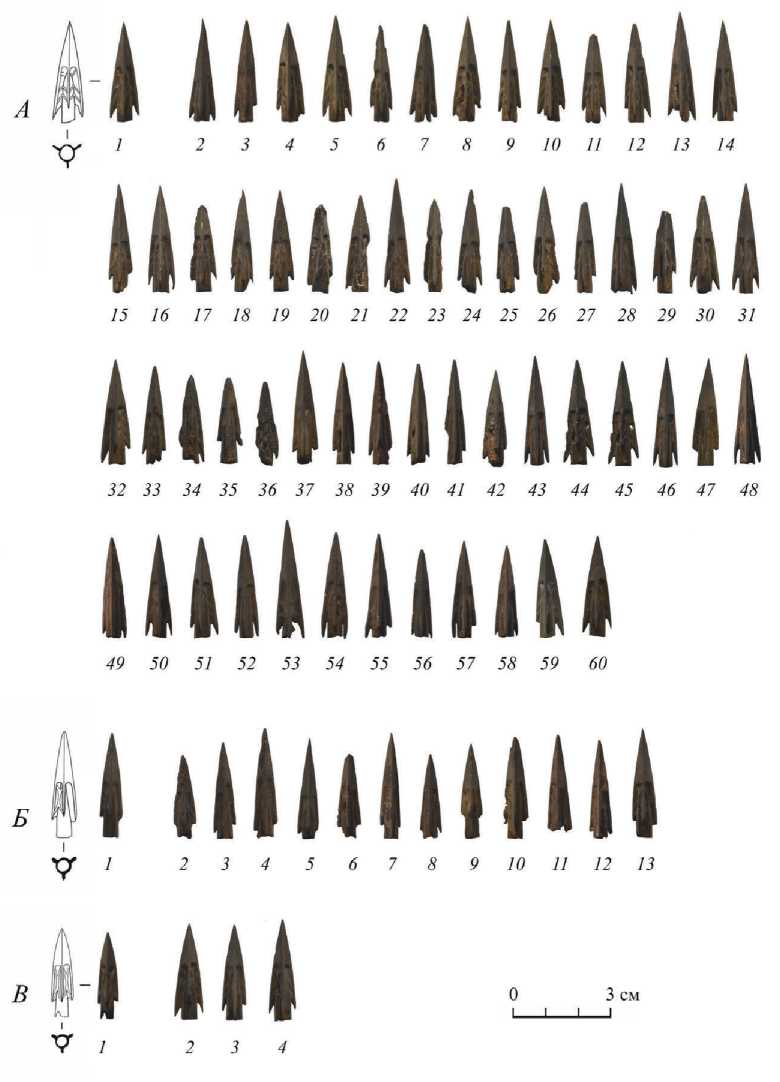

Некоторые наконечники имеют рельефные литые метки в виде различных знаков на ложках. Всего удалось выделить 15 изображений, которые нанесены на ложках наконечника в различных сочетаниях (рис. 4).

Рис. 3. Бронзовые трехгранно-трехлопастные наконечники стрел из колчанного набора погребения 2 кургана 1 Высочино IX (Тип 3)

Рис. 4. Виды знаков в ложках бронзовых наконечников стрел из колчанного набора погребения 2 кургана 1 Высочино IX А – знаки в одном ложке; Б – знаки в двух ложках; В – знаки в трех ложках

Наиболее частыми в рассматриваемом наборе являются литые рельефные метки в виде различных вариаций косого креста (на 20 наконечниках), образованного, как правило, поперечными (диагональными) линиями либо смыкающимися вертикальными дугами. В большинстве случаев он изображен на трех или двух ложках наконечника, реже на одном.

Другое распространенное изображение – косой крест и расположенные ниже две косые линии, образующие угол вершиной вверх. Такое изображение зачастую нанесено на два ложка, а на третьем метка в виде двух маленьких горизонтальных параллельных рисок, ниже которых два угла вершиной вверх (рис. 4: В 5 ). Подобное сочетание меток выявлено на 14 наконечниках. В большинстве случаев такие метки нанесены на трехгранно-трехлопастные наконечники.

Следует также заметить, что метки наносились на наконечники стрел не только путем литья. На одном трехлопастном наконечнике, относящемся к Типу 2 варианту Б, на одном ложке нанесена метка в виде двух процарапанных линий, образующих угол вершиной вверх.

В недавно опубликованной работе М. Н. Дараган впервые подробно рассматриваются литые метки в виде косой линии на скифских бронзовых наконечниках стрел, происходящих из европейской Скифии, и обобщаются высказанные в разное время мнения о значении этих меток. М. Н. Дараган выделила серийные метки – часто встречающиеся, и несерийные – «известные в одном/ двум экземплярах». К несерийным она отнесла и метки в виде косого креста в П-образных ложках трехгранных наконечников (Брилевка, курган 24; Подовое, курган 4, погребение 2; Нижняя Маячка, курган 21) ( Дараган , 2020. С. 247–248).

Указанные экземпляры близки, но не идентичны меткам в виде косого креста на трехгранных наконечниках из погребения у х. Высочино. Гораздо более близкими к ним аналогиями являются часто встречающиеся метки в виде косого креста на трехгранных (в одном случае на трехлопастном) наконечниках с П-образным ложком (иногда без ложка) из погребений Песочинского могильника в бассейне Северского Донца (к. 5, к. 9, к. 20, к. 25, к. 32, к. 34), (датируются временем от середины – второй половины V до второй половины IV в. до н. э.) ( Бабенко , 2005. С. 240. Рис. 7; с. 253. Рис. 20; с. 262. Рис. 29; с. 267. Рис. 34; с. 271. Рис. 38; с. 273. Рис. 40; с. 160–171).

В погребении 2 кургана 2 у села Корнеевка Запорожской области в составе трех колчанных наборов, насчитывавших в общей сложности 589 бронзовых наконечников стрел, обнаружены наконечники с меткой в виде косого креста разнообразной формы: трехгранные со скрытой втулкой с треугольной головкой, с одним длинным острием грани, образующим шип, прямоугольным ложком на треть острия головки; трехлопастные с фигурным ложком наполовину высоты и выступающей втулкой; трехлопастные со сводчатой головкой, ложком до острия, выступающей втулкой, далеко расходящимися остриями лопастей, образующими длинные шипы (данный комплекс датируется серединой – третьей четвертью V в. до н. э.) ( Ковалев, Полин , 1991. С. 44–47, 51).

Похожие, но не идентичные знаки имеются на трехгранном (трехлопастном?) наконечнике с треугольной головкой, с П-образным ложком, с концами граней, срезанными вровень с основанием втулки из кургана 4 в Оснягах

( Мелюкова , 1964. Табл. 8, Б3); на трехгранном наконечнике со сводчатой головкой, П-образным ложком, краями граней ниже втулки из кургана близ Цимбалки (Там же. Табл. 8, Ж3); на трехлопастном наконечнике, с треугольной головкой, едва выступающей втулкой из кургана 504 у с. Браварки (Там же); на трехлопастном втульчатом, с едва выступающей втулкой, наконечнике, с вытянутой треугольной головкой с подрезанными концами лопастей из захоронения охранника в Большом Рыжановском кургане (датируемого первой половиной III в. до н. э.) ( Скорый, Хохоровски , 2018. С. 47. Рис. 99: 61 ); на трехгранных со сводчатой головкой, с П-образным ложком, со скрытой или слабо выступающей втулкой из двух колчанных наборов из погребения 3 скифского кургана у Белозерского лимана в Запорожской области (датируется второй-третьей четвертью IV в. до н. э.) ( Плешивенко , 1991. С. 64–65); на трехлопастном наконечнике со сводчатой головкой, подрезанными концами лопастей, едва выступающей втулкой, который происходит из случайных находок у сел Келеберда и Леплява в Правобережном Поднепровье ( Галанина , 1977. С. 57. Рис. 30. Табл. 32); на трехлопастном наконечнике с короткой выделенной втулкой и П-образным ложком до середины втулки из погребения кургана № 2 Протопоповского могильника в Харьковской области (датируется второй половиной V – началом IV в. до н. э.) ( Бабенко , 2015. С. 10–14. Рис. 1); на трехлопастном наконечнике с головкой пирамидальной формы, подрезанными концами лопастей, с коротко выделенной втулкой, на трехлопастном наконечнике с вытянутой треугольной головкой, с косо подрезанными лопастями, одна из которых свисает ниже втулки, образуя шип из кургана 16/36 у с. Мастюгино ( Савченко , 2004. С. 182. Рис. 10: 42 ).

Кроме того, подобные знаки встречаются на наконечниках из комплексов Южного Урала: трехлопастном, с выступающей втулкой наконечнике с башневидной головкой из к. 15, п. 1, Филипповка 1 ( Яблонский , 2013. С. 144); на наконечниках различной формы из погребений кургана 3 могильника Кичигино I (трехлопастном, со сводчатой головкой, выступающей втулкой, краями лопастей, примыкающих к втулке; трехлопастных со сводчатой головкой, скрытой втулкой, опущенными ниже втулки краями лопастей) ( Таиров , 2020. С. 193–196. Рис. 4–6).

Таким образом, литые метки в виде косого креста встречаются на наконечниках стрел, происходящих из различных районов Северного Причерноморья, что подтверждается А. Ю. Алексеевым, В. Ю. Мурзиным и Р. Ролле, которые считают, что на наконечниках стрел из погребений скифских царей «очень распространены разнообразные по пропорциям метки в виде косого креста» ( Алексеев и др. , 1991. С. 96). Исходя из этого, вероятно, следует перевести метки в виде косого креста из разряда «несерийных» в «серийные».

Что касается аналогий другим меткам на наконечниках стрел из рассматриваемого комплекса, то, как было написано ранее, метки с косой чертой, подробно исследованные М. Н. Дараган, являются одними из наиболее распространенных изображений на наконечниках стрел из скифских погребений.

Также следует отметить, что на многих наконечниках из рассматриваемого погребения кургана 1 могильника Высочино IX имеются боковые овальные (составляющие большинство) либо круглые отверстия на наконечниках.

Наличие отверстий по-разному объясняется исследователями. А. С. Лаппо-Данилевский предположил, что в них вливался яд ( Лаппо-Данилевский, Мальмберг , 1894. С. 55–56). Н. И. Веселовский почему-то назвал эту мысль нелепой и высказал пожелание произвести опыты с подобными наконечниками, допуская, что отверстия могли делаться для «произведения свиста». По его мнению, «такие стрелы, пущенные в большом количестве, могли производить паническое действие на неприятеля» ( Веселовский , 1909. С. 161). Пожелание Н. В. Веселовского осуществил В. Г. Карцев, в результате проведенного эксперимента установивший, что стрелы с отверстиями в лопастях не издают свиста в полете ( Худяков , 2004. С. 102). Один из ведущих исследователей скифского оружия Е. В. Черненко считал, что «это отверстие образуется при литье при недостаточно точной центровке стержня, вставляемого в литейную форму для образования втулки» ( Черненко , 1981. С. 123). Следует заметить, что размеры и форма отверстий на рассматриваемых наконечниках различны. Ряд наконечников имеют аккуратные, четкие овальные или круглые отверстия, однако на некоторых из них эти формы довольно приблизительные и отличаются большими размерами; иногда отверстия перекрывают рельефные литые метки. Исходя из этого, можно предполагать, что в определенных случаях отверстия на наконечниках из погребения кургана 1 могильника Высочино IX связаны с определенной спецификой выплавки наконечников стрел.

Список литературы Колчанный набор из погребения скифского времени кургана 1 Высочино IX

- Алексеев А. Ю., Мурзин В. Ю., Ролле Р., 1991. Чертомлык (скифский царский курган IV в. до н. э.). Киев: Наукова думка. 416 с.

- Бабенко Л. И., 2005. Песочинский курганный могильник скифского времени. Харьков: Райдер. 282 с.

- Бабенко Л. И., 2015. Колчанные наборы Протопоповского могильника: состав и хронология // Война и военное дело в скифо-сарматском мире: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти А. И. Мелюковой (Кагальник, 26–29 апреля 2014 г.) / Отв. ред. С. И. Лукьяшко. Ростов-на-Дону: Южный науч. центр РАН. С. 9–17.

- Веселовский Н. И., 1909. Свистящие стрелы // ИИАК. Вып. 30. СПб.: Тип. Гл. Упр. Уделов. С. 156–161.

- Галанина Л. К., 1977. Скифские древности Поднепровья (Эрмитажная коллекция Бранденбурга). М.: Наука. 68 с. (САИ; вып. Д1-33.)

- Дараган М. Н., 2020. Литые метки на скифских наконечниках стрел как хроноиндикаторы: метка косая линия // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. № 12. С. 224–344.

- Кладченко О. В., 2022. Отчет об археологических исследованиях кургана 1 курганного могильника Высочино IX в Азовском районе Ростовской области в 2020 г. Т. 1. Ростов-на-Дону. Архив ИА РАН, б/№. 191 с.

- Ковалев Н. В., Полин С. В., 1991. Скифские курганы у с. Корнеевка Запорожской области // Курганы степной Скифии / Отв. ред.: Ю. В. Болтрик, Е. П. Бунятян. Киев: Наукова думка. С. 33–53.

- Лаппо-Данилевский А. С., Мальмберг В. К., 1894. Древности Южной России. Курган Карагодеуашх. СПб.: Изд. Имп. Археолог. комиссии. 192 с., табл. (Материалы по археологии России; № 13.)

- Мелюкова А. И., 1964. Вооружение скифов. М.: Наука. 91 с., 16 л. илл.: табл. (САИ; вып. Д1-4.)

- Плешивенко А. Г., 1991. Скифский курган у Белозерского лимана // Курганы степной Скифии / Отв. ред.: Ю. В. Болтрик, Е. П. Бунятян. Киев: Наукова думка. С. 53–72.

- Савченко Е. И., 2004. Вооружение и предметы снаряжения населения скифского времени на Среднем Дону // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: труды Донской (Потуданской) археологической экспедиции ИА РАН: сб. ст. / Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 151–277.

- Скорый С. А., Хохоровски Я., 2018. Большой Рыжановский курган. Киев: Изд. Олег Филюк. 432 с.

- Таиров А. Д., 2020. Мужские воинские погребения кургана 3 могильника Кичигино I // Археологическое наследие. № 1 (3): Античность. Скифы. Сарматы. Воронеж. С. 182–196.

- Худяков Ю. С., 2004. О символике стрел древних и средневековых кочевников Центральной Азии // Этнографическое обозрение. № 1. С. 102–113.

- Черненко Е. В., 1981. Скифские лучники. Киев: Наукова думка. 168 с.

- Яблонский Л. Т., 2013. Золото сарматских вождей. Элитный некрополь Филипповка 1 (по материалам раскопок 2004–2009 гг.): каталог коллекции. Кн. 1. М.: ИА РАН. 232 с.