Колебание состава и численности энтомофауны в лесозащищенных агроценозах

Автор: Белицкая Мария Николаевна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 1 (11), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено влияние полезащитных лесных насаждений на разнообразие и количественное обилие вредителей и энтомофагов в межполосных зерновых агроценозах степной и сухостепной природных зон. Отмечается важная роль лесополос в управлении биотой и звеньями пищевых цепей в агроценозах. Показано сглаживающее влияние лесополос на изменение плотности насекомых разных трофических групп на обустроенных полях. На них совпадают пики численности вредных и полезных насекомых, тогда как в безлесных агроценозах подъем плотности полезной компоненты происходит спустя год после массового размножения вредителей. Рост и развитие зерновых культур сопровождается повышением численности насекомых в стеблестое агроценозов. При этом обилие разных групп насекомых не совпадает. Это касается как обитателей стеблестоя, так и напочвенного комплекса.

Лесополоса, лесозащищенный агроценоз, фаунистическое сообщество, вредители, энтомофаги, герпетобионты, динамика численности, трофические группы

Короткий адрес: https://sciup.org/14967444

IDR: 14967444 | УДК: 632.7:634.958 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.1.5

Текст научной статьи Колебание состава и численности энтомофауны в лесозащищенных агроценозах

DOI:

Важнейшей задачей растениеводства является увеличение производства сельскохозяйственной продукции и улучшение ее качества, что невозможно без перехода к биологической защите растений [13; 21]. В ее решении ключевое значение приобретает управление биотой агроценозов. Благоприятные условия для этого формируются в обустроенных агроландшафтах [4; 11; 16; 25].

Создание системы взаимодействующих многопородных полифункциональных защитных лесных насаждений приводит к усложнению территории и трансформации экологических условий [4; 19; 22]. В результате на межполосных полях наблюдается расширение разнообразия насекомых, снижается численность вредного комплекса (в 2–3 раза), заметно по- вышается активность природных регуляторных механизмов [1; 3; 5; 10; 15; 18; 21; 24].

Особенно ярко роль системы защитных насаждений проявляется в сухостепной зоне. Плотность основных вредителей в обустроенных агроценозах снижается в 1,5–4,0 раза по сравнению с незащищенными полями. Более отзывчивы на изменение экологической обстановки пьявица, хлебные блошки и злаковые мухи. В условиях степной зоны лесные полосы оказывают менее выраженный эффект – на 15–30 %. Здесь слабее проявляется регуляторная роль лесных полос в отношении хлебных жуков, вредной черепашки, крестоцветных блошек и др.

Лесная растительность в соответствии со своими биологическими особенностями выступает как важный фактор формирования разнообразного по составу полезного энтомо-комплекса, способствует поддержанию развития ряда видов энтомофагов на промежуточных хозяевах, служит местом укрытия их в неблагоприятные периоды и т. д. [4; 6; 7; 9; 23]. Суммарное обилие энтомофагов на полях среди лесных полос превышает на 47–63 % аналогичный показатель в безлесных агроценозах (табл. 1). В большей степени на оптимизацию экологических условий реагируют паразитические насекомые, количество которых при этом возрастает в 3–5 раз. Особенно разнообразные и многочисленные комплексы паразитов формируются в трансформированных агроценозах сухостепной зоны. С продвижением в степную зону роль лесных полос в накоплении и поддержании численности этой трофической группы проявляется в меньшей степени (на 9–15 %).

Влияние лесных полос благоприятно сказывается также на состоянии хищного комплекса. Численность хищных насекомых и пауков на межполосных полях возрастает в 1,3– 2,0 раза. Лучшие условия для жизнедеятельности этих членистоногих складываются в ле-сомелиоративно обустроенных агроценозах степной зоны – на долю хищников приходится от 50 до 60 % всего состава энтомофагов.

Таким образом, общая закономерность преобразования полевого биоценоза под влиянием лесополос заключается в снижении численности хозяйственно опасных вредителей при одновременном нарастании обилия полезной биоты, что способствует стабилизации соотношения в двучленной биологической системе «энтомофаг : фитофаг». Иными словами, введение лесных полос в агроландшафт является одним из важнейших приемов управления биотой и звеньями пищевых цепей в агроценозе.

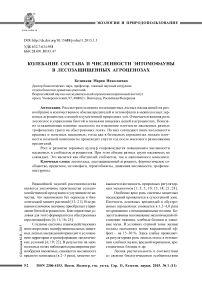

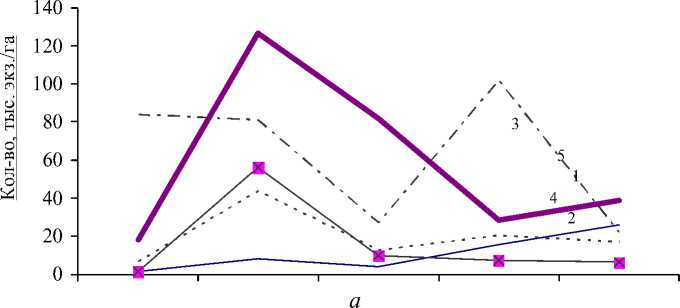

Многолетние наблюдения свидетельствуют о параллельном сглаживающем влиянии лесных полос на динамическую плотность важнейших насекомых разных трофических групп (см. рис. 1). Картина изменяется лишь при вспышках массового размножения вредителей. Но и в этом случае обилие их на полях в системе лесополос на 5–10 % ниже по сравнению с необлесенными посевами.

Представляет интерес тот факт, что в лесозащищенных агроценозах совпадают пики численности вредителей и энтомофагов, тогда как на безлесных полях подъем плотности полезной компоненты происходит спустя год после всплеска размножения вредных насекомых [2]. С улучшением экологической комфортности лесоаграрного ландшафта теснота связи размножения вредных насекомых и энтомофагов усиливается.

Процесс онтогенеза зерновых культур сопровождается колебанием численности фитофагов и полезного комплекса. С учетом данного фактора должен решаться вопрос о проведении мероприятий, направленных на сдерживание размножения вредителей при непременном максимальном сохранении природных популяций энтомофагов [3; 8; 14]. Важность данного вопроса подчеркивают многие исследователи.

Особую значимость планирования работ по борьбе с вредными насекомыми, предусматривающих сохранение и повышение активности полезной биоты, приобретает в сложных трансформированных ландшафтах.

Многолетние исследования позволили установить, что в целом видовой состав энтомо-ценоза на лесозащищенных и необлесенных посевах зерновых культур практически не отличается. Однако данный показатель претерпевает существенные изменения в процессе роста и развития растений (см. табл. 2). На

Таблица 1

Влияние лесных полос на численность энтомофагов в зерновых агроценозах

|

Энтомофаги |

Численность, тыс. экз./га |

|||

|

Степная зона |

Сухостепная зона |

|||

|

Лесозащищенное поле |

Открытое поле |

Лесозащищенное поле |

Открытое поле |

|

|

Паразиты |

31,7 ± 2,1 |

9,9 ± 0,7 |

33,3 ± 2,3 |

7,6 ± 0,03 |

|

Хищники |

42,0 ± 3,4 |

28,3 ± 1,9 |

26,4 ± 0,8 |

16,2 ± 0,5 |

|

В том числе пауки |

9,8 ± 0,2 |

6,0 ± 0,05 |

12,5 ± 0,1 |

10,5 ± 0,1 |

Рис. 1. Динамика численности вредителей и энтомофагов на лесозащищенных ( а ) и необлесенных ( б ) посевах озимой пшеницы:

1 – хлебные жуки; 2 – вредная черепашка; 3 – пшеничный трипс; 4 – злаковые мухи; 5 – энтомофаги

Таблица 2

Изменение состава фаунистического сообщества по фазам онтогенеза озимой пшеницы

В период выхода в трубку – трубкования происходит интенсивное заселение посевов имаго пшеничного трипса, в 3–4 раза увеличивается количество вредной черепашки, злаковых тлей, а в отдельные годы пьявицы красногрудой. Сохраняется обилие в составе вредного комплекса цикадок, злаковых мух и начинается снижение доли хлебных блошек (в 1,3–1,5 раза).

В конце фазы трубкования в стеблестое наблюдается широкое распространение хлебного клопика, выходящего из мест зимовки. Для полезных насекомых в указанный период характерно абсолютное доминирование паразитов (наездники, афидиусы, тахины), достаточно велико обилие полосатого (хищного) трипса. Появляются хищные клопы, златоглазки, верблюд-ки и начинает повышаться активность пауков.

Далее на фазах колошения и цветения в комплексе насекомых-фитофагов резко возрастает обилие пшеничного трипса и вредной черепашки, появляются особи нового поколения, злаковых тлей. Изменение состава выражается также в появлении имаго хлебных пилильщиков, существенном движении обилия хлебных блошек и цикадок. Для данного этапа характерно значительное колебание качественного и количественного состава энтомофагов.

На заключительных этапах вегетации озимой пшеницы из состава энтомокомплекса выпадают ряд фитофагов, но в то же время он пополняется за счет вылетевших имаго хлебных жуков. Активность последних максимальна в период налива-созревания зерна. С наступлением восковой спелости жуки завершают питание и численность их снижается более, чем в три раза. В этот период на посевах наблюдается существенное нарастание количественного обилия вредного комплекса за счет подъема плотности популяций сосущих вредителей: клопы, бахромчатокрылые, тли, цикадки.

Изменение численности насекомых-фитофагов сопровождается подъемом численнос- ти полезной биоты. Качественный состав эн-томофагов по сравнению с предыдущей фазой практически не изменяется. Отличие заключается в нарастании их плотности, в первую очередь за счет появления хищных мух (кты-ри), относящихся к числу важных природных регуляторов хлебных жуков.

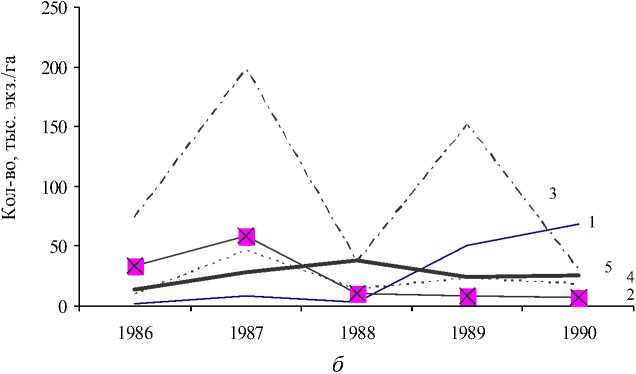

Более наглядно сезонное изменение численного обилия основных вредителей и энто-мофагов иллюстрирует рисунок 2.

Анализ количественной структуры фаунистического сообщества показывает, что по мере роста и развития пшеницы происходит увеличение числа особей в стеблестое агроценозов. Максимального значения плотность энтомофа-уны достигает в фазу молочно-восковой спелости зерна. Ход сезонной динамики численности насекомых разных трофических групп не совпадает. Причиной тому в первую очередь являются особенности их биологии и экологии. Начало активности пшеничного трипса, одного из важнейших вредителей озимой пшеницы, приходится на фазу колошения. На следующих этапах происходит резкий подъем плотности популяции. Наиболее высоких значений этот показатель достигает в период налива зерна. Аналогичная тенденция характерна и для других фитофагов с ротовым аппаратом колюще-сосущего типа (вредная черепашка, цикадки). Исключение составляет хлебный клопик. Максимальная плотность популяции данного вредителя совпадает с фазой цветения пшеницы.

Иная ситуация отмечается среди насекомых грызущего типа. Так, наивысшая численность имаго хлебных блошек, когда они причиняют особый вред посевам, зафиксирована на начальных этапах (всходы-кущение) развития озимой пшеницы. Дальнейший период характеризуется резким сокращением их количества. Аналогично изменяется численный состав злаковых мух. Более поздний переход к активному состоянию зафиксирован для имаго хлебных пилильщиков и жука-кузьки (фазы цветения и молочно-восковой спелости соответственно).

Общий ход изменения численности разных групп полезной биоты в течение сезона также не совпадает. У паразитических насекомых выраженный подъем плотности популяций зафиксирован в фазу трубкования, а абсолютное обилие их наблюдается в фазу цветения. Переход к активному состоянию у хищников начина- ется в конце фазы цветения. Затем происходит некоторое снижение численности этих членистоногих, но в конце фазы колошения количество их начинает возрастать и максимум обилия приходится на период налива зерна.

Изменение показателей сезонной динамики численности энтомофагов определяется хищными насекомыми. В течение сезона у них прослеживаются два пика активности: вторая половина фазы трубкования и фаза молочно-восковой спелости. Наиболее актив- ны эти хищники в летний период. Для пауков же отмечено равномерное нарастание количественного состава в течение сезона. Кульминация данного процесса совпадает с фазой молочно-восковой спелости зерна, после чего доля их в ценозе резко сокращается.

Сезонная динамика численности напочвенного комплекса имеет некоторые отличия. Пик численности фитофагов приходится на фазу кущения – 257,6 тыс. экз./га (табл. 3). В дальнейшем наблюдается спад, который заканчи-

Рис. 2. Сезонная динамика численности насекомых в лесозащищенном агроценозе озимой пшеницы:

1 - вредная черепашка; 2 - злаковые мухи; 3 - пшеничный трипс; □ - энтомофаги

Таблица 3

Динамика численности трофических групп герпетобионтов в межполосных зерновых агроценозах

|

Трофические группы насекомых |

Численность по фенофазам, тыс. экз./га |

||||

|

Кущение |

Трубкование |

Колошение |

Цветение |

Молочно-восковая спелость |

|

|

Фитофаги |

|||||

|

Медляки |

175,5 |

141,0 |

85,8 |

179,1 |

140,1 |

|

Клопы |

64,2 |

26,7 |

11,3 |

28,7 |

9,3 |

|

Прочие |

27,9 |

21,0 |

2,6 |

0,5 |

0,1 |

|

Энтомофаги |

|||||

|

Жужелицы |

98,6 |

48,3 |

21,9 |

55,9 |

43,3 |

|

Быстрянки |

27,1 |

51,0 |

86,3 |

478,0 |

281,3 |

|

Сапро |

аги |

||||

|

Чернотелки |

57,2 |

51,5 |

24,8 |

54,9 |

28,8 |

|

Стафилиниды |

13,3 |

14,8 |

9,9 |

6,2 |

2,9 |

вается в конце фазы колошения. При цветении пшеницы количественное обилие герпетобион-тов достигает почти первоначального уровня (208,3 тыс. экз./га) и далее вновь начинается снижение количества напочвенной группы. В течение всего вегетационного периода среди населяющих агроценоз растительноядных насекомых доминируют медляки – 65,8–93,8 % от общего количества.

Для хищных насекомых-герпетобионтов характерно некоторое колебание численности на начальных этапах развития культуры. Значительный рост (почти в 5 раз) количества обитающих в зерновых агроценозах напочвенных хищников наблюдается в фазу цветения. В период налива зерна их численность снижается в 1,5–2 раза. Надо отметить, что если на первых этапах вегетации пшеницы (кущение) в составе комплекса хищных герпетобионтов доминируют Carabidae (78,4), то начиная с фазы колошения отмечается преобладание Anthicidae – 76,0–89,9 %.

Сапрофаги на защищенных лесополосами полях наиболее многочисленны в весенний период (70,5–86,3 тыс. экз./га). В последующие фазы онтогенеза растений обилие этих насекомых снижается в 1,6–2,7 раза. Абсолютным доминантом в указанной группе на протяжении всего вегетационного периода является чернотелка Anatolica abbreviata .

Характерно, что в межполосных агроценозах фаунистические сообщества насеко-мых-герпетобионтов начинают проявлять активность на 4–7 дней раньше по сравнению с необлесенными полями. Лишь хлебные жуки показали иную реакцию – на полях трансформированных агроландшафтов они появляются на 2–3-е суток позднее.

Таким образом, при планировании и проведении активных защитных мероприятий на полях среди лесных полос необходимо учитывать особенности динамики численности вредного и полезного комплексов насекомых [12; 17]. Истребительные мероприятия против важнейших вредителей (с применением химических средств защиты растений) следует приурочивать к периоду трубкование-колошение зерновых культур – период максимальной численности вредителей. Борьбу с вредной черепашкой целесообразно осуществлять после выхода вредителя из мест зимовки в лесополосах и не допускать перелета клопов на посевы.

Список литературы Колебание состава и численности энтомофауны в лесозащищенных агроценозах

- Белицкая, М. Н. Роль лесополос в повышении разнообразия энтомофауны агроэкосистем/М. Н. Белицкая//Мониторинг биоразнообразия экосистем степной и лесостепной зон: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Балашов, 18-19 окт. 2012 г.)/под ред. А. И. Золотухина. -Балашов: Николаев, 2012. -С. 30-34.

- Белицкая, М. Н. Экологические аспекты управления фитосанитарным состоянием лесоаграрных ландшафтов аридной зоны: дис.... д-ра биол. наук: 06.01.11, 03.00.16/Белицкая Мария Николаев-на. -Краснодар, 2004. -396 с.

- Белицкая, М. Н. Фауна энтомофагов в лесоаграрных ландшафтах аридной зоны/М. Н. Белицкая, Е. А. Иванцова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2012. -№ 2. -С. 50-55.

- Иванцова, Е. А. Агроэкологическое значение защитных лесных насаждений в Нижнем Поволжье/Е. А. Иванцова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2014. -№ 4. -С. 40-47.

- Иванцова, Е. А. Биоэкология клопа -вредная черепашка (Eurygaster integriceps Rut.) в условиях Нижнего Поволжья/Е. А. Иванцова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2013. -№ 2 (6). -С. 45-52.

- Иванцова, Е. А. Видовой состав и структура полезной энтомофауны защитных лесных насаждений Нижнего Поволжья/Е. А. Иванцова, Ю. В. Вострикова//Наука и образование XXI в.: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф.: в 17 ч. -2014. -С. 77-79.

- Иванцова, Е. А. Влияние лесных полос на численность и распределение энтомофауны/Е. А. Иванцова//Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. -2006. -№ 4. -С. 46-50.

- Иванцова, Е. А. Влияние пестицидов на микрофлору почвы и полезную биоту/Е. А. Иванцова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2013. -№ 1. -С. 35-40.

- Иванцова, Е. А. Влияние состава лесных полос на видовое богатство и обилие энтомофагов/Е. А. Иванцова, Ю. В. Вострикова//Наука и образование в жизни современного общества: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф.: в 12 ч. -2015. -С. 48-49.

- Иванцова, Е. А. Вредные насекомые в агроценозах зерновых культур Волгоградской области/Е. А. Иванцова//Нива Поволжья. -2007. -№ 3. -С. 10.

- Иванцова, Е. А. Зоогеографическая структура и формирование энтомофаунистических сообществ агролесоландшафтов степной зоны Нижнего Поволжья/Е. А. Иванцова//Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. -2013. -Т. 1, № 1. -С. 85-90.

- Иванцова, Е. А. Многолетняя динамика численности вредных насекомых в зерновых агроценозах Нижнего Поволжья/Е. А. Иванцова//Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. -2014. -№ 2 (34). -С. 27-32.

- Иванцова, Е. А. Оптимизация фитосанитарного состояния агробиоценозов Нижнего Поволжья: дис.... д-ра с.-х. наук: 06.01.11, 03.00.16/Иванцова Елена Анатольевна. -Саратов, 2009. -453 с.

- Иванцова, Е. А. Экологические проблемы применения пестицидов/Е. А. Иванцова, Ю. В. Калуженкова//Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. -2008. -№ 1. -С. 41-46.

- Иванцова, Е. А. Эколого-фаунистические комплексы зерновых злаковых агроценозов Нижнего Поволжья/Е. А. Иванцова, Е. А. Литвинов//Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. -2006. -№ 6. -С. 24-26.

- Фитосанитарная оптимизация агроэкосистем лесоаграрного ландшафта/Е. А. Крюкова, М. Н. Белицкая. -Волгоград: Изд-во ВНИАЛМИ, 2005. -154 с.

- Чернышев, В. Б. Экологическая защита растений. Членистоногие в агроэкосистеме: учеб. пособие/В. Б. Чернышев. -М.: Изд-во МГУ, 2001. -136 с.

- Brown, V. K. Secondary plant succession: patterns and strategies/V. K. Brown, T. R. E. Southwood//Colonization, Successions and Stabiliti/eds. A. J. Gray, M. J. Crawley, P. J. Edwards. -Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1987. -P. 315-337.

- Dabrowska-Plot, E. The effect of forest-field ecotones on biodiversity of entomofauna and its functioning in agricultural landscape/E. Dabrowska-Plot//Ekol. Pol. -1995. -Vol. 43. -P. 51-78.

- Fresco, L. O. From protecting crops to protecting agriculture production systems/L. O. Fresco//Europ. J of Plant Pathology. XIII Int. Plant Protect Congress. The Hague, the Netherlands, 1995. Abstracts.

- Galeska, B. The effect of woodlots in farmland on functioning of prey-predator systems as exemplified by aphids and aphidiophages/B. Galeska//Ecological Problems of the Lakeland Landscape in North-eastern Poland. -1995. -Vol. 12. -P. 99-111.

- Haber, W. Basic concepts of landscape ecology and their application in land management/W. Haber//Physiol. Ecol. Jpn. -190. -Vol. 27. -P. 131-146.

- Lewis, T. The diversity of insect fauna in a hedgerow and neighbouring fields/T. Lewis//J. Appl. Entom. -1969. -Vol. 113. -P. 453-458.

- Ryszkowski, L. Above ground insects biomass in agricultural landscape of Europe/L. Ryszkowski, J. Karg, G. Margarit, M.G. Paoletti, R. Zlotin//Landscape Ecology and Agroecosystems Trends/eds R. G. H. Bunce, L. Ryszkowski, R. Poincelot, M. G. Paoletti. -1991.

- Tshernyshev, W. B. Ecological pest management (EPM): general problems/W. B. Tshernyshev//IOBC Bulletin. -2001. -Vol. 24. -P. 109-112.