Колебания сердечного ритма у школьников с различным типом вегетативной реактивности

Автор: Холматов Даврон Неъматович, Тагаев Бобуржон Каримжанович, Солиева Гулзира Шухратовна

Журнал: Re-health journal.

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Сердечный ритм у школьников с нормо- и гиперсимпатико-тоническим типами вегетативной реактивности повышается, а у лиц с асимпатико-тоническим типом реагирования снижается. Процесс восстановления сердечной деятельности сопровождается активацией автономного контура регуляции с преобладанием симпатических модуляций, а у школьников с гиперсимпатикото- ническим типом вегетативной реактивности повышается также активность центрального контура регуляции и гуморальных факторов.

Школьники 14-15 лет, сердечный ритм, регуляция сердечной деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/14124974

IDR: 14124974 | УДК: 616.98.5.616.833-08

Текст научной статьи Колебания сердечного ритма у школьников с различным типом вегетативной реактивности

ВЕГЕТАТИВ РЕАКТИВЛИГИ ТУРЛИЧА БЎЛГАН МАКТАБ БОЛАЛАРИДА ЮРАК РИТМИНИНГ ТЕБРАНИШИ

Холматов Д.Н., Тоғаев Б.К., олиев Г.Ш.

Нормо- и гиперсимпатико-тоник типдаги мактаб болаларида юрак ритми ортади, асимпатико-тоник типларда эса ортади. Юрак фаолиятининг тикланиш жараёни бошқарувнинг автоном контур фаоллашуви билан кечади. Гиперсимпатико-тоническим типга тааллуқли болаларда юрак фаоллиги, ҳамда бошқарувнинг марказий контури фаоллиги ва гуморал омиллар фаоллиги ортади.

Калит сўзлар: 14-15 ёш болалар, юрак ритми, юрак фаолиятининг бошқаруви.

Актуальность . В настоящее время нарушения сердечного ритма (НРС) и проводимости, наряду с врожденными пороками сердца, вышли на одно из первых мест в структуре сердечнососудистой патологии у детей [2,3,9,11]. Частота встречаемости тяжелых форм аритмий достигает 1:5000 детского населения, а жизнеугрожающих аритмий - 1:7000. По данным холтеровского мониторирования, от 50 до 90% условно-здоровых детей имеют те или иные нарушения сердечного ритма [8,9,11].

Наиболее распространенные клинические симптомы аритмии, которые могут отмечаться у детей -это пропуск сердечного сокращения, внезапное усиление сердцебиения в груди, чувство, что сердце выпрыгивает из груди, обморочное состояние, головокружение, одышка, боли в груди, потеря сознания [5,7,8].

Каждый возрастной период жизни человека характеризуется своими особенностями. Принято говорить о «критических» периодах развития, которые характеризуются определенной устойчивостью или, наоборот, предрасположенностью тех или иных функций к действию на организм патогенных факторов. Современный учебный процесс предъявляет организму школьников серьезные требования, связанные с необходимостью

усваивать

постоянно увеличивающийся объем воспринимаемой

информации,

получаемой при использовании компьютерных средств и телекоммуникационных сетей. Это сопровождается нагрузкой на все

функциональные системы, в т.ч. и сердечно-сосудистую [1,2,3]. Ряд исследователей отмечает различия в показателях мощности левого желудочка (ЛЖ), ударного объема крови у школьниц с углубленным изучением профильных предметов и занимающихся по стандартной учебной программе, в то время как уровень частоты сердечных сокращений (ЧСС), диастолического артериального давления (АД) у этих групп остается стабильной величиной [4,5]. Большинство исследователей сходятся во мнении,

что к концу школьного периода

развития структура спектра вариабельности сердечного ритма (СР) достигает уровня взрослых [610], однако уровень гемодинамических показателей отличается от уровня взрослых и зависит от пола, возраста и ряда других показателей [2,4,11].

Цель исследования - выявить особенности регуляции стабильности СР у школьников с

различным типом вегетативной

реактивности.

Материалы и методы

исследования . Проведено

динамическое

обследование 80

школьников 14-16 лет,

проживающих в г. Андижане Республика Узбекистана. Было выделено 3 группы: 1-я группа (37 человека) с нормотоническим, 2-я группа (28 человека) с гиперсимпатикотоническим и 3-я группа (15 человек) с асимпатикотоническим типом

сердечно-сосудистой системы исследовали на аппаратно-программном комплексе «Valenta+», АД определяли по методу Короткова. Для выяснения особенностей регуляции и поддержания стабильности СР использовали активную ортостатическую пробу (АОП) и метод кардиоинтервалографии (КИГ). Полученные материалы обработаны с помощью пакета прикладных программ для Windows- 2007. Преобразование рядов R-R- интервалов в кардиоинтервалограмму и математическую обработку кардиоинтервалов производили на КДК «Valenta+». Точность измерения R-R-интервалов составляла 1 мс. Из любой записи

ЭКГ обрабатывали по 300 R-R-интервалов. Рассчитывали ЧСС, наиболее часто встречающееся значение кардиоинтервала в анализируемой кардиоинтервалограмме (Мо),

разницу между максимальным и

реагирования. Состояние минимальным значениями в дина- мическом ряду R-R-интервалов, преобразованных в NN-интервалы кардиоинтервалограммы (АХ), количество кардиоинтервалов, соответствующих модальному классу, выраженное в процентах от общего объема выборки (АМо), индекс вегетативного равновесия (ИВР, отношение АМо/АХ). Индекс напряжения ИН рассчитывали по формуле Р.М. Баевского. Спектральный анализ СР проводили в диапазонах: высокочастотном (HF; 0,1-0,5 Гц), низкочастотном (LF; 0,03-0,1 Гц), сверхнизкочастотном (VLF; менее 0,03 Гц). Определяли абсолютные значения мощностей в указанных диапазонах и рассчитывали нормированные мощности спектров (HF%, LF%, VLF%). Проводили расчет ряда относительных коэффициентов. Различия между группами оценивали по критерию Фишера.

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным основные показатели системной гемодинамики у старшеклассников с различным типом вегетативной реактивности соответствуют общепринятым возрастным нормативам (см. таблицу).

Однако ученики младших классов с асимпатикотоническим типом реагирования (3-я группа) имеют более высокое систолическое (САД) и пульсовое АД (ПАД) по сравнению с нормотоническим (1-я группа) и гиперсимпатикотоническим типом (2-я группа). По остальным показателям АД статистически значимых отличий не выявлено. Ведущим гемодинамическим показателем является минутный объем кровообращения (МОК), напрямую зависящий от уровня потребности организма в кислороде. Средний уровень МОК и систолического выброса (СВ) отмечены также в 3-й группе.

Во всех обследованных группах ритм сердечной деятельности стабилен и поддерживает ЧСС на уровне, соответствующем нижней границе физиологической нормы, и медиана показателя Мо во всех группах одинакова и составляет 0,98. Наименьший уровень ЧСС отмечен у лиц с гиперсимпатикотоническим типом реагирования, в то время как у представителей 1-й и 2-й групп статистически значимых отличий не выявлено. Однако стабильность ЧСС у этих групп отличается.

Так, для 1-й группы с нормотоническим типом характерны наименьший вариационный размах (ВР) и относительно высокая амплитуда моды, а ИН и индекс вегетативной реактивности (ИВР) свидетельствуют об эйтоническом типе реагирования.

Таблица

Показатели центральной гемодинамики у школьников

HF

LF

VLF

ФОН АОП ФОН АОП ФОН АОП норма норма гипер гипер асим асим.

|

Показатели |

Нормотония (n=37) |

Гиперсимпатико-тония (n=28) |

Асимпатикотония (n=15) |

р |

|

САД, мм рт. |

120,0 |

118,0 |

124,5 |

р1,2-3<0,05 |

|

ДАД, мм рт. |

80,00 |

78,00 |

79,50 |

|

|

ПАД, мм рт. |

42,00 |

41,00 |

46,00 |

р1,2-3<0,05 |

|

СДД, мм рт. |

98,20 |

93,90 |

95,35 |

|

|

СВ, мл |

70,80 |

69,40 |

66,66 |

|

|

МОК, л/мин |

4,74 |

4,84 |

4,54 |

р1,2-3<0,01 |

|

СИ, л/мин/м2 |

2,40 |

2,44 |

2,60 |

р1,2-3<0,05 |

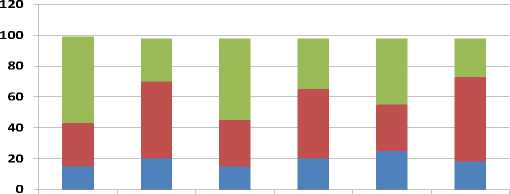

Процентное содержание высокочастотных (HF), медленных (LF) и очень медленных (VLF) волн в спек-тральной характеристике СР в состоянии покоя и при выполнении АОП у подростков

У школьников 2-й группы более высокий вариационный раз- характеристики СР следующие:

мах (р<0,01), низкая АМо (р<0,05) и невысокие показатели ИН и ИВР. У лиц с асимпатикотоническим типом характерны не отличающийся от 1-й группы (ВР), более высокий показатель АМо (р<0,05), свидетельствующий о высокой стабильности СР, а показатели ИН и ИВР - о большем, чем в других группах, участии центрального контура регуляции в этом процессе.

Анализ спектра ЧСС показал высокую мощность частотных характеристик у школьников: медиана этого показателя у юношей 1-й группы - 2198 у.е., 2-й группы -4481 у.е., а в 3-й группе составила 1746 у.е.. В состоянии покоя доля высокочастотных волн I порядка (HF) в общем спектре во всех группах преобладает, далее по общему вкладу следуют медленные волны (LF) и очень медленные волны III порядка (VLF) (Рис.1). Следовательно, на деятельность сердца в большей степени оказывают влияние автономный контур регуляции (в основном, вагус), а также гуморальные факторы.

Выполнение нагрузочного теста (АОП) сопровождалось следующими изменениями по сравнению с состоянием покоя.

У школьников с нормотоническим типом вегетативной реактивности увеличивается ЧСС (на 30±1,67%, р<0,01), а показатель (ВР) остается в прежних пределах, в то время как Мо снижается, АМо возрастает (на 16,7± 1,27%, р<0,05), а уровень ИН и ИВР свидетельствует об асимпатикотоническим типе

67 реагирования, сохраняя ведущее влияние центрального контура регулирования сердечной деятельности. Спектральный анализ свидетельствует о снижении общей мощности частотных характеристик на 40,28±2,3% по отношению к исходному уровню, а также о снижении доли высокочастотных волн и повышении влияния симпатических модуляций (доля LF составляет 52,02±3,11%).

При выполнении АОП у младшеклассников 2-й группы ЧСС возрастает на 36,8±3,6%, при этом

СР становится более стабильным, о чем свидетельствуют уменьшение вариационного размаха на 40,7±2,64% и повышение АМо на 81±5,43%. Поддержание СР после выполнения АОП у этой группы обеспечивается повышением центральных (ИН возрастает в 4,56 раза) и автономных влияний (ИВР увеличивается в 3,04 раза), при этом общая мощность частотных характеристик спектра по отношению к фону снижается в 5,59 раза. Подтверждением этого служат данные спектрального анализа: доля HF составляет 43,45±3,68%, а на долю LF приходится 39,5±2,93%. Кроме этого, следует отметить определенное влияние для лиц этой группы и гуморальных факторов (доля VLF возросла на 5±0,12%).

Для лиц с асимпатикотонической реакцией выполнение АОП приводит к увеличению ЧСС (на 8,8±1,82%, р<0,05). Но при этом стабильность СР снижается по сравнению с состоянием покоя, что проявляется в увеличении вариационного размаха

(на 44,0±3,1%, р<0,001) и АМо (на 22,4±2,5%, р<0,01), а регулирование СР при такой нагрузке не сопровождается подключением существующих нервных механизмов (ИН и ИВР ниже, чем в состоянии покоя). Спектральный анализ показал, что для юношей 3-й группы возрастает в 2,06 раза общая мощность частотных характеристик и преобладающее влияние на стабилизацию СР оказывают симпатические влияния

(LF=54,44±3,17%). Кроме этого,

68 доля парасимпатических модуляций снижается, а гуморальное звено никак не сказывается на восстановлении СР после выполнения

АОП.

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуюто наличии определенных особенностей в регуляции СРу школьников старшеклассниковс различным типом вегетативной реактивности, что демонстрирует разнообразие исполнительных механизмов исследуемой функциональной системы, обеспечивающих стабильность сердечной деятельности в состоянии покоя и при выполнении нагрузочных тестов. Так,

гиперсимпатикотоническим типами

показатели систолического и пульсового АД, а также минутного объема кровообращения. В

независимо от типа реакции у старшеклассников стабильность СР в состоянии покоя обеспечивается преимущественно центральными и автономными (в большей степени парасимпатическими) влияниями. Восстановление СР после выполнения активного ортостаза обеспечивается в большей степени автономным контуром регуляции с преобладанием симпатических модуляций. Причем у лиц с нормотоническим и асимпатикотоническим типом отмечается снижение парасимпатических влияний, а у лиц с гиперсимпатикотоническим типом несколько возрастает и доля гуморальных факторов.

Выводы: У школьников с асимпатикотоническим типом вегетативной реактивности отмечаются более высокие по сравнению с лицами с нормотоническим и состоянии покоя поддержание стабильности СР обеспечивается центральным и автономным контуром регуляции с преобладанием парасимпатических модуляций (ярче выражены и лиц с гиперсимпатикотоническим типом реактивности).

Стабильность СР после ортостатической пробы у юношей с нормо- и — гиперсимпатикотоническим типами вегетативной реактивности повышается, а у лиц с асимпатикотоническим типом реагирования снижается. Процесс восстановления сердечной деятельности сопровождается активацией автономного контура регуляции с преобладанием симпатических модуляций, а у юношей с гиперсимпатикотоничеким типом вегетативной реактивности повышается также активность центрального контура регуляции и гуморальных факторов.