Количественная характеристика суточной активности обыкновенной гадюки

Автор: Коросов Андрей Викторович, Хилков Тимур Николаевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 (96), 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлена методика изучения суточной активности обыкновенной гадюки при помощи актографа. Показаны методы анализа суточных актограмм, позволяющие дать количественную характеристику поведения гадюки.

Обыкновенная гадюка, суточная активность, актограф, актограмма

Короткий адрес: https://sciup.org/14749468

IDR: 14749468 | УДК: 57.084

Текст научной статьи Количественная характеристика суточной активности обыкновенной гадюки

Представлена методика изучения суточной активности обыкновенной гадюки при помощи актографа. Показаны методы анализа суточных актограмм, позволяющие дать количественную характеристику поведения гадюки. Ключевые слова: обыкновенная гадюка, суточная активность, актограф, актограмма

На Севере перемещения обыкновенной гадюки в течение суток (суточная активность) в основном связаны с терморегуляцией. В условиях Карелии гадюка может нагреваться до оптимальной температуры (28–35 °C) только под прямыми лучами солнца или в легких укрытиях (температура субстрата и подземных убежищ много ниже). Удовлетворение потребности в тепле обслуживает комплекс поведенческих реакций на разнообразные факторы внешней среды. Ранний выход на поверхность почвы, смена убежищ во время баскин-га, терпеливое пережидание временного затенения или дождя, своевременный уход в ночное укрытие – все эти акты поведения зависят от разных факторов среды и требуют пристального внимания.

Для количественного исследования поведения животных предлагается использовать актографы различных конструкций [1], [2], [3]. Эти приборы позволяют изучать реакции животных на факторы по отдельности и тем самым точно устанавливать зависимость суточной активности от условий обитания. В число основных параметров входят длительность дня и ночи, градиент и колебания температуры, освещенности, режим питания, пол, возраст, состояние здоровья особей.

В представленной работе рассмотрена технология обработки данных по суточной активности обыкновенной гадюки, полученных при лабораторных исследованиях с помощью спроектированного авторами актографа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

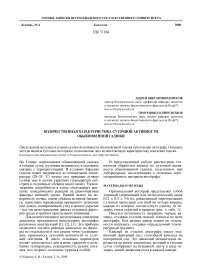

Оригинальный актограф представляет собой длинный (деревянный или металлический) ящик (0.2 х 0.2 х 3.6 м), разделенный перегородками с узкими проходами для змей на четыре камеры, каждая из которых соответствует одному из четырех типов укрытий в природе (рис. 1, табл. 1).

Имеется возможность закрывать первые камеры, создавая условия полной темноты во всем актографе. Пол разных камер можно по отдельности нагревать, создавая определенный температурный градиент.

Каждый из отделов актографа имеет подвижный фанерный пол, способный качаться на поперечной оси. Это движение механически передается на рычаг самописца, который в течение суток отображает на бумажной ленте в виде четырех линий движения пола в каждой камере.

Рис. 1. Схема актографа (в разрезе). С – самописец, К – камеры, П – подвижный пол, Н – нити передачи

Таблица 1

Типы укрытий гадюки в природе и в актографе

|

К |

Укрытие в природе |

Камера актографа |

Поток радиации |

|

1 |

открытый участок; прямой свет |

открытая |

полный |

|

2 |

сухая трава; ажурная полутень |

полуоткрытая |

ослабленный |

|

3 |

живая трава, камни; сплошная тень |

закрытая |

рассеянный |

|

4 |

подземное укрытие; полная темнота |

закрытая |

нет |

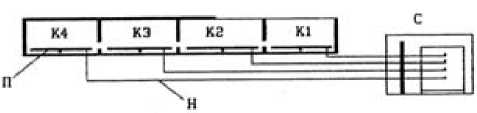

В качестве самописцев выступали барабаны с часовым механизмом от стандартных метеорологических гигрографов и термографов. Присутствие змеи в той или иной камере регистрируется как отклонение пера самописца от прямой линии. Совокупность этих линий дает акто-грамму – графическую характеристику поведения гадюки (рис. 2).

Первичная обработка суточной актограммы состоит в том, чтобы определить, в какой камере преимущественно пребывала гадюка в течение каждых 5 минут на протяжении суток (табл. 2). Интервал времени меньше 5 мин физически невозможно различить на ленте актографа длиной

30 см. Таким образом, всего в течение суток регистрировалось 24 ч х 60 мин / 5 мин = 288 актов активности гадюки.

Дальнейшая обработка данных из табл. 2 должна состоять в их обобщении. Один вариант заключается в определении «бюджета времени» – количества минут, проведенных гадюкой в данном укрытии в течение каждого часа (табл. 3, Т t ), и в определении средней продолжительности пребывания змеи в разных камерах в течение суток (табл. 3, M Т ).

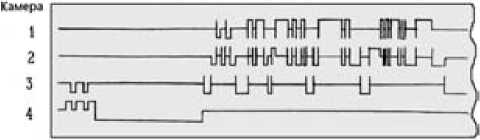

Помимо этого, можно рассчитать следующие два параметра (табл. 4). «Среднечасовое укрытие» – средний номер камеры пребывания гадюки в течение каждого часа ( M К ) – характеризует местоположение гадюки со значениями факторов, наиболее близкими к ее потребностям. «Почасовая подвижность» – стандартное отклонение номера камеры пребывания гадюки в течение каждого часа ( S К ) – отражает процесс поиска змеей оптимальных условий.

Кроме названных статистических параметров смены укрытий, ключевыми характеристиками суточной активности выступают время (момент) выхода гадюки из убежища, продолжительность активного периода и момент окончательного ухода в убежище.

1 2 3 4 5 8 7 8 3 10 II 12 13 И 15 16 17 18 19 20 21 ч

Рис. 2. Фрагмент записи суточной актограммы гадюки (самка, температура зафиксирована, естественный фотопериод)

Таблица 2

Оцифрованная суточная актограмма:

номер камеры, в которой змея преимущественно пребывала в течение каждых 5 мин на протяжении суток (данные рис. 2)

Минуты

Время суток, ч

|

1 1 |

2 1 |

3 |

4 |

5 1 |

6 |

7 1 |

8 |

9 |

1 10 1 |

11 1 |

12 1 |

13 1 |

14 1 |

15 1 |

16 1 |

17 1 |

18 1 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

|

|

1–5 |

4 |

3 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

3 |

1 |

3 |

1 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

1 |

3 |

2 |

4 |

|

5–10 |

4 |

3 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

3 |

1 |

2 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

1 |

4 |

2 |

3 |

|

10–15 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

2 |

1 |

1 |

2 |

2 |

1 |

1 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

1 |

4 |

2 |

3 |

|

15–20 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

2 |

2 |

1 |

2 |

2 |

1 |

1 |

2 |

2 |

2 |

1 |

2 |

2 |

4 |

3 |

3 |

|

20–25 |

3 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

2 |

2 |

1 |

3 |

2 |

1 |

1 |

2 |

3 |

2 |

1 |

1 |

2 |

3 |

3 |

3 |

|

25–30 |

3 |

3 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

1 |

2 |

2 |

3 |

2 |

1 |

1 |

1 |

3 |

2 |

1 |

1 |

2 |

3 |

4 |

3 |

|

30–35 |

3 |

3 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

1 |

2 |

2 |

2 |

1 |

2 |

1 |

1 |

3 |

2 |

2 |

1 |

2 |

3 |

4 |

3 |

|

35–40 |

4 |

3 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

1 |

2 |

2 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

1 |

2 |

2 |

4 |

3 |

|

40–45 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

2 |

3 |

1 |

2 |

1 |

3 |

1 |

2 |

3 |

2 |

2 |

1 |

3 |

2 |

4 |

2 |

|

45–50 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

2 |

3 |

1 |

1 |

1 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

1 |

1 |

3 |

1 |

4 |

2 |

|

50–55 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

3 |

1 |

3 |

1 |

1 |

1 |

3 |

1 |

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

3 |

1 |

4 |

3 |

|

55–60 |

3 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

3 |

1 |

3 |

1 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

3 |

1 |

4 |

4 |

Таблица 3

Время суток, ч

Суточный бюджет времени гадюки: число минут Тt из каждого часа суток, в течение которых она пребывала в определенной камере (данные табл. 2)

|

1 |

]2 |

1 3 |

]4 |

]5 |

16 1 |

7 |

1 8 1 9 |

1 10 |

1 11 1 |

12 13 14 15 16 |

17 т |

18 7 |

19 Л |

20 |

21 1 |

22 |

23 |

24 MТ |

|

|

К1 К2 К3 К4 |

0 0 20 40 |

0 0 25 35 |

0 0 0 60 |

0 0 0 60 |

0 0 0 60 |

0 0 0 60 |

0 0 0 60 |

0 25 0 25 10 10 50 0 |

15 25 20 0 |

35 20 5 0 |

25 35 20 55 25 25 25 25 5 35 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 |

0 30 30 0 |

10 50 0 0 |

40 20 0 0 |

40 20 0 0 |

15 25 20 0 |

15 10 20 15 |

0 15 10 35 |

0 14.8 10 15.2 40 9.79 10 20.2 |

|

С |

реднечасовое |

у |

крытие |

( M |

К ) и |

почасовая подвижность ( SК ) |

Таблица 4 гадюки |

||||||||||||

|

Время суток, ч |

|||||||||||||||||||

|

1 |

2п |

31 |

41 |

57 |

6Т |

71 |

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |

24 |

|||||||||||

|

M К S К |

3.7 0.5 |

3.6 0.5 |

4 0 |

4 0 |

4 0 |

4 0 |

4 0 |

3.8 1.8 0.4 0.8 |

2.1 1.5 1.8 0.8 0.7 0.8 |

1.4 1.9 1.1 1.6 2.5 0.5 0.8 0.3 0.5 0.5 |

1.8 0.4 |

1.3 0.5 |

1.3 0.5 |

2.1 0.8 |

2.6 1.2 |

3.3 0.9 |

3 0.6 |

2.59 1.19 |

|

Таблица 5

Комбинация значений факторов среды, задаваемых при наблюдении

|

за поведением гадюк в актографах |

|||||

|

Й о |

Пол |

Суточная динамика температуры |

Градиент температуры между камерами |

Фотопериод |

Градиент освещенности по камерам |

|

1 |

самка |

естественная |

естественный |

естественный |

естественный |

|

2 |

самка |

отсутствует |

отсутствует |

естественный |

естественный |

|

3 |

самец |

отсутствует |

отсутствует |

отсутствует |

искусственный |

Материалом для дальнейшего анализа послужили наблюдения (1993 г.) за активностью двух самок и самца в течение 5 дней в актогра-фах, где были созданы существенно разные условия, рассмотренные в табл. 5. Представленные выше характеристики были рассчитаны в среднем по каждой особи для всех дней наблюдений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Под активностью мы понимаем любую форму поведения гадюки, которая позволяет ей поддерживать наиболее комфортную температуру тела, избегать неблагоприятных воздействий среды и выбирать оптимальные. Можно различать две стороны поведения гадюки: перемещения между укрытиями и отсутствие движений. Внешне «пассивное» прогревание на поверхности почвы неподвижной змеи представляет собой форму активности, поскольку змея контролирует свое состояние и сохраняет готовность к поиску оптимума, если текущие условия изменятся. В условиях циркадной и стохастической динамики факторов среды змеи практически постоянно ведут поиск условий, при которых температура их тела приблизилась бы к оптимальным значениям. Результатом этих поисков становится пребывание животных на поверхности почвы, в траве, камнях и других укрытиях, где они получают необходимую тепловую энергию от солнца или окружающих предметов.

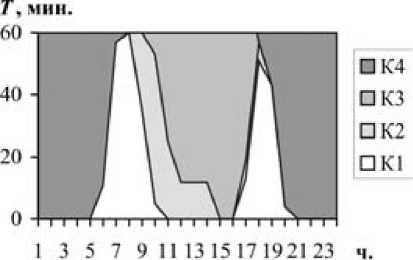

Для изучения деталей этого поведения были проведены три опыта с использованием актогра- фов. Первый из них проводился летом (июль) в естественных условиях (рис. 3). Змеи выходят из глубоких укрытий на освещенные прогреваемые солнцем участки в 6–8 ч. По мере роста температуры тела и приближения ее к критическому значению (оно отличается у животных разного пола, возраста и состояния) гадюки начинают отыскивать укрытия с тепловым потоком меньшей интенсивности. С 9 до 10 ч змеи находятся в тени второй камеры («трава»), с 11 до 17 ч гадюки – в сплошной тени третьей камеры. В 17–18 ч наблюдается повторное появление животных на открытых участках, прогревшихся в течение дня. По мере роста отрицательной радиации с 19 до 20 ч гадюки перемещаются в глубинные («подземные») укрытия, где проводят всю ночь.

Рис. 3. Среднее укрытие (M), подвижность (S) и суточный бюджет времени (Т) гадюки при естественной динамике температуры и освещенности

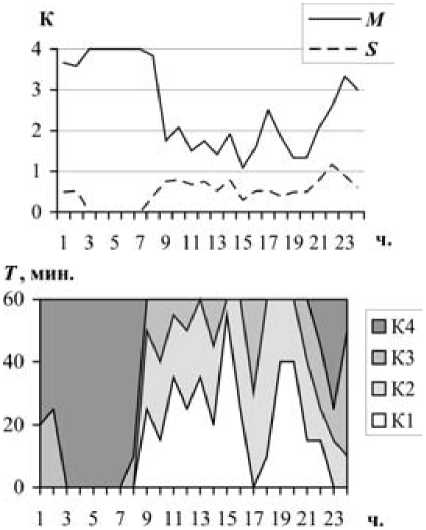

Рис. 4. Среднее укрытие ( M ), подвижность ( S ) и суточный бюджет времени ( Т ) гадюки при естественном фотопериоде и неизменной температуре во всех камерах

I 3 5 7 9 11 13 15 17 1921 23 ч.

Рис. 5. Среднее укрытие ( M ), подвижность ( S ) и суточный бюджет времени ( Т ) гадюки при постоянном освещении и неизменной температуре во всех камерах

Второй опыт проходил летом в помещении при естественном изменении освещенности и постоянной температуре (18–21 °С) (рис. 4). Смена укрытий в течение суток проходит аналогично: днем змеи находятся в открытых камерах, а к ночи переходят в закрытые камеры и не двигаются ( S = 0). Отличительные особенности их поведения состоят в том, что днем гадюки не покидают открытой камеры, поскольку не испытывают перегрева. В то же время, днем они постоянно перемещаются ( S ≈ 0.8), стремясь отыскать лучшие условия обогрева, поскольку температура в открытой камере существенно ниже оптимальной. Эти материалы ясно показывают, что свет является одним из важных факторов регуляции циркадного ритма активности гадюки.

В третьем опыте поддерживались постоянные температура воздуха (20 °С) и освещенность (рис. 5). Круглые сутки гадюки проявляли повышенную спонтанную активность ( S ≈ 1), перемещаясь в пределах замкнутого актографа, видимо, в поисках более высокой температуры среды. Посещаемость всех камер была примерно одинакова.

Представленные данные позволяют в первом приближении обсудить роль факторов среды в су- точной активности обыкновенной гадюки. Солнечная радиация обеспечивает необходимый нагрев тела, тем самым «удерживает» змей на поверхности почвы. Однако избыточное излучение выступает в роли негативного агента среды, который изгоняет змею с открытых мест в укрытия. Температура средовых компонентов (воздуха, субстрата) в отсутствие прямой инсоляции также обеспечивает поддержание относительно высокой температуры тела и тем самым позволяет гадюке оставаться в том или ином укрытии. Освещенность определяет время утреннего выхода гадюки из подземного убежища, то есть выступает в роли сигнала благоприятной тепловой обстановки.

В целом обыкновенная гадюка демонстрирует очень простые («автоматические») реакции на рассмотренные факторы среды, которые позволяют подойти к изучению деталей ее поведения с помощью автоматной модели [4].

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы признательны Э. В. Ивантеру за помощь в организации стационарных исследований.

Список литературы Количественная характеристика суточной активности обыкновенной гадюки

- Гранин В. И., Ушаков В. А., Щербак Н. Н. Фенология. Сезонная и суточная активность//Руководство по изучению земноводных и пресмыкающихся. Киев: Наукова думка, 1989. С. 125-128.

- Калабухов Н. И. Методика экспериментальных исследований по экологии наземных позвоночных. М.: Советская наука, 1951. 177 с.

- Козлов В. И., Кузнецов Н. И. Прибор для регистрации суточной активности птиц-дуплогнездников и мелких зверей-норников//Зоол. журн. 1958. Т. 37. Вып. 8. С. 1264-1268.

- Коросов А. В. Имитационное моделирование в среде MS Excel (на примерах из экологии). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. 212 с.