Количественная оценка биологического выноса 137Cs из почвы наземной массой мятликовых трав при внесении минеральных удобрений

Автор: Пакшина С.М., Белоус Н.М., Силаев А.Л., Смольский Е.В.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается проблема повышения транспирации посевов и снижения удельной активности 137Cs в наземной части мятликовых трав при внесении минеральных удобрений. При этом отмечается, что все данные представлены для погодно влажного периода и могут претерпевать изменения при пониженной влажности почв. Внесение минеральных удобрений в аллювиальную луговую песчаную почву позволяет получать продукцию кормопроизводства, удовлетворяющую Ветеринарным правилам и нормам ВП 13-5-13/06-01. По эффективности снижения биологического выноса 137Cs с 1 т транспирирующей влаги в первый и второй укосы мятликовых трав удобрения расположились в следующую последовательность: P60K60 > P60K45 > N45P60K75 > N45P60K60 > N60P60K45 > N60P60K90 > N60P60K75 > N60P60K60. Установлено, что биологический вынос 137Cs продукцией растениеводства зависит не только от дозы калия в составе полного минерального удобрения, достатка азота, но и соотношения доз азота и калия. Недостаток калия в составе удобрения растения для синтеза органических веществ пополняют ионами 137Cs. Для получения кормов с удельной активностью 137Cs, менее допустимого уровня, равного 400 Бк/кг, при внесении полного минерального удобрения отношение калия к азоту должно составлять более 1,5 при условии достатка азота на аллювиальных луговых песчаных почвах при высокой плотности загрязнения. Выведено уравнение биологического выноса 137Cs наземной массой мятликовых трав, которое устанавливает связь между удельной активностью данного радионуклида в продукции с транспирацией посевов мятликовых трав. Уравнение позволяет решать задачу размещения культур на таких почвах, на которых обеспечивается минимальный биологический вынос 137Cs продукцией растениеводства. Эта задача решается при наличии картограмм полей по величине почвенной константы.

Естественные кормовые угодья, радиоактивное загрязнение, аллювиальная почва, мятликовые культуры, корма, минеральные удобрения, обработка почвы, транспирация, биологический вынос

Короткий адрес: https://sciup.org/170170327

IDR: 170170327 | DOI: 10.21870/0131-3878-2017-26-4-99-110

Текст научной статьи Количественная оценка биологического выноса 137Cs из почвы наземной массой мятликовых трав при внесении минеральных удобрений

В 60-е годы прошлого века появились работы, в которых исследовалось влияние минеральных удобрений на процесс транспирации посевов сельскохозяйственных культур [1-4]. Было изучено влияние азотных, фосфорных, калийных удобрений и их сочетания на транспирацию посевов вегетационных и полевых опытов. Было установлено, что различные дозы и состав минеральных удобрений позволяют регулировать интенсивность транспирации. На различных почвах транспирация хлопчатника была наибольшей при применении полного минерального удобрения (NPK). По вариантам опыта получен следующий ряд убывания транспирации под действием внесённых удобрений:

NPK > NP > N(1/3)PK > NK > без удобрений. (1)

Цель данной работы – исследование связи между транспирацией и биологическим выносом 137Cs наземной частью мятликовых трав и её количественная оценка при внесении минеральных удобрений. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

Пакшина С.М. – проф., д.б.н.; Белоус Н.М. – проф., д.с.-х.н.; Силаев А.Л. – зав. каф., доц., к.с.-х.н.; Смольский Е.В.* – доц., к.с.-х.н.

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ.

-

1) поставить луговой опыт с различным количеством вариантов доз и соотношений минеральных удобрений;

-

2) рассчитать биологический вынос 137Cs наземной частью мятликовых трав с 1 т транс-пирирующей влаги;

-

3) вывести уравнение, устанавливающее связь между удельной активностью 137Cs в наземной части трав и транспирацией посевов.

Материалы и методы

Экспериментальные исследования проводили в Новозыбковском районе Брянской области на луговом участке центральной поймы р. Ипуть в 2009-2014 гг. Почва опытного участка (аллювиальная луговая маломощная среднегумусная песчаная на супесчаном аллювии) имеет следующее строение профиля: А Д (0-4), А 1 (4-25), В 1 (25-37), В g (37-62), С g (62-90). Содержание гумуса составляет 3,08-3,33%, подвижного фосфора – 620-840 мг/кг, обменного калия – 133-180 мг/кг, pH KCL – 5,2-5,6, ёмкость катионного обмена – 14,9 мг-экв/100 г, удельная поверхность почвы составляла 10,78 м2/г.

Плотность загрязнения 137Cs почвы опытного участка после 2008 г. при обработке дискованием составила на вариантах 1-9 соответственно 726, 788, 841, 788, 814, 788, 838, 791, 768 кБк/м2. Интервал значений составил 726-841 кБк/м2 (13-17 Ки/км2). Плотность загрязнения 137Cs почвы после вспашки плугом на вариантах 1-9 составила соответственно 493, 589, 630, 539, 523, 552, 542, 546, 539 кБк/м2. Интервал значений составил 493-630 кБк/м2 (13-17 Ки/км2). Плотность поверхностного загрязнения на всех вариантах опыта была высокой, но после вспашки с оборотом пласта была ниже, чем после дискования.

Агротехнические мероприятия предусматривали дискование почвы дисковыми боронами БДФ-2,4 и вспашку плугом ПН-3-35 с последующим посевом мятликовой травосмеси. Типичная для региона травосмесь включала овсяницу луговую ( Festuca pratensis Huds. ) (6 кг/га), лисохвост луговой ( Alopecurus pratensis L. ) (5 кг/га), двукисточник тростникововидный ( Phalaroides arundinacea L. ) (7 кг/га).

В качестве удобрений применяли аммиачную селитру, суперфосфат простой гранулированный, хлористый калий.

Схема опыта – двухфакторная. Первый фактор – система минеральных удобрений: 1. Контроль (без удобрения); 2. P 60 K 90 ; 3. N 90 P 60 K 90 ; 4. N 90 F 60 K 120 ; 5. N 90 P 60 K 150 ; 6. P 60 K 120 ; 7. N 120 P 60 K 120 ; 8. N 120 F 60 K 150 ; 9. N 120 F 60 K 180 . Второй фактор – способ улучшения естественных кормовых угодий: поверхностное (дискование) и коренное (вспашка) улучшение. Удобрения вносили ежегодно: азотные, калийные в два приёма (половина расчётной дозы под первый укос, половина – под второй укос), а фосфорные в один приём (полной дозой под первый укос).

Площадь посевной делянки – 63 м2, уборочной – 24 м2, повторность вариантов опыта – трёхкратная. Учёт урожая зелёной массы проводили сплошным поделяночным методом путём скашивания травостоя косилкой Е-302 и последующего взвешивания. Урожайность сухого вещества определяли путём высушивания зелёной массы с 1 м2 до воздушно-сухого состояния с последующим пересчётом на сено. В год проводили 2 укоса (первый укос – 01.06-10.06; второй укос – 25.08-01.09).

Расчёты суточных значений прямой, рассеянной, отражённой радиации проводили по методу трапеций [5], суммарный суточный радиационный баланс рассчитывали с учётом попра- вок, взятых из работы [6]. Коэффициент использования фотосинтетически активной радиации (ФАР) рассчитывался по формуле Б.И. Гуляева, Н.А. Ефимовой, Х.Г. Тооминга [7], транспирация – по формуле Х. Пенмана [8], испаряемость в период весенне-летней вегетации – по формуле М.И. Будыко [9].

Результаты исследования и обсуждение

В табл. 1 представлены данные фитоклиматических условий в период весенне-летней ве- гетации в разные годы.

Таблица 1

Фитоклиматические условия весенне-летней вегетации посевов сеяных мятликовых трав в разные годы

|

Показатель |

2009 г. |

2010 г. |

201 |

1 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

|||||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

|

Σ в Вс |

394 |

569 |

439 |

688 |

432 |

485 |

389 |

737 |

395 |

786 |

469 |

688 |

|

Σ в Q ф |

266 |

369 |

268 |

426 |

256 |

336 |

263 |

501 |

247 |

463 |

328 |

358 |

|

Т, 0С |

13,9 |

19,4 |

16,2 |

25,0 |

16,3 |

21,1 |

16,3 |

21,2 |

18,0 |

20,9 |

17,2 |

21,2 |

|

L |

2,47 |

2,46 |

2,47 |

2,45 |

2,47 |

2,45 |

2,47 |

2,45 |

2,46 |

2,45 |

2,46 |

2,45 |

|

Σ в Е 0 |

160 |

231 |

178 |

281 |

175 |

198 |

158 |

301 |

161 |

321 |

191 |

281 |

|

Σ в H |

75,8 |

155,3 |

86,7 |

200,7 |

84,1 |

169,1 |

86,6 |

170,0 |

96,6 |

168,1 |

93,2 |

167,2 |

|

ΣН в -Σ в Е 0 |

-84 |

-76 |

-91 |

-80 |

-91 |

-29 |

-71 |

-131 |

-64 |

-153 |

-98 |

-114 |

|

КУ |

0,47 |

0,67 |

0,49 |

0,71 |

0,48 |

0,85 |

0,55 |

0,56 |

0,60 |

0,52 |

0,49 |

0,59 |

Примечание: Σ в Вс – сумма суточных значений радиационного баланса в период вегетации, МДж/м2; Σ в Q ф –сумма суточных значений в течение вегетации фотосинтетически активной радиации, МДж/м2; Т, °С – температура воздуха в градусах Цельсия; L – удельная теплота парообразования, МДж/кг; Σ в Е 0 – испаряемость за период вегетации, мм; Σ в H – сумма осадков за период вегетации, мм; ΣН в -Σ в Е 0 – дефицит влаги в период вегетации, мм; КУ –коэффициент увлажнения; 1 – период вегетации до первого укоса; 2 – период вегетации от первого до второго укоса.

Сумма суточных значений радиационного баланса в период от первого укоса до второго превышала это значение от возобновления вегетации до первого укоса. Максимальные значения суточных сумм радиационного баланса в течение вегетации наблюдали в 2010, 2012, 2013, 2014 гг., которые соответственно равны 688; 737; 786; 688 МДж/м2 в период от первого укоса до второго. Суммарная испаряемость за период вегетации в 2009-2014 гг. составила соответственно 391; 459; 373; 459; 482; 472 мм. Максимальный дефицит влаги сложился в 2010, 2012, 2013 и 2014 гг. от первого до второго укоса. Анализ фитоклиматических условий выращивания сеяных мятликовых трав показывает, что вегетация посевов в 2010, 2012, 2013 гг. проходила при неблагоприятном водном и радиационном режимах (табл. 1).

В табл. 2 представлена динамика удельной активности 137Cs зелёной массы травосмеси первого и второго укосов (Бк/кг) при внесении минеральных удобрений на фоне обработки почвы обычным плугом.

Таблица 2

Динамика удельной активности 137Cs зелёной массы травосмеси (Бк/кг)

|

Первый укос |

Второй укос |

|||||||||||

|

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

|

|

Контроль |

566 |

850 |

791 |

760 |

1046 |

1306 |

525 |

553 |

585 |

806 |

1218 |

1196 |

|

P 60 K 45 |

112 |

84 |

175 |

150 |

138 |

98 |

95 |

87 |

83 |

132 |

131 |

128 |

|

P 60 K 60 |

236 |

198 |

236 |

320 |

352 |

296 |

232 |

241 |

240 |

295 |

341 |

370 |

|

N 45 P 60 K 45 |

66 |

118 |

135 |

191 |

167 |

197 |

63 |

233 |

115 |

221 |

168 |

188 |

|

N 45 P 60 K 60 |

28 |

82 |

103 |

115 |

127 |

118 |

32 |

128 |

98 |

99 |

132 |

126 |

|

N 45 P 60 K 75 |

38 |

80 |

83 |

98 |

109 |

98 |

40 |

56 |

87 |

108 |

121 |

117 |

|

N 60 P 60 K 60 |

89 |

96 |

113 |

113 |

146 |

170 |

83 |

124 |

110 |

150 |

156 |

242 |

|

N 60 P 60 K 75 |

33 |

78 |

108 |

81 |

101 |

92 |

31 |

96 |

99 |

88 |

98 |

91 |

|

N 60 P 60 K 90 |

12 |

62 |

52 |

65 |

86 |

68 |

12 |

74 |

81 |

79 |

52 |

46 |

Динамика удельной активности совпадает с динамикой радиационного баланса и испаряемости. При минимальном значении Σ в Вс в 2009 г. наблюдали минимальные значения удельной активности 137Cs в фитомассе травосмеси в первый и второй укосы. В годы с повышенными значениями Σ в Вс (2010, 2012, 2013 гг.) наблюдали увеличение удельной активности 137Cs в фитомассе травосмеси.

В табл. 3 приведена динамика относительной транспирации посевов мятликовых трав при внесении минеральных удобрений на фоне обработки почвы обычным плугом.

Таблица 3

Динамика относительной транспирации (Σ в Е т / Σ в Е 0 ) посевов травосмеси

|

Первый укос |

Второй укос |

|||||||||||

|

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

|

|

Контроль |

0,45 |

0,40 |

0,45 |

0,43 |

0,61 |

0,49 |

0,16 |

0,06 |

0,15 |

0,05 |

0,16 |

0,13 |

|

P 60 K 45 |

1,40 |

0,99 |

0,62 |

0,77 |

1,22 |

0,96 |

0,38 |

0,09 |

0,31 |

0,09 |

0,31 |

0,43 |

|

P 60 K 60 |

2,06 |

1,82 |

1,85 |

1,23 |

2,10 |

1,45 |

0,78 |

0,23 |

0,76 |

0,20 |

0,55 |

0,71 |

|

N 45 P 60 K 45 |

2,11 |

1,89 |

1,86 |

1,40 |

2,19 |

1,55 |

0,8 |

0,23 |

0,82 |

0,21 |

0,58 |

0,76 |

|

N 45 P 60 K 60 |

2,61 |

2,35 |

1,96 |

1,70 |

2,52 |

1,62 |

0,83 |

0,23 |

0,86 |

0,23 |

0,67 |

0,87 |

|

N 45 P 60 K 75 |

0,99 |

0,89 |

1,02 |

0,85 |

1,30 |

1,06 |

0,42 |

0,13 |

0,35 |

0,12 |

0,34 |

0,48 |

|

N 60 P 60 K 60 |

2,37 |

2,13 |

2,00 |

1,56 |

2,56 |

1,72 |

0,83 |

0,42 |

0,92 |

0,28 |

0,70 |

0,93 |

|

N 60 P 60 K 75 |

2,57 |

2,31 |

2,06 |

1,65 |

2,71 |

1,96 |

0,85 |

0,47 |

0,95 |

0,32 |

0,73 |

0,98 |

|

N 60 P 60 K 90 |

2,67 |

2,40 |

2,24 |

1,77 |

2,83 |

2,05 |

1,24 |

0,49 |

0,96 |

0,35 |

0,74 |

1,03 |

Относительная транспирация характеризует биодоступность почвенной влаги корневой системой посевов. Эта количественная характеристика получила название «коэффициент вла-гообеспеченности», «индекс стресса». По величине Σ в Е т / Σ в Е 0 оценивают потребность во влаге посевов культур, начало полива в орошаемых условиях земледелия [4]. При оптимальных условиях водного режима относительная транспирация культур составляет 0,7-0,85 [10]. Значение относительной транспирации, большее 1, указывает на то, что посевы до первого укоса использовали грунтовую воду. В период вегетации от первого до второго укоса относительная транспирация не достигала оптимального значения в засушливые годы (2010, 2012, 2013 гг.). Минеральные удобрения повышали относительную транспирацию в 2009, 2011, 2014 гг. до оптимального значения. Следует отметить, что посевы, возделываемые на аллювиальной песчаной почве без внесения минеральных удобрений, на контроле, не используют свободную грунтовую воду в период вегетации до первого укоса. В период от первого до второго укоса наблюдается дальнейшее снижение биодоступности влаги и транспирации.

Для выяснения роли обработки почвы перед посевом трав был рассчитан биологический вынос 137Cs с 1 т транспирирующей влаги на всех вариантах опыта в каждый год исследований. В результате получены данные биологического выноса 137Cs с 1 т транспирирующей влаги до первого и второго укосов на вариантах при разной обработке почвы в среднем за годы исследований (табл. 4).

Установили, что до первого укоса по эффективности снижения биологического выноса 137Cs при обработке почвы дискованием и вспашкой минеральные удобрения расположились в следующие последовательности:

P 60 K 60 > P 60 K 45 , (2)

N 45 P 60 K 75 > N 45 P 60 K 60 > N 60 P 60 K 45 , (3)

N 60 P 60 K 90 > N 60 P 60 K 75 > N 60 P 60 K 60 . (4)

Таблица 4

Биологический вынос 137Cs с 1 т транспирирующей влаги до первого и второго укосов сеяных мятликовых трав при улучшении кормовых угодий

|

Первый укос |

Второй укос |

||||||||

|

Система удобрения |

Дискование |

Вспашка |

Система удобрения |

Дискование |

Вспашка |

||||

|

Бк/1 т воды |

Ак/Аi |

Бк/1 т воды |

Ак/Аi |

Бк/1 т воды |

Ак/Аi |

Бк/1 т воды |

Ак/Аi |

||

|

Контроль |

10324 |

- |

7548 |

- |

Контроль |

9404 |

- |

6560 |

- |

|

P 60 K 45 |

800 |

13 |

1216 |

6 |

K 45 |

960 |

10 |

1196 |

5 |

|

P 60 K 60 |

676 |

15 |

724 |

10 |

K 60 |

756 |

12 |

720 |

9 |

|

N 45 P 60 K 45 |

2700 |

4 |

2340 |

3 |

N 45 K 45 |

2760 |

3 |

2192 |

3 |

|

N 45 P 60 K 60 |

1408 |

7 |

1252 |

6 |

N 45 K 60 |

1240 |

8 |

1328 |

5 |

|

N 45 P 60 K 75 |

860 |

12 |

816 |

9 |

N 45 K 75 |

824 |

11 |

836 |

8 |

|

N 60 P 60 K 60 |

1068 |

10 |

1044 |

7 |

N 60 K 60 |

900 |

10 |

1148 |

6 |

|

N 60 P 60 K 75 |

524 |

20 |

696 |

11 |

N 60 K 75 |

560 |

17 |

680 |

10 |

|

N 60 P 60 K 90 |

448 |

23 |

492 |

15 |

N 60 K 90 |

372 |

25 |

472 |

14 |

Примечание: Ак, Ai – соответственно удельная активность 137Cs в зелёной массе на контроле и вариантах.

Ко второму укосу при обработке почвы дискованием и вспашкой по эффективности снижения биологического выноса 137Cs минеральные удобрения расположились в следующие по- следовательности:

K 60 > K 45 ,

N 45 K 75 > N 45 K 60 > N 45 K 45 ,

N 60 K 90 > N 60 K 75 > N 60 K 60 .

Как следует из последовательностей (2-7), при внесении полного минерального удобрения при равной дозе фосфорного удобрения увеличение дозы калия снижает удельную активность 137Cs. Элементы N и K выполняют разные функции в растительном организме.

Азот является органогенным элементом, входит в состав всех аминокислот, белков, АТФ, ферментов, нуклеиновых кислот, хлорофилла, витаминов. Калий участвует в регуляции водного режима, в виде ионов калия входит в состав клеточного сока в вакуолях растительных клеток, входит в состав ферментов, участвующих в фотосинтезе. Следовательно, образование органических веществ в растении зависит не только от наличия калия, но и соотношения азота и калия в составе внесённого минерального удобрения.

На естественных кормовых угодьях без внесения азотных удобрений, чем выше доза калия, тем меньше биологический вынос 137Cs с 1 т транспирирующей влаги, независимо от вида обработки почвы в течение всей вегетации. При дозе внесения калийного удобрения (К 45 ) для протекания процесса фотосинтеза и образования органических веществ растения испытывали недостаток ионов калия и пополняли его за счёт ионов цезия, в том числе 137Cs.

Добавление к естественному фону минерального азота в дозе N 45 и равной дозы калия (К 45 ) вызвало увеличение биологического выноса 137Cs с 1 т транспирирующей влаги. Увеличение дозы калия до К 60 и К 75 резко снизило биологический вынос 137Cs. Соотношение N/K, равное 1, указывает на недостаток ионов калия для протекания процесса фотосинтеза.

Увеличение дозы азота до N 60 и увеличение дозы калия до соотношения N/K, равного 1,5, понизило вынос 137Cs до минимального значения, равного в опыте около 400 Бк/кг с 1 т транс-пирирующей влаги. Таким образом, биологический вынос 137Cs зависит не только от дозы калия, но и соотношения азота и калия.

Следует отметить, что на контрольном варианте предпосевная вспашка почвы на глубину 20-25 см существенно снизила биологический вынос 137Cs с 1 т транспирирующей влаги по сравнению с дискованием к первому и второму укосам трав. Вспашка почвы повышает общую пористость, разрушает сеть тонких капилляров, изменяет соотношение между объёмами пор разного размера. В капиллярах, заполненных влагой, с увеличением размера пор повышается объём жидкости, находящейся за пределами двойного электрического слоя (ДЭС). Объёмная жидкость содержит значительно меньше ионов 137Cs, чем жидкость в пределах ДЭС [11]. Поэтому вспашка к первому и второму укосам по сравнению с дискованием на контроле понизила биологический вынос 137Cs с 1 т транспирирующей влаги соответственно в 1,4 раза.

Учитывая закономерности изменения кратности снижения биологического выноса 137Cs с 1 т транспирирующей влаги, были построены полулогарифмические графики, у которых по оси абсцисс отложены значения транспирации за период вегетации, а по оси ординат – логарифмы кратности снижения.

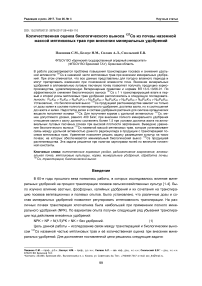

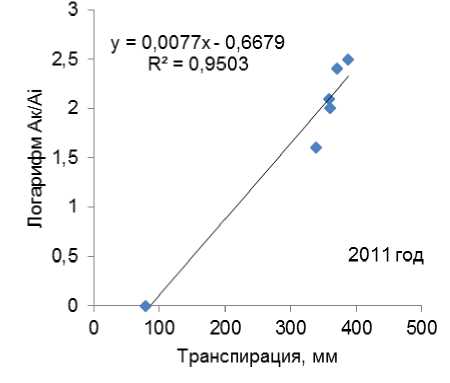

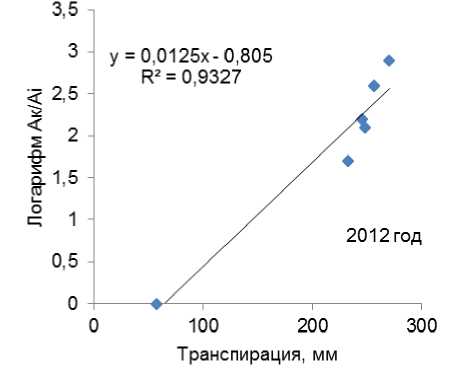

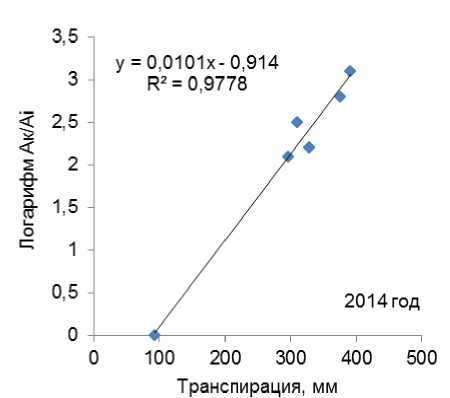

На рис. 1 представлены графики зависимости логарифма кратности снижения удельной активности 137Cs на посевах травосмеси при внесении полного минерального удобрения.

Рис. 1. Зависимость логарифма (Ак/Аi) первого укоса сеяных мятликовых трав от транспирации в разные годы.

Как следует из рис. 1, соблюдаются линейные, прямопропорциональные зависимости между логарифмами и транспирацией. Тогда уравнение биологического выноса 137Cs посевами мятликовых трав примет следующий вид:

Г Ak ^ „

In I ----I = AV в Em ,

I Ai ) ^

где A - постоянная биовыноса, характеризующая конкретные почвенно-климатические условия и вид растения. Постоянная А равна tg угла наклона прямой линии к оси абсцисс.

Уравнение (8) по форме совпадает с уравнениями массопереноса ионов в почве под дей- ствием капиллярных и гравитационных сил [12]. Физическая интерпретация константы была дана в работе [13], приближенная формула почвенной константы при условии, что параметр

Пекле равен 1, имеет следующий вид:

Г Z 1 + Z 2 1

EKO

А = 1,8 х 1000

ST

где ЕКО - ёмкость поглощения почвы (мг-экв/100 г); S - удельная поверхность (м2/г); Т - температура почвы (оК).

В отличие от формул передвижения ионов в почве, в формуле биовыноса 137Cs из почвы константа А равна разности констант корневой системы определённого вида растения и почвы

( А = А к - А п ) [14]. Константа ( А п ) аллювиальной луговой почвы на опытных делянках в период вегетации составляла 8,6 м-1. Константа корневой системы ( А к ) травосмеси из овсяницы луговой, лисохвоста лугового, двукисточника тростниковидного составляет ~18,8 м-1. Для расчёта константы корневой системы травосмеси по формуле (9) использовали данные ёмкости катионного обмена, приведённые в работах [15-17].

Наибольший вклад в ёмкость катионного обмена и удельную поверхность корней вносят корневые волоски, количество которых несколько миллионов на одном растении. Корневые волоски составляют зону всасывания влаги из почвы [10]. Ёмкость катионного обмена и удельная поверхность корневой системы зависит от родовых и видовых особенностей культур.

В табл. 5 приведены экспериментальные значения А .

Экспериментальные значения почвенной константы ( X , 1/м)

Таблица 5

|

Первый укос |

Второй укос |

|

|

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. |

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. |

|

|

Обработка почвы вспашкой |

||

|

X , 1/м |

11,2 11,9 7,7 12,5 7,3 10,1 |

15,3 16,5 12,4 26,1 16,7 13 |

|

Обработка почвы дискованием |

||

|

X , 1/м |

10,2 11,1 7,6 11,6 7,0 10,4 |

25 32,8 18,3 34,8 15,4 12,5 |

Константа сохраняет постоянное значение в течение 6 лет. Константа характеризует интенсивность процесса биологического выноса 137Cs продукцией растениеводства на разных почвах. Большие значения X соответствуют более низкому биологическому выносу 137Cs, а меньшие – наоборот.

Более высокие значения X в период от первого до второго укоса, чем до первого укоса обусловлены снижением уровня грунтовых вод, более высокими значениями радиационного баланса и испаряемости, приводящими к иссушению корнеобитаемого слоя почвы и изменению процесса биовыноса 137Cs из почвы. Обработка почвы дискованием приводит к большему иссушению почвы, чем вспашка с оборотом пласта и, соответственно, к более высокому значению λ.

Формула (8) позволяет решать задачу расчёта биологического выноса 137Cs при возделывании конкретной культуры на разных почвах. Почвы Брянской области, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, характеризуются большим разнообразием родов, видов, разновидностей и разрядов почв. Сеяные мятликовые травы возделывают не только в поймах рек, но и на дерново-подзолистых почвах.

В табл. 6 приведена количественная оценка пригодности почв для ведения лугопастбищного кормопроизводства в условиях радиоактивного загрязнения территории.

Таблица 6 Параметры для оценки пригодности почвы для возделывания травосмеси из многолетних мятликовых культур

|

Почва |

λ п |

λ , 1/м |

Σв Ет, мм |

У, т/га |

|

Аллювиальная луговая маломощная среднегумусная песчаная на супесчаном аллювии |

8,6 |

10,2 |

90 |

1,91 |

|

Дерново-среднеподзолистая грунтово-глееватая супесчаная |

8,7 |

10,1 |

91 |

1,94 |

|

на водноледниковых отложениях |

||||

|

Дерново-среднеподзолистая слабоглееватая грунтово-глееватая легкосуглинистая на водноледниковых отложениях |

6,1 |

12,7 |

72 |

1,53 |

|

Дерново-слабоподзолистая грунтово-глееватая легкосуглинистая на покровных суглинках |

4,2 |

14,6 |

63 |

1,34 |

|

Дерново-слабоподзолистая грунтово-глееватая пылевато-супесчаная |

3,3 |

15,5 |

59 |

1,25 |

|

на покровных суглинках |

||||

|

Дерново-среднеподзолистая пылевато-супесчаная на водноледниковых отложениях, подстилаемых покровными суглинками |

1,0 |

17,8 |

52 |

1,11 |

Примечание: урожайность сена и транспирация посевов мятликовых трав рассчитаны при удельной активности 137Cs, равной ДУ=400 Бк/кг (ВП 13-5-13/06-01), λ к=18,8 м-1, К.т.=470, ln(1000/400)=0,92.

Максимальная урожайность сена определённого вида культуры с удельной активностью, меньшей 400 Бк/кг, достигается при определённом значении почвенной константы. Уравнение (8) позволяет решать задачу размещения культур на таких почвах, на которых обеспечивается максимальный урожай и минимальная активность 137Cs в продукции. Эта задача решается при наличии картограмм полей по величине постоянной почвы ( λ п) и наличия банка данных по величине ёмкости катионного обмена и удельной поверхности корневых систем сельскохозяйственных культур.

Заключение

Анализ экспериментальных данных удельной активности 137Cs в зелёной массе мятликовых трав, полученных в течение 2009-2014 гг., позволяет выделить следующие результаты.

-

1. Минеральные удобрения повышают транспирацию посевов и снижают удельную активность 137Cs в наземной части мятликовых трав. Биологический вынос 137Cs из почвы зависит не только от дозы калия в составе полного минерального удобрения, соотношения в нём дозы азота и калия, но и дозы азота. Недостаток калия в составе удобрения растения для синтеза органических веществ пополняют ионами 137Cs.

-

2. Для максимального снижения удельной активности 137Cs (менее ДУ) при внесении полного минерального удобрения отношение калия к азоту должно составлять более 1,5 при условии достатка азота в аллювиальной луговой песчаной почве.

-

3. Выведено уравнение биологического выноса 137Cs из почвы наземной частью мятликовых трав, которое устанавливает связь между относительной активностью 137Cs в продукции и транспирацией посевов.

-

4. Уравнение позволяет решать задачу размещения культур на таких почвах, на которых обеспечивается минимальный биологический вынос 137Cs из почвы продукцией растениеводства. Эта задача решается при наличии картограмм полей по величине почвенной константы.

Все представленные в работе расчёты и данные преимущественно касаются погодно влажного периода и могут претерпевать изменения при пониженной влажности почв.

Список литературы Количественная оценка биологического выноса 137Cs из почвы наземной массой мятликовых трав при внесении минеральных удобрений

- Петухов М.П. Удобрение и водный режим растений//Труды Пермского сельскохозяйственного института им. Д.Н. Прянишникова. 1959. Т. XVII. С. 46-56.

- Липкинд И.М. Влияние азота, фосфора и калия на использование воды хлопчатником на основных разностях орошаемых почв Таджикистана//Водный режим растений в засушливых районах СССР. М., 1961. С. 144-150.

- Харченко К.И. Регулирование испарения путём внесения минеральных удобрений//Материалы междуведомственного совещания по проблеме изучения и регулирования испарения с водной поверхности и почвы. Л.: ГГН, 1964. С. 419-421.

- Побережский Л.Н. Водный баланс зоны аэрации в условиях орошения Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 159 с.

- Руководство гидрометеорологическим станциям по актинометрическим наблюдениям. Л.: Гидрометеоиздат, 1973.

- Абакумова Г.М., Гробаренко Е.В., Незваль Е.И., Шиловцева О.А. Климатические ресурсы солнечной энергии Московского региона. М.: Книжный дом «Либроком», 2012. 312 с.

- Чирков Ю.И. Агрометеорология. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 296 с.

- Пенман Х. Биосфера. М.: Мир, 1972. С. 60-72.

- Будыко М.И. Об определении испарения с поверхности суши//Метеорология и гидрология. 1955. № 1. С. 52-58.

- Сельскохозяйственная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1932. Т. 3. С. 270-272.

- Пакшина С.М. Передвижение солей в почве. М.: Наука, 1980. 120 с.

- Волобуев В.Р. Расчёт промывок засоленных почв. М.: Колос, 1975. 71 с.

- Пакшина С.М. Физическая интерпретация параметра солеотдачи почв и метод его расчёта при проведении промывок засоленных почв//Доклады ВАСХНИЛ. 1985. № 12. С. 34-36.

- Пакшина С.М., Петухов В.Р. Влияние двойных электрических слоёв поверхности корня и почвенных частиц на доступность питательных элементов растениям//Агрохимия. 1976. № 5. С. 97-102.

- Drake M., Vengris J., Colby W.G. Cation-exchange capacity of plant roots//Soil Science. 1951. V. 72, N 2. P. 139-149.

- Mehlich A., Drake M. Chemistry of the soil. New York, 1955. P. 286-328.

- Drake M. Chemistry of the soil. New York-London, 1964. P. 395-444.