Количественная оценка репаративного костеобразования при удлинении конечностей у больных ахондроплазией

Автор: Корабельников М.А., Дьячкова Г.В., Аранович А.М., Щукин А.А., Дьячков К.А., Ковалева А.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Изучены количественные показатели дистракционного регенерата и прилежащих участков материнской кости по данным компьютерной томографии длинных трубчатых костей нижних конечностей 22 больных ахондроплазией в возрасте от 7 до 23 лет, лечившихся в I ортопедическом отделении ФГУН РНЦ «ВТО» за период с 2001 по 2005 год. Исследования проводили на догоспитальном этапе, в процессе лечения, в ближайшие и отдаленные сроки после лечения. Результаты работы показали, что площадь «зоны роста» регенерата в периоде дистракции увеличивалась более чем вдвое, но в процентном соотношении находилась в пределах 23-33 % от общей площади регенерата. В периоде дистракции отмечалось снижение плотности кортикальных пластинок материнской кости в среднем на 200-300 HU, в периоде фиксации - на 400-500 HU. Плотность регенерата к 60-му дню фиксации на бедренной и большеберцовой костях колебалась от 21011 до 241±17 HU. Сравнение показателей плотности кортикальных пластинок бедренной и болыпеберцовой костей, участков костей в зоне предполагаемой остеотомии до лечения и участков сформированных регенератов через 1-2 года после лечения показало практически полное соответствие, отмечена завершенная рентгеноморфологическая перестройка костной ткани, что говорит о функциональной полноценности новообразованной кости, позволяет судить о корректности проведенного удлинения.

Ахондроплазия, регенерат, количественная оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/142120888

IDR: 142120888

Текст научной статьи Количественная оценка репаративного костеобразования при удлинении конечностей у больных ахондроплазией

В настоящее время общепринятыми лучевыми методами исследования дистракционного регенерата являются классическая рентгенография в стандартных проекциях, ультрасонография, прямая и непрямая денситометрия. Ряд методов исследования (ультрасонография и денситометрия) позволяют провести количественный анализ процессов костеобразования [2-5, 7, 8, 10, 12, 16].

Способ количественной оценки очага костеобразования по результатам непрямой компьютерной денситометрии обзорных рентгенограмм не исключает погрешностей количественного анализа дистракционного регенерата и костной мозоли, а единицы измерения, использованные для оценки интенсивности костеобразования по результатам непрямой денситометрии, не являются общепринятыми.

Компьютерная томография (КТ) позволяет оценить структуру костного регенерата даже на ранних сроках его формирования во время дистракции остеотомированного фрагмента длинной трубчатой кости с помощью аппарата внешней фиксации. Для безартефактного денси-тометрического изучения были разработаны специальные рентгенонегативные узлы для аппарата Илизарова и способы обработки полу- ченных при КТ данных [1, 6, 11, 13, 14].

Однако изучения дистракционного регенерата с количественной оценкой его в различные периоды формирования у больных ахондроплазией не проводили.

Цель исследования: изучить дистракционный регенерат и прилежащие участки бедренной и большеберцовой костей с количественной оценкой исследуемых параметров у больных ахондроплазией при удлинении бедра и голени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа основана на анализе данных компьютерной томографии длинных трубчатых костей нижних конечностей больных ахондроплазией, лечившихся в I ортопедическом отделении ФГУН РНЦ «ВТО» за период с 2001 по 2005 год. Исследования проводили на догоспитальном этапе, в процессе лечения, в ближайшие и отдалённые сроки после лечения.

Исследования проведены 22 больным ахондроплазией в возрасте от 7 до 23 лет (14 женского и 8 мужского пола)

Больные ахондроплазией были распределены по возрастным периодам, согласно предложенной В.И. Садофьевой (1990) общей характеристике этапов постнатального формирования костно-суставной системы (табл. 1).

Таблица 1 Распределение больных ахондроплазией по возрасту и полу

|

Возрастной период |

Пол |

Всего |

|

|

мальчики |

девочки |

||

|

от 7 до 10 лет |

4 |

4 |

8 |

|

от 11 до 14 лет |

2 |

2 |

4 |

|

от 15 лет и старше |

2 |

8 |

10 |

|

Итого |

8 |

14 |

22 |

Всего проведено 68 исследований, данные по этапам приведены в таблице 2.

Для объективной оценки плотностных характеристик новообразованной кости нами разработан способ количественной оценки дистракционного регенерата1.

Определение степени зрелости регенерата проводили с использованием унифицированных единиц, исключая влияние окружающих мягких тканей, вне зависимости от их объема и плотностных характеристик.

Исследования проводили в положении больного лёжа на спине.

Технические условия проведения топограм-мы (обзорной цифровой рентгенограммы):

Программа – Extremity. Технические характеристики: а) напряжение 120 kV; б) сила тока 30 mA; в) толщина среза - slice [mm] 2; г) положение трубки – Tube Position AP, Lat; д) длина 256 или 350 mm в большинстве исследований.

Технические условия проведения спирального сканирования:

Программы – Hip, Knee, Foot. Технические характеристики: а) напряжение 120 kV; б) сила тока 50 mA; в) толщина среза – slice collimation [mm] 2-5; г) шаг спирали – pitch = 1,5; д) алгоритм – Kernel: Extremity 80 [Hip, Knee, Foot], High resolution.

Исследование начинали с обзорной цифровой рентгенограммы (топограммы). По топограмме производился выбор диапазона сканирования.

Выбор числа коллимации (толщины среза) пучка рентгеновского излучения при спиральном сканировании зависел от протяженности диапазона сканирования и колебался от 2 до 5 мм.

Обработку аксиальных срезов объекта исследования проводили в режиме мультипланар-ной реконструкции в сагиттальной и фронтальной плоскостях, с толщиной сечения, равной диаметру материнской кости в выбранной плоскости – режим MPR Thick.

Для детального изучения структур регенерата, степени органотипической перестройки на этапах дистракции и фиксации исследование исходных показателей до лечения и отдалённых результатов, обработку аксиальных срезов дистракционного регенерата проводили в режиме мультипланарной реконструкции в сагиттальной и фронтальной плоскостях, с толщиной сечения, равной толщине пучка рентгеновского излучения – режим MPR Thin.

Таблица 2

Распределение больных по количеству удлиненных сегментов нижних конечностей и периодам лечения

|

Сегмент |

Период лечения и наблюдения |

||||||

|

до лечения |

дистракция |

фиксация |

после лечения |

отдалённые результаты |

всего |

||

|

1 год |

2 года |

||||||

|

Бедро |

17 |

1 |

2 |

1 |

5 |

8 |

34 |

|

Голень |

13 |

5 |

1 |

1 |

8 |

6 |

34 |

|

Всего |

30 |

6 |

3 |

2 |

13 |

14 |

68 |

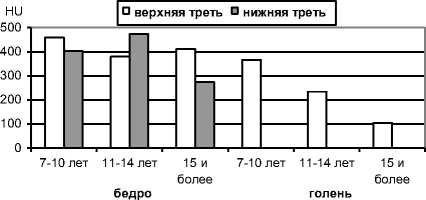

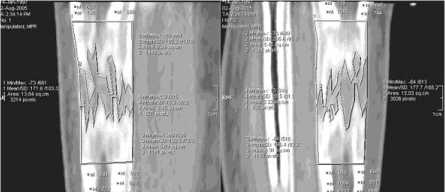

На полученных изображениях выделяли исследуемую область, автоматически высчитывалась площадь (см2) и плотность области интереса в единицах Хаунсфилда (HU) (рис. 1).

Проводили оценку материнской кости до лечения, участков материнской кости и дистракционного регенерата на этапах остеосинтеза, при изучении ближайших и отдалённых результатов лечения.

В периоде дистракции определяли также площадь и плотность соединительнотканной прослойки (зоны роста) проксимального и дистального отделов регенерата (рис. 4, 5).

Исследования бедренной и большеберцовой костей у больных ахондроплазией проводили до начала оперативного лечения с измерением плотности кортикальных пластинок костей в зоне будущей остеотомии, на этапах дистракции и фиксации с измерением плотности и площади дистракционного регенерата и его отделов при наличии зонального строения с измерением плотности кортикальных пластинок материнской кости в прилежащих к регенерату и удалённых отделах, в отдалённом периоде с измерением плотности кортикальных пластинок регенерата и участков материнской кости (проксимального и дистального) с оценкой степени органотипической перестройки регенерата, восстановления костномозгового канала.

б

Рис. 1. Произведены промеры площади и плотности зон будущих остеотомий, плотности кортикальных пластинок костей на разных уровнях у больной А., 8 лет: а) фронтальная реконструкция (MPR Thin) бедер до лечения; б) фронтальная реконструкция (MPR Thin) голеней до лечения

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

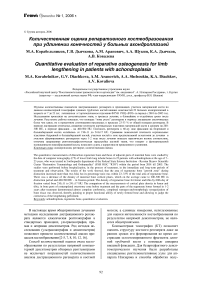

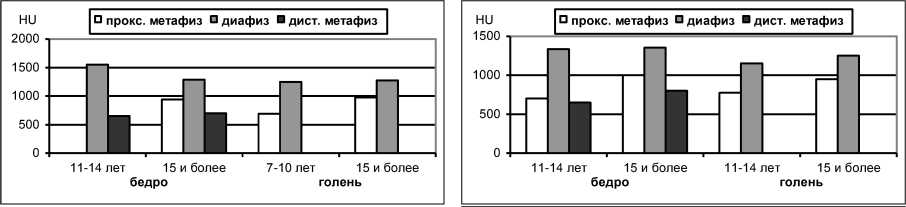

Исследования бедренной и большеберцовой костей у больных ахондроплазией до начала оперативного лечения показали, что с возрастом уменьшается плотность бедренной и большеберцовой кости в области проксимального метафиза и практически не изменяется в области диафиза (рис. 2).

Рис. 2. Средние показатели плотности (HU) кортикальных пластинок бедренной и большеберцовой костей до лечения

Плотность проксимального метафиза большеберцовой кости также значительно снижалась с возрастом, для бедренной кости достоверных отличий не получено (рис. 3).

Рис. 3. Средние показатели плотности (HU) участков материнской кости в зоне будущей остеотомии бедренной и большеберцовой костей

При исследовании регенерата в начале дистракции определяли высоту межотломкового диастаза, плотность кортикальной пластинки материнской кости.

среза мультипланарной реконструкции выбиралась минимальной, проведение измерений требовало особой тщательности.

По результатам проведенных исследований выявлено, что в периоде дистракции, на 5-7-й день, площадь и плотность регенерата в среднем составили 0,86 0,24 см2 и 221 73 HU соответственно. Зональности строения регенерата не отмечено. Достоверных изменений плотности кортикальной пластинки материнской кости не выявлено.

На 14-й день дистракции площадь регенерата увеличилась до 2,4 0,5 см2, плотность регенерата уменьшилась до 200 75 HU, площадь и плотность соединительнотканной прослойки были равны 0,56 см2 и 95 HU соответственно. Таким образом, “зона роста” регенерата составила около 23 % от общей площади регенерата. При гипопластиче- ском типе развития регенерата показатели плотности находились в диапазоне 10-70 HU (рис. 4).

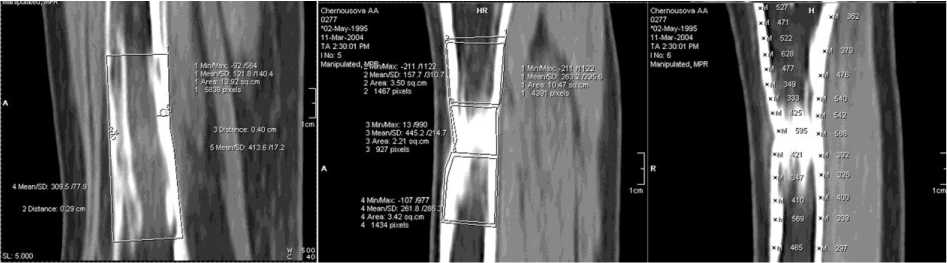

Рис. 4. Мультипланарная реконструкция дистракционного регенерата больной К., 8 лет. Верхняя треть правой голени, дистракция 19 дней

К 28-му дню дистракции площадь регенерата в среднем составила 4,05 0,05 см2, плотность 217,5 3,5 HU. Соединительнотканная прослойка площадью 1,2 см2 четко визуализировалась, на всем протяжении ее пересекали продольно ориентированные, повышенной плотности трабекулярные тени. Плотность соединительно-тканной прослойки составляла 89 HU, а её площадь около 29 % от общей площади регенерата.

На 59-60-й день дистракции площадь регенерата увеличилась до 8,8 0,65 см2, а плотность не превышала 177,5 2 HU. Соединительнотканную прослойку площадью 2,88 см2, которая занимала около 33 % от общей площади регенерата, на всем протяжении пересекали продольно ориентированные, повышенной плотности трабекулярные тени. Плотность ее не превышала 82 HU (рис. 5).

При сравнении этих показателей с 14-го по 28-й день и с 28-го по 60-й день дистракции отмечено, что площадь “зоны роста” регенерата увеличивалась более чем вдвое, но в процентном соотношении находилась в пределах 23-33 % от общей площади регенерата. Плотность соединительнотканной прослойки незначительно снижена, показатели общей плотности регенерата со- вершали незначительные колебания и свидетельствовали об относительно стабильной степени минерализации дистракционного регенерата на разных этапах его формирования. В периоде дистракции отмечалось снижение плотности кортикальных пластинок материнской кости в среднем на 200-300 HU, что можно объяснить явлением резорбции.

Рис. 5. Мультипланарная реконструкция (MPR Thin) дистракционных регенератов верхней трети голени на этапе дистракции 60 дней и нижней трети голени на этапе фиксации 14 дней. Произведены промеры площади и плотности зон регенератов.

К 14-му дню фиксации диастаз заполнен регенератом неоднородной структуры с небольшими участками просветления. На 30-й день фиксации регенерат частично сохраняет трабекулярное строение, идёт формирование кортикальных пластинок.

В связи с разными величинами удлинения показатель площади регенерата в абсолютных числах не оценивали.

Плотность регенерата в периоде фиксации (30 дней) составила 146 29 HU, прослойки 66,5 14 HU (рис. 6).

Рис. 6. Мультипланарная реконструкция дистракционного регенерата больной К., 8 лет. Верхняя треть правой голени, фиксация 30 дней

Плотность регенерата к 60-му дню фиксации составила 241 17 HU. Прослойка практически не определялась.

Повышение плотности в периоде фиксации более чем в полтора раза характеризует значи- тельную минерализацию дистракционного регенерата.

Прослойка к этому времени не имела четких контуров, площадь прослойки дистального дистракционного регенерата к 30-му дню фиксации уменьшалась до 24 %, а ее плотность практически не изменилась.

В периоде фиксации отмечено дальнейшее снижение плотности кортикальных пластинок материнской кости в среднем на 400-500 HU по сравнению с исходными показателями.

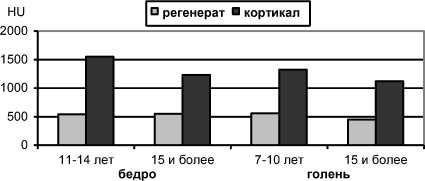

В периоде после снятия аппарата дистракционные регенераты претерпевали дальнейшую органотипическую перестройку, связанную, прежде всего, с увеличением осевой нагрузки на удлиненный сегмент конечности. Общая плотность дистракционного регенерата начинала снижаться в результате формирования костномозговой полости и резорбции трабекулярной кости. Параллельно возрастала плотность кортикальных пластинок новообразованной кости (рис. 7).

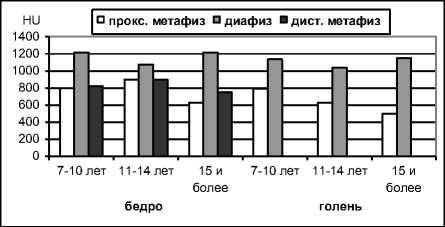

Изучение плотности кортикальных пластинок бедренной и большеберцовых костей через

1 год после снятия аппарата показало, что соответствие показателей дооперационным величинам отмечено для голени в возрастной группе 710 лет (рис. 8).

Однако через 2 года отличия в плотности кортикальных пластинок в сравнении с доопе-рационными показателями отмечены только в проксимальном метафизе голени в возрастной группе 15 лет и старше (рис. 9).

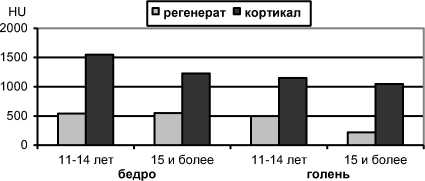

Сравнение диаграмм на рисунке 4 (до лечения) с диаграммами на рисунках 10, 11 (после лечения) в соответствующие возрастные периоды показало практически полное соответствие показателей плотности участков костей в зоне предполагаемой остеотомии и участков сформированных регенератов через 1-2 года после лечения. В большинстве наблюдений через один год и во всех наблюдениях через два года после снятия аппарата отмечена завершенная рентгеноморфологическая перестройка костной ткани, что говорит о функциональной полноценности новообразованной кости, позволяет судить о корректности проведенного удлинения (рис. 10, 11).

Рис. 7. MPR Thin дистракционных регенератов больной Ч., 8 лет. Нижняя треть правого бедра, сагиттальная реконструкция, фиксация 53 дня. Верхняя треть левой голени, 21 день после снятия аппарата

Рис. 9. Показатели плотности кортикальных пластинок бедренной и большеберцовой костей через 2 года после снятия аппарата

Рис. 8. Показатели плотности кортикальных пластинок бедренной и большеберцовой костей через 1 год после снятия аппарата

Рис. 11. Показатели плотности зоны регенерата, кортикальной пластинки регенерата бедренной и большеберцовой костей через 2 года после снятия аппарата

Рис. 10. Показатели плотности зоны регенерата, кортикальной пластинки регенерата бедренной и большеберцовой костей через 1 год после снятия аппарата

Полученные данные свидетельствуют о закономерностях в КТ-картине развития и формирования дистракционного регенерата при удлинении длинных трубчатых костей. Динамика изменений плотностных характеристик дистракционного регенерата в целом, его отделов, а также участков материнской кости подчиняется определенным закономерностям. Поскольку определение степени зрелости регенерата проводили с использованием унифицированных единиц, исключая влияние окружающих мягких тканей, вне зависимости от их объема и плотностных характеристик, полученные в результате исследования средние значения плотностей в стандартных условиях позволяют получить объективную картину активности регенерации.