Количественная оценка уровня тяжелых металлов в сообществах микромаммалий трансформированных экосистем

Автор: Земляной А.А.

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 2 (4), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается общее содержание микроэлементов в популяциях фоновых видов микромаммалий. Проводится сравнительная характеристика количества токсикантов в популяциях различных по степени загрязнения биогеоценозов промышленного степного Приднепровья. Новые данные позволяют получить представление об объемах микроэлементов, поступающих в окружающую среду из сообщества микромаммалий.

Микроэлементы, популяция, микромаммалии, сообщества, трансформация

Короткий адрес: https://sciup.org/14967372

IDR: 14967372 | УДК: 577.118+599.322/324

Текст научной статьи Количественная оценка уровня тяжелых металлов в сообществах микромаммалий трансформированных экосистем

В настоящее время в результате расширяющегося промышленного производства наблюдается прогрессирующее насыщение биосферы тяжелыми металлами. В результате производственной деятельности на отдельных участках суши образуются весьма значительные концентрации микро- и макроэлементов. Так, на территории Европы и Северной Америки количество тяжелых металлов, выпадающих с дождями, измеряется несколькими килограммами на 1 км2 [4, с. 44]. Добыча полезных ископаемых сопровождается непрерывным высвобождением и поступлением в природную среду с включением в круговорот веществ значительных объемов тяжелых металлов в высокоактивном состоянии. По данным Л. Кораблевой и других исследователей, на Западном Донбассе (Украина) из 1 кг шахтных отвалов в природную среду может выноситься: Fe – 2,7; Mn – 0,23; Cu – 0,07; Ni– 0,11; Pb – 0,45; Cd – 0,03 мг [2, с. 10].

Помимо общего техногенного фона в природе могут формироваться и участки локального загрязнения тяжелыми металлами, местные техногенные геохимические аномалии, возникающие в результате деятельности отдельных промышленных предприятий

(тепловых электростанций, горно-обогатительных комбинатов, металлургических заводов и т. д.). Подобные аномалии возникают не только в почве, но и в растениях. Так, влияние небольшого города на содержание тяжелых металлов в растениях сказывается на расстоянии до 5 км. Живое вещество и отдельные организмы, его составляющие, поглощают из окружающей среды необходимые для жизнедеятельности химические элементы [1, с. 5; 8, с. 3].

Для анализа количества микроэлементов в природной среде, в различных ее звеньях и системах, их аккумуляции и продвижения по пищевой цепочке целесообразным является определение общего количества микроэлементов в каком-либо элементе биогеоценоза, отдельном его звене в различных по степени загрязнения экосистемах промышленного Приднепровья Украины.

Для таких исследований наиболее подходят популяции фоновых видов мелких млекопитающих [12, с. 11; 13, с. 71], являющихся важным функциональным звеном в экосистемах и характеризующихся коротким жизненным циклом. Популяции мелких млекопитающих обладают особой барьерной ролью в общем транзите химических элементов по трофическим уровням техногенно загрязненных наземных экосистем, препятствующей поступ- лению токсических элементов к высшим звеньям [3, с. 461; 4, с. 259;10, с. 492].

Для определения количества микроэлементов во всем сообществе микромаммалий необходимо подсчитать объем микроэлементов в одной среднестатистической особи и установить численность животных на определенной территории, например на гектаре (га).

Работа проводилась на территории Днепропетровской области Украины. Исследовались биогеоценозы, загрязненные выбросами Приднепровской тепловой электростанции (далее – ПдТЭС), а также загрязненные территории Западного Донбасса, подверженные влиянию интенсивной разработки каменного угля. В качестве контрольных систем использовались биогеоценозы Днепровско-Орельского природного заповедника (далее – ДОПЗ). Отлов мелких млекопитающих производился стандартным методом с помощью давилок Геро. Пересчет числа животных на содержание особей на гектар осуществлялся по методике Дулькейта [9, с. 5].

Для анализа использовались популяции фоновых видов, которые составляют в исследованных биогеоценозах 80–90 % в сообществе мелких млекопитающих [6, с. 472; 7, с. 211]. Подсчет численности особей исследованных видов, проведенный в течение нескольких лет, показал, что средние данные составляют для лесной мыши в биогеоценозах ДОПЗ 39,1 особь/га (далее – ос./га), домовой – 1,5 ос./га. В биогеоценозах, подверженных влиянию ПдТЭС, численность лесной мыши составляет 11,1 ос./га, домовой – 52,1 ос./га. В загрязненных биогеоценозах Западного Донбасса численность лесной мыши составляет 45,8 ос./га, домовой мыши – 19,2 ос./га.

Были определены показатели количества микроэлементов в организме одной особи в каждом из исследованных биогеоценозов (см. таблицу). Полученные данные позволяют говорить о количестве микроэлементов, поступающем в окружающую среду и переходящем на новый биогеоценотический уровень при разложении животного, то есть при минерализации животного опада или при попадании в организм хищников и переходе на другой трофический уровень. Сравнительный анализ свидетельствует о преобладании показателей количества микроэлементов в организме лесной мыши над аналогичными показателями домовой, в отдельных случаях отмечается превышение данных в 8 и более раз. Это характерно для всех исследованных биогеоценозов и связано не только с большим содержанием того или иного микроэлемента в органах и тканях лесных мышей, но и с их более значительными размерами в сравнении с домовыми. Это свидетельствует о том, что именно лесная мышь играет более весомую роль в биогенной миграции микроэлементов в природных и трансформированных биогеоценозах.

Превышение показателей количества микроэлементов у животных из загрязненных биогеоценозов подтверждает факт негативного влияния техногенного пресса на данные экосистемы и накопления токсических продуктов в их элементах. Так, в организмах лесных мышей из загрязненных биогеоценозов Западного Донбасса наблюдается увеличение показателей содержания железа, марганца и цинка в 1,2–1,5 раза в сравнении с аналогичными показателями мышей из контрольных биогеоценозов, тогда как количество токсикантов возрастает для кадмия в 6,5 и свинца в 24,5 раза соответственно. В организмах домовых мышей из биогеоценозов Западного Донбасса количество железа, марганца, цинка увеличено в 1,3–1,8 раз, меди и никеля – в 4,4 и 8,7 раза соответственно (по сравнению с условно-чистыми биотопами).

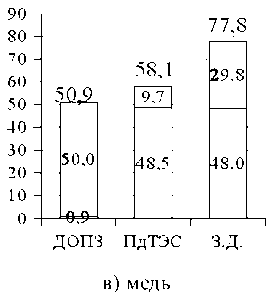

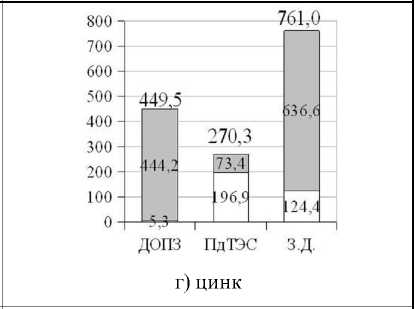

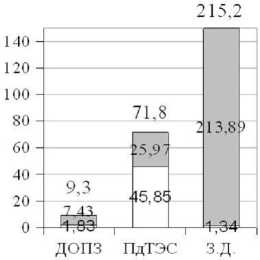

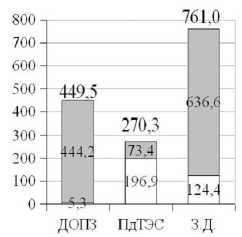

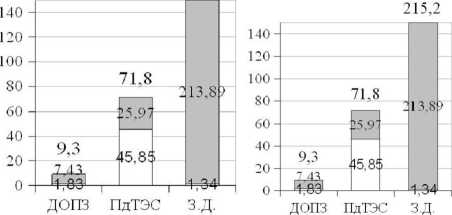

Зная количество животных на 1 га данного биогеоценоза, а также количество микроэлементов в одной среднестатистической особи (см. таблицу), возможно рассчитать количество микроэлементов в популяции лесной и домовой мышей в каждом исследованном биогеоценозе, обитающих на территории 1 га (см. рисунок).

Количество элементов, содержащееся в популяции домовой и лесной мышей, в исследованных биогеоценозах также определяется, как это было указано выше, двумя факторами. Первый фактор – содержание данного элемента в организме одной среднестатистической особи, второй – количество особей данного вида в исследованном биогеоценозе. В результате происходит взаимодействие данных факторов, их компенсация или суммарное наложение и взаимодополнение, что отражено в представленных значениях. Полученные данные характеризуют объемы химических элементов, пребывающих в популяции одного из исследованных нами видов. В дальнейшем данное количество микроэлементов или переходит на другой трофический уровень, или, в своем подавляющем большинстве, поступает в грунт после разложения животных. Причем речь идет о ежегодном поступлении в почву данного конкретного элемента на площади в один гектар. Объемы эти весьма разнообразны и зависят как от вида животного, так и от исследованного биогеоценоза, вида и степени его трансформации. Так, в загрязненных биогеоценозах ПдТЭС из популяции домовой мыши в окружающую среду поступает ежегодно до 6 гр железа на гектар, а в загрязненных биогеоценозах Западного Донбасса из популяции лесной мыши поступает до 100 миллиграмм такого опасного токсиканта, как кадмий. В целом для лесной мыши характерны максимальные показатели в популяциях из загрязненных биогеоценозов Западного Донбасса, где происходит увеличение количества железа, марганца и цинка в 1,4–1,7 раза в сравнении с показателями популяции ДОПЗ. Количество кадмия и свинца увеличивается в 7,6 и 28,8 раза. В популяции домовой мыши количество микроэлементов максимально в им-пактных биогеоценозах ПдТЭС, где показатели содержания увеличиваются в 25–50 раз, что связано не столько со значительной концентрацией микроэлементов в органах и тканях животных, но и с большей численностью животных в данном биогеоценозе.

Зная содержание микроэлементов в популяциях фоновых видов микромаммалий (лесной и домовой мыши), можно рассчитать их содержание в сообществе мелких млекопитающих в целом в различных по степени загрязнения экосистемах промышленного Приднепровского региона (см. рисунок).

Количество микроэлементов в организме одной среднестатистической особи фоновых видов, мг

|

Микроэлементы |

Лесная мышь |

Домовая мышь |

||||

|

ДОПЗ |

ПдТЭС |

Западный Донбасс |

ДОПЗ |

ПдТЭС |

Западный Донбасс |

|

|

Fe |

72,1±17,8 |

163,7±40,3 |

106,8±36,4 |

74,3±13,7 |

109,5±31,4 |

114,4±23,6 |

|

Mn |

1,5±1,0 |

0,8±0,2 |

2,2±0,4 |

0,8±0,3 |

1,2±0,6 |

1,1±0,4 |

|

Cu |

1,3±0,6 |

2,9±1,3 |

0,6±0,3 |

0,6±0,3 |

0,9±0,2 |

2,6±0,4 |

|

Zn |

11,4±3,2 |

6,6±2,7 |

13,9±4,4 |

3,6±0,6 |

3,8±1,4 |

6,5±2,7 |

|

Ni |

17,4±5,9 |

3,2±1,7 |

7,8±4,7 |

2,0±1,0 |

2,3±0,8 |

17,7±6,5 |

|

Pb |

0,2±0,1 |

2,3±0,1 |

4,7±1,1 |

1,2±0,5 |

0,9±0,1 |

0,1±0,1 |

|

Cd |

0,3±0,1 |

0,3±0,1 |

2,1±1,3 |

0,2±0,1 |

0,2±0,1 |

0,1±0,1 |

е) свинец

215,2

ж) кадмий

■ лесная

□ домовая

Содержание микроэлементов в популяциях мелких млекопитающих из различных по степени трансформации мест обитания, мг *

Сообщество мелких млекопитающих из ДОПЗ характеризуется минимальным количеством токсичных металлов, что является нормальным для естественных условий обитания, в биогеоценозах ПдТЭС количество токсичных элементов Pb и Cd практически сравнивается по содержанию с уровнем некоторых биогенных элементов (Mn и Cu). В биогеоценозах Западного Донбасса количество токсикантов еще более значительно и содержание Pb почти в 2 раза выше количества Mn и Cu.

На основании проведенных исследований можно говорить о том, что в загрязненных экосистемах в популяциях мелких млекопитающих происходит перераспределение общего содержания микроэлементов в пользу токсических, что является довольно опасным для нормального существования сообщества. Поскольку мелкие млекопитающие характеризуются коротким жизненным циклом, как правило не превышающим года, зная количество микроэлементов в их сообществе на какой-либо конкретной территории (в нашем случае – гектар), можно сделать выводы о количестве микроэлементов, которые вносятся в грунт после смерти и распада животных или переходят на новый трофический уровень. Так, в сильно трансформированных биогеоценозах Западного Донбасса транзит через популяции мелких млекопитающих составляет: Fe – 7,1 г/год на гектар, Mn – 120 мг/год на гектар, Сu – 78 мг/год на гектар, Zn – 0,8 г/год на гектар, Ni – 0,7 г/год на гектар, Pb – 0,2 г/год на гектар, Сd – 100 мг/год на гектар. Приведенные цифры наглядно показывают объемы микроэлементов, ежегодно поступающих в биогеоценоз из сообщества мелких млекопитающих.

Список литературы Количественная оценка уровня тяжелых металлов в сообществах микромаммалий трансформированных экосистем

- Авцын, А. П. Микроэлементозы человека/А. П. Авцын, А. А. Жаворонков, М. А. Риш -М.: Медицина, 1991. -496 с.

- Антропогенные проблемы экологии/А. И. Кораблева [и др.] -Д.: Проминь. -1997. -142 с.

- Безель, В. С. Биогенные циклы химических элементов: роль мелких млекопитающих/В. С. Безель, С. В. Мухачева//Бiорiзноманiття та роль тварин в екосистемах. IV Мiжнарод. наук. конф. -Д.: Вид-во ДНУ. -2007. -С. 461-463.

- Безель, В. С. Химическое загрязнение среды: вынос химических элементов надземной фитомассой травянистой растительности/В. С. Безель, Т. В. Жуйкова//Экология. -2007. -№ 4. -С. 259-267.

- Добровольский, В. В. Некоторые аспекты загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами/В. В. Добровольский//Биологическая роль микроэлементов. -М.: Наука, 1983. -С. 44-55.

- Земляной, А. А. Биоразнообразие мелких млекопитающих естественных и трансформированных экосистем степного Приднепровья/А. А. Земляной//Бiорiзноманiття та роль зооценозу в природних i антропогенних системах. III Мiжнарод. наук. конф. -Д.: Вид-во ДНУ, 2005. -С. 472-474.

- Земляной, А. А. Влияние степени трансформации экосистемы на разнообразие мелких млекопитающих/А. А. Земляной//Вiсник ДНУ. Вип. «Бiологiя. Екологiя». -2004. -Т. 1. -С. 211-217.

- Коломийцева, М. Г. Микроэлементы в медицине/М. Г. Коломийцева, Р. Д. Габович -М.: Медицина, 1970. -286 с.

- Методические указания по количественному учету позвоночных животных на производственной практике/В. Л. Булахов, А. А. Губкин, О. М. Мясоедова. -Д.: Вид-во ДНУ -1986. -52 с.

- Мухачева, С. В. Химическое загрязнение среды: тяжелые металлы в пище мелких млекопитающих/С. В. Мухачева, В. С. Безель//Зоологический журнал. -2007. -Т. 86, № 4. -С. 492-498.

- Хавезов, И. Атомно-абсорбционный анализ/И. Хавезов, Д. Цалев -Л.: Химия, 1983. -144 с.

- Kovalchuk, L. A. The effect of environmental pollution with microelements on natural small mammal populations in the Urals/L. A. Kovalchuk//Микроэлементы в медицине: IV Международный симпозиум. -2010. -Т. 11, вып. 2 -С. 11.

- Further investigution of the heavy metal content of the teeth of the bank vole as an exposure inducator of enviromental pollution in Poland/J. Gdula-Argasinska [et al.]//Enviromental pollution. -2004. -Vol. 131, iss. 1. -P. 71-79.