Количественная оценка влияния различных факторов на сроки остеосинтеза при удлинении голени

Автор: Попков А.В., Шутов Р.Б., Попков Д.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Представлен многомерный статистический анализ результатов лечения пациентов с укорочением голени с точки зрения длительности остеосинтеза. Показано, что применение методов интенсификации лечения (высокодробной дистракции и напряженного интрамедуллярного армирования) достоверно сокращает длительность внешней фиксации, а также позволяет расширить перечень факторов, позволяющих существенно влиять на уменьшение индекса остеосинтеза (ИО).

Удлинение голени, индекс остеосинтеза

Короткий адрес: https://sciup.org/142120983

IDR: 142120983

Текст научной статьи Количественная оценка влияния различных факторов на сроки остеосинтеза при удлинении голени

The multivariate statistical analysis of treatment results in patients with leg shortening has been demonstrated from the standpoint of osteosynthesis durability. The use of treatment intensification methods (those of high-division distraction and stressed intramedullary reinforcement) has been shown to reduce the durability of external fixation significantly and also to give the possibility to expand the list of factors which allow to influence the osteosynthesis index (OI) reduction essentially. Keywords : leg lengthening, osteosynthesis index.

В современной научной литературе, посвященной проблеме оперативного лечения больных с укорочением конечностей, отражены в основном два направления исследований: доказательство принципиальных возможностей того или иного метода, аппарата, способа в лечении укорочений конечностей [8-10, 12-14] безотносительно анализа количественных и иных показателей достигнутого результата и второе направление представление результатов лечения в сравнительном аспекте с попыткой анализа результатов после введения какого-либо нового фактора влияния, нового параметра [1, 2, 7, 16]. Однако оценка влияния новых условий на результаты оперативного лечения пациентов с различными вариантами укорочения нижних конечностей наталкивается на проблему, заключающуюся в том, что в клинических условиях практически невозможно создать две группы, которые бы различались лишь по одному параметру [5, 6]. Действительно, трудно ожидать, что различия между группами пациентов можно уловить лишь на основе одного признака. Проведение комбинационной группировки (в том числе и аналитической) для последующей сводки и анализа данных приводит к дроблению совокупности в геометрической прогрессии: число групп будет равно произведению числа группировочных признаков на число выделенных категорий по каждому из них [5]. Например, традиционно при анализе результатов удлинения в нашем Центре учитываются этиология, возраст, величина удлинения (сантиметры и проценты), удлиняемый сегмент, вариант дистракционного остеосинтеза (моно- или билокальный, моно- или полисегментарный), темп дистракции, четырехкратная или высокодробная дистракция, применение методов стимуляции репаративного остеогенеза. В таких условиях данные становятся труднообозримыми, группы включают малое число единиц, групповые показатели становятся ненадежными.

Сохранить сложность описания групп и вместе с тем преодолеть недостатки комбинационной группировки позволяют методы многомерных группировок, наиболее обоснованным из которых является кластерный анализ [5]. В многофакторной системе при изучении связи между факторами и результативными признаками для анализа результатов требуется применение адекватных статистических методов. Изучение тесноты связи только между двумя отдельными признаками в таких случаях считается неправомочным [2, 6]. С другой стороны для изучения структуры связей и их количественной интерпретации в многофакторной системе требует соблюдения определенных условий: наличие данных по достаточно большой совокупности явлений (считается, что число наблюдений должно быть в 5-10 раз больше числа факторов), достаточно качественная однородность совокупности. Таким требованиям может отвечать, например, выборка пациентов, у которых произошло уже закрытие зон роста длинных трубчатых костей нижних конечностей и которым производили монолокальный дистракционный остеосинтез голени аппаратом Илизарова в клинике РНЦ «ВТО». Только в таких условиях, подчеркнем на основании многолетнего опыта поколений хирургов, придерживавшихся единой концепции оперативного лечения укорочений -возможно ожидать надежного выражения закономерностей в средней величине. Приводимые некоторыми авторами исследования на основе 50-90 случаев удлинения конечностей, например, системой Orthofix, не могут считаться однородными, позволяют оценить некоторые явления (количество и тяжесть осложнений, средние сроки остеосинтеза), но дать целостной количественной картины связи взаимозависимых факторов с результативным признаком в таких случаях нельзя [11, 15]. И уж тем более необоснован вывод об отсутствии различий в результатах лечения пациентов с укорочениями монола-теральными фиксаторами и методом Илизарова.

Целью нашего исследования явилась количественная оценка влияния различных факторов на длительность остеосинтеза при монолокаль-ном удлинении голени у пациентов с завершенным естественным ростом длинных трубчатых костей нижних конечностей, а также их взаимосвязь между собой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучены результаты лечения 103 пациентов в возрасте от 15 до 57 лет, которым удлиняли голень в клинике РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова в период с 1982 по 2005 год.

Для проведения исследования использовался программный продукт AtteStat [3, 4], а также возможности статистического анализа электронных таблиц Microsoft Excel. Примененные методы статистического исследования были следующими: кластерный анализ (метод Уорда), кросстабуля- ция, множественный регрессионный анализ, для построения корреляционной матрицы использовались уникальные возможности программы AtteStat [3] исследования корреляции признаков, измеренных в различных шкалах. Расчет коэффициентов раздельной детерминации производился с учетом матричных парных коэффициентов корреляции и стандартизованных коэффициентов регрессии. Для представления вариабельности данных использовали ошибку средней.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный кластерный анализ по пяти количественным параметрам (возраст, среднесуточный темп дистракции, относительная величина удлинения, выраженная в процентах, индекс фиксации, индекс остеосинтеза) позволили выделить четыре кластера, далее – группы пациентов (табл. 1). Мы считаем, что индекс фиксации в данном исследовании следует рассматривать как вариабельный фактор, а не результативный признак, так как разработанные в нашем Центре методы стимуляции репаративного остеогенеза позволяют активно влиять на длительность периода фиксации.

По представленным данным можно сказать, что с точки зрения длительности остеосинтеза наилучшие результаты сконцентрированы в первой группе пациентов, далее идет третья, вторая и четвертая группы. Причем разница между первой и третьей, третьей и четвертой группами весьма существенна по ИО, тогда как между второй и четвертой практически отсутствует. Следует отметить, что в группе с наилучшими результатами средний возраст наименьший, а темп дистракции и процент удлинения наибольшие. Различия по темпу дистракции остальных групп между собой отсутствуют. Важно отметить, что средний возраст в третьей группе выше, чем во второй, при том, что ИО существенно выше в третьей группе.

По результатам множественного регрессионного анализа были составлены уравнения регрессии для каждого кластера с учетом вышеперечисленных признаков, а также рассчитаны коэффициенты раздельной детерминации с целью определения процента вариации результирующего признака за счет того или иного фактора. Эти данные приведены в таблице 2.

Таблица 1

Группы пациентов по результатам кластерного анализа с указанием средних значений признаков и их вариабельности

|

Кластеры (группы) |

Кол-во больных |

Возраст; лет |

% удлинения |

Темп; мм/сутки |

ИФ; дн/см |

ИО; дн/см |

|

Кластер 1 |

29 |

21,7±1,47 |

12,7±0,98 |

0,83±0,05 |

11,6±0,71 |

24,8±1,15 |

|

Кластер 2 |

14 |

25,9±1,1 |

10,5±0,94 |

0,78±0,07 |

40,3±1,3 |

55,2±1,3 |

|

Кластер 3 |

52 |

30±1,36 |

12,2±0,57 |

0,79±0,04 |

22,1±0,64 |

37,1±0,83 |

|

Кластер 4 |

8 |

39,4±1,73 |

8,3±1,1 |

0,79±0,06 |

40,6±2,83 |

56,7±3,56 |

Таблица 2

Процент вариации результативного признака по группам (кластерам), уравнения множественной регрессии

|

Кластеры (группы) |

Возраст* |

% удлинения* |

Темп % * |

ИФ % * |

Уравнение множественной регрессии** |

|

Кластер 1 |

0,3 |

2,1 |

31,6 |

36,2 |

Y=-0,02x 1 -0,197x 2 -11,34x 3 +0,87x 4 +27,96 |

|

Кластер 2 |

0,4 |

3,1 |

10,6 |

84,0 |

Y=-0,012x 1 -0,216x 2 -14,21x 3 +1,14x 4 +22,99 |

|

Кластер 3 |

0,4 |

6,03 |

37,5 |

42,2 |

Y=0,022x 1 -0,256x 2 -14,81x 3 +0,901x 4 +31,4 |

|

Кластер 4 |

16,2 |

2,1 |

17,3 |

60,4 |

Y=0,58x 1 -0,106x 2 -13,2x 3 +0,87x 4 +10,06 |

Примечание: * процент вариации результативного признака (ИО), определяемый данным фактором; ** у – ИО, x 1 – возраст (лет), x 2 % удлинения голени, x 3 – темп дистракции (мм/сутки), x 4 – ИФ (дн/см).

Таблица 2 явно демонстрирует, что в группах с отличным и хорошим результатом лечения (первый и третий кластеры) определяющее значение для результативного признака преимущественно несут ИФ и среднесуточный темп (суммарно 67,8 % и 79,7 % соотвественно группам), причем примерно в равной степени. Остальные факторы (в том числе и не вошедшие в уравнение) определяют оставшуюся вариабельность ИО. Для групп с замедленным остеогенезом (вторая и четвертая) вариабельность ИО преимущественно зависит от ИФ (84 % и 60,4 % соотвественно). Отметим, что процент удлинения имеет свой вклад в определение ИО, однако роль этого признака примерно одинакова между группами. Наконец, существен- ным фактом является то, что у пациентов четвертой группы, где средний возраст 39,4 года, этот фактор на 16,2 % определяет вариабельность ИО, в то время как у младших пациентов влияние возраста менее 0,5 %.

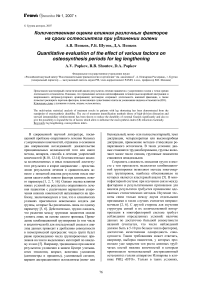

Для оценки влияния использования высокодробной дистракции и применения интрамедуллярного армирования (дихотомических признаков) были получены матрицы парных коэффициентов корреляции для каждого кластера (табл. 3, 4, 5, 6). Кроме того, на рисунке 1 представлено распределение применения автоматической дистракции и интрамедуллярного армирования между кластерами.

Матрица парных коэффициентов корреляции для первой группы

Таблица 3

|

Признаки |

ИО |

% удлинения |

Возраст |

Темп дистракции |

ИФ |

Высокодр. дистракция |

Интрам-ое армир-е |

|

ИО |

1 |

-0,12596 |

0,13639 |

-0,6431 |

0,675788 |

-0,19819 |

-0,39604 |

|

% удлинения |

-0,12596 |

1 |

0,011687 |

-0,02372 |

0,125886 |

-0,19926 |

-0,35502 |

|

Возраст |

0,13639 |

0,011687 |

1 |

-0,13789 |

0,13139 |

-0,34494 |

-0,2959 |

|

Темп дистракции |

-0,6431 |

-0,02372 |

-0,13789 |

1 |

-0,07961 |

0,164259 |

0,516188 |

|

ИФ |

0,675788 |

0,125886 |

0,13139 |

-0,07961 |

1 |

-0,17526 |

-0,40817 |

|

Высокодр. дистракция |

-0,19819 |

-0,19926 |

-0,34494 |

0,164259 |

-0,17526 |

1 |

0,15273 |

|

Интрам-ое армирование |

-0,39604 |

-0,35502 |

-0,2959 |

0,516188 |

-0,40817 |

0,15273 |

1 |

Таблица 4

|

Признаки |

ИО |

% удлинения |

Возраст |

Темп дистракции |

ИФ |

Высокодр. дистракция |

|

ИО |

1 |

-0,20294 |

0,44701 |

-0,14625 |

0,741094 |

-0,27596 |

|

% удлинения |

-0,20294 |

1 |

-0,14234 |

0,088714 |

0,013527 |

-0,17653 |

|

Возраст |

0,44701 |

-0,14234 |

1 |

0,050535 |

0,416816 |

-0,06276 |

|

Темп дистракции |

-0,14625 |

0,088714 |

0,050535 |

1 |

0,527712 |

0,023613 |

|

ИФ |

0,741094 |

0,013527 |

0,416816 |

0,527712 |

1 |

-0,20914 |

|

Высокодр. дистракция |

-0,27596 |

-0,17653 |

-0,06276 |

0,023613 |

-0,20914 |

1 |

Таблица 5

|

Признаки |

ИО |

% удлинения |

Возраст |

Темп дистракции |

ИФ |

Высокодр. дистракция |

Интрам-ое армир-е |

|

ИО |

1 |

-0,34489 |

-0,11627 |

-0,57133 |

0,607384 |

-0,16038 |

-0,24485 |

|

% удлинения |

-0,34489 |

1 |

0,1461 |

0,149922 |

-0,1109 |

0,027024 |

-0,18584 |

|

Возраст |

-0,11627 |

0,1461 |

1 |

0,053755 |

-0,13157 |

0,066862 |

-0,08158 |

|

Темп дистракции |

-0,57133 |

0,149922 |

0,053755 |

1 |

0,155413 |

-0,08315 |

0,03358 |

|

ИФ |

0,607384 |

-0,1109 |

-0,13157 |

0,155413 |

1 |

-0,29971 |

-0,35335 |

|

Высокодр. дистракция |

-0,16038 |

0,027024 |

0,066862 |

-0,08315 |

-0,29971 |

1 |

0,347524 |

|

Интрам-ое армирование |

-0,24485 |

-0,18584 |

-0,08158 |

0,03358 |

-0,35335 |

0,347524 |

1 |

Таблица 6

|

Признаки |

ИО |

% удлинения |

Возраст |

Темп дистракции |

ИФ |

|

ИО |

1 |

-0,62928 |

0,575071 |

-0,78036 |

0,876306 |

|

% удлинения |

-0,62928 |

1 |

-0,43722 |

0,696166 |

-0,45851 |

|

Возраст |

0,575071 |

-0,43722 |

1 |

-0,63558 |

0,197898 |

|

Темп дистр-ии |

-0,78036 |

0,696166 |

-0,63558 |

1 |

-0,51155 |

|

ИФ |

0,876306 |

-0,45851 |

0,197898 |

-0,51155 |

1 |

Матрица парных коэффициентов корреляции для второй группы

Матрица парных коэффициентов корреляции для третьей группы

Матрица парных коэффициентов корреляции для четвертой группы

Рис. 1. Диаграммы распределения применения автоматической дистракции и интрамедуллярного армирования по группам

Исходя из рисунка 1 становится видно, что наилучшие результаты с точки зрения сокращения сроков лечения находятся в тех группах (кластеры 1 и 3), где применялись методы высокодробной дистракции и напряженного интрамедуллярного армирования или их сочетания. В первой группе, где сроки лечения наиболее короткие, у 17 пациентов (58,6 %) были применены методы интенсификации лечебного процесса.

Судя по таблице 3, между ИО и применением высокодробной дистракции и интрамедуллярного армирования имеется обратная зависимость. Существенная, значимая обратная зависимость есть также между темпом дистракции и ИО в данной группе. Причем стоит отметить, что значимая прямая связь существует между темпом дистракции и применением интрамедуллярных спиц. Видимо, данный способ дистракции действительно позволяет увеличивать скорость удлинения, добиваясь тем самым сокращения ИО. Наконец, тесная прямая связь существует между ИФ и ИО, что отвечает здравому смыслу.

Для данной группы стоит отметить прямую зависимость между ИФ и ИО при значении коэффициента 0,74. Между возрастом и ИО также существует прямая зависимость при меньшей тесноте связи (0,45). Положительная зависимость между темпом дистракции и ИФ (парный коэффициент корреляции 0,53) может свидетельствовать об отрицательном влиянии увеличения темпа дистракции на сокращение сроков остеосинтеза для данной группы пациентов.

В третьей группе, как и в первой, между ИО и применением высокодробной дистракции и интрамедуллярного армирования имеется обратная зависимость. Значимая обратная зависимость есть также между темпом дистракции и ИО. Отмечается тесная прямая связь между ИФ и ИО.

Для четвертой группы каждый фактор тесно связан с результативным признаком (ИО). При- чем процент удлинения и темп дистракции с ИО имеют обратную связь, в то время как возраст колинеарен ИФ, и имеется обратная зависимость с ИО. Наибольшую корреляцию с ИО имеют темп дистракции и ИФ. Кроме того, темп дистракции отрицательно связан с возрастом и длительностью периода фиксации.

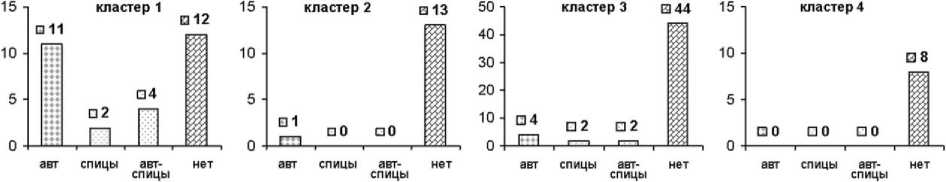

Для иллюстрации зависимости между темпом дистракции и ИО, а также различий по данным показателям между группами больных необходимо привести результаты расположения данных на единой для всех кластеров точечной диаграмме (рис. 2). Выделены линии трендов для первой, второй и третьей групп (на рисунке – снизу вверх). По рисунку хорошо видно, что точки сгруппированы по кластерам в признаковом пространстве. Отрицательная корреляционная связь темп дистракции – ИО отчетливо прослеживается для первой и третьей групп.

Рис. 2. Зависимость между темпом дистракции и

ИО для изучаемых групп

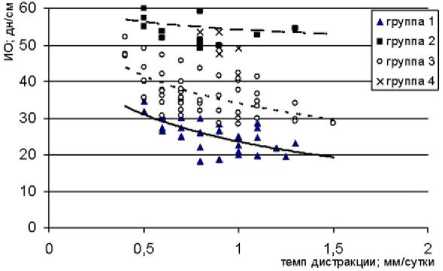

Важным представляется изучение этиологического признака на сроки лечения при данной патологии. Распределение пациентов по причине укорочения с учетом кластеров представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение больных по этиологии внутри кластеров

Можно отметить довольно равномерное распределение этиологии укорочения по группам. Тем не менее, для исследования уровня сопряженности этиологического фактора и распределения по группам был выполнен метод кросстабуляции, который выявил низкую зависимость между этиологией укорочения и попаданием случая в ту или иную группу: коэффициент Пирсона 0,29 (р<0,01), коэффициент Кендалла 0,15 (р<0,05). Таким образом, для данной выборки пациентов этиологический фактор не оказывает решающего влияния на длительность остеосинтеза.

При описании и исследовании сложных процессов, к которым, без сомнения, относится дистракционный остеосинтез, выбирается большое число признаков, которые отражают те или иные стороны изучаемого явления. Часть таких признаков, влияя на результат, связана между собой. Поэтому использование методов одномерной статистики для анализа результатов оперативного лечения укорочений конечностей на текущем этапе развития метода является неоправданным и может привести к противоречивым результатам.

На основании проведенных исследований можно увидеть, что с точки зрения сокращения сроков внешнего остеосинтеза применение таких способов интенсификации лечения как напряженное интрамедуллярное армирование и высокодробная автоматическая дистракция, бесспорно, оправдано. Это позволяет с одной стороны не только сократить влияние фактора длительности периода фиксации (ИФ) на результативный признак (ИО), но и увеличить роль темпа дистракции на вариабельность ИО (при их отрицательной корреляционной связи). Последнее значительно расширяет возможности хирурга влиять на процесс репаративного остеогенеза: появляется возможность не только сокращать период фиксации за счет, например, стимуляции по способу В.И. Шевцова А.В. Попкова, но и уменьшать длительность периода дистракции, увеличивая среднесуточный темп. Заметим, однако, что увеличение темпа дистракции имеет смысл только в сочетании с методами интенсификации лечения. Только в таких условиях отрицательная корреляционная связь темп дистракции ИО значима.

Полученные уравнения множественной регрессии позволяют прогнозировать длительность остеосинтеза при планировании оперативного удлинения, а также определять степень и направление влияния различных факторов на ИО. Интересно отметить, что только от возраста 3940 лет возрастной фактор становится значимым для длительности остеосинтеза. Можно также сделать заключение (судя по распределению результатов по группам) о том, что этиология укорочения имеет меньшее влияние на ИО, чем применение методов интенсификации лечения, темп дистракции и возраст пациентов.