Количественное распределение активных и пассивных билингвов в чувашской диаспоре московского региона (II)

Автор: Куцаева Марина Васильевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования автора о количественном распределении пассивного и активного билингвизма по возрастным когортам в чувашской диаспоре московского региона. В силу того что более половины чувашского этноса проживает вне Чувашской Республики, сохранность чувашского языка вызывает обеспокоенность. Активный билингвизм характерен для выходцев из деревни, имеющих среднее специальное образование, за исключением младших когорт, в которых практически все имеют высшее образование. Пассивные билингвы в выборке -уроженцы крупных городов, средних населенных пунктов и райцентров Республики, независимо от уровня образования. Функционально первым языком в Москве для всех респондентов является русский. Активные билингвы используют также и чувашский язык: переключение кодов определяется обстановкой, собеседником, темой разговора. В ЧР они скорее используют чувашский язык в деревне, чем в городе, тем самым сохраняя стереотипы относительно чувашского как языка деревенского, непрестижного, но многие пытаются преодолеть стереотипы и сознательно говорят теперь по-чувашски и в городе. Вероятно, это результат проведения начиная с 1990-х гг. языковых реформ, расширения функций чувашского языка, обязательного изучения чувашского в рамках общеобразовательных программ, в том числе в городских школах. Впрочем, как показала выборка, и активные, и пассивные билингвы не удовлетворены качеством преподавания чувашского языка в школе, активные билингвы владеют чувашским вследствие межпоколенной передачи языка в семье, пассивные сохраняют фрагментарные знания, почерпнутые в детстве в чувашской деревне во время летнего отдыха. Последние используют русский язык и на малой родине, и в московском регионе, однако чувствуют эмоциональную связь с языком родителей. Встречи с земляками, современные технологии, преодоление стереотипов, осознание ценности двуязычия способствуют сохранению языка и его функционированию, хотя и в ограниченном объеме в чувашской диаспоре московского региона.

Билингвизм, диглоссия, чувашско-русское двуязычие, чувашский язык, диаспора, активный билингвизм, пассивный билингвизм, языковая ситуация, языковой нигилизм

Короткий адрес: https://sciup.org/147219912

IDR: 147219912 | УДК: 81’ | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-2-90-98

Текст научной статьи Количественное распределение активных и пассивных билингвов в чувашской диаспоре московского региона (II)

Возрастная когорта 41–50

В когорте 40–50-летних респондентов соотношение активных и пассивных билингвов составляет 70 и 30 % соответственно. Активные билингвы, составляющие почти 70 % в данной возрастной группе, в основном родились в деревне, имеют среднее специальное образование. Они говорят на чувашском в чувашской деревне, в городе в Чувашской Республике – на русском. Респонденты сохраняют стереотипы относительно уместности использования чувашского в городской среде, подобные стереотипам представителей старшей когорты: «В городе разговаривают все на русском языке. Да, и я тоже. Ну они там все разговаривают на русском языке! Большинство же молодежь! Думаешь, а вдруг они не знают! А в деревне, с соседями, в магазине ‒ на чувашском. Они же все на чувашском языке!» (Роза О., 45). Они одобряют идею более широкого распространения русского языка в чувашской деревне, основываясь на собственном опыте: «Сейчас, я смотрю, детей в деревне учат на русском языке. Это, с одной стороны, хорошо, что с малых лет учат на русский язык. Как мы вот учились? Потому что тяжело нам было, а их учат сразу на русском языке и на чувашском. Вот с малых лет. Это, конечно, хорошо ‒ для детей в данный момент получается. А то мы пришли в первый класс, буквы видели и не знаем, что с ними делать, как их разговаривать, как они пишутся! Я за то, чтобы было и на русском, и на чувашском, если, конечно, там, на родине» (Роза О., 45).

Некоторые пытаются преодолеть ‒ прежде всего в себе ‒ навязанные советской эпохой стереотипы. «Я когда в Чебоксары приезжаю, на чувашском разговариваю. Без зазору, не стесняюсь. У нас же многие так теперь своего языка не стесняются. Особенно молодежь. Может, я раньше стеснялся. Когда курсантом был, в Чебоксары приезжал, когда бывал на каникулах, у меня все двоюродные братья по-русски разговаривали. Мне тоже хотелось, конечно! Выглядеть городским. А сейчас я с гордостью в Чебоксарах по-чувашски разговариваю. Гордость начал испытывать с 2005 года, когда вступил в Организацию “Сыны Отечества”, посвященную выдающимся личностям Чувашии. Чтобы не забывать свои корни, свой язык. У меня свой взгляд поменялся. Честно говорю, испытываю гордость. Между собой стараемся на чувашском общаться. Не сказать, конечно, что это чистое общение, но мне приятно! А вот в Чебоксарах билет буду покупать на русском, наверное, все равно какое-то стеснение осталось» (Сергей И., 47).

Вдали от малой родины респонденты также используют чувашский язык при общении с земляками, родственниками своих лет или более старшего возраста. «Я на чувашском с подругами, землячками разговариваю. Друг мой русский подходит: “На французском своем, девчонки, прекратите разговаривать!” Всё – переходим на русский» (Ирина А., 44). Для некоторых респондентов характерно не только частое в своей компании переключение кодов, но и возникающие по этому поводу стеснение и даже неловкость: «Да, бывает, что смешиваю языки, но я извиняюсь перед людьми тогда» (Лилия Щ., 44). Довольно часто переключение кодов происходит в рамках встреч чувашской диаспоры Москвы: «В Москве кругом когда одни чуваши, как на концерте сегодня, я много по-чувашски разговариваю» (Олег З., 42).

Пассивный билингвизм характерен для родившихся в крупных городах Республики. «В Чебоксарах в советское время чувашский не преподавали. В техникуме тоже все по-русски было. В деревне в Канашском районе когда лето проводил, со мной говорили на чувашском, я отвечал по-русски. Не знал потому что чувашский так хорошо. Ну то есть понимал, но не отвечал. Бабушка со мной и по-русски пыталась, но плохо. Весь мой чувашский, естественно, из деревни. Там же чувашская деревня, все по-чувашски разговаривают» (Лев Н., 44). Многие имеют типичную языковую биографию: «Я родился в деревне, по сути дела, у меня сформировался языковой пласт определенный. А потом переехали в город. А в городе ‒ сами понимаете – в детский сад отдали. То есть на подсознательном уровне я чувашскую речь понимаю. На достаточно бытовом уровне хорошо понимаю. Но из-за того, что не было языковой практики, тяжело говорить. А понимать ‒ достаточно хорошо. С родителями говорю по-русски, когда приезжаю» (Александр М., 44). С возрастом именно представители данной когорты демонстрируют интерес к изучению чувашского языка, некоторые посещают курсы чувашского языка в Москве. «Знания потом стараюсь применять! Родители к этому относятся в принципе положительно. Но из-за того, что я могу говорить банальные вещи, то быстро переходим на русский, ну чтобы более… там диалог получался» (Александр М., 44).

Возрастная когорта 31–40

Наибольший удельный вес среди тех, кто активно владеет чувашским и русским языками, приходится на когорту 30–40-летних. Они же, по нашим наблюдениям, демонстрируют наивысшую языковую лояльность, охотно признавая родным язык своей национальности: 68 % назвали чувашский, 14 % – русский, 18 % признали оба языка ‒ чувашский и русский – родными.

Что касается количественного распределения видов билингвизма в данной возрастной когорте, оно также имеет максимальные показатели в выборке: 84 % активных билингвов и 16 % пассивных.

Активные билингвы 30–40 лет в нашей выборке в основном родились в деревне или поселках городского типа, пассивные – в Чебоксарах и крупных городах Республики. Все они получили высшее образование в городе (в Чебоксарах, как правило), затем спустя некоторое время перебрались в московский регион для «улучшения качества жизни», «чтобы попробовать что-то новое».

У активных и пассивных билингвов сохраняются устойчивые стереотипы относительно корреляции «город – деревня» (последняя выступает в качестве арены активного использования чувашского языка) в пределах малой родины. «В моем понимании в Чувашской Республике чувашский язык знают те, кто родился в деревне» (Руслан Х., 37). «На чувашском у нас в Яльчиках принято разговаривать, сильный дух у нас, наверное» (Дмитрий М., 33). «В деревне – чувашский, в городе – русский. Как-то я считаю, даже неприлично прийти в Чебоксарах в магазин, например, и начать на чувашском. Там же в городе и татары есть, удмурты, может, какие-то приезжие» (Татьяна А., 32). Более того, чувашский язык по-прежнему в представлении некоторых обладает низкой престижностью. «А зачем он нужен? Просто человек, который знает чувашский, по крайней мере, это мое субъективное мнение, если он его знает, он сразу обладает диалектом. Я не знаю, почему это происходит, но даже молодежь, которая хорошо знает чувашский, это сразу видно! У них такой акцент! Даже если они как бы стараются его не показывать, это все равно заметно, когда человек знает чувашский. Вот по крайней мере я сразу определяю! Знает ли человек чувашский или нет! Вот что-то такое деревенское, я считаю, по крайней мере, в отношении чувашского языка» (Ирина О., 33).

30–40-летние респонденты (как активные, так и пассивные билингвы) охотно делились впечатлениями и воспоминаниями о своем опыте изучения языков в школе, что вполне закономерно, поскольку именно их школьные годы пришлись на разработку и внедрение в образование языковых реформ и законов. С одной стороны, респонденты, посещавшие национальные школы, свидетельствуют о том, что «русский, конечно, мы понимали. Но вот когда в колледж после девятого класса поступил в Чебоксарах, сокурсники издевались, что русского как следует не знаю. Тяжеловато было!» (Евгений С., 32). С другой стороны, в то время школьникам, уроженцам Чебоксар и других крупных населенных пунктов, пришлось в обязательном порядке изучать чувашский язык, пусть и в ограниченном объеме. «Пик активности чувашского пришелся у меня как раз на среднюю школу, я читала и писала по-чувашски» (Наталья Я., 32). Другое дело, что во многих случаях преподавание чувашского в школе носило в самом начале весьма формальный характер. «Чувашский был введен обязательно, но учитывая, что я не хотел, он мне был изначально неприятен, я выучил одно стихотворение, получил “пять”. И таких был весь класс» (Никита Ф., 31). «В ЧГУ на лечебном факультете даже зачет сдавался по чувашскому в мое время. Я стихотворение выучила. Потому что программа общеобразовательная была. Нам его преподавали, мы его не учили. В университете я сообщила педагогу, что я не знаю языка, хотя я его знала… Мне не хотелось просто писать сочинения, тратить время на это. И тогда было задание выучить стишок из восьми строчек. На зачет. То есть было выгодно не знать язык. И я его не знала» (Татьяна К., 31).

84 % активных билингвов данной когорты используют время от времени чувашский язык и в московском регионе. Переключение кодов (или кодовое переключение ‒ переход говорящего в процессе речевого общения с одного языка на другой в зависимости от условий коммуникации [Беликов, Крысин, 2016. С. 16]) обычно определяется у респондентов рядом факторов.

Во-первых, обстановкой. На работе опрошенные, естественно, разговаривают на русском языке (в большинстве случаев это офисный тип занятости, в отличие от представителей более старших возрастных когорт, которые трудятся на строительных объектах). В общественных местах, как правило, редко осуществляется переключение кодов по следующей причине: «На улице иду со своим братом или другом из Чувашии, мы на чувашском. В город, на ры- нок здесь выезжаем, идем, разговариваем. Мне все равно, но все же оглядываются на нас странно. Если вдруг… услышат неродную речь, ну не на русском разговаривают, могут косо посмотреть. Не любят же нерусских-то» (Станислав Г., 32). Дома, в бытовом общении, напротив, они могут часто переходить на чувашский.

Второй фактор переключения кодов ‒ это собеседник, в данном случае в его роли часто выступает супруг, родственники, друзья. «С супругом на чувашском, даже в Москве. Потому что он – у него принципиальная позиция. До знакомства с ним я всегда больше, то есть даже в семье мы здесь втроем с сестрами разговаривали больше по-русски. Так по привычке сложилось. Когда познакомилась с ним, а он – у него принципиальная позиция он не любит… без необходимости острой… Он не любит по-русски разговаривать. У него в приоритете чувашский язык. Если человек хоть сколько-то понимает по-чувашски, он будет с ним разговаривать по-чувашски, принципиально не будет по-русски разговаривать» (Татьяна Т., 36). «С сестрами здесь на чувашском, с ними перезваниваемся на чувашском. Если у меня рядом никого нет, могу на чувашском, допустим в машине еду и на чувашском – по полной программе трындычим!» (Ольга Т., 32). «С друзьями по-чувашски здесь, но с работы я им звоню по-русски. Просто неудобно перед другими людьми, вдруг подумают, что я их обсуждаю. Стараюсь при людях, которые не знают чувашского языка, говорить на русском. Меня тогда все время спрашивают друзья: «Ты что, не один там?» (Дмитрий М., 33). С детьми ‒ практически никогда не разговаривают на чувашском. «Русский здесь – это семья, работа. Школа. Чувашский ‒ по телефону родителями. И язык у меня не смешивается. Это разные ситуации. С мамой ‒ чувашский, в семье и на работе – русский» (Татьяна Ю., 33).

В-третьих, тема разговора также определяет переключение кодов. «Буквально вчера я жаловалась на работу родителям. Хоть и родителям ‒ с ними я общаюсь на чувашском языке... мы будем общаться. Но, как говорится, это связано с работой, я им рассказывала ситуацию на русском» (Елена Т., 34). «Бывают ситуации, когда разговариваю на чувашском. А это бывает, когда мы обсуждаем что-нибудь… бурно! Ну, поведение... каких-то наших родственников, например, или там мама жалуется на что-нибудь. И тогда это будет чувашский язык. Если это яркие эмоции, то на чувашском. Более красочно просто! Сочнее!» (Татьяна И., 35).

Респонденты когорты 30–40 лет редко и вообще едва ли отмечали ценность двуязычия, для них знание двух языков, «автоматическое», «машинальное» переключение кодов, использование в жизни двух языков в процентном соотношении «пятьдесят на пятьдесят» (Ольга Т., 32) ‒ вещи сами собой разумеющиеся, они не испытывают от этого гордости, разве что ощущают порой практическое удобство. «В метро еду, кто-то разговаривает по-чувашски, я сижу, подслушиваю, но мне неприлично признаться, что я понимаю. Ну, думаю, как же хорошо знать несколько языков! Ты даже поймешь, кто тебе… и что тебе о чем скажет!» (Татьяна А., 40).

Попутно отметим, что пассивные билингвы, составляющие 16 % в когорте 30–40-летних, проживая вдали от малой родины, неожиданно для себя, по их собственному признанию, начинают скучать по чувашскому языку. «Знаете, что я заметила! Вот недавно когда были на Новый год в Чебоксарах, я ощутила это в первый раз за всю свою жизнь! Я, когда услышала чувашскую речь, поняла, что соскучилась! По вот этой речи! Я вот реально соскучилась! Я даже когда в Москве хожу, я слышу татар или казахов, они же ведь тюркская группа. Вот ощущение внутри какой-то искренней радости, когда их слышу. В эти праздники, когда свекор со свекровью разговаривали по-чувашски, мы у них останавливались в Чебоксарах, я прямо говорю им: “Ой, как здорово! Как хорошо, приятно слушать!” То есть все равно, на старости лет, хоть я и не старая, не зря говорят, что вот с возрастом понятие родины, малой родины, эта ностальгия начинает появляться» (Ирина О., 33).

Возрастная когорта 20‒30

Парадоксальным образом именно в младшей возрастной когорте наблюдается примерно одинаковое соотношение пассивного и активного билингвизма (44 и 56 % соответственно), и это несмотря на активное внедрение языковых реформ в области образования.

Действительно, респонденты младшей когорты, пассивные билингвы, охотно рассказывали о своем опыте изучения чувашского языка в школе. В отличие от респондентов 30‒40 лет, школьные годы которых частично пришлись на введение в расписание обязательного изучения чувашского языка, представители этой когорты изучали чувашский на всех ступенях образовательного процесса и в значительно большем объеме. В основном в нашей выборке это уроженцы Чебоксар и Новочебоксарска. Обучение в школе велось на русском языке, чувашский язык преподавался как предмет. Здесь в полной мере проявилась сложившаяся в этом поколении диглоссная ситуация: если разговорный чувашский язык был в какой-то мере для них знакомым, «на слуху», то литературный чувашский язык воспринимался как чужой, которым они, в сущности, никогда прежде не пользовались, в качестве литературного для них всегда выступал русский язык. «В Чебоксарах был чувашский язык во всех школах. Но мне тяжело, очень тяжело давался этот язык. Там очень трудная грамматика. Она как в русском языке, вообще ведь русский язык считается очень трудным языком. И чувашский также! Я была в слезах! С репетитором занималась. Я не понимала значения “ч”, “щ”, вот где с галочками. А вот разговорный язык я знала, я понимала, о чем говорят. Я понимала. Но написать это мне было очень трудно! Много нас было таких, я не одна такая была. По репетиторам не все ходили, кто сам, кто мог. В старших классах переехала в Москву. И стало очень хорошо, просто не было чувашского языка! Это было счастье!» (Кристина Е., 23). «Я училась с первого по третий классы в чувашском классе, я помню эти слезы и крики родителей, что я не понимаю, как это пишется. Где две буквы щ, где там буква с галочкой, для меня это слезы! И потом родители писали заявление, чтобы меня перевели в русский класс. И с пятого класса я училась в русском. Без слез. Только чтение – и все! Никаких писанин, никаких диктантов на чувашском языке больше не было в моей жизни! Письмо мне очень трудно давалось. Оно само по себе ужасно трудное! Для меня лично ‒ очень трудное! Хотя я и отличница, для меня чувашский язык – очень трудный. За меня мама писала сочинения на чувашском. Я писала на русском, а она переводила мне» (Надежда К., 26).

Удивительным кажется и тот факт, что этнические чуваши-горожане испытывали в целом трудности, в то время как татары, к примеру, тоже вынужденные изучать чувашский в обязательном порядке, справлялись с задачей много легче. «У нас вообще был удивительный опыт, у нас были татары, которые с нами учились. Они намного лучше знали наш чувашский язык, потому что дома говорили на татарском! Языки похожие, тюркские, и они помогали нам с домашкой» (Юлия О., 26). Впрочем, выборка не позволяет сделать окончательные выводы.

Чувашский язык в то время, кажется, по-прежнему не был престижным среди населения, особенно среди молодежи. «В то время, когда я училась, почему-то было не очень модно знать этот язык. Это был предмет, общий. Я как-то справлялась, вроде у меня даже была пятерка по чувашскому языку. Но это все благодаря списываниям! В общем, для меня это был иностранный, наверное. Не очень хорошо, наверное, что такое было время, что было немодно изучать чувашский язык. Считалось, что на чувашском разговаривают только деревенщины!» (Кристина Н., 27). «Но вот в Чебоксарах почему-то стыдятся своего языка. У нас как бы язык не популяризируется совершенно! Сейчас, правда, какое-то движение началось. Что это… не смешно, что это не из деревни. Это самое главное!» (Юлия О., 26). Даже активные билингвы, родом из чувашских деревень, приезжая в город на учебу, чувствовали подобное отношение. «По себе могу сказать, что даже будучи в университете, я как-то стеснялась в городе при остальных людях, не при друзьях, разговаривать на чувашском. Какое-то вот стеснение в то время еще было. На тебя могли косо посмотреть, когда ты там на чувашском разговариваешь. А уже сейчас, года два назад, я прямо осознанно… Я понимаю, что я могу разговаривать на чувашском. Спокойно. Я сама решила, что если я чувашка, то почему я должна в своем, допустим, родном городе, в своей родной республике разговаривать на русском, который, по большому-то счету, для нас иностранный! Потому что мы чуваши, почему бы нет!» (Екатерина П., 28). «У нас в семье практикуются оба языка, никто не стесняется ни того, ни другого» (Дмитрий М., 29).

Несмотря на определенные положительные сдвиги в продвижении чувашского языка (в основном в области образования), остается открытым вопрос, насколько обучение чувашскому языку в школе является эффективным для становления сбалансированного билингвизма, подразумевающего одинаковое владение двумя языками [Михальченко, 2006. С. 192] не только на уровне отдельных лиц, но и в масштабе Республики. Вероятно, без усилий в облас- ти языкового маркетинга с подобной задачей просто не справиться. Аналогичная мысль выражена в [Алос-и-Фонт, 2015. С. 210‒211]. Важная точка зрения была высказана и одной из наших респонденток: «Для нас в школе это было больше времяпрепровождение, обязаловка. Это было забавно: мы как собаки зубрили текст, потом вставали и рассказывали, я даже помню этот момент! Без понимания все зубрили, потому что книжки на чувашском они даже не интересные были, совершенно, для детей. “Господи, когда этот урок окончится? Да зачем он мне вообще нужен!” Ведь все люди считают, что он не нужен. Русский – нужен, английский ‒ нужен, а чувашский ‒ не нужен, потому что никто на нем не общается. И вот если с таких позиций исходить, то ему тяжело конкурировать с другими языками изначально. Поэтому, если не завлекать детей какими-то побочными методами типа игр, сказаний, преданий, чтобы дети хотя бы видели носителя языка, хотя бы бабушку из деревни пригласить, чтобы видели они, что на нем еще разговаривают. Чтобы видели они, что связь поколений какая-то существует. Сама я чувашский знала и до школы, потому что бабушка у меня говорит по-чувашски только. И папа с ней, и братья и сестры его между собой говорят по-чувашски. Поэтому так или иначе чувашский я понимаю. Именно бабушка заложила, таким образом, необходимость изучения языка. В остальном, скажем так, мне не донесли в школе, зачем мне учить язык, именно этот язык. В этом проблема. Мне кажется, в плане языка, всегда здорово, когда ты можешь выучить язык, но тут ключевой момент – лично для меня ‒ что это средство, которым ты можешь коммуницировать. Я, например, учила латынь, латынь я тоже знаю, но это не средство, которым я могу коммуницировать, то есть я могу рецепты прочитать, по биологии что-то прочитать, но это не язык, на котором ты разговариваешь. Он умер. В этом причина умерших языков. То же самое происходит, мне кажется, с нашим национальным языком. Если его не позиционировать как что-то, чем ты можешь гордиться, или что-то самобытное и уникальное, как что-то, что тебе хотелось бы изучать, хотя бы с позиций самобытности и отличия, тогда этот язык просто умрет, потому что на нем просто никто не общается. Он всегда, даже в городах, отходит на второй план, потому что все коммуницируют на русском. И русский остается первым языком, а чувашский... он... ну как ты не объясняй ребенку, что это надо и нужно, он будет его учить, но никогда не будет им пользоваться» (Юлия О., 26).

Позиция Юлии О. подтверждается словами другого респондента: «Я вообще не понимал, зачем чувашский учить в школе, если я его и так знаю. Нас таких было меньшинство. Я знал язык за счет того, что родители с нами дома по-чувашски тоже разговаривали. Я жил в среде носителей чувашского языка. Родители до сих пор между собой на чувашском разговаривают. И когда мы были маленькие, мы очень много времени проводили с бабушкой и дедушкой в деревне. А там вся деревня была чувашская. Я с чувашским в школе поэтому справлялся без проблем» (Дмитрий Т., 24).

56 % активных билингвов в нашей выборке, в основном выходцы из деревень, используют чувашский скорее в деревне, чем в столице Чувашской Республики. Доминирующим языком в московском регионе для них, естественно, является русский, при этом переключение кодов также происходит в зависимости от ситуации («с мужем дома разговариваю по-чувашски, а если с работы ему звоню, то по-русски» (Надежда К., 26), от собеседника («у нас в голове автоматически, с одним человеком разговариваешь на чувашском, с другим на русском» (Юлиана Н., 26), от темы («сейчас когда звоню родителям, разговариваю... да без разницы на каком ‒ о работе, а вот о дедушке ‒ всегда по-чувашски» (Дмитрий М., 29), «по-чувашски только явно между собой, явно обыденный разговор, если разговор доходит до Чувашии, до семьи. До матери, до родителей» (Сергей Т., 21).

Немаловажной отличительной особенностью активных билингвов 20‒30 лет является использование чувашского языка и на письме. Одни пишут, невзирая на отсутствие раскладки на клавиатуре, другие, наоборот, установив чувашский алфавит и соблюдая, таким образом, правила чувашской орфографии. «В течение дня это переписка на чувашском языке, я переписываюсь с подругами по-чувашски. У меня есть раскладка ‒ и на работе, и дома. Они тоже к этому привыкли, мои подруги. Я их приучила! Они мне писали по-русски, сейчас они уже пишут мне по-чувашски. Я ненавязчиво, я просто постоянно отвечала по-чувашски, они тоже постепенно переходили» (Оксана А., 25).

Более того, молодые люди чаще других имеют возможность переходить на чувашский в силу того, что в Москве регулярно проводятся чувашские дискотеки, которые пропагандируют чувашский язык и чувашскую эстраду. В рамках подобных мероприятий «со сцены звучат в основном чувашские песни» (Эльвира Е., 37) и, как предполагается, «общение идет на чувашском». «Была одна моя подруга, которая на людях... она очень старалась говорить со мной по-русски здесь. Либо на дискотеке, на чувашской при том! Она знакомилась с парнями, и общались они там по-русски. Я ей как-то объяснила: “Ну что ты с ними по-русски? Ну ведь со стороны видно, что вы оба чуваши! Ну это смешно! Говорите по-чувашски!” И после этого она стала говорить с ними по-чувашски. И теперь она сама контролирует ситуацию, то есть делает замечания тем, кто с ней говорит по-русски: “Что это такое? Я ему говорю по-чувашски, что он мне по-русски отвечает!”» (Оксана А., 25).

Попутно отметим, что, по свидетельству организаторов подобных мероприятий, часто складывается ситуация, когда активные билингвы способствуют тому, что и пассивные, в свою очередь, приобщаются к чувашскому языку и «вынуждены» на нем разговаривать в пространстве чувашской дискотеки: это «молодежь, которая выросла в Чебоксарах, в районном центре и разговаривала всегда на русском, а здесь они, может быть, какие-то слова и стесняются говорить, но говорят на чувашском у нас. То есть это те люди, которые выросли в городе и по-чувашски говорили только у бабушки в деревне, но мы всех приучаем!» (Эльвира Е., 37).

Наконец, отдельных молодых людей этого поколения отличает стремление к «чистоте языка». «Раньше больше смешивал языки, а с момента работы на радио стал за этим очень следить. Потому что некрасиво, когда говоришь на чувашском, а у тебя вдруг вылетают русские слова. Со мной такого никогда не случалось, я всегда получал хорошие отзывы. Что у меня хороший чувашский язык. Даже когда люди дозванивались в прямой эфир, они стеснялись слова по-русски говорить, потому что это было до такой степени навязано с моей стороны. Русские слова – не дай бог! Кроме общепринятых интернациональных слов, конечно. Радио , смс , интернет , пульт , диск. Люди, конечно, готовились к звонку в эфир. Чтобы язык был правильным, чистым. Даже люди, которые меня недолюбливали, несколько раз говорили хорошие слова о моем хорошем чувашском. С тех пор я стараюсь не смешивать. И мама моя заметила это. Мы стараемся не переходить» (Дмитрий М., 29). Пассивные билингвы, в свою очередь, признаются: «чувашский никакой практически роли в моей жизни не играет, но я бы хотела, быть может, чуть-чуть попозже какую-то роль ему отвести, потому что хотелось бы не забывать свои корни» (Кристина Н., 27 лет).

Как видим, молодые люди в нашей выборке, как правило, не имели положительного опыта в изучении чувашского языка в школе, однако вынесли из него необходимые суждения, рефлексии относительно того, каким образом возможно продвижение чувашского языка в обществе. По их мнению, оно должно происходить не только через канал школьного обучения, но также через построение национальной идеи, сфокусированной на языке как «самобытном», «уникальном» и в то же время «интернациональном», т. е. «приближенном к другим тюркским языкам».

Молодые респонденты – как активные, так и пассивные билингвы, встречаются много чаще других респондентов в рамках чувашских дискотек, активно осваивают интернет-пространство, поддерживают связь с земляками через социальные сети, используют чувашский язык в полном, но чаще в неполном объеме в переписке и демонстрируют не просто символическую языковую лояльность, а спокойное, «здоровое» отношение к обоим языкам, причем, что характерно, немало среди них и пассивных билингвов. «Я думаю, чувашский язык все время мне будет встречаться. Изучить его, посмотреть что-то в словаре ‒ это же не сложно. Если вдруг где-то слово незнакомое услышу, я его запомню. Со школы что-то осталось в голове все-таки, каркас какой-то» (Алексей Х., 29).

Выводы

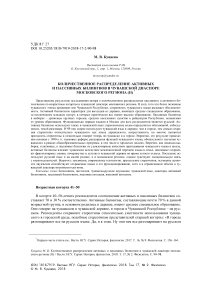

Таким образом, в ходе обследования были получены следующие данные о соотношении (%) активного и пассивного билингвизма по возрастным когортам:

|

Вид билингвизма |

Возрастная когорта |

||||

|

20‒30 |

31‒40 |

41‒50 |

51‒60 |

61‒83 |

|

|

Активный |

56 |

84 |

69 |

76 |

54 |

|

Пассивный |

44 |

16 |

31 |

24 |

46 |

В основном активный билингвизм характерен для выходцев из деревни, имеющих среднее специальное образование, за исключением младших когорт, в которых активные билингвы практически все имеют высшее образование. Пассивный билингвизм является отличительной чертой уроженцев крупных городов, средних по численности населенных пунктов и райцентров Чувашской Республики, в связи с тем, что, с одной стороны, долгое время обучение в школах там велось исключительно на русском языке. С другой стороны, сохраняются стереотипы относительно чувашского языка, который имеет четкие ассоциации с деревней, сельским образом жизни, некоей отсталостью, несовременностью, поэтому для горожан или тех, кто переехал из деревни в город, он не престижен, и они скорее будут говорить на русском языке, чем на чувашском.

Подобные стереотипы были выявлены нами во всех возрастных когортах, однако респонденты в когорте 41‒50 признались, что пытаются их преодолеть. Респонденты когорт 41‒50 и 51‒60 не только принимают активное участие в жизни диаспоры, практикуя таким образом чувашский язык, но и используют его в профессиональной деятельности, поскольку многие из них заняты в сфере строительства или обслуживания, в отличие от более молодых представителей диаспоры, имеющих офисный тип занятости и использующих только русский язык. Респонденты когорт 41‒50, 51‒60 в быту используют чувашский язык в ограниченном объеме ‒ в разговоре с более старшими людьми или с ровесниками, почти никогда ‒ с детьми.

Респонденты когорты 31‒40 в нашей выборке проявили наивысшую языковую лояльность, признав чувашский или оба языка (чувашский и русский) родными и охотно используя чувашский в повседневном общении или участвуя в мероприятиях диаспоры, по крайней мере без стеснения, характерного для более старших респондентов.

Что касается самой младшей когорты 21‒30, то здесь наблюдается примерно одинаковое соотношение пассивного и активного билингвизма, как и в самой старшей когорте, однако, несмотря на сходные количественные показатели у самой старшей и самой младшей когорт, мы видим положительное отношение молодых респондентов к билингвизму. Также, в отличие от респондентов 30‒40 лет, школьные годы которых частично пришлись на введение в расписание обязательного изучения чувашского языка, представители этой когорты изучали чувашский на всех ступенях образовательного процесса и в значительно большем объеме. Немаловажной отличительной особенностью активных билингвов 20‒30 лет является использование чувашского языка и на письме. Если лишь некоторые респонденты старших когорт указывали на использование чувашского при написании писем родителям, то молодые люди, кажется, пишут по-чувашски чаще. Осознание молодым поколением ценности двуязычия, всё расширяющееся пространство современных технологий, возможно, в немалой степени будут способствовать сохранению чувашско-русского билингвизма не только в пассивной, но и в активной форме в диаспорной среде московского региона.

Список литературы Количественное распределение активных и пассивных билингвов в чувашской диаспоре московского региона (II)

- Алос-и-Фонт Э. Идеи по стратегическому развитию чувашского языка // Исследование языковой ситуации в Чувашской Республике: Сб. ст. / Под ред. И. И. Бойко, А. В. Кузнецова. Чебоксары, 2015. 324 с

- Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика: Учебник для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. 337 с. Словарь социолингвистических терминов / Под ред. В. Ю. Михальченко. М., 2006. 312 с