Количественные параметры и морфологическая характеристика ампул маточных труб женщин в первом периоде зрелого возраста

Автор: Некрасова Анна Михайловна, Баландина Ирина Анатольевна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.29, 2021 года.

Бесплатный доступ

Для определения возрастной анатомической изменчивости нужна его точная морфологическая характеристика в зрелом возрасте, установленная с помощью современных методов исследования, которая может послужить критерием условной нормы. Цель исследования заключается в определении макро- и микро-морфометрических параметров ампул маточных труб женщин в первом периоде зрелого возраста на секционном материале и их морфологической характеристики. Исследовали ампулу обеих маточных труб 44 нерожавших и 58 рожавших женщин первого периода зрелого возраста (от 21 до 35 лет). Применили органометрический, гистологический, иммуногистохимический и макро- и микро-морфометрический методы исследования. Определили длину ампул, их наружный диаметр в месте перехода перешейка в ампулу, в центральной части ампулы и в месте перехода ампулы в воронку. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону. При иммуногистохимическом исследовании образцов использовали антитела на vimentin и маркер CD68. Рассчитывали площадь просвета ампулы маточной трубы, площадь ее стенки и измеряли длину окружности эпителиальной выстилки. В результате установили, что наружный диаметр маточных труб в местах переходов перешейка в ампулу и ампулы в воронку, а также в центральной части ампулы характеризуется отсутствием статистически достоверного различия параметров у нерожавших и рожавших женщин. Гистологическая картина ампул маточных труб как у нерожавших, так и у рожавших женщин в первом периоде зрелого возраста однотипна и представлена слизистой оболочкой, формирующей множество тонких папиллярных складок, внутренним циркулярным и наружным продольным слоями гладкой мышечной ткани мышечной оболочки и серозной оболочкой. Выявление в тканях ампул маточных труб у нерожавших и рожавших женщин в умеренном количестве CD68-иммунопозитивных макрофагов, концентрация которых увеличивается в эпителии и вблизи него, а также экспрессии виментина в стенках сосудов и отдельных фибробластах указывает на наличие процессов физиологической регенерации тканей. Анализ показателей площадей просвета ампулы и ее стенки при срединном сечении, а также длины окружности эпителиальной выстилки позволяет сделать вывод о преобладании этих параметров в правой маточной трубе.

Ампула маточной трубы, морфометрия, виментин, с068-позитивные клетки

Короткий адрес: https://sciup.org/143177411

IDR: 143177411 | DOI: 10.20340/mu-mn.2021.29(1).43-48

Текст научной статьи Количественные параметры и морфологическая характеристика ампул маточных труб женщин в первом периоде зрелого возраста

(1):43-48

Nekrasova AM, Balandina IA. Quantitative parameters and morphological characteristics of the uterine tubes ampullae in the first period of adulthood. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2021;29(1):43-48. (1):43-48

Введение . Наличие точных качественно-количественных возрастных признаков структуры внутренних органов имеет значение для оценки морфологических критериев нормы и патологических процессов [1]. Обширное внедрение микро-морфометрических методов в морфологические исследования предоставило возможность установить принципиальные особенности структурных компонентов внутренних женских репродуктивных органов, выраженные в количественном эквиваленте, которые объективно демонстрируют изменения, происходящие с увеличением возраста, начиная с пренатального периода развития. Рядом авторов были подробно исследованы количественные параметры органов женской репродуктивной системы во второй половине внутриутробного периода развития и у новорожденных [2-3]. Уже в этот период развития установлены ясные закономерности билатеральных различий парных органов и различия в их морфогенезе в норме и при патологии [4-10]. В этой связи для определения возрастной изменчивости органа нужна его точная морфологическая характеристика в зрелом возрасте, установленная с помощью современных методов исследования [11-16]. Данная характеристика необходима для установления точки отсчета в последующем сравнительном изучении морфологической динамики при патологических состояниях или при старении.

Цель исследования: на секционном материале определить макро- и микро-морфометрические параметры ампул маточных труб женщин в первом периоде зрелого возраста и их морфологическую характеристику.

Материалы и методы исследования. Работа проведена в танатологическом отделении Государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» в период 20142019 годы и основана на анализе результатов комплексного морфологического исследования, включающего органометрический, гистологический, иммуногистохимический и микро-морфометрический методы, 102 случаев женщин первого периода зрелого возраста согласно возрастной периодизации онтогенеза человека, принятой на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР в Москве (1965). Возраст женщин составил от 21 до 35 лет включительно, 44 нерожавших женщин и 58 – рожавших. Исследовали обе маточные трубы. На проведение исследования получено разрешение этического комитета Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера (№ 13 от 21.12.2016 г.).

Критерии включения объектов в исследование были следующими: причина смерти женщин – травмы или ранения (отсутствие при этом каких-либо повреждений живота и таза); анамнестические данные погибших, исключающие патологию органов репродуктивной системы; давность смерти, не превышающая 24-36 часов; хранение тел погибших до исследования в одинаковых условиях при температуре +2˚С; рост от 160 см до 175 см; масса от 55 кг до 75 кг с учетом нормального индекса массы тела, равного 20-25 кг/м2; нормальная форма таза (расстояние между передне-верхними остями подвздошных костей, равное 25-26 см; расстояние между наиболее отдаленными точками гребней подвздошных костей, равное 28-29 см; расстояние между большими вертелами бедренных костей, равное 31-32 см); отсутствие макроскопических признаков патологии органов репродуктивной системы, выявляемых при исследовании материала.

У всех погибших предварительно измеряли длину тела, определяли его массу и размеры таза. Рассчитывали индекс массы тела, определяли размеры таза. В исследование включили случаи с нормальной формой таза. Органометрию маточных труб проводили

Морфологические ведомости – Morphological Newsletter: 2021 Том (Volume) 29 Выпуск (Issue) 1 после их выделения из полости таза при помощи микрометра. Измеряли длину ампул, наружный диаметр маточных труб в местах переходов перешейка в ампулу и ампулы в воронку, а также в центральной части ампулы. Для проведения гистологического исследования при аутопсии ампулы маточных труб фиксировали в 10% растворе забуференного по Лилли формалина (рН-7,2) в течение 24 часов. Материал промывали в проточной воде в течение 30 минут, а затем подвергали обезвоживанию и заливке в парафин по схеме: спирт 60% - 2 часа, спирт 70% - 2 часа, спирт 80% - 2 часа, спирт 96% - 2 часа, спирт+ксилол (1:1) – 2 часа, ксилол+парафин (1:1) – 2 часа, парафин I 56о – 2 часа, парафин II 56о – 1 час. После заливки кусочков в парафиновые блоки на ротационном микротоме изготавливали гистологические срезы толщиной 4-6 микрон на уровне средней трети ампулы. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизон.

При иммуногистохимическом исследовании образцов использовали панель антител на Vimentin и CD68. Иммуногистохимические исследования выполняли по стандартным протоколам. Использовали концентрированные первичные моноклональные мышиные антитела к Vimentin и CD68 («Lab Vision», США), рабочее разведение 1:100, система визуализации KP50L («Diagnostic BioSystems», USA). Парафиновые срезы наклеивали на предметные стекла с адгезивным полилизиновым покрытием («Thermo Scientific», Menzel-Glaser Polysine® Slides 25×75×1,0 mm, Gerhard Menzel, GmbH). Для восстановления антигенных детерминант после формалиновой фиксации депарафинизированные срезы подвергали нагреванию: срезы помещали в 0,01 М цитратный буфер (pH=6,0) и кипятили в течение 20-30 мин, затем – в трис-буфер (pH=7,5) на 5 мин, обрабатывали 0,3% раствором пероксида водорода (пероксидазный блок), после чего проводили инкубацию с первичными антителами в течение 10-30 мин во влажной камере. Перед использованием концентрированные антитела разводили растворителем антител (Primary Antibody Diluent, «Diagnostic BioSystems», USA) в титре 1:100 согласно инструкции фирмы-производителя антител.

При иммуногистохимических исследованиях использовали позитивные контроли, рекомендованные фирмой-производителем. Затем срезы трехкратно промывали в трисбуфере, после чего подвергали экспозиции с вторичными антителами (мышиные и кроличьи биотинилированные антитела, «Diagnostic BioSystems», USA) в течение 10 мин, промывали в трис-буфере, обрабатывали конъюгированным с пероксидазой стрептавидином в течение 10 мин и подвергали окрашиванию DAB+ (3,3'-диаминобензидин, «Diagnostic BioSystems», USA) в течение 1-2 мин, не допуская появления фонового окрашивания. Промывали в 2-3 порциях дистиллированной воды в течение 10-15 мин и докрашивали гематоксилином Майера. Срезы заключали в канадский бальзам и исследовали в проходящем свете микроскопа при увеличении в х200 и х400. Микро-морфометрическое исследование изображений гистологических препаратов проводили в программе Image-Pro Plus. Оно включало определение площади просвета ампулы маточной трубы, площади ее стенки и измерение длины окружности эпителиальной выстилки.

В каждом гистологическом препарате проводили 10 измерений. Далее рассчитывали средние арифметические величины (М) и их стандартные ошибки (m), медианы и 25-й и 75й процентили, вариационный коэффициент для каждого случая. Параметрический t-критерий Стьюдента использовали для проверки равенства средних значений в двух выборках. Достоверными считали отличия при p<0,05.

Результаты исследования и обсуждение. Установленные параметры ампул маточных труб нерожавших и рожавших женщин первого периода зрелого возраста представлены в таблице 1. Анализ полученных в ходе исследования результатов измерения наружного диаметра маточных труб в местах переходов перешейка в ампулу и ампулы в воронку, а также в центральной части ампулы у нерожавших и рожавших женщин не выявил статистически достоверного различия по данным признакам. При сравнении вышеуказанных морфометрических показателей правой и левой маточных труб статистически достоверного различия также не установлено.

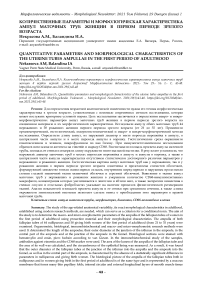

Гистологическое исследование показало, что в стенке маточных труб тонкая слизистая оболочка представлена однослойным призматическим эпителием и собственной пластинкой. Слизистая оболочка ампул маточных труб как нерожавших, так и рожавших женщин данной возрастной категории формирует множество тонких папиллярных складок. Мышечная оболочка образована двумя слоями гладкой мышечной ткани: внутренним циркулярным и наружным продольным. Серозная оболочка состоит из мезотелия и соединительной ткани (рис. 1). При иммуногистохимическом исследовании препаратов отмечается экспрессия виментина в стенках сосудов и отдельных фибробластах, что отражает процессы физиологической регенерации (рис. 2).

Таблица 1

Органометрические показатели ампул маточных труб нерожавших и рожавших женщин в мм (n=102)

|

№№ п/п |

Органометрический показатель |

Труба |

Нерожавшие женщины (n=44) |

Рожавшие женщины (n=58) |

t (p) |

|

1 |

Длина ампулы |

правая |

67,54±0,25 |

67,47±0,20 |

0,22 (p>0,05) |

|

левая |

67,49±0,25 |

67,39±0,20 |

0,31 (p>0,05) |

||

|

2 |

Наружный диаметр в месте |

правая |

6,50±0,01 |

6,52±0,01 |

1,41 (p>0,05) |

|

перехода перешейка в ампулу |

левая |

6,50±0,01 |

6,51±0,01 |

0,71 (p>0,05) |

|

|

3 |

Наружный диаметр в |

правая |

7,97±0,01 |

7,98±0,01 |

0,71 (p>0,05) |

|

центральной части ампулы |

левая |

7,95±0,01 |

7,96±0,01 |

0,71 (p>0,05) |

|

|

4 |

Наружный диаметр в месте |

правая |

9,04±0,02 |

9,06±0,02 |

0,89 (p>0,05) |

|

перехода ампулы в воронку |

левая |

9,00±0,02 |

9,01±0,02 |

0,35 (p>0,05) |

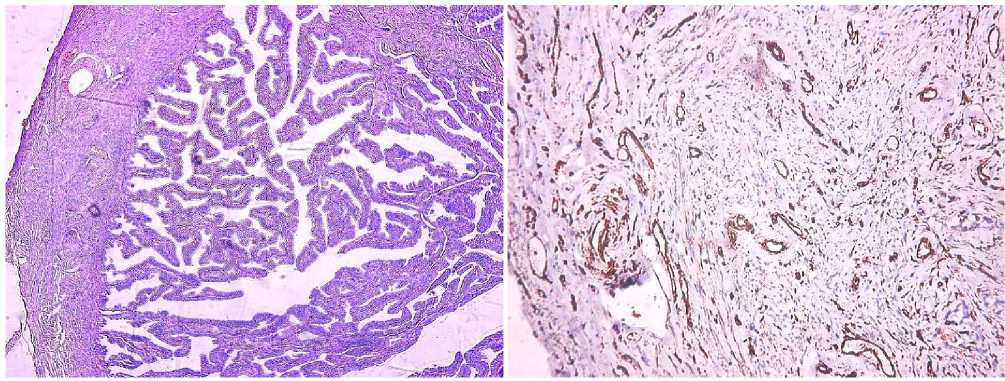

Иммунопозитивные к CD68-антигену макрофаги, участвующие в тканевом фагоцитозе и процессах физиологической регенерации, у женщин в данном возрастном периоде выявлены в умеренном количестве. Отмечается увеличение их концентрации ближе к эпителиальной выстилке ампулы маточной трубы и непосредственно в трубном эпителии (рис. 3).

Таблица 2 Микро-морфометрические показатели ампул маточных труб нерожавших и рожавших женщин в мм (n=102)

|

№№ п/п |

Микро-морфометрический показатель |

Труба |

Нерожавшие женщины (n=44) |

Рожавшие женщины (n=58) |

t (p) |

|

1 |

Длина ампулы |

правая |

67,54±0,25 |

67,47±0,20 |

0,22 (p>0,05) |

|

левая |

67,49±0,25 |

67,39±0,20 |

0,31 (p>0,05) |

||

|

2 |

Наружный диаметр в месте перехода перешейка в ампулу |

правая |

6,50±0,01 |

6,52±0,01 |

1,41 (p>0,05) |

|

левая |

6,50±0,01 |

6,51±0,01 |

0,71 (p>0,05) |

||

|

3 |

Наружный диаметр в центральной части ампулы |

правая |

7,97±0,01 |

7,98±0,01 |

0,71 (p>0,05) |

|

левая |

7,95±0,01 |

7,96±0,01 |

0,71 (p>0,05) |

||

|

4 |

Наружный диаметр в месте перехода ампулы в воронку |

правая |

9,04±0,02 |

9,06±0,02 |

0,89 (p>0,05) |

|

левая |

9,00±0,02 |

9,01±0,02 |

0,35 (p>0,05) |

При сравнении микро-морфометрических показателей ампул обеих маточных труб выявили статистически достоверное преобладание параметров в правой маточной трубе, площадь просвета ампулы в группе нерожавших женщин t=2,70, в группе рожавших женщин t=2,64; площадь стенки ампулы при срединном сечении в группе нерожавших женщин t=2,09, в группе рожавших женщин t=2,32; длина окружности эпителиальной выстилки в группе нерожавших женщин t=6,0, в группе рожавших женщин t=6,63.

Заключение. Таким образом, наружный диаметр маточных труб в местах переходов перешейка в ампулу и ампулы в воронку, а также в центральной части ампулы характеризуется отсутствием статистически достоверного различия параметров у нерожавших и рожавших женщин в первом периоде зрелого возраста. Гистологическая картина ампул маточных труб как у нерожавших, так и у рожавших женщин в первом периоде зрелого возраста сходная и представлена слизистой оболочкой, формирующей множество тонких папиллярных складок, внутренним циркулярным и наружным продольным слоями гладкой мышечной ткани мышечной оболочки и серозной оболочкой.

Рис. 1. Фрагмент ампулы маточной трубы Рис. 2. Фрагмент ампулы маточной трубы рожавшей женщины в возрасте 31 года. Окр.: рожавшей женщины в возрасте 28 лет.

гематоксилином и эозином. Ув. ×100. Экспрессия виментина в стенках сосудов и отдельных фибробластах ампулы маточной трубы. Ув.: ×200.

Рис. 3. Фрагмент ампулы маточной трубы рожавшей женщины в возрасте 23 лет. CD68+ макрофаги в стенке ампулы маточной трубы и эпителии. Ув. ×400.

Выявление в тканях ампул маточных труб у нерожавших и рожавших женщин в умеренном количестве иммунопозитивных к CD68-антигену макрофагов, концентрация которых увеличивается в эпителии и вблизи него, а также экспрессии виментина в стенках сосудов и отдельных фибробластах указывает на наличие процессов физиологической регенерации тканей. Анализ показателей площадей просвета ампулы и ее стенки при срединном сечении, а также длины окружности эпителиальной выстилки позволяет сделать вывод о статистически значимом преобладании параметров в правой маточной трубе, которые подобно другим морфометрическим показателям по данным других авторов выявляются уже во внутриутробном периоде развития.

Авторы завяляют об отсутствии каких-либо конфликтов интересов при планировании, выполнении, финансировании и использовании результатов настоящего исследования.

Список литературы Количественные параметры и морфологическая характеристика ампул маточных труб женщин в первом периоде зрелого возраста

- Alekseev UD, Ivahina SA, Efimov AA, Sfvenkova EN, Rajkova KA. Vozrastnye morfologicheskie izmenenija organov zhenskoj polovoj sistemy. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2016;4:51.

- Balatsyuk E.V. Morfometricheskaya kharakteristika organov zhenskoy reproduktivnoy sistemy ploda v norme i pri urogenital'nykh infektsiyakh materi.- Avtoref. diss. na soisk. uch. st. kand. med. nauk.- Ul'yanovsk, 2012. 22s.

- Balatsyuk E.V., Khayrullin R.M., Kan N.I. Organometricheskie osobennosti prenatal'nogo razvitiya vlagalishcha pri normal'noy i oslozhnennoy khronicheskoy urogenital'noy infektsiey materi beremennosti. Morfologicheskie vedomosti. 2012. № 2. S. 92-95.

- Balatsyuk E.V., Khayrullin R.M., Gruzdev S.A. Organometricheskie pokazateli razvitiya yaichnikov u plodov i novorozhdennykh detey pri normal'no protekayushchey beremennosti. V sbornike: Arterial'naya gipertoniya: Retrospektiva i sovremennost'. Problemy vyzhivaemosti v 21 veke. Materialy 47-y mezhregional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii meditsinskikh rabotnikov. Ul'yanovsk: Izd-vo «Artishok», 2012. S. 514-515.

- Khayrullin R.M., Balatsyuk E.V. Organometricheskie pokazateli matki plodov i novorozhdennykh detey 22-40 nedel' razvitiya po dannym patomorfologicheskogo issledovaniya. Morfologicheskie vedomosti. 2012. № 1. S. 67-74.

- Khayrullin R.M., Balatsyuk E.V., Gruzdev S.A., Kan N.I. Prenatal'naya dinamika nekotorykh morfometricheskikh pokazateley organov zhenskoy reproduktivnoy sistemy/ V sbornike: V S"ezd Rossiyskogo obshchestva detskikh patologov. Trudy. S-Pb.: Izd-vo «LEMA», 2012. S. 280-284.

- Khayrullin R.M. Prenatal'nyy morfogenez zhenskoy reproduktivnoy sistemy po dannym organometrii. Morfologiya. 2013. T. 144. № 5. S. 124.

- Balatsyuk E.V., Khayrullin R.M. Malt-struktury organov zhenskoy reproduktivnoy sistemy v prenatal'nom ontogeneze/ V sbornike: Anatomiya cheloveka: vchera, segodnya, zavtra. Materialy konferentsii, posvyashchennoy 250-letiyu kafedry anatomii cheloveka Pervogo MGMU im. I.M. Sechenova (1764-2014). M.: PMGMU, 2014. S. 22-23.

- Balatsyuk E.V., Khayrullin R.M. Sravnitel'naya kharakteristika gistometricheskikh parametrov vlagalishcha plodov i novorozhdennykh detey 22-40 nedel' razvitiya v norme i pri urogenital'nykh infektsiyakh materi. Meditsinskiy vestnik Bashkortostana. 2014. T. 9. № 5. S. 12-15.

- Krikun E.N., Nikityuk D.B., Klochkova S.V., Khayrullin R.M. Osobennosti fizicheskogo razvitiya novorozhdennykh detey tsentral'no-chernozemnogo rayona Rossii. Voprosy pitaniya. 2014. T. 83. № S3. S. 43.

- Tamash YaV, Khayrullin RM, Supilnikov AA, Lysov NA. Variant anatomy of the fallopian tubes and ovaries: side-to-side differences, reference values. Annals of Anatomy. 2021;237(S1):151747.

- Aketaeva AS. Sovremennyj vzgljad na anatomiju i funkciju matochnyh trub. Klinicheskaja medicina Kazahstana. 2016;2(40):14-21.

- Pavlov AV, Korableva TV, Esev LI, Fokanova OA, Lukashevich JuA. Metodicheskie podhody k jeksperimental'nomu izucheniju gistofiziologii mukociliarnoj transportnoj sistemy matochnyh trub. Morfologija. 2019;155-1:60-65.

- Vafina ZR, Ziganshina AU, Fatkullina IF. Sokratitel'naja aktivnost' matochnyh trub i nekotorye aspekty ee reguljacii. Kazanskij medicinskij zhurnal. 2004;85-2:138-141.

- Rodichkina VR, Kvetnoj IM, Poljakova VO. Inflamaging - molekuljarno-kletochnye mehanizmy starenija zhenskoj reproduktivnoj sistemy. Molekuljarnaja medicina. 2019;17-3:8-14.

- Ezzati M, Djahanbakhch O, Arian S, Carr BR. Tubal transport of gametes and embryos: a review of physiology and pathophysiology. J Assist Reprod Genet. 2014;31(10):1337-47. https://doi.org/10.1007/s10815-014-0309-x.