Количественный и качественный анализ динамоплантограмм у пациентов с повреждениями таранной кости после лечения по методу Г.А. Илизарова

Автор: Долганова Тамара Игоревна, Мартель Иван Иванович, Нарицын Виталий Анатольевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

В амбулаторных условиях было проведено исследование статических и динамических параметров ходьбы (комплекс "ДиаСлед-Скан", г. С-Петербург) у 13 пациентов с переломами (4 человека) и переломо-вывихами (9 человек) таранной кости после лечения их методом чрескостного остеосинтеза. Качественная и количественная оценка динамоплантограммы позволила выработать дополнительные критерии оценки результата лечения больных с переломом таранной кости. Хороший результат лечения увеличение переднезаднего коэффициента стопы за счет увеличения нагрузки на область головок плюсневых костей при сохраненной или умеренно сниженной нагрузке на пятку. Отсутствуют локальные точки нагружения по областям стопы, но по данным дополнительных показателей локальной перегрузки при ходьбе выявляется перегрузка в области свода стопы. Удовлетворительный результат лечения в статике и при ходьбе уменьшение переднезаднего коэффициента стопы с локальным увеличением парциальной нагрузки на пятку. По данным основных и дополнительных показателей локальной перегрузки в статике и при ходьбе выявляется перегрузка в области медиального и латерального отделов свода стопы.

Таранная кость, перелом, остеосинтез аппаратом илизарова, динамоплантограмма

Короткий адрес: https://sciup.org/142121323

IDR: 142121323

Текст научной статьи Количественный и качественный анализ динамоплантограмм у пациентов с повреждениями таранной кости после лечения по методу Г.А. Илизарова

В научной литературе вопросам лечения пациентов с повреждениями таранной кости уделяется мало внимания, хотя частота их достигает 5,1 % от всех переломов костей стопы, а частота неудовлетворительных исходов лечения таких повреждений достигает 75 %, т.к. существует большой риск некроза таранной кости, что влечет за собой нарушение функции голеностопного сустава [2, 6-8]. Трудности лечения этих переломов обусловлены особенностями кровоснабжения, анатомического строения и функциональной нагрузки таранной кости, а исходы лечения пациентами оцениваются нагрузкой на стопу и различные её отделы [3].

Динамоплантограмма – одна из основных биомеханических характеристик ходьбы, используемая для оценки функционального состояния стопы по анализу распределения нагрузки подошвенной поверхности [4]. В связи с этим представляется актуальным исследование дина-моплантограмм у больных с подобными повреждениями после лечения их методом чрескост-ного остеосинтеза.

Цель исследования – количественный и качественный анализ динамоплантограмм у пациентов с переломами таранной кости после лечения аппаратом Илизарова.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В амбулаторных условиях было проведено исследование динамоплантограммы у 13 пациентов с переломами (4 человека) и переломовывихами (9 человек) таранной кости после лечения их методом чрескостного остеосинтеза. Среди них мужчин было 6 человек, женщин – 7 человек, средний возраст составил 37,6 2,4 года.

Всем пациентам при поступлении в клинику в экстренном порядке проводили вправление вывиха и/или репозицию перелома с фиксацией сегмента аппаратом Илизарова [5, 9, 10]. В послеоперационном периоде медикаментозное и физио-функциональное лечение, направленное на улучшение трофики и стимуляцию репаративных процессов в «зоне перелома» таранной кости. Сроки фиксации аппаратом составили от 33 до 85 дней.

Результаты лечения изучены у всех больных в сроки от 1 до 5 лет. При оценке учитывали консолидацию перелома, восстановление опо-роспособности конечности, которые сопоставляли с данными динамоплантограмм.

По результатам лечения выделены две группы пациентов.

-

1 – результат расценен как «хороший» (8 пациентов); клинически была достигнута консолидация перелома (рис. 1), восстановлена опо-роспособность конечности и отсутствовали боли при ходьбе.

-

2 – результат расценен как «удовлетвори-

- тельный» (5 пациентов); клинически также регистрировалась консолидация перелома, однако имелись боли и хромота при нагрузке на конечность при ходьбе (рис. 2).

Для контроля использованы данные обследования 14 мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, без жалоб на боли в суставах нижних конечностей, и при регистрации подограмм отсутствовали нарушения плавности графиков суммарной нагрузки на стопы. Количественная и качественная оценка динамоплантограмм, статических и динамических параметров ходьбы производилась с помощью комплекса "ДиаСлед-Скан", г. Санкт-Петербург. Регистрация параметров проводилась в позе стоя и при привычном темпе ходьбы.

Анализ динамоплантограммы основан на определении основных показателей межзонального распределения нагрузки на плантарной поверхности, выявлении общих перегрузок областей стопы и локальных перегрузок плантарной поверхности. Деление на зоны учитывает область стопы (пяточную, область свода, головок плюсневых костей, пальцев) и положение относительно продольной оси стопы (латеральная или медиальная). Качественный анализ распределения нагрузки на отделы стопы проводился в режиме 3D отображения в статике и при ходьбе, количественный – при цифровом отображении.

б

Рис. 1. Фоторентгенограммы больного Б, 34 лет. DS: открытый переломовывих тела таранной кости, перелом внутренней лодыжки и разрыв связочного аппарата голеностопного сустава справа (а) до и (б) после снятия аппарата через 4 года

а

б

Рис. 2. Фоторентгенограммы больной Т, 41 год. DS: открытый переломовывих правой таранной кости с двухлодыжечным переломом. (а) до и (б) после снятия аппарата через 4 года

Для количественной оценки динамопланто-граммы рассчитывались следующие показатели [4]:

-

1. Переднезадний коэффициент опоры (КFп/з) – отношение суммарного давления, приходящегося на передний отдел стопы, к давлению, воспринимаемому задним отделом стопы.

-

2. Медиолатеральный коэффициент опоры (КF м/л ( область ) ) – отношение суммарного давления, которое приходится на медиальную часть области стопы, к давлению, воспринимаемому латеральной частью этой области.

-

3. Парциальная нагрузка (F’) на область стопы – отношение суммарного давления, которое приходится на отдельную область стопы, к давлению, воспринимаемому всей стопой.

-

4. Основной показатель локальной перегрузки (К P1 ) характеризует отношение максимального давления, которое наблюдается в зоне, к среднему давлению в области, к которой относится эта зона.

-

5. Дополнительный показатель локальной перегрузки (К P2 ) – отношение максимального давления, наблюдаемого в зоне плантарной поверхности, к среднему давлению в этой зоне.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты исследований представлены в таблице 1.

Для пациентов I группы (табл. 1) как в статике, так и при ходьбе имеет место увеличение переднезаднего коэффициента стопы за счет увеличения нагрузки на область головок плюсневых костей при сохраненной или умеренно сниженной нагрузки на пятку, что подтверждается снижением показателя парциальной нагрузки на пятку (F’пятка) при ходьбе (рис. 3). В области пятки давление распределяется симметрично относительно продольной оси стопы, и соответственно медио-латеральный коэффициент достоверно не отличается от значений нормы.

Парциальная нагрузка на отделы стопы (F’) в статике достоверно не отличается от значений контроля. Как и у здоровых обследованных по данным основных показателей локальной перегрузки в статике и при ходьбе отсутствуют локальные точки нагружения по областям стопы. Но по данным дополнительных показателей локальной перегрузки в статике (больше при ходьбе) выявляется перегрузка в области свода стопы по латеральному краю с невысокой парциальной нагрузкой по медиальному отделу свода стопы (рис. 4), что регистрируется при начальных формах артрозов.

Для устранения этих перегрузок необходимо рекомендовать пациентам использовать стельки из мягких демпфирующих материалов.

Таблица 1

Показатели динамоплантограммы (M±m)

|

В статике |

|||

|

показатели |

норма |

группа I (n=8) |

группа II (n=5) |

|

Переднезадний коэффициент опоры |

|||

|

К F п/з |

1,31 0,15 |

1,97 0,22* |

0,71 0,04* |

|

Медиолатеральный коэффициент |

|||

|

К F м/л пятка |

0,95 0,04 |

1,04 0,07 |

1,61 0,19* |

|

К F м/л свод |

0,65 0,04 |

0,59 0,09 |

0,61 0,13 |

|

К F м/л плюсн. |

0,97 0,06 |

0,92 0,05 |

0,90 0,07 |

|

К F м/л пальцы |

1,00 0,10 |

0,94 0,12 |

4,36 1,73* |

|

К F м/л вся стопа |

0,80 0,053 |

0,82 0,08 |

1,02 0,04* |

|

Парциальная нагрузка на область стопы |

|||

|

F’ пятка |

0,32 0,020 |

0,28 0,02 |

0,33 0,06 |

|

F’ cвод |

0,15 0,013 |

0,20 0,02 |

0,28 0,07* |

|

F’ плюсн. |

0,42 0,023 |

0,49 0,02 * |

0,27 0,05 * |

|

F’ пальцы |

0,06 0,005 |

0,06 0,008 |

0,06 0,005 |

|

В динамике |

|||

|

Переднезадний коэффициент опоры |

|||

|

К F п/з |

2,62 0,16 |

2,89 0,13 |

1,28 0,15* |

|

Медиолатеральный коэффициент |

|||

|

К F м/л пятка |

0,91 0,038 |

0,88 0,05 |

1,45 0,22* |

|

К F м/л свод |

0,60 0,055 |

0,60 0,07 |

0,61 0,07 |

|

К F м/л плюсн. |

1,10 0,11 |

0,97 0,17 |

1,6 0,17* |

|

К F м/л пальцы |

1,36 0,10 |

1,05 0,05 |

4,52 1,96* |

|

К F м/л вся стопа |

0,96 0,062 |

0,90 0,08 |

1,36 0,07* |

|

Парциальная нагрузка на область стопы |

|||

|

F’ пятка |

0,32 0,040 |

0,22 0,02* |

0,31 0,05 |

|

F’ cвод |

0,11 0,013 |

0,13 0,007 |

0,11 0,02 |

|

F’ плюсн. |

0,52 0,016 |

0,52 0,02 |

0,48 0,06 |

|

F’ пальцы |

0,10 0,013 |

0,09 0,03 |

0,09 0,02 |

Примечание: n – число наблюдений; * показана достоверность различий Р≤0,05 относительно значений нормы

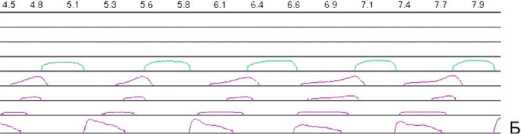

в статике К Fw, dex = 2,87, sin = 1,72 при ходьбе К Fntt dex = 3,4, sin = 2,75

Рис. 3. Пример распределение нагрузки в статике и при ходьбе на отделы стопы больного Б, 34 лет, DS: последствия открытого переломовывиха тела таранной кости, перелома внутренней лодыжки и разрыва связочного аппарата голеностопного сустава справа. После снятия аппарата 4 года

А

Рис. 4. Пример распределение нагрузки на отделы свода стопы больного К, 29 лет, DS: последствия открытого оскольчатого перелома таранной кости с полным вывихом левой стопы. После снятия аппарата 2,5 года:

А динамоплантограмма

|

в статике |

||

|

К P2 |

sin |

dex |

|

медиальный край |

3,8 |

2,49 |

|

латеральный край |

1,87 |

3,17 |

|

при ходьбе |

||

|

медиальный край |

3,95 |

2,56 |

|

латеральный край |

1,73 |

2,56 |

Б подограмма. Симметричность ходьбы не нарушена. Продолжительность переката через стопу S=D. Плавность графика суммарной нагрузки на правой, левой стопах не изменена

Б

Для пациентов II группы – в статике и при ходьбе отмечается уменьшение переднезаднего коэффициента стопы (рис. 5), т.е. снижение нагрузки на передний отдел пораженной стопы из-за болей в суставах предплюсны, что подтверждается снижением показателя парциальной нагрузки на плюсневый отдел стопы и смещением нагрузок в область свода стопы продольное плоскостопие.

Увеличение показателя медиолатерального коэффициента пятки, пальцев и соответственно всей стопы (К F м/л) отражает вальгусную уста- новку не только пятки, но и всей стопы.

В норме в позе стоя субталарный сустав находится в позиции пронации, наблюдается внутренняя ротация нижних конечностей, а задние отделы стоп часто находятся в вальгусной позиции по отношению к оси голени. При приближении пронации к своему пределу напряжение в околосуставных тканях может достигать болевого порога, вызывая формирование стойких болевых синдромов перегрузочного генеза. Если субталарный сустав гиперпронирован и не успевает ресупинироваться до нейтрального положения в течение периода опоры, то движе- на пятку в статике и при ходьбе у пациентов II ние ресупинации продолжается и в пропульсивном периоде. Эта «затянутая» по времени пронация не позволяет сформировать из структур стопы «жёсткого рычага» и резко снижает биомеханическую эффективность отталкивания. Для поддержания заданной скорости передвижения субъект будет вынужден компенсаторно подключать добавочные мышечные группы и излишне напрягать мышечно-связочный аппарат нижних конечностей [1].

Локальное увеличение парциальной нагрузки группы указывает на зону повышенного риска формирования или прогрессирования деформации пятки. По данным основных и дополнительных показателей локальной перегрузки в статике и при ходьбе выявляется перегрузка в области медиального и латерального отделов свода стопы, что регистрируется при выраженных формах артрозов. На плантограмме определяется гетерогенность (неоднородность) распределения давления по плантарной поверхности (рис. 6).

sin dex в статике К Fn/3 dex = 0,56, sin = 1,2

sin dex при ходьбе К Fn/з dex = 0,91, sin = 1,6

Рис. 5. Пример распределение нагрузки на отделы стопы и подограмма больной Т, 41 год, DS: последствия инфицированного переломовывиха правой таранной кости с двухлодыжечным переломом. Консолидированный закрытый косой перелом верхней трети диафиза большеберцовой кости, наружного мыщелка, клиновидной кости слева. После снятия аппарата 4 года: А - динамоплантограмма; Б - подограмма. Точка перекреста ОЦД в системе координат горизонтальной плоскости при ходьбе смещена вправо и кзади. Симметричность ходьбы нарушена. Компенсаторно вариабельность шага более выражена слева. Продолжительность переката через стопу S>D на 21 %. Асимметрия силы переднего толчка 6,9 % S>D. Задний толчок справа не выражен

Рис. 6. Гетерогенность распределения давления по плантарной поверхности

ВЫВОД

Качественная и количественная оценка ди-намоплантограммы позволила выработать дополнительные критерии оценки результата лечения больных с переломом таранной кости.

Хороший результат лечения увеличение переднезаднего коэффициента стопы за счет увеличения нагрузки на область головок плюсневых костей при сохраненной или умеренно сниженной нагрузки на пятку. Отсутствуют локальные точки нагружения по областям стопы, но по данным дополнительных показателей ло- кальной перегрузки при ходьбе выявляется перегрузка в области свода стопы.

Удовлетворительный результат лечения в статике и при ходьбе уменьшение переднезаднего коэффициента стопы с локальным увеличением парциальной нагрузки на пятку. По данным основных и дополнительных показателей локальной перегрузки в статике и при ходьбе выявляется перегрузка в области медиального и латерального отделов свода стопы.

ЛИТЕРАТУТА

-

1. Бэйкрофт Ч. М., Нечаев В. И. Биомеханика субталарного сустава и ортозы стопы. URL: http://www.stopa.info/articles/02/04 .

-

2. Крупко И. Л., Глебов Ю. И. Переломы области голеностопного сустава и их лечение. Л. : Медицина, 1972. 160 с.

-

3. Паламарчук В. В. Лечения переломов, переломо-вивихів таранной кости, підтаранних вывихов стопы и сопредельных повреждений : автореф. дис… канд. мед. наук. Харьков, 2002. 21 с.

-

4. Смирнова Л. М. Качественный анализ динамоплантограммы в оценке функционального состояния стопы // Вестн. гильдии протезистов-ортопедов. 2006. № 3-4. С. 74–81.

-

5. Соломин Л. Н. Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом Г. А. Илизарова. СПб. : МОРСАР АВ, 2005. 544 с.

-

6. Справочник по травматологии и ортопедии / под ред. А. А. Корж [и др.]. Киев : Здоров'я, 1980. С. 21.

-

7. Травматология и ортопедия : рук. для врачей / под ред. Ю. Г. Шапошникова : В 3 т. Т. 2. М. : Медицина, 1997. 592 с.

-

8. Трубников В. Ф. Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата. Киев : Здоровья, 1984. С. 264-266.

-

9. Швед С. И., Сысенко Ю. М., Мальцева Л. В. Чрескостный остеосинтез по Илизарову при лечении больных с переломами таранной кости // Гений ортопедии. 1997. № 1. С. 50-52.

-

10. Шигарев В. М., Зырянов С. Я. Наш взгляд на современное состояние проблемы лечения переломов таранной кости // Гений ортопедии. 1998. № 2. С. 26-28.

Рукопись поступила 30.10.09.