Количественный метод оценки агрессивности городской визуальной среды

Автор: Голубничий Артем Александрович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Природопользование и мониторинг

Статья в выпуске: 1-9 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам оценки агрессивности городской визуальной среды. Проанализированы основные методы оценки визуального загрязнения урбанизированный среды. Выявлена и обоснована необходимость количественной оценки агрессивности объектов архитектуры. Автором предлагается метод количественной оценки, основанный на фотофиксации элементов градостроительной среды с дальнейшим наложением разбивочных сеток, определения количества ячеек с наличием визуально-неразличимых объектов и расчетом коэффициентов агрессивности по составленным формулам.

Видеоэкология, автоматия саккад, агрессивные визуальные поля

Короткий адрес: https://sciup.org/148201085

IDR: 148201085 | УДК: 502.22:504.6:614.1

Текст научной статьи Количественный метод оценки агрессивности городской визуальной среды

В связи с новизной проблемы количество опубликованных материалов, предусматривающих методику видеоэкологической оценки, очень ограничено. В.А. Филиным [3] разработан метод записи автоматий саккад, который широко использован им в гомогенных и агрессивных полях. Наиболее интересны фотометрические методы исследования, в которых фотоприемные камеры могут быть использованы для сканирования визуальной среды. Фотометрическая оценка в этом случае может быть получена в виде спектра. Дальнейшие действия сводятся к сравниванию полученных спектров с эталонным, за который принимается набор частот при сканировании естественной среды. Критерием сравнения является отклонение полученного спектра от эталонного по амплитуде, ширине и другое. Такой метод вполне заслуживает внимания при оценке загрязнения видимой среды города и потенциально может быть использован.

Известен фотометрический метод сканирования урбанизрованной с помощью цифровой камеры с последующим анализом гистограмм тонирования (монохромности) изображений. Такой метод реализован в компьютерных программах тоновой коррекции цифровых изображений (Corel Photo Paint, Adobe Photoshop и др.). Тоновая коррекция может осуществляться как автоматически, через применение ряда «фильтров» (заранее определенных алгоритмов) так и «вручную» с применением тоновой кривой, а также после операций по цветокоррекции, изменений композиции (фактуры) объекта гомогенной среды. Для целей видеоэкологи-ческой оценки может быть также использован социологический метод. Он основан на вопросах, относительно суммарных оценок качества жизни в различных районах города, их эстетики и качества визуальной среды. Однако данный метод не лишен субъективности, объясняемой резко индивидуальными эстетическими оценками людей. В связи с этим он может применяться только в комплексе с

другими методами (метод записи автоматий саккад, фотометрический метод).

В ходе экспериментально-теоретических исследований нами апробирован и трансформирован метод для количественной оценки степени агрессивности отдельных элементов градостроительной среды. Агрессивное поле – это поле, на котором рассредоточено большое число одних и тех же элементов. Типичным примером агрессивных видимых полей является, например, «перенасыщение» окнами больших городских зданий полосы ленточного остекления, линии сблокированных балконов и ряд других однотипных объектов. Суть данного метода оценки заключается в том, что на плоскости исследуемого объекта, изображенного на фотографии, накладывается сетка и определяется коэффициент агрессивности, зависящий от общего количества ячеек сетки и от числа ячеек, в которых более двух визуально неразличимых элементов. Эти параметры основываются на результатах исследований В.А. Филина [4], согласно которым при фиксации глазом в области ясного видения, равной 2°, более двух одинаковых объектов человек испытывает определенные затруднения [1]. Данную методику оценки степени агрессивности видимых элементов можно применять не только для существующих зданий и сооружений, но и на стадии проектирования объектов застройки. В настоящее время при проектировании повсеместно используются компьютерные программы (ArchiCAD, 3Ds-MAX), позволяющие строить трехмерные модели по их фотоизображениям.

Первым этапом при проведении оценки степени агрессивности исследуемого объекта является выбор опорных точек, производимый в ходе натурных исследований бассейна видимости данного объекта. Видовые точки следует определять в местах массового сосредоточения и прохождения людей, воспринимающих данный объект. К примеру, для здания стоящего вдоль улицы это могут быть точки проезжей части, тротуара или остановочных комплексов общественного транспорта. Для проектируемых зданий и сооружений видовые точки должны быть реальными, т.е. из них будет возможно восприятие объектов нового строительства после возведения. Из видовых точек для существующих зданий и сооружений производится их фотофиксация, а для проектируемых строится фотоизображение проектируемой модели. Предлагаемый метод оценки позволяет учесть особенности восприятия исследуемого объекта, таких как разницы уровней расположения наблюдателя (исследователя) и объекта, их взаимное расположение, а также характер перспективного искажения воспринимаемого объекта. Все эти особенности учтены в соответствующих расчетных формулах и схемах, ведущих к определению количества ячеек разбивочной сетки по вертикали и по горизонтали. При определении количества ячеек округление следует осуществлять в большую сторону. Поскольку размеры области ясного видения

(центральной ямки), в которой острота зрения максимальна, составляет 1,5-2 градуса [2], а в расчетах мы берем 2 градуса, и округление в большую сторону соответственно будет изменять угловые размеры ячеек в указанных выше пределах.

На втором этапе определяется количество ячеек сетки по горизонтали N h =α/φ, и по вертикали N v =β/φ, где α – угол обзора исследуемой плоскости по горизонтали – для вертикальных или наклонных поверхностей или по ширине – для горизонтальных поверхностей, в градусах; β – угол обзора исследуемой плоскости по вертикали – для вертикальных и наклонных поверхностей или по длине – для горизонтальных поверхностей, в градусах; φ – угловой размер области ясного видения, в градусах.

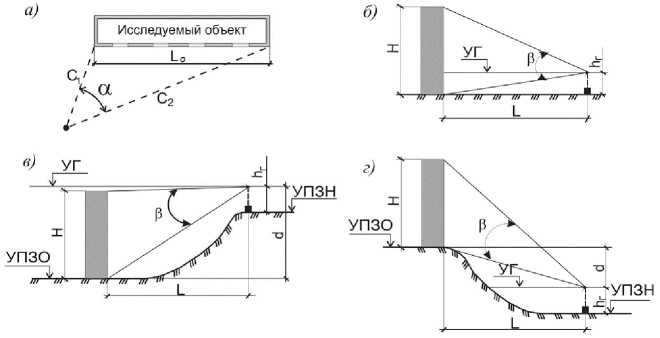

Рис. 1. Расчетные схемы к определению горизонтальных (а) и вертикальных (б, в, г) углов обзора при оценке агрессивности видимых полей вертикальных поверхностей:

УГ – уровень глаз наблюдателя; УПЗО и УПЗН – уровни поверхности земли в месте стояния объекта и наблюдателя соответственно

Углы обзора, в случае отсутствия специальных геодезических приборов (теодолитов, тахеометров), для вертикальных плоскостей, исходя из схем на рисунке 1, следует определять по расчетным формулам:

a = arccos

C 12 + C 2 - L \

2* C 1 * C 2

где С 1 и С 2 - расстояния от видовой точки до крайних границ видимой плоскости исследуемого объекта, м; L o – длина видимой плоскости исследуемого объекта, м.

n d2 + L2 - H * d p = arccos—;=

V( d 2 + L 2)*(( H - d )2 + L 2)

, где d – разность высотных отметок уровня горизонта (уровня глаз наблюдателя) и уровня поверхности земли в месте стояния объекта, м; L – горизонтальное проложение от видовой точки до вертикали, проходящей через центр исследуемой плоскости, определяемое по картографическим материалам, м.; Н – высота здания, м.

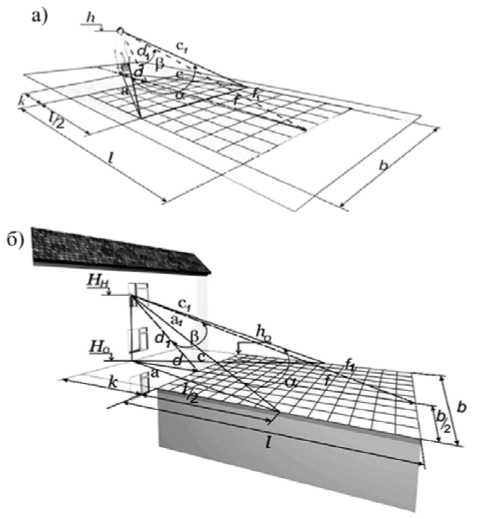

Для горизонтальных плоскостей (рис. 2) угол обзора по ширине определяется из выражения:

a = arccos

2 h 2 + a 2 + c 2 - b2 2-^( h 2 + a 2)( h 2 + c 2)

где h – высота уровня глаз наблюдателя по отношению к исследуемой поверхности, м; а и с – горизонтальные проложения крайних лучей угла обзора по ширине исследуемой плоскости в створе, проходящем через центр плоскости и параллельно ее короткой стороне, м; b – ширина исследуемой поверхности, м.

Угол обзора по длине находится из выражения в = arccos

2 h 2 + d 2 + f 2 - 12 2^( h 2 + d 2)( h 2 + f 2)

где h – высота уровня глаз наблюдателя, м; l – длина исследуемой плоскости, м; d и f – горизонтальные проложения крайних лучей угла обзора исследуемой плоскости по длине в створе, проходящем через центр плоскости, м. Эти значения определя- ются в ходе натурных промеров или по картографическим материалам.

Высотный уровень глаз наблюдателя для случая, когда наблюдатель и исследуемая плоскость находятся на разных высотных отметках, следует определять из выражения h= Н н - Н о, где Н н – высотная отметка уровня глаз наблюдателя, м; Н о – высотная отметка уровня исследуемой поверхности, м.

Рис. 2. Расчетные схемы к определению углов обзора при оценке агрессивности видимых горизонтальных поверхностей, при нахождении наблюдателя на исследуемой поверхности (а) и при расположении объекта и наблюдателя на разных высотных отметках (б)

На третьем этапе определяется коэффициент агрессивности, который в данном случае будет зависеть как от количества ячеек с наличием более двух визуально неразличимых объектов, так и от общего количества ячеек в разбивочной сетке. И будет определяться по следующей формуле: К agr =N agr / ƩN, где N agr – количество ячеек, в которых более двух визуально неразличимых объектов; ƩN – общее количество ячеек в разбивочной сетке.

Численное значение коэффициента агрессивности визуальной среды находиться в пределах 0≤ К agr ≤ 1. При этом агрессивной визуальной среде соответствует значение коэффициента К agr =1, а при приближении значения коэффициента к нулю визуальная среда является не агрессивной.

Значения коэффициентов агрессивности, полученные по данному методу, соответствуют аналогичным значениям стандартных тестов [4], что свидетельствует о достоверности данного метода. С учетом относительной легкости применения данного метода (в сравнение с методами записи автоматий саккад) и отсутствия субъективности оценки (в отличие от социологических методов), применение данного метода является более удобным в натурных исследованиях.

Список литературы Количественный метод оценки агрессивности городской визуальной среды

- Ананин, В.Ф. О механизме и роли непроизвольных саккадических движений глаз в зрительном процессе//Физиология человека. 1976. Т. 2, № 5. С. 75-156.

- Бороздина, Л.В. О функции движений глаз при зрительных оценках//Вопр. Психол. 1969. № 3. С. 59-66.

- Филин, В.А. Автоматия саккад. Монография -М.: Изд-во МГУ 2002. 240 с.

- Филин, В.А. Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что -плохо. Монография. -М.: Видеоэкология, 2006. 512 с.