Коллапс-брекчии как признак былого присутствия эвапоритов (саткинская свита нижнего рифея, Южный Урал)

Автор: Крупенин М.Т.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 4 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

На примере саткинской свиты нижнего рифея показано былое присутствие эвапо-ритовых отложений в составе карбонатных пачек. Доказательством является широкое развитие брекчий обрушения в карагайской пачке верхнесаткинской подсвиты. Приведены признаки отличия коллапс-брекчий от других осадочных брекчий и предложен механизм их образования с участием процессов биосульфатредукции. Бактериальное разложение сульфатов в диагенезе приводило к снижению концентрации сульфат-иона в поровых водах и тотальному растворению скоплений гипса и ангидрита с формированием горизонтов брекчий обрушения. Низкий уровень оксигенизации в мезопротерозое способствовал широкому проявлению биосульфатредукции даже в фотической зоне мелководных лагун при условии низкой гидродинамической активности.

Коллапс-брекчия, доломит, гипс, рифей, эвапорит, биосульфатредукция

Короткий адрес: https://sciup.org/147245019

IDR: 147245019 | УДК: 551.314.2(470.55/. | DOI: 10.17072/psu.geol.17.4.342

Текст научной статьи Коллапс-брекчии как признак былого присутствия эвапоритов (саткинская свита нижнего рифея, Южный Урал)

Расшифровка климатических условий накопления отложений докембрия представляет сложную проблему, актуальность которой в последние годы выросла в связи с получением огромного количества новой информации по составу атмосферы и температурному режиму земной поверхности в дофанерозойское время (Маслов, Подковыров, 2018 и др.). Особенно интересным представляется отрезок верхнедокембрийской истории Земли, когда после Великого кислородного события (граница архея и нижнего протерозоя, около 2,5 млрд лет) и планетарного накопления оксидов железа и кремния в течение более 1 млрд лет (до криогения с возрастом 0,8 млрд лет) наблюдался как стационарный геотектонический режим, так и климатическая, и атмосферная стабильность с замедленным развитием органического мира (Lyons et al., 2014).

Предполагают, что это связано с понижением уровня кислорода в атмосфере протерозоя после обогащения на уровне 2,5 млрд лет и медленным постепенным его подъёмом к концу верхнего докембрия (Johnston et al., 2009). По существующим моделям в водной среде океана кроме верхнего тонкого оксидного прослоя преобладали аноксические условия с тенденцией к накоплению сульфидов, неблагоприятные для развития эвкариот (The Precambrian…, 2004). Данный отрезок геологической истории получил название «скучный миллиард» (Brasier, Lindsay, 1998), хотя по времени имеет даже большую продолжительность. Значительная часть «скучного миллиарда» укладывается в интервал рифея (1,8–0,6 млрд лет), типовой разрез которого расположен на западном склоне Южного Урала (Стратотип рифея, 1983) в структуре Башкирского мегантиклинория (БМА). Пространствен-

но осадочный бассейн, в котором сформировался типовой разрез рифея, располагался в восточной части континента Балтика и имел надрифтовую природу (серия авлакогенов (Маслов, 1997)). Применение комплекса литологических и геохимических методов показало, что осадконако-пение проходило преимущественно в условиях мелководного шельфа с чередованием прибрежно- и удаленно морских обстановок. Для нижних частей трех крупных седиментационных циклов, совпадающих со стратонами рифея, характерны континентальные аллювиальноозерные рифтогенные образования (Маслов, 1997; Маслов и др., 2003). Для бассейнов типового разреза рифея не отмечено присутствие контрастных климатических условий: комплекс признаков указывает на осадконакопление в гумидных-семиаридных условиях, лишь присутствие мощных доломитовых горизонтов в нижнем рифее, в которых отмечалось повышенное содержание фтора и хлора (Парначёв, 1987), предполагало эпоху аридизации климата. Напротив, толщи экстракварцевых песчаников в начале среднего и верхнего рифея предполагают теплые гумидные условия с активным химическим выветриванием (Маслов и др., 2003).

В то же время сравнительно недавно появились признаки эпизодов эвапоритовой седиментации в отложениях раннего и среднего рифея типового разреза. Находки ангидритов в терригенных породах нижнего рифея при бурении параметрических скважин в Волго-Уральской области (Иванова, 2002; Мичурин и др., 2009), а также обнаружение признаков крепких эвапоритовых рассолов методом ионной хроматографии (Крупенин, Прохаска, 2005) в ряде месторождений кристаллического магнезита и сидерита вызвали вопрос об источниках рассолов и условиях их появления. Для магнезитовых и флюоритовых объектов рассольный состав включений подтверждён и методами мик-рокриометрии (Крупенин и др., 2013 и др.). Одним из основных признаков, поз- воляющим предполагать былое присутствие эвапоритов в терригенно-карбонатных толщах нижнего рифея, является присутствие горизонтов и прослоев брекчий обрушения. Попытке объяснить условия их образования посвящена данная статья.

Стратиграфический каркас нижнери-фейских отложений типового разреза

Рифейские отложения в БМА с угловым несогласием залегают на кристаллических породах нижнего докембрия и несогласно перекрываются терригенными породами вендской системы (ашинская серия), завершающей разрез верхнего докембрия. Отложения рифея имеют мощность 15–17 км и объединяются в три крупные седиментационные серии (эратемы) – бурзянскую, юрматинскую и кара-таускую (Стратотип рифея…, 1983). Отложения венда в западной части БМА со стратиграфическим перерывом перекрыты палеозойскими терригенно-карбонатными образованиями.

Бурзянская серия мощностью до 5000– 6500 м объединяет согласно наслаивающиеся айскую, саткинскую и бакальскую свиты в северо-восточной (Тараташский антиклинорий) части БМА. С ними коррелируются большеинзерская, суранская и юшинская свиты из центральных (Яман-тауский антиклинорий) районов БМА. Стратиграфические аналоги бурзянской серии в виде терригенно-карбонатных отложений кырпинской серии (Иванова и др., 2002; Кей и др., 2007) известны в Волго-Уральской области в структуре Кам-ско-Бельского авлакогена (КБА).

В айской свите нижняя часть, отвечающая навышской, липовской и чудинской подсвитам в схеме М.И. Гараня (1957), мощностью 1400–1600 м сложена конгломератами, гравелитами, аркозовыми и граувакково-аркозовыми песчаниками и алевролитами, а также ассоциирующими с ними в ряде разрезов основными вулканитами, имеющими изотопный U-Pb возраст 1752±18 млн лет (Краснобаев и др., 2013). В верхней части свиты (кисеганская и сунгурская подсвиты мощностью до 1000 м) преобладают низкоуглеродистые глинистые сланцы.

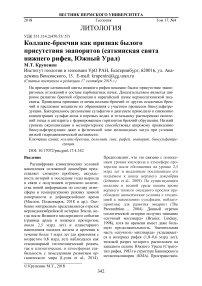

Саткинская свита состоит из пяти подсвит (рис. 1), нижнекусинская и верхнеку-синская подсвиты сложены в основном доломитами, иногда кремнистыми и строматолитовыми, реже известняками, маломощные прослои глинистых сланцев и мергелей наблюдаются в подчинённом количестве между этими подсвитами. В средней части свиты присутствует 200метровая толща низкоуглеродистых глинистых и карбонатно-глинистых сланцев (половинкинская подсвита). Нижнесат-кинская и верхнесаткинская подсвиты сложены глинистыми и брекчированными доломитами. Саткинская свита прорывается Бердяушским массивом гранитов ра-пакиви с возрастом 1371±26 млн лет (Sm-Nd по гранитам рапакиви). В восточном направлении карбонатные породы свиты обогащаются терригенно-глинистым материалом. Мощность свиты составляет 2000–3000м, в восточном направлении сокращается. Возраст диагенеза известняков казымовской пачки из верхней части саткинской свиты составляет 1550±30 млн лет (Кузнецов и др., 2008).

Бакальская свита представлена низкоуглеродистыми глинистыми сланцами, алевролитами, песчаниками, доломитами и известняками. В нижней ее части (макаровская подсвита мощностью до 650 м) доминируют низкоуглеродистые глинистые сланцы. Верхняя (малобакальская) подсвита, общей мощностью до 900 м, состоит из 10 чередующихся пачек, сложенных мелкослоистыми и строматолитовы-ми известняками (шуйдинская пачка – доломитами) и низкоуглеродистыми глинистыми сланцами, алевролитами. Возраст раннего диагенеза известняков березовской, самой нижней пачки малобакаль-ской подсвиты, составляет, по данным Pb-Pb метода, 1430±30 млн лет (Кузнецов и др., 2008). В пределах Бакальского рудного поля отложения бакальской свиты прорваны крупной габбро-долеритовой дайкой, изотопный U-Pb возраст по бадделе- иту 1384±1,4 млн лет (Ernst et al., 2008). Бакальская свита несогласно перекрывается кварцитовидными песчаниками зи-гальгинской свиты юрматиния. В южных и восточных районах БМА аналоги ба-кальской свиты несогласно перекрыты вулканогенно-терригенными отложениями машакской свиты, согласно перекрытой зигальгинскими песчаниками и образующей линейную рифтогенную структуру. Длительность накопления отложений нижнего рифея составляет более 300 млн лет.

Рис. 1. Схематическая литолого-стратиграфическая колонка верхней части бурзяния: 1 – песчаники; 2 – алевролиты; 3 – глинистые сланцы; 4 – частое переслаивание известняков и глинистых сланцев; 5 – частое переслаивание доломитов и глинистых сланцев; 6 – известняки; 7 – доломиты; 8 – доломиты песчанистые; 9 – доломиты глинистые; 10 – доломиты строматолитовые; 11 – доломиты брекчиевидные; 12 – залежи магнезитов. В прямоугольниках значения возраста диагенеза известняков, в пятиугольниках – возраст внедрившихся гранитов и долеритов (см. текст)

Основные литологические признаки эвапоритовых отложений в типовом разрезе нижнего рифея

О былом присутствии эпизодов эвапоритовых условий седиментации в ри- фейских отложениях БМА свидетельствуют литологические, минералогические и геохимические признаки. К литологическим признакам относятся различные текстурные особенности: разномасштабные (от сантиметров до десятков метров) проявления брекчий обрушения (коллапс-брекчий) в результате растворения эвапоритовых минералов, псевдоморфозы вторичного крупнокристаллического доломита по эвапоритовым минералам, следы атектонических хрупкопластических деформаций (энтеролитовых текстур, типи-структур) в прослоях, где ранее присутствовали эвапоритовые отложения. К минералогическим признакам относятся прямые находки сульфатов (барит в саткинской, гипс и ангидрит в суранской свитах, ангидрит и целестин в отложениях нижнего рифея Камско-Бельского авлакогена (Мичурин др., 2009; Иванова и др., 2006; Кей и др., 2007)), а также минералы-спутники эвапоритовых обстановок. К таковым следует отнести палеоповерхности окремнения, гематити-зации, различные формы магнезиального хлорита (аутигенного по серициту и биотиту), ассоциацию магнезиального хлорита с тальком, аутигенный низкотемпературный микроклин в карбонатных отложениях саткинской свиты (Крупенин и др., 2011). Геохимическими признаками формирования эвапоритовых рассолов являются высокие концентрации солей (до 27% NaCl экв.) и брома во флюидных включениях эпигенетических минералов (карбонатов, кварца, флюорита) (Крупе-нин, Прохаска, 2005; Крупенин и др., 2013). Кроме того, обогащение сульфидов тяжелым изотопом серы в осадочных породах нижнего рифея Камско-Бельского авлакогена и БМА является результатом эпигенетической сульфатредукции по первичным эвапоритовым сульфатам (Мичурин и др., 2009; Крупенин, Мичурин, 2018)). Сами вмещающие доломиты таких горизонтов имеют широкое площадное распространение и нестехиометрический состав в отличие от метасоматических и жильных доломитов, связанных с образованием магнезитов и сидеритов. Для эвапоритовых доломитов характерны высокие, но неустойчивые концентрации стронция. В горизонтах предполагаемой эвапоритовой природы разные группы признаков встречаются совместно, подчёркивая неслучайный характер их проявления.

Признаки эвапоритов в саткинской свите

Эвапоритовые эпизоды осадконакопления, для которых существуют выраженные характеристические признаки, приурочены к некоторым горизонтам саткин-ской и бакальской свит. Наиболее показательным примером является верхнесат-кинская подсвита (RF1St5). Она состоит из трёх пачек суммарной мощностью 1200 м (см. рис. 1). Нижняя, каменногорская (RF1St51), мощностью около 200 м, сложена битуминозными тонкослоистыми доломитами, иногда известковистыми с варьирующей примесью алевритоглинистого материала и прослоями карбонатно-глинистых сланцев. Доломиты имеют тонкозернистую структуру (0,1–0,2 мм), отмечаются реликты пелитоморфной, сгустковой структуры. Согласно налегающая карагайская пачка (RF1St52) представлена 700-метровой толщей темносерых доломитов с широко проявленным комплексом вышеуказанных признаков эвапоритовой седиментации (псевдоморфозы вторичного крупнокристаллического доломита по кристаллам и желвакам сульфатов, энтеролитовые текстуры, брекчированные горизонты). Реликты тонкозернистой сгустковой структуры в карагайских доломитах мало сохранились, отмечена повышенная степень перекристаллизации. Они описаны как мрамори-зованные, искристые доломиты с размером кристаллов в мозаичной структуре до 0,2–0,5 мм (Сидоренков, 1964; Анфимов и др., 1983, Маслов, Крупенин, 1991). Выше залегают известняки казымовского горизонта (RF1St53). А.И. Сидоренков проводивший в районе Саткинских месторождений детальные литологические иссле- дования, по наличию седиментационных брекчий с обломками карагайских доломитов в основании казымовского горизонта и значительному изменению мощностей карагайского горизонта сделал вывод о наличии здесь размыва и перерыва в осадконакоплении (Сидоренков, 1964). Казымовский горизонт мощностью от 100 до 250 м сложен преимущественно тонкослоистыми микрозернистыми известняками, реже доломитизированными известняками с редкими прослоями известково-глинистых сланцев. Он согласно перекрывается мощной толщей терригенно-глинистых отложений нижней части бакальской свиты (RF1b) южнее и восточнее Саткинского рудного поля (Анфимов и др., 1983).

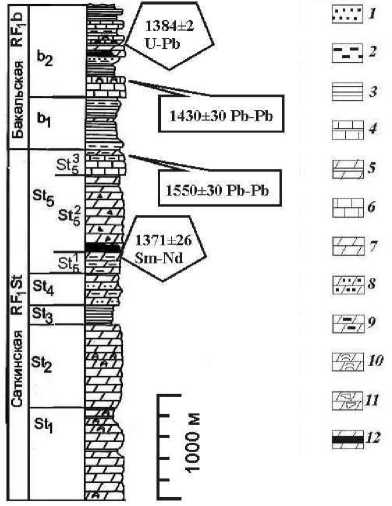

Тонкая горизонтальная и слабоволнистая слоистость карагайских доломитов предполагает низкую гидродинамику среды седиментации, темно-серый цвет доломитов и наличие тонких слойков, обогащенных органикой, указывает на активное развитие микробиальных процессов в придонном слое (рис. 2,а, б). Присутствие стяжений тонкозернистого пирита в глинистых доломитах указывает на эвксинные условия диагенеза карбонатных осадков.

а

в

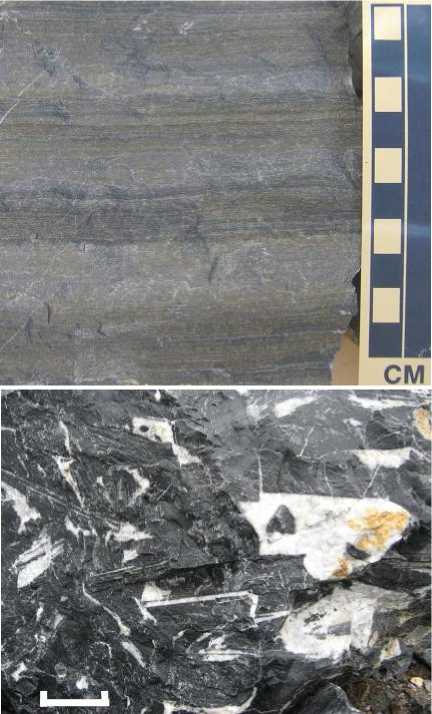

Рис. 2. Основные литотипы доломита верхней части саткинской свиты: а – горизонтальнослоистый из нижнесаткинской подсвиты st 4 , обнажение в р. Б. Сатка; б – доломит из кара-гайской пачки st 52 с нарушенной горизонтальной слоистостью, обломками прослойков светлосерого доломита, разрез в северо-западной части рудного поля; в, г – псевдоморфозы вторичного доломита по гипсу, Карагайский карьер: в – многоугольные; г – желваковые (2010_4849_рез_рез) ; б и г – диаметр монеты 2,5 см, в – линейка 1 см

Доломитовый состав отложений и ряд специфических текстур этой пачки мощностью до 700 м предполагают существо- вание в бассейне условий избыточного испарения, которые способствовали концентрации морской воды и образованию эвапоритовых минералов. Это приводило к раннедиагенетическому образованию внутри карбонатных илов различных выделений гипса и ангидрита: как в виде округлых (или более сложной формы) желваков, так и в виде идиоморфных кристаллов и их сростков. В настоящее время сульфатов в составе саткинской свиты, кроме горизонта баритовой вкрапленности в верхнесаткинской подсвите (Крупе-нин, Мичурин, 2018), не обнаружено. Однако их былое существование подтверждается многочисленными и разнообразными псевдоморфозами в виде гнёзд вторичного доломита, секреционно заполнявшего пустоты от растворения сульфатов. Форма этих гнёзд или остроугольная (в том числе «ласточкин хвост») или округло-желваковая (рис. 2,в г), заполнение пустоты вторичным крупнокристаллическим доломитом всегда секрецион-ное. Доломитовые брекчии, образующие в разрезе карагайского горизонта не всегда выдержанные прослои мощностью до 10 м, а также гнёзда секреционного вторичного крупнокристаллического доломита являются характерной чертой именно карагайской пачки верхнесаткинской подсвиты и не встречаются в нижележащих и перекрывающих карбонатных отложениях. Ниже залегают тонкослоистые в различной степени глинистые темносерые доломиты и доломитизированные известняки, выше – тонкослоистые пелитоморфные известняки, по очень высоким концентрациям стронция и очень низкому отношению изотопов 87Sr /86Sr относимые к нормально-морским первично арагони-товым осадочным карбонатам (Кузнецов и др., 2008).

Коллапс-брекчии в разрезе карагай-ской пачки саткинской свиты

В составе брекчии карагайского горизонта выделяются три основных компонента: 1) обломки вмещающих доломитов; 2) тонкозернистый доломитовый матрикс; 3) гнезда, линзы и неправильной формы выделения вторичного крупнокристаллического доломита. Обломочные компоненты представляют собой совершенно неокатанные, часто остроугольные плитки тех же, что и в окружающем пространстве, мелкослоистых серых доломитов с различной степенью перемещения (иногда незначительной) относительно своего первоначального положения в прослое. Размеры плиток варьируют в широких пределах и составляют, как правило, первые сантиметры, форма их уплощенная, короткие боковые грани часто расположены прямоугольно к длинной стороне. Кроме того, среди серых плитчатых обломков часто встречаются частично замещённые вторичным белым крупнозернистым доломитом. По объему количество обломков преобладает над матриксом. Последний представлен таким же серым, различных оттенков, доломитом, зернистость которого, как правило, не отличается от серого доломита в обломках, за исключением случаев с повышенной глинистостью, где перекристаллизация проявлена слабее. Гнезда, линзы и неправильной формы выделения вторичного белого доломита размещаются как в тонкозернистом матриксе. Они часто имеют остроугольную форму, иногда в периферии сопровождаются секреционными многослойными или друзовыми выделениями кварца, доломита и вкрапленностью пирита. Отмечено развитие вкрапленности марказита в центральных частях друзовых гнезд вторичного доломита. Размер доломитовых гнезд составляет, как правило, первые сантиметры, реже достигает первых дециметров. Контакты брекчий с ненарушенными доломитами могут быть как резкими, неровными, с обильным развитием стилолитовых швов, так и постепенными, с затуханием процесса брекчирования. Иногда наблюдаются явления локальных пликативных атектонических дислокаций в прослоях, вмещающих брекчии. Отмечено многократное чередование горизонтов с развитием брекчиевой структуры и тонкослоистых темно-серых доломитов без признаков нарушения слоистости. Иногда фиксируется резкий согласный контакт между двумя прослоями указанных литотипов пород.

Типизация брекчиевых доломитов бы- ла проведена на основе различного положения обломков вмещающих доломитов в цементирующем их материале и выделений вторичного доломита. Различаются следующие их литотипы: 1) брекчии обрушения (рис. 3,а), в которых обломки смещены относительно первичного положения в слое и повернуты вниз, в «былую пустоту» (коллапс-брекчии); 2) брекчии раздвигания и роста кристаллов (рис. 3,б), в которых обломки смещены в любую сторону относительно своего первоначального положения, в том числе и вверх, под действием роста кристаллов, пред- ставленных в настоящее время крупнозернистым вторичным доломитом, форма выделения которого клиновидномногоугольная или желваковая; 3) брекчии, образованные при расползании и латеральном смещении обломков в слойках, напоминающие рисунок трещин усыхания, в которых на поверхности напластования наблюдается сеть полигональных прожилков крупнозернистого доломита (рис. 3,в). Заполнение трещин крупнокристаллическим доломитом указывает на вторичный (постседиагенетический) характер этого процесса, не связанный с аэральной экспозицией для образования трещин усыхания.

а

в

Рис. 3. Разновидности брекчии в тонкослоистых доломитах карагайской пачки: а – брекчии обрушения, обломки смещены относительно первичного положения в слое и повернуты вниз, в «былую пустоту», Гологорское месторождение; б – брекчии раздвигания и роста кристаллов, Карагайский карьер; в – брекчии, образованные при расползании и латеральном смещении обломков в слойках, напоминающие рисунок трещин усыхания (верхняя половина рисунка по плоскости наслоения, нижняя – вкрест слоистости); г – полоски белого крупнокристаллического доломита в верхней части обломков, обнажение в Большой Запани; б и г –линейка 1 см

Широко распространённой особенностью брекчированных обломков является наличие в их верхней части полоски или зоны белого крупнокристаллического доломита мощностью от миллиметров до сантиметров (рис. 3,г). Присутствие выделений вторичного крупнозернистого белого доломита, секреционно заполняющего про- странство между перемещёнными плитчатыми обломками серого доломита, отличает указанные разновидности брекчий от темпеститов – седиментационных брекчий, возникших в результате перемещения частично литифицированного карбонатного осадка штормовыми волнениями и течениями. Это отличие подтверждается и распределением брекчиевых структур в разрезе. Как правило, они имеют широкое развитие в пределах магнезитовмещающей карагайской пачки, располагаясь с большей или меньшей насыщенностью, которая зависит от степени смещения плитчатых обломков доломита относительно первичной слоистости и обилия угловатых гнезд, выполненных белым доломитом. Карбонатные горизонты и пачки саткинской свиты, расположенные в стратиграфическом разрезе выше и ниже кара-гайской пачки, представлены доломитом или известняком с тонкой горизонтальной слоистостью без признаков брекчиевой структуры, а также и без гнезд белого доломита (см. рис. 2,а,б). Магнезитовые залежи развиваются метасоматически по брекчиевой структуре.

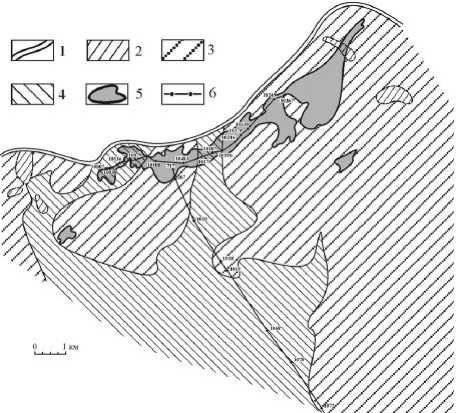

Брекчии данного типа являются наиболее характерным специфичным элементом разреза пачек карагайского горизонта. В районе магнезитовых месторождений зоны, насыщенные такими брекчиями, составляют, по отдельным скважинам, более 50 % мощности (Сидоренков, 1964). По данным документации южного борта Карагайского карьера, мощность прослоев с брекчиевыми текстурами достигает 170 м, т.е почти половину задокументированного разреза (360 м) карагай-ского горизонта (Маслов, Крупенин, 1991). Мощность непрерывно наблюдаемых брекчиевых доломитов в разрезе ка-рагайского горизонта равна, по данным А.М. Мочаловой (1972), 15–19 м. По данным геологического доизучения масштаба 1:200000 (Глызин и др., 1977) прослои брекчий широко распространены в разрезах карагайской пачки не только в районе Саткинского рудного поля, но и до 10 км юго-восточнее в пределах Черноречен- ской антиклинали, где суммарная мощность прослоев брекчиевидных доломитов достигает 25 % общей мощности разреза карагайской пачки (Маслов, Крупенин, 1991). Б.Д. Бусыгин при проведении литолого-фациального анализа в пределах рудоносной полосы Саткинского месторождения показал, что доломиты с брекчиевой структурой преимущественно развиты на простирании основной магнезитоносной полосы в юго-западной и северо-восточной частях территории (Бусыгин, 1991, см. рис. 4). Наши исследования подтвердили широкое площадное распространение брекчиевидных доломитов в верхнесаткинской подсвите как на 10 км к юго-востоку (обнажения по р. Чёрная), так и до 15 км к юго-западу (обнажения по р. Большой Бакал) от Саткинского рудного поля.

Таким образом, данный тип брекчий, в отличие от других осадочных, не связан ни с активной гидродинамикой, ни с землетрясениями, поскольку обусловлен локальными провалами и просадкой материала в пустоты, возникшие в диагенезе и раннем катагенезе. Подобные брекчии также не могут рассматриваться как тектонические, поскольку не связаны с зонами хрупких деформаций в доломитовых толщах, сопровождающихся характерными признаками – смещением слоёв, зонами трещиноватости, гидротермальными доломитовыми прожилками, приразломной складчатостью и зеркалами скольжения.

Возможные механизмы образования брекчиевидных доломитов

Проблемы генезиса брекчиевых доломитов касались различные исследователи Саткинских месторождений. М.И. Гарань отмечал: «Брекчиевидные доломиты являются внутриформационными образованиями, связанными с диагенетическим изменением осадка и незначительным подводным его размывом» (1957, с. 25). А.И. Сидоренков рассматривал их как «брекчирование осадочно-деформационного типа, подводное оползание осад- ков, образующихся в стадию диагенеза» (Сидоренков, 1966, с. 63). Им впервые указано на широкое распространение этих структур почти исключительно в карагай-ских пачках и дана достаточно полная характеристика брекчиевых доломитов. Литологические особенности брекчий предполагают их формирование в твердой карбонатной породе, прошедшей литификацию, т.е эти образования могут быть отнесены к диагенетическим брекчиям (Анфимов и др., 1983). В таком случае возникает вопрос о причине их образования, которая заставила взламываться доломитовые слойки внутри частично лити-фицированного доломитового субстрата? Требует объяснения и тот факт, что диагенетические брекчии всегда сопровождаются гнездами вторичного белого доломита.

Рис. 4. Схематическая карта литофаций нижнекарагайского подгоризонта Саткин-ского рудного поля (по Б.Д. Бусыгину, 1991, с упрощениями): 1 – выход почвы нижнекара-гайского подгоризонта на поверхность; 2, 3 – зона преобладания карбонатно-эвапоритовой седиментации: 2 – участки с максимальным развитием брекчиевидной текстуры (более 30 % объема разреза); 3 – доломиты горизонтально-слоистые, массивные, брекчиевидные; 4 – зона глубоководной лагуны (доломиты горизонтально- и линзовидно-слоистые, реже брекчиевидные, прослои доломит-глинистых сланцев и редко алевролитов); 5 – магнезитовые залежи; 6 – литологофациальные профили

А.И.Сидоренков (1964) назвал брекчиевые доломиты «отложениями фации суспензионных потоков», хотя положение этой фации никак не объяснено и никак не вписывается в комплекс фаций осолоня-ющейся лагуны, к которому она отнесена. Литотип брекчиевых доломитов описывается им в составе глубоководной зоны центральной части лагуны в парагенети-ческой ассоциации с литотипами, имеющими тонкую горизонтальную слоистость. Указанные типы слоистости характеризуют относительно спокойное гидродинамически пассивное карбонато-накопление, которое может быть следствием повышенной глубины (ниже волнового базиса). Суспензионные потоки, как правило, характерны для склоновых отложений, т.е зон, переходных от мелководного шельфа к глубоководному открытому морскому бассейну, связаны или со штормовыми, или с сейсмическими явлениями и формируют гравитационные отложения с эрозионными нижними контактами и градационной слоистостью. Данные текстуры не характерны для доломитов карагайского горизонта.

Л.В. Анфимов предполагал, что брекчирование связано с неравномерной литификацией и усадкой слойков относительно чистого и глинистого доломита, а появление гнезд белого доломита произошло «в процессе перекристаллизации на отдельных участках … Эти брекчии – позднедиагенетические образования » (Анфимов и др., 1983, с. 74).

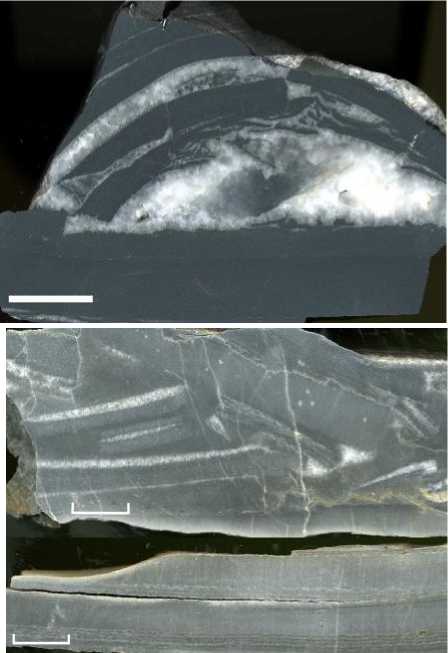

Фациальные условия карбонатонакоп-ления карагайского времени, предполагаемые по совокупности литологических признаков пород, были связаны с условиями гидродинамически пассивного мелководья при слабом привносе терригенного материала. Доказательством относительной мелководности осадконакопления является присутствие в разрезе карагайского горизонта тонкой микробиальной слоистости и крупных бактериальных колоний Bentonella, диаметр плоско-выпуклых караваеобразных «особей» достигает 20 см (рис. 5). Детальные литолого-фациальные исследования в Саткинском рудном поле (Гарань, 1957; Сидоренков, 1964; Анфимов и др., 1983; Бусыгин, 1991), проведенные на основе изучения первичных седиментационных признаков карбонатных пород, показывают, что осадконакопление в карагайское время проходило «в обширном мелководном бассейне лагунного типа» (Анфимов и др.,1983, с. 83). Схема литофаций площади развития отложений карагайской пачки (см. рис. 4), составленная Б.Д. Бусыгиным (1991), даёт представление об особенностях седиментации в это время. Наличие глинистых прослоев в южной части, скорее, указывает на относительно глубокие участки, где в условиях низкой освещённости (нижняя часть фотической зоны) было подавлено биохемогенное образование карбонатов и осадок обогащался приносимым волнениями и течениями терригенно-глинистым материалом. В то же время в северной части площади, где преобладают брекчиевидные доломиты, в относительно мелководной, фотической зоне карбонатона-копление шло более активно. На основа- нии литолого-геохимических признаков мы предполагаем, что в бассейне карагай-ского времени периодически возникали условия избыточного испарения. Здесь в условиях максимального прогрева в раннем диагенезе происходило образование эвапоритовых минералов на фоне сгущения морской воды до рапы по крайней мере гипсовой стадии. При последующем диагенезе карбонатных отложений, обогащённых органикой, сульфаты подвергались биосульфатредукции с образованием коллапс-брекчий. Нарастание накопления эвапоритовых минералов в северной части подтверждается не только указанным здесь максимальным развитием брекчиевых структур, но и наблюдением к северу от магнезитовых месторождений (Берёзовского, Степного и Мальчихинского) более мощных обломков слойков слоистого крупнокристаллического доломита, достигающих дециметров. Предполагаем, что это псевдоморфозы по дололомит-ангидритовой породе, широко распространённой в эвапоритовых бассейнах (Жарков, 2005).

Рис. 5. Крупные караваеобразные бактериальные колонии Bentonella в доломитах карьера Ка-рагайский (а) и Берёзовский (б), диаметр монеты 2 см (а) и 2,5 см (б)

Выделенный литотип – брекчиевидные доломиты – можно рассматривать в составе фации коллапс-брекчий эвапоритовых отложений фациального комплекса мелководной осолоняющейся лагуны. Подобные коллапс-брекчии растворения (брекчии обрушения = collaps breccia = evapo-rate-solution breccia (Sloss and Laird, 1947)) образуются при выщелачивании растворимых эвапоритовых минералов. Сходные образования, содержащие брекчии доломитовых неокатанных обломков в доломитовом же тонкозернистом цементе с остроугольными гнездами вторичного крупнокристаллического доломита, описаны в настоящее время для различных докембрийских карбонатных последовательностей в качестве коллапс-брекчий (Жарков, 2005), возникших в результате растворения в диагенезе эвапоритовых минералов (гипса). Характерным элементом карбонатно-эвапоритовых отложений являются прослойки доломит-ангидрита, или долангидрита (Жарков, 2005), аналогичные обломкам прослойков белого доломита в брекчиях карагайской пачки. Подобные брекчии описаны и для эвапоритовых доломитов туломозерской свиты ятуллия (нижний протерозой) Карелии (Melezhik, et al., 2001). Доломитовые гнезда здесь имеют клиновидную форму, иногда с типичным для гипса раздвоением типа «ласточкин хвост», а сами доломиты вмещают небольшие пластообразные залежи кристаллического магнезита. Аналогичные клиновидные гнезда вторичного доломита мы обнаруживаем и в карагай-ском горизонте (см. рис. 2,в), что позволяет проводить прямую аналогию с эвапоритовыми отложениями других докембрийских эвапоритовых бассейнов. Следует отметить, что подобные диагенетические брекчии с развитием гнезд и прослоек белого перекристаллизованного доломита в верхней части доломитовых обломков мы находим и в доломитах шуй-динской пачки бакальской свиты, содержащей магнезитовые залежи.

Механизм диагенетического растворения сульфата при биосульфатредукции

Условия осадконакопления для предполагаемых эпизодов эвапоритовой седиментации в типовом разрезе нижнего ри-фея можно сравнивать с мелководным лагунно-морским бассейном нижнепермского возраста на Русской платформе, где, по данным В.Г. Кузнецова (1992), в дистальных фациях накапливались сульфатнодоломитовые отложения на расстоянии в сотни километров от береговой линии. В проксимальных фациях эвапоритового бассейна шло накопление сульфатногалитовых отложений. Последние формировались в условиях удаленных от береговой линии обширных лагун среди крайне мелководных морей на шельфе Русской платформы. Подобные обширные зоны карбонатно-эвапоритовой седиментации описаны также для позднедевон- ского Западно-Уральского бассейна (Чувашов, 1968).

Для сульфатно-доломитовых отложений из дистальных фаций эвапоритовых бассейнов различного возраста очень характерно развитие коллапс-брекчий или брекчий обрушения. Это растворение может быть связано с этапами аэральной экспозиции эвапоритов, как в карбонатноэвапоритовой формации Тиссей, гваделу-пий (нижняя пермь), Зап. Техас, США (Haneef, Wardlaw, 1984). Растворение происходит при разбавлении рассолов или в результате инфильтрации пресных вод сверху, или в условиях обезвоживания глинистых пород при диагенезе и раннем катагенезе.

Другой причиной потери сульфата является диагенетическая биосульфатредук-ция. В последнем случае восстановление сульфат-иона до сероводорода и удаление его из системы путем дегазации или сульфидообразования приводят к недо-сыщенности крепких рассолов ангидритом и гипсом и растворению последних. Как показано С.Л. Шварцевым (1973), в карбонатно-эвапоритовых отложениях, богатых магнием, при растворении сульфатов и удалении из системы сульфат-иона при его превращении в сероводород одновременно увеличивается парциальное давление углекислоты, что приводит к осаждению доломита в соответствии со следующей реакцией:

CaSO 4 +CaCO 3 +MgCl 2 +2C+H 2 O =

= CaMg(CO 3 ) 2 +CaCl 2 +CO 2 +H 2 S

Этим механизмом объясняется, в частности, широкое растворение сульфатов в эвапоритах кембрийского солеродного бассейна в Сибири (Сидкина, 2015). Образующийся в результате вышеуказанной комплексной реакции хлорид кальция вследствие высокой растворимости обогащает рассолы Тунгусского артезианского бассейна, а сероводород или дегазируется, или связывается с реакционноспособным железом в виде сульфида.

При диагенетической биосульфатре-дукции за счет снижения концентрации сульфат-иона запускался механизм для растворения сульфатных прослойков и последующего обрушения седиментоген-ной архитектуры вмещающей эвапорито-во-карбонатной толщи. При таком послойном растворении происходит постепенное оседание всего пласта, а не отдельных его участков, как бывает при линейном выветривании с образованием локальных пещер и карстовых воронок. Очевидным доказательством активного существования биосульфатредуции в доломитах карагайской пачки является присутствие ранних генераций пирита в нижней части гнёзд вторичного доломита, имеющих изотопно лёгкую серу (δ34S на уровне от –16,6 до –5,8 ‰ по сравнению с пиритом из диабазовых даек (–1,1 и 1,7 ‰) и магнезитов (+5,4...6,9 ‰) (Крупенин, Мичурин, 2018)).

В карбонатных отложениях древнее возраста 1,3 млрд лет до последнего времени не наблюдалось пластов сульфатов (ангидрита и гипса), что связывалось со становлением сульфатного баланса ри-фейского океана. Наиболее древние эвапоритовые ангидрит-галитовые пласты с возрастом около 1200 млн лет описаны в формации Society Cliffs, супергруппа Bylot на северо-востоке Канады (о. Байлот, Баффинова Земля (Kah et al., 2001)). В верхнерифейском бассейне Амадиес, Австралия, эвапоритовые отложения в формации Биттер Спрингс с возрастом 900 млн лет (Stewart, 1979) содержат брекчи-рованные доломиты с ангидритом, в верхней части переходящим в гипс. Уникальная находка более древних ангидритов и даже залежей каменной соли была сделана в карбонатно-терригенных отложениях ятулия (нижний протерозой, 2,1 млрд лет) в Онежской синклинали Балтийского щита при проходке параметрической скважины Онежская-3 (Морозов и др., 2010). На глубинах более 2 км был разбурен 300метровый разрез доломитовых (с псевдоморфозами по гипсу) и магнезит-ангидритовых отложений. Ниже расположен пласт массивного галита мощностью 194 м, залегающий непосредственно на архейских гранитоидах.

В карбонатных отложениях архея-протерозоя ряд литологических признаков указывает на седиментогенно-раннедиаге-нетическое развитие гипса в виде отдельных дисковидных включений, гнезд, друз, корочек по наличию соответствующего вида псевдоморфоз вторичного доломита (Walker, 1983 и др.). Как предполагается М.А. Жарковым (2005), сульфатные осадки в это время подвергались интенсивному воздействию сульфатредуцирующих бактерий, которые переводили серу в сероводород, возвращающийся в морскую воду из осадка и снова принимающий участие в эвапоритовом круговороте серы. В результате сульфатредукции на месте гипса возникали псевдоморфные выделения арагонита, позднее переходившего в кальцит, а затем в доломит. Гнездовые выделения гипса и других эвапоритовых минералов (шортит, галит), сохранившиеся в диагенезе, подвергались растворению в раннем катагенезе с образованием кол-лапс-брекчий.

Актуалистическим доказательством замещения сульфата карбонатом является, к примеру, образование диагенетического карбоната по гипсу в гиперсолёных водоёмах Эйлата, Израиль, где гипсовые корки в диагенезе колонизируются стратифицированными, микробиальными сообществами, включая сульфатредуцирующие бактерии. В эфемерных высокомагнези-альных карбонатных осадках лагуны Ку-ронг в Южной Австралии в периоды эва-поритизации гипс замещается пиритом, а карбонат представлен протодоломитом и гидромагнезитом (Wright, Kirkham, 2010).

Заключение

Отличиями нижнерифейской и современной биосульфатредукции являются, прежде всего, масштабы. В условиях ран-нерифейской низкооксигенизированной атмосферы и повышенной температуры водоёмов (ещё более уменьшающей растворимость кислорода) процессы био-сульфатредукции в осадках имели значительно более широкое распространение по сравнению с современностью. Это предполагает ведущую роль предлагаемого механизма удаления твёрдых сульфатов в результате снижения их концентрации в поровом растворе при биосульфатредук-ции. Для ряда докембрийских формаций, содержащих доломиты с признаками перекристаллизации, брекчирования и гнездовых текстур, напоминающих псевдоморфозы по гипсу, также предполагается былое присутствие эвапоритовых условий, несмотря на отсутствие самих характеристических минералов («исчезнувшие эвапориты (vanished evaporite)» (Wright, Kirkham, 2010)). В то же время некоторые разрезы раннего рифея КБА, к примеру, в сарапульской свите, содержали прослои красноцветных алевролитов с гнездами ангидрита (Мичурин и др., 2009) или эукариотические микрофоссилии (калтасин-ская свита (Sperling et al., 2014)), что указывает на эвапоритовое карбонатное осадконакопление в оксидных условиях. Вероятно, для седиментационных бассейнов нижнего рифея было характерно неустойчивое состояние баланса кислорода в зависимости от фациальных условий, отражающее в целом низкий уровень ок-сигенизации атмосферы в мезопротерозое (Lyons et al., 2014; Johnston et al., 2009). Определяющим для уровня оксигениза-ции мог быть гидродинамический режим седиментации, который в условиях общего низкого насыщения атмосферы кислородом играл роль регулятора эвксинных условий даже в мелководных шельфовых бассейнах, типа эвапоритового саткинско-го в карагайское время.

Исследования выполнены в рамках темы № АААА-А18-118053090044-1 государственного задания ИГГ УрО РАН.

Список литературы Коллапс-брекчии как признак былого присутствия эвапоритов (саткинская свита нижнего рифея, Южный Урал)

- Анфимов Л.В., Бусыгин Б.Д., Демина Л.Е. Саткинское месторождение магнезитов на Южном Урале. М.: Наука., 1983. 87 с.

- Бусыгин Б.Д. Магнезитовая формация нижнего рифея в Саткинском районе на Южном Урале: автореф. дис. канд. геол.-мин. наук. Свердловск, 1991. 20 c.

- Гарань М.И. Геологическое строение и полезные ископаемые Бакало-Саткинского района//Вопросы развития Бакальской рудной базы.: УФАН СССР. Свердловск, 1957. С. 23-55.

- Жарков М.А. Эволюция эвапоритов в докембрии в связи с преобразованиями биосферы и химического состава мирового океана. Статья 1. Эвапориты архея и раннего протерозоя//Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2005. Т. 13, № 2. С. 19-29.

- Иванова Т. В., Масагутов Р.Х., Андреев Ю. В. Литологические толщи-реперы в составе рифейских отложений платформенного Башкортостана//Минерально-сырьевая база Республики Башкортостан: реальность и перспектива: матер. Республиканской научно-практической конференции (Уфа, 5-6 апреля 2002 г). Уфа: Тау, 2002. С. 155-170.

- Кей Л.С., Крофорд Д.С., Бартли Д.К., Козлов B. И., Сергеева Н.Д., Пучков В.Н. С-и Sr-изотопная хемостратиграфия как инструмент для уточнения возраста рифейских отложений Камско-Бельского авлакогена Восточно-Европейской платформы//Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2007. № 1. С. 15-34.

- Крупенин М. Т., Гараева А. А., Клюкин Ю. И., Балтыбаев Ш.К., Кузнецов А.Б. Флюидный режим магнезитового метасоматоза на Саткинских месторождениях Южно-Уральской провинции (термокриометрия флюидных включений)//Литосфера. 2013. № 2.C. 120-134.

- Крупенин М. Т., Мичурин С. В. Индикаторные изотопно-геохимические характеристики сульфидов из Саткинского магнезитового месторождения (Южно-Уральская провинция)//Докл. Акад. наук. 2018. Т. 478, № 3. C. 328-331.

- DOI: 10.7868/S0869565218030179

- Крупенин М.Т., Прохаска В. Эвапоритовая природа флюидных включений в кристаллических магнезитах саткинского типа//Докл. Акад. наук. 2005. Т. 403, № 5. С. 661-663.

- Крупенин М.Т., Хиллер В.В., Гуляева Т.Я., Петрищева В.Г. Аутигенный микроклин в доломитах Саткинского рудного поля//Вестник Уральского отделения Российского минералогического общества/ИИГ УрО РАН. Екатеринбург, 2011. № 8 С. 61-67.

- Кузнецов В.Г. Природные резервуары нефти и газа карбонатных отложений. М.: Недра, 1992. 240 с.

- Кузнецов А.Б., Овчинникова Г.В., Семихатов М.А., Горохов И.М., Каурова О.К., Крупенин М.Т., Васильева И.М., Гороховский Б.М., Маслов А.В. Sr-изотопная характеристика и Pb-Pb возраст карбонатных пород саткинской свиты, нижнерифейская бурзянская серия Южного Урала//Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2008. Т. 16, № 2. C. 16-34.

- Маслов А.В. Осадочные ассоциации рифея стратотипической местности (эволюция взглядов на условия формирования, литофациальная зональность)/ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 1997. 220 с.

- Маслов А.В., Крупенин М.Т. Разрезы рифея Башкирского мегантиклинория (западный склон Южного Урала)/ИГГ УрО АН СССР. Свердловск, 1991. 172 с.

- Маслов А.В., Крупенин М.Т., Гареев Э.З. Индикаторы палеоклимата: сопоставление возможностей на примере осадочных последовательностей рифея западного склона Южного Урала//Литология и полезные ископаемые. 2003. Т. 38, № 5. С. 427-446.

- Маслов А.В., Подковыров В.Н. Редокс-статус океана 2500-500 млн лет назад: современные представления//Литология и полезные ископаемые. 2018. № 3. С. 207-231.

- DOI: 10.7868/S0024497X18030023

- Мичурин С.В., Ковалев С.Г., Горожанин В.М. Генезис сульфатов и сульфидов в нижне-рифейских отложениях Камско-Бельского авлакогена и Башкирского мегантиклинория. Уфа: ООО ДизайнПолиграфСервис, 2009. 192 с.

- Морозов А.Ф., Хахаев Б.Н., Петров О.В., Толща каменных солей в разрезе палеопротерозоя Онежского прогиба Карелии (по данным онежской параметрической скважины)//Докл. Акад. наук. 2010. Т. 435, № 2. С. 230-233.

- Парначев В.П. Фтор и хлор в позднедокембрийских осадочных породах Башкирского мегантиклинория в связи с вопросами их седиментогенеза//Геохимия вулканических и осадочных пород Южного Урала/УНЦ АН СССР. Свердловск, 1987. С. 35-46.

- Сидоренков А.И. Новые данные по литостратиграфии верхней части разреза саткинской свиты//Геология и полезные ископаемые Урала. Тр. СГИ. 1964. Вып. 45. С. 14-24.

- Сидкина Е.С. Рассолы западной части Тунгусского артезианского бассейна//Геохимия. 2015. № 8. С. 743-756.

- DOI: 10.7868/S0016752515080087

- Стратотип рифея. Стратиграфия. Геохронология. М.: Наука, 1983. 184 с.

- Чувашов Б.И. История развития и биономическая характеристика позднедевонского бассейна на западном склоне Среднего и Южного Урала. М.: Наука, 1968. 132 с.

- Шварцев С.Л. Источники кальция, стронция и бария крепких и сверхкрепких рассолов хлоридно-кальциевого типа//Геология и геофизика. 1973. № 6. С. 23-30.

- Brasier M.D., Lindsay J.F. A billion years of environmental stability and the emergence of eukaryotes: New data from northern Australia//Geology. 1998. Vol. 26. N 6. P. 555-558.

- Haneef M., Wardlaw B.R. Lithofacies and Deposition history of the Tessey Formation, Frenchman Hills, West Texas//The Guadelupian symposium/B.R.Wardlaw, R.E. Grant and D.M. Rohr, editors. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C. 2000. P. 373-380.

- Johnston D.T., Wolfe-Simon F., Pearson A. and Knoll A.H. Anoxygenic photosynthesis modulated Proterozoic oxygen and sustained Earth's middle age, Proc. Nat. Acad. Sci.USA, 2009. Vol.106, № 40. P. 16925-16929.

- Kah L.C., Lyons T.W. and Chesley J.T. Geochemistry of a 1.2 Ga carbonate-evaporite succession, northern Baffin and Bylot Islands: implications for Mesoproterozoic marine evolution. Precambrian Research. 2001. Vol. 111. № 1-4. P. 203-234.

- Lyons T.W., Reinhard C.T. & Planavsky N.J. The rise of oxygen in Earth's early ocean and atmosphere//Nature. 2014. Vol. 506. P. 307-315.

- DOI: 10.1038/nature13068

- Melezhik V.A., Fallick A.E., Medvedev P.V., Makarikhin V.V., Palaeoproterozoic magnesi-te: lithological and isotopic evidence for playa/sabkha environments//Sedimentology. 2001. Vol. 48. P. 379-397.

- Sloss L.L and Laird W.M. Devonian system in central and northwestern Montana//AAPG Bull. 1947. Vol. 31. P. 1404-1430.

- Sperling E. A., Rooney A. D., Hays L., Sergeev V. N., Vorob'eva N. G., Sergeeva N. D, Selby D., Johnston D. T. and Knoll A. H. Redox heterogeneity of subsurface waters in the Mesoproterozoic ocean//Geobiology. 2014. Vol. 12. 5. P. 373-386.

- DOI: 10.1111/gbi.12091

- Stewart A.J. A barred-basin marine evaporite in the Upper Proterozoic of the Amadeus Basin, central Australia//Sedimentology. 1979. Vol. 26. P. 33-62.

- The Precambrian Earth: Tempos and Events/Eds P.G. Eriksson, W. Altermann, D.R. Nelson, W.U. Mueller, O. Catuneanu//Developments in Precambrian Geology. Vol. 12 (K.C. Condie, Series Ed.). Amsterdam, Boston, Tokyo: Elsevier, 2004. 941 p.

- Wright D. T., Kirkham A. The role of bacterial sulphate reduction in carbonate replacement of vanished evaporites: examples from the Holocene, Jurassic and Neoarchaean//SP43-Quaternary carbonate and evaporite sedimentary facies and their ancient analogues. Christopher G. St C. Kendall, Abdulrahman Alsharhan (Eds). Wiley, 2010. P. 362-379.