Коллекция средневекового оружия из музея "Манас ордо" в Таласской долине Кыргызстана

Автор: Худяков Юлий Сергеевич, Борисенко Алиса Юльевна, Орозбекова Жазгуль

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследуются предметы вооружения из оружейной коллекции музея «Манас Ордо» в Таласской долине Кыргызстана. Большая часть находок была сделана на площади средневекового городища Шельджи в Таласской долине. В их числе выделены разные формы железных наконечников стрел с трехлопастным, плоским, линзовидным, уплощенноромбическим и четырехгранным в сечении пером. Трехлопастные и плоские стрелы использовались для обстрела не защищенных металлическими доспехами противников. Стрелы с четырехгранными, уплощенно-ромбическими и линзовидными в сечении наконечниками применялись для пробивания панцирной брони. Подобный набор стрел был на вооружении у кочевников Тянь-Шаня и Семиречья развитого Средневековья. В составе коллекции имеются боевой топор и кинжал, которые были на вооружении в первые века II тыс. н. э. В результате проведенного типологического анализа находки отнесены к разным типам оружия дистанционного и ближнего боя. На основании имеющихся аналогий из хорошо документированных археологических памятников, раскопанных в разное время на территории Кыргызстана, в Центральной Азии и в южных районах Сибири, предметы вооружения из собрания этого музея отнесены к разным периодам Средних веков. Исследованная коллекция позволяет составить представление о видах оружия в комплексе боевых средств средневекового населения Кыргызстана.

Центральная азия, кыргызстан, таласская долина, оружейная коллекция, наконечники стрел, боевой топор, кинжал

Короткий адрес: https://sciup.org/147219096

IDR: 147219096 | УДК: 902.

Текст научной статьи Коллекция средневекового оружия из музея "Манас ордо" в Таласской долине Кыргызстана

В деле изучения вооружения и военного искусства средневековых кыргызов Тянь-Шаня несомненный интерес представляют предметы вооружения, обнаруженные на территории Кыргызстана, которые по формальным признакам могут быть отнесены к развитому Средневековью. В предшествующие годы военное дело средневековых этносов на данной территории неоднократно привлекало внимание специалистов. Ар- хеологами исследовались предметы вооружения, а также изображения воинов и оружия на петроглифах, предметах торевтики, роговых изделиях, каменных изваяниях и среднеазиатских фресках, относящиеся в комплексу боевых средств древних тюрок [Бабаяров, Умиров, 2013; Бернштам, 1952. С. 81; Шер, 1963. С. 159; 1966. С. 71–118; Беленицкий, 1973. Рис. 9, 12, 13; Мокрынин, Гаврюшенко, 1975. С. 106–112; Могильни-

∗ Исследование проведено при поддержке ОАО «Омское производственное объединение “Радиозавод имени А. С. Попова”» (договор № 06/06/14).

Худяков Ю. С. , Борисенко А. Ю. , Орозбекова Ж. Коллекция средневекового оружия из музея «Манас Ордо» в Таласской долине Кыргызстана // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. С. 197-208.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 5: Археология и этнография

ков, 1981. С. 33. Рис. 20, 26 ; 22, 1 , 8 ; Ко-жомбердиев, Худяков, 1990; 1995; Историко-культурный атлас…, 2001. С. 84; Жол-дошев, 2005. С. 67–69; Борисенко и др., 2006. С. 72–85; Торгоев, 2007. С. 42–44; Бай-паков, Марьяшев, 2008. С. 62; Табалдиев, 2013; Яценко, 2013. С. 578–606; Samashev et al., 2013]. В 1950-х гг. роговые накладки от сложносоставных луков и разнотипные железные наконечники стрел второй половины I тыс. н. э.были найдены в ходе раскопок Кара-Булакского могильника в Ошской области Кыргызстана [Баруздин, 1961. С. 61–63]. К настоящему времени некоторые находки предметов вооружения дистанционного боя из раскопок памятников развитого Средневековья на территории Центрального Тянь-Шаня проанализированы К. Ш. Табал-диевым, О. А. Солтобаевым, Ч. М. Жолдоше-вым. Значительное внимание уделялось современными исследователями анализу событий военной истории на Тянь-Шане и в Семиречье в первой половине II тыс. н. э. [История…, 1968. С. 140–142, 198–209; 1984. С. 381–401]. В течение последних лет кыргызскими археологами выделено несколько различных групп и типов железных наконечников стрел развитого и позднего Средневековья. Авторы обратили внимание на деревянные древки и костяные накладки луков, а также детали берестяных приемников колчанов, которые использовались на Тянь-Шане в первые века II тыс. н. э. [Та-балдиев, Солтобаев, 1995. С. 108–116; Табал-диев, 1996. С. 120–121; Табалдиев, Жолдо-шев, 2007. С. 216–217].

В 2013 г. авторами настоящей статьи в ходе работы по проекту, посвященному истории военного дела средневековых народов Южной Сибири и Центральной Азии, были изучены оружейные коллекции в государственных и школьных музеях на территории Таласской области Республики Кыргызстан 1. Представительная коллекция средневекового оружия хранится в собрании Республиканского музея «Манас Ордо», посвященном кыргызскому героическому эпосу «Манас» (находится в долине р. Талас). Значение этого музейного комплекса для сохранения культурного наследия страны весьма велико [Аманбаева, 2006]. По имеющимся сведениям, значительная часть находок предметов вооружения из этого собрания происходит с площади средневекового городища Шельджи, или Садыр-Коргон (Садыр-Курган), расположенного в Таласской долине [Бубнова, 1963. С. 226–262; Петров, 1981. С. 211–213; Мокрынин и др., 1982. С. 94; Шер и др., 1987; Мокрынин, Плоских, 1992. С. 63; 2010. С. 205; Мокры-нин, 2012. С. 114–115, 124; Винник, 1995. С. 173–174; Байпаков, Горячева, 1999. С. 153– 154]. Период существования этого памятника определяется в пределах X–XIII вв. В течение данного времени Таласская долина входила в состав государства Караханидов [Береналиев, 1983. С. 51, 63]. По представлениям музейных работников, часть материалов с данного городища может относиться к началу Нового времени. Ранее на этой территории находили отдельные предметы вооружения, среди которых железные плоские наконечники стрел, характерные для монгольского времени [Бубнова, 1963. С. 250].

Целью настоящего исследования является типологическая характеристика предметов средневекового оружия из коллекции, хранящейся в музее «Манас Ордо». Для реализации проекта изучения военного дела средневековых народов Центрально-Азиатского историко-культурного региона планировалось подвергнуть эти предметы процедуре классификации по формальным признакам, определить хронологию их бытования и культурную принадлежность на основе привлечения аналогий с сопредельных территорий Центрально-Азиатского историко-культурного региона, выявить спектр группового и типологического разнообразия оружия дистанционного и ближнего боя, представленного в составе изучаемой коллекции. Актуальность данного исследования заключается в том, что в результате его проведения появится возможность охарактеризовать некоторые виды наступательного вооружения, использовавшегося населением Таласской долины Кыргызстана в раннем и развитом Средневековье.

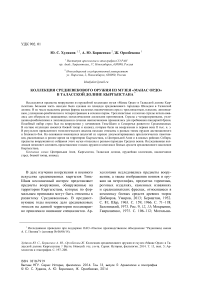

В составе изученной коллекции имеется значительное количество железных черешковых наконечников стрел. В результате проведенного типологического анализа среди них было выделено несколько групп, различающихся сечением пера.

Трехлопастные наконечники по продольному абрису пера отнесены к одному типу.

Тип 1 – удлиненно-шестиугольные – 2 экз. Длина пера – 5, ширина пера – 2,5, длина черешка – 7,5 см. Наконечники с остроугольным острием, удлиненно-шестиугольным пером, покатыми плечиками. У одного из наконечников в нижней части лопастей пера имеются округлые отверстия; перо снабжено упором и длинным черешком. У второго наконечника черешок обломан (рис. 1, 1 , 2 ).

Представленные в составе рассматриваемой коллекции трехлопастные наконечники с удлиненно-шестиугольным пером находят аналогии в оружейных комплексах западных тюрок, относящихся к раннему Средневековью [Табалдиев, 1996. С. 44; Борисенко и др., 2006. С. 76; Худяков, Табалдиев, 2009. С. 111]. Однако в южных районах Сибири крупные трехлопастные наконечники с отверстиями в лопастях продолжали применяться и в развитом Средневековье. Такие стрелы были на вооружении у енисейских кыргызов и кыштымов в монгольское время [Кызласов, 1983. Табл. XIX, 5–7 ]. Трехлопастные наконечники – основная форма стрел, ориентированных на поражение противника, не защищенного металлическими доспехами, на протяжении всего раннего Средневековья. В дальнейшем они стали применяться реже, уступив ведущее место среди не бронебойных стрел наконечникам с плоским сечением пера.

В составе плоских стрел по форме пера наконечника было выделено несколько типов.

Тип 1 – асимметрично-ромбические – 1 экз. Длина пера – 6,5, ширина пера – 2,5, длина черешка – 3 см. Наконечник с тупоугольным острием, асимметрично-ромбическим пером, пологими плечиками, упором (рис. 1, 4 ).

Данный тип появился на Тянь-Шане в период существования Западного Тюркского каганата [Борисенко и др., 2006. С. 76]. Однако находки таких стрел в памятниках древних тюрок на Тянь-Шане единичны. Значительно более широкое распространение среди населения Кыргызстана стрелы этого типа получили в монгольское время. Они обнаружены в ходе раскопок памятников Кичи-Ача, Секи, Туура-Суу [Табалдиев, Солтобаев, 1995. С. 108; Табалдиев, 1996. С. 120; Табалдиев, Жолдошев, 2007. С. 216–

Рис. 1. Железные наконечники стрел из музея «Манас Ордо»: 1–2 – трехлопастные наконечники; 3 – ромбический наконечник; 4–7 , 10 , 14 , 15 – плоские наконечники; 8 , 9 , 12 , 13 – четырехгранные наконечники; 11 – линзовидный наконечник

217. Рис. 4, 205 ; 70, 10 ; Anke et al., 1997. Abb. 36]. В эпоху монгольских завоеваний они повсеместно применялись монгольскими воинами и подвластными народами в степном поясе Евразии [Асеев, 1980. С. 59; Немеров, 1987. Рис. 2, 5 , 6 ; Коновалов, Данилов, 1981. С. 68. Рис. 9, 10 ; Грач, 1975. С. 224; Грязнов, 1956. Табл. XLII, 2 , 3 ; Ко-вычев, Беломестнов, 1988. Рис. 5, 2 , 3 ; Археологическая карта…, 1960. Табл. VIII, 208 ; Арсланова, 1963. Табл. III, 6 , 7 ; Кадырбаев, Бурнашева, 1970. Рис. 2, 2 ].

Тип 2 – удлиненно-ромбические – 2 экз. Длина пера – 6,5, ширина пера – 2, длина черешка – 2,5 см. Наконечник с остроугольным острием, удлиненно-ромбическим пером, пологими плечиками, упором (рис. 1, 7 , 14 ). В памятниках монгольского времени на Тянь-Шане такие наконечники встречаются редко [Табалдиев, Солтобаев, 1995. С. 109–110]. Подобные стрелы были на вооружении у монголов и некоторых тюркских народов Центральной Азии и Южной Сибири в развитом Средневековье [Немеров, 1987. Рис. 3, 3 ].

Тип 3 – секторные – 3 экз. Длина пера – 6, ширина пера – 3,5, длина черешка – 4,5 см. Наконечники с округлым острием, удлиненным пером, пологими плечиками, упором (рис. 1, 5 , 6 , 15 ). Наконечники стрел с широким плоским пером и округлой ударной частью были обнаружены в нескольких колчанных наборах в памятниках развитого Средневековья на Тянь-Шане – Секи, Туура-Суу, Чап [Табалдиев, Солтобаев, 1995. С. 109; Табалдиев, 1996. С. 120; Табалдиев, Жолдо-шев, 2007. Рис. 4, 11 , 12 ]. Вероятнее всего, такие стрелы были принесены на территорию Кыргызстана монголами в период завоевательных войн. Они достаточно широко использовались монгольскими воинами и представителями других этносов, попавших в зависимость от монголов в XIII–XIV вв. [Не-меров, 1987. С. 216; Арсланова, 1968. С. 110].

Тип 4 – срезни – 1 экз. Длина пера – 5, ширина пера – 2,2, длина черешка – 3 см. Наконечник со скошенным острием и боковым выступом по одному краю, вытянутым пером, пологими плечиками, упором (рис. 1, 10 ). Близкий по форме пера наконечник ранее был обнаружен в ходе раскопок на могильнике Чап на Тянь-Шане. Подобные наконечники встречены в памятниках кочевников в Северном Казахстане [Табал-диев, 1996. С. 120, 122; Табалдиев, Жолдо-шев, 2007. Рис. 4, 14 ].

Наконечники с плоским сечением пера асимметрично-ромбической, секторной и некоторых других форм были основными средствами поражения целей на дистанции в развитом Средневековье. Обладая высокой скоростью полета, они оказались наиболее эффективными для поражения не защищенного металлическими доспехами противника на коротких дистанциях.

Линзовидный в сечении наконечник выделен в самостоятельный тип.

Тип 1 – боеголовковые – 1 экз. Длина пера – 5,5, ширина пера – 2,2 см. Наконечник с тупоугольным острием, выделенной, удлиненной боевой головкой и короткой шейкой с упором. Черешок обломан (рис. 1, 11 ). Близкие по форме наконечники стрел с линзовидным в сечении пером были обнаружены в ходе раскопок могильников развитого Средневековья Секи II и Чап в Центральном Тянь-Шане. Подобные наконечники встречаются в памятниках этого времени в Центральной Азии [Табалдиев, Солтобаев, 1995. С. 110].

Четырехгранные наконечники были разделены на два типа.

Тип 1 – удлиненно-ромбические – 2 экз. Длина пера – 3,5, ширина пера – 1,2, длина черешка – 3,7 см. Наконечники с остроугольным острием, удлиненно-ромбическим пером, покатыми плечиками, упором (рис. 1, 9 , 12 ).

Тип 2 – боеголовковые – 2 экз. Длина пера – 4,5, ширина пера – 1,2, длина черешка – 2,2 см. Наконечники с остроугольным острием, выделенной боевой головкой, короткой шейкой, упором (рис. 1, 8 , 13 ).

Бронебойные железные наконечники стрел с четырехгранным в сечении пером эпизодически использовались в ЦентральноАзиатском историко-культурном регионе в хунно-сяньбийское время [Горбунов, 2006. Рис. 24, 38 ]. Такими стрелами продолжали пользоваться также древние тюрки, уйгуры, енисейские кыргызы и кимаки на протяжении раннего Средневековья [Там же. Рис. 27, 34 ; 28, 12 ]. В эпоху монгольских завоеваний подобные стрелы стали основной формой наконечников, предназначенных для пробивания металлической брони [Асеев, 1975. Табл. V, 4 ]. В составе изучаемой коллекции удлиненно-ромбические и боего-ловковые четырехгранные наконечники могут быть с наибольшей долей вероятности отнесены к концу развитого – началу позднего Средневековья, поскольку они наиболее схожи по своей форме и пропорциям с монгольскими наконечниками именно этого периода.

Наконечник с ромбическим сечением пера можно выделить в самостоятельный тип.

Тип 1 – удлиненно-ромбические – 1 экз. Длина пера – 7, ширина пера – 2, длина черешка – 4,5 см. Наконечник с полуовальным острием, удлиненно-ромбическим пером, покатыми плечиками, упором (рис. 1, 3 ).

На Тянь-Шане находки подобных наконечников редки [Табалдиев, Жолдошев, 2007. Рис. 4, 13 ].

Наконечники с уплощенно-ромбическим сечением пера универсального назначения изредка использовались в Центральной Азии в раннем Средневековье. Такие стрелы были на вооружении у енисейских кыргызов и кимаков. Значительно чаще они применялись воинами некоторых тюркских и монгольских народов Центральной Азии в развитом Средневековье [Мазин, 1986. Табл. 13, 1 ; Ковычев, 1988. Рис. 6, 1 , 2 ].

Наконечник с уплощенно-ромбическим в сечении пером с наибольшей долей вероятности должен быть отнесен к развитому Средневековью.

Наряду с предметами вооружения дистанционного боя в составе изучаемой оружейной коллекции представлены отдельные находки оружия ближнего и рукопашного боя.

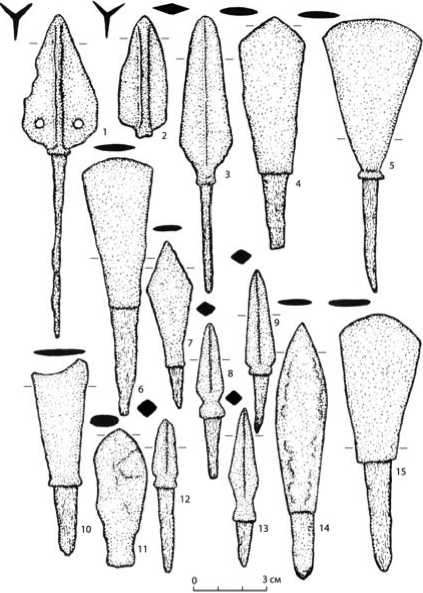

Проушный боевой топор по форме клина и обуха можно выделить в самостоятельный тип.

Тип 1 – топоры с расширенным лезвием и невысоким обухом. Длина бойка – 5,5 см, ширина лезвия – 6, высота проуха – 4, высота обуха – 2,5 см. Боевой топор с закругленным лезвием, расширенным к лезвию клином, узким проухом, невысоким обухом (рис. 2, 2 ).

Боевые топоры применялись в качестве рубяще-дробящего оружия ближнего и рукопашного боя енисейскими кыргызами и древними тюрками в раннем Средневековье [Горбунов, 2006. Рис. 69, 1–3 ]. В последующий период они были характерны для оружейного комплекса енисейских кыргызов, тюркских кочевников Горного Алтая и монгольского населения Прибайкалья и Забайкалья [Там же. Рис. 69, 5 , 70, 1–3 ; Николаев, 2004. С. 90]. Судя по форме клина, проуха и обуха, боевой топор из состава изучаемой коллекции должен быть отнесен к развитому Средневековью.

В составе коллекции представлена единичная находка железного кинжала. По форме клинка он может быть отнесен к определенному типу.

Тип 1 – кинжалы с прямым двулезвийным клинком и упором. Длина клинка – 20,5, ширина клинка – 4,5, длина черена – 5 см. Кинжал с остроугольным острием, прямым двулезвийным, уплощенно-линзовидным в сечении, расширяющимся к рукояти клинком, упором, прямым череном рукояти (рис. 2, 1 ).

Кинжалы с подобными, прямыми двулезвийными, уплощенно-линзовидными клинками были на вооружении у народов Центрально-Азиатского историко-культурного региона на протяжении всего Средневековья. В развитом Средневековье такое оружие использовали монгольские воины для нанесения колющих ударов в рукопашных схватках [Горбунов, 2006. Рис. 66, 5 , 6 ]. В позднем Средневековье близкие по форме

Рис. 2. Железный кинжал и боевой топор из музея «Манас Ордо»: 1 – кинжал; 2 – боевой топор кинжалы получили распространение среди сибирских татар, енисейских кыргызов, тюркских племен Саяно-Алтая [Бобров и др., 2010. С. 43, 63, 76, 87, 104].

В целом, изученная оружейная коллекция из музея «Манас Ордо» содержит некоторые предметы вооружения дистанционного, ближнего и рукопашного боя, применявшиеся в Таласской долине Кыргызстана в период, когда она находилась в составе государств карлуков и Караханидов. На основе проведенного классификационного анализа и поиска аналогий выделенным типам железных наконечников стрел удалось установить, что в конце I тыс. н. э., на рубеже раннего и развитого Средневековья на вооружении еще имелись трехлопастные стрелы. В начале II тыс. в арсенале средств ведения дистанционного боя среди не бронебойных стрел преобладали плоские наконечники. Для пробивания металлического защитного покрытия использовались наконечники линзовидного, ромбического и че- тырехгранного сечения. Оружие ближнего боя представлено в составе изучаемой коллекции единичными находками. Судя по этим предметам, в арсенале средств ведения рукопашного боя были боевые топоры и кинжалы. Таким образом, изученная коллекция средневекового вооружения из Таласской долины, в том числе с памятника Шельджи, позволяет охарактеризовать некоторые виды оружия, которые были в арсенале населения Тянь-Шаня в конце I – начале II тыс. н. э.

Список литературы Коллекция средневекового оружия из музея "Манас ордо" в Таласской долине Кыргызстана

- Аманбаева Б. Э. Вопросы исследования, сохранения и использования НК «Манас Ордо»(Таласская область, Кыргызстан)//Тр. Междунар. науч.-практ. конф.«Центральная Азия и Казахстан: истоки тюркской цивилизации». Тараз, 2006. Т. 1. С. 51-54.

- Арсланова Ф. Х. Средневековый могильник из Прииртышья//Cб. Министерства высшего и среднего специального образования КазССР. История, философия, экономика. Алма-Ата, 1963. С. 278-302.

- Арсланова Ф. Х. Памятники Павлодарского Прииртышья (VII-XII вв.)//Новое в археологии Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1975. С. 98-111.

- Археологическая карта Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1960. 449 с.

- Асеев И. В. О раннемонгольских погребениях//Сибирь, Центральная и Восточная Азия в Средние века. Новосибирск: Наука, 1975. С. 178-187.

- Асеев И. В. Прибайкалье в средние века (по археологическим данным). Новосибирск: Наука, 1980. 152 с.

- Бабаяров Г., Умиров К. Настенные росписи//Западный Тюркский каганат: Атлас. Астана: Service Press, 2013. C. 545-562.

- Байпаков К. М., Горячева В. Д. Семиречье//Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху Средневековья. Средняя Азия в раннем Средневековье. Археология. М.: Наука, 1999. C. 151-162.

- Байпаков К. М., Марьяшев А. Н. Петроглифы Баян-Журека. Алматы: Credo, 2008. 200 c.

- Баруздин Ю. Д. Кара-Булакский могильник//Изв. АН Киргизской ССР. Сер. обществ. наук. Фрунзе: Изд-во АН Киргизской ССР, 1961. Т. 3, вып.3(История). С. 43-65.

- Беленицкий А. М. Монументальное искусство Пенджикента. М.: Искусство, 1973. 68 с.

- Береналиев О. Средневековая ирригация Таласской долины//Киргизия при Караханидах. Фрунзе: Илим, 1983. С. 50-64.

- Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая//МИА. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. № 26. 346 с.

- Бобров Л. А., Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С. Взаимодействие тюркских и монгольских народов с русскими в Сибири в военном деле в позднее Средневековье и Новое время: Учеб. пособие. Новосибирск, 2010. 288 с.

- Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С., Табалдиев К. Ш., Солтобаев О. А. Вооружение западных тюрок // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2006. Т. 5, вып. 3: Археология и этнография. С. 70-86. Бубнова М. А. Добыча серебро-свинцовых руд в Шельджи // Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе: Изд-во АН Киргизской ССР, 1963. С. 225-262. Винник Д. Ф. История изучения каменных изваяний Кыргызстана // Из истории и археологии древнего Тянь-Шаня. Бишкек: Илим, 1995. С. 160-175. Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. Ч. 2: Наступательное вооружение (оружие). 232 с. Грач В. А. О погребальных памятниках монгольского времени в Туве // Учен. зап. Тув. науч.-исслед. ин-та языка, литературы и истории. Кызыл: Изд-во ТНИИЯЛИ, 1975. Вып.

- C. 219-226.

- Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка//Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. № 48. 227 с.

- Жолдошев Ч. М. Изображение вооружения в средневековых петроглифах Кыргызстана//Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. Бишкек: Илим, 2005. С. 67-74.

- Историко-культурный атлас Кыргызстана. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2001. 176 с.

- История Киргизской ССР. Фрунзе: Кыргызстан, 1968. Т. 1. 708 с.

- История Киргизской ССР. С древнейших времен до середины XIX в. Фрунзе: Кыргызстан, 1984. Т. 1. 800 с.

- Кадырбаев М. К., Бурнашева Р. З. Погребение кыпчака первой половины XIV в. из могильника Тасмола//По следам древних культур Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1970. С. 42-53.

- Ковычев Е. В. Средневековые погребальные памятники из окрестностей станции Оловянная//Памятники эпохи палеометалла в Забайкалье. Улан-Удэ, 1988. С. 129-141.

- Ковычев Е. В., Беломестнов Г. И. Погребения с конем из Поононья: хронология и этническая принадлежность//Памятники эпохи палеометалла в Забайкалье. Улан-Удэ, 1988. С. 142-155.

- Кожомбердиев И. К., Худяков Ю. С. Реконструкция древнетюркского панциря из памятника Сары-Джон//Информационный бюллетень МАИКЦА. 1990. Вып. 17. С. 48-52.

- Кожомбердиев И. К., Худяков Ю. С. Коллекция средневекового оружия с территории Кыргызстана//Из истории и археологии древнего Тянь-Шаня. Бишкек: Илим, 1995. С. 110-119.

- Коновалов П. Б., Данилов С. В. Средневековое погребение в Кибалино//Новое в археологии Забайкалья. Новосибирск: Наука, 1981. С. 64-73.

- Кызласов И. Л. Аскизская культура Южной Сибири X-XIV вв.//Свод археологических источников. М.: Наука, 1983. Вып. Е3-18. 128 с.

- Мазин А. И. Таежные писаницы Приамурья. Новосибирск: Наука, 1986. 260 c.

- Могильников В. А. Тюрки//Степи Евразии в эпоху Средневековья. Археология СССР. М.: Наука, 1981. С. 29-43.

- Мокрынин В. П., Гаврюшенко П. П. Древнетюркские памятники долины реки Тон//Археологические памятники Прииссыккулья. Фрунзе: Илим, 1975. С. 102-112.

- Мокрынин В. П., Плоских В. М., Ратман В. Г. Древние выработки глазами ученых//По следам памятников истории и культуры Киргизстана. Фрунзе: Илим, 1982. С. 88-104.

- Мокрынин В. П., Плоских В. М. Клады в Кыргызстане: мифы и реальность. Бишкек: Илим, 1992. 176 с.

- Мокрынин В. П., Плоских В. М. Археология и история Кыргызстана. Избранное. Бишкек: Илим, 2010. 300 с.

- Мокрынин В. П. Исследования городища Беловодская крепость в 1978 году//Архивные материалы по археологии Кыргызстана. Бишкек: Илим, 2012. С. 97-127.

- Немеров В. Ф. Воинское снаряжение и оружие монгольского воина XIII-XIV вв.//СА. 1987. № 2. С. 212-227.

- Николаев В. С. Погребальные комплексы кочевников юга Средней Сибири в XII-XIV веках. Усть-талькинская культура. Иркутск, 2004. 306 с.

- Петров К. И. Очерки социально-экономической истории Киргизии VI -начала XIII в. Фрунзе: Илим, 1981. 235 с.

- Табалдиев К. Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. Бишкек: Айбек, 1996. 256 с.

- Табалдиев К. Ш., Солтобаев О. А. Предметы вооружения из погребений Центрального Тянь-Шаня (1-я половина II тысячелетия н. э.)//Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. С. 108-124.

- Табалдиев К. Ш., Жолдошев Ч. М. Позднесредневековые курганы Тянь-Шаня в свете новых исследований//Средневековая археология евразийских степей: Материалы учредительного съезда Международного конгресса. Казань, 2007. Т. 1. C. 213-223.

- Табалдиев К. Ш. Археологические памятники на территории Кыргызстана//Западный Тюркский каганат. Атлас. Астана: Service Press, 2013. C. 491-545.

- Торгоев А. И. Некрополь городища Садыр-Курган (аварийные исследования 2001 г.)//Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. Бишкек: Илим, 2007. С. 42-45.

- Худяков Ю. С., Табалдиев К. Ш. Древние тюрки на ТяньШане. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. 292 с.

- Шер Я. А. Памятники алтайско-орхонских тюрок на ТяньШане//СА. 1963. № 4. С. 158-166.

- Шер Я. А. Каменные изваяния Семиречья. М.; Л.: Наука, 1966. 140 с.

- Шер Я. А., Миклашевич Е. А., Самашев З. С., Советова О. С. Петроглифы Жалтырак-Таша//Проблемы археологических культур степей Евразии. Кемерово, 1987. С. 70-78.

- Яценко С. А. Тюрки: мужской костюм в китайском искусстве//Западный Тюркский каганат. Атлас. Астана: Service Press, 2013. C. 572-606.

- Anke B., Moskalev M., Soltobaev O., Tabaldiev K. Ausgrabungen auf dem Gräberfeld von Süttü-Bulak. Raj. Kockorka, Kyrgyzstan//Eurasia Antiqua. Zeitschrift fur Archäologie Eurasiens. Berlin, 1997. Bd. 3. S. 513-570.

- Samashev Z., Bazylchan N., Ongar A., Tolegenov J. Alttürkische Monumentalkunst//Unbekanntes Kasachstan. Archäologie im Herzen Asiens. Bochum: Deutsches Begrau-Museum Bochum, 2013. Bd. 2. S. 861-870.