Коллекция железных наконечников стрел в собрании древностей музея Башня Бурана в Кыргызстане

Автор: Худяков Юлий Сергеевич, Борисенко Алиса Юльевна, Табалдиев Кубатбек Шакиевич, Акматов Кунболот

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются железные наконечники стрел, хранящиеся в музейной коллекции Башня Бурана в Кыргызстане. По информации, полученной от сотрудников музея Башня Бурана, большая часть железных наконечников стрел, вошедших в эту коллекцию, была обнаружена в разное время при раскопках и сборах Бурана на территории городища. Только одна подсказка была найдена при поиске археологических памятников в горном каньоне Шамши, к югу от шторма. В статье проводится классификационный анализ стрелок. Кабинет содержит коллекцию предметов разной формы. Все они изготовлены из чугуна и имеют ножки для крепления в валах. По поперечному сечению и форме ручки делятся на несколько групп и типов. Стрела плоская ручка предназначалась для стрельбы по незащищенной металлической броне противника. Наконечники стрел с треугольным, квадратным и круглым в поперечном сечении пером предназначены для пробивания броневой защиты. Поиск аналогий определил период использования различных групп и типов стрел, который соответствует времени жизни средневекового города Баласагун и периоду правления династии Караханидов. Изученный набор железных наконечников стрел позволяет проследить особенности развития оружия дальнего боя населением Чуйской долины в развитом средневековье.

Короткий адрес: https://sciup.org/147220309

IDR: 147220309

Текст научной статьи Коллекция железных наконечников стрел в собрании древностей музея Башня Бурана в Кыргызстане

В собраниях музеев в разных городах Кыргызстана хранится немало предметов древнего и средневекового оружия кочевых и оседлых народов, населявших территорию этой страны в историческом прошлом. Среди них значительную часть составляют железные наконечники стрел, обнаруженные в ходе раскопок или случайно найденные на поверхности древних и средневековых поселений. Большая часть из них до настоящего времени не была введена в научный оборот. В соответствии с разработанной ранее методикой формально-типологического анализа предметов вооружения данные на- ходки могут быть подвергнуты процедуре классифицирования по характерным формальным признакам. Благодаря этому открывается возможность отнести предметы к установленным видам, группам и типам оружия, на основе привлечения аналогий из хорошо датированных памятников определить хронологию их бытования и принадлежность к конкретной археологической культуре [Худяков, 1975].

Одна из представительных коллекций средневековых железных наконечников стрел хранится в собрании и частично представлена в экспозиции музея «Башня Бурана», расположенного в с. Бурана в Чуйской долине Кыргызстана, южнее г. Токмак. Этот известный в Кыргызстане и за его пределами историко-архитектурный и археологический музей включает одноименное городище, которое исследователи соотносят со средневековым городом Баласагуном. На площади памятника имеются раскопанные архитектурные постройки и мавзолеи, а также хорошо сохранившаяся и отреставрированная «башня Бурана», являющаяся минаретом эпохи правления династии Кара-ханидов. В составе экспозиции под открытым небом находится стелларий, в пределах которого из разных мест Чуйской долины и Иссык-Кульской котловины собраны древнетюркские мужские и женские каменные изваяния, надгробия и стелы с согдийскими и арабскими надписями. В составе музейного комплекса имеются также помещения с экспозициями, в которых выставлены археологические находки с площади городища и его окрестностей [ Табалдиев, Шаметова, 2006. С. 3-5 ] .

По сведениям, полученным от сотрудников музея, большая часть железных стрел из этой коллекции была в разное время обнаружена на поверхности Буранинского городища и вокруг него, в ближайших окрестностях. Сохранились сведения о том, что один из наконечников был найден в окрестностях урочища Шамши, расположенного в горах к югу от с. Бурана. В соответствии с принципами формально-типологической классификации, по материалу изготовления все наконечники из состава буранинской коллекции относятся к одному классу – железных, по способу насада выделяются в один отдел – черешковых. По сечению пера железные черешковые наконечники стрел подразделяются на несколько групп.

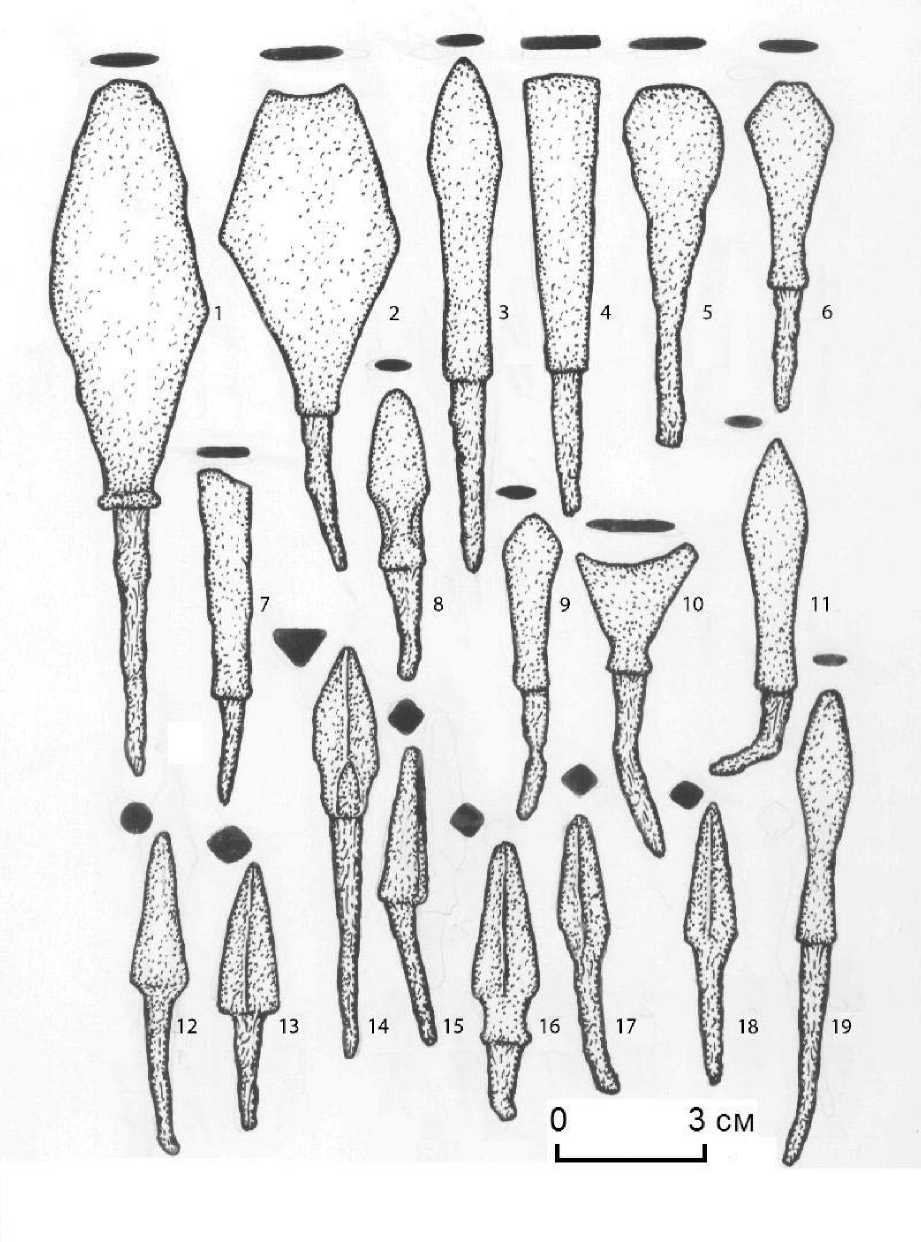

Группа I – плоские. По форме пера в составе этой группы выделяется несколько типов.

Тип 1 – асимметрично-ромбические, включает 2 экз. из окрестностей памятника Бурана. Длина пера – 3,5, ширина – 1,7, длина черешка – 2,5 см. Наконечники с тупоугольным острием, асимметрично-ромбическим пером, пологими плечиками и упором. У одного из них острие обломано (см. рисунок, 6 , 9 ). Наконечники подобной формы были очень широко распространены в Центральной Азии и сопредельных регионах в течение длительного исторического периода – со II в. до н. э. по XVII в. н. э. [ Асеев и др., 1987; Худяков, 1980. С. 95; 1986. С. 31–32, 146, 186; 1991. С. 12, 54–55, 75–76, 105–106; 1997. С. 9, 35, 45, 64, 82, 96, 108; Худяков, Бобров, 2004. С. 116; Бобров, Худяков, 2008. С. 96; Бобров и др., 2010. С. 36, 58, 73, 84, 101; Бурханов, 2006. С. 68; Борисенко и др., 2006. С. 76 ] . Однако, по характерным особенностям формы и размеров, буранинские асимметрично-ромбические наконечники стрел с плоским пером можно отнести к периоду расцвета средневекового города Баласагуна, т. е. времени государства карлуков и Караханидского каганата (X - начало XIII в.) [ Табалдиев, Со-лтобаев, 1995. Рис. 3, 1–8 ; 4, 8 ; Петров, 1981. С. 155–156; Асанканов, Осмонов, 2002. С. 107–111; Табалдиев, Шаметова, 2006. С. 3 ] .

Тип 2 – удлиненно-ромбические, включает 2 экз. из окрестностей памятников Бурана и урочища Шамши. Длина пера – 7, ширина – 3,2, длина черешка – 4 см. Наконечники с затупленным острием, удлиненно-ромбическим пером, пологими плечиками, выделенным упором. У находки из Шамши острие обломано (см. рисунок, 1 , 2 ). Наконечники подобной формы также впервые были приняты на вооружение хуннскими воинами [ Коновалов, 1976. Табл. I, 6 , 7 ; Худяков, 1986. С. 32-33, 54, 73, 92 ] . Продолжали применяться подобные стрелы воинами древних тюрок, кимаков, курыкан, байырку и шивэй [ Худяков, 1986. С. 147, 186; 1991. С. 12, 36, 54 ] . В более широкое употребление они вошли в первые столетия II тыс. н. э. и были на вооружении у кида-ней, монголов, алтайских номадов и восточных кыпчаков [ Худяков, 1991. С. 76, 113; 1997. С. 64, 108 ] . Судя по особенностям формы и размеров, наконечники данного типа, представленные в составе буранинско-

Железные наконечники стрел из собрания музея Башня Бурана

Группа I: 1 , 2 – тип 2; 3 , 8 , 11 , 19 – тип 3; 4 , 7 – тип 4; 5 – тип 5; 6 , 9 – тип 1; 10 – тип 6. Группа II: 14 –тип 1.

Группа III: 16 –тип 2; 17 , 18 – тип 3. Группа IV: 12 – тип 1; 13 , 15 – тип 1

го комплекса, и шамшинская находка, вероятнее всего, должны относиться к развитому или позднему Средневековью [ Табалдиев, 2011. С. 304 ] .

Тип 3 – боеголовковые, включает 4 экз. из окрестностей памятника Бурана. Длина пера – 4,2, ширина – 1,2, длина черешка – 3,5 см. Наконечники с остроугольным острием, выделенной боевой головкой и удлиненной шейкой с упором (см. рисунок, 3 , 8 , 11 , 19 ). Подобные образцы вошли в употребление в начале раннего Средневековья, когда появились на вооружении у древних тюрок, а в последующие столетия стали применяться воинами кимаков и байырку [ Худяков, 1986. С. 146, 186; 1991. С. 36 ] . Однако повсеместное распространение они получили в начале II тыс. н. э. и применялись енисейскими кыргызами, кыштымами, уйгурами, монголами, тувинцами, алтайцами, а позднее и джунгарами [ Худяков, 1991. С. 108–109; 1997. С. 10, 35, 46, 65, 82; Худяков, Бобров, 2004. С. 116 ] . В составе бура-нинской коллекции стрелы данного типа могут относиться к развитому и позднему Средневековью [ Табалдиев, 2011. С. 304 ] .

Тип 4 – томары, включает 2 экз. из окрестностей памятника Бурана. Длина пера – 5, ширина – 1,2, длина черешка – 2,5 см. Наконечники с тупым острием, трапециевидным пером, пологими плечиками, упором. У одного наконечника острие обломано (см. рисунок, 4 , 7 ). Близкие по оформлению острия наконечники стрел были на вооружении у воинов кокэльской, таштыкской и верхнеобской культур [ Худяков, 1986. С. 72, 92, 113 ] . Наконечники с тупым острием использовались древними тюрками, курыканами, байырку и шивэй [ Там же. 1986. С. 146; 1991. С. 12, 36, 55 ] , в последующем киданя-ми, енисейскими кыргызами и кыштымами, монголами, восточными кыпчаками, сибирскими татарами, алтайцами, тувинцами [ Худяков, 1991. С. 76, 106-107; 1997. С. 10, 35, 64–65, 108; Бобров и др., 2010. С. 36, 58, 84, 101-102 ] . В буранинском комплексе наконечники данного типа должны относиться ко времени функционирования города Бала-сагуна [ Табалдиев, 2011. С. 174 ] .

Тип 5 – секторные, включает 1 экз. из окрестностей памятника Бурана. Длина пера – 4 см, ширина – 2 см, длина черешка – 3 см. Наконечник с округлым острием, секторным пером, без упора (см. рисунок, 5). На- конечники данного типа впервые были приняты на вооружение хуннами [Коновалов, 1976. Табл. I, 10; Худяков, 1986. С. 33]. В редких случаях плоские секторные наконечники использовали сяньбийские воины и носители улуг-хемской культуры Тувы [Худяков, 2005. C. 22, 29. Рис. I, 22; IV, 19]. Очень редко они применялись древними тюрками Центральной Азии [Худяков, 1986. С. 147]. Достаточно широкое распространение получили уже в предмонгольское и монгольское время, когда были на вооружении у киданей и монголов, енисейских кыр-гызов и кыштымов, тувинцев, алтайцев, уйгуров и восточных кыпчаков [Худяков, 1991. С. 76, 111–112; 1997. С. 9, 35, 47, 66, 82, 108]. В позднем Средневековье плоские секторные наконечники стрел применяли енисейские кыргызские, телеутские и джунгарские воины [ Бобров и др., 2010. С. 58, 84. Рис. 10]. По форме и пропорциям бура-нинская находка может быть отнесена к развитому Средневековью [Табалдиев, 2011. С. 174].

Тип 6 – вильчатые, включает 1 экз. из окрестностей памятника Бурана. Длина пера – 2,5, ширина – 2,5, длина черешка – 4 см. Наконечник с вогнутым острием, выступающими по краям двумя остриями, одно из которых затуплено, треугольным пером, пологими плечиками и выделенным упором (см. рисунок, 10 ). Подобные наконечники стрел с раздвоенным острием были на вооружении у сяньбийских воинов [ Худяков, Юй Су-Хуа, 2005. С. 12 ] . В Саяно-Алтае они выявлены в комплексе берельских памятников [ Тетерин, 2004. С. 47 ] . В раннем Средневековье вильчатые стрелы изредка встречаются в комплексах средств дистанционного боя у древних тюрок Центральной Азии [ Худяков, 1986. С. 147 ] . В этот период подобные наконечники стрел использовали также воины курыкан, байырку и шивэй [ Худяков, 1991. С. 12, 36, 56 ] . Достаточно широко они были распространены у киданей и монголов [ Там же. С. 76, 110 ] , использовались енисейскими кыргызами, кыштымами, кочевниками Тувы и Алтая, уйгурами, восточными кыпчаками [ Худяков, 1997. С. 1112, 35, 47, 66, 82, 109 ] , а позднее енисейскими кыргызами, кыштымами и телеутами [ Бобров и др., 2010. С. 58, 73, 84 ] . Видимо, к развитому Средневековью должен относиться вильчатый наконечник буранинской коллекции [ Табалдиев, 2011. С. 174 ] .

В составе коллекции представлены немногочисленные бронебойные стрелы, различающиеся между собой сечением и формой пера. По сечению пера среди них выделяются три группы.

Группа II – трехгранные наконечники стрел. По форме пера выделен один тип.

Тип 1 – удлиненно-шестиугольные, включает 1 экз. из окрестностей памятника Бурана. Длина пера – 3,3, ширина – 1,3, длина черешка – 4,7 см. Наконечник с остроугольным острием, удлиненно-шестиугольным пером, вогнутыми плечиками, упором (см. рисунок, 14). Железные наконечники стрел с трехгранным в сечении пером появились в Центрально-Азиатском историко-культурном регионе в хуннское время. Хуннские воины имели в своем распоряжении железные трехгранные удлиненно-треугольные наконечники, которые они использовали наряду с бронзовыми и биметаллическими [Худяков, 1986. С. 31, 34]. В последующий период в Центральной Азии трехгранные наконечники применялись достаточно редко. Такие изделия вытянуто-пятиугольной формы использовались стрелками племен кенкольской и кок-пашской культур [Ко-жомбердиев, Худяков, 1987. С. 84; Худяков, 2005. С. 45]. В VI-X вв. енисейские кыргы-зы, восточные тюрки, уйгуры и кимаки имели на вооружении трехгранные наконечники асимметрично-ромбической, удлиненноромбической и боеголовковой форм [Худяков, 1980. С. 90-91; 1986. С. 146, 171, 185]. В это же время западные тюрки использовали удлиненно-ромбические, вытянутопятиугольные и боеголовковые трехгранные образцы [Борисенко и др., 2006. С. 78]. В развитом Средневековье трехгранные наконечники удлиненно-треугольной, удлиненно-ромбической и боеголовковой форм использовались монголами и кочевниками Алтая [Худяков, 1991. С. 114; 1997. С. 64]. Трехгранные наконечники удлиненношестиугольной формы ранее в средневековых памятниках не фиксировались. Вероятно, они должны относиться к периоду существования Караханидского каганата и города Баласагуна, хотя прямых аналогий трехгранному удлиненно-шестиугольному наконечнику стрелы в памятниках Тянь-Шаня этого времени не обнаружено. Основанием для такого предположения может служить то обстоятельство, что в колчанных наборах в оружейных комплексах Центральной Азии в позднем Средневековье стрелы с трехгранными наконечниками не выявлены.

Группа III – четырехгранные наконечники стрел. По форме пера выделяется несколько типов.

Тип 1 – удлиненно-треугольные, включает 2 экз. из окрестностей памятника Бурана. Длина пера – 2,8, ширина – 1,2, длина черешка – 2,5 см. Наконечники с остроугольным острием, удлиненно-треугольным пером, прямыми плечиками. У одного экземпляра острие затуплено (см. рисунок, 13 , 15 ). В раннем Средневековье подобные наконечники с удлиненно-треугольной формой пера были на вооружении у енисейских кыргызов, восточных тюрок, курыкан, байырку, шивэй [ Худяков, 1980. С. 92; 1986. С. 146; 1991. С. 13, 35, 56 ] , позднее у кида-ней и монголов [ Худяков, 1991. С. 75, 114 ] . В позднем Средневековье подобные стрелы в Центральной Азии не применялись. Данное изделие в составе буранинской коллекции должно относиться ко времени функционирования города Баласагуна.

Тип 2 – боеголовковые, включает 1 экз. из окрестностей памятника Бурана. Длина пера – 4, ширина пера – 1,2, длина черешка – 1,5 см. Наконечник с остроугольным острием, выделенной боевой головкой, короткой шейкой с упором (см. рисунок, 16 ). Стрелы подобной формы использовались енисейскими кыргызами, восточными тюрками, кимаками, курыканами, байырку, шивэй, монголами, уйгурами, тувинцами, сибирскими татарами [ Худяков, 1980. С. 92; 1986. С. 146, 186; 1991. С. 13, 35. 56; 114; 1997. С. 13, 49, 81; Бобров и др., 2010. С. 37, 101 ] . Данная находка может относиться ко времени существования города Баласагуна [ Та-балдиев, 2011. С. 304 ] .

Тип 3 – удлиненно-ромбические, включает 2 экз. из окрестностей памятника Бурана. Длина пера – 3, ширина – 1, длина черешка – 2,8 см. Наконечники с остроугольным острием, удлиненно-ромбическим пером, покатыми плечиками, без упора (см. рисунок, 17, 18). Они впервые появились на вооружении у хуннов [Худяков, 1986. С. 31]. В последующем применялись воинами ко-кэльской и верхнеобской культур [Там же. С. 71, 113; 2005. С. 32]. В древнетюркскую эпоху, в пределах раннего Средневековья, такие стрелы были на вооружении у восточных тюрок, уйгуров, кимаков [Худяков, 1986. С. 146, 171-172, 186]. В развитом Средневековье использовались тувинцами, алтайцами [Худяков, 1997. С. 48, 68]. Вероятнее всего, наконечники этого типа должны относиться к периоду существования города Баласагуна.

Группа IV – округлые наконечники стрел. По форме пера относится к одному типу.

Тип 1 – удлиненно-ромбические, включает 1 экз. из окрестностей памятника Бурана. Длина пера – 3,5, ширина – 1,2, длина черешка – 3 см. Наконечники с остроугольным острием, удлиненно-ромбическим пером, покатыми плечиками, без упора (см. рисунок, 12 ). В хунно-сяньбийскую эпоху такие наконечники были на вооружении у воинов племен кокэльской культуры [ Худяков, 2005. С. 32 ] . В раннем Средневековье округлые в сечении наконечники удлиненноромбической формы использовались восточными тюрками [ Худяков, 1986. С. 146 ] , в развитом Средневековье наконечники с округлым в сечении удлиненно-треугольным пером были на вооружении у центральноазиатских уйгуров [ Худяков, 1997. С. 81 ] . Насколько можно судить по результатам анализа оружия дистанционного боя тюркских и монгольских народов Центральной Азии позднего Средневековья, стрелы подобной формы уже не употреблялись [ Бобров и др., 2010. С. 37, 58-59, 73, 84-85, 101-102, 124-125, 165, 219, 248 ] . В составе изучаемой музейной коллекции такой наконечник может относиться ко времени существования города Баласагуна.

Таким образом, исследуемая коллекция содержит набор разнообразных железных наконечников стрел, период бытования которых охватывает преимущественно развитое Средневековье, хотя отдельные формы использовались с древнетюркского времени вплоть до этнографической современности. Отнесение большей их части к развитому Средневековью в полной мере соответствует периоду существования самого городища Бурана, время расцвета которого приходится на первые два столетия II тыс. н. э., вплоть до начала монгольского завоевания Средней Азии [Петров, 1981. С. 155-156; Табалдиев, Шаметова, 2006. С. 3]. Большая часть форм плоских наконечников стрел, представленных в этой коллекции, была об- наружена в погребальных памятниках кочевников Тянь-Шаня, относящихся к монгольскому времени [Табалдиев, Солтобаев, 1995; Табалдиев, 2011. С. 174, 304]. Отдельные типы плоских стрел продолжали применяться в данном регионе и в последующем.

COLLECTION OF IRON ARROWHEADS

IN THE COLLECTION OF THE MUSEUM OF ANTIQUITIES BURANA IN KYRGYZSTAN

Список литературы Коллекция железных наконечников стрел в собрании древностей музея Башня Бурана в Кыргызстане

- Асанканов А. А., Осмонов О. Д. История Кыргызстана (С древнейших времен до наших дней). Бишкек, 2002. 576 с.

- Асеев И. В., Худяков Ю. С., Цэвээндорж Д. Погребение хуннского воина на горе Сул-Толгой // Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск: Наука, 1987. С. 126-136.

- Бобров Л. А., Худяков Ю. С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени (XV - первая половина XVIII в.). СПб., 2008. 776 с.

- Бобров Л. А., Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С. Взаимодействие тюркских и монгольских народов с русскими в Сибири в военном деле в позднее Средневековье и Новое время: Учеб. пособие. Новосибирск, 2010. 288 с.

- Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С., Табалдиев К. Ш., Солтобаев О. А. Вооружение западных тюрок // Вестн. Ново сиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2006. Т. 5, вып. 3: Археология и этнография. С. 70-86.

- Бурханов А. А. Предметы вооружения из Лебапского региона (по материалам Среднеамударьинской археологической экспедиции) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2006. Т. 5, вып. 3: Археология и этнография. С. 65-69.

- Кожомбердиев И. К., Худяков Ю. С. Комплекс вооружения кенкольского воина // Военное дело древнего населения Северной Азии. Новосибирск: Наука, 1987. С. 75-106.

- Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. 248 с.

- Петров К. И. Очерки социально-экономической истории Киргизии VI - начала XIII в. Фрунзе: Илим, 1981. 234 с.

- Табалдиев К. Ш. Древние памятники Тянь-Шаня. Бишкек, 2011. 318 с.

- Табалдиев К. Ш., Солтобаев О. А. Предметы вооружения из погребений Центрального Тянь-Шаня (первая половина II тыс. н. э.) // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. С. 108-124.

- Табалдиев К. Ш., Шаметова А. А. Бурана. Республиканский археолого-архитектурный музей-комплекс «Башня Бурана». Бурана; Бишкек, 2006. 16 с.

- Тетерин Ю. В. Вооружение кочевников Горного Алтая берельской эпохи // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 2004. Вып. 1. С. 37-82.

- Худяков Ю. С. Опыт типологической классификации наконечников стрел енисейских кыргызов IX-XII вв. // Соотношение древних культур Сибири с культурами сопредельных территорий. Новосибирск, 1975. С. 310-326.

- Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. Новосибирск: Наука, 1980. 176 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 268 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение центрально-азиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. Новосибирск: Наука, 1991. 190 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого средневековья. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. 160 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение центрально-азиатских номадов II-V вв. н. э. // Военное дело номадов Центральной Азии в сяньбийскую эпоху. Новосибирск, 2005. С. 19-55.

- Худяков Ю. С., Бобров Л. А. Вооружение джунгар и халха-монголов в эпоху позднего Средневековья // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 2004. Вып. 1. С. 113-128.

- Худяков Ю. С., Юй Су-Хуа. Новые материалы по оружию дистанционного боя сяньби // Военное дело номадов Центральной Азии в сяньбийскую эпоху. Новосибирск, 2005. С. 7-18.