Коллекционные образцы Быковской станции - исходный материал для создания новых сортов арбуза

Автор: Варивода Е.А., Бочерова И.Н., Варивода Г.В.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 1 (45), 2019 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследований являлись образцы и гибридные комбинации арбуза (Citrullus lanatus) отечественной и зарубежной селекции, а также образцы из коллекции ВИР. Целью работы было изучение и выделение исходного материала арбуза для использования в селекционном процессе для создания новых сортов и гибридов бахчевых культур, обладающих комплексом хозяйственно ценных признаков и устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам среды. Суть экспериментов сводилась к оценке исходного материала по основным признакам отвечающим требованиям для выполнения селекционной задачи. В результате исследований были выделены образцы арбуза, являющиеся источниками хозяйственно ценных признаков. Отбор вели по урожайности, длине вегетационного периода, вкусовым и технологическим качествам плодов. Среди образцов арбуза по урожайности выделилось 6 образцов, с урожайностью от 19,5 до 24,3 т/га (стандарт 14,5 т/га). По вкусовым качествам отбирали образцы с содержанием сухого вещества от 11,2 до 14,0% (стандарт 11,0-12,6%)...

Арбуз, исходный материал, гибридные комбинации, генетические коллекции, качество, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/140240670

IDR: 140240670 | УДК: 635.615 | DOI: 10.18619/2072-9146-2019-1-37-41

Текст научной статьи Коллекционные образцы Быковской станции - исходный материал для создания новых сортов арбуза

Свекла столовая – ценная, незаменимая для рационального питания человека овощная культура, характеризующаяся высоким содержанием биологически и физиологически активных веществ, витаминов, специфических минеральных солей, бетаина и бетанина (Буренин В.И., 2007). Благодаря высокой сохранности, употребление корнеплодов в пищу возможно в течение всего года, начиная от пучковой спелости при раннем или подзимнем посеве до нового урожая. В настоящее время для потребителя предлагается широкий ассорти- мент сортов свеклы столовой российской и иностранной селекции, однако среди производителей предпочтение отдается гибридам F1, которые по сравнению с сортовыми популяциями наиболее выровнены, пластичны и, как следствие, технологичны. Из представленного сортимента на 2018 год доля гибридов составляет лишь 20%.

Традиционное получение линейного материала и гибридов в селекции свеклы столовой является трудоемким, длительным процессом из-за 2-летнего цикла раз- вития растений, само- и перекрестной несовместимости, инбредной депрессии. Несмотря на то, что свекла обладает генетической самонесовместимостью, в гибридной селекции это не нашло широкого применения, как, например, на капустных культурах. Одним из основных путей получения гибридов на культуре свеклы является использование форм с цитоплазматической мужской стерильностью (ЦМС). Гетерозисная селекция на основе ЦМС требует привлечения разнообразного исходного материала и создания фертильных (mf) и стерильных (ms) линий. У перекрестноопыляемых двулет- них культур на данный этап затрачивается 8-10 лет. В естественных условиях растения свеклы зацветают и дают семенное потомство только на второй год жизни после прохождения стадии яровизации в течение 2-2,5 месяцев при температуре 2…3°С во время зимнего хранения и светового периода после высадки корнеплодов в грунт. Используя биологические особенности растений, разрабатываются приемы их выращивания, направленные на замедление или ускорение развития. Жизненный цикл растений свеклы можно сократить до 1-1,5 лет путем яровизации растений на разных стадиях

развитие семенных растений – оценка на ЦМС, инбридинг

теплица

теплица

уборка и обмолот семенных растений I 1

доработка и хранение семян - I 1

теплица

доработка и хранение семян - I 1

хранилище

теплица

развитие штеклингов

развитие семенных растений, оценка на ЦМС, инбридинг

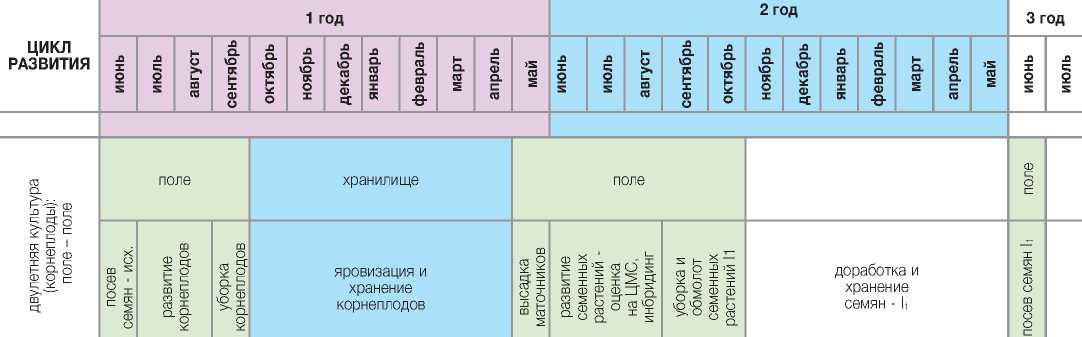

Рис. 1. Схемы получения и оценки инбредных потомств свеклы столовой с применением разных технологий и условий выращивания.

Fig. 1. Schemes of obtaining and evaluation of inbred offspring of red beet with the use of different technologies and growing conditions.

развития, например, на стадии «штеклинга» (Чеснокова В.А., 1934; Бельденкова А.Ф., 1945; Kahangi M., 1988; Красочкин В.Т., 1950).

Сущность метода штеклингов заключается в том, что семена высевают в летние сроки на хорошо удобренных участках. В дальнейшем такие посевы остаются без прореживания и к уборке дают большое количество мелких корнеплодов, обеспечивая значительный выход маточного материала (Федорова А.И., 1962, Фомичев А.М., 1978, Сазонова Л.В., 1990). Корнеплоды при таком способе выращивания получаются мелкие, до 100 г, поскольку они выращиваются при загущенном стоянии растений, то выживают самые сильные биотипы с богатыми наследственными качествами (Шевцов И.А., 1980).

Использование культуры штеклингов широко применяется на культуре свеклы сахарной: в семеноводстве и при ускоренном репродуцировании селекционно ценных образцов. Обладая высокой биологической активностью, мелкие корнеплоды летнего загущенного посева при уплотненной посадке обеспечивают высокий урожай семян с хорошими посевными и физическими качествами. Развитие корнеплодов от семенного потомства штеклингов не отличается от потомства, полученного в двулетней культуре. Мелкие корнеплоды (штеклинги) летнего загущенного посева характеризуются высокой сохранностью и приживаемостью, по сравнению со зрелыми маточными корнеплодами весеннего посева (Апасов И.В., 2015). Количество плодоносящих растений после прохождения стадии яровизации в большей мере определяется величиной корнеплода, поскольку показано, что одновозрастные почки корнеплодов столовой и сахарной свеклы завершают процессы яровизации тем быстрее, чем крупнее органы запасных питательных веществ, обеспечивающие меристемы точек роста достаточным количеством необходимых веществ. Наибольшее число цветущих растений (85%) отмечено в крупной фракции штеклингов, выращенных при летнем посеве в III декаде июля (Сущевич А.В., 1964; Смирнов П.С., 1966).

Выращивание растений свеклы столовой с использованием культуры штеклингов в селекции до сих пор не нашло широкого применения и изучено недостаточно, хотя использование этой технологии, как и защищенного грунта, может значительно ускорить селекционный процесс. Особенно это актуально на первых этапах создания линейного материала свеклы столовой, когда необходимо получить и проанализировать большой объем инбредных потомств различного происхождения, а также множество комбинаций скрещивания между ними. Для успешного внедрения таких методов в селекционную практику необходимо знать его возможности, преимущества и недостатки по сравнению с традиционной схемой селекции конкретной культуры. Целенаправленные исследования этого вопроса на культуре свеклы столовой проведены в 2009-2018 годы на базе ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», основные выводы которых обсуждаются в данной статье.

Материалом исследований являлись инбредные потомства, полученные на основе сортовой популяции Нежность, которые изучали в нескольких сериях независимых экспериментов с использованием разных схем выращивания штеклингов и маточных зрелых корнеплодов (рис. 1).

В первой серии опытов: маточные корнеплоды и семенные растения выращивали в необогреваемой ангарной теплице – по традиционной схеме двулетнего цикла; штеклинги и семенные растения инбредных потомств I1-2 выращивали в обогреваемой голландской теплице (однолетний цикл) по схеме: посев (III-IV декада июля) → хранение штеклингов (декабрь-февраль) → посадка штеклингов (февраль) → учет и уборка семенных растений (июль-август).

Во второй серии опытов семенные растения инбред-ных потомств I3-4 выращивали в обогреваемой голландской теплице с февраля по июнь с использованием малообъемной технологии при продолжительности светового периода 16 час с досветкой, где высаживали полученные в той же теплице (август-ноябрь) штеклин-ги, уборку которых на яровизацию проводили отдельными партиями в три срока с интервалом в 30 суток (по мере достижения диаметра головки штеклинга более 15 мм) и одновременно маточные корнеплоды (двулетний цикл), выращенных в условиях пленочной ангарной теплицы (июнь-сентябрь).

В третьем опыте штеклинги I4-5 выращивали в условиях блочной пленочной теплицы в летнем обороте и уборку проводили единовременно в конце сентября при достижении диаметра головки более 15 мм у 80% растений.

Влияние технологии и схемы выращивания на продолжительность межфазных периодов развития растений инбредных потомств свеклы столовой. Использование защищенного грунта для выращивания растений свеклы столовой позволяет ускорить процесс селекции. При этом выращивание инбредных потомств через культуру штеклингов можно осуществлять в любое, в том числе и внесезонное время года. Сокращение временного периода при получении семенного потомства главным образом обеспечивается за счет сокращения периода яровизации (60 суток вместо 180), поскольку нет необходимости хранения корнеплодов до высадки.

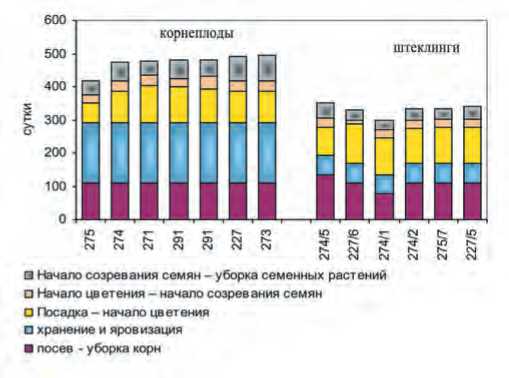

При изучении длительности вегетационного периода растений свеклы столовой при разных технологиях выращивания показано, что в пределах индивидуальных потомств, продолжительность формирования штеклин-гов варьировала от 77 до 135 суток, в зависимости от потомства. Но в среднем, по всей совокупности потомств формирование штеклингов при летнем посеве в условиях защищенного грунта сопоставимо с продолжительностью формирования маточных корнеплодов при весеннем посеве в поле – около 115±16 суток (рис. 2).

Рис. 2. Продолжительность межфазных периодов развития растений свеклы столовой при выращивании через двулетнюю культуру(корне-плоды) и штеклинги

(по средним данным в пределах индивидуальных потомств).

Fig. 2. The duration of interphase periods of development of plants of red beet in the cultivation using perennial crop (root vegetables) and steckling (according to average data within individual progenies).

Широкий диапазон варьирования межфазного периода от посева до уборки штеклингов в инбредных потомствах возможно связан с тем, что в свежесобранных семенах еще не полностью завершились метаболические процессы, связанные с «дозреванием» зародыша, в результате чего растягивается начальный период «посев-всходы». Кроме того, инбредные потомства существенно отличаются по скороспелости, поэтому, как показали исследования, уборку штеклингов отдельных потомств (растений) следует проводить в разные сроки поэтапно, ориентируясь на диаметр головки.

Цветение инбредных семенных растений в зимневесеннем обороте, при выращивании через культуру штеклингов наступало в среднем на 30-35 суток раньше, относительно растений, выращенных из зрелых маточных корнеплодов, но по сравнению с семенными растениями, выращенными из зрелых маточных корнеплодов в летнем обороте – позже, в среднем на 12 суток. При этом семенные растения, выращенные через штеклинги, характеризуются более дружным созреванием семян – продолжительность периода «начало созревания – уборка семян» составляла около 35 суток, тогда как через двулетнюю культуру – 50-57 суток (рис.2). Растянутость созревания семян через двулетнюю культуру обусловлена многостебельностью и более крупным габитусом семенного растения.

Влияние культуры штеклингов на проявление признака ЦМС инбредных растений свеклы столовой и ее взаимосвязь с хозяйственно ценными признаками корнеплода. При создании стерильных линий свёклы столовой важно отобрать биотипы с высокой степенью проявления признака ЦМС, а при создании линий закрепителей стерильности и опылителей – инбредные mf-растения, склонные к самофертильности (Тимин, 2003). Отбором нужных биотипов на стадии штеклинга можно не только ускорить, но и повысить его результативность. Для этого необходимо знать характер взаимосвязей проявления признака ЦМС и других селекционно-значимых признаков на разных стадиях развития растений (Шевцов,1980, Корнеева, 2003), что позволяет определить возможности и разработать критерии отбора нужных биотипов на стадии штеклинга.

В результате изучения большого объема селекционного материала различного происхождения установлено, что признак ЦМС у свеклы столовой в пределах индивидуального растения имеет различную степень выраженности и может проявляться в виде частичной стерильности (ч/ms):

-

- различного соотношения стерильных и фертильных пыльников (4:1; 3:2; 2:3) в пределах одного цветка;

-

- отдельных, полностью стерильных цветков (от 1 до 3штук) в соцветиях;

Рис. 3. Группы стерильных пыльников свеклы столовой по характеру окрашивания.

Fig. 3. Group of sterile anthers beet on the nature of painting.

Таблица. Проявление признака ЦМС в инбредных потомствах I 1-3 сортопопуляции Нежность, полученных через двулетний цикл и культуру штеклингов

Table. The manifestation of cytoplasmic male sterility in inbred progenies I 1-3 of varieties Nezhnost, through the roots and stecklings

Поколение инбридинга

Частота встречаемости ms-форм в потомствах, %

Степень стерильности индивидуальных растений, %

двулетний цикл х

min-max

штеклинги х min-max

двулетний цикл х

min-max

штеклинги х min-max

I 1

10

60

30

50

10-50

10-80

10-12

40-80

I 2

20

40

40

55

20-60

10-100

10-30

10-70

I 3

8

35

55

75

50-60

50-100

5-11

30-40

-

- отдельных ветвей (преимущественно центральные ветви первого порядка), несущих только стерильные цветки;

-

и 100% стерильности (ms) – полное отсутствие фертильных пыльников на растении.

По характеру окрашивания и интенсивности маркерной окраски различных частей стерильных пыльников (широкий спектр оттенков от розового до коричневого) выделено четыре фенотипические группы:

-

I - не окрашены, полупрозрачные (по типу сахарной свеклы);

-

II - все части пыльника окрашены равномерно;

-

III - окрашены неравномерно (наиболее интенсивно в различные оттенки от розового в районе связника;

-

IV - окрашен только связник пыльника. Фертильные пыльники имеют желтую окраску разной интенсивности (рис. 3).

При оценке инбредных потомств по фенотипическому проявлению признака ЦМС учитывают степень стерильности растения – процент стерильных пыльников или цветков на растении, и частоту встречаемости стерильных растений – процент ч/ms- и ms-растений от общего числа растений в потомстве (Федорова и др., 2011).

Анализ полученных данных показал, что при однолетнем цикле развития через культуру штеклингов, не зависимо от условий выращивания, в разных поколениях инбридинга происходит повышение степени стерильности семенных растений, и увеличение частоты встречаемости полностью стерильных биотипов, относительно двулетнего цикла (табл.). Появление большего числа ms-растений с высокой степенью стерильности при выращивании семенных потомств свеклы в большей степени обусловлено изменением стадии яровизации (штеклинг или зрелый корнеплод), чем влиянием внешних факторов (температура, влажность, освещенность и т.д.).

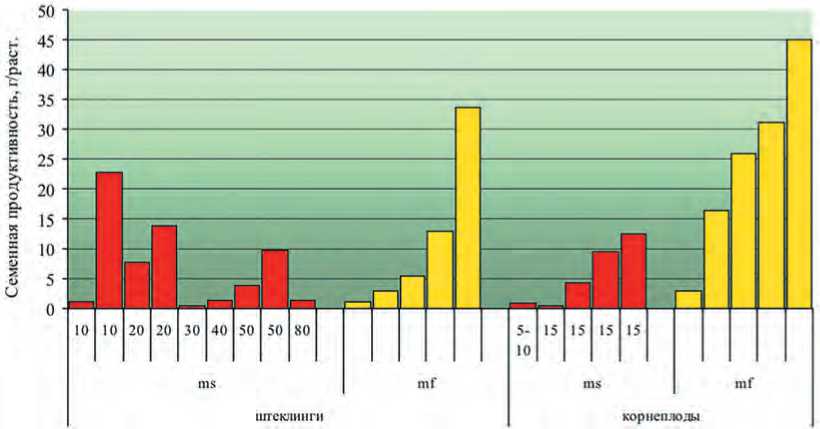

Фенотипическое проявление признака ЦМС семенных растений свёклы столовой, полученных через культуру штеклингов I1-I3, существенно не отличалось от такового на растениях, выращенных в двулетнем цикле, и представлено всем разнообразием маркерной окраски пыльников. Относительно двулетнего традиционного оборота отмечено увеличение доли стерильных зерен в структуре пыльцевой популяции (на 2-20%), снижение жизнеспособности (на 1-9%), в зависимости от генетической природы инбредного потомства и степени стерильности растений. Максимальные отклонения по этим признакам наблюдались в группе mf-растений, полученных через культуру штеклингов, при незначительном замедлении скорости роста пыльцовой трубки in vitro (<20%), что приводит к некоторому снижению семенной продуктивности (рис.4) (Федорова и др., 2015).

В группе частично-стерильных растений отмечена иная реакция - пыльцевые трубки в условиях зимнее-весеннего оборота в 1,6-2 раза длиннее, чем в летний период выращивания семенных растений. Этим можно объяснить то, что в ряде случаев, частично-стерильные семенные растения свеклы столовой, полученные через культуру штеклингов, по сравнению с двулетней культурой, имели более высокую семенную продуктив-

Рис. 4. Семенная продуктивность растений инбредных потомств свеклы столовой, выращенных через двулетний цикл и культуру штеклингов

Fig. 4. Seed productivity of plants of inbred offspring of red beet, grown through the biennial cycle and culture of stecklings.

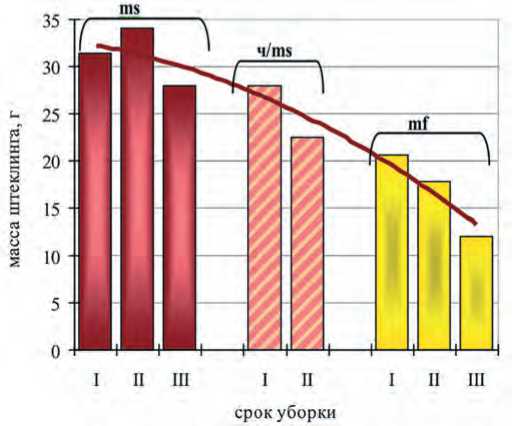

Рис. 6. Средняя масса штеклингов, различных по стерильности семенных растений, в зависимости от сроков уборки.

Fig. 6. The average weight of the stecklings, different in sterility of seed plants, depending on the timing of harvesting.

срок уборки

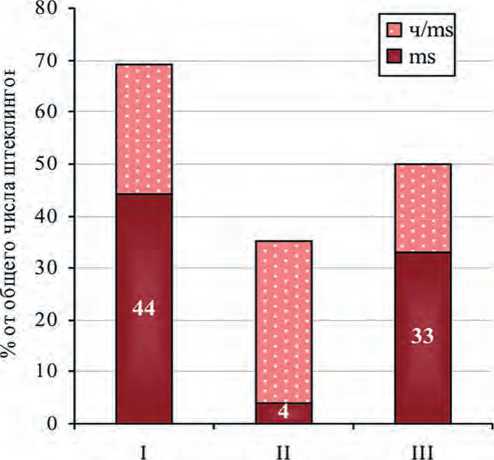

Рис. 5. Проявление признака ЦМС в инбредных потомствах I3 свёклы столовой в зависимости от срока уборки штеклингов: ms – gолностью стерильные растения; ч /ms – частично-стерильные растения.

Fig. 5. The manifestation of sign of cytoplasmic sterility i n inbred progenies I3 beet depending on term of harvest of stecklingov: ms - completely sterile plants; h / ms-partially sterile plants.

ность при инбридинге. В целом, в инбредных потом-ствах сортопопуляции Нежность, выращенных через культуру штеклингов, способность завязывать семена отмечена у частично стерильных растений со степенью стерильности 10-80%, тогда как в потомствах, выращенных через двулетнюю культуру, семенное потомство получено с частично стерильных растений, степень ЦМС которых не превышала 15% (рис. 4).

Анализ взаимосвязи между характером проявления ЦМС и морфологическими признаками штеклингов инбредных потомств I2 показал, что число ms-растений возрастает по мере увеличения средней массы штек-лингов (рис.5), которая определяется рядом факторов. В первую очередь – генетически детерминируемыми признаками инбредного растения такими, как «крупно-плодность» и «раннеспелость». Наибольшее число семенных растений с признаком ЦМС присутствовало в группе штеклингов раннего I срока уборки (около 70% от числа семенных растений в группе). При этом большинство выделенных биотипов характеризовались 100%-ой мужской стерильностью, доля которых составила 44% от общего числа (64% от числа ЦМС-расте-ний). В группе II срока уборки, преобладали фертильные семенные растения (более 65%). В группе семенных растений III срока доля растений с признаком ЦМС составила 50%, с преобладанием ms-форм (67% от числа ЦМС-растений). В целом, растения с признаком ЦМС при всех сроках уборки характеризовались наибольшей средней массой штеклингов (рис. 6).

То есть, установлено, что не зависимо от срока уборки и условий выращивания, вероятность появления ценных ms-форм выше в группе скороспелых растений с большей массой штеклинга, которая, в свою очередь, коррелирует с размерами головки (r=0,84). Для создания перспективных mf-линий с высокой закрепляющей способностью целесообразно отбирать штеклинги среди мелких фракций среднеспелых и позднеспелых инбредных потомств.

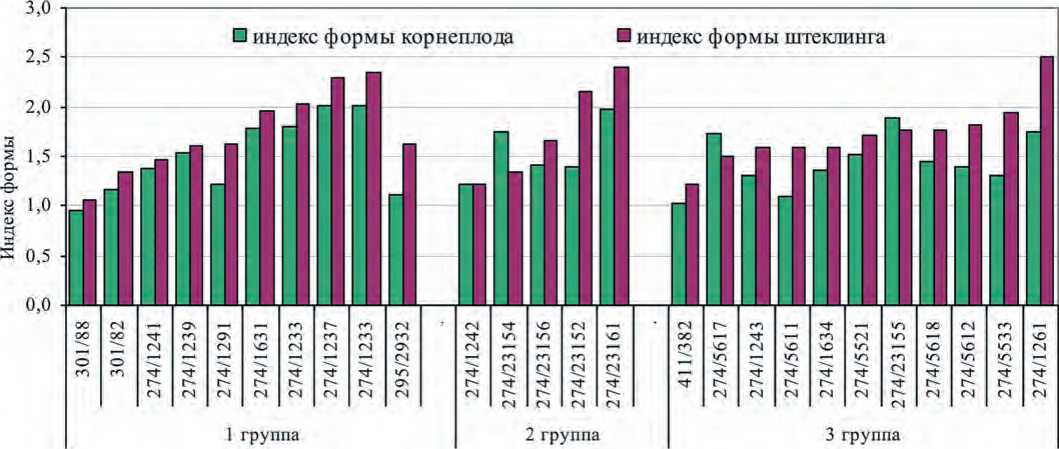

Влияние технологии выращивания (штеклинги и двулетняя культура) на изменчивость хозяйственно-ценных признаков корнеплодов инбредных потомств свеклы столовой. Возможность отбора ценных генотипов на стадии штеклинга по селекционно-значимым признакам определяется характером взаимосвязей между морфологическими признаками штеклинга и полностью сформированного корнеплода. По результатам проведенного анализа отмечена прямая зависимость формы (по индексу) корнеплода инбредных растений, полученных через двулетнюю культуру и штеклинги, наиболее выражена эта взаимосвязь в группе раннеспелых потомств (r=0,94), выделенных по скороспелости штеклингов (1 группа), основные параметры которых к моменту уборки сопоставимы со зрелыми корнеплодами (рис. 7).

В большинстве изученных инбредных потомств второй и третьей групп спелости (за исключением 274/2-315-4; 274/2-3-15-5; 274/5-6-1-7), штеклинги имели более высокие средние значения индекса корнеплода относительно двулетней культуры. Это связано с биологическими особенностями формирования корнеплода культуры свеклы столовой, динамика линейного роста в длину и ширину которого различна. В начальный период развития растений происходит интенсивный рост осевого корешка в длину, после чего при нарастании листьев и увеличении их ассимилирующей поверхности происходит отток ассимилятов к корешку, он утолщается и начинается образование корнеплода (Красочкин и др., 1971). Тем не менее, коэффициент корреляции между индексом штеклингов и зрелых корнеплодов в обоих группах спелости также был значим и составил r=0,51, что свидетельствует о возможности проведения отбора нужных генотипов по форме корнеплода уже на стадии штеклинга (округлые, цилиндрические и т.д.).

Не менее важное значение для селекции имеет последействие разных технологий (двулетняя культура; культура штеклингов) и условий (поле, теплица) выращивания семенных растений на хозяйственно ценные

Рис. 7. Индекс формы штеклингов и корнеплодов инбредных потомств I3-4 свеклы столовой разных групп спелости (среднее): 1 – раннеспелые; 2 – среднеспелые; 3 – позднеспелые.

Fig. 7. The shape index of stecklings and roots of inbred progenies I3-4 beet with different maturity (average): 1-early; 2 – middle -; 3 – late.

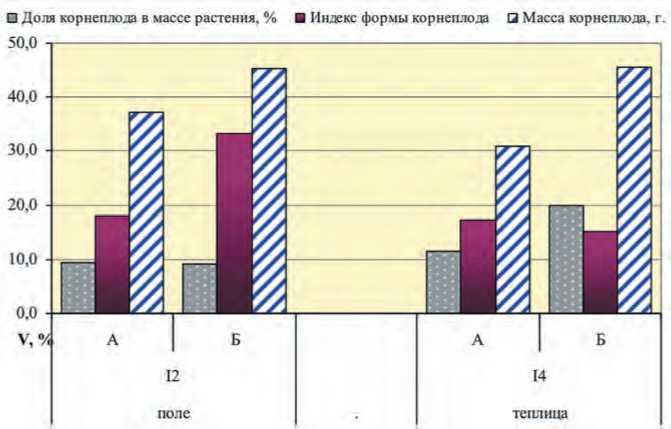

признаки корнеплодов полученных потомств следующих поколений. Результаты сравнительного анализа показали, что растения инбредных потомств из семян штеклингов (вариант Б) характеризовались высокой изменчивостью по большинству изученных признаков, по сравнению с инбредными потомствами от зрелых маточных корнеплодов (вариант А), не зависимо от поколения инбридинга (I2, I4) и условий выращивания (рис. 8).

Высокую изменчивость по массе, форме и другим признакам корнеплода, в данном случае, можно рассматривать как фактор, позволяющий выявить генетическое разнообразие и повысить результативность отбора нужных биотипов на ранних этапах селекции.

Заключение

При включении в селекционный процесс для создания линейного материала свеклы столовой защищенно- зимне-весеннем обороте удлиняется период «посадка-начало цветения», что с одной стороны, приводит к позднеспелости семенных растений, а с другой – служит фоном отбора скороспелых форм.

-

4. Технология получения семенного потомства и условия выращивания штеклингов и маточных корнеплодов влияют на структуру инбредных потомств, изменяя в них соотношение морфобиотипов по отдельным признакам, причем использование защищенного грунта и культуры штеклингов позволяет получать более широкий набор различных инбредных форм за счет высокой изменчивости в потомстве.

Однако, не смотря на отмеченные особенности, использование культуры штеклингов и защищенного грунта в селекционных схемах свеклы столовой целесообразно, так как ускоряет процесс оценки гетерогенности инбредных потомств по скороспелости и проявле- го грунта и культуры штеклингов, следует учитывать следующие особенности данного методического подхода:

-

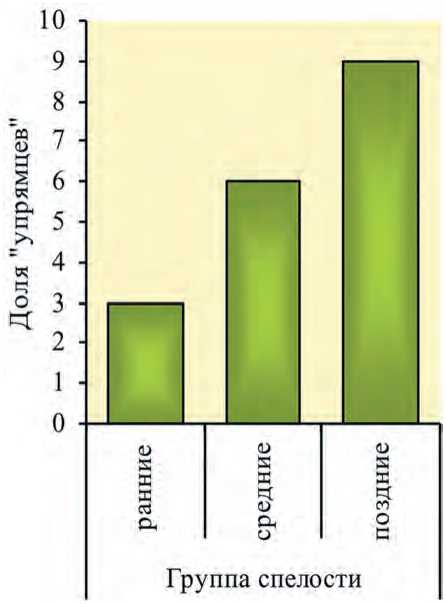

1. Сокращение периода яровизации корнеплодов обуславливает увеличение числа «упрямцев» как через двулетнюю культуру (20-22%), так и через культуру штеклингов (18-20%), при выращивании семенных растений в защищенном грунте в межсезонный период; наибольшее число «упрямцев» отмечено в группе позднеспелых инбредных потомств (рис. 9).

-

2. При хранении штеклингов, в период яровизации потери ценного селекционного материала (усыхание, различные типы гнилей и др.) достигают 8-10% от числа заложенных, а в период приживаемости и отрастания – около 30% от числа высаженных, в то время как доля погиб-

Рис. 8. Изменчивость признаков корнеплода различных инбредных потомств

свеклы столовой в условиях поля и теплицы в зависимости от способа получения семян: А – через маточные корнеплоды; Б – через культуру штеклингов.

Fig. 8. The variability of roots of inbred progenies of red beet in field conditions

and greenhouses with different cultivation methods: A - roots; In - stecklings.

-

3. При выращивании семенных растений в условиях защищенного грунта в

ших высаженных зрелых корнеплодов этих же инбредных потомств в среднем не превышает 5%.

нию ЦМС, поиск полностью стерильных ms-форм, выделение устойчивых по данным признакам самосо-вместимых mf-форм.

Чередование культуры штеклингов с традиционным циклом двулетней культуры в сочетании с методами рекуррентной селекции, а также использование разных фонов (поле, защищенный грунт), позволяет повысить результативность отбора и получить выровненные по основным хозяйственно-значимым признакам перспективные инбредные потомства.

Культуру штеклингов использовать непрерывно рекомендуется только для предварительной оценки селекционного материала по признаку ЦМС, с последующим размножением выделенных перспективных инбредных потомств в открытом грунте («метод половинок»), и на более поздних этапах селекционного процесса в качестве экспресс-оценки комбинаций скрещивания по признаку ЦМС при проверке mf-форм на закрепляющую способность.

В результате разработанной новой селекционной технологии, предложенной схемы селекционного процесса - получен перспективный линейный материал свеклы столовой для селекции на гетерозис на основе ЦМС.

Рис. 9. Доля «упрямцев» в группах инбредных потомств разных групп спелости.

Fig. 9. Percentage of non-flowering plants in groups of inbred progenies of different ripeness.

-

• Литература

-

1. Буренин В.И. Генетические ресурсы рода Beta L. (свекла). Санкт-Петербург, 2007.

-

2. Чеснокова В.А. Яровизация столовой свеклы в целях семеноводства // Труды Ленинградского общества естествоиспытателей. 1934. – Т.63. – Вып.3.

-

3. Бельденкова А.Ф., Корякина В.Ф., Сметанникова А.И. Получение семян элитных культур в один год // Советская ботаника. – 1945. – Т.13. – №5. – С.29-35.

-

4. Kahangi M., Fudgime J., Obongo J. Effects of seed vernaliration of flovering and production of lettuce (Lactica sativa), 1988. №2. Р.39.

-

5. Красочкин В.Т. О яровизации свеклы в семенах. ДАН СССР. 1950. – Т.70. – С.15.

-

6. Федорова А.И. Выращивание маточной свеклы способом штеклингов // Сахарная свекла. – 1962. – №1.

-

7. Фомичев А.М. Метод штеклингов в семеноводстве кормой свеклы // Селекция и семеноводство. – 1978.

-

8. Сазонова Л.В., Власова Э.А. Корнеплодные растения (морковь, сельдерей, петрушка, пастернак, редис, редька). – Л.: Агропромиздат. – 1990. – 296 с.

-

9. Шевцов И.А., Фомичев А.М. Биология и агротехника кормовой свеклы. Киев, 1980.

-

10. Апасов И.В., Смирнов М.А., Бартенев И.И., Борзенков С.П. Семеноводство сахарной свёклы – стратегический ресурс свеклосахарного комплекса России. Сахар. – 2015. – №12. – С.28-30.

-

11. Сущевич А.В. Разработка приемов семеноводства сахарной свеклы по способу штеклингов для западных районов Белоруссии. Автореферат дисс. Кандидата с.-х. наук. Минск, 1964. – С.26.

-

12. Смирнов П.С. Яровизация вегетирующих растений и покоящихся почек двухлетних культур. Автореф. дисс. канд. биол. наук. Ленинград, 1966. – С.19.

-

13. Федорова М.И., Ветрова С.А., Козарь Е.Г. Особенности фенотипического проявления признака ЦМС семенных растений свеклы столовой //Овощи России. 2011. №3. – С.18-23.

-

14. Федорова М.И., Ветрова С.А., Козарь Е.Г., Мащенко Н.Е. Влияние молдстима на проявление селекционно ценных признаков инбредных потомств свеклы столовой // Мат-лы II Межд.научн.конф. «Генетика и биотехология XXI века: проблемы, достижения, перспективы» (к 50-летию основания Института генетики и цитологии НАН Беларуси). –Минск. – 2015. – С.130.

-

15. Красочкин В.Т., Сечкарев Б.И., Сазонова Л.В., Левандовская Л.И. Культурная флора СССР. Корнеплодные растения. Том XIX. Ленинград: Колос, 1971. 436 с.

-

-

• References

-

1. Burenin V. I., Genetic resources of the genus Beta L. (beet). St. Petersburg, 2007.

-

2. Chesnokov V. A. Vernalization of beetroot in order of seed production // Proceedings of the Leningrad society of naturalists. 1934. Vol. 63. Issue 3.

-

3. Belcencova A. F., Koryakina V. F., A. I. Smetannikov Obtaining elite seed crops in one year // Soviet botany. 1945. Vol. 13. №5. P.29-35.

-

4. M. Kahangi, Fudgime J., Obongo J. Effects of seed vernaliration of flovering and production of lettuce (Lactica sativa). 1988. No.2. P.39.

-

5. Krasochkin V. T. On the vernalization of sugar beet seeds. DAN SSSR. 1950. Vol. 70. P.15.

-

6. Fedorova A. I. Cultivation of uterine beet way of sterlingov // Sugar beet. 1962. №1.

-

7. Fomichev A. M. Method sterlingov seed stern beet // Breeding and seed production. 1978.

-

8. Sazonova L. V., Vlasova E. A. Root plants (carrots, celery, parsnip, radish, radish). L.: Agropromizdat. 1990. 296 p.

-

9. Shevtsov, I.A., Fomichev, M. Biology and agrotechnics of beet. Kiev, 1980.

-

10. Apasov I.V., Smirnov M.A., Bartenev I.I., borsenkov S.P. Seed production of sugar beet-a strategic resource of sugar beet complex of Russia. Sugar. 2015. №12. P.28-30.

-

11. Cosewic A.V. Development of methods of seed production of sugar beet by way of sterlingov for the Western regions of Belarus. The author's abstract Diss. Candidate of agricultural Sciences. Minsk, 1964. P.26.

-

12. Smirnov P.C. Vernalization of growing plants and dormant buds of two-year crops. Abstract. Diss. kand. Biol. sciences'. Leningrad, 1966. P.19.

-

13. Fedorova M.I., Vetrova S., Kozar E.G. Features of the phenotypic manifestation of the sign of CMS of seed plants of the canteen / Vegetables crops of Russia. 2011. №3. P.18-23.

-

14. Fedorova M.I., Vetrova S.A., Kozar E.G., Mashchenko N. E. Influence of moldstim on manifestation of selection valuable signs of inbred offspring of table beet // Mat-ly II Inter.scientific.Conf. "Genetics and biotechnology of the XXI century: problems, achievements, prospects" (to the 50th anniversary of the Institute of genetics and Cytology of NAS of Belarus). Minsk. 2015. P.130.

-

15. Krasochkin V. T., Sechkarev B. I., Sazonova L. V., levandovskaya L. I. cultured flora of the USSR. Root plants. Vol. XIX. Leningrad: Kolos, 1971. 436 p.

-

Список литературы Коллекционные образцы Быковской станции - исходный материал для создания новых сортов арбуза

- Балашова И.Т. Анализ генетических ресурсов томата в селекционных программах Федерального научного центра овощеводства/И.Т. Балашова//сб. научных трудов «Генетические ресурсы растений -основа селекции и семеноводства в развитии органического сельского хозяйства» материалы Всероссийской научно-практической конференции. -Орел. -2018. -С.26-33.

- Малуева С.В. Коллекционные питомники, как основной источник получения исходного материала для селекционной работы в бахчеводстве /С.В. Малуева, Л.В. Емельянова, Т.М. Никулина//Сб. научных трудов Научное обеспечение отрасли овощеводства в России в современных условиях. -М. -2015. -С.308-311.

- Курунина Д.М. Основные результаты селекции дыни Волгоградской области /Д.М. Курунина, Л.В. Емельянова, М.С. Корнилова//Таврический вестник аграрной науки. -Симферополь -2016. -№4. -С.46-51.

- Колебошина Т.Г. Возможность увеличения периода реализации арбуза в условиях Волгоградского Заволжья/Колебошина Т.Г, Белов С.И. Вербитская О.Г.//сб. научных трудов «Генофонд и селекция растений» материалы IV Международной научно-практической конференции. -2018. -С.169-173.

- Теханович, Г.А. Генетическая коллекция желто-зеленых форм бахчевых культур /Г.А. Теханович, А.Г. Гладкова//Селекция и семеноводство овощных культур. -М. -2013. -С.542-553.

- Маслова А.А. Исходный материал для селекции капусты белокочанной с устойчивостью к болезням/А.А. Маслова, А.А. Ушаков, Л.Л. Бондарева//Селекция и семеноводство овощных культур. -М. -№45. -2014. -С.399-405.

- Овчинников А.С. Значение исходного материала в селекции при создании новых сортов арбуза с комплексной устойчивостью к болезням/А.С. Овчинников, Т.Г. Колебошина, О.П. Варивода, Н.Г. Байбакова//Известия Нижневолжского агроуни-верситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. -2016. -№1 (41). -С.21-26