Коллективная историческая память как фактор формирования образа будущего

Автор: Устинкин Сергей Васильевич, Лубяной Максим Сергеевич, Самсонов Андрей Иванович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья рассматривает результаты социологических исследований общественного мнения жителей Нижегородской обл. с позиций изучения влияния коллективной исторической памяти и сформировавшейся под ее влиянием ценностной базы на конструирование образа будущего. На основе материалов исследований делается вывод о крайне незначительном уровне идеализации советской социалистической системы в массовом сознании. Ключевым тезисом статьи является предположение, что существующая постсоветская коллективная историческая память является не препятствием, а одним из основных инструментов дальнейшего развития страны. В настоящее время советское социалистическое прошлое, во всех его противоречивых проявлениях и неоднозначных оценках, служит естественной базой этого процесса. Построение в России социального государства возможно именно с опорой на коллективную историческую память о социалистических принципах и практиках. Представленные в статье материалы основаны на данных исследований, проводимых Приволжским филиалом ФНИСЦ РАН и Научно-исследовательским Институтом проблем социального управления (г. Нижний Новгород) в период 2015-2022 гг.

Социологические исследования, общественное мнение, массовое сознание, общественные идеалы, средний класс, социальная перспектива, образ будущего, коммуникативная и дистрибутивная справедливость

Короткий адрес: https://sciup.org/170195894

IDR: 170195894 | DOI: 10.31171/vlast.v30i6.9370

Текст научной статьи Коллективная историческая память как фактор формирования образа будущего

Вконце 1990-х гг. в результате реформ Российская Федерация как государственное образование стала правопреемницей СССР и отчасти Российской империи. При этом она радикально изменилось внешне: стала значительно меньше по своим масштабам, изменились общественно-политический и социально-экономический характер общественных отношений, публично одобряемые морально-этические ценности и нормы социального поведения. Эти изменения рассматривались как элемент трансформации России и как необходимое условие достижения определенного будущего. Для значительной части исследователей основное содержание этих изменений было в максимальном отказе от советского социалистического прошлого.

Представление о том, в каком ключе рассматривались эти изменения и насколько глубоким должен был, по мнению большинства авторов, стать их результат, может дать, например, статья Н. Злобина [Злобин 2012]. Речь в ней идет о стремлении установить и легитимировать либеральную модель справедливости, акцентирующую внимание на законности, формировании вполне определенной формы правовой культуры и системы институтов. В качестве одного из основных аргументов, используемых противниками внутренней и внешней политики России последнего десятилетия, выступает как раз «совко-вость» большинства населения страны, постсоветский и постсоциалистический характер ценностной и морально-этической базы. Многие конструкции описывают Россию как страну, где невозможен отчетливый образ будущего [Аузан 2015; Шестопал 2016].

Данная точка зрения, казалось бы, находит подтверждение и в социологических исследованиях. Так, по данным ВЦИОМа, в апреле 2020 г. число россиян, не имеющих долгосрочных планов, возросло по сравнению с 2019 г. с 67% до 84%. В сентябре 2020 г. 52% опрошенных россиян заявляли, что думают о своем будущем с тревогой1. При этом в июне 2020 г. доля респондентов, способных представить себе свое будущее не больше, чем на несколько месяцев, выросла на 10% (45% в 2020 г. по сравнению с 35% в 2019 г.)2.

Подобная точка зрения на образ будущего возникает в результате смешения понятий. С одной стороны, личное целеполагание и индивидуальные планы являются неотъемлемой частью образа будущего, а с другой – в сознании индивида эти процессы слабо коррелируют между собой. Как отмечают В.В. Карачаровский и О.И. Шкаратан, неопределенность возникает в силу недостаточного понимания на обывательском уровне связи личного будущего с будущим страны [Карачаровский, Шкаратан 2019]. Большинство россиян трудоспособного возраста стремятся достичь чисто утилитарных целей: «купить дом», «приобрести машину», «сделать ремонт», «добиться повышения зарплаты» и т.п. И одновременно они безразлично относятся к экономической политике государства, мало интересуются внутренней политикой в большинстве ее проявлений и не рассматривают себя в качестве полноправного субъекта, влияющего на общественные отношения и выбор вектора дальнейшего развития [Великая, Шушпанова, Афанасьев 2021].

Когда речь идет о желаемом образе коллективного будущего, наше воображение опирается не столько на повседневные цели и задачи, сколько на идеалы и ценности. На чисто физиологическом уровне воспоминания о прошлом и конструирование будущего в нашем сознании воспроизводят одни и те же структуры мозга [Campbell, Benoit, Schacter 2017]. Таким образом, для формирования видения желаемого коллективного будущего мы используем тот же язык, набор образов и категорий, которым описываем прошлое. Обыватель с трудом конструирует сценарии будущего, для представления которых не хватает образов собственной автобиографической памяти. Следовательно, коллективный образ будущего в массовом сознании выступает не как конкретная цель, а как дихотомия приемлемого и неприемлемого, допустимого и недо- пустимого, возможного и невозможного, а базовой основой выступает коллективная историческая память.

Изучение макросоциальных групп и типологизация их на основе анализа коллективной исторической памяти были одними из задач исследования, которое проводилось сотрудниками Научно-исследовательского Института проблем социального управления в апреле 2022 г. на территории Нижегородской обл. и Нижнего Новгорода и было посвящено 100-летию возникновения СССР1. Изначально необходимо уточнить, что в статье рассматриваются исключительно внутриполитические аспекты проблемы, а образ будущего России на международной арене вынесен за рамки описания. В рамках опроса респондентам было предложено решить, насколько приведенные в анкете тезисы отражают особенности и принципы жизни людей в СССР (см. рис. 1).

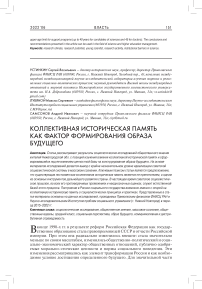

Результаты опроса свидетельствуют, что все предложенные характеристики действительно отражают господствующие в обществе представления и воспоминания об особенностях советской системы. Ни один из тезисов не был отвергнут большинством опрошенных. Наименьшую поддержку, т.е. максимально противоречивую реакцию в обществе, вызвали такие утверждения, как:

-

1) «положение человека определялось его трудом» (согласны 54,8%; не согласны 45,2%);

-

2) «государственный атеизм, религия и церковь играли культурно-историческую роль» (согласны 57%; не согласны 43%);

-

3) «отсутствовала свобода слова, творчества, научной деятельности» (согласны 57,9%; не согласны 42,1%).

Наименьшие противоречия, т.е. близкую к единодушной реакцию, если говорить об общественном мнении, вызвали следующие утвреждения:

-

1) «отсутствовала свобода передвижения по миру» (согласны 72,3%; не согласны 27,7%);

-

2) «существовало равенство людей перед законом» (согласны 72,2%; не согласны 27,8%);

-

3) «люди находились под тотальным идеологическим контролем, давлением» (согласны 71,9%; не согласны 28,1%);

-

4) «большинство жило бедно, не могло позволить себе элементарных вещей и удобств» (согласны 69,8%; не согласны 30,2%).

Таким образом, если говорить о большинстве населения в возрасте старше 18 лет, основным препятствием для формирования образа будущего на базе коллективной исторической памяти о советском периоде можно считать преобладающие в общественном мнении представления о значительных ограничениях свободы, а также материальном неблагополучии большинства населения. Наиболее дискуссионными в социуме являются вопросы о природе советской системы, которой значительная часть общества (около 40%) отказывает в соблюдении декларировавшихся официально социальных принципов.

Анализ результатов исследования в разрезе социально-демографических и макросоциальных групп показывает, что утверждения о ностальгии и идеализированном характере воспоминаний о временах СССР сильно преувеличены

Положение человека определялось его трудом

Существовало равенство людей перед законом

В обществе был низкий уровень социального неравенства

Национальность человека не играла большой роли в повседневной жизни

Государство гарантировало социальную защиту и в целом исполняло эту функцию

Существовало больше возможностей карьерного роста для простого человека

Большинство жило бедно, не могло позволить себе элементарных вещей и..

Люди находились под тотальным идеологическим контролем, давлением

Отсутствовала свобода передвижения по миру

В национальных республиках процветал замаскированный национализм

Государственный атеизм, религия и церковь играли культурно-...

Отсутствовала свобода слова, творчества, научной деятельности

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

|

54.8 |

45.2 I |

||

|

72.2 |

27,8 L |

||

|

62.2 |

37.8 U |

||

|

V 7 z |

|||

|

60.0 |

40.0 I |

||

|

z_____________________z_________/ |

|||

|

68.5 |

31,5 IJ |

||

|

J____________________ |

|||

|

61.7 |

38.3 I |

||

|

69.8 |

30.2 |J |

||

|

. I I I I I I I J I | |

|||

|

71.9 |

2811 IJ |

||

|

I I I I I I I I I | |

|||

|

72.3 |

277 L |

||

|

. I I I I I J I I I |

|||

|

58.9 |

41.1 I |

||

|

57,0 |

43,0 |

||

|

I I I I I I |

|||

|

57.9 |

42,1 |

||

□ДА ПНЕТ

Источник: Аналитический_отчет_100_ (проверено 15.09.2022).

Рисунок 1. «Как вы считаете, предложенные тезисы отражают или нет особенности и принципы жизни людей в СССР?» (в % от числа опрошенных респондентов)

отдельными публицистами и не соответствуют реальному общественному мнению (см. табл. 1)1.

Для каждой из возрастных групп характерен свой базовый портрет совет ской эпохи . Молодежь до 35 лет в первую очередь видит советское общество

Таблица 1

«Как вы считаете, предложенные тезисы отражают или нет особенности и принципы жизни людей в СССР?»

(в % от числа опрошенных респондентов в группах) *

|

Варианты ответа |

Молодежь (18–35 лет) |

Средний возраст (36–55 лет) |

Старшее поколение (более 55 лет) |

|

да |

да |

да |

|

|

Положение человека определялось его трудом |

57,7 |

49,7 |

57,8 |

|

Существовало равенство людей перед законом |

57,2 |

76,2 |

82,6 |

|

В обществе был низкий уровень социального неравенства |

54,4 |

65,8 |

65,8 |

|

Национальность человека не играла большой роли в повседневной жизни |

59,9 |

54,4 |

66,5 |

|

Государство гарантировало социальную защиту и в целом исполняло эту функцию |

63,9 |

61,7 |

80,7 |

|

Существовало больше возможностей карьерного роста для простого человека |

56,1 |

63,9 |

64,6 |

|

Большинство жило бедно, не могло позволить себе элементарных вещей и удобств |

71,9 |

69,7 |

67,7 |

|

Люди находились под тотальным идеологическим контролем, давлением |

73,2 |

67,5 |

75,8 |

|

Отсутствовала свобода передвижения по миру |

73,7 |

65,8 |

78,3 |

|

В национальных республиках процветал замаскированный национализм |

56,0 |

60,4 |

60,2 |

|

Государственный атеизм, религия и церковь играли культурноисторическую роль |

64,9 |

53,3 |

53,4 |

|

Отсутствовала свобода слова, творчества, научной деятельности |

63,0 |

55,7 |

55,3 |

* Источник: Аналитический_отчет_100_ (проверено 15.09.2022).

весьма бедным (71,9%), находящимся под идеологическим контролем (73,2%), не имеющим свободы передвижения (73,7%), творчества и слова (63%). Одновременно молодежь меньше доверяет информации о социальных преимуществах советского строя.

Старшему поколению присущ высокий уровень признания как социальных достижений советской социально-экономической системы, так и общественно-политических ограничений. Участники опроса среднего возраста продемонстрировали наибольший раскол мнений относительно советского прошлого. С одной стороны, в данной группе меньшее число респондентов согласно с обозначенными достоинствами, чем среди пожилых нижего- родцев. С другой стороны, в этой возрастной группе больше доля тех, кто излишне идеализирует советское прошлое. Кроме того, именно на период личностного становления сегодняшних 36–55-летних респондентов пришелся распад СССР, сопровождавшийся серьезными межнациональными конфликтами. В результате данная возрастная группа оказалась наиболее скептичной в отношении тезисов, описывающих межнациональные взаимоотношения в период СССР.

Значительное социально-экономическое расслоение современного российского общества требует рассмотрения отношения к советскому прошлому через призму материального положения респондентов (см. табл. 2). Представители высшего среднего класса в качестве основной особенности советской системы выделяют прежде всего равенство перед законом (72,7%) и низкий уровень социального неравенства (64,8%).

Респонденты, позиционировавшие себя в качестве среднего класса, чаще других были согласны с тезисом, что положение человека в советской системе определялось его трудом (62,9%), что в 2 раза больше, чем среди малоимущих респондентов (34,2%). Кроме того, представители среднего класса активно отмечали социальные гарантии и защиту как важнейшую характеристику советского общества (74,7%), но при этом бедность населения (73%) и отсутствие свободы перемещения (75,2%).

Малоимущие участники опроса акцентировали внимание на отсутствии свободы слова, творчества и научной деятельности (74,3%) и национализме в республиках СССР (63,7%). Интересно, что по уровню согласия с тезисами о социальной ориентированности советской системы малоимущие оказались на последнем месте. Кроме того, в ходе опроса был получен парадоксальный результат. Тезису о том, что в советской системе «положение человека определялось его трудом», чаще доверяют люди с высшим образованием (60,1%), чем со средним специальным (54%), т.е. фактически интеллигенция, а не пролетариат, официально позиционировавшийся как привилегированный слой советского общества.

Большинство описывающих советскую систему, как, впрочем, и любую другую, тезисов апеллирует к представлениям людей о справедливости и свободе. Идеализированные образы свободы и справедливости выступают сравнительными критериями при оценке респондентами любой социально-экономической и общественно-политической системы, как существующей в настоящее время, так и существовавшей в прошлом или формирующейся в будущем. Таким образом, выбор и содержательное наполнение этих социально-философских и морально-этических категорий служит одновременно и критерием оценки коллективного исторического прошлого, и важным элементом конструирования образа будущего.

Коллективный образ будущего всегда включает определенные представления о свободе и справедливости в их абстрактной, всеобщей форме. Апелляция к историческому прошлому в данном случае может присутствовать либо явно, либо в латентной форме. Результаты социологических исследований, в частности, проводившихся в Нижегородской обл. в 2019–2020 гг., показывают существование в российском социуме дискурса между сторонниками либеральной трактовки понятия «справедливость» и приверженцами социального государства с распределительной функцией [Труфанов, Самсонов 2021]. Так, отвечая на вопрос: «Что, с вашей точки зрения, в наибольшей мере позволит сделать устройство общества справедливым?» – респонденты разделились на практически равные группы, отражающие два типа подхода – либеральный и патерналистский (см. рис. 2).

Таблица 2

|

Тезисы |

Высший средний класс |

Средний класс |

Малообеспеченные |

|

да |

да |

да |

|

|

Положение человека определялось его трудом |

53,4 |

62,9 |

34,2 |

|

Существовало равенство людей перед законом |

72,7 |

71,3 |

74,6 |

|

В обществе был низкий уровень социального неравенства |

64,8 |

64,1 |

57,4 |

|

Национальность человека не играла большой роли в повседневной жизни |

61,4 |

60,7 |

58,1 |

|

Государство гарантировало социальную защиту и в целом исполняло эту функцию |

54,5 |

74,7 |

52,8 |

|

Существовало больше возможностей карьерного роста для простого человека |

58,0 |

63,6 |

56,7 |

|

Большинство жило бедно, не могло позволить себе элементарных вещей и удобств |

56,8 |

73,0 |

61,6 |

|

Люди находились под тотальным идеологическим контролем, давлением |

63,6 |

77,1 |

58,8 |

|

Отсутствовала свобода передвижения по миру |

54,5 |

75,2 |

64,8 |

|

В национальных республиках процветал замаскированный национализм |

59,1 |

57,1 |

63,7 |

|

Государственный атеизм, религия и церковь играли культурно-историческую роль |

47,7 |

58,4 |

53,5 |

|

Отсутствовала свобода слова, творчества, научной деятельности |

46,6 |

51,5 |

74,3 |

«Как вы считаете, предложенные тезисы отражают или нет особенности и принципы жизни людей в СССР?»

(в % от числа опрошенных респондентов в группах) *

* Источник: Аналитический_отчет_100_ (проверено 15.09.2022).

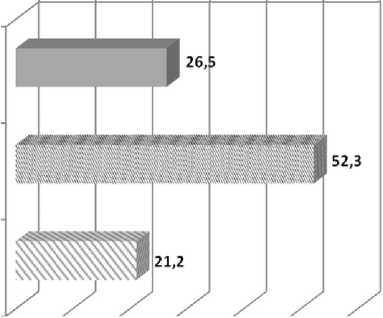

Сторонники дистрибутивного понимания социальной справедливости, выполняющей регулирующие и распределительные функции, оказались в большинстве – 52,3%. Однако их количественное преимущество перед сторонниками различных форм либерального подхода к пониманию социальной справедливости оказалось минимальным. Последние практически поровну разделились между сторонниками взгляда на справедливость как часть более широкого представления о свободе индивидуумов действовать в соответствии со своими интересами либо свободы, не ограниченной ничем, кроме аналогичных свобод других индивидов (21,2%), чьи представления о справедливости можно обозначить как крайние, анархо-либертарианские, либо свободы, имеющей ограничения в виде «норм честного поведения при свободном обмене» (26,5%), что позволяет отнести эту группу респондентов к сторонникам либе- рально-рыночных взглядов.

Коммуникативная справедливость как норма честного поведения при свободном обмене товарами и услугами между людьми

Дистрибутивная справедливость - честное распределение социальных благ и возможностей

Свобода как свобода внутри определенных границ, очерченных свободой других людей

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Источник: Аналитический_отчет_100_ (проверено 15.09.2022).

Рисунок 2. «Что, с вашей точки зрения, в наибольшей мере позволит сделать устройство общества справедливым?» (в % от числа опрошенных респондентов)1

В региональном общественном мнении равно представлены конкурирующие представления о справедливости, т.е. любые действия, направленные в сторону усиления одной из форм справедливости (дистрибутивная или коммуникативная), что способно вызвать недовольство достаточно многочисленных социальных групп. В значительной мере это находит выражение и в государственной политике РФ, где, с одной стороны, декларировано построение социального государства и прилагаются усилия по развитию его основополагающих принципов, а с другой – массово представлены и действуют либеральные социально-экономические решения и принципы.

Одним из факторов, формирующих представления о справедливости, оказалось социально-экономическое положение респондентов (см. табл. 3). Среди наиболее обеспеченных нижегородцев поддержка принципа дистрибутивной справедливости минимальна среди всех групп (41,6%), а уровень одобрения коммуникативного принципа – максимально высок (35,6%). Противоположная картина наблюдается среди респондентов с низким уровнем доходов и материального благополучия. Отношение к анархо-либертарианским принципам в значительной мере зависит от личностного отношения к такой ценности, как свобода и ее восприятие, поэтому сторонники равномерно распределились среди всех групп респондентов (диапазон от 22,8% до 19,9%), однако и в этом случае четко прослеживается зависимость от уровня материального благополучия.

Значительное влияние на позицию респондентов по данному вопросу оказывает их принадлежность к определенным возрастным группам (см. табл. 4). Так, анархо-либертарианские взгляды на справедливость наиболее близки молодежи: их разделяют примерно четверть опрошенных. Дистрибутивный

Таблица 3

«Что, с вашей точки зрения, в наибольшей мере позволит сделать устройство общества справедливым?» (в % от числа опрошенных респондентов в группах) *

|

Варианты ответа |

Высший средний класс |

Средний класс |

Малообеспеченные |

|

Коммуникативная справедливость |

35,6 |

25,4 |

22,1 |

|

Дистрибутивная справедливость |

41,6 |

53,7 |

58,1 |

|

Свобода как свобода в границах, очерченных свободой других людей |

22,8 |

20,9 |

19,9 |

* Источник: Аналитический_отчет_100_ (проверено 15.09.2022).

принцип социальной справедливости, т.е. представление о государстве как эффективно действующем механизме распределения социальных благ и возможностей, разделяют не менее 45% во всех возрастных группах, однако лидируют эти взгляды среди тех, кто родился в период 1965–1980 гг. (59,3%). Возможное объяснение – это перекрытие детских воспоминаний о проблемах советской дистрибутивной системы практическим опытом существования в условиях господства «чистых» рыночных механизмов в 1990-е гг. Этим же можно объяснить и то, что максимальная доля сторонников коммуникативного, т.е. «рыночного», принципа социальной справедливости оказалась среди респондентов старше 55 лет (34,2%). Их автобиографическая память способна апеллировать к периоду 1980-х гг., т.е. времени массового дефицита и других проблем поздней советской экономики, в которых они неосознанно видят пример практической реализации дистрибутивного принципа.

Таблица 4

«Что, с вашей точки зрения, в наибольшей мере позволит сделать устройство общества справедливым?» (в % от числа опрошенных респондентов в группах) *

|

Варианты ответа |

Поколение 1997–2010 |

Поколение 1981–1996 |

Поколение 1965–1980 |

Поколение старше 55 лет |

|

Коммуникативная справедливость |

27,7 |

24,8 |

23,6 |

34,2 |

|

Дистрибутивная справедливость |

47,3 |

49,3 |

59,3 |

52,3 |

|

Свобода как свобода в границах, очерченных свободой других людей |

25,0 |

25,9 |

17,1 |

13,5 |

* Источник: (проверено 15.09.2022).

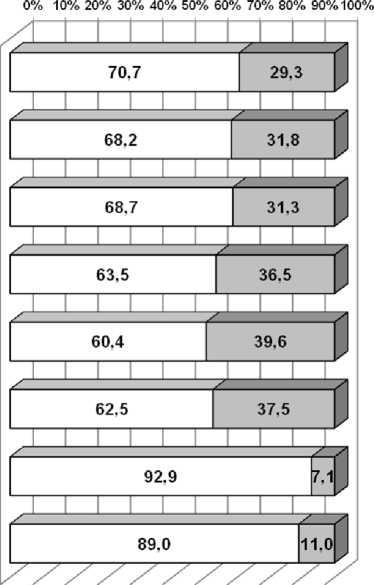

В завершение опроса, посвященного 100-летию образования СССР, участникам было предложено выделить те черты советского прошлого, которые они хотели бы увидеть в современной России, т.е. выбрать желательные элементы образа будущего (см. рис. 3).

Общенародную (государственную) собственность на природные ресурсы и полезные ископаемые, их добычу

Низкий уровень социального неравенства, нет слишком богатых и слишком бедных

Справедливая оплата труда, незначительный разрыв в заработной платемежду руководителями и...

Коммунистическую идеологию, как единую для всего населения

Интернационализм, возрождение понятия «советский человек»

Меньше выбор товаров, но более доступные цены и беспроцентные кредиты

Бесплатное и качественное образование, здравоохранение

Бесплатное получение жилья, квартир и т.п.

□ НЕТ

□ ДА

Источник: (проверено 15.09.2022).

Рисунок 3. «Если бы сегодня был возрожден СССР, какие его черты вы бы желали увидеть в новом государстве?» (в % от числа опрошенных респондентов)

Полученный коллективный образ будущего продемонстрировал как важные точки общественного консенсуса, так и потенциальные векторы социальных напряжений при его построении. Практически абсолютный социальный договор возможен в сфере обеспечения государством базовых социальных гарантий. Так, опираясь на историческую память о социалистическом прошлом, подавляющее большинство нижегородцев и в будущем хотело бы видеть «бесплатное и качественное образование и здравоохранение» (92,9%) и «бесплатное жилье» (89%). Кроме того, две трети респондентов считают допустимой в будущем «общенародную (государственную) собственность на природные ресурсы и полезные ископаемые, их добычу» (70,7%) и более высокую степень государственного регулирования трудовых доходов: «справедливая оплата труда, незначительный разрыв в заработной плате между руководителями и простыми работниками» – 68,7%; «низкий уровень социального неравенства, нет слишком богатых и слишком бедных» – 68,2%.

Интересно отметить, что в наименьшей мере респондентов привлекли такие особенности советской системы, как «интернационализм» (против – 39,6%), доступные цены в обмен на меньший выбор товаров (против – 37,5%) и единая идеология (против – 36,5%). В последнем случае следует иметь в виду, что ключевым является не коммунистический характер идеологии, а отсутствие свободы выбора альтернатив.

Позиция представителей больших социально-демографических групп позволяет прогнозировать потенциальные изменения в образе будущего, которые будут происходить естественным путем в процессе смены поколений (см. табл. 5). Так, в частности, материалы исследования показывают, что, несмотря на высокий уровень поддержки принципов свободы и коммуникативной справедливости, именно молодежь в возрасте до 35 лет выступает за общенародную (государственную) собственность на природные ресурсы и полезные ископаемые и их добычу (77,3%). В подгруппе респондентов в возрасте от 26 до 35 лет таковых оказалось вообще 87%.

Таблица 5

«Если бы сегодня был возрожден СССР, какие его черты вы бы желали увидеть в новом государстве?» (в % от числа опрошенных респондентов в группах) 1

|

Варианты ответа |

Молодежь (18–35 лет) |

Средний возраст (36–55 лет) |

Старшее поколение (более 55 лет) |

|

да |

да |

да |

|

|

Общенародная (государственная) собственность на природные ресурсы и полезные ископаемые, их добычу |

77,3 |

62,6 |

73,3 |

|

Низкий уровень социального неравенства, нет слишком богатых и слишком бедных |

63,9 |

67,5 |

73,3 |

|

Справедливая оплата труда, незначительный разрыв в заработной плате между руководителями и простыми работниками |

68,8 |

62,8 |

75,2 |

|

Коммунистическая идеология как единая для всего населения |

57,4 |

65,0 |

67,7 |

|

Интернационализм, возрождение понятия «советский человек» |

60,7 |

56,6 |

64,6 |

|

Меньше выбор товаров, но более доступные цены и беспроцентные кредиты |

57,8 |

66,4 |

62,7 |

|

Бесплатное и качественное образование, здравоохранение |

89,8 |

92,6 |

96,3 |

|

Бесплатное получение жилья, квартир и т.п. |

84,0 |

88,5 |

94,4 |

Для участников опроса среднего возраста ближе других оказалась позиция, предполагающая отказ от большего выбора в обмен на снижение стоимости товаров и низкие кредитные ставки (66,4%).

Основными линиями раскола общественного мнения при формировании коллективного образа будущего в больших социально-демографических группах могут стать:

– для людей среднего возраста – социалистический интернационализм и возрождение понятия «советский человек», аналоги которых не хотели бы видеть 43,4% респондентов данной возрастной группы (36–55 лет).

– для молодежи – это ограничение свободы, как экономической (возможность выбирать из неограниченного перечня товаров), так и идейно-политической. Против уменьшения выбора товаров, даже при условии снижения цен и кредитных ставок, выступает 42,2% молодежи до 35 лет, а против единой государственной идеологии – 42,6%.

Достаточно сильные гендерные различия выражены в ответах на данный вопрос. Так, мужчины значительно чаще женщин выступают за возрождение интернационализма (68,2%) и восстановление общенародной (государственной) собственности на природные ресурсы и полезные ископаемые (75,4%) (см. табл. 6). Жителей Нижнего Новгорода в целом советские практики привлекают меньше, нежели жителей районов области. Основное исключение – желание снизить уровень социального неравенства в обществе (72,8%). Для жителей районов области, помимо бесплатного качественного образования и здравоохранения (98,9%) и бесплатного жилья (97,9%), крайне значимой является общенародная собственность на природные ресурсы и полезные ископаемые (81,9%).

Носителем наиболее целостного и непротиворечивого образа будущего по итогам исследования оказался нижегородский средний класс (см. табл. 7). Именно его представители продемонстрировали наибольшую заинтересованность как в государственных социальных гарантиях и программах (около 90%), так и в снижении уровня социально-экономического неравенства, в т.ч. и за счет государственной собственности на природные ресурсы (более 70% респондентов группы).

Для наиболее обеспеченных респондентов приоритетом оказалось возрождение интернационализма (71,6%). Кроме того, именно самые состоятельные нижегородцы считают возможным в будущем ограничить выбор товаров, но сделать более доступными цены и беспроцентные кредиты (62,5%). Возможно, что данные результаты являются выражением представлений высшего среднего класса о том, каким образом может быть достигнуто снижение уровня социального неравенства.

В наименьшей степени образ будущего существует для представителей малообеспеченных социальных групп и слоев. В отношении советских практик и их потенциального возрождения мнения респондентов данной группы разделились практически пополам по большинству вопросов.

На примере общественного мнения жителей Нижегородской обл. исследование показало ключевую роль социальной исторической памяти в конструировании коллективного образа будущего. В настоящее время советское социалистическое прошлое, во всех его противоречивых проявлениях и неоднозначных оценках, служит естественной базой этого процесса.

Основными макросоциальными и социально-демографическими группами, имеющими сегодня собственный приемлемый для большинства образ будущего страны, выступает поколение 36–55-летних и средний класс. Представители этих групп населения консолидированы вокруг принципов социального государства, обеспечивающего качественное бесплатное образование и медицину, в т.ч. и за счет справедливого, по мнению этих макросоциальных групп, пере-

Таблица 6

«Если бы сегодня был возрожден СССР, какие его черты вы бы желали увидеть в новом государстве?» (в % от числа опрошенных респондентов в группах)

|

Варианты ответа |

Мужчины |

Женщины |

Нижний Новгород |

Районы области |

|

да |

да |

да |

да |

|

|

Общенародная (государственная) собственность на природные ресурсы и полезные ископаемые, их добычу |

75,4 |

66,7 |

53,6 |

81,9 |

|

Низкий уровень социального неравенства, нет слишком богатых и слишком бедных |

64,3 |

71,5 |

72,8 |

65,2 |

|

Справедливая оплата труда, незначительный разрыв в заработной плате между руководителями и простыми работниками |

68,2 |

69,1 |

65,1 |

71,0 |

|

Коммунистическая идеология как единая для всего населения |

65,7 |

61,6 |

59,9 |

65,8 |

|

Интернационализм, возрождение понятия «советский человек» |

68,2 |

53,9 |

58,9 |

61,5 |

|

Меньше выбор товаров, но более доступные цены и беспроцентные кредиты |

63,4 |

61,8 |

59,1 |

64,8 |

|

Бесплатное и качественное образование, здравоохранение |

92,5 |

93,2 |

83,8 |

98,9 |

|

Бесплатное получение жилья, квартир и т.п. |

88,8 |

89,1 |

75,6 |

97,9 |

Таблица 7

«Если бы сегодня был возрожден СССР, какие его черты вы бы желали увидеть в новом государстве?» (в % от числа опрошенных респондентов в группах)

Молодежь в возрасте до 35 лет в большинстве своем не имеет выраженного коллективного образа будущего, эклектично соединяя в своем воображении социальные гарантии советской эпохи, о которых у данного поколения отсутствует автобиографическая память, с элементами современной российской социально-экономической системы. Дуализм современной системы, объединяющей в экономике и отчасти в социальной сфере элементы государственного капитализма и рыночного либерализма, как раз и приводит к высокой поляризации взглядов молодежи на будущее России. При этом следует отметить, что для относительного большинства представителей данной социальной группы особую привлекательность имеет категория «свобода». Желаемый для большинства молодежи образ будущего страны не содержит ограничений в идеологической, экономической, потребительской, творческой, научной и т.п. сферах деятельности. Одновременно практически 2/3 нижегородцев в возрасте до 35 лет готовы принять основные социально-экономические элементы образа будущего, предпочтительного для лиц среднего возраста и среднего класса.

Ностальгия по советской социалистической системе носит весьма условный характер и принимает довольно своеобразные формы при конструировании образа будущего. Материалы исследования показали, что для значительной части участников опроса ориентиром служит не столько практическая реализация принципов социального государства в СССР, сколько их декларативное признание как основополагающих, присущее данной эпохе развития страны. Таким образом, сегодняшнее состояние российского общества и доминирующие в нем представления о будущем страны в значительной степени напоминают период середины 80-х – начала 90-х гг. прошлого века. В этот период образ будущего СССР описывался в рамках сохранения социальных завоеваний и достоинств социализма с интеграцией в него экономических и политических свобод западного либерального образца. В современной России мы наблюдаем обратное движение в конструировании образа будущего большинством населения – это сохранение максимума экономических и общественнополитических свобод при одновременной попытке вернуть ослабевшие или утраченные с точки зрения коллективной исторической памяти социальные гарантии и ценности, включая и достижение более справедливого уровня социального неравенства.

Список литературы Коллективная историческая память как фактор формирования образа будущего

- Аузан А.А. 2015. Стратегия долгосрочного развития России: новизна подхода. - Научные труды Вольного экономического общества России. Т. 196. С. 229-241.

- Великая Н.М., Шушпанова И.С., Афанасьев В.А. 2021. Образ будущего в массовом сознании граждан как фактор устойчивого социально-политического развития общества. - Вестник РГГУ. Сер. Философия. Социология. Искусствоведение. № 1. С. 64-77.

- Злобин Н. 2012. Лучше равенство перед законом, чем упования на справедливость. - Российская Федерация сегодня. № 14. С. 26-29.

- Карачаровский В.В., Шкаратан О.И. 2019. Разные цели одного общества. - Социологические исследования. № 1. С. 5-17.

- Труфанов А.Ю., Самсонов А.И. 2021. Смысловое содержание понятия "справедливость" в современном российском социуме. - Анализ миграционных процессов и их социальная составляющая в субъектах Российской Федерации: сборник статей (отв. ред. С.В. Устинкин, А.Ю. Труфанов). М.; Н. Новгород; Ростов н/Д: ФНИСЦ РАН. С. 34-44.

- Шестопал Е.Б. 2016. Образы будущего в сознании российского общества как фактор политического развития. - Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. № 2. С. 7-20.

- Campbell K.L., Benoit R.G., Schacter D.L. 2017. Priming, Not Inhibition, of Related Concepts during Future Imagining. - Memory. Vol. 25. No. 9. P. 1235-1245.