Коллективное захоронение ранних кочевников Южного Урала со следами сожжения: культурно-хронологическая интерпретация и новые подходы к изучению погребального обряда

Автор: Купцова Л.В., Клещенко Е.А., Купцов Е.А., Свиркина Н.Г., Добровольская М.В., Крюкова Е.А., Куприянов Д.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые публикуются результаты исследования погребения раннего железного века (РЖВ) рубежа V-IV - первой половины IV в. до н. э. III Тоцкого курганного могильника, изученного на западе Оренбургской области. Особенностью погребального комплекса является его коллективный характер, а также факт совершения погребения с участием горения деревянной конструкции и, соответственно, останков захороненных людей. Рассмотрены погребальный обряд и инвентарь захоронения, отдельное место уделено анализу сожженных человеческих останков (как полных скелетов, так и их разрозненных фрагментов).

Южный урал, приуралье, ранние кочевники, ранний железный век (ржв), кремация, коллективное захоронение, сожженные погребения, сожжение на месте, комплексное антропологическое исследование, ксилотомический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143182433

IDR: 143182433 | DOI: 10.25681/IA5A6.0130-2620.272.208-236

Текст научной статьи Коллективное захоронение ранних кочевников Южного Урала со следами сожжения: культурно-хронологическая интерпретация и новые подходы к изучению погребального обряда

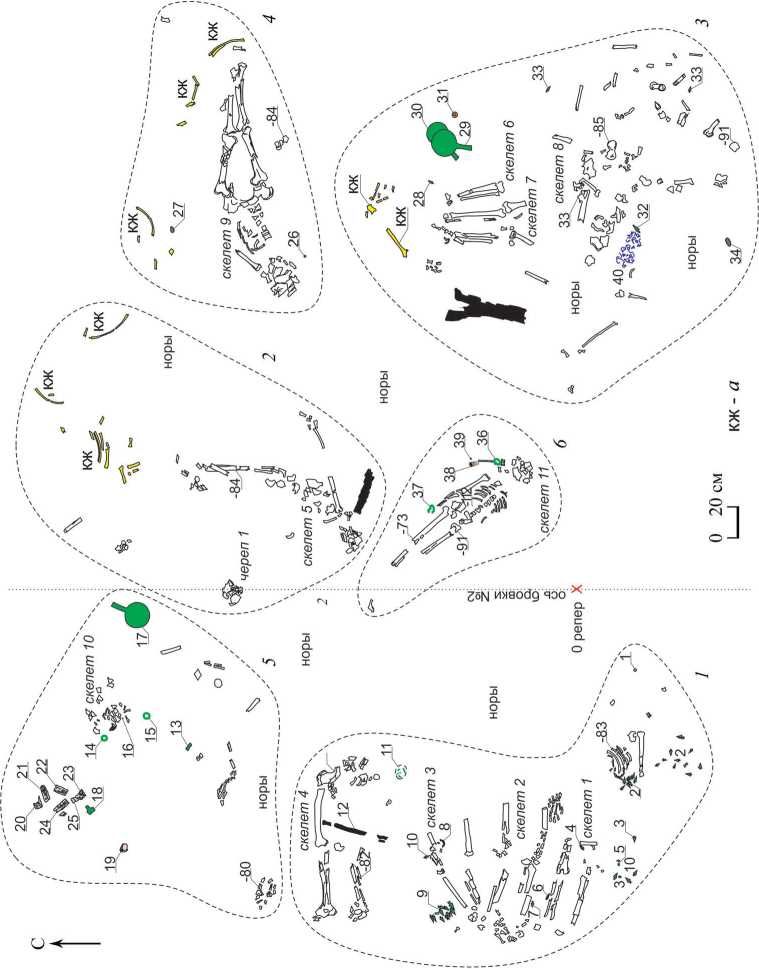

Описание погребения

В 2020 г. археологическим отрядом Оренбургского государственного педагогического университета на территории Тоцкого района Оренбургской области был исследован III курганный могильник у с. Тоцкое. Некрополь располагался на водораздельной площадке левого берега р. Самара (рис. 1: 1 ), состоял из двух насыпей (рис. 1: 2 ). Курган № 1 (высотой 1,1 м, диаметром 50 м) располагался в его юго-восточной части. Анализируемое погребение № 1 с сожжением являлось для кургана основным (рис. 1: 4 ).

1 Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 23-68-10006 «Этнокультурные процессы в бронзовом и раннем железном веке в свете междисциплинарных исследований в Южном Приуралье».

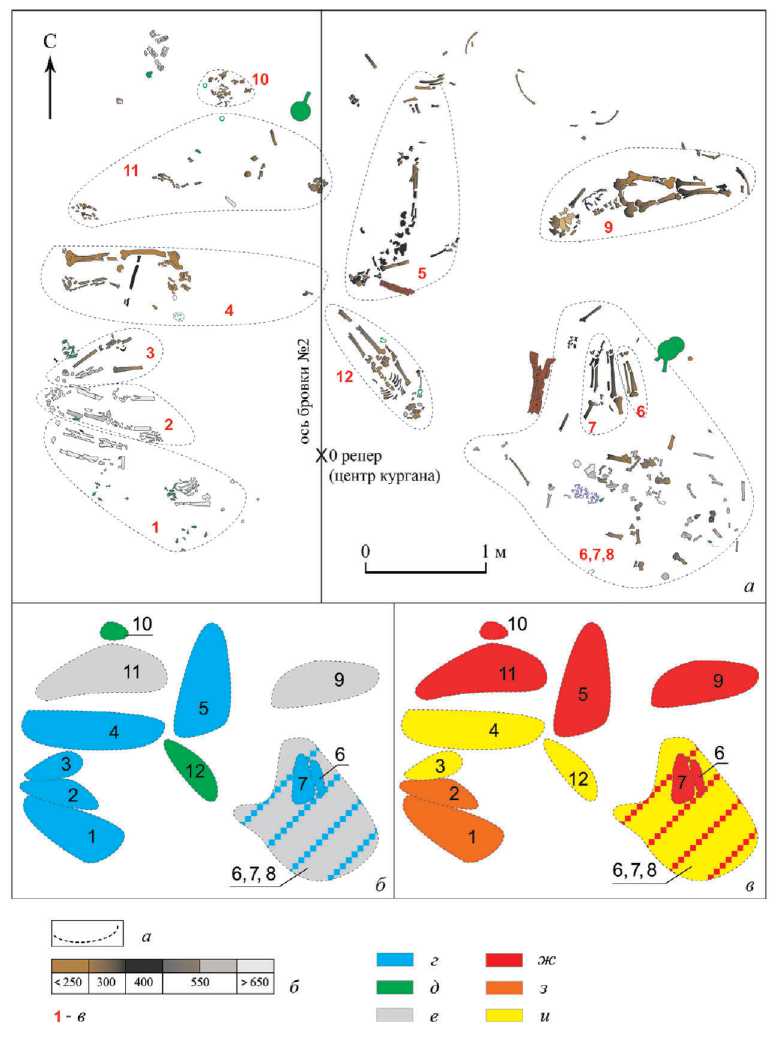

Рис. 1. III Тоцкий курганный могильник

1 – расположение могильника на карте Оренбургской области; 2 – план могильника; 3 – профиль западной стенки бровки 2; 4 – план кургана № 1; 5 – план погребения № 1

а – пахота; б – насыпь; в – погребенная почва; г – современный слой; д – материковая почва; е – спекшаяся глина; ж – ошлакованная почва; з – обожженное дерево; и – подкурганная площадка; к – скопление шлаков; л – часть подкурганного пространства, подверженная горению

Захоронение совершено на погребенной почве, с которой предварительно срезали дерн. На площадку были уложены тела нескольких человек, к моменту совершения обряда, предположительно, находившиеся в разной степени разложения. По всей видимости, с востока, юга и запада погребение окружала деревянная конструкция. Ее обугленные фрагменты сохранились только с восточной стороны захоронения и несколько фрагментов – в его центральной части (рис. 1: 4, 5 ).

Основная часть деревянной конструкции располагалась на глубине от -83 до -95 см от 0 и была вытянута с севера на юг. Сохранившаяся часть сооружения имела подпрямоугольную форму размерами (max) – 8 × 5 м, представляла собой накат-перекрытие из больших деревянных плах (бревен), лежавших на погребенной почве в один слой.

С южной стороны погребения на глубине от -23 до -54 см, практически сразу после снятия пахотного слоя, обнаружено скопление стекловидных шлаков (рис. 1: 5 ). Шлаки лежали как плотными скоплениями, так и разрозненно. Максимальная мощность ошлакованной прослойки (в бровке) составляла до 80 см (рис. 1: 3 ). Размер аморфной площадки распространения шлаков составлял примерно 6,2 м по линии восток – запад и 3,6 м по линии север – юг. Размер шлаков варьировался от мелких 1 × 2 см до крупных 30 × 40 см. В некоторых из них были закоксованы кости, также в шлаках фиксировались отпечатки дерева и костной ткани.

Исходя из размещения прослойки шлака вокруг погребения, можно предположить, что с его южной и юго-западной сторон также была сооружена конструкция из дерева и именно с этой стороны ее подожгли. В южной части кургана происходил наиболее интенсивный процесс горения. По всей видимости, дерево с южной стороны захоронения сгорело полностью, а также из-за высокой температуры закоксовалось в шлак.

Площадь распространения огня в центральной части насыпи занимала примерно 78,5 кв. м (рис. 1: 4 ).

Грунт имел прокали над захороненными (мощностью до 75 см) и под ними (мощностью до 20 см) – это говорит о том, что насыпь была возведена над комплексом еще в состоянии его горения или тления. Судя по стратиграфии бровок (рис. 1: 3 ), наибольшему воздействию температуры была подвержена именно насыпь кургана, погребенная почва также была прокалена, но менее интенсивно. Более низкая температура горения отмечена для центральной, северной и северо-восточной частей погребального пространства: здесь останки и погребальный инвентарь получили наименьшее повреждение.

При расчистке погребения в поле условно было определено 11 костяков. Многие из них находились в потревоженном состоянии. Все человеческие кости получили разную степень термического воздействия. Некоторые скопления костей считались за «скелеты» в полевых условиях, хотя анатомический порядок читался не всегда. Благодаря антропологическому изучению останков в камеральных условиях удалось выяснить, что в погребении № 1 были захоронены как минимум 12 индивидов. Сделать такой вывод удалось за счет идентификации среди костей отдельных объектов – «скелетов» – останков разных индивидов (как по дублирующим фрагментам, так и по различию половозрастных показателей).

Для удобства фиксации и описания скелетированные человеческие останки и инвентарные комплексы погребения № 1, в зависимости от их расположения в пространстве могилы, разделены на несколько условных групп (рис. 2).

В группу № 1 объединены костяки № 1, 2, 3 и 4 (рис. 2: 1 ). Судя по сохранившимся костям ног, располагавшимся в сочленении, скелеты № 1, 2 и 3 располагались вытянуто на спине «веером» – головами к востоку, ногами – к западу, так, что их стопы стремились к соприкосновению друг с другом, в то время как верхние части были разъединены. Кости скелетов № 1 и 2 принадлежали мужчинам 35–45 лет, 40–55 лет. Пол и возраст скелета № 3 не определены. Скелет № 4 (мужчина старше 40 лет) находился в стороне, в 44 см к северу от скелета № 3.

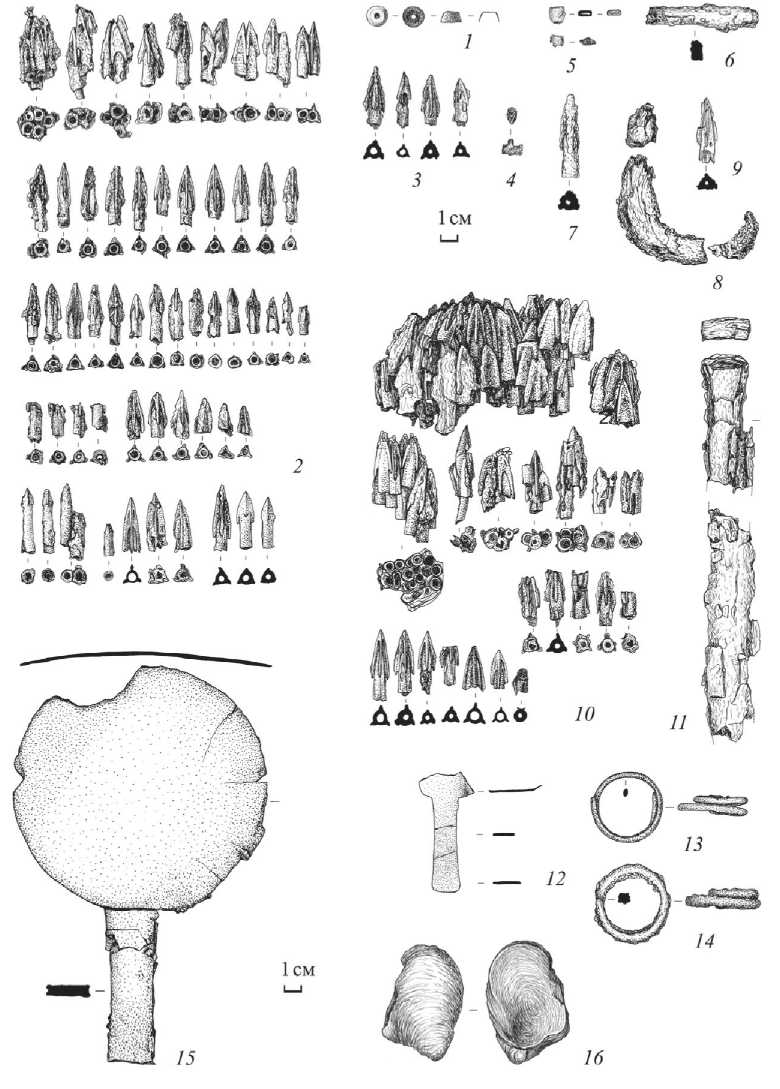

Рядом со скелетами группы № 1 обнаружен следующий инвентарь.

Возле скелета № 1: ворворка из желтого металла (рис. 3: 1 ), скопление наконечников стрел из колчана 1 (рис. 3: 2 ), 5 наконечников стрел (рис. 3: 3, 4 ), бронзовые обоймы (пронизки) (рис. 3: 5 ), железный предмет (вероятно, клинок ножа) (рис. 3: 6 ). Возле скелета № 2 наконечник стрелы (рис. 3: 7 ). Рядом со скелетом № 3: колчанный крюк (рис. 3: 8 ), скопление наконечников стрел из колчана 2 (рис. 3: 10 ); отдельно лежащий наконечник стрелы (рис. 3: 9 ). Со скелетом № 4 соотносятся: фрагменты бронзового браслета, акинак (рис. 3: 11 ).

Группа № 2 (рис. 2: 2 ) представлена разрозненными останками скелетов двух индивидов 40 и 30–40 лет (на плане они условно названы «скелет № 5») и черепом взрослого мужчины.

Группа № 3 (рис. 2: 3 ) представлена костями человека, условно определенными в полевых условиях как «скелет № 6», «скелет № 7», «скелет № 8», из которых «скелет № 6» и «скелет № 7» принадлежали двум мужчинам, а скопление костей, определенное как «скелет № 8», являлось частями скелетов 6 и 7. Также севернее «скелета № 8» были зафиксированы останки еще одного индивида, моложе 25 лет, пол которого достоверно не определяется.

Среди скелетированных останков группы № 3 выявлены археологические предметы. Рядом со «скелетом № 6»: два зеркала (рис. 3: 22, 23 ); керамическое пряслице (рис. 3: 24 ). Между перемешанными костями скелетов 6 и 7 найдены: наконечники стрел (рис. 3: 25, 26 ), окатанная галька (рис. 3: 30 ). Рядом с группой № 3 зафиксированы обожженные кости овцы и лошади 2 .

Группа № 4 (рис. 2: 4 ) представлена останками скелета № 9. Скелет находился в положении лежа на спине, головой на запад, инвентарь отсутствовал. В качестве напутственной пищи скелет сопровождали ребра лошади.

Группа № 5 представлена скоплением костей человека, получившим в полевых условиях наименование «скелет № 10» (рис. 2: 5 ).

Фрагменты «скелета № 10» принадлежат минимум 2 индивидам – ребенку 4-5 лет и взрослому. Судя по положению костей в слое, останки ребенка лежали достаточно компактно. Кости взрослого лежали под костями ребенка.

Рядом с останками группы № 5 выявлены: ручка бронзового зеркала и его фрагмент (рис. 3: 12 ), две бронзовые височные подвески (рис. 3: 13, 14 ), бусина

Д' 5 ^ N сл ^ ІГ) О

Н зН ^ «

М 5 S и сЗ сЗ сЗ сЗ сЗ сЗ

Я Ь е е е е е е

(рис. 3: 20 ), раковина Gryphea (рис. 3: 16), навершия из рога и кости, украшенные в зверином стиле (рис. 3: 18, 19 ).

Группа № 6 (рис. 2: 6 ) представлена скелетом № 11, находящимся в центре захоронения, в положении лежа на спине, головой на юг-юго – восток и привязанным к нему инвентарем. Скелет принадлежал подростку 8–12 лет, судя по сопровождающему инвентарю, девочке. На правой руке костяка были обнаружены бронзовые браслеты (рис. 3: 27, 28 ), рядом с правой рукой бусина и сосудик ахеменидского происхождения (рис. 3: 29 ).

Результаты исследования антропологических останков

Были проведены исследования человеческих останков 12 индивидов из погребального объекта кургана. Все останки были подвержены термическому воздействию. Часть из них была обнаружена в анатомическом порядке, некоторые части тела в сочленении также обнаружены в пространстве погребальной площадки.

Исследование антропологических материалов проведено по комплексной методике, включающей в себя: оценку пола и возраста, остеометрию, анализ тафономических особенностей. Так как значительная часть останков была подвержена воздействию огня, то при работе с костями были частично использованы методики из программы исследования кремированных останков, включающие в себя фиксацию цветности, наличия на фрагментах костей деформационных трещин и характер этих растрескиваний, следов припеканий погребального инвентаря к поверхности костей (Добровольская , 2010; Клещенко, Решетова , 2019). Аналитика полученных данных проведена в соответствии с принципами биоархеологического подхода и контекстуальной антропологии ( Добровольская , 2021).

Большинство скелетов принадлежат мужчинам. Также есть останки взрослых людей, пол которых по морфологическим признакам установить затруднительно из-за неудовлетворительной сохранности останков (4 человека) и 2 детей (табл. 1, все табл. см. в конце статьи; рис. 4). По инвентарю предполагается, что останки ребенка в центральной части захоронения (скелет 11 / индивид 12) могли принадлежать девочке.

Были проведены измерения для сохранившихся костей посткраниального скелета (плечевой, бедренной и большеберцовой) (табл. 2). В связи со спецификой сохранности выполнены обмеры некоторых признаков, которые можно рассматривать в контексте аналогичных для популяций эпохи раннего железного века Южного Приуралья. Так, полученные обхватные и поперечные размеры костей показывают средние значения, в сравнении с данными по региону ( Медникова , 1995; Куфтерин, Волкова , 2019).

Детальная фиксация цветности останков позволила подтвердить предположение, что сожжение останков было совершено на месте, реконструировать зоны наибольшего термического воздействия. В процессе археологических работ были зафиксированы прокал грунта в кургане и следы обугленных деревянных конструкций (рис. 4). Наибольшая температура (550–750 °С) и, вероятно, продолжительность горения характерны для костяков из южной и юго-западной частей погребального пространства (в первую очередь, скелеты 1–3, а также

Рис. 3. III Тоцкий курганный могильник. Инвентарь погребения № 1 (начало)

1 – ворворка из желтого металла; 2 – бронзовые наконечники стрел из колчана № 1; 3, 4, 7, 9, 25, 26 – бронзовые наконечники стрел; 5 – бронзовые обоймы; 6 – железный предмет (клинок ножа); 8 – железный колчанный крюк; 10 – бронзовые наконечники стрел из колчана № 2; 11 – фрагменты железного акинака; 12 – фрагменты бронзового зеркала;

Рис. 3 (окончание)

13, 14 – бронзовые височные подвески № 1; 15, 22, 23 – бронзовые зеркала; 16 – раковина Grifea; 17‒19 – костяные навершия; 20 – пастовая бусина; 21, 30 – гальки; 24 – керамическое пряслице; 27, 28 – бронзовые браслеты; 29 – стеклянный сосудик для коли

часть останков скелета 8). Наименьшее повреждение получили останки в центральной, северной и северо-восточной частях погребального пространства, где температура горения не превышала 300–400 °С (табл. 1). Данные о температуре и продолжительности горения совпали с наблюдениями, полученными в ходе археологических раскопок: наибольший прокал грунта над останками происходил в юго-западной части объекта – здесь зафиксированы наибольшая продолжительность горения и его интенсивность. Следы припекания грунта к поверхности костей (рис. 5: 1 ) в результате воздействия высоких температур подтверждают сделанный по стратиграфическим наблюдениям вывод о том, что насыпь кургана была возведена над комплексом в состоянии горения или тления, в результате чего температура под земляной подушкой насыпи могла еще долгое время оставаться достаточно высокой. Подобный эффект не раз фиксировался при исследовании древних кремаций и экспериментальных данных (например, Добровольская и др. , 2017; Шуляев и др. , 2020). В некоторых случаях фиксировался частичный прокал кости (когда при горении тела и относительной целостности останков цвет кости больше изменялся с наружной стороны (рис. 5: 2б ), так и полное сожжение органической составляющей, при котором кость приобретала равномерный белый цвет (такого эффекта можно было добиться при относительно длительном горе-нии/тлении при высоких температурах) (рис. 5: 2а ).

Методики исследования кремаций в некоторых случаях позволяют высказать предположение о наличии или отсутствии мягких тканей на теле на момент сожжения. По крайней мере существует ряд признаков, достоверно указывающих на две крайности: признаки горения тела на стадии начального разложения либо сухих костей (например, Fairgrieve , 2008; Клещенко и др. , 2015. С. 194– 205). Существуют экспериментальные данные, показывающие тафономические изменения структуры костной ткани в результате горения свежих останков, с остатками костного мозга и жира, а также сухих, мацерированных костей (например, Costamagno et al ., 2005; Клещенко и др. , 2015; Петровичева, Зубавичус , 2020). И в целом они показывают, что сухие кости горят хуже и разрушаются медленнее свежих. Однако все еще не существует четких критериев, позволяющих идентифицировать сожжение останков, условно, промежуточного этапа разложения тела (с частичной утратой мягких тканей). Мы можем только предполагать, что в том или ином случае мы имеем дело с кремациями таких останков по косвенным признакам ( Fairgrieve , 2008; Фетисов и др. , 2017. С. 44–48).

Рис. 4 (с. 216). Расположение останков разных индивидов в пространстве погребальной площадки а – общий план, цвет останков и диапазон температурного воздействия огня; б – половозрастной состав погребенных; в – предположительная степень разложения мягких тканей и скелетирования останков*; г – ареал расположения останков индивида; д – цвет костей и температура горения (°С); е – номер индивида (см. табл. 1); ж – мужской пол; з – дети; и – взрослые, пол неопределим

* Процесс разложения останков зависит от множества факторов, поэтому невозможно реконструировать его длительность. Это попытка выделить (на основе ряда формализованных признаков) наиболее ранние (сильно скелетированные) и наиболее поздние (с сохранением мягких тканей) захоронения относительно друг друга, на момент единовременного сожжения (см. табл. 3).

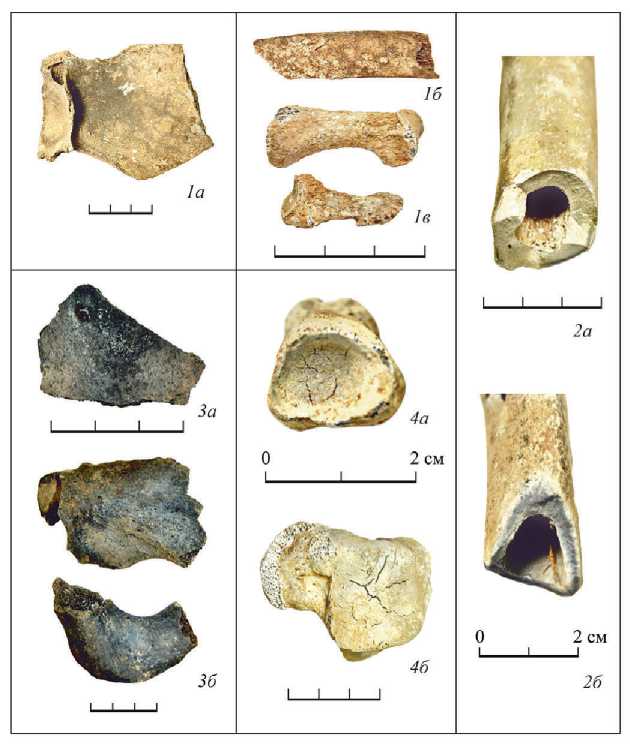

Рис 5. Фрагменты костей кремированных и обугленных костей из к. 1, п. 1. III Тоцкого курганного могильника

1 – следы припекания грунта на поверхности костей вследствие термического воздействия ( 1а – индивид 6, фрагмент лобной кости, припекания грунта на внутренней поверхности кости, в том числе внутри лобной пазухи; 1б – индивид 10, фрагмент ребра, припекания на внешней поверхности кости; 1в – индивид 2, средняя и дистальная фаланга кисти, припекания грунта на внешней поверхности костей, с тыльной стороны); 2 – пример полного и неполного прокала кости при термическом воздействии ( 2а – индивид 2, фрагмент диафиза бедренной кости, равномерного белого цвета – результат полного прокала (при этом – отсутствие следов термических деформаций, трещин); 2б – индивид 3, фрагмент диафиза большой берцовой кости. Цвет кости снаружи – белый, внутри – темно-серый, что является результатом неполного прокала (также отсутствуют деформационные трещины на поверхности кости)); 3 – «Лаковый эффект» и обгоревшая органика на поверхности кости ( 3а – индивид 9, фрагмент свода черепа со следами припекшейся, обгоревшей органики; 3б – индивид 5, фрагменты костей таза); 4 – следы растрескивания на суставной поверхности кости (индивид 2) ( 4а – на внутренней поверхности основания проксимальной фаланги I луча левой стопы; 4б – на латеральной лодыжковой поверхности таранной кости левой стопы)

О наличии мягких тканей 3 свидетельствует так называемый лаковый эффект, органика на обугленных костях (при воздействии относительно невысоких температур) (рис. 5: 3 ) и параболические или «древовидные» растрескивания (на костях, подвергшихся воздействию высоких температур) ( Добровольская , 2010; Клещенко, Решетова , 2019. С. 25, 106, 111; Фетисов и др ., 2017. С. 44– 48). Признаки, характерные для сожжения тела с сохранением мягких тканей, выявлены у индивидов 5, 6, 7, 9, 10, 11 (табл. 1, 3; рис. 4). Для останков без мягких тканей все вышеперечисленное, как правило, не характерно. Даже при длительном воздействии огня на сухую (т. е. полностью лишенную мягких тканей и органики) кость цвет ее может практически не изменится, а деформационных трещин не будет ( Клещенко и др. , 2015. С. 194–205).

Есть признаки, которые, на наш взгляд, условно можно было бы отнести к стадии сухого разложения ( Лаврукова и др. , 2016). То есть для останков, потерявших большую часть мягких тканей; костей, сохраняющих (или частично сохраняющих) свой анатомический порядок в сочленениях за счет соединительной ткани (остатков сухожилий, связок, суставов). Для сильно обожженных и тотально сожженных останков – это полное отсутствие деформационных трещин и деформаций, связанных с резкой потерей жидкости для диафизов трубчатых костей и наличие этих трещин (как правило, незначительное) на эпифизах, в зонах прикрепления суставов, где, после стадии активного распада, все еще остается достаточное количество жидкости в самих костях и окружающих их остатках соединительной ткани. К таким можно отнести останки индивидов 1 и 2, и в нашей условной градации они определены в категорию «средней степени разложения» (табл. 1, 3; рис. 4; 5: 4 ).

К самым ранним останкам погребальной площадки (т. е. к тем, которые на момент сожжения были скелетированы 4 ), на наш взгляд, можно отнести останки индивидов 3, 4, 8 и 12. В нашей условной градации они имеют название останки «с наибольшей степенью разложения» (табл 1, 3; рис. 4). Данные погребения не имеют следов припекания органики, лакового эффекта на поверхности кости либо деформаций от быстрой потери влаги. Некоторые костяки имеют следы посмертных повреждений неизвестной этиологии, иногда – нарушения анатомического порядка.

Нельзя точно сказать, насколько сильно хронологически можно разделить наиболее ранние и наиболее поздние погребения: длительность процесса разложения мягких тканей весьма непродолжительна, если рассматривать ее с исторической и археологической точек зрения. Но, по нашему мнению, вышеуказанные факты позволяют нам построить гипотезу о том, что мы имеем дело с единовременным сожжением останков разной степени разложения (рис. 4: в ). Более того, некоторые из ранних захоронений были потревожены еще до общего, массового сожжения. С этим, вероятно, могли быть связаны посмертные повреждения, зафиксированные на некоторых костях.

Привлечение новых подходов к изучению кремированных костей ставит ряд методических вопросов о возможности выявления останков, полностью или частично скелетированных на момент сожжения. Проведенные исследования позволили выдвинуть связанную с этим гипотезу, важную при реконструкции деталей погребального обряда. Однако гипотеза для своего подтверждения или опровержения требует привлечения в качестве сравнения результатов исследования аналогичных материалов и экспериментальных данных в дальнейшем.

Анализ остатков обгоревшей древесины

Был проведен ксилотомический анализ остатков древесины из кургана 1 по стандартной методике ( Бенькова, Швейнгрубер , 2004. С. 45). Определение выполнялось до родовой принадлежности. Результаты исследования показали, что при сооружении погребального объекта использовалась различная древесина (табл. 4). Основной массив деревянных плашек погребения принадлежит тополю или осине ( Populus ), а плашка из слоя погребенной почвы принадлежит лещине ( Corylus ). Дерево, обнаруженное непосредственно вместе с костями, принадлежит березе ( Betula ). Все представленные древесные растения характерны для местной флоры и приурочены к днищам крупных балок, оврагов и поймам водотоков (Ареалы деревьев и кустарников СССР, 1997. С. 77–85, 89–111). Вероятно, древесный материал, используемый при сооружении кургана, мог быть доставлен из поймы расположенной рядом р. Самара.

Отличительной особенностью кургана, как указывалось ранее, является специфический грунт, составляющие которого при нагревании превращались в стекловидные спекшиеся агломераты – шлаки. Как известно, шлаки имеют многокомпонентый состав: оксиды кремния, кальция, магния, алюминия, сульфиды металлов, а также возможны малые количества оксида железа и марганца. Образование шлаков – процесс, идущий с выделением тепла. Судя по справочным данным, он начинается при температуре около 800 °С. Породы древесины из кургана отличаются по температуре горения. Древесина березы горит с выделением высокой температуры (более 800 °С), в то время как ольха и тополь не дают большого жара (в среднем 450–550 °С).

Можно предположить, что основание и насыпь кургана сложены грунтами, включающими рудные и, соответственно, компоненты, формирующие шлаки. В процессе засыпки грунтом горящего деревянного сооружения начинался разогрев, который, доходя до некоторого порогового температурного рубежа, запускал экзотермическую реакцию шлакообразования, что повышало общую прокаленность грунта в целом и скелетных останков, в частности. Возможно, отчасти этим обусловлена неравномерность температурного воздействия, фиксируемая на костях.

Изучение шлаков курганной насыпи – дело будущих исследований.

Культурно-хронологическая интерпретация комплекса

Сожженное погребение Тоцкого могильника относится к кругу памятников кочевников Южного Урала эпохи РЖВ.

По целому ряду признаков (коллективное захоронение на слое древней почвы, круговое расположение погребенных, наличие псевдошатровой деревянной конструкции), наиболее близкими памятниками являются комплексы 1/3 КМ у с. Самородово и 15/1 КМ I у с. Филипповка, за тем исключением, что в них отсутствовал обряд кремации. Самородовский комплекс датируется серединой V в. до н. э., филипповский – концом V – серединой IV в. до н. э. Следует отметить, что в этих комплексах, географически расположенных на территории Урало-Илекского междуречья, встречен целый ряд предметов ахеменидского импорта ( Балахванцев и др. , 2022. С. 353–356; Купцов, Купцова , 2022. С. 192– 195; Трейстер и др. , 2012. С. 134–139).

Многочисленные факты использования кремации в погребальном обряде кочевников РЖВ Южного Урала и Поволжья отмечал уже К. Ф. Смирнов, связывая такие захоронения с проявлением культа огня ( Смирнов , 1964. С. 94–100). Кремации и следы огненных ритуалов, в том числе на уровне древнего горизонта, были неоднократно выявлены в таких памятниках кочевников Урало-Илекского междуречья VI–IV вв. до н. э. как: Пятимары I, Таксай I, Самородо-во, Филипповка I, Высокая Могила – Студеникин Мар и др. ( Смирнов , 1975. С. 23–28; Алтынбеков , 2013. С. 6–7; Лукпанова , 2017. С. 145–147; Лукпанова, Добровольская , 2021. С. 44–46; Балахванцев и др. , 2022. С. 354; Сиротин и др. , 2020. С. 208–210).

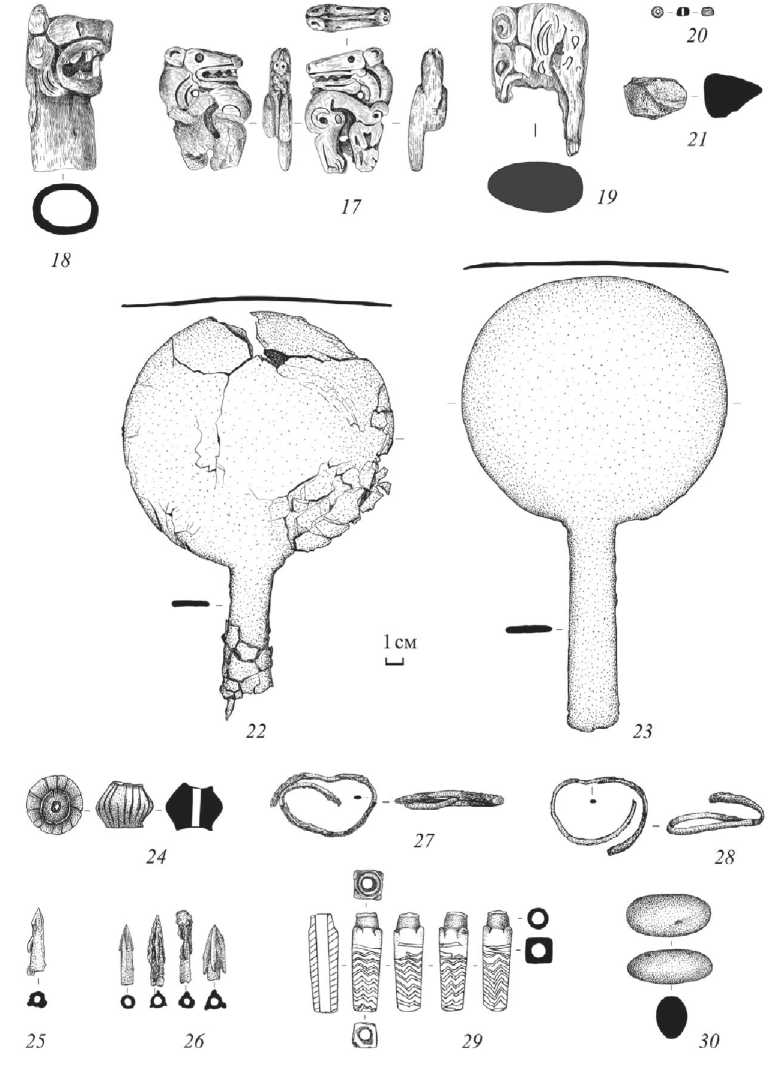

Находки из погребения № 1 представлены различными категориями инвентаря. Большинство изделий датируется достаточно широко. Так, плоские бронзовые зеркала с плоской боковой ручкой (тип I, по классификации К. Ф. Смирнова), акинак с прямым брусковидным навершием, бронзовые наконечники стрел, имеют множество аналогий в памятниках кочевников региона VI–IV вв. до н. э. ( Смирнов , 1961. С. 37–61; Смирнов , 1964. С. 153–154; Гуцалов , 2007. С. 11–13).

При этом некоторые предметы достаточно оригинальны и встречаются достаточно редко. К категории таких находок следует отнести костяные навершия, украшенные в зверином стиле изображениями кабана, барана, грифона, медведя, тигра. Близкие по стилистике и, очевидно, по назначению изделия происходят из таких погребений Южного Урала и Западного Казахстана V–IV вв. до н. э. как: Пятимары I 3/4; Филипповка I 4/4, 29/2; Таскопа V 1/1 ( Смирнов , 1964. С. 326; Яблонский , 2013. С. 100; Трейстер и др. , 2012. С. 150, 382; Бисембаев и др ., 2021. С. 51, 54).

Значительный интерес представляет находка поврежденного импортного ахеменидского стеклянного косметического флакона – т. н. kohl-tubes . Подобные сосуды изготавливались на территории северо-западного Ирана в V–IV вв. до н. э. и применялись для хранения коли – косметического вещества, используемого в качестве туши. Аналогичные по назначению, но несколько иного типа изделия уже встречались в памятниках ранних кочевников V–IV вв. до н. э. из Самарского Заволжья (КМ Березки I 5/1), Южного Приуралья (КМ Филип-повка I 1/2) и Западного Казахстана (Кырык-Оба II 2/3; Лебедевка I 1/3) ( Скар-бовенко , 2005. С. 390–391; Трейстер , 2012. С. 110–111; Гуцалов и др ., 2016. С. 30–33; Калменов, Сейткалиев , 2020; Трейстер , 2020. С. 135). Тип kohl-tubes из кургана Тоцкого некрополя на территории Южного Урала встречен впервые. Подобные сосуды относятся к типу IА, по классификации Д. Барага

( Barag , 1975. P. 26–27, 30–31, 33–34). Они известны по случайным находкам из стран Передней Азии и материалам исследований археологических памятников Грузии V–IV вв. до н. э. (Вани, Галекути, Энагети, Пичвнари) ( Barag , 1975. P. 33–34; Kacharava, Kvirkvelia, 2009. P. 255–256; Трейстер , 2012. С. 110–111).

Спиралевидные браслеты из свернутой в 1,5–2 оборота бронзовой проволоки встречены в датированных IV в. до н. э. погребениях кургана Темир, курганных могильников Мечетсай, Покровка II, Лебедевка V и др. ( Зданович, Хабдуллина , 1987. С. 62–63; Смирнов , 1975. С. 136–143; Яблонский и др. , 1994. С. 51, 171; Железчиков и др. , 2006. С. 21, 96; Лылова , 2001. С. 128–130). По мнению Е. В. Лыловой, время бытования таких браслетов не выходит за рамки IV в. до н. э. ( Лылова , 2001. С. 129).

Височные подвески (серьги) в 1,5 оборота диаметром 25 мм и более, изготовленные из круглой в сечении проволоки (тип 1, по классификации М. Г. Мошковой), фиксируются в погребениях кочевников региона начиная с IV в. до н. э. На рубеже IV–III вв. до н. э. их диаметр начинает уменьшаться ( Мошкова , 1963. С. 44; Лылова , 2020. С. 150–154; Купцов, Краева , 2022. С. 106).

Таким образом, судя по сочетанию признаков обряда и отдельных предметов погребального инвентаря, время сооружения рассматриваемого комплекса может быть датировано рубежом V–IV – первой половиной IV в. до н. э.

Заключение

Коллективное захоронение № 1 кургана III Тоцкого курганного могильника, совершенное кочевниками раннего железного века Южного Урала, датируется рубежом V–IV – первой половиной IV в. до н. э. Такие важные детали погребального обряда, как совершение захоронения на уровне погребенной почвы, использование огня, коллективный характер погребения по отдельности находят аналогии в разных памятниках РЖВ региона. Между тем, сочетание всех этих признаков в одном комплексе для рассматриваемой территории в настоящее время можно считать уникальным.

Изученный погребальный объект характеризуется сложностью и многоэтап-ностью воплощения. Изначально была подготовлена погребальная площадка, на которой размещались тела умерших, находящиеся в разной степени разложения. Вероятно, погребальная площадка могла заполняться поэтапно, т. е. погребенные укладывались на нее в разное время. Впоследствии вокруг захоронения был сооружен деревянный сруб, после чего конструкцию подожгли.

Сожжение было произведено одномоментно, на месте. Наибольшая температура и продолжительность горения отмечены в юго-западной части погребальной площадки: это подтверждается как характеристиками сожженных костей, так и степенью прокаленности грунта в этой части могилы. Тот факт, что грунт был прокален над останками, указывает на то, что горящий объект был достаточно быстро засыпан, после чего мог продолжать тлеть под грунтом. Сложность и многоэтапность совершения захоронения указывает на преднамеренное использование огня в ритуальной практике.

Список литературы Коллективное захоронение ранних кочевников Южного Урала со следами сожжения: культурно-хронологическая интерпретация и новые подходы к изучению погребального обряда

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 251 с.

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 128 с.

- Алтынбеков К. А., 2013. Возрожденная из пепла. Реконструкция по материалам погребения жрицы из комплекса Таксай I. Алматы: Остров Крым. 64 с.

- Ареалы деревьев и кустарников СССР: в 3 т. Т. 1 / С. Я. Соколов, О. А. Связева, В. А. Кубли. Л.: Наука, 1977. 163 с.

- Балахванцев А. С., Купцов Е. А., Купцова Л. В., 2022. Новые находки ахеменидских и среднеазиатских импортов у села Самородово // Евразия в энеолите - раннем средневековье (инновации, контакты, трансляции идей и технологий) / Отв. ред. М. Т. Кашуба и др. СПб.: ИИМК РАН. С. 353-356. EDN: NFUIOL