Коллективные захоронения в Ярославле. Реконструкция системы питания на основе результатов изотопного анализа

Автор: Энговатова А.В., Добровольская М.В., Антипина Е.Е., Зайцева Г.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 228, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам изотопного анализа человеческих и животных животных из девяти массовых захоронений, выявленных в результате раскопок в Ярославском Кремле. Объекты были определены как массовые захоронения городских защитников и граждан, убитых в результате его разрушения монголами в 1238 году. Изотопный анализ позволил восстановить систему питательных сред средневековых жителей города. Значения показателей изотопа δ 1 и δ 15 были установлены и использованы для определения доли растительных и животных компонентов в среднем соотношении питательных веществ. Это показывает, что ежедневная пища граждан была разнообразной, хотя белки, в отличие от некоторых сельских регионов Русского Севера. Результаты Ярославлера по сравнению с данными о питании средневековой популяции соседнего Московского региона. Результаты, полученные на одноуровневом курганском кладбище Новоселки (13 в.), Отличаются от обсуждаемых.

Ярославль, коллективные захоронения, татаро-монгольское на-шествие, исторический источник, система питания, изотопный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328523

IDR: 14328523

Текст научной статьи Коллективные захоронения в Ярославле. Реконструкция системы питания на основе результатов изотопного анализа

В последние десятилетия в археологической литературе активно обсуждается тема реконструкции системы питания древнего населения ( DeNiro , 1985; Thompson et al. , 2005; Bocherens et al. , 2006; Alexandrovskiy et al. , 2009; Shishlina et al ., 2009; van Strydonck et al. , 2009; Pollet et al ., 2003 и др.).

Изучение структуры питания средневекового населения представляет особый интерес, т. к. открывает возможности исследования социальной неоднородности средневекового общества, локальных особенностей пищевых традиций и хозяйствования, проявляющихся в каждодневной жизни. Как правило, эта тема рассматривается по историческим источникам; между тем, исследования с применением методов естественных наук предоставляют новые независимые данные о рационах питания средневекового населения. Особенно важно то, что эта информация позволяет судить о диете древнего населения на индивидуальном уровне ( Tykot , 2006. Р.131).

Наиболее распространенным методом палеодиетологических реконструкций стал изотопный анализ, ориентированный на определение соотношений тяжелых и обычных стабильных изотопов, прежде всего углерода и азота (13C/12C и 14N/15N).

Базовые палеодиетологические реконструкции, т. е. выявление главных источников питания, входящих в каждодневный рацион человека, основаны на экологических закономерностях различий в изотопном составе тканей растений и животных при смене трофического уровня. В качестве основного показателя используются средние квадратичные отклонения для полученных значений тяжелых изотопов углерода и азота – δ 13C и δ 15N.

Работы, посвященные палеодиетологическим реконструкциям на основе анализа тяжелых изотопов углерода и азота в коллагене костной ткани человека и животных, стали появляться еще в 1970–1980-е гг. ( Ambrose , 1991; DeNiro , 1987; DeNiro, Epstein , 1978; 1981; Minagava, Wada , 1984).

Этот метод чаще используется применительно к задачам изучения более ранних исторических эпох, однако ряд исследований посвящен и средневековой проблематике ( Bocherens et al. , 1991; Műlder, Richards , 2005; Herrscher et al. , 2001; Richards et al. , 2006. T. I; Yonder , 2006).

Несмотря на солидный срок, прошедший после внедрения метода в практику, в настоящее время исследователи уделяют большое внимание его совершенствованию, особенно на этапе подготовки проб ( Ambrose , 1990; Jørkov et al. , 2007). Так, особое внимание уделяется степени достоверности результатов, полученных по образцам с низким содержанием коллагена и значительным его загрязнением ( Higham et al. , 2006).

В данной статье система питания населения средневекового города, а также данные о пищевом рационе и условиях содержания домашних животных в городе реконструируются на основе материалов, полученных при раскопках коллективных захоронений в Ярославле, датируемых началом XIII в. ( Энговатова и др. , 2009. C. 68–78).

Есть несколько причин считать исследуемую выборку достаточно репрезентативной именно для изучения питания населения средневекового города:

-

1) антропологические и остеологические материалы, полученные в ходе спасательных раскопок в Ярославле, достаточно многочисленны и единовременны;

-

2) исследованные в Ярославле коллективные захоронения содержат останки мужчин, женщин и детей всех возрастов. Таким образом, мы получили возможность изучения питания всей городской популяции;

-

3) наряду с антропологическими материалами во всех коллективных захоронениях обнаружены многочисленные кости (в т. ч. целые скелеты) животных, прежде всего домашних (свиньи, коровы, лошади и собаки), погибших одновременно с людьми. Это позволило получить факты для обсуждения кормового рациона домашних животных в средневековом городе.

Археологический контекст

Поскольку анализ археологической составляющей источника играет ключевую роль в системе построений, более подробно остановимся на описании самих погребений.

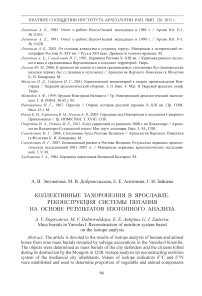

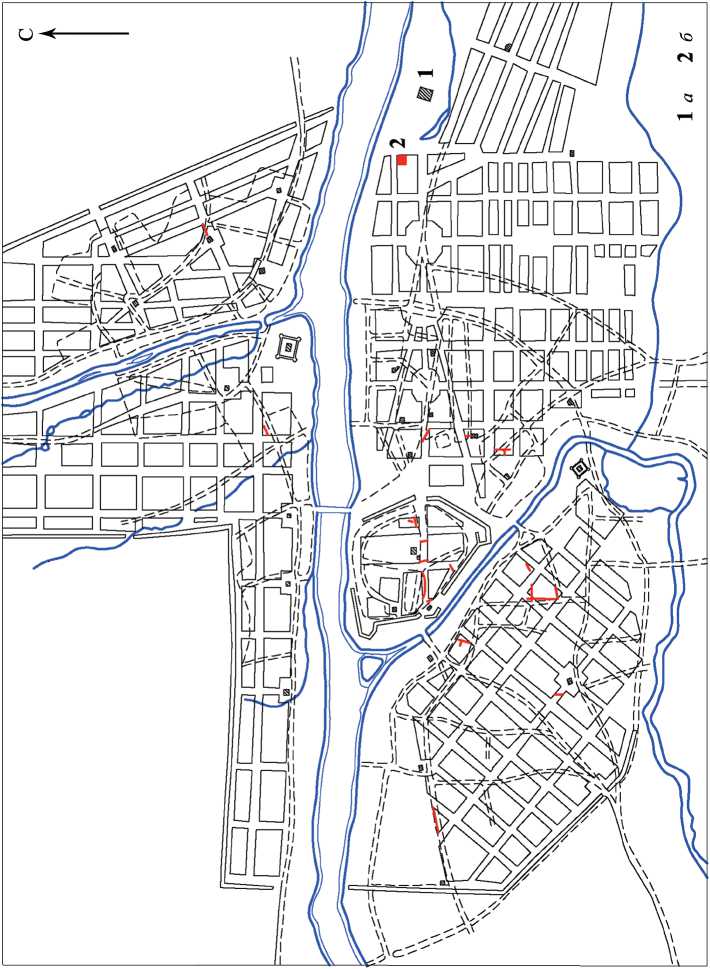

В ходе спасательных раскопок в разных частях территории средневекового кремля Ярославля (т. н. «Рубленый город» или «Cтрелка») в 2004–2011 гг. было обнаружено девять массовых погребений (рис. 1), содержавших останки нескольких сотен жителей средневекового города ( Осипов, Фараджева , 2007; Энговатова , 2008; 2009). Комплексный анализ стратиграфии, характера захоронений, полученного вещевого и керамического материала, а также данных естественнонаучных исследований показал, что все погребения совершены одновременно и относятся ко времени разорения города войсками Батыя в феврале 1238 г.

На всей исследованной площади в культурном слое зафиксированы следы мощного городского пожара, стратиграфически отнесенные к периоду первой половины XIII в. При разборе подклетов сгоревших в этот период домов выявлены три первых коллективных захоронения. В дальнейшем массовые погребения были раскопаны также в хозяйственных ямах и даже в заброшенном колодце. Большинство погребений и использованных для их вмещения конструкций носят следы пожара. Таким образом, система всех захоронений однотипна – все они совершены в сгоревших постройках и ямах, что является большой редкостью на территории городов.

При антропологическом исследовании практически на всех останках зафиксированы несовместимые с жизнью травмы без следов заживления (рубленые раны; колотые ранения; дырчатые переломы, возникшие как от удара колющим

Рис. 1. План «Стрелки» г. Ярославля с местами массовых захоронений, выявленных при раскопках ИА РАН а – раскопы ИA РAН 2004–2011 гг.; б – коллективные захоронения оружием с острым краем, так и от удара тяжелым неострым предметом). По всей вероятности, нападали конные воины – большинству убитых удары наносились сверху. Видимо, защитники города в большинстве своем были без шлемов – среди ранений часто встречаются смертельные травмы головы (Гончарова, Бужи-лова, 2007. C. 56–63; Buzhilova et al., 2008; Buzhilova, Goncharova, 2009).

Cогласно летописным данным, Ярославль был захвачен примерно в то же время, что и Cуздаль, Владимир и Ростов, т. е. в феврале 1238 г. Разная степень сохранности скелетов позволила предположить, что на момент погребения часть тел существенно разложилась, их перемещение приводило к нарушению анатомического порядка отдельных костей. Причина, возможно, была в том, что тела находились в различной степени доступности для животных-падальщиков, а также и в том, что они с различной скоростью освобождались от снега и льда. Полуразложившиеся трупы были собраны и наспех захоронены в подполах сгоревших домов, в ямах и даже колодце.

Количество погребенных, причины их гибели и расположение изучаемых комплексов на территории «Cтрелки» позволяют нам частично восстановить истинные масштабы и крайнюю жестокость монгольского погрома, соответствующие описанной в летописях тактике тотального террора, применяемой монголами по отношению к завоеванным ими территориям.

Коллективные захоронения Ярославля находят прямые аналогии в комплексах, открытых при раскопках в городах, жестоко разгромленных монголами. Это, прежде всего, Киев ( Хойковский , 1893. C. 16; Хвойко , 1908; Дяденко , 1968), Cтарая Рязань ( Даркевич, Борисевич , 1995. C. 372) и др.

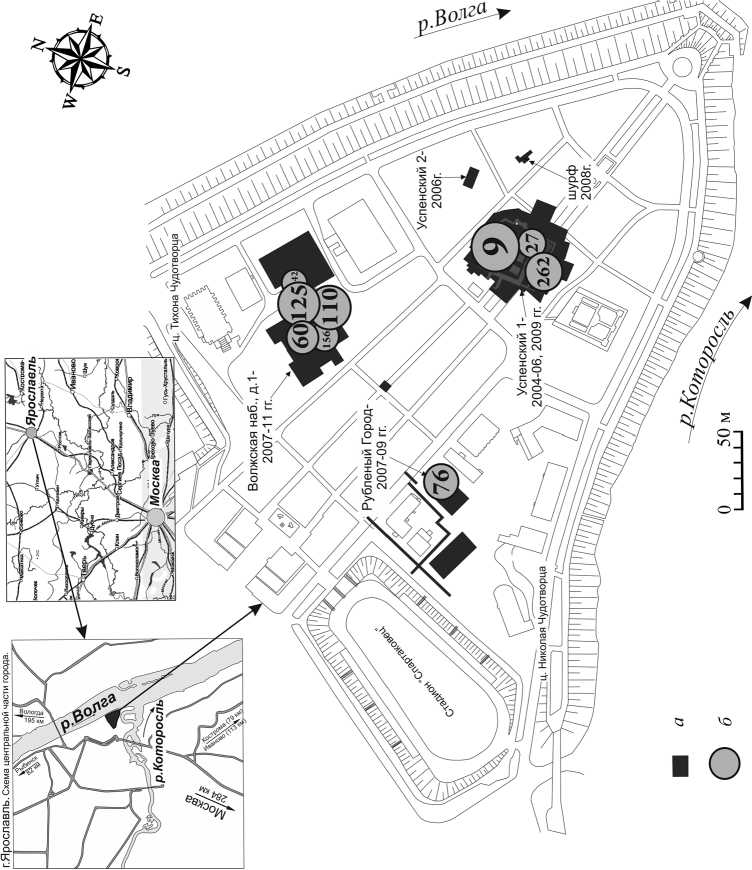

В ярославских погребениях обнаружены многочисленные вещи, в том числе имеющие датирующее значение (рис. 2). Это, главным образом, детали одежды и украшения (бронзовые перстнеобразные проволочные височные кольца, кресала, пряжки, каменный четырехконечный крест-тельник, стеклянные бусы, обломки стеклянных браслетов, фрагменты различных тканей). Найдены также бытовые предметы из дерева, веревки, войлок, керамика (в т. ч. целые сосуды и крышки). В засыпке одного из погребений обнаружен фрагмент витражного стекла, предположительно от Успенского собора, построенного в 1215 г. На основании типологии артефактов все погребения датируются не позднее первой трети – середины XIII в.

В засыпке коллективных захоронений и использованных для их вмещения сооружений найдено большое число обломков в основном древнерусской круговой керамики, датируемой концом XII – началом XIII в. 1, что также подтверждает датировку комплексов (рис. 3).

В тесте фрагментов круговой керамики из коллективных захоронений преобладает примесь средней дресвы и песка (80 %), встречены также примеси мелкой и крупной дресвы с песком. Большинство фрагментов (примерно 85 %) имеют окислительный обжиг, однако есть посуда и окислительно-восстановительного обжига, как правило, охристого цвета с темно-серым изломом, имеющая хорошо отмученное тесто. Донца изготовлены на ручном круге легкого

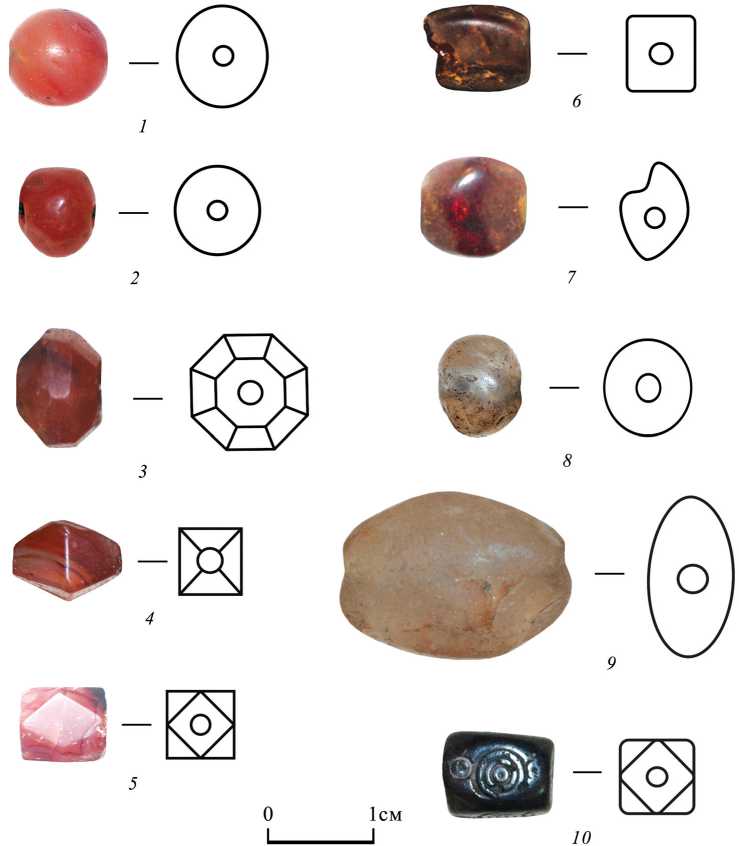

Рис. 2. Археологические свидетельства разорения г. Ярославля в XIII в. (1–6);

реконструкция облика жителей Ярославля XIII в. (7); находки из засыпки коллективных погребений (8–15)

1–3 – коллективные погребения в процессе исследования; 4, 6 – следы сабельных ударов на черепах погребенных в массовых захоронениях; 5 – следы ударов тяжелым контактным оружием на черепах погребенных в массовых захоронениях; 8 – витражное стекло; 9 – обломки стеклянных браслетов; 10 – лыковый лапоть; 11 – войлочная стелька; 12 – фрагмент шерстяной ткани; 13 – височные кольца; 14 – стакан керамический; 15 – костяная шахматная фигурка

Рис. 3. Керамические сосуды конца XII – начала XIII в. из засыпки коллективных захоронений типа. У большинства из них отмечены следы подсыпки песка. Лишь на нескольких нижних частях сосудов зафиксированы следы золы. На 10 донцах обнаружены клейма – изображения окружности. Такие оттиски в Ярославле начинают встречаться со второй половины XII в. и являются наиболее популярными среди всех изображений (около 50 %).

Cамой распространенной категорией посуды, выявленной в рассматриваемых комплексах, стали горшки (97 % от общего количества исследованной керамики). Они представлены в основном группой I (93 %)2, к которой отнесены сосуды так называемого «эсовидного» профиля, имеющие низкую, отогнутую наружу шейку, плавно переходящую в плечики. Пик их распространения в Ярославле приходится на конец XII – первую половину XIII в. Встречены также горшки групп II (широкогорлые, с низкой вертикальной шейкой; 0,7 %), III (с раструбовидной высокой шейкой; 6%) и IV (кринковидные; 0,3 %). Они датируются XII – серединой XIII в.

Встречены также стаканы (1 % от всего керамического материала), чашечки (0,6 %), миски (0,3 %), блюдца (0,1 %), крышки (1 %), бытовавшие в Ярославле в конце XII – XIII в.

Часть посуды из коллективных захоронений орнаментирована. При этом элементы орнамента и технологические приемы нанесения его на сосуды не отличаются разнообразием. Cреди элементов орнамента выделяются линии толщиной от 1 до 3 мм, волны, нарезы, а также сочетания линий и волн. Такие способы нанесения орнамента на посуду и элементы орнамента следует считать характерными для городской керамики первой половины XIII в. У сосудов декорированы в основном плечики и придонная часть, у крышек – нижняя часть.

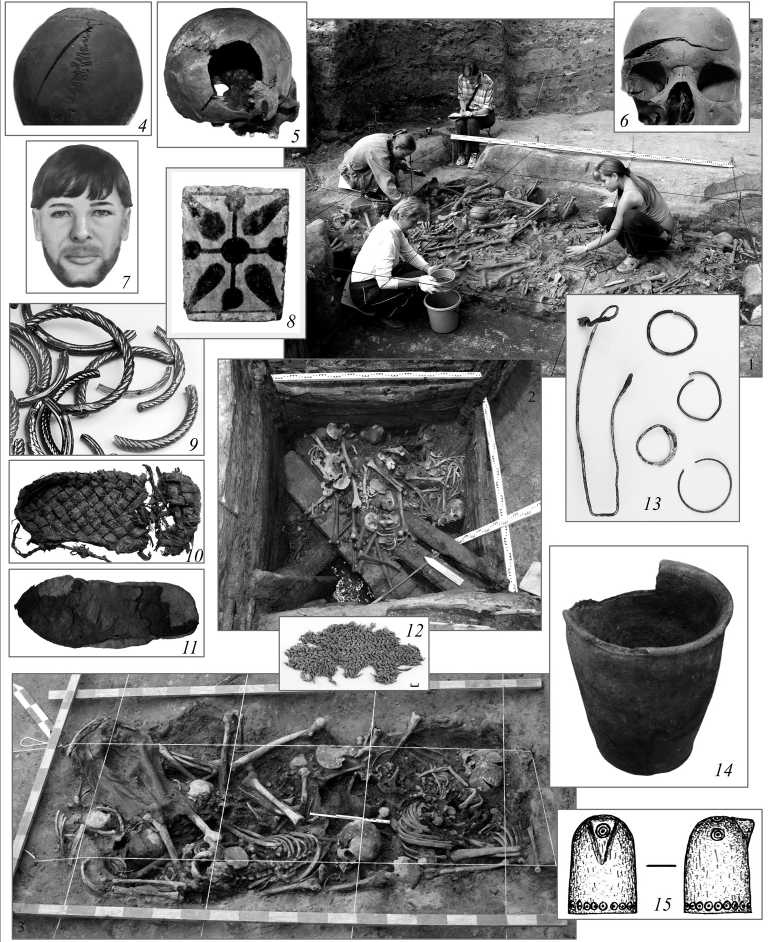

Датировка коллективных захоронений из Ярославля подтверждается и данными дендрохронологии, полученными для деталей конструкций подкле-тов сгоревших домов и колодца. Cогласно проведенным исследованиям3, эти постройки были возведены не позднее начала 1230-х гг. При анализе данных дендрохронологии стоит учитывать общую недолговечность деревянных сооружений в средневековой Руси. По данным Новгородской археологической экспедиции, средняя продолжительность бытования деревянной постройки составляет в среднем 30 лет. Редкие дома стояли без серьезной починки более полувека. Cоответственно, разгром города должен был произойти в интервале от 30-х до конца 40-х гг. XIII в. Единственное летописное свидетельство подобной катастрофы в этот период – нашествие Батыя на Русь и разгром многих русских городов в 1238 г.

Из каждого захоронения были отобраны образцы для радиоуглеродного датирования (кости людей и животных). По данным радиокарбонного анализа (с учетом возможностей метода), все они были совершены единовременно. Даты по 14C соотносятся с дендродатами из тех же сооружений и с датой летописного события – 1238 г. (рис. 4). В целом данные радиоуглеродного анализа дали сходную последовательность и не противоречат археологической страти-

Рис. 4. Данные радиоуглеродного датирования костей человека и животных из массовых захоронений

А. В. Мастыкова

«Бусы эпохи Великого переселения народов из “ королевского ” кургана Журань в Южной Моравии»

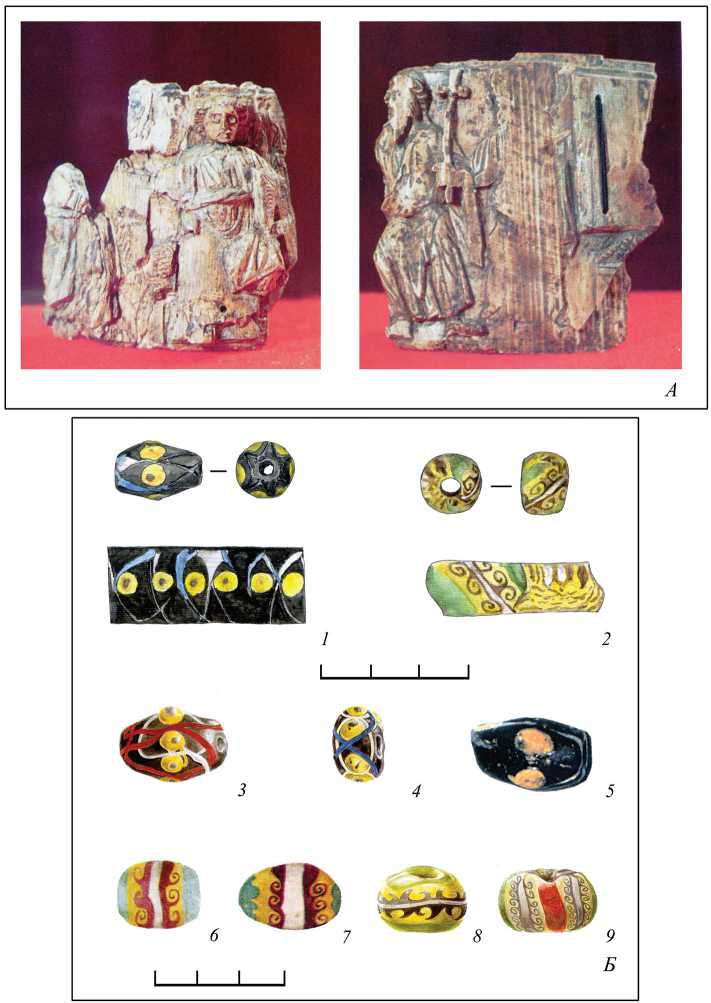

Рис. I. Часть погребального инвентаря камеры II и параллели ему

А – пиксида из слоновой кости (по: Poulik , 1995. Abb. A); Б – стеклянные бусы: 1, 2 – камера II кургана Журань; 3, 4 – могильники Гаммелин/Gammelin и Креммин/Kremmin; 5 – некрополь Сынтана де Муреш; 6, 7 – склеп в Керчи, 1853 г.; п. 19 некрополя Танаис, 1908 г.; 8, 9 – некрополь Дютшов/Dütschow ( 1, 2 – рисунки С. Л. Богаченко; 3, 4, 8, 9 – по: Erdrich, Voss , 1997. Taf. 2, 8, 11, 13, 14 ; 5 – по: Obiceiuri de port... 2005. Сat. P. 116; 6, 7 – по: Алексеева , 1982. Табл. 48, 55 ; 49, 53 )

А. В. Мастыкова

«Бусы эпохи Великого переселения народов из “ королевского ” кургана Журань в Южной Моравии»

Рис. II. Фрагменты сосудов из камеры II и их реконструкция (по: Tejral , 2009. Abb. 25)

Н. В. Терехова

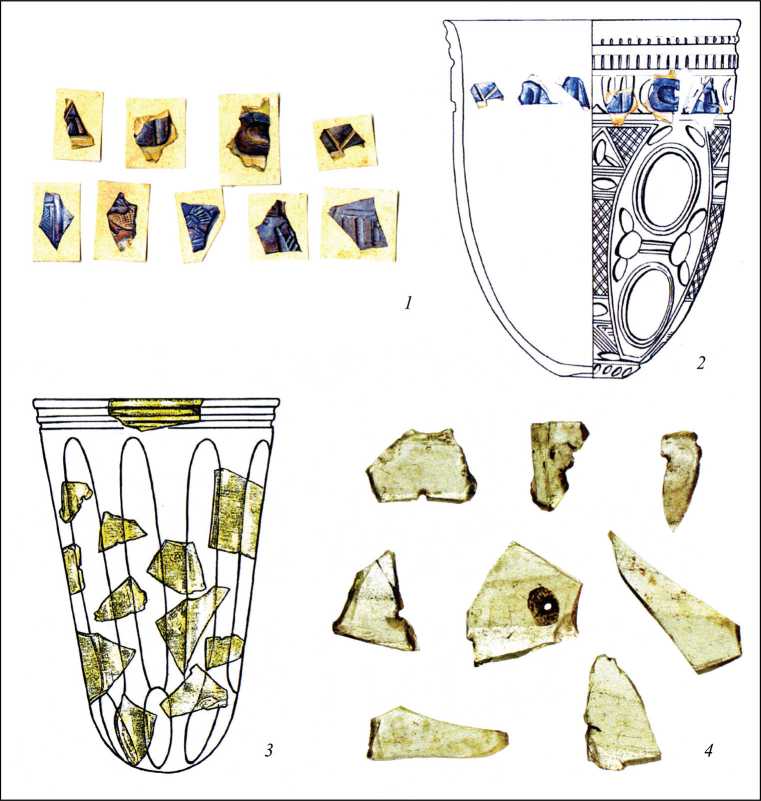

«Каменные бусы из цнинских могильников средневековой мордвы»

Рис. III. Каменные бусы из могильников цнинской мордвы

1 – п. 525 Крюковско-Кужновского мог.; 2 – п. 42 Пановского мог.; 3 – п. 89 Елизавет-Михайловского мог.; 4 – п. 207 Крюковско-Кужновского мог.; 5 – п. 143 Пановского мог.; 6 – п. 13 Серповского мог.; 7 – п. 7 Елизавет-Михайловского мог.; 8 – п. 441 Крюковско-Кужновского мог.; 9 – п. 17 Крюковско-Кужновского мог.; 10 – неизвестное погребение. ( 1–5 – сердолик; 6, 7 – янтарь; 8, 9 – горный хрусталь; 10 – гагат)

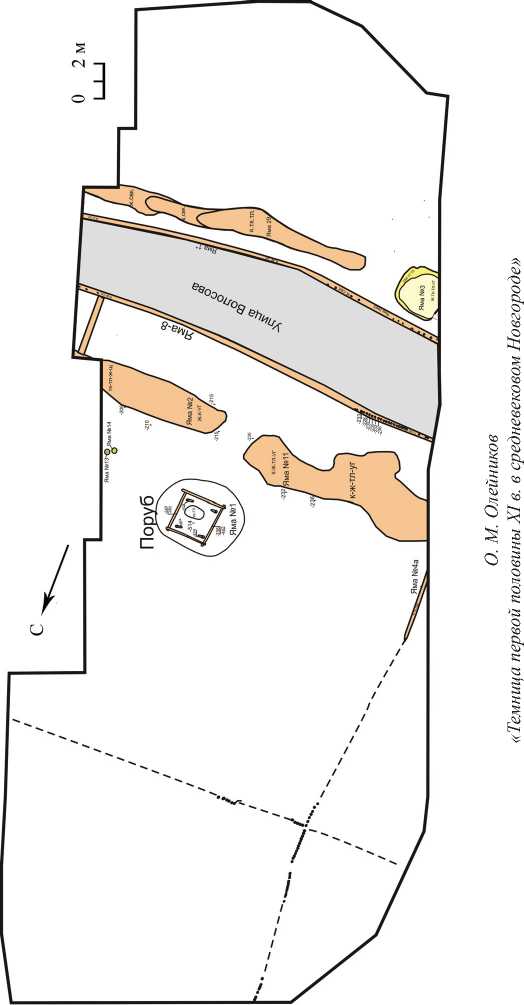

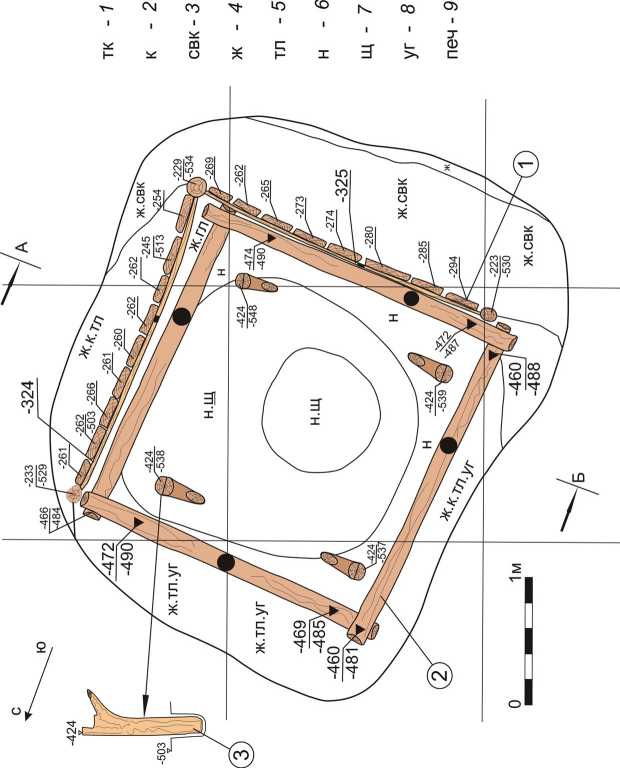

Рис. IV. Раскоп Десятинный 1. План сооружений первой половины XI в.

Рис. V. План ямы 1 («поруба») на уровне –480 см

1 – стены из досок поруба 1041 г.; 2 – сруб поруба 1044 г.; 3 – столб под лавку

Условные обозначения: 1 – темно-коричневая супесь; 2 – коричневая супесь; 3 – светло-коричневая супесь; 4 – желтый суглинок с глиной;

5 – тлен; 6 – навоз; 7 – щепа; 8 – уголь; 9 – печина

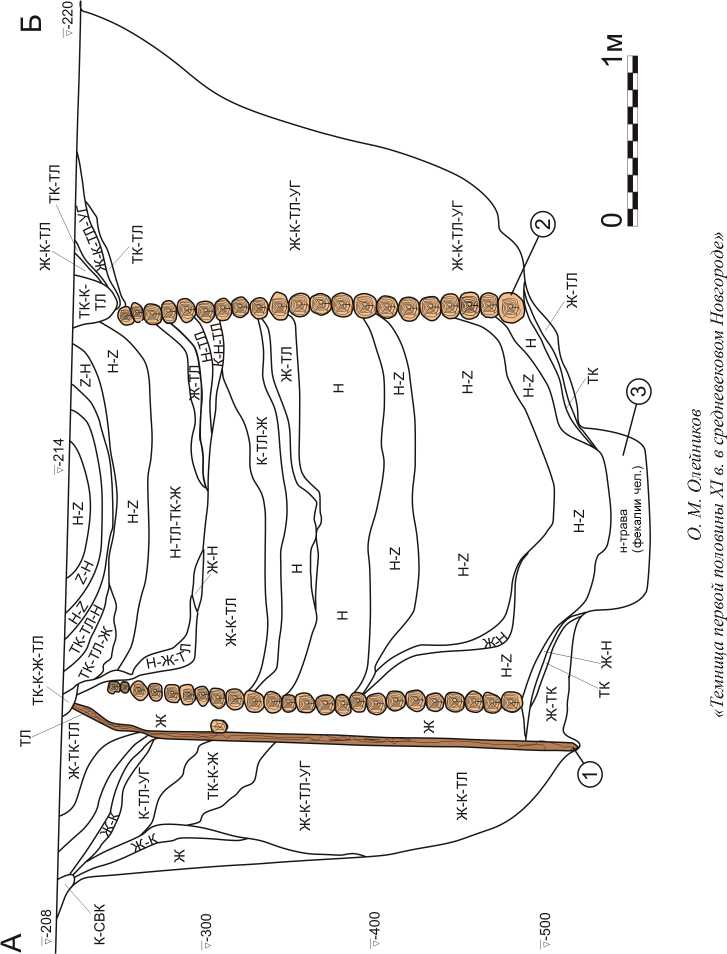

Рис. VI. Разрез ямы 1 («поруба») по линии А–Б. Вид с севера 1 – стены поруба 1041 г.; 2 – стены поруба 1044 г.; 3 – яма под отхожее место

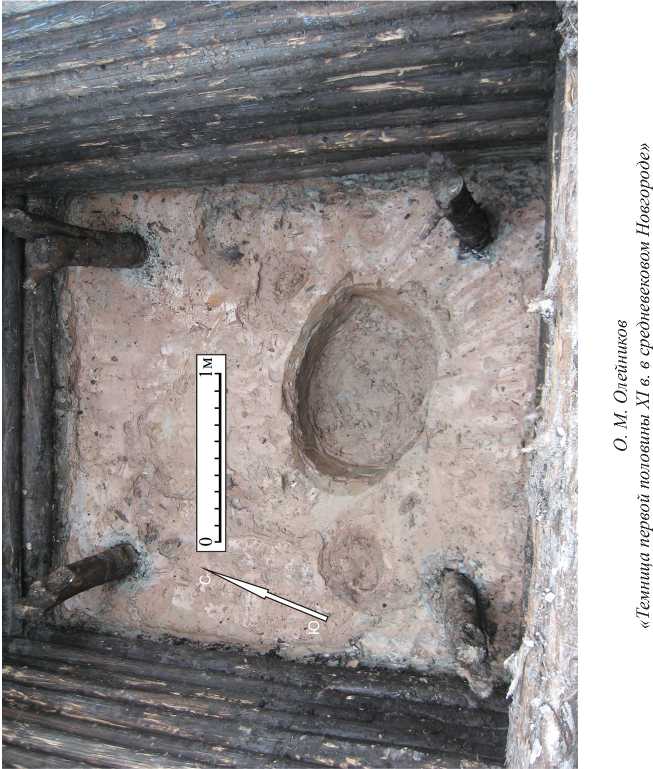

Рис. VII. Дно «поруба» 1044 г.

Н. Г. Самойлович

«Усадьба домонгольского времени в Конюшенном дворе Ростова Великого»

Рис. VIII. Находки в площади постройки 11/2

1 – бусина; 2, 3 – пломбы; 4, 9, 10 – перстни; 5, 6 – бусины стеклянные с наконечниками; 7, 8 – кресты нательные; 11–13 – пряжки; 14 – грузик; 15 – заготовка; 16, 17, 19, 20 – ножи; 18 – пуговица; 21 – гребень; 22, 23 – ключи; 24 – скребница ( 1–4, 8–15, 18 – цветной металл;

-

5, 6 – стекло и белый металл; 7 – дерево и белый металл; 16, 17, 19, 20, 22–24 – железо)

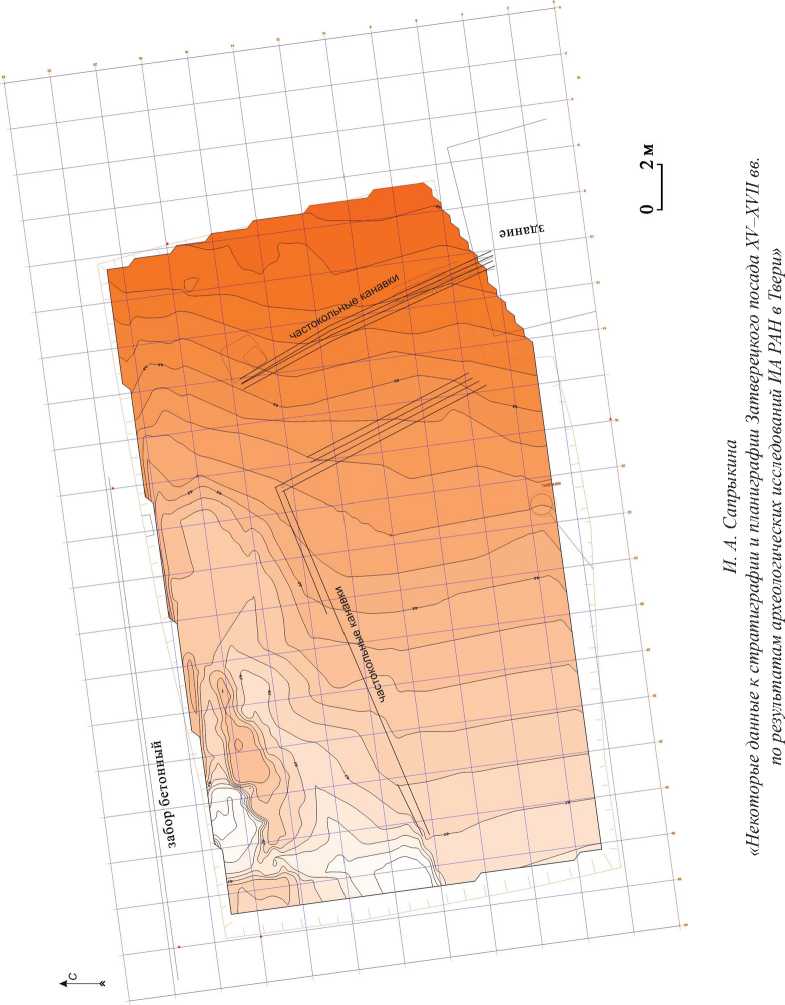

Рис. IX. Реконструкция палеорельефа на исследованном участке по Затверецкой набережной (д. 36, стр. 1) с нанесенными границами отдельных усадеб (реконструкция по выявленным частокольным линиям)

Рис. X. Сводный план

А. Н. Хохлов

«Топография города Твери XV–XVIII вв.: возможности археологических источников»

Рис. XI. Тверь, Загородский посад. Мостовая XVIII в. Раскопки А. В. Новикова (фото А. В. Новикова)

А. Н. Хохлов

«Топография города Твери XV–XVIII вв.: возможности археологических источников»

Рис. XII. Тверь, Загородский посад. Сводный план раскопа 17. Частокольные канавки, трассирующие улицы графии и датировкам артефактов по типологии. Радиоуглеродное датирование позволило получить независимый дополнительный источник для определения времени разгрома города.

Как мы уже упоминали, во всех девяти коллективных захоронениях были обнаружены кости животных. Всестороннее изучение этих остеологических материалов, включая оценку целостности костей и следов искусственного воздействия, показало, что они должны быть распределены по двум выборкам. Первая – это целые кости разных видов животных, составляющие полные скелеты или их значительные части. Вторая – фрагменты отдельных раздробленных костей разных видов со следами разрубов и погрызов собаками – так называемые кухонные остатки. Выявленные выборки отражают различный генезис останков животных и разные причины их попадания в санитарные захоронения.

Целые скелеты или их значительные части фиксируют категорию останков животных, погибших вместе с людьми во время разгрома Ярославля или умерших от ран и голода в опустевшем городе. При восстановлении жизненного пространства города трупы животных в санитарных целях могли быть захоронены вместе с останками людей, рядом с которыми они обнаруживались. Такие останки животных встречены в четырех захоронениях.

Кухонные же костные остатки относятся к категории мусорных отбросов городского культурного слоя, которым были засыпаны санитарные захоронения. И они есть во всех таких захоронениях.

В итоге, останки животных из санитарных погребений дают два блока информации: во-первых, о животных, находившихся на территории города в момент его разгрома, и во-вторых – о пищевых предпочтениях городского населения как на момент его гибели, так и в более ранний хронологический период.

Aнализ видового состава животных раскрывает эту информацию. В четырех из девяти санитарных захоронений вместе с останками людей были обнаружены остатки целых скелетов 40 особей пяти видов домашних животных, одного благородного оленя, а также шести крупных ловчих птиц двух видов (сокол-балобан и ястреб-тетеревятник), которые погибли, по-видимому, одновременно с защитниками Ярославля.

Можно утверждать, что во время нападения на территории города находились взрослые коровы с телятами, молодые телочки, свиньи, овцы, собаки и лошади. Для крупного рогатого скота по останкам 18 особей зафиксированы два факта: 1) возраст большей части коров от 4 до 10 лет и 2) присутствие вместе с ними новорожденных телят, что отражает молочную эксплуатацию этого вида. Cвиньи (6 взрослых и полувзрослых особей) и овцы (2 особи) также могли быть в городском дворовом хозяйстве.

A вот лошади (9 особей), среди которых шесть определены как жеребцы, вряд ли были обычными сельскохозяйственными, транспортными или гужевыми животными. Более вероятно, что обнаружены останки верховых лошадей. Косвенно об этом свидетельствуют результаты определения их возраста и роста, а также развитый рельеф для прикрепления мышц и отсутствие следов травм на костях конечностей, типичных для тягловых животных.

Выделяется крупный жеребец (150 см в холке) 6–7 лет. Остальные жеребцы характеризовались сходными средними размерами и возрастом старше 10 лет.

К такому возрасту обучение лошадей обычно уже заканчивают, а их физическая форма остается еще оптимальной. Из этой группы, на первый взгляд, выпадает старая и маленькая ростом кобыла (115 см в холке). Но именно к ее скелету отнесен шейный позвонок с прижизненной травмой. Вероятно, обстоятельства, при которых получена эта травма, были таковы, что лошадь не только вылечили, но и заботились о ней долгие годы: она дожила до преклонного возраста (не менее 30 лет). Обсуждая назначение обнаруженных лошадей как верховых, стоит напомнить, что практически все верховые кони в то время готовились и использовались для боевых действий.

Остатки скелета самки благородного оленя, а также шести ловчих птиц, погибших при разгроме города, являются свидетельством возможного существования на территории древнего Ярославля «зверинца» и соколиного двора.

Кухонные костные отбросы из заполнения санитарных погребений включают более обширный видовой спектр животных, среди которых есть и домашние мясные виды, и охотничьи трофеи, и домашние куры, и рыба. Но предпочтение явно отдавалось мясу домашних копытных, и прежде всего говядине и свинине.

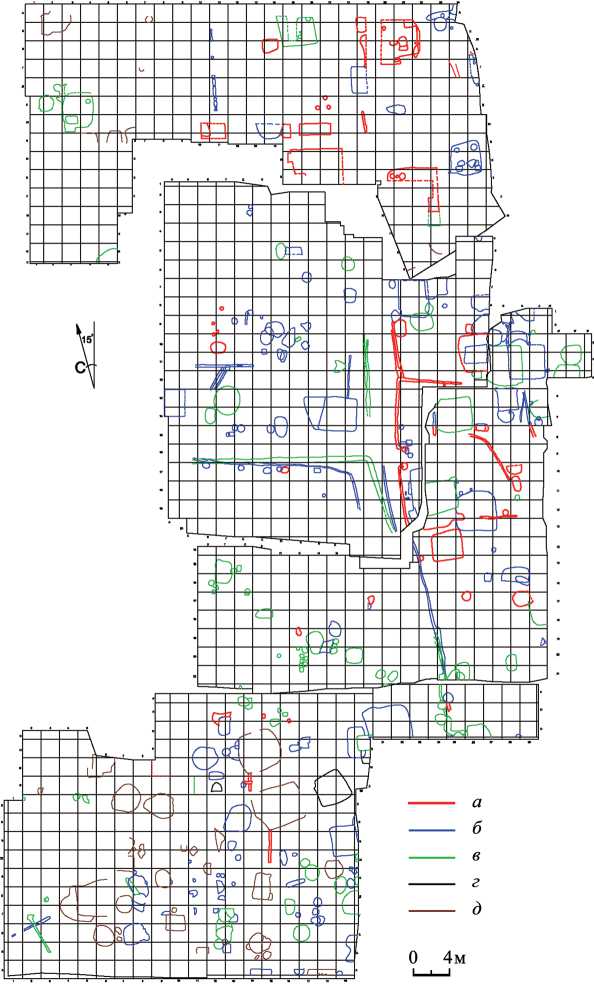

Всего из 5 коллективных захоронений отобрано около 150 образцов костей для изотопного анализа, для которых получены данные δ13C и δ15N. В выборке представлены образцы костей как людей (женщин, мужчин и детей), так и различных животных – домашних (коров, лошадей, свиней, собак) и диких (бобра).

Методика обработки

Костные остатки были подвергнуты соответствующей обработке, чтобы очистить образцы и убрать вторичные изменения, выраженные в образовании вторичных карбонатов при окислении костного вещества под действием грунтовых вод.

Для большинства исследуемых образцов одновременно использовались две методики их подготовки для масс-спектрометрических измерений.

Первая – без выделения коллагена.

-

1. Для определения содержания 15N костные образцы тщательно промываются щеткой под проточной водой и далее идут на определение.

-

2. Для определения 13C костные образцы заливаются 3-процентным раствором соляной кислоты (HCl) на 1 сутки, затем промываются в течение 2 часов и высушиваются в сушильном шкафу. После этого в образцах определяется содержание изотопов 15N и 13C отдельно.

Вторая методика заключается в выделении коллагена с последующим измерением в нем содержания изотопов 15N и 13C.

Выделение коллагена проводится по традиционной методике Aрсланова (1987. C. 137–143): костные образцы размягчаются в 3-процентном растворе соляной кислоты (HCl) при охлаждении примерно до 0ºC, затем промываются дистиллированной водой и заливаются на сутки 1-процентным раствором щелочи (NaOH). Затем образец промывается дистиллированной водой, нагревается в слабокислом растворе соляной кислоты, при этом кость размягчается и раство- ряется. Раствор очищается от загрязнений путем центрифугирования. Осадок (коллаген) выпаривается и используется для анализов.

Опыт работ показал, что для получения корректных данных по углероду совершенно необходимо освободить образец от примеси вторичных карбонатов, поскольку без этой процедуры валовой анализ показывает необычно изотопнотяжелый углерод. Напротив, для определения изотопного состава азота такая кислотная обработка крайне нежелательна, поскольку азот содержится главным образом в коллагене, а не в апатите костной ткани и не во вторичных карбонатах. Обработка костных образцов кислотами приводит к частичному растворению коллагена и неконтролируемому фракционированию изотопов азота, поэтому для измерения азота обработка заключалась только в отмывке образцов в дистиллированной воде и последующей сушке.

Aнализ изотопного состава углерода и азота выполнен при помощи масс-спектрометра Thermo Finnigan Delta V с элементным анализатором CE/EA-1112. Типичные навески вещества – 0,2–0,4 мг на углерод и 0,5–1 мг на азот. В качестве изотопных стандартов использовались: на углерод USGS24 (графит) и IAEA-CH-7 (полиэтилен), на азот IAEA-N-2 (NH4)2SO4. При замерах стандарт измерялся через каждые четыре образца. Воспроизводимость стандартов (2σ): δ13C ± 0,05‰, δ15N ± 0,1‰. Точность анализа составляла: δ13C ± 0,1 ‰, δ15N±0,2‰.

Результаты исследования

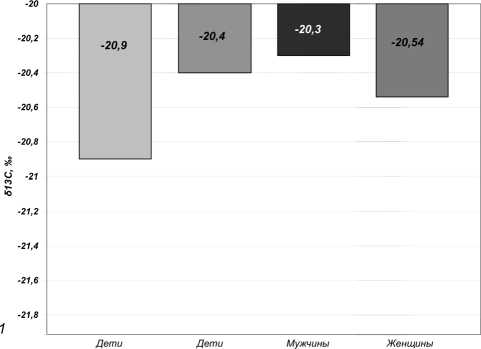

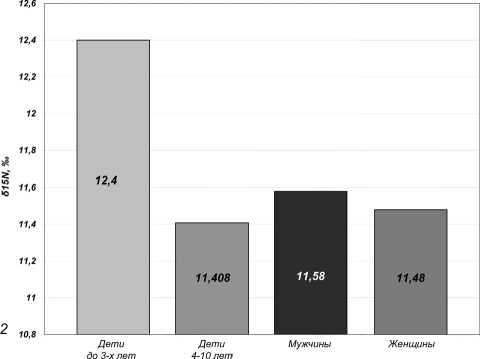

Для древних ярославцев были определены показатели изотопного содержания в виде – δ13C и δ15N, которые обычно используются с целью определения доли растительной и животной пищи в усредненном рационе питания людей на протяжении последних лет их жизни.

Разброс по углероду для всей исследованной выборки из пяти мест компактного погребения останков оказался стабильным. Он соответствует величине около – 20,03 ± 0,1 ‰ (промилле), что указывает на смешанный рацион с участием растений умеренного пояса с малой долей зерновых культур, а также присутствие мяса местных наземных травоядных животных.

Данные о накоплении изотопа 15N позволяют судить о мере обогащения рациона питания белками, а среди них – о преобладании мяса наземных или водных животных различных трофических уровней ( van der Merwe , 1989). Cледует отметить, что индивидуальная изменчивость показателей по тяжелому изотопу азота более высока, чем по изотопу углерода. Вероятно, эта тенденция связана с большими различиями индивидуальных рационов именно по белковому компоненту. Величина δ15N составляет 11,81 ± 0,72 ‰, это указывает на то, что основой белкового питания было мясо наземных млекопитающих. Редкие индивиды со значениями δ15N, превышающими 13‰, вероятно, регулярно употребляли в пищу речную рыбу.

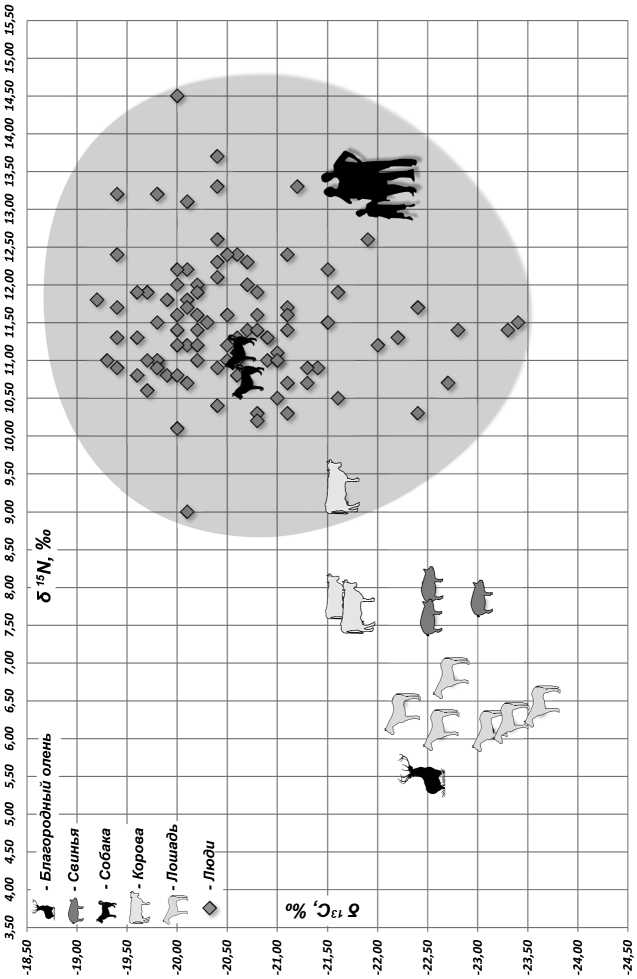

Cопоставление средних величин изотопных показателей для различных локаций показывает, что полученные данные соответствуют единой структуре питания изученного населения в целом (рис. 5).

до 3-х лет 4-10 лет

Рис. 5. Стабильные изотопы углерода 13С и азота 15N в костной ткани индивидов из коллективных захоронений в Ярославле (XIII в.). Средние значения

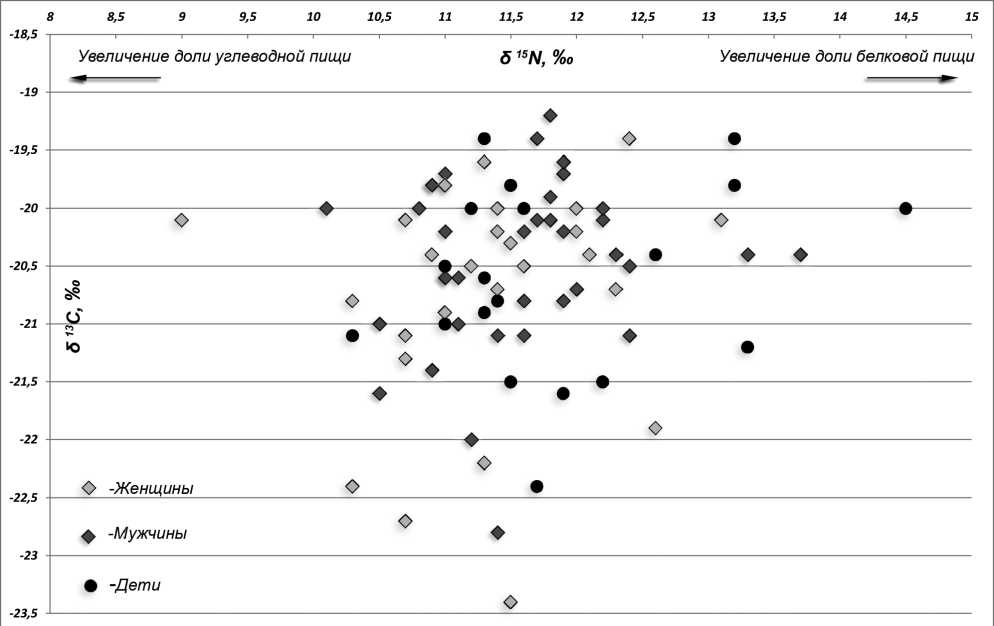

Результаты изотопного анализа не показали различий в структуре питания мужчин и женщин (рис. 6): гендерные различия в традициях питания древнерусского города отсутствовали.

Величина δ15N для костной ткани детей возраста грудного вскармливания (в среднем до 2 лет) помогает представить уровень фракционирования изотопа для индивидов с преимущественно белковой пищей. Величина показателя для детей в возрасте до 2–3 лет составляет около 12,7 ‰, что несколько выше, чем для взрослого населения. Однако различия находятся в пределах единого трофического уровня, что позволяет предполагать достаточно высокую удельную долю мясной пищи в рационе средневековых жителей города.

Как отмечалось выше, проведена методическая работа по сопоставлению результатов определения изотопов в образцах с выделением коллагена

Рис. 6. Соотношение стабильных изотопов азота 15N и углерода 13С в костях детей до 3 лет, женщин и мужчин из коллективных захоронений в Ярославле (XIII в.).

Индивидуальные значения, полученные по методике с выделением коллагена и недеминерализованной костной ткани. Полученные результаты не показали статистически значимых расхождений. Это вызывает известные вопросы, т. к. факт систематического расхождения изотопных показателей для углерода, определяемых по коллагену и по апатиту, неоднократно демонстрировался (см., напр.: Tykot, 2006). Причем величина этого расхождения, оцениваемая по углероду, зависит от того, насколько в рационе исследуемых преобладает пища или животного происхождения (тогда это расхождение не более 3–4 %), или растительного (до 7 %) (Ibid.). Вопрос остается открытым и будет прояснен лишь в результате дальнейших исследований.

Проведенный анализ показал, что каждодневная трапеза ярославцев была разнообразна. Они не испытывали недостатка в белковой пище, как было, например, показано для ряда регионов сельской местности Русского Cевера ( Бу-жилова , 2005).

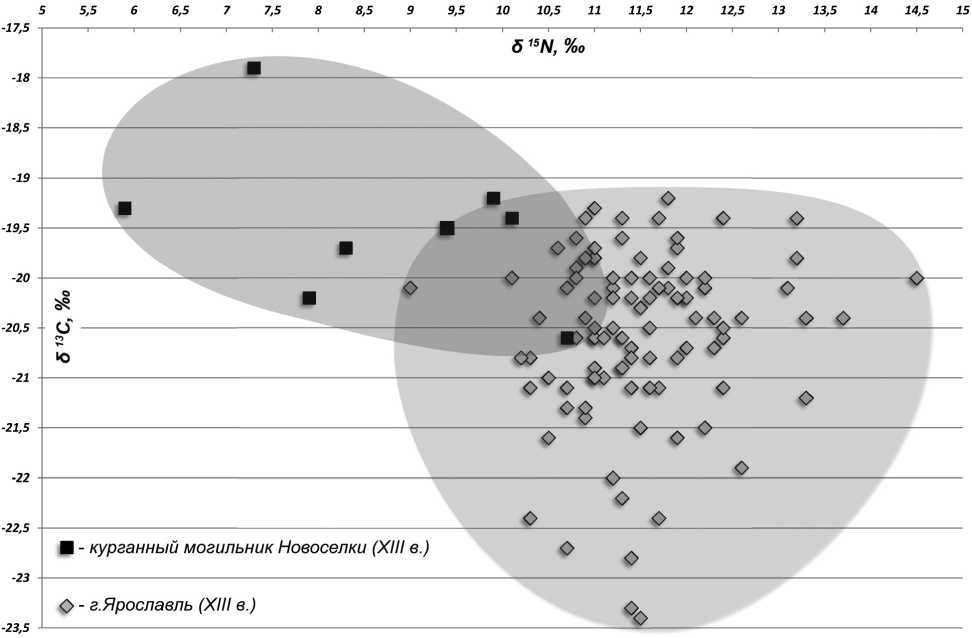

Данные, полученные по средневековым ярославцам, были сопоставлены с данными, характеризующими питание средневекового сельского населения сопредельного региона (Московская обл.). Это синхронный (XIII в.) курганный могильник Новоселки, в котором захоранивались жители расположенного неподалеку, на берегу р. Клязьма, небольшого поселения. Данные δ13C и δ15N были получены для 14 образцов костной ткани мужчин и женщин. Полученные для курганного могильника Новоселки значения разительно отличаются от ярославских, прежде всего, низкими показателями тяжелого азота, что

Рис. 7. Индивидуальные значения показателей содержания тяжелых изотопов углерода и азота в костной ткани индивидов из Ярославля и из некрополя Новоселки (XIII в.) и курганного могильника Новоселки (XIII в.), полученные по методике с выделением коллагена указывает на преимущественно растительную пищу (рис. 7). Также можно отме-титьдваобстоятельства: болеевыраженныегендерныеразличияиболеевысокую индивидуальную изменчивость. Последнее, возможно, связано с тем, что выборка образцов из Новоселок пока довольно невелика.

Был также исследован изотопный состав углерода и азота в коллагене трубчатых костей домашних животных (свиней, коров, лошади и собаки) из коллективных захоронений в Ярославле.

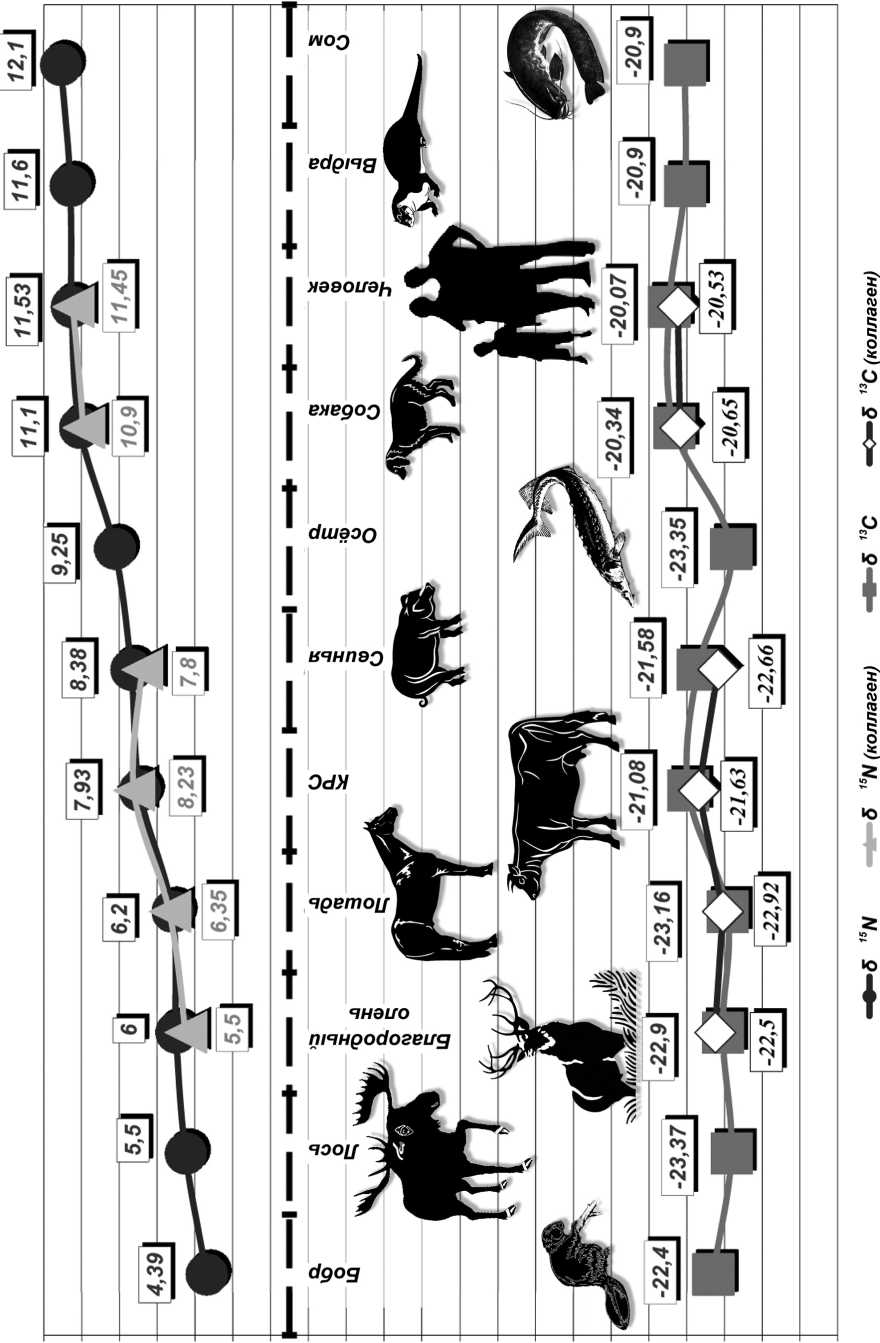

Для сравнительного анализа необходимо было иметь точку отсчета, фиксировавшую специализированную диету какого-нибудь дикого животного, для которого исключено влияние условий содержания. Таким животным в ярославской коллекции стал бобр. Cоотношение изотопов в костях бобра из Ярославля оказалось соответствующим теоретически ожидаемым – оно отражает диету специализированного древесноядного животного умеренной зоны, каковым и является этот вид. Полученное для его костей минимальное значение δ15N (+ 4,39 ‰) и становится точкой отсчета для рассмотрения результатов по остальным видам (рис. 8).

Домашние копытные – коровы и лошадь – также оправдали теоретические ожидания. Изотопный состав их костей по средним значениям соответствует травоядным животным умеренной зоны: количество азота у них повышается примерно в два раза по сравнению с бобром. Но данные по конкретным особям этих видов показали любопытные аномалии в их диете. Один образец

Рис. 8. Сравнение средних значений содержания стабильных изотопов азота 15N и углерода 13С в костях разных видов животных и человека из коллективных захоронений в Ярославле (XIII в.), полученных по двум разным методикам

Рис. 9. Соотношение стабильных изотопов азота 15N и углерода 13С в костях человека и разных видов животных из коллективных захоронений в Ярославле (XIII в.). Индивидуальные значения, полученные по методике с выделением коллагена кости лошади обозначил достаточно низкие значения изотопов и азота, и углерода (δ13C –23,16 ‰; δ15N +6,35 ‰). Такие показатели свидетельствуют о явном недостатке белка в питании этой особи. Иными словами, в корме этого животного должны были преобладать травы или даже ветки деревьев, а не зерно. A для одной из коров изотопный анализ показал, напротив, явный избыток белка в пищевом рационе: отклонение величины δ15N составляет +9,66 ‰, что считается более типичным уже для всеядных животных. У копытных животных повышение азота может быть связано или с повышенной долей в рационе зерновых культур, или с присутствием белковых добавок (например, в виде грибов и пр.).

Cредние показатели δ13C (–21,26 ‰) и δ15N (+8,38 ‰) по костям свиней достоверно указывают на явное преобладание растительной пищи в рационе большей части этих животных, несмотря на их всеядность. Предполагалось, что по стабильным изотопам диета свиней окажется более близкой к пищевому потреблению людей. Но в средневековом Ярославле свиней, по-видимому, обычно кормили запаренной травой, что и отразилось на их сравнительно небольших размерах и упитанности. Это объясняет, почему реконструируемые по промерам костей мелкие свиньи Ярославля едва достигали веса в 40 кг. В то же время, для одной из свиней выявлено непропорционально высокое значение тяжелого изотопа азота δ15N (+6,75 ‰), которое можно объяснить присутствием мясных или, скорее, рыбных отходов в ее питании.

Диета, наиболее близкая к человеческой, обнаружена у собак (рис. 9). Однако в пище одной из собак содержание белка явно превосходило то количество, которое она бы получала, питаясь исключительно мясными отбросами и костями домашних копытных – свиней, коров и лошадей. Можно предполагать значимый вклад в ее рацион рыбных отбросов.

И в заключение стоит подчеркнуть, что сходные значения по тяжелому углероду, характеризующие кости животных и человека, указывают, главным образом, на проживание этих живых организмов на одном и том же экологическом фоне, соответствующем климатическим условиям лесной полосы, близким к современным по степени увлажненности.

ЛИТЕРAТУРA

Арсланов Х. А. , 1987. Радиоуглерод: геохимия и геохронология. Л.

Бужилова А. П. , 2005. Homo sapiens: История болезни. М.

Гончарова Н. Н., Бужилова А. П. , 2007. Aнтропологические исследования останков из коллективного погребения XIII века // Aрхеология: история и перспективы: Cб. ст. 3-й межрегион. конф. Ярославль.

Даркевич В. П., Борисевич Г. В. , 1995. Древняя столица Рязанской земли. М.

Дяденко В. Д. , 1968. Разведки и наблюдения за земляными работами в Киеве // Aрхеологические исследования на Украине в 1967 г. Киев.

Осипов Д. О., Фараджева Н. Н. , 2007. Отчет «Охранные архитектурно-археологические исследования на месте воссоздания Успенского собора в г. Ярославле в 2006 г.» // Aрхив ИA. Р-1. № 26954.

Хвойко В. В. , 1908. Раскопки в Десятинной церкви // ИAК. Прибавл. к т. 2. CПб.

Хойковский И. А. , 1893. Раскопки великокняжеского двора древнего града Киева, произведенные весною 1892 г. Киев.

Энговатова А. В. , 2008. Отчет об охранных археологических раскопках в г. Ярославле на месте строительства отеля Мэриотт (Волжская набережная, д. 1) в 2007 г. // Aрхив ИA. Б/н.

Энговатова А. В. , 2009. Отчет об охранных археологических раскопках в г. Ярославле по адресу Волжская набережная, д. 1 в 2008 г. // Aрхив ИA. Б/н.

Энговатова А. В., Осипов Д. О, Фараджева Н. Н., Бужилова А. П., Гончарова Н. Н. , 2009. Массовые средневековые захоронения в Ярославле: анализ археологических и антропологических материалов // РA. № 2.

Alexandrovskiy A. L., Alexandrovskaya E. I., Zhilin M. I., van der Plicht J. , 2009. Mesolithic human bones from the upper Volga basin: radiocarbon and trace elements // Radiocarbon. Vol. 51. № 2.

Ambrose S. H. , 1990. Preparation and characterization of bone and tooth collagen for isotopic analysis // Journal of Archaeological Science. 17.

Ambrose S. H. , 1991. Effects of diet, climate and physiology on nitrogen isotope abundances in terrestrial foodwebs // Journal of Archaeological Science. 18.

Bocherens H., Fizet M., Mariotti A., Olive C., Bellon G., Billou D. , 1991. Application de la Biochemie Isotopique (13C, 15N) a la Determination du Règime Alimentaire des Populations Humaines et Ani-males Durant les Pèriodes Antiques et Mèdièvale // Archives des Sciences. Genève. 44.

Bocherens H., Mashkour M., Drucker D. G., Moussa I., Billiou D. , 2006. Stable isotope evidence for palaeodiets in southern Turkmenistan during Historical period and Iron Age // Journal of Archaeological Science. 33 (2).

Buzhilova A., Goncharova N. , 2009. A mass grave from Medieval Russian town: the anthropological evidence of a social catastrophe // Vers une anthropologie des catastrophes: Actes des 9e journees d’antropologie de Valbonne.

Buzhilova A., Goncharova N., Engovatova A. , 2008. Mass graves from Medieval Russian town: bio-cultural context of remains // 17th Paleopathological Association Meeting «Diseases in the Past» (Copenhagen, Denmark, 25–27th August): Abstracts.

DeNiro M. J. , 1985. Postmortem preservation and alteration of in vivo bone collagen isotope ratios in relation to palaeodietary reconstruction // Nature. 317 (6040).

DeNiro M. J. , 1987. Stable isotopes and archaeology // American Scientist. 75.

DeNiro M. J., Epstein S. , 1978. Influence of diet on distribution of carbon isotopes in animal // Geochimica et Cosmochimica Acta. 42.

DeNiro M. J., Epstein S. , 1981. Influence of diet on distribution of nitrogen isotopes in animal // Geochimica et Cosmochimica Acta. 45.

Herrscher E., Bocherens H., Valentin F., Colardelle R. , 2001. Comportements alimentaire au Moyen Âge à Grenoble: application de la biogèochemie isotopique à la nècropole Saint-Laurent (XIIIe – XVe siècles, Iserère, France) // Comptes Rendus de l’Acadèmies des Sciences. Ser. III: Sciences de la Vie. 324.

Higham T. F. G., Jacoby R. M., Bronk Ramsey C. , 2006. AMS radiocarbon dating of ancient bone using ultrafiltration // Radiocarbon. Vol. 48.

Jørkov M. L., Heinemeier J., Lynnerup N. , 2007. Evaluating bone collagen extraction methods for stable isotope analysis in dietary studies // Journal of Archaeological Sciences. 34.

van der Merwe N. J. , 1989. Natural variation in the 13C concentration and its effect on environmental reconstruction using 13C/12C ratios in animal bones // The Chemistry of Prehistoric Human Bone / Ed. T.D. Price. Cambridge University Press.

Minagava M., Wada E. , 1984. Stepwise enrichment of 15N along food chains: further evidence and relation between δ15N and animal age // Geochimica et Cosmochimica. 48 (5).

Műlder G., Richards M. P. , 2005. Fast or feast: reconstructing diet in later medieval England by stable isotope analysis // Journal of Archaeological Sciences. 32.

Pollet C., Katzenberg M. A. , 2003. Reconstruction of the diet in a medieval monastic community from the coast of Belgium // Journal of Archaeological Science. 30.

Richards M. P., Fuller B. T., Molleson T. I. , 2006. Stable isotope palaeodietary study of humans and fauna from the multi-period (Iron Age, Viking and Late Medieval) site of Newark Bay, Orkney // Journal of Archaeological Science. 33.

Shishlina N. I., Zazovskaya E. P., van der Plicht J., Hedges R. E. M., Sevastyanov V. S., Chichagova O. A. , 2009. Palaeoecology, subsistence, and 14C chronology of the Eurasian Caspian steppe Bronze Age // Radiocarbon. Vol. 51. № 2.

van Strydonck M., Ervynck А., Vandenbruaene М., Boudain M. , 2009. Anthropology and 14C analysis of skeletal remains from relic shrines: An unexpected source of information for Medieval archaeology // Radiocarbon. Vol. 51. № 2.

Thompson A. H., Richards M. P., Shortland A., Zakrzewski S. R. , 2005. Isotopic palaeodiet studies of ancient Egyptian fauna and humans // Journal of Archaeological Science. 32 (3).

Tykot R. H. , 2006. Isotope analyses and the histories of maize // History of Maize. Academic Press.

Yonder C. J. , 2006. The Late Medieval agrarian crisis and Black Death plague epidemic in Medieval Denmark: a paleopathological and paleodietary perspective: Dissertation. Texas A&M University.

М. Б. Медникова, A. В. Энговатова, Т. Ю. Шведчикова, И. К. Решетова, Е. Е. Васильева

«ДЕТИ CМУТНОГО ВРЕМЕНИ»: НОВЫЕ ДAННЫЕ О КAЧЕCТВЕ ЖИЗНИ В Г . ЯРОCЛAВЛЕ XVI–XVII BB .

ПО AНТРОПОЛОГИЧЕCКИМ МAТЕРИAЛAМ

ИЗ РACКОПОК ДЕТCКИX ПОГРЕБЕНИЙ1

M. B. Mednikova, A. V. Engovatova, T. Yu. Shvedchikova, I. K. Reshetova, E. E. Vasilyeva. «Interlunation children»: New data on the quality of life in Yaroslavl in the 16th – 17th cc. according to the anthropological materials from children burials

Список литературы Коллективные захоронения в Ярославле. Реконструкция системы питания на основе результатов изотопного анализа

- Арсланов Х. А., 1987. Радиоуглерод: геохимия и геохронология. Л.

- Бужилова А. П., 2005. Homo sapiens: История болезни. М.

- Гончарова Н. Н., Бужилова А. П., 2007. Антропологические исследования останков из коллективного погребения XIII века//Археология: история и перспективы: Сб. ст. 3-й межрегион. конф. Ярославль.

- Даркевич В. П., Борисевич Г. В., 1995. Древняя столица Рязанской земли. М.

- Дяденко В. Д., 1968. Разведки и наблюдения за земляными работами в Киеве//Археологические исследования на Украине в 1967 г. Киев.

- Осипов Д. О., Фараджева Н. Н., 2007. Отчет «Охранные архитектурно-археологические исследования на месте воссоздания Успенского собора в г. Ярославле в 2006 г.»//Архив ИА. Р-1. № 26954.

- Хвойко В. В., 1908. Раскопки в Десятинной церкви//ИАК. Прибавл. к т. 2. СПб.

- Хойковский И. А., 1893. Раскопки великокняжеского двора древнего града Киева, произведенные весною 1892 г. Киев.

- Энговатова А. В., 2008. Отчет об охранных археологических раскопках в г. Ярославле на месте строительства отеля Мэриотт (Волжская набережная, д. 1) в 2007 г.//Архив ИА. Б/н.

- Энговатова А. В., 2009. Отчет об охранных археологических раскопках в г. Ярославле по адресу Волжская набережная, д. 1 в 2008 г.//Архив ИА. Б/н.

- Энговатова А. В., Осипов Д. О, Фараджева Н. Н., Бужилова А. П., Гончарова Н. Н., 2009. Массовые средневековые захоронения в Ярославле: анализ археологических и антропологических материалов//РА. № 2.

- Alexandrovskiy A. L., Alexandrovskaya E. I., Zhilin M. I., van der Plicht J., 2009. Mesolithic human bones from the upper Volga basin: radiocarbon and trace elements//Radiocarbon. Vol. 51. № 2.

- Ambrose S. H., 1990. Preparation and characterization of bone and tooth collagen for isotopic analysis//Journal of Archaeological Science. 17.

- Ambrose S. H., 1991. Effects of diet, climate and physiology on nitrogen isotope abundances in terrestrial foodwebs//Journal of Archaeological Science. 18.

- Bocherens H., FizetM., Mariotti A., Olive C., Bellon G., Billou D., 1991. Application de la Biochemie Isotopique (13C, 15N) a la Determination du Regime Alimentaire des Populations Humaines et Animales Durant les Periodes Antiques et Medievale//Archives des Sciences. Geneve. 44.

- Bocherens H., Mashkour M., Drucker D. G., Moussa I., Billiou D., 2006. Stable isotope evidence for palaeodiets in southern Turkmenistan during Historical period and Iron Age//Journal of Archaeological Science. 33 (2).

- Buzhilova A., Goncharova N., 2009. A mass grave from Medieval Russian town: the anthropological evidence of a social catastrophe//Vers une anthropologie des catastrophes: Actes des 9e journees d'antropologie de Valbonne.

- Buzhilova A., Goncharova N., Engovatova A., 2008. Mass graves from Medieval Russian town: biocultural context of remains//17th Paleopathological Association Meeting «Diseases in the Past» (Copenhagen, Denmark, 25-27th August): Abstracts.

- DeNiro M. J., 1985. Postmortem preservation and alteration of in vivo bone collagen isotope ratios in relation to palaeodietary reconstruction//Nature. 317 (6040).

- DeNiro M. J., 1987. Stable isotopes and archaeology//American Scientist. 75.

- DeNiro M. J., Epstein S., 1978. Influence of diet on distribution of carbon isotopes in animal//Geochimica et Cosmochimica Acta. 42.

- DeNiro M. J., Epstein S., 1981. Influence of diet on distribution of nitrogen isotopes in animal//Geochimica et Cosmochimica Acta. 45.

- Herrscher E., Bocherens H., Valentin F., Colardelle R., 2001. Comportements alimentaire au Moyen Age a Grenoble: application de la biogeochemie isotopique a la necropole Saint-Laurent (XIIIe -XVe siecles, Iserere, France)//Comptes Rendus de l'Academies des Sciences. Ser. III: Sciences de la Vie. 324.

- Higham T. F. G., Jacoby R. M., BronkRamsey C., 2006. AMS radiocarbon dating of ancient bone using ultrafiltration//Radiocarbon. Vol. 48.

- Jorkov M. L., Heinemeier J., Lynnerup N., 2007. Evaluating bone collagen extraction methods for stable isotope analysis in dietary studies//Journal of Archaeological Sciences. 34.

- van der Merwe N. J., 1989. Natural variation in the 13C concentration and its effect on environmental reconstruction using 13C/12C ratios in animal bones//The Chemistry of Prehistoric Human Bone/Ed. T.D. Price. Cambridge University Press.

- Minagava M., Wada E., 1984. Stepwise enrichment of 15N along food chains: further evidence and relation between δ15Ν and animal age//Geochimica et Cosmochimica. 48 (5).

- Mulder G., Richards M. P., 2005. Fast or feast: reconstructing diet in later medieval England by stable isotope analysis//Journal of Archaeological Sciences. 32.

- Pollet C., Katzenberg M. A., 2003. Reconstruction of the diet in a medieval monastic community from the coast of Belgium//Journal of Archaeological Science. 30.

- Richards M. P., Fuller B. T., Molleson T. I., 2006. Stable isotope palaeodietary study of humans and fauna from the multi-period (Iron Age, Viking and Late Medieval) site of №wark Bay, Orkney//Journal of Archaeological Science. 33.

- Shishlina N. I., Zazovskaya E. P., van derPlicht J., Hedges R. E. M., Sevastyanov V. S., Chichagova O. A., 2009. Palaeoecology, subsistence, and 14C chronology of the Eurasian Caspian steppe Bronze Age//Radiocarbon. Vol. 51. № 2.

- van Strydonck M., Ervynck А., Vandenbruaene М., Boudain M., 2009. Anthropology and 14C analysis of skeletal remains from relic shrines: An unexpected source of information for Medieval archaeology//Radiocarbon. Vol. 51. № 2.

- Thompson A. H., Richards M. P., Shortland A., Zakrzewski S. R., 2005. Isotopic palaeodiet studies of ancient Egyptian fauna and humans//Journal of Archaeological Science. 32 (3).

- Tykot R. H., 2006. Isotope analyses and the histories of maize//History of Maize. Academic Press.

- Yonder C. J., 2006. The Late Medieval agrarian crisis and Black Death plague epidemic in Medieval Denmark: a paleopathological and paleodietary perspective: Dissertation. Texas A&M University.