Комбинация интрамедуллярного и накостного остеосинтеза при сочетании переломов проксимального отдела и диафиза большеберцовой кости

Автор: Малышев Евгений Евгеньевич, Павлов Дмитрий Викторович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты комбинированного интрамедуллярного и накостного остеосинтеза при сочетании внутрисуставных импрессионных переломов проксимального отдела и диафиза большеберцовой кости, позволяющего, наряду с точной репозицией и стабильной фиксацией внутрисуставного перелома, выполнить остеосинтез перелома диафиза путем закрытой репозиции и минимально инвазивной фиксации. Это уменьшает вероятность возникновения послеоперационных осложнений за счет минимальной хирургической травмы, обеспечивает раннюю опороспособность конечности и возможность начать в ранние сроки разработку движений в суставах конечностей.

Интрамедуллярный остеосинтез с блокированием, переломы проксимального отдела и диафиза большеберцовой кости

Короткий адрес: https://sciup.org/142121371

IDR: 142121371

Текст научной статьи Комбинация интрамедуллярного и накостного остеосинтеза при сочетании переломов проксимального отдела и диафиза большеберцовой кости

В настоящее время для внутреннего остеосинтеза при сочетании метаэпифизарных и диафизарных переломов костей голени используются длинные пластины, стабилизирующие переломы как метаэпифизарного так и диафизарного отдела большеберцовой кости [1]. К основным недостаткам этого способа относится необходимость нанесения больному дополнительной травмы при выполнении доступа и репозиции диафизарного перелома [3]. В настоящее время интрамедуллярный остеосинтез с блокированием является общепринятым методом лечения диафизарных переломов костей голени в связи с его малой инвазивностью и достаточной стабилизацией костных отломков. Тем не менее, несмотря на продолжающуюся разработку имплантатов, которые могли бы при интрамедуллярном остеосинтезе стабилизировать внутрисуставные фрагменты (например, стержень Expert производства Synthes Швейцария), до сих пор нет интрамедуллярного им-

плантата, обеспечивающего стабилизацию внутрисуставных костно-хрящевых фрагментов, сравнимую со стабилизацией опорной пластиной. Поэтому применение интрамедуллярного остеосинтеза с блокированием оправданно при переломах проксимального отдела большеберцовой кости, когда имеется крупный фрагмент, стабилизация которого возможна винтами, проведенными через блокирующие отверстия стержня, при отсутствии мелких внутрисуставных костно-хрящевых фрагментов с большим смещением [4].

При комбинированных переломах метаэпифиза и диафиза большеберцовой кости результаты лечения определяются стабильным остеосинтезом и положением костных трансплантатов, позволяющими рано начинать активную разработку движений в суставах и давать осевую нагрузку без угрозы вторичного смещения и возникновения деформаций большеберцовой кости [2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сочетание оскольчатых импрессионных мета-эпифизарных переломов проксимального отдела и переломов диафиза большеберцовой кости встречается не часто, но относится к повреждениям, возникающим при воздействии высокой кинетической энергии, как правило, в результате ДТП (лобового столкновения автомобилей, наезда автомобиля на пешехода, падения с мопеда). В травматологическом отделении ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий» с апреля 2007 г. по сентябрь 2009 г. (2,5 года) находились на лечении 4 больных с данным видом травмы. За тот же период времени нами было прооперировано 79 больных с внутрисуставными переломами мыщелков большеберцовой кости, т.е., по нашим данным, 5 % оскольчатых импрессионных внутрисуставных переломов проксимального отдела сочетаются с переломами диафиза большеберцовой кости.

При сочетании переломов метаэпифиза и

диафиза большеберцовой кости нами применена методика одновременного интрамедуллярного остеосинтеза и остеосинтеза внутрисуставного перелома пластиной (приоритетная справка по заявке на изобретение № 2009149134 от 28.12.2009). Целью изобретения является комбинированный остеосинтез костей голени пластиной и интрамедуллярным стержнем с блокированием, позволяющий, наряду с точной репозицией и стабильной фиксацией внутрисуставного перелома, выполнить остеосинтез перелома диафиза путем закрытой репозиции и минимально инвазивной фиксации. Это уменьшает вероятность возникновения послеоперационных осложнений за счет минимальной хирургической травмы, обеспечивает раннюю опороспо-собность конечности и возможность начать в ранние сроки разработку движений в суставах конечностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Применяется комбинированный остеосинтез у больных с переломами мыщелков большеберцовой кости и переломами диафизарного отдела той же кости. Потребность в комбинации интрамедуллярного остеосинтеза и остеосинтеза пластиной возникает при сочетании перелома диафиза и проксимального отдела большеберцовой кости, когда имеется оседание суставной поверхности в результате травмы и формирование костного дефекта, возникающего вследствие «сминания» губчатой костной ткани, находящейся под суставной поверхностью, что требует открытой репозиции с последующей пластикой костного дефекта и остеосинтезом опорной пластиной.

Комбинированный остеосинтез при различных типах переломов мыщелков большеберцовой кости имеет некоторые особенности.

При импрессионном переломе наружного мыщелка большеберцовой кости (тип B3.3 по классификации AO-ASIF) и переломе диафизарного отдела большеберцовой кости первым этапом осуществляется закрытый интрамедуллярный остеосинтез диафиза, а затем открытая репозиция и остеосинтез наружного мыщелка пластиной (рис. 1).

При переломе обоих мыщелков большеберцовой кости предварительно осуществляется репозиция внутреннего мыщелка большеберцовой кости, как правило, имеющего характер перелома с образованием одного крупного фрагмента (тип C3.1), и интрамедуллярный остеосинтез с блокированием, вторым этапом осуществляется остео- синтез опорной пластиной (рис. 2).

При оскольчатом переломе обоих мыщелков (тип C3.3) первым этапом выполняется остеосинтез пластиной внутрисуставного перелома с последующим интрамедуллярным остеосинтезом (рис. 3; рис. 4; рис. 7). Если первым этапом выполняется остеосинтез пластиной, то винты, фиксирующие диафизарную часть пластины, устанавливаются монокортикально. После выполнения интрамедуллярного остеосинтеза мо-нокортикальную фиксацию меняют на бикорти-кальную.

После выполнения открытой репозиции и поднятия суставной поверхности наружного мыщелка большеберцовой кости заполняется костный дефект. Затем осуществляется фиксация перелома опорной пластиной АО. При этом пластина, с целью избежания конфликта между стержнем и винтами пластины, устанавливается максимально кпереди с расположением диафизарной накладки непосредственно по переднему гребню большеберцовой кости.

Интрамедуллярный стержень типа Expert (Synthes, Швейцария) вводится с изменением точки внедрения стержня, приближенной к суставной площадке большеберцовой кости. Применение данной схемы лечения позволяет использовать современные фиксаторы с угловой стабильностью винтов (LCP PTP, LCP PLT) для проксимального отдела большеберцовой кости. Закрытие раны и послеоперационное ведение по стандартной схеме.

Рис. 1. Рентгенограммы больного Ч., 44 лет. Импрессионный перелом наружного мыщелка большеберцовой кости (тип В3.3 по классификации AO-ASIF) и перелом диафиза большеберцовой кости в средней трети без смещения отломков (а, б). Первым этапом выполнен интрамедуллярный остеосинтез с блокированием, затем открытая репозиция, остеосинтез наружного мыщелка LCP-PTP с пластикой травматического костного дефекта (в, г)

а

б

г

Рис. 2. Рентгенограммы больной П., 23 лет. Внутрисуставной перелом мыщелков большеберцовой кости, тип С3.1 (а, б, в). Первым этапом выполнена репозиция внутреннего мыщелка и интрамедуллярный остеосинтез с блокированием, следующим этапом -открытая репозиция, остеосинтез наружного мыщелка LCP-PLT с пластикой травматического костного дефекта (г)

Клинический пример. Данная методика применялась при лечении больного Т., 39 лет, с открытым переломом обеих костей правой голени в нижней трети и оскольчатым переломом обоих мыщелков правой большеберцовой кости (рис. 3; рис. 4). Травму получил в результате ДТП (был за рулем автомобиля). В связи с оседанием суставной поверхности наружного мыщелка большеберцовой кости в его нагружаемой части выполнена открытая репозиция, аллобрефопластика травматического костного дефекта и остеосинтез наружного мыщелка большеберцовой кости опорной пластиной АО. Выполнен интрамедуллярный остеосинтез правой большеберцовой кости стерж- нем «мастер» производства фирмы «Остеомед», близким аналогом швейцарского стержня «expert». В ближайшем послеоперационном периоде начата разработка движений в коленном и голеностопном суставах с ограничением осевой нагрузки (рис. 5). Полная осевая нагрузка разрешена через 3 месяца после операции после подтверждения консолидации внутрисуставного перелома проксимального отдела большеберцовой кости (рис. 6). На контрольных рентгенограммах вторичного смещения и прогрессирования деформации не отмечается (рис. 7). Восстановлены опо-роспособность и движения в суставах конечности (рис. 8).

а б в

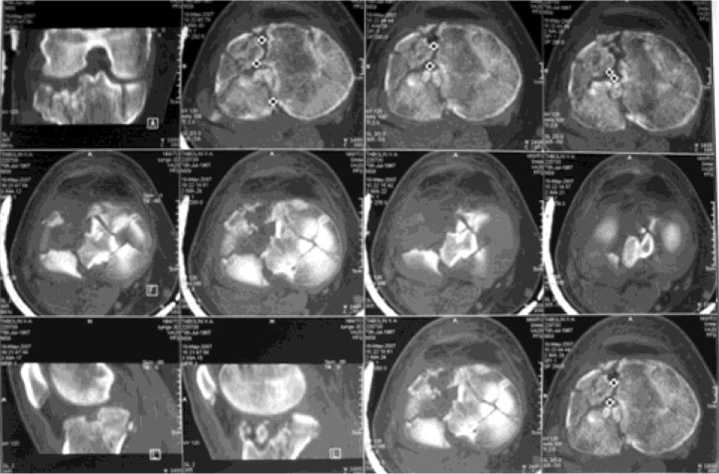

Рис. 3. Рентгенограммы больного Т., 39 лет. Внутрисуставной перелом проксимального отдела большеберцовой кости (тип С3.3 по классификации AO-ASIF) и костей голени в нижней трети. Рентгенограммы коленного сустава в 2 проекциях (а, б). Рентгенография нижней трети голени с голеностопным суставом в гипсовой повязке (в)

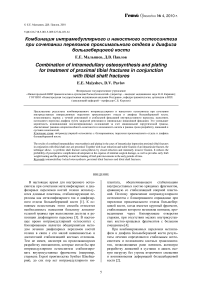

Рис. 4. Компьютерная томограмма больного Т., 39 лет. Внутрисуставной перелом проксимального отдела большеберцовой кости (тип С3.3). Вдавление суставной поверхности центрального отдела наружного мыщелка. Оскольчатый характер перелома внутреннего мыщелка

Рис. 5. Больной Т., 39 лет, на 5-й день после операции: интрамедуллярный остеосинтез с блокированием; открытая репозиция с остеосинтезом мыщелков большеберцовой кости опорной пластиной с аллобрефопластикой травматического костного дефекта. Лечебная гимнастика на шине с противовесом А.Н. Шимбарецкого

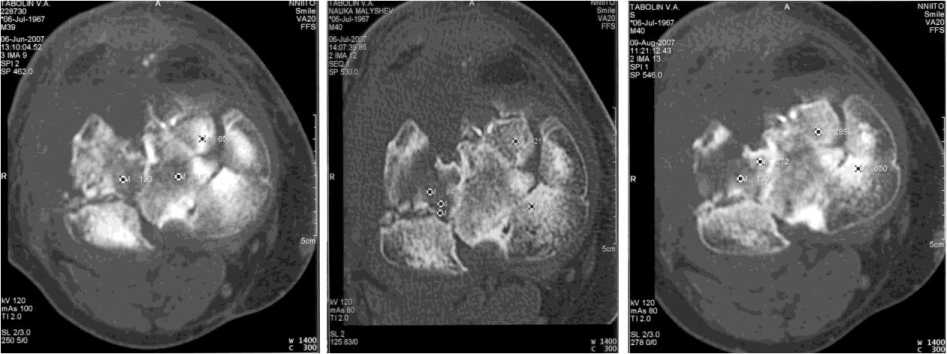

б в

Рис. 6. КТ больного Т., 39 лет, динамика состояния субхондрального слоя: а - после операции; б - 6 недель после операции; в - 10 недель после операции. Через 10 недель после операции - отчетливое появление признаков сращения перелома проксимального отдела большеберцовой кости (появление «мостиков» костной ткани между отломками и увеличение плотности костной ткани в межотломковых зонах)

а б в г

Рис. 7. Рентгенограммы голени больного Т., 41 г., с коленным (б, в) и голеностопным (а, г) суставами. Через 2 года после операции интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости и остеосинтеза проксимального отдела большеберцовой кости опорной пластиной. Консолидация перелома

а

б

Рис. 8. Больной Т., 41 г., через 2 года после операции интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости и остеосинтеза проксимального отдела большеберцовой кости опорной пластиной. Ось конечности правильная (а). Сгибание в коленном суставе - 120° (б)

Таким образом, на примере клинического наблюдения отмечается высокая эффективность разработанного способа остеосинтеза костей голени. Способ позволяет добиться стабилизации костных фрагментов путем применения минимально инвазивной техники, начать раннюю разработку движений в коленном и голеностопном суставах. Применение способа дало возможность предотвратить развитие ограничений движений в коленном и голеностопном суставах, восстановить конгруэнтность суставной поверхности и сохранить нормальную биомеханическую ось, что в конечном итоге положительно повлияло на исход лечения пациента.

Проанализированы результаты применения

комбинированного остеосинтеза в сроки от 6 месяцев до 2 лет. У всех больных достигнуто восстановление опороспособности и движений в суставах оперированной конечности. Сроки восстановления полной опороспособности конечности составляли от 3 до 4,5 месяцев после операции. Дефицит разгибания в коленном суставе не выявлен ни у одного больного. У всех больных восстановлено сгибание в коленном суставе более 90°. Ограничения движений в голеностопном суставе не отмечалось. Послеоперационные раны у всех больных зажили первично. Неврологических и сосудистых расстройств, за исключением умеренно выраженной венозной недостаточности, не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный способ позволяет добиться стабилизации костных фрагментов большеберцовой кости, в ранние сроки начать разработку движений в коленном и голеностопном суставах и рано давать осевую нагрузку на сустав, добиться точной репозиции внутрисуставного пе-

релома мыщелков большеберцовой кости при малоинвазивном остеосинтезе ее диафизарного отдела, что в конечном итоге значительно улучшает результаты лечения и обусловливает раннюю социальную реабилитацию.