Комбинированное хирургическое лечение ожоговых контрактур

Автор: Балин В.Н., Крайник И.В., Чикорин А.К., Крайник А.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 2 т.4, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140187737

IDR: 140187737 | УДК: 617.52/.53,541.1:

Текст краткого сообщения Комбинированное хирургическое лечение ожоговых контрактур

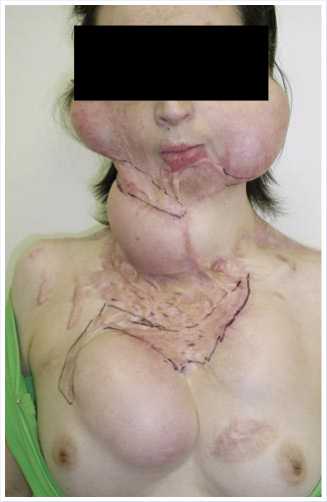

Пациентка Б., 27 лет в феврале 2007 г. получила термический ожог пламенем IIIа-IIIб степени 25% поверхности тела, в т.ч. лица, шеи и передней поверхности грудной клетки. Первая помощь была оказана в ГКБ по месту жительства, где применялись исключительно консервативные методы лечения ожога. В результате у пострадавшей развилась тяжелая рубцовая контрактура шеи IV степени, сопровождавшаяся рубцовым выворотом нижней губы. В декабре 2007 г. пациентка госпитализирована в клинику челюстно-лицевой хирургии. На момент поступления движения в шейном отделе позвоночника были резко ограничены за счет приводящей рубцовой контрактуры, ограничено открывание рта, нарушены функции речи и мимической мускулатуры приротовой области.

С целью устранения тяжелых функциональных нарушений на первом этапе в декабре 2007 г. произведено рассечение обширного рубцового поля в горизонтальном направлении по нижней границе шеи, редрессация рубцового массива шеи максимально вверх и пластика образовавшегося дефекта вертикального отдела шеи двумя эполетными лоскутами на питающих ножках. Кожно-фасциальные лоскуты дли-

Устранение обширных после-ожоговых рубцов и контрактур, в частности в области головы и шеи, по-прежнему относится к наиболее сложным проблемам челюстнолицевой и пластической хирургии. Зачастую реабилитация пострадавших требует десятков оперативных вмешательств. Это связано с необходимостью восстановить не только функции, но и достичь приемлемого эстетического результата. Необходимость максимально восстановить прежний облик имеет важное социальное значение, поскольку выраженные дефекты и деформации существенно влияют на качество жизни пострадавших.

Рис. 1 и 2 . Рубцовая контрактура шеи 4-й степени

Рис. 3 и 4 . Непосредственный результат I этапа лечения. Выполнено рассечение и редрессация рубцов передней поверхности шеи. Образовавшийся дефект закрыт «эполетными» лоскутами, ротированными с обоих надплечий

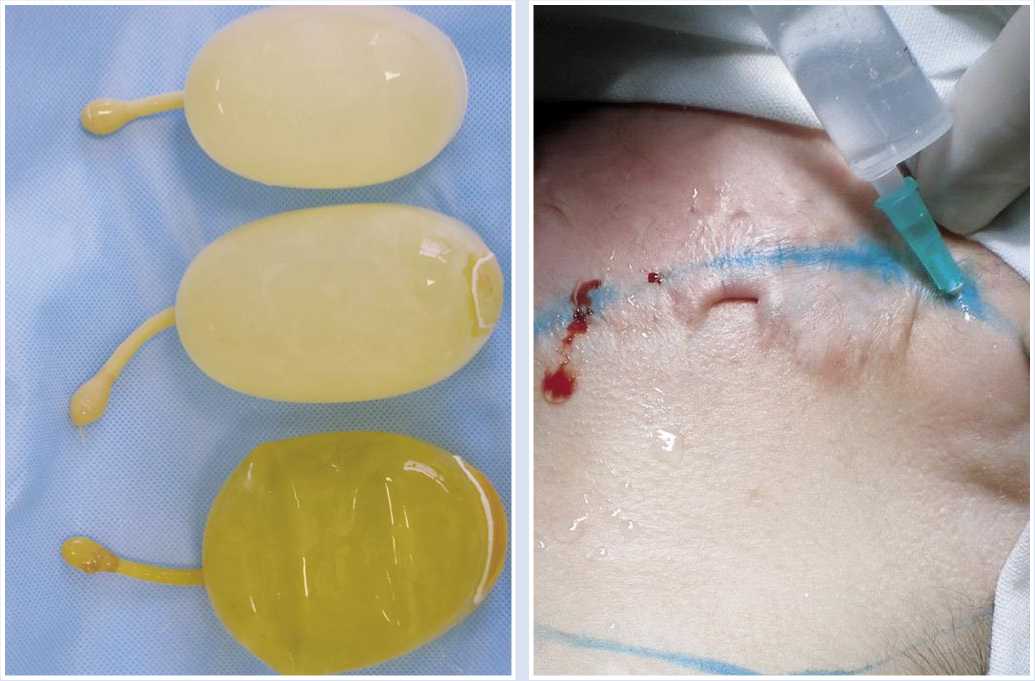

Рис. 5. Латексные экспандеры

Рис. 7. Окончательный результат дермотензии (видны расположенные под кожей 5 наполненных экспандеров, намечены зоны предстоящего иссечения рубцов)

Рис. 6. Процедура введения порции физиологического раствора в клапан имплантированного под кожу экспандера

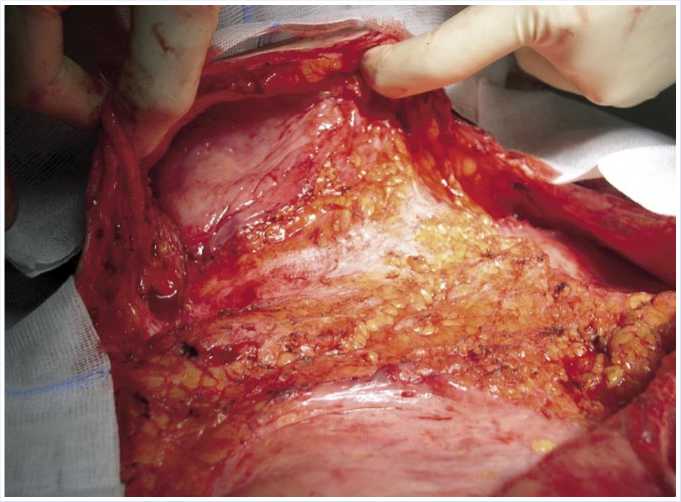

Рис. 8. Растянутый экспандером участок тканей (после извлечения экспандера)

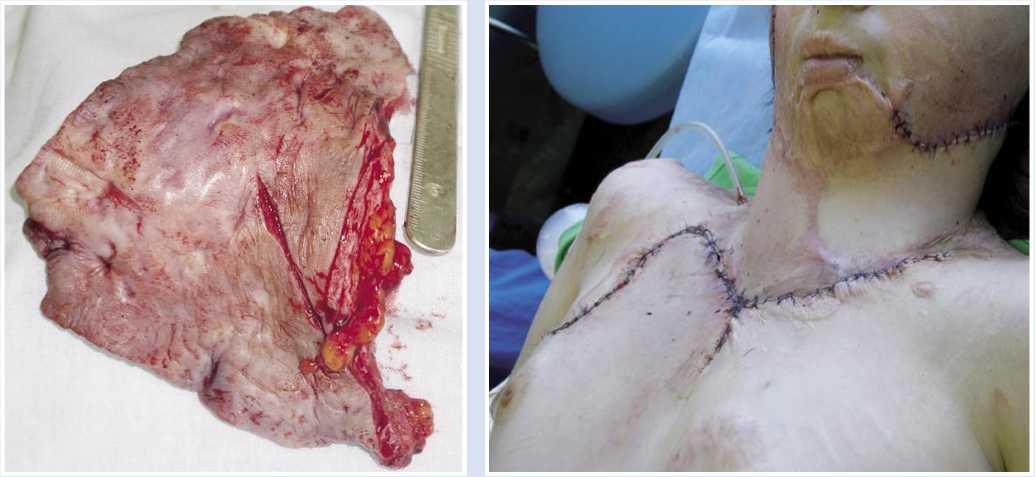

Рис. 9. Участок иссеченной рубцово-измененной кожи передней грудной стенки

Рис. 10. Вид пациентки на 7-е сутки после удаления экспандеров и иссечения рубцов

ной 18 см и шириной основания 8 см были выкроены с обоих надплечий и ротированы на 90 градусов медиально. Это дало вертикальный прирост тканей по передней поверхности шеи около 6–7 см и существенно снизило степень контрактуры шеи. Заживление произошло первичным натяжением.

В связи с необходимостью крайне бережного и экономного отношения к соседним неповрежденным участкам кожных покровов, находящихся в косметически важных зонах, на следующем этапе лечения был использован принципиально иной метод получения донорского материала кожи – метод дермотензии. Суть его состоит в постепенном и дозированном растяжении неповрежденных кожных покровов по периферии области гипертрофических рубцов с помощью латексных экспандеров (в нашем случае их было 5), помещенных подкожно через разрезы длиной около 2 см. Методика их использования предусматривает периодическое чрескожное введение через специальный ниппель в полость экспандеров стерильной жидкости, что приводит к увеличению их объема с соответствующим растяжением участков кожи, расположенных над ними. Этот метод позволяет достичь прироста площади кожи до 50% от исходного. Процесс дермотензии продолжался с мая по июнь 2008 г. амбулаторно.

В июне 2008 года выполнено иссечение рубцов передней грудной стенки и шеи с пластикой образовавшихся дефектов растянутой экспандерами кожей. В результате были в значительной степени устранены рубцово-измененные участки кожи боковых отделов лица и грудной клетки в эстетически значимых зонах. При этом удалось избежать нанесения дополнительной травмы окружающим неповрежденным кожным покровам.

Однако у пациентки по-прежнему частично оставалась рубцовая контрактура шеи за счет сохранения массива рубцовых тканей в подподбородочной и приротовой области, которые предусматривалось устранить на третьем этапе лечения.

На III-м этапе лечения в связи с исчерпанием запасов неповрежденных тканей мы были вынуждены использовать метод свободной аутодермопластики. Расщепленный кожный лоскут толщиной 0,3 мм и общей площадью 300 см2 был взят электро- дерматомом с задней поверхности бедра и пересажен на область дефекта, образовавшегося после иссечения рубцов подподбородочной области. Приживление кожного лоскута по нашей оценке составило 97%.

15 суток после иссечения рубцов и свободной аутодермопластики. Приводящая рубцовая контрактура шеи устранена, движения в шейном отделе позвоночника восстановлены в полном объеме. Частично устранен выворот нижней губы.

На рисунке 13 представлены для сравнения исходное состояние и ближайший результат после завершения третьего этапа лечения. За весь период лечения (10 месяцев) пациентке произведено 4 оперативных вмешательства, устранена приводящая рубцовая контрактура шеи, полностью ограничивавшая движения в шейном отделе позвоночника, существенно снижена площадь гипертрофических рубцов. Достигнут не только физиологический и функциональный, но, в значительной мере, и эстетический результат.

В дальнейшем планируется проведение очередных корригирующих операций по устранению рубцового выворота нижней губы, оставшихся

Рис. 11. Вид пациентки на 10-е сутки после иссечения рубцов подподбородочной области с пластикой дефекта свободным расщепленным кожным лоскутом

рубцов лица и передней грудной стенки.

Таким образом, продемонстрирована необходимость комплексного подхода к лечению рубцовых контрактур в эстетически значимых зонах. Такой подход требует использования как современных, так и традиционных способов восстановления кожного покрова, в том числе методов пластики местными тканями, лоскутами на питающих сосудах, свободной аутодермопластики и экспандерной дермотензии.

Рис. 12. Вид пациентки на 15-е сутки после иссечения рубцов и свободной аутодермопластики (непосредственно после снятия швов)

Крайник А.И.

рис. 13. Исходное состояние пациентки (декабрь 2007 года) и непосредственный результат после окончания III-го этапа лечения (сентябрь 2008 года).