Комбинированное лечение позднего радиационного проктита III степени тяжести с химической коагуляцией 2,5% формалином после гормонолучевой терапии рака предстательной железы

Бесплатный доступ

Рак предстательной железы (РПЖ) является одним из наиболее распространённых онкологических заболеваний у мужчин. Лучевая терапия является высокоэффективным методом лечения РПЖ, однако у ряда больных развиваются лучевые осложнения, ухудшающие их качество жизни. Частота развития позднего радиационного проктита (ПРП), по данным разных авторов, составляет от 5 до 21%. Часть больных, излеченных от злокачественного новообразования, приобретает новое заболевание, требующее длительного лечения. В статье представлено клиническое наблюдение успешного лечения ПРП III степени токсичности с использованием химической коагуляции 2,5% раствором формалина (ХКФ) в составе комплексной консервативной терапии. Осложнений при проведении ХКФ не наблюдалось. После лечения и развития ремиссии ПРП больной наблюдался амбулаторно в течение 2 лет (каждые полгода) без рецидивов и прогрессирования основного онкологического заболевания, а также без обострений лучевых повреждений. Таким образом, представлены результаты успешного лечения ПРП III степени токсичности и получение его ремиссии через 7 мес. без осложнений. Лечение ПРП остаётся сложной задачей и должно проводиться с учётом степени токсичности/тяжести по классификации RTOG/EORTC и эндоскопической картины. Необходимо дальнейшее изучение новых подходов в лечении этой категории больных.

Онкология, рак предстательной железы, дистанционная лучевая терапия, лучевые осложнения, лучевые повреждения, ректит, лечение позднего радиационного проктита, формалин

Короткий адрес: https://sciup.org/170210846

IDR: 170210846 | УДК: 616.65-006.6:085.849.1.616.351-06 | DOI: 10.21870/0131-3878-2025-34-3-187-194

Текст научной статьи Комбинированное лечение позднего радиационного проктита III степени тяжести с химической коагуляцией 2,5% формалином после гормонолучевой терапии рака предстательной железы

Рак предстательной железы (РПЖ) является одним из наиболее распространённых онкологических заболеваний у мужчин. По данным Международного агентства по изучению рака (Всемирная организация здравоохранения), опубликованным в 2024 г., вторым по распространённости онкологическим заболеванием в мире является РПЖ – 1,5 млн случаев, на долю которого приходится 7,3% от общего числа новых случаев рака [1]. В России по данным за 2023 г. опухоли предстательной железы составляют 19,1% и находятся на первом месте в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у мужского населения [2]. Лучевая терапия (ЛТ) является высокоэффективным методом лечения РПЖ. Увеличение дозы и применение сочетанных методик улучшает локальный контроль [3], однако у ряда больных развиваются лучевые повреждения, ухудшающие качество жизни. Факторы, влияющие на их развитие, включают как особенности методики ЛТ, так и индивидуальные особенности пациента [4-7].

Частота развития позднего радиационного проктита (ПРП), по данным большинства авторов, составляет от 5 до 21% [4-11]. Встречаются также работы, в которых указывают, что частота ПРП может достигать 47% [12].

Сычева И.В.* – н.с., к.м.н.; Иванов С.А. – директор, чл.-корр. РАН, д.м.н., проф. кафедры РУДН. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Согласно рекомендациям Американского общества хирургов-колопроктологов (2018) тактика лечения ПРП зависит от степени токсичности/тяжести по классификации RTOG/EORTC (ра-диотерапевтической онкологической группы, совместно с Европейской организацией по исследованию и лечению рака, 1995). При III степени лечение начинают с консервативной терапии, а при отсутствии эффекта присоединяют эндоскопическое лечение (формалином, аргоноплазменной коагуляцией или YAG-лазером) [6, 13]. В этих рекомендациях химическая коагуляция формалином (ХКФ) признана эффективным методом лечения ПРП, но отсутствуют указания о концентрации формалина [13].

Механизм действия формалина – контактный коагуляционный некроз тканей со склерозированием сосудов, который приводит к уменьшению или остановке кровотечения, то есть действует симптоматически. Формалин действует поверхностно и не проникает глубже слизистого слоя [14]. Основной жалобой больных ПРП III степени токсичности является выраженные кровотечения из прямой кишки.

В мировой практике при ПРП III степени тяжести наиболее часто используют формалин в концентрации 4-10%. ХКФ продемонстрировала хорошую эффективность (70-100%), но высокую частоту осложнений (11-27%), включая тяжёлые, в виде стойких язв, стеноза анального канала и прямой кишки, некроза стенки кишки, перфорации, свища и сепсиса. Частота осложнений ХКФ зависит от концентрации формалина [15, 16].

С целью снижения частоты осложнений ХКФ мы разработали методику комбинированного лечения ПРП III степени токсичности, включающую ХКФ 2,5% в сочетании с комплексной консервативной терапией. В настоящей работе продемонстрировано клиническое наблюдение успешного комбинированного лечения ПРП III степени. При этом следует отметить, что осложнение в результате использования данной методики (ХКФ 2,5%) не наблюдалось.

Результаты

Пациент Х. , 82 года, обратился по месту жительства с жалобами на кровотечение из прямой кишки, слабость и нерегулярный стул (то запоры, то поносы), периодически недержание кала. Выполнена ректосигмоскопия с видеофиксацией, на которой выявлена картина эрозивногеморрагического ректита. Из анамнеза: в 2010-2011 гг. было проведено комбинированное лечение РПЖ ycТ2N0M0. ГТ+ДЛТ. СОД 74 Гр. Ремиссия. 27.10.2010 г. выполнено аортокоронарное шунтирование. Принимал антикоагулянты (варфарин 2 таблетки в сутки). Описанная выше симптоматика, связанная с ПРП, появилась через 3 года после лучевого лечения РПЖ. На магнитнорезонансной (МР) томографии органов малого таза по месту жительства 06.02.2014 г.: данных за рецидив и метастазы не получено, утолщение стенки прямой кишки до 1 см. Пациент по месту жительства проходил консервативное лечение, оказавшееся неэффективным. После этого больной самостоятельно обратился в МРНЦ им. А.Ф. Цыба и был госпитализирован 10.02.2014 г. Перед госпитализацией больному по месту жительства осуществлено переливание нескольких доз эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы, так как уровень гемоглобина был 56 г/л на фоне выраженного кровотечения. На основании данных обследования был установлен диагноз: РПЖ Т2N0M0. Комбинированное лечение (ГТ+ДЛТ). СОД 74 Гр. Осложнения: ПРП III степени токсичности по RTOG/EORTC. Рецидивирующие кровотечения из прямой кишки. Вторичная железодефицитная анемия.

Динамика изменения показателей крови в данную госпитализацию представлена в табл. 1. Больному проводилось комплексное консервативное лечение (общее и местное). Общая терапия заключалась в модификации физической активности, соблюдении диеты, нормализации артериального давления и акта дефекации. Системная медикаментозная терапия: гемостатическая, коррекция анемии (препарат железа внутривенно), сосудистая и слабительные или антидиа-рейные препараты (при необходимости). Местная терапия: противовоспалительные, противо-отечные, гемостатические и усиливающие регенерацию тканей препараты в виде микроклизм, губок и трубок [17-20].

В ночь с 11 на 12 февраля 2014 г. у больного появились жалобы на слабость в левой руке и ноге. Больной был осмотрен неврологом и обследован. Назначено лечение. На МР томографии головного мозга без контрастного усиления 14.02.2014 г.: МР картина соответствует подострой стадии поверхностного ишемического инсульта в правой теменной области на фоне дисцирку-лярной энцефалопатии (участок ишемии 1,1 см). Через 24 ч произошло полное восстановление функций левой руки и ноги. Диагноз: Транзиторная ишемическая атака в бассейне средней мозговой артерии справа с левосторонним гемипарезом от 12.02.2014 г.

Таблица 1 Динамика показателей крови больного Х.

|

Показатели крови (норма) |

11.02.2014 |

13.02.2014 |

18.02.2014 |

21.02.2014 |

26.02.2014 |

|

Гемоглобин (132-164 г/л) |

77 |

74 |

77 |

83 |

94 |

|

Эритроциты (4,1-5,1 х 1012/л) |

3,12 |

3,13 |

3,12 |

3,36 |

3,66 |

|

Лейкоциты (4,1-8,8 х 10 9 /л) |

4,46 |

5,1 |

3,2 |

4,1 |

5,8 |

|

СОЭ (2-10 мм/ч) |

35 |

32 |

35 |

35 |

22 |

|

Железо (10,7-32,2 мкмоль/л) |

3,9 |

– |

4,8 |

– |

– |

|

ОЖСС (45,3-77,1 мкмоль/л) |

53,8 |

– |

50,4 |

– |

– |

|

Креатинин (18-110 мкмоль/л) |

158 |

– |

121,6 |

– |

– |

|

Мочевина (2,1-8,2 ммоль/л) |

7,2 |

– |

6,1 |

– |

– |

Консилиум 14.02.2014 г.: в связи с продолжающимся кровотечением из прямой кишки и падением уровня гемоглобина (74 г/л), несмотря на проведение консервативной терапии, и на фоне транзиторной ишемической атаки, принято решение выполнения химической коагуляции 2,5% формалином. Подготовка к ректосигмоскопии может вызывать усиление кровотечения, поэтому использовалась щадящая подготовка – слабительной клизмой, что допустимо при ХКФ. Тогда как при аргоноплазменной коагуляции (АПК) подготовка должна быть тщательной пероральными препаратами (лучше на основе полиэтиленгликоля или фосфата натрия), так как может быть «взрыв» в кишке и её перфорация из-за превышения концентрации горючих газов.

Пальцевое обследование подтвердило наличие крови. Ректосигмоскопия 14.02.2014 г.: слизистая прямой кишки гиперемирована, отёчна. На всех стенках, особенно на передней стенке, визуализируются множество мелких расширенных сосудов (телеангиоэктазий) и эрозий. Слизистая кровоточит. При прохождении инструментом происходит усиление кровотечения, местами атрофия слизистой, язв нет. Выполнена химическая коагуляция 2,5% формалином при помощи ректоскопа под контролем глаза «точечным» способом [17].

После выполненной ХКФ 2,5% формалином и продолжения консервативной терапии состояние больного улучшилось: уменьшились частота и объём кровотечения, нормализовался стул. Уровень гемоглобина постепенно начал подниматься (табл. 1). Переливание эритроцитар- ной массы и свежезамороженной плазмы не потребовалось, внутривенно продолжено введение препарата железа.

Больной госпитализировался каждые 3 мес. с ПРП и ремиссией РПЖ для продолжения комплексной консервативной терапии (общей и местной). Динамика показателей крови в последующие госпитализации представлена в табл. 2.

Таблица 2

Динамика показателей анализов крови больного Х.

|

Показатели крови (норма) |

13.05.2014 |

16.09.2014 |

04.01.2016 |

20.01.2016 |

|

Гемоглобин (132-164 г/л) |

136 |

142 |

145 |

140 |

|

Эритроциты (4,1-5,1 х 1012/л) |

4,9 |

4,8 |

4,8 |

4,7 |

|

Лейкоциты (4,1-8,8 х 109/л) |

5,1 |

4,9 |

6,5 |

5,4 |

|

СОЭ (2-10 мм/ч) |

9 |

8 |

12 |

32 |

|

Железо (10,7-32,2 мкмоль/л) |

9 |

11,2 |

13 |

12,5 |

|

ОЖСС (45,3-77,1 мкмоль/л) |

66,4 |

71,5 |

53,8 |

51,3 |

|

Креатинин (18-110 мкмоль/л) |

132,3 |

136 |

163 |

140,9 |

|

Мочевина (2,1-8,2 ммоль/л) |

7,3 |

5,3 |

7,2 |

9,8 |

При пальцевом обследовании кровь не обнаружена. На ректосигмоскопии 26.09.2014 г.: слизистая обычного цвета, без отёка. Наблюдается нормальная слизистая прямой кишки, контактно не кровоточит. Эрозий, язв и атрофии нет. Данные анализов и ректоскопии свидетельствуют о развитии ремиссии ПРП.

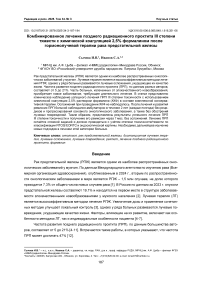

На рис. 1 представлен результат лечения. Далее больной наблюдался амбулаторно с ремиссией лучевых повреждений и отсутствием жалоб каждые полгода.

А

Б

Рис. 1 . Ректосигмоскопия: А – радиационный проктит III степени токсичности.

По эндоскопической картине – эрозивно-геморрагический ректит, до лечения [18]; Б – ремиссия позднего радиационного проктита, результат после лечения [19].

Обсуждение

Основной жалобой больных ПРП III степени токсичности является выраженные кровотечения из прямой кишки. Основной задачей применения ХКФ 2,5% является достижение уменьшения или остановки кровотечений, что позволяет продолжить консервативную терапию в полном объёме.

При сравнении двух эндоскопических методов лечения ПРП: АПК и ХКФ относительно высокой концентрации (4-10%), установлено, что показания и противопоказания для этих методов аналогичные. Эффективность их по данным разных авторов сопоставимая (70-100%), но регистрировалась высокая частота осложнений (до 11-27% при ХКФ 4-10% и до 35% при АПК). Тяжёлые осложнения, наблюдавшиеся при обоих методах, включали в себя стойкие глубокие язвы, стеноз и некроз кишки, перфорации, свищи и даже сепсис. Кроме того, эти методы не устраняли аноректальную дисфункцию. В литературе отмечается, что и при ХКФ, и при АПК потребовалось в среднем 2-3 сеанса лечения (диапазон: 1-3 при лечении формалином и 1-5 при АПК). АПК требует идеальной подготовки к манипуляции, тогда как при ХКФ возможна щадящая. Отсутствие осложнений от ХКФ 2,5% в нашем случае возможно связано с тем, что мы не проводили ХКФ пациентам с язвенно-некротическим ректитом (IV степень тяжести) и больным с сахарным диабетом, у которых повышен риск развития свищей. ХКФ 2,5% может выполняться в амбулаторных условиях, не требует дорогостоящих расходных материалов и в комбинации с комплексной консервативной терапией гарантирует высокую клиническую эффективность, безопасность применения и экономическую рентабельность [17]. При различном медикаментозном лечении ПРП по данным разных авторов эффективность его составляет от 72 до 93% [17].

Таким образом, уже через полгода комбинации комплексной консервативной терапии и ХКФ 2,5% был получен хороший результат лечения ПРП III степени токсичности без осложнений, а через 7 мес. – ремиссия ПРП, которая сохранялась до 2016 г. и больной не госпитализировался в ОЛЛП с 2014 по 2016 гг., наблюдаясь амбулаторно. В дальнейшем больной выпал из поля наблюдения. Приведённый выше клинический пример, являясь достаточно типичным, подтверждает эффективность комбинированного лечения ПРП III степени токсичности при правильном подборе пациентов.

Заключение

Из приведённых выше данных следует, что применение комбинированного лечения ПРП III степени тяжести (комплексной консервативной терапии и ХКФ 2,5%) позволило достичь уменьшения степени токсичности до I степени уже через полгода, а ремиссии ПРП – через 7 мес. Осложнений при ХКФ 2,5% формалином не наблюдалось. Консервативная терапия проводилась каждые 3 мес. Преимуществами ХКФ 2,5% являются эффективность однократного применения, щадящая подготовка к процедуре, безопасность, простота, доступность, малоинвазивность, экономичность, безболезненность, сокращение времени и количества курсов консервативной терапии, возможность выполнения в амбулаторных условиях и применение отечественных расходных материалов. Целесообразно дальнейшее накопление материалов по применению описанного лечебного подхода.