Комбинированный подход к лечению множественных ретинальных артериальных макроаневризм

Автор: Федотова А.Р., Белянина С.И., Иванова Е.В., Володин П.Л.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Ретинальная артериальная макроаневризма (РАМ) – это мешотчатое или веретенообразное расширение ретинальных артериол первоготретьего порядка. Из основных методов диагностики РАМ выделяют: биомикроофтальмоскопию; флюоресцентную ангиографию (ФАГ); оптическую когерентную ангиографию (ОКТ-А). На данный момент не существует установленного алгоритма ведения пациентов с РАМ. В доступной литературе встречается небольшое количество описанных случаев РАМ, что, возможно, связано с редкой распространенностью заболевания в популяции, при этом упоминаются следующие методы: фокальная лазерная коагуляция, микроимпульсное лазерное воздействие, интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза. Под нашим наблюдением находилась пациентка 58-ми лет с РАМ, осложненной макулярным отеком с центральной толщиной сетчатки (ЦТС) 398 мкм, которой проведено поэтапное комбинированное лазерно-хирургическое лечение. Первым этапом выполнено интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза. Уменьшение толщины сетчатки позволило перейти ко второму этапу – фокальной лазерной коагуляции вдоль пораженной сосудистой аркады. Оценивали максимальную корригированную остроту зрения (МКОЗ), центральную светочувствительность сетчатки и ЦТС. После проведенного комбинированного лечения МКОЗ повысилась с 0,8 до 1,0. По данным ОКТ зафиксировано снижение ЦТС до 262 мкм (Δ136 мкм). По данным компьютерной микропериметрии отмечалось повышение центральной светочувствительности сетчатки с 25,8 дБ до 27,6 дБ. На примере данного клинического случая представлен комбинированный подход к лечению, включающий интравитреальную антиангиогенную терапию с последующей фокальной лазерной коагуляцией, который показал свою эффективность в резорбции макулярного отека и повышении зрительных функций.

Ретинальная артериальная макроаневризма, РАМ, лазерная коагуляция, антиангиогенная терапия, оптическая когерентная томография ангиография, клинический случай

Короткий адрес: https://sciup.org/140312724

IDR: 140312724 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_4_S1_92

Текст научной статьи Комбинированный подход к лечению множественных ретинальных артериальных макроаневризм

Актуальность

Ретинальная артериальная макроаневризма (РАМ) представляет собой мешотчатое или веретенообразное расширение ретинальных артериол первого-третьего порядка. Термин «макроаневризма сетчатки» был предложен D. Robertson в 1973 году для дифференциации аневризм крупных артериальных сосудов от аневризм капиллярной ретинальной сети. Установлено, что данное заболевание чаще встречается у женщин с артериальной гипертензией, и в 90% случаев поражается только один глаз [1]. Наиболее частой локализацией является верхне-височная ветвь центральной артерии сетчатки. Как правило, в зоне расположения РАМ наблюдаются геморрагии, серозная и липидная экссудация, возможно формирование макулярного отека. В качестве возможных осложнений РАМ описаны случаи ее разрыва с формированием субгиалоидного кровоизлияния или гемофтальма. Возможен также и самостоятельный спонтанный регресс РАМ.

В настоящее время отсутствует единая классификация РАМ, учитывающая все аспекты проявления данной нозологии, однако, принято выделять острую (геморрагическую) и хроническую (экссудативную) форму. A.G. Palestine (1982) предложил классификацию, разделяющую макроаневризмы по локализации и функциональным нарушениям, которые они вызывают: I – РАМ, расположенная в пределах сосудистых аркад с вовлечением макулярной области. Клинические сопутствующие признаки – осложнения: отек сетчатки, твердые экссудаты, геморрагии; II – РАМ в пределах сосудистых аркад с осложнениями или без, без вовлечения макулярной области; III – РАМ на периферии сосудистой аркады с наличием или без осложнений, без вовлечения макулярной области. Согласно авторам, РАМ с вовлече-

нием макулярной области имеют непредсказуемый прогноз, что требует активной тактики ведения пациентов. II группа имеет более благоприятный прогноз, что требует периодического наблюдения с возможным переходом к лазерному лечению. III группа РАМ, как правило, не требует лечения [2].

Из основных методов диагностики РАМ выделяют: биомикроофтальмоскопию; флюоресцентную ангиографию глазного дна (ФАГ); оптическую когерентную ангиографию (ОКТ-А).

Основную дифференциальную диагностику РАМ проводят с окклюзией ветвей центральной вены сетчатки (ОВЦВС), возрастной макулярной дегенерацией и ретинитом Коатса.

В отсутствие общепринятого алгоритма ведения пациентов с РАМ, ряд авторов указывают на эффективность применения различных методов лечения: фокальной лазерной коагуляции, микроимпульсного лазерного воздействия, интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза. В отдельных работах рассматриваются сочетанные варианты вышеуказанных методов [3–6].

Цель : провести анализ редкого клинического случая множественных ретинальных артериальных макроаневризм и продемонстрировать результаты комбинированного лечения.

Описание случая

Пациентка, 58 лет, обратилась к офтальмологу с жалобами на искажение, расплывчатость изображения. Из сопутствующих заболеваний у пациентки диагностирована гипертоническая болезнь, на гипотензивной терапии. Накануне пациентка отмечала резкое повышение артериального давления до 140/90 мм рт. ст. при «рабочем» давлении 100/70 мм рт. ст. С предварительным диагнозом тромбоз верхне-височной ветви центральной вены сетчатки левого глаза пациентка была направлена на консультацию в отделение лазерной хирургии сетчатки.

Результаты физикального, лабораторного и инструментального исследования

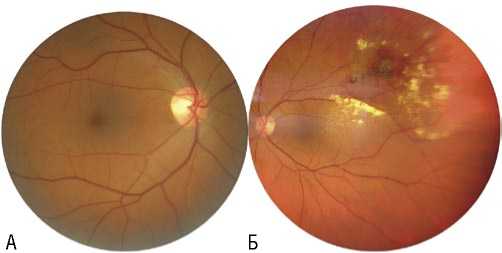

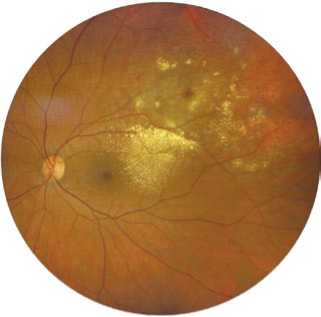

В ходе комплексного офтальмологического осмотра был выполнен стандартный перечень исследований, а также проведено дополнительное обследование: фоторегистрация глазного дна, ОКТ, ОКТ-А макулярной зоны. При обращении максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) правого глаза (OD) составила 1,0, левого глаза (OS) – 0,8. Внутриглазное давление в рамках референтных значений. При проведении биомикроскопии переднего отдела обоих глаз патологических изменений не выявлено. При проведении биомикроофтальмоскопии глазного дна OD патологических изменений не выявлено (Рис. 1 А). При биомикроскопии глазного дна OS определяется макулярный отек, «твердые» экссудаты и свежие геморрагии в верхне-наружном отделе макулярной области с распространением по верхне-височной сосудистой аркаде (Рис. 1 Б).

Рис. 1. Фоторегистрация глазного дна. A – фоторегистрация глазного дна OD – без патологических изменений; Б – фоторегистрация глазного дна OS – определяется макулярный отек, «твердые» экссудаты, свежие геморрагии в верхне-наружном отделе макулы с распространением по верхне-височной сосудистой аркаде.

А

Б

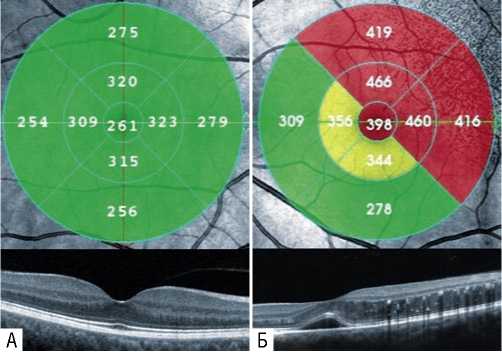

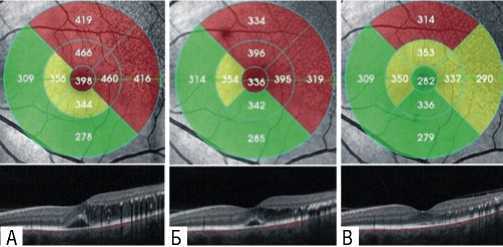

Рис. 2. ОКТ макулярной зоны. А – карта толщины сетчатки OD (сверху) – толщина сетчатки в норме во всех секторах; поперечный скан сетчатки OD (снизу) – профиль фовеа сохранен, патологических изменений не выявлено; Б – карта толщины сетчатки OS (сверху) – увеличение ЦТС до 398 мкм в фовеа, до 466 мкм – в парафо-веа, до 419 мкм – в перифовеа; поперечный скан сетчатки (снизу) – отслойка нейросенсорной сетчатки в фовеа, интраретинальные кисты и гиперрефлективные включения в верхне-наружном секторе макулярной зоны (Рис. 2 Б).

При проведении ОКТ макулярной зоны на OD патологических изменений не выявлено (Рис. 2 А), на OS – увеличение центральной толщины сетчатки (ЦТС) до 398 мкм в фовеа, до 466 мкм – в парафовеа, до 419 – в перифовеа, отслойка нейросенсорной сетчатки в фовеа, интраретинальные кисты и гиперрефлективные включения в верхне-наружном секторе макулярной зоны (Рис. 2 Б).

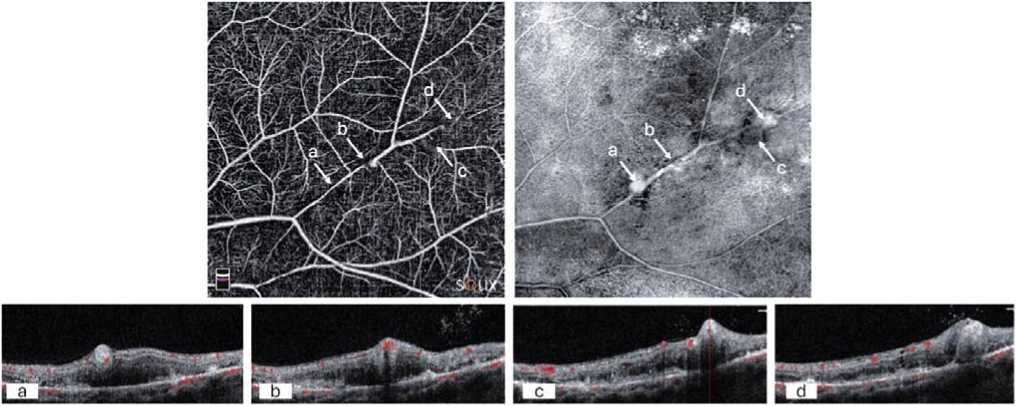

При проведении ОКТ-А по ходу ветви верхне-височной аркады обнаружены 4 макроаневризмы, которые определялись как округлые гиперрефлективные участки в поверхностном сосудистом сплетении с наличием слабого пристеночного кровотока (Рис. 3).

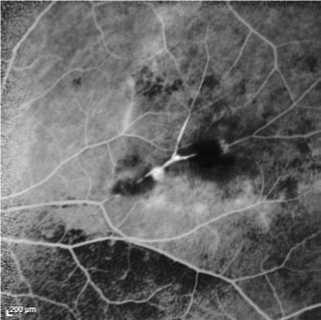

В качестве углубленной диагностики пациентка была направлена для проведения ФАГ. В позднюю фазу наблюдается экстравазальная флюоресценция в проекции расположения макроаневризм в области верхне-височной

Рис. 3. ОКТ-А в режиме En Face (сверху), поперечный скан (снизу) – в зоне верхне-височной аркады обнаружены округлые гиперрефлективные участки в поверхностном сосудистом сплетении с наличием слабого пристеночного кровотока.

Рис. 4. Флюоресцентная ангиограмма левого глаза до лечения – экстра-вазальная флюоресценция в проекции расположения макроаневризм.

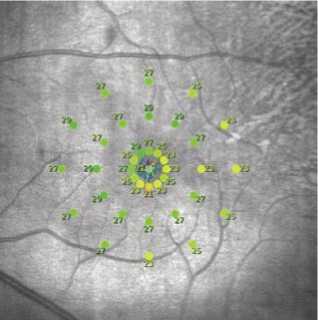

Рис. 5. Компьютерная микропериметрия – снижение центральной светочувствительности до 25,8 дБ.

сосудистой аркады и последующее нарастание интенсивности транссудации, диффузная гиперфлюоресценция. Наличие геморрагий частично затрудняет визуализацию РАМ (Рис. 4).

По данным компьютерной микропериметрии – снижение центральной светочувствительности сетчатки до 25,8 дБ (Рис. 5).

Таким образом, по результатам комплексного обследования, включающего офтальмобиомикроскопию, ОКТ, ОКТ-А, ФАГ был установлен диагноз: OS Множественные ретинальные артериальные макроаневризмы. Макулярный отек.

Пациентке проведено поэтапное комбинированное лазерно-хирургическое лечение. Первым этапом выполнено интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза (ранибизумаб). Через 4 недели ЦТС снизилась с 398 мкм до 336 мкм (Рис. 6 A, B), отмечено уменьшение количества интраретинальных кист, МКОЗ повысилась с 0,8 до 0,9.

Рис. 6. ОКТ макулярной зоны OS в динамике: карта толщины сетчатки (сверху), поперечный скан (снизу). А – до лечения, ЦТС = 398 мкм; Б – через 4 недели после интравитреального введения ингибитора ангиогенеза ЦТС снизилась до 336 мкм, уменьшение количества интраретинальных кист; В – через 4 недели после фокальной лазерной коагуляции ЦТС снизилась до 262 мкм, полная резорбция макулярного отека.

Рис. 7. Фоторегистрация глазного дна OS после лечения – уменьшение высоты макулярного отека, уменьшение количества и площади кровоизлияний, уменьшение количества твердых экссудатов.

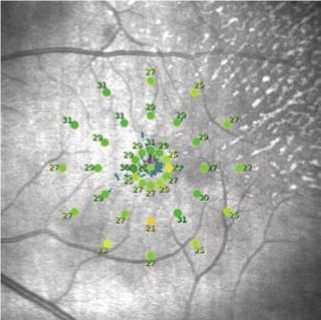

Рис. 8. Компьютерная микропериметрия после лечения – повышение центральной светочувствительности до 27,6 дБ.

Уменьшение толщины сетчатки позволило перейти ко второму этапу – фокальной лазерной коагуляции вдоль пораженной сосудистой аркады. Через 4 недели отмечена полная резорбция макулярного отека, ЦТС уменьшилась до 262 мкм (Рис. 6 C), МКОЗ повысилась до 1,0.

Офтальмоскопически определялось уменьшение высоты макулярного отека, уменьшение интенсивности кровоизлияний, уменьшение количества твердых экссудатов (Рис. 7).

Согласно данным компьютерной микропериметрии – повышение центральной светочувствительности до 27,6 дБ (Рис. 8).

После проведенного лечения в течение 3-х месяцев наблюдается стойкий регресс макулярного отека, ЦТС сохраняется в рамках референсных значений, отмечается стабилизация МКОЗ и центральной светочувствительности.

Обсуждение

Представленный клинический случай подчеркивает важность применения мультимодальной диагностики для верификации диагноза РАМ и определения дальнейшей тактики ведения пациента.

Основными методами диагностики, как говорилось ранее, являются: биомикроофтальмоскопия (локальное расширение ветви центральной артерии сетчатки 2–3-го порядка); флюоресцентная ангиография, которая позволяет визуализировать макроаневризмы любой этиологии и размера; оптическая когерентная ангиография (ОКТ-А). В одном из клинических примеров, опубликованных P. Astroz et al. [7] через 1 месяц после проведения фокальной лазерной коагуляции на ФАГ была обнаружена окклюзия РАМ, на спектральной ОКТ выявлено уменьшение РАМ и снижение ЦТС, что привело к повышению МКОЗ, а также не было выявлено признаков наличия кровотока в РАМ при проведении ОКТ-А. Во втором случае, описанном авторами, пациенту не проводилось лазерного лечения, и через 2 месяца наблюдения на ОКТА не выявлялся кровоток в макроаневризме, а на ФАГ была подтверждена спонтанная окклюзия РАМ [7].

Также, крайне важным является вопрос дифференциальной диагностики РАМ, которую проводят, чаще всего, с ОВЦВС, так как оба патологические состояния имеют ряд общих признаков (отек и утолщение сетчатки в центре макулы, геморрагические проявления, отложения твердого экссудата). На основании исследования, проведенного Куликовым А.Н. с соавт. [3] «мягкий» экссудат и интраретинальное скопление жидкости были более типичны для ОВЦВС, в то время как «твердый» экссудат – для РАМ. Центральная толщина сетчатки в центре макулы у пациентов с РАМ была меньше, чем у пациентов с ОВЦВС, – 453,1±148,6 и 797,5±179,6 мкм соответственно.

В доступной литературе описано небольшое количество случаев РАМ, что, возможно, связано с низкой распространенностью заболевания в популяции. На данный момент не существует стандартизированных рекомендаций по лечению РАМ. В литературе приводятся разноречивые данные об эффективности различных лечебных подходов с применением методов фокальной лазерной коагуляции, микроимпульсного лазерного воздействия, интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза, в зависимости от степени клинических проявлений и характера осложнений РАМ.

Так, в работе Малова И.А. [4] лечение включало барьерную и прямую лазерную коагуляцию РАМ и ИАГ-лазерную гиалоидотомию премакулярного кровоизлияния. Достигнуты положительные и стабильные функциональные результаты, что подтверждает эффективность лазерной коагуляции в комбинации с гиалоидотомией в лечении осложненной РАМ.

Эффективность лазерной коагуляции макроаневризм была также продемонстрирована в работе Володина П.Л. с соавт. [5; 6], которые использовали топографи-чески-ориентированное лечение РАМ, ассоциированной с окклюзией ветви ЦВС, осложненной макулярным отеком, на навигационной лазерной установке. Достигнут положительный результат в виде редукции РАМ, рассасывания преретинального кровоизлияния, повышения остроты

зрения с 0,1 до 0,35 и уменьшения ЦТС в фовеа с 286 мкм до 253 мкм.

В исследовании Сафроновой М.А. с соавт., проведенном на 19 глазах, сравнивали различные подходы к лечению РАМ. Применение субпорогового микроимпульсно-го лазерного воздействия совместно с комбинированным лазерным методом лечения РАМ на навигационной системе у пациентов с макулярным отеком (менее 400 мкм) позволило добиться регресса РАМ и МО с повышением остроты зрения. Комбинированная терапия, включающая прицельную лазеркоагуляцию РАМ и интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза, позволяет восстановить остроту зрения и добиться регресса РАМ с высоким макулярным отеком (более 400 мкм).

Таким образом, оптимальная тактика ведения пациентов с РАМ должна определяться индивидуально с учетом исходного состояния, степени выраженности клинических проявлений, локализации макроаневризм и наличия осложнений, а также учитывать преимущества и риски той или иной используемой лечебной технологии.

Заключение

Представленный клинический случай иллюстрирует высокие возможности мультимодальной диагностики для верификации диагноза РАМ и эффективность комбинированного лазерно-хирургического метода лечения данного заболевания. Поэтапное проведение антианги-огенной терапии с последующей фокальной лазерной коагуляцией является эффективным лечебным подходом, обеспечивающим резорбцию макулярного отека при ретинальных артериальных макроаневризмах с повышением зрительных функций и способствующим стойкой стабилизации патологического процесса.

Источник финансирования. Исследование не получило какого-либо конкретного гранта от финансирующих агентств в государственном, коммерческом или некоммерческом секторах.

Согласие пациента. Пациент добровольно подписал информированное согласие на публикацию персональной медицинской информации в обезличенной форме.