Комбинированный способ дифференциальной диагностики кистозных неоплазий поджелудочной железы

Автор: Кошель Андрей Петрович, Дроздов Евгений Сергеевич, Дибина Татьяна Викторовна, Клоков Сергей Сергеевич, Миронова Елена Борисовна, Ракина Юлия Юрьевна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 6 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Частота выявления кистозных неоплазий поджелудочной железы (КНПЖ) в последнее время растет. Некоторые из этих образований являются доброкачественными, в то время как другие имеют злокачественный характер. Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных КНПЖ остается серьезной клинической проблемой. Цель исследования - разработка комбинированного метода дифференциальной диагностики КНПЖ, а также изучение роли нейтрофильно-лейкоцитарного индекса (НЛИ) как диагностического критерия злокачественных КНПЖ. материал и методы. Произведён ретроспективный анализ лечения 82 пациентов с КНПЖ, проходивших обследование и лечение в период с 2008 по 2018 г. Все пациенты были прооперированы, у 62 из них диагностирован доброкачественный процесс, в 20 случаях обнаружены злокачественные образования на фоне КНПЖ. Произведен анализ НЛИ, уровня СА 19-9 в плазме крови, а также наличия контрастных внутрикистозных образований по данным компьютерной томографии как предикторов злокачественных КНПЖ. Результаты. Наличие контрастных внутрикистозных образований, по данным компьютерной томографии, повышение уровня СА 19-9 более 39 Ед/мл в плазме крови, а также уровня НЛИ >1,867 являются независимыми, статистически значимыми предикторами злокачественных КНПЖ. При сочетании всех трех параметров кистозное образование расценивается как злокачественное. Чувствительность, специфичность и общая точность разработанного комбинированного способа составляют 71,4, 95,6 и 86,5 % соответственно. заключение. Разработанный комбинированный способ дифференциальной диагностики злокачественных КНПЖ является простым в применении, обладает достаточно высокой точностью. Имеется прямая корреляция НЛИ со злокачественными КНПЖ.

Кисты поджелудочной железы, злокачественное новообразование, дифференциальная диагностика, нейтрофильно-лейкоцитарный индекс, прогноз, компьютерная томография, углеводный антиген

Короткий адрес: https://sciup.org/140254224

IDR: 140254224 | УДК: 616.37-006.2-073.756.8-074-079.4 | DOI: 10.21294/1814-4861-2018-17-6-27-34

Текст научной статьи Комбинированный способ дифференциальной диагностики кистозных неоплазий поджелудочной железы

Частота обнаружения кист поджелудочной железы в последнее время резко возросла в результате широкого внедрения в практику новых методов диагностики с высокой разрешающей способностью, вследствие чего отмечается рост числа пациентов с небольшими бессимптомными кистами, дальнейшая тактика в отношении которых зачастую становится весьма сложной клинической проблемой [1]. Кистозные неоплазии поджелудочной железы (КНПЖ) составляют приблизительно 10–15 % всех кистозных панкреатических образований и приблизительно 1 % от всех новообразований поджелудочной железы [2]. Наиболее частыми формами КНПЖ являются: серозные цистаденомы (SCA), внутрипротоковые папиллярно-муцинозные неоплазии (IPMN) и муцинозные цистаденомы (MCA) [3], встречаются также смешанные кистозные образования [4]. IPMN и MCA являются потенциально злокачественными новообразованиями. Они могут приводить к развитию протоковой аденокарциномы или цистаденокарциномы поджелудочной железы.

Напротив, SCA почти всегда являются доброкачественными образованиями, однако в литературе описаны случаи их малигнизации [5].

На современном этапе развития клинической медицины дифференциальная диагностика доброкачественного или злокачественного характера КНПЖ остается серьезной проблемой. Зачастую только хирургическое лечение является методом окончательной диагностики при подозрении на злокачественные КНПЖ [6]. Важно учитывать, что операции на поджелудочной железе являются технически сложными и сопряжены с высокой частотой тяжелых послеоперационных осложнений [7]. Риск чрезмерно агрессивного хирургического лечения (ненужные резекции поджелудочной железы) должен быть тщательно сбалансирован с риском занижения показаний к оперативному лечению (наблюдение пациентов с резектабельны-ми злокачественными или потенциально злокачественными образованиями) [5]. Дифференцировка злокачественных и доброкачественных кистозных новообразований поджелудочной железы до операции играет важную роль в определении лечебной тактики и выбора объема операции [8]. Большинство авторов рекомендуют использование комбинированных диагностических алгоритмов [6].

К сожалению, на основании существующих клинических рекомендаций диагностика и выбор метода лечения КНПЖ остаются сложной задачей [9]. Предоперационная диагностика КНПЖ в значительной степени зависит от рентгенологических и клинических особенностей, которые зачастую обладают низкой чувствительностью, особенно в случае бессимптомных образований [10]. По данным литературы, даже в крупных специализированных медицинских центрах до одной пятой КНПЖ, диагностируемых как злокачественные на дооперационном этапе, при окончательном морфологическом исследовании оказываются доброкачественными [11]. Гипердиагностика часто приводит к ненужным операциям и как следствие серьезным осложнениям [5].

В настоящее время для дифференциальной диагностики КНПЖ используются разнообразные диагностические методы визуализации, такие как компьютерная и магнитно-резонансная томография с контрастным усилением (КТ и МРТ), контраст-усиленная ультразвуковая диагностика (КУЗИ) и эндоскопическая ультрасонография (ЭУС) с тонкоигольной биопсией и аспирацией кистозного содержимого для дальнейшего цитологического исследования [10]. По данным литературы, КТ, МРТ и КУЗИ имеют практически одинаковую диагностическую точность в характеристике кистозных образований поджелудочной железы [12]. Размер, плотность, расположение образования, характеристики стенок кисты, наличие перегородок, узелков и кальцификатов были предложены как потенциальные критерии наличия злокачественного образования [13]. Однако идеальной диагностической методики пока не существует [12].

Определение уровня опухолевых маркеров в крови, таких как СА 19-9 и раково-эмбриональный антиген (РЭА), как было показано на результатах многочисленных исследований, обладают относительно невысокой чувствительностью и специфичностью для дифференциальной диагностики злокачественных КНПЖ (47 %, 88 % и 41 %, 75 % соответственно) [14].

Нейтрофильно-лейкоцитарный индекс (НЛИ) – простой и удобный показатель системного воспалительного ответа. По данным ряда исследований, повышенный показатель НЛИ был определен как независимый прогностический фактор, связанный с плохим прогнозом у пациентов с некоторыми видами злокачественных опухолей [15]. Исследования показали, что повышенный НЛИ коррелирует с плохим прогнозом у пациентов с раком поджелудочной железы, перенесших радикальное или паллиативное хирургическое лечение [16]. Однако отношения между НЛИ и злокачественными КНПЖ изучены недостаточно.

Цель исследования – разработка комбинированного метода дифференциальной диагностики кистозных неоплазий поджелудочной железы, а также изучение роли нейтрофильнолейкоцитарного индекса как диагностического критерия их злокачественности.

Материал и методы

Произведён ретроспективный анализ лечения 82 пациентов с кистозными неоплазиями поджелудочной железы, проходивших обследование и лечение в ОГАУЗ «Медицинский центр им. Г.К. Жерлова» (г. Северск, Томская обл.) и ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» в период с 2008 по 2018 г., в том числе 30 (36,6 %) мужчин и 52 (63,4 %) женщины, в возрасте от 21 до 79 лет (средний возраст – 56,5 года). Все пациенты, включённые в исследование, были прооперированы с последующим морфологическим исследованием удаленных препаратов.

По гистологической структуре у 14 (17,2 %) пациентов обнаружена внутрипротоковая папиллярно-муцинозная неоплазия (IPMN), у 34 (41,4 %) – серозная цистаденома (SCA), у 34 (41,4 %) – муцинозная цистаденома (MCA). У 62 (75,6 %) больных по результатам гистологии диагностирован доброкачественный процесс, в 20 (24,4 %) случаях обнаружены злокачественные образования на фоне КНПЖ (пациенты с IPMN и MCA).

В 34 (41,5 %) случаях заболевание протекало бессимптомно, тогда как у 48 (58,5 %) пациентов отмечено наличие одного или нескольких симптомов, включающих боль (дискомфорт) в животе, рвоту, желтуху, потерю массы тела. Средний диаметр КНПЖ составлял 4,75 ± 2,55 см (диапазон от 1,2 до 16 см). В 42 (51,2 %) случаях кисты располагались в головке или перешейке поджелудочной железы, в оставшихся 40 (48,8 %) случаях – в теле и хвосте.

Ни у одного пациента, включенного в исследование, не было признаков респираторных или других инфекционно-воспалительных заболеваний. Всем пациентам проводили рутинное обследование крови (общеклинические, биохимические анализы). НЛИ рассчитывали по стандартной методике путем деления абсолютного количества нейтрофилов на абсолютное количество лейкоцитов. Средний показатель НЛИ у пациентов с КНПЖ – 2,10 ± 1,34 (диапазон от 0,37 до 5,02).

Анализ крови на опухолевые маркеры CA19–9 и раково-эмбриональный антиген (РЭА) проводили на амбулаторном этапе у всех пациентов за неделю до операции. Отклонение от нормальных показателей CA19–9, РЭА в сыворотке крови наблюдали в 23,2 и 12,2 % соответственно.

Всем пациентам на предоперационном этапе проводили КТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием. Оценивали размеры кист, локализацию, структуру и толщину стенки кисты, наличие внутрикистозных пристеночных образований (накапливающих и не накапливающих контраст). Наличие внутри кисты пристеночных контрастных образований по данным КТ с контрастированием обнаружили у 33 (40,2 %) пациентов.

Для статистического анализа фактического материала использовали пакет обработки данных Statistica 10.0 (StatSoft.Inc.). Результаты представлены в виде M±m, где M – среднее значение, m – стандартное отклонение. Для оценки значимости различий средних величин использовался t-критерий Стьюдента. Межгрупповое сравнение категориальных данных осуществляли с помощью критерия Пирсона (χ2). Статистически значимым различием считали уровень p<0,05. Оптимальное пороговое значения НЛИ в дифференциальной диагностике злокачественных КНПЖ и диагностическую эффективность данного показателя оценивали с помощью рабочей характеристической кривой (ROC-анализ), а также определением площади под кривой (AUROC).

Результаты

Исходя из данных гистологического исследования, все пациенты были разделены на две группы: пациенты с доброкачественными и злокачествен- ными образованиями (табл. 1). Пол пациентов и расположение опухоли не могут считаться предиктором злокачественности у пациентов с КНПЖ (р=0,153 и р=0,054 соответственно), однако старшая возрастная категория (>56 лет) коррелирует с наличием злокачественного образования (р=0,002) Наличие различных симптомов заболевания чаще встречалось в группе пациентов со злокачественными образованиями (15/20; 75 %, р=0,086), так же как и повышение уровня СА 19–9 в сыворотке крови (р<0,001). Наличие внутри кисты пристеночных контрастных образований по данным КТ с контрастированием ожидаемо имело высокую корреляцию со злокачественными КНПЖ (р<0,001).

Для того чтобы определить, коррелировал ли показатель НЛИ до операции с наличием у пациента злокачественной КНПЖ, произведено сравнение данного показателя в группах доброкачественных и злокачественных образований. НЛИ у пациентов с доброкачественными КНПЖ был значительно ниже – 1,87 ± 0,84, чем у пациентов со злокачественными образованиями, – 2,81 ± 2,14 (р=0,009).

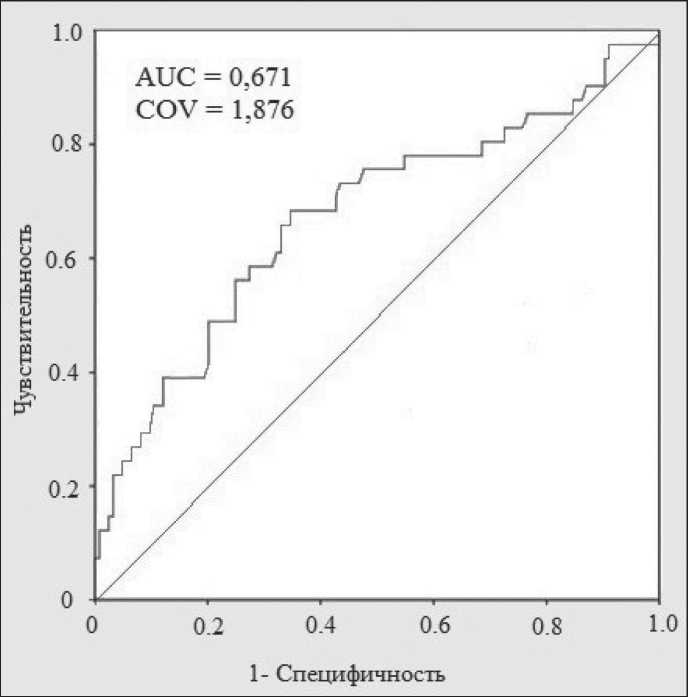

Оптимальное пороговое значение НЛИ в дифференциальной диагностике злокачественных КНПЖ оценивали путём анализа характеристической кривой (ROC анализ) (рис. 1). Площадь фигуры под кривой составила 0,671. Оптимальной таблица 1

Характеристические данные пациентов, включенных в исследование

|

Показатель |

Доброкачественные образования (n=62) |

Злокачественные образования (n=20) |

χ2 |

р |

|

Возраст, лет |

56,0 ± 11,2 |

60,4 ± 9,9 |

0,7 |

|

|

Пол |

||||

|

Муж Жен |

20 42 |

10 10 |

2,052 |

0,153 |

|

Локализация кист в поджелудочной железе |

||||

|

Головка/перешеек Тело/хвост |

28 34 |

14 6 |

3,734 |

0,054 |

|

Симптомы |

||||

|

Нет |

29 |

5 |

||

|

Есть |

33 |

15 |

2,954 |

0,086 |

|

Диаметр кист, мм |

||||

|

<30 |

27 |

7 |

||

|

≥30 |

35 |

13 |

0,455 |

0,500 |

|

РЭА, нг/мл |

||||

|

≤5 >5 |

57 5 |

16 4 |

2,205 |

0,138 |

|

Са 19–9, Ед/мл |

||||

|

≤39 >39 |

56 6 |

7 13 |

25,998 |

0,001* |

|

Внутрикистозные пристеночные контрастные образования |

||||

|

Нет Есть |

44 18 |

5 15 |

13,287 |

0,001* |

|

НЛИ (среднее) |

1,87 ± 0,84 |

2,81 ± 2,14 |

||

|

≤ 1,876 > 1,876 |

41 21 |

5 15 |

10,387 |

0,001* |

Примечание: * – различия статистически значимы.

Рис. 1. ROC кривая: диагностическая ценность НЛИ в дифференциальной диагностике злокачественных КНПЖ. AUC – площадь фигуры под кривой, COV – оптимальная точка отсечения

точкой отсечения являлось значение НЛИ=1,876. В соответствии с полученными данными пациенты были разделены на две группы: со значением НЛИ ≤1,876 и >1,876.

Для оценки информативности НЛИ в дифференциальной диагностике злокачественных КНПЖ, а также для выявления дополнительных независимых предикторов злокачественных образований проведен логистический регрессионный анализ с клиническими параметрами, включая НЛИ. Анализ отношения шансов (odds ratio) показал, что, наряду с уровнем НЛИ >1,876, повышенный уровень CA19–9 (>39 Ед/мл), а также наличие внутри кисты пристеночных контрастных образований по данным КТ с контрастированием являются статистически значимыми независимыми предикторами злокачественных КНПЖ (табл. 2).

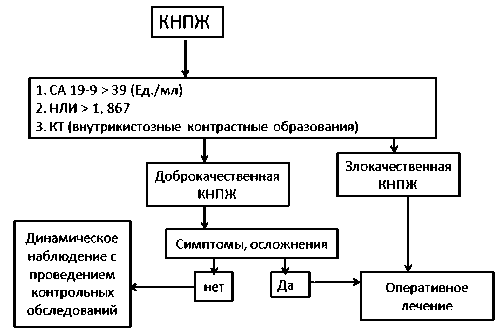

Основываясь на вышеперечисленных данных, нами разработан способ дифференциальной диагностики кистозных неоплазий поджелудочной железы. Способ заключается в оценке у пациентов с кистозным образованием поджелудочной железы трех показателей: 1) уровня углеводного антигена СА 19–9 в крови, 2) наличия внутри кисты пристеночных контрастных образований по данным компьютерной томографии с контрастированием, 3) измерения НЛИ. При сочетании повышения уровня СА 19–9 более 39 Ед/мл, показателя НЛИ более 1,876 и наличия контраст- таблица 2

|

анализ отношения шансов в дифференциации злокачественных кНПЖ |

|||

|

Факторы |

Отношение шансов |

95 % ДИ |

Р |

|

Возраст (>56 лет) |

1,893 |

0,897–3,993 |

0,094 |

|

Пол (мужской/женский) |

0,476 |

0,171–1,328 |

0,156 |

|

Локализация опухоли |

0.353 |

0,120–1,038 |

0,0586 |

|

Диаметр кисты >30 мм |

1,432 |

0,503–4,082 |

0,5 |

|

Наличие симптомов |

2,636 |

0,853–8,148 |

0,0922 |

|

РЭА >5 нг/мл |

2,85 |

0,684–11,873 |

0,1503 |

|

CA19–9 >39 Ед/мл |

17,333 |

4,984–60,273 |

0,0001* |

|

Внутрикистозные пристеночные |

7,333 |

2,319–23,186 |

0,0007* |

|

контрастные образования |

|||

|

НЛИ >1,876 |

5,857 |

1,872–18,326 |

0,002* |

Примечание: * – различия статистически значимы.

таблица 3

Сравнение точности НЛИ, уровня Са 19–9, наличия внутри кисты пристеночных контрастных образований по данным кт и разработанного комбинированного способа в дифференциальной диагностике злокачественных кНПЖ

Произведено сравнение точности дифференциальной диагностики каждого отдельного критерия, а также разработанного комбинированного диагностического способа. Определены показатели чувствительности, специфичности, прогностич-ности положительного результата, прогностично-сти отрицательного результата и общей точности вышеперечисленных методик в дифференциальной диагностике кистозных образований поджелудочной железы (табл. 3). Полученные результаты показывают достаточно высокую информативность разработанного комбинированного способа в дифференциальной диагностике злокачественных КНПЖ, а также его превосходство над отдельными диагностическими критериями злокачественных КНПЖ. На основании комбинированного способа дифференциальной диагностики в настоящее время нами разработан алгоритм диагностики и лечения пациентов с кистозными неоплазиями поджелудочной железы (рис. 2).

Обсуждение

Частота выявления КНПЖ в последнее время возросла, что, вероятнее всего, связано с широким внедрением и повышением доступности КТ и МРТ. Некоторые из кистозных образований поджелудочной железы обладают потенциалом злокачественности или уже являются злокачественными новообразованиями [3]. Оперативное лечение способно полностью излечить пациента, устранить симптомы заболевания, а также риски малигнизации потенциально злокачественных образований. Однако некоторые КНПЖ являются доброкачественными или медленно растущими, и их потенциал малигнизации является крайне низким. Недавно опубликованные исследования показали, что только 20 % резецированных бессимптомных КНПЖ являются злокачественными [17].

Серозные цистаденомы нередко расположены в теле или хвосте поджелудочной железы и чаще всего встречаются у женщин среднего возраста. Напротив, IPMN чаще встречаются в головке поджелудочной железы у пожилых мужчин, а муцинозные цистаденомы встречаются преимущественно у пожилых женщин [8]. Согласно результатам нашего исследования, пол пациента не может считаться предиктором злокачественности КНПЖ. Пациенты с доброкачественными MCA имеют средний возраст 50 лет, тогда как у пациентов с муцинозной цистаденокарциномой средний возраст составляет 56 лет [3]. В ряде исследований сообщалось, что пациенты со злокачественными КНПЖ были значимо старше пациентов с доброкачественными КНПЖ [10]. Этот факт также подтверждается результатами нашего исследования.

Рис. 2. Алгоритм диагностики и лечения пациентов с кистозными неоплазиями поджелудочной железы

Некоторые авторы рассматривают бессимптомные КНПЖ размером более 3 см в качестве показания к оперативному лечению [8]. С другой стороны, во многих публикациях сообщалось, что размер кисты мало коррелирует со злокачественной природой образования [17]. Sarr et al. не обнаружили различий в среднем размере доброкачественных муцинозных цистаденом и муцинозных цистаде-нокарцином [18]. Lee et al. обнаружили, что 19 % (31/166) КНПЖ менее 3 см оказались злокачественными [19]. В нашем исследовании размер кистозного образования, а также расположение опухоли не были определены как прогностические факторы для злокачественных КНПЖ.

По данным литературы, КТ позволяет правильно дифференцировать только 25–60 % КНПЖ [21]. Присутствие солидного компонента внутри кисты при визуализации является важным предиктором злокачественности, что подтверждается результатами данного исследования.

В клинической практике уровень CA19–9 и РЭА в сыворотке крови являются важными онкомаркерами для пациентов со злокачественными образованиями поджелудочной железы. Уровень СА19–9 в сыворотке повышен более чем у 75 % пациентов с протоковой аденокарциномой поджелудочной железы. Было также установлено, что повышенный уровень CA19–9 специфически коррелирует со злокачественными КНПЖ. Однако, несмотря на то, что специфичность сывороточного CA19–9 высока, чувствительность данного показателя очень низкая [14].

Некоторые исследователи предположили, что ЭУС с тонкоигольной аспирацией и анализом жидкости, полученной из кисты, обещает выявление злокачественных образований с высокой точностью [2]. Однако ЭУС не всегда доступна, методика является инвазивной и зачастую требует общего обезболивания, а цитологическое исследование полученной жидкости обладает низкой чувствительностью [21].

Опубликованы исследования, показывающие диагностическую роль НЛИ при различных типах рака [16]. Считается, что, несмотря на свою неспецифичность, увеличение НЛИ может свидетельствовать о повышенной воспалительной активации в злокачественных КНПЖ. Наше исследование показало, что НЛИ достоверно выше у пациентов со злокачественными КНПЖ, чем у пациентов с доброкачественными образованиями. Также было обнаружено, что значение НЛИ >1,876 является независимым предиктором для дифференциальной диагностики злокачественных КНПЖ. Таким образом, вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что высокий уровень НЛИ является вспомогательным предиктором в дифференциации злокачественных КНПЖ.

Список литературы Комбинированный способ дифференциальной диагностики кистозных неоплазий поджелудочной железы

- Lee K.S., Sekhar A., Rofsky N.M., Pedrosa I. Prevalence of incidental pancreatic cysts in the adult population on MR imaging. Am J Gastroenterol. 2010 Sep; 105 (9): 2079-84. DOI: 10.1038/ajg.2010.122

- Atef E., El Nakeeb A., El Hanafy E., El Hemaly M., Hamdy E., El-Geidie A. Pancreatic cystic neoplasms: predictors of malignant behavior and management. Saudi J Gastroenterol. 2013 Jan-Feb; 19 (1): 45-53. DOI: 10.4103/1319-3767.105927

- Паклина О.В., Сетдикова Г.Р., Чекмарева И.А. Морфологическая характеристика кистозных опухолей поджелудочной железы. Анналы хирургической гепатологии. 2012; 17 (1): 26-34. [Paklina O.V., Setdikova G.R., Chekmaryova. I.A. Morphological Characteristic of Pancreatic Cystic Tumors. Annals of Surgical Hepatology. 2012; 17 (1): 26-34. (in Russian)].

- Кошель А.П., Алипов В.В., Базилевич Л.Р., Хващевский А.И., Пурлик И.Л., Дроздов Е.С. Редкое клиническое наблюдение пациента со смешанной серозно-нейроэндокринной кистозной неоплазией поджелудочной железы. Сибирский онкологический журнал. 2018; 17 (3): 115-121. [Koshel A.P., Alipov V.V., Bazilevich L.R., Khvashchevsky A.I., Purlik I.L., Drozdov E.S. A rare clinical case of mixed serous neuroendocrine cystic neoplasm of the pancreas. Siberian journal of oncology. 2018; 17 (3): 115-121. (in Russian)]. -2018-17-3-115-121. DOI: 10.21294/1814-4861

- Plichta J.K., Brosius J.A., Pappas S.G., Abood G.J., Aranha G.V. The changing spectrum of surgically treated cystic neoplasms of the pancreas. HPB Surg. 2015; 2015: 791704. DOI: 10.1155/2015/791704