Коммерциализация научных разработок как результат инновационной деятельности и способ дополнительного финансирования высшего учебного заведения

Автор: Владыкин Анатолий Анатольевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 4, 2013 года.

Бесплатный доступ

Коммерциализация научных разработок - достаточно сложный, трудоемкий процесс, связанный с практическим использованием результатов научных исследований и разработок с целью вывода на рынок новых или улучшенных продуктов, услуг или процессов с получением коммерческого эффекта. Оттого, насколько длинной окажется цепочка от внедрения научной разработки на конкретном предприятии до заметных экономических последствий на макроуровне, будет зависеть степень заинтересованности всех участников стратегического партнерства в успехе инициируемых мероприятий.

Коммерциализация, территориальная инфраструктура, стратегическое партнерство, наукоемкие технологии, малые инновационные предприятия, координационно-мониторинговый центр

Короткий адрес: https://sciup.org/14935319

IDR: 14935319 | УДК: 658.50

Текст научной статьи Коммерциализация научных разработок как результат инновационной деятельности и способ дополнительного финансирования высшего учебного заведения

Рыночные преобразования отечественной экономики затронули все сферы хозяйственной жизни страны. В этих условиях, в рамках законодательного обеспечения процесса интеграции образования, науки и наукоемкого производства, задача для высшей школы определена и поставлена предельно четко – это качественная подготовка квалифицированных инженерных кадров, максимально адаптированных и способных на высоком профессиональном уровне решать актуальные задачи современного производства. Однако каким бы опытным и авторитетным ни был профессорско-преподавательский состав, в одиночку решить проблемы достойного качества подготовки специалистов, без развития учебно-материальной и технической базы, без формирования благоприятных условий для развития частно-государственного партнерства в сферах образования, производства и науки невозможно. Единственно верным механизмом в данной ситуации, на наш взгляд, является системно выстроенная, синергетически обоснованная, взаимовыгодная, долговременная программа, предусматривающая концентрацию всех ресурсов, направленных на развитие инфраструктуры инновационной деятельности и целенаправленного взаимодействия всех участников обозначенной триады.

Понять, что такое инновационная деятельность, и получить возможность заниматься такого рода работой, вузы впервые смогли еще в 1991 г., когда была сформирована первая инновационная научно-техническая программа в системе высшей школы России под названием «Мелкосерийная и малотоннажная наукоемкая продукция». Целью этой программы стала «модернизация наукоемких разработок в интересах конкретного потребителя и максимально быстрое выведение их на рынок». Программа показала большую экономическую эффективность: на каждый внесенный в нее госбюджетный рубль к концу 1991 г. было произведено и реализовано наукоемкой продукции на 3,7 руб. [1].

Сегодня вновь следует говорить о воссоздании равноправного стратегического партнерства высшей школы с производством и бизнесом, которое включало бы в себя научные связи, подготовку кадров, повышение квалификации руководителей и специалистов, культурное общение. С опорой на многообразие различных организационных форм, в том числе на создание на предприятиях и в вузах творческого содружества учебных, научных и производственных подразделений, оно выполняло бы исследовательские, конструкторские, культурно-просветительские и другие виды работ как по заданию вуза, так и по заданиям предприятий. Речь идет о мероприятиях, повышающих конкурентоспособность обозначенных субъектов, в том числе о семинарах, курсах переподготовки, опережающем обучении и т.д. От успешной их реализации, как нам представляется, всецело зависит и уровень подготовки кадров на современном этапе. Неслучайно Советом Федерации Правительству России предложено, совместно с региональными органами государственной власти, «создать систему среднесрочного и долгосрочного планирования занятости населения в отраслях экономики в целях планирования потребностей в подготовке специалистов в учреждениях высшего профессионального образования» [2]. Рекомендовано также «рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по созданию в отдельных регионах консорциумов университетов и научных организаций как модели интеграции образования, науки и наукоемкого бизнеса» [3].

В настоящее время в рамках проекта «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года» органам государственной власти всех уровней необходимо заложить основы национальной инновационной системы, которая задавала бы долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, науке и предпринимательскому сектору. Руководством территориальных образований уже предприняты определенные усилия по развитию сектора исследований и разработок, формированию развитой инновационной инфраструктуры, модернизации экономики на основе технологических инноваций [4].

Отечественный и зарубежный опыт реализации подобного рода проектов свидетельствуют о том, что наука, образование и предприятие только тогда смогут обеспечить свое будущее, когда будут действовать совместно: разрабатывать новые учебные планы и программы обучения, обеспечивать учебный процесс современными учебниками, учебными пособиями и учебнометодической литературой, организовывать проведение студенческих производственных практик (их практическую подготовку), выполнять фундаментальные и прикладные исследования, вовлекая в эту работу талантливую молодежь.

Немаловажную роль при этом играет коммерческая составляющая предполагаемого сотрудничества. Необходимо отметить, что интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского состава (ППС) вуза, его знания и профессиональный опыт являются, пожалуй, основными источниками привлечения и получения дополнительного финансирования с точки зрения коммерциализации научных разработок и внедрения наукоемких технологий в производственные и бизнес-процессы. При наличии сильной научной базы вузы способны привлечь дополнительные средства за счет увеличения объемов научно-исследовательских работ. В первую очередь речь идет о масштабировании положительного опыта создания на «вузовских площадках» малых инновационных предприятий (МИПов) и об интенсивном ведении предпринимательской деятельности, под которой понимается инициативная, самостоятельная, приносящая прибыль деятельность вуза. Концепция создания и развития МИПов, в основе которой лежит ФЗ 217 от 2.09.2009 «О создании бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов научной деятельности», позволяет вузам с наименьшими затратами не только развивать образовательную деятельность, но и использовать коммерческую основу в непрофильных для учебного заведения направлениях. Последнее десятилетие вузы небезуспешно занимаются предпринимательством с использованием инновационных разработок. При этом во главу угла все же ставится решение уставных задач по развитию и совершенствованию образовательной деятельности, а не максимизация прибыли [5]. Учитывая этот факт, казалось бы, самым органичным для вузов способом зарабатывания дополнительных средств является расширение видов образовательных услуг и объемов их предоставления в территориальном образовании. С одной стороны, это способствует сохранению преподавательских кадров, с другой – позволяет изменить структуру предоставляемых образовательных услуг, делая акцент на переподготовку, повышение квалификации, получение второго высшего образования и новые неконтактные формы обучения, в том числе на дистанционное обучение.

За последнее десятилетие в вузах и научных организациях в этом плане создана обширная база, своего рода «фонд образовательных программ и научно-технических разработок», имеющих прикладной характер и позволяющих с достаточно высокой степенью эффективности решать вопросы, касающиеся проблематики не только производственных предприятий, но и муниципальных образований (МО) конкретных территорий [6].

Вместе с тем существенная часть результатов научно-исследовательской деятельности остается не внедренной в практику, не приносит доходы хозяйству и бюджету в связи с отсутствием организационных и экономических механизмов, которые приводили бы к коммерциализации проектов и разработок, имеющих потенциал практического использования. Этот факт, несомненно, снижает эффективность использования бюджетных денежных средств, затраченных на исследовательскую деятельность, отчего в значительной степени замедляется развитие инновационного сегмента реальной экономики территорий.

Отсутствие должных коммерческих связей с практикой, эффективной системы использования результатов научно-исследовательской деятельности не только негативно сказывается на развитии научных школ, но и существенно снижает воспроизводство исследовательских кадров, ведет к сокращению интеллектуального потенциала высшей школы, приводя к дефицитности фонда новых идей и исследовательских разработок. Кроме того, в условиях роста экономики РФ и ее активной интеграции в мировую экономику государство, его корпоративный и финансовый секторы испытывают потребность в научном обеспечении стратегических и прикладных решений, поиске эффективных путей устойчивого развития [7]. В связи с этим основными целями коммерческого использования результатов научно-исследовательской деятельности вузов и научных организаций становятся:

-

– привлечение внимания и получение ожидаемого значимого эффекта от участия бюджетных средств государства в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой учреждениями науки и образования;

-

– производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, удовлетворяющих рыночный спрос и нацеленных на разрешение ключевых проблем и системных ограничений конкретного субъекта, заинтересованного, в свою очередь, в результатах научноисследовательской деятельности вуза (научной организации);

-

– обеспечение внедрения и практического применения, популяризации имеющихся научно-исследовательских разработок вузов (научных организаций), максимизации их полезного эффекта для общества и экономики;

-

– значительное расширение доходной базы вузов (научных организаций), повышение и укрепление их репутации в качестве научных центров, повышение эффективности управления научным производством вузов (научных организаций);

-

– научное, аналитическое, консультационное, экспертное обеспечение стратегических и прикладных решений государственного, корпоративного и финансового секторов;

-

– создание системы мультипликации знаний из различных областей науки на практике в реальную экономику и систему государственного управления.

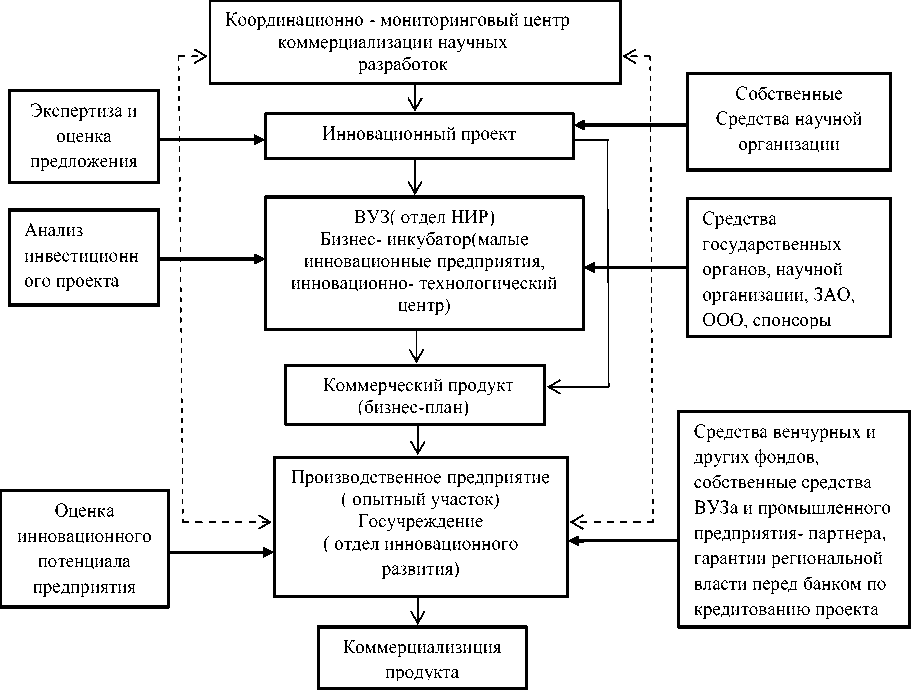

Когда речь заходит о коммерциализации вузовских научных разработок, следует учесть, что любой инновационный проект имеет ряд специфических особенностей, ориентирован на «региональную привязку», и его успех в высокой степени зависит не только от эффективности федеральной системы поддержки, от финансирования со стороны институтов развития, но и от качества сформированной на уровне конкретного региона и муниципалитета инновационной инфраструктуры и бизнес-среды. В этом случае решением поставленных задач по реализации механизмов коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности учреждений науки и образования мог бы заняться координационно-мониторинговый центр (КМЦ), созданный на базе вуза при непосредственном участии представителей инфраструктуры муниципального образования. Основные этапы деятельности КМЦ и средства для финансирования инновационных проектов представлены на рисунке 1.

Деятельность центра предусматривает развитие высших учебных заведений и научных организаций как научно-производственных комплексов и усиление таких составляющих успешной деятельности вузов и производственных организаций, как формирование ресурсной базы, расширение научно-исследовательской деятельности, взаимосвязь системы образования и рынка труда через реализацию экономически выгодных коммерческих проектов. Основные направления деятельности координационно-мониторингового центра, на наш взгляд, должны быть сосредоточены в следующих областях [8]:

-

1. Формирование политики научного или образовательного учреждения в сфере коммерциализации творческих достижений, а также создание благоприятной атмосферы, организационно-правовых и экономических условий, необходимых для успешного коммерческого использования результатов научно-исследовательской деятельности вуза (научной организации) и обеспечивающих соблюдение его (ее) прав и интересов, а также достижение максимальных экономических и неэкономических выгод от внедрения научно-исследовательских разработок.

-

2. Создание эффективной институциональной, правовой, экономической и информационной модели системы управления коммерциализацией научных разработок, обеспечивающей интеграцию системы коммерциализации в научное производство и общую систему управления вуза (научной организации), а также соблюдение баланса интересов всех участников процесса коммерциализации, включая сохранение авторских прав на разработки и изобретения согласно действующему законодательству.

-

3. Формирование кадрового, материально-технического, информационного и финансовоэкономического обеспечения деятельности вуза (научной организации) по коммерциализации результатов научно-исследовательских разработок.

-

4. Разработка структуры продуктов, предлагаемых вузом (научной организацией) на основе результатов научно-исследовательской деятельности, соответствующей стратегии развития вуза (научной организации), его (ее) профилю, экономико-управленческому потенциалу и репутации на рынке образовательных и научных услуг.

-

5. Разработка структуры потенциальных клиентов и потребителей результатов научноисследовательской деятельности вуза (научной организации), а также разработка стратегии их привлечения и удержания.

-

6. Создание базы данных прикладных результатов исследований и разработок, полученных в ходе научно-технической деятельности, выполненной в научных подразделениях за счет различных источников финансирования.

-

7. Проведение комплексной экспресс-экспертизы результатов научно-технической деятельности (проведение технологического аудита) с целью выявления наиболее перспективных, востребованных рынком изобретений и разработок.

-

8. Проведение оценочных маркетинговых исследований по темам, связанным с отобранными идеями нового товара с целью формирования коммерческих предложений потенциальным партнерам.

-

9. Поиск партнеров для создания совместных форм коммерциализации разработок путем продажи лицензии или научного, консалтингового сопровождения и обслуживания малых предприятий.

Рисунок 1 – Основные этапы коммерциализации научно-технических разработок и средства для их финансирования

Достижение поставленных целей по каждому из направлений возможно через решение последовательного ряда задач, учитывающих стратегические цели государственной политики в области науки и образования, специфику развития территориальных образований, а также организационно-правовые возможности коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности вузов и научных организаций.

При этом специфика деятельности высших образовательных учреждений и научных организаций, которая заключается в приоритете развития системы образования и науки в интересах личности, общества и государства, делает необходимым создание и сохранение действенных механизмов защиты субъектов образовательного процесса, соблюдение гарантий государства в области образования. Все это должно обеспечиваться соблюдением учреждениями науки и образования базовых условий коммерческого использования результатов научноисследовательской деятельности и действовать в интересах созидания и развития территории.

Ссылки:

-

1. Яриков И.Ф. К десятилетию инновационной деятельности высшей школы // Инновации. 2001. № 1–2. С. 10–13.

-

2. Инновационное развитие территории в России и ЕС: опыт, проблемы, перспективы. Коммерческое развитие российских научно-исследовательских институтов / под общ. ред. М.А. Аллигтона, проф. Дж.Р. Метьюза. М., 2001. Кн 3.

-

3. Там же.

-

4. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения: 16.02.2013).

-

5. Экономическая энциклопедия / науч.-ред. Совет изд-ва «Экономика»; Институт экономики РАН; гл. ред. Л.И. Абалкин. М., 2000.

-

6. Пушкаренко А.Б. Коммерциализация научно-технических разработок как составляющий элемент инновационной деятельности научно-образовательных учреждений // Известия Томского политехнического университета. 2004. № 3. С. 137–141.

-

7. Novoseltsev О. Registration, inventory and accounting in respect of intellectual property assets at an enterprise // WIPO national seminar on commercialization and licencing of industrial properti. Baku, April 29 and 30, 2004.

-

8. Наука в системе образования. URL: http://www.tehn.oglib.ru/bgl/2769/120.html (дата обращения 21.02.2013).